【研修事例】組織マネジメントとは?フレームワークや管理職に必要なスキル

AIの登場や世界的なパンデミックなどにより先が見通しづらくなった昨今では、マネジメントに求められる役割も大きく変化しています。VUCA時代のビジネスを勝ち抜いていくためには、どういった組織マネジメントが求められているのでしょうか。

この記事では、組織マネジメントの概要や目的、フレームワークなどを徹底的に解説します。マネジメントを実践するために求められるスキルも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

組織マネジメントとは

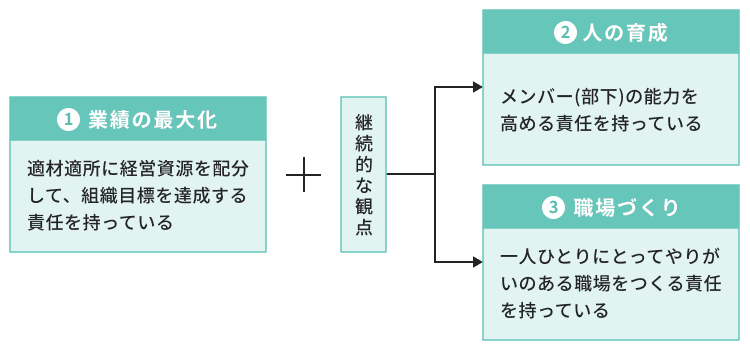

組織マネジメントとは、適材適所な経営資源の配分を実現することで組織の持つポテンシャルを引き出し、組織の業績の最大化を行うことです。

組織マネジメントは主に、

- 「業績の最大化」

- 「人の育成」

- 「職場づくり」

以上の3つの要素から構成されています。

人材配置や資金の投入などを効果的に実施してパフォーマンス向上を実現することはもちろん、メンバー育成や働きがいのある職場づくりなども組織マネジメントの一環です。

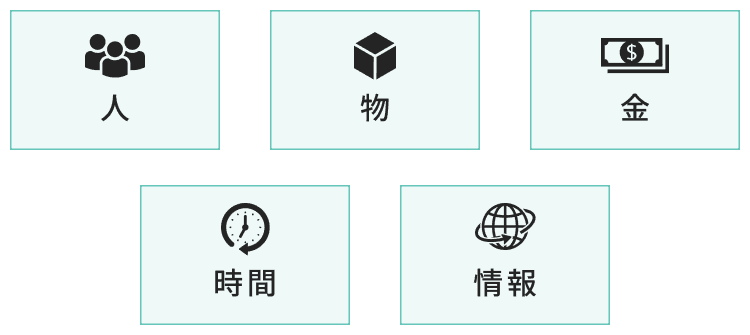

組織を構築する5大経営資源は、「人」「物」「金」「時間」「情報」であり、業績を最大限にするためには、これらの経営資源を適切に配分し、マネジメントすることが必要です。

組織マネジメントの目的

組織マネジメントの目的は、組織のパフォーマンスを最大化することです。

どんなに優秀な人材が集まっていても、人材配置や資金投入を最適化するマネジメントが機能していなければ組織のパフォーマンスは上がりません。

反対に、効果的なマネジメントを行えばメンバー個人の持つ実力を超える成果を出すことができます。「経営資源の配分」や「メンバー育成」、「職場づくり」の3つの要素を通じて、組織を効果的に動かすのが組織マネジメントの役割です。

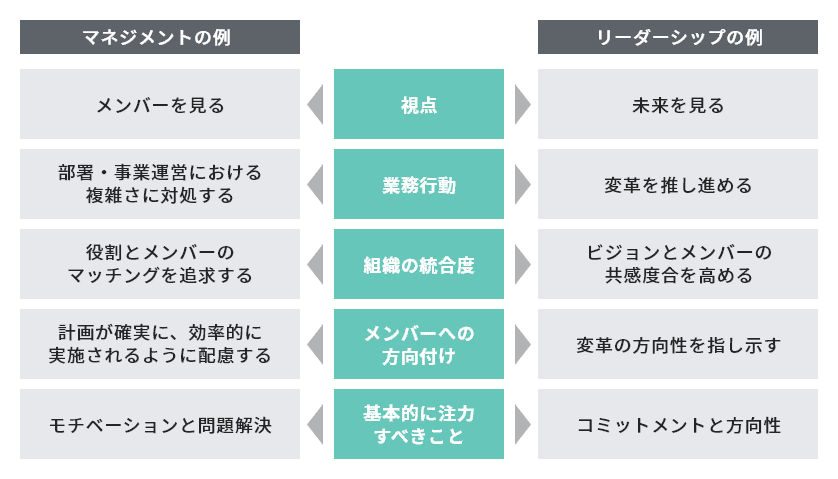

マネジメントとリーダーシップの違い

マネジメントとよく混同される言葉に「リーダーシップ」がありますが、両者はどこが違うのでしょうか。

まず、リーダーシップとは、多くのメンバーを一つの方向へ向かって導いていく能力のことです。

明確な目標を掲げた上で、その目標達成に向けてメンバーを牽引することが求められます。

一方でマネジメントとは、組織のパフォーマンスを最大化するための戦略を立てたり、施策を実行したりすることを指します。

リーダーシップはあくまでもマネジメントの一部であり、組織の運営を円滑化するためのさまざまな要素を含んだマネジメントのほうがより広い概念と言えるでしょう。

組織マネジメントが必要とされる背景

先の見通しづらいVUCAの時代では、組織マネジメントがこれまで以上に必要とされています。

現代のビジネス環境は、AI技術の登場や世界的なパンデミックによって、予測を立てることが困難になりました。加えて、グローバル化や新規参入の増加によって、多くの業界で市場競争は激化しています。

こうした背景から、企業には変化に対応できるスピード感がこれまで以上に求められるようになりました。組織マネジメントの質が向上すれば、激しい変化にも柔軟に対応し、外部環境の変化にも強い組織が形成できるのです。

組織マネジメントの代表的な種類

組織マネジメントには、トップダウン、ボトムアップ、ミドルアップダウンの3つの種類があります。組織規模や抱える課題によって最適な手法は異なります。また、どれか一つだけでなく併用することも可能でしょう。ここでは、組織マネジメントの3つの種類を詳しく解説します。

トップダウン

トップダウン形式での組織マネジメントでは、経営層が組織マネジメントの主軸となります。経営層が経営目標から戦略に落とし込み、それを管理職や一般社員に伝達します。

意思決定をするメンバーが限られているため意思決定のスピードが早く、組織としてまとまった行動を取りやすいのが特徴です。一方、社員の主体性が育ちにくかったり、ワンマン経営になった結果、社員のモチベーションが低下したりする危険性もあります。

トップダウン形式の組織マネジメントでは、決定事項が押しつけにならないように、伝え方を工夫しましょう。

ボトムアップ

ボトムアップ形式の場合、現場から発信して組織マネジメントを行っていきます。

現場社員の声を経営に反映させやすいため、現場の課題解決や顧客のトレンドの把握を的確に行える点がメリットです。ただし、現場の様々な意見を集約し、検討していく必要があるため、意思決定や実行までに時間がかかることがデメリットです。

ミドルアップダウン

トップダウン、ボトムアップのデメリットを解消する組織マネジメントの手法として注目されているのが、ミドルアップダウン形式です。ミドルアップダウン形式では、管理職が主体となって組織マネジメントを進めていきます。

経営層と現場社員との間に立つ管理職が、経営層から伝達されたビジョンを咀嚼して伝えたり、現場にしかわからない暗黙知を戦略に落とし込み、経営層に提案したりします。経営層と現場の間の橋渡しができるため、意思決定スピードをある程度保ちつつ、現場社員の知見活用や不満の解消もできることがメリットです。

ミドルアップダウン形式では、管理職の意思決定力やコミュニケーション力の高さが組織マネジメントの成否を左右します。

管理職に求められる能力について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

『管理職に求められる能力とは?あるべき姿や能力を身につけてもらう方法について解説』

現代に求められる組織マネジメント

VUCAと呼ばれる変化の激しいビジネス環境においては、求められる組織マネジメントの形が変わってきています。

以下に組織マネジメントの「これまで」と「これから」をまとめました。

これまでは、各社員・各部署が与えられた役割をこなしていれば組織マネジメントが正常に機能しました。各部署の管理職は、経営層が決めた目標をメンバーに与えるだけでよく、その目標達成のための指示や指導、命令が組織マネジメントにおける役割でした。

これは、ある程度将来への見通しが立ち、有形資産を効率的にやりくりして質と量を高めていけば成果が上がるという環境だからこそ成り立った組織マネジメントです。規則や権限に基づいた役割分担をし、経験則に基づいたやり方で組織マネジメントをすれば成果が上がる時代でした。

しかし、変化が激しい現代では、無形資産に効果的に投資し、自社の価値を最大化しなければ成果を出すことができません。そのためには、個々人が組織のミッションを理解し、環境変化に応じて自律的に判断することが求められます。

このような時代の組織マネジメントにおいては、管理職は「自分がどうありたいのか」という軸をもって自分らしさを基にメンバーを導くことが求められます。「経営層がこう言っているから」「決まっていることだから」という理由ではなく、自身の思いや価値観に基づいてマネジメントをしていくことが必要なのです。

そのためには、組織の理念や上位戦略を基にメンバーとともに目標や戦略を共創する力が求められます。また、部下の自律性を引き出すために、対話と相互理解を重ね、部下それぞれのやりがいやスキルを引き出すことも管理職の役割となりました。

このように、将来を見通しづらい現代では、組織マネジメントの形や必要なスキルが異なってきます。人事部は、「今まで通りではいけない」ということを管理職や経営層に伝え、現代の組織マネジメントに必要とされる力を身につけてもらうように動きましょう。

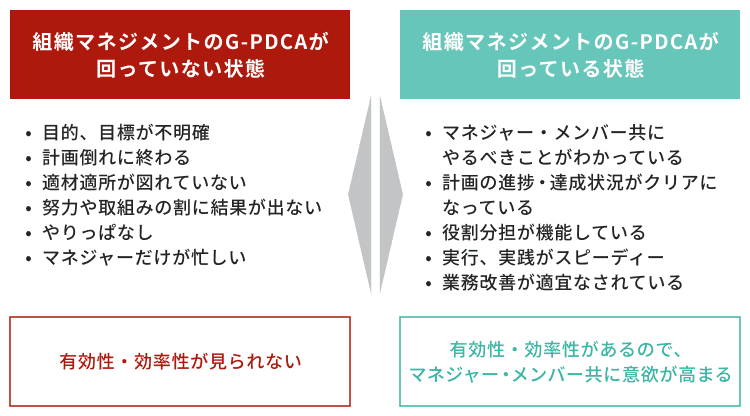

管理職の組織マネジメント力を上げるメリット

管理職による組織マネジメントが着実に実行されれば、組織全体としてG-PDCAサイクルが効率的に回るようになります。そのため、個人に合わせたマネジメントがしやすくなったり、管理職の負担が軽減したりと、さまざまなメリットが期待できるのです。

管理職の組織マネジメント力を向上させるメリットを解説します。

個人に合わせたマネジメントが可能になる

管理職の組織マネジメント力が向上すれば、メンバーの特性を踏まえた柔軟なマネジメントが可能です。

多様性のある組織づくりが重視されている昨今では、性別や国籍、宗教などさまざまな面で多様な組織づくりが意識されるようになりました。

現代では、仕事に対して感じるやりがいも人それぞれです。

管理職の組織マネジメント力が高ければ、一人ひとりの仕事に対する価値観を意識した柔軟なマネジメントができるようになります。

組織目標とメンバーのやりがいの重なりを見つけることができるようになるため、モチベーション向上につながるのです。

管理職の負担軽減につながる

管理職の負担軽減につながる点も、管理職の組織マネジメントを向上させることのメリットです。

効果的な組織マネジメントができるようになれば、適切に仕事を役割分担できるようになります。

個人の得手不得手を踏まえた仕事のアサインもしやすくなるでしょう。

その結果メンバーが自律的に動けるようになり、管理職が逐一指示を出さなくてもパフォーマンスを出せる組織が実現できます。

組織の生産性向上につながる

管理職の組織マネジメント力を高めれば、組織の生産性向上も期待できます。

高い組織マネジメント力があれば、組織全体の計画立案や進捗管理が効果的に実践できるようになります。KPIなどを用いて、定量的に組織の状況を把握することもできるでしょう。

その結果、計画の進捗状況が明確に把握できるようになり、スピーディーに業務へ移れるようになります。また、業務改善が常になされるようなサイクルが出来上がるため、継続的にパフォーマンスを向上できる点もメリットです。

管理職・メンバーの意欲が向上する

管理職やメンバーの意欲が向上する点も、管理職の組織マネジメントを向上させるメリットの一つです。

管理職が高い組織マネジメント力を身につければ、目標を組織へ浸透させることができるようになります。メンバーはその目標を見ながら、自分自身のとるべきアクションを把握しやすくなるでしょう。

その結果、常にやるべきことが明確化されるため、メンバーのモチベーションが向上する点がメリットです。

また、組織の中で自分がどのような貢献をしているのかを理解しやすくなるため、定着率や職場満足度の向上にもつながります。

組織マネジメントに使えるフレームワーク

組織マネジメントを実践する際には、フレームワークが役立ちます。

組織マネジメントに使えるフレームワークとして、以下のフレームワークが挙げられます。

- マッキンゼーの7S

- G-PDCA

- GROWモデル

- MUST/WILL/CAN

以上の4つを詳しく紹介します。

マッキンゼーの7S

マッキンゼーの7Sとは、組織として大切にするべき「7つの経営資源と相互性」を示した、組織マネジメントのためのフレームワークです。コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニー社が提唱しています。

ハードの3S

「ハードの3S」とは次の3つの要素のことです。

- 戦略(Strategy)

- 組織構造(Structure)

- システム(System)

「戦略(Strategy)」とは、組織のハード面とソフト面を総体として整合的に束ねるための、事業の展開方針と特徴的な施策のことです。

「組織構造(Structure)」は、組織を構成する組織ユニットと組織骨格の形態(組織図)によって表されるもののことです。

「システム(System)」とは、組織を運営するための制度やルールのことを指します。人事制度、権限規定、意思決定ルール等がこれにあたります。

組織の目的・戦略や組織構造、業務の手順・技術、各種制度のことだと考えると理解しやすいでしょう。

ソフトの4S

「ソフトの4S」とは、次の4つの要素を指します。

- スキル(Skil)

- 人材(Staff)

- スタイル(Style)

- 共通の価値観(Shared Value)

「スキル(Skil)」とは、組織に備わっている強みのことを指します。例えば、販売力や製品開発力などが挙げられるでしょう。

「人材(Staff)」は、組織に属する個々の人材のことです。

「スタイル(Style)」は、会社の社風や企業文化が表れた組織運営のスタイルやその企業の社員に特徴的な行動様式のことです。

「共通の価値観(Shared Value)」とは、企業全体で共有化されている価値観や企業の理念・ビジョンを指します。

人の意識やモチベーション、お互いの影響関係やリーダーシップのことを指しているのが、「ソフトの4S」です。

こうした7Sの各要素に照らし合わせながらマネジメントを振り返ることで、自社のマネジメントに関する課題が浮き彫りになります。

マネジメントを俯瞰的に分析したいときに役立つフレームワークです。

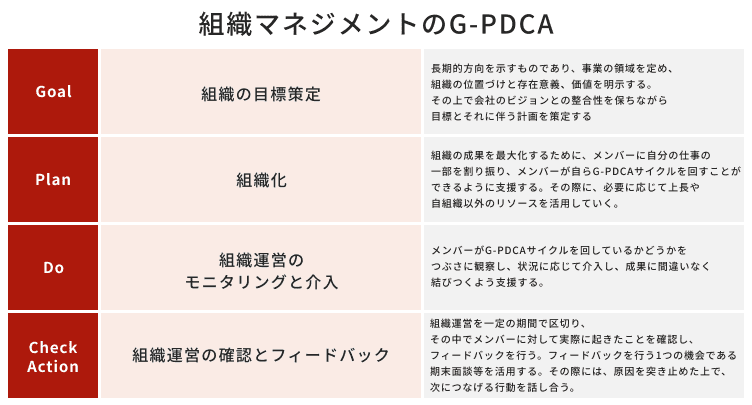

G-PDCA

G-PDCAは、組織マネジメントを実現するためのプロセスを5つに分けてモデル化したフレームワークです。

組織マネジメントにおけるG-PDCAでは、以下のようなステップが含まれています。

- Goal……長期的に組織が向かうべき方向性を決める。事業領域の決定やビジョンの策定など

- Plan……組織の成果を最大化させるため、メンバーに仕事をアサインしたり、上長などへサポートを求めたりする

- Do……メンバーがG-PDCAサイクルを回しているかどうか観察し、必要に応じてサポートする

- Check…1on1などを活用してメンバーに対して実際に起きたことを確認し、フィードバックする

- Action…浮き彫りになった課題に対する解決策を考え、次につながる行動を話し合う

以上のようなサイクルを回すことで、継続的にパフォーマンスを出せるような組織が実現できます。

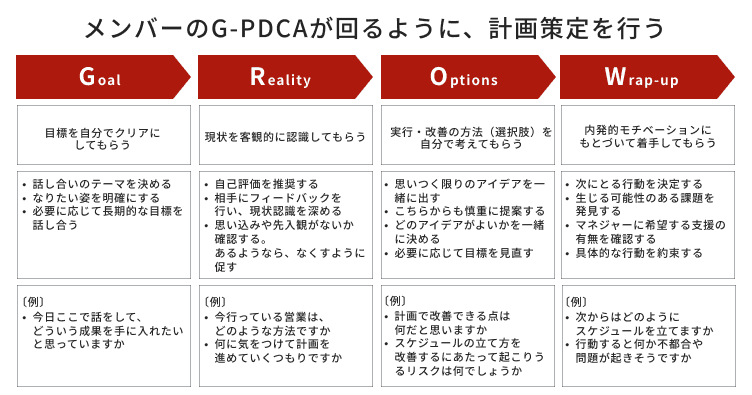

GROWモデル

GROWモデルは、メンバーが目標を自分ごととして捉えられるようにするための共創プロセスのことです。

GROWモデルは、以下の要素から構成されています。

- Goal……面談などで、個人の目標を自分で明確化してもらう

- Reality……フィードバックを提供したり自己評価を促したりして、現状を客観的に分析してもらう

- Options……実行や改善に向けた選択肢を自分で考えてもらい、どのアイディアがよいかを一緒に決める

- Wrap-up……内発的なモチベーションに基づき、次に向けた行動を取ってもらう

GROWモデルを活用した組織マネジメントを行えば、押しつけ感のない目標設定ができるようになるでしょう。

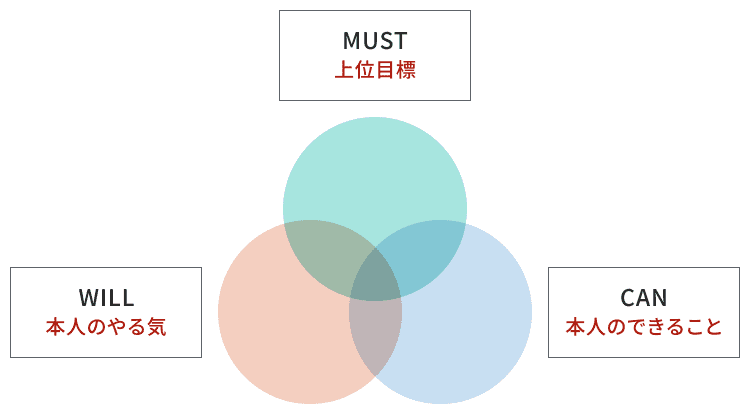

MUST/WILL/CAN

MUST/WILL/CANは、「メンバーがG-PDCAサイクルを回せるようになるための支援」を行う際に役立つフレームワークです。個人に対するMUSTとWILL、CANは、それぞれ以下のような内容を指します。

- MUST……組織全体として目指す方向性

- WILL……本人の価値観に根ざした意思

- CAN……本人のスキルや知識に基づく能力

メンバーがG-PDCAサイクルを回せるようにするためには、目標設定の段階でこの3つの要素の重なる点を見つけるのがポイントです。上司はMUSTとWILL、CANの3つの観点をバランスよく意識しながら、最適な目標設定を支援していきましょう。

組織の目標設定のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

『リーダーの目標設定のポイントとは|必要なスキルや具体例を紹介』

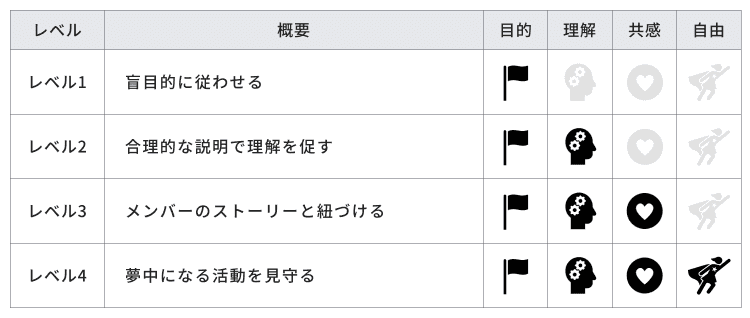

組織運営の4つのレベル

組織運営には、以下の4つのレベルがあります。

- レベル1:盲目的に従わせる

- レベル2:合理的な説明で理解を促す

- レベル3:メンバーのストーリーと紐づける

- レベル4:夢中になる活動を見守る

効果的な組織マネジメントを実現していくためには、このステップのうち現在の組織がどこにあたるのかを意識するのが大切です。

組織運営における4つのレベルを解説します。

盲目的に従わせる

組織運営における1番目の段階は、「盲目的に従わせる」段階です。

この段階にある組織は、組織全体として掲げている目標に対する明確な説明がありません。目的や背景を十分に説明しないまま組織目標を部下へ押しつけ、盲目的に行動させてしまいます。

組織がこの状態にある場合は、管理職のマネジメントに対する価値観のアップデートを行いましょう。

また、管理職が「必ず目標達成をしなければならない」など、必要以上のプレッシャーを感じている場合もあります。こうした場合には、管理職を不要なプレッシャーから開放することも必要です。

合理的な説明で理解を促す

組織運営における2番目の段階は、「合理的な説明で理解を促す」段階です。

この状態にある組織は、組織目標に対して上司が合理的な説明を行って、メンバーの理解を促しています。ただし、メンバー自身の持つ価値観ややりたいこととの重なりは意識されていないため、メンバーは外発的動機による行動を取っている状況です。

結果的に、モチベーションややりがいの低下につながる可能性があります。

この段階では、管理職が「理解と共感によって人は主体的に動く」ことを理解した上で、内発的動機に従って行動するよう働きかけることが大切です。

1on1などでメンバーの価値観を知り、価値観と組織目標の重なりを見つけましょう。

メンバーのストーリーと紐づける

3番目の段階は、「メンバーのストーリーと紐づける」段階です。

この段階では組織目標とメンバーの持つ価値観との重なりが見つけられているため、メンバーは内発的な動機に従って動くようになります。徐々にメンバーの主体性が見られるのも、この段階の特徴です。

こうした状況では、メンバーの主体性をさらに引き出し、その結果得られる偶発性を歓迎するマインドの習得を促しましょう。ルールづくりなどを通じて、メンバーの意思(Will)を尊重する仕事をアサインしたり、成果を創出する機会を与えたりする必要があります。

夢中になる活動を見守る

4番目の段階は、「夢中になる活動を見守っていく」ことです。

この段階では、メンバーが組織目標と自身のやりがいに基づいて自律的に動けるようになっています。高い自律性に基づく偶発性も歓迎される風土があるため、やりがいや心理的安全性が高いのもこの状況の特徴です。

管理職は、メンバーが夢中になって取り組む活動を見守ります。組織マネジメントにおける到達目標となる状況です。

組織マネジメントを行う管理職に必要なスキル

組織マネジメントを行う管理職には、どういったスキルが求められるのでしょうか。ここからは、組織マネジメントを実践する際に必要なスキルを、管理職全般と課長層、部長層の3つに分けて紹介します。

管理職全般に求められるスキル

管理職全般には問題解決力やファシリテーション力、傾聴力などの一般的なビジネススキルが必要です。また、メンバーの育成を着実に実行するためには、フィードバック力や成長機会を提供するマインドも求められます。

まずは、管理職全般に求められるスキルを見ていきましょう。

問題解決力

管理職全般に求められる能力として、問題解決力が挙げられます。

チームが直面するさまざまな問題を解決するためには、管理職自身の高い問題解決力が欠かせません。管理職が問題解決力を備えていれば、チームで顕在化した問題を的確に解決できるようになります。また、解決に向けてメンバーや他部署からの協力を引き出すこともできるでしょう。

アルーの提供している問題解決力研修では、問題解決に向けて周囲へ働きかけるコミュニケーションスキルも学ぶことができます。

詳しくは以下のページからご覧ください。

問題解決力研修のプログラム詳細

共創型のリーダーシップ

共創型のリーダーシップも、すべての管理職に身につけてほしい能力です。

管理職にありがちな課題として、メンバーに対して否定的なフィードバックをしてしまう、上長から伝えられた上位目標をそのままメンバーへ伝えてしまう、などが挙げられます。管理職はメンバーの持つ価値観と上位目標の共通部分を探る姿勢が重要です。

共創型のリーダーシップを身につければ、チームの目標達成に向けたメンバーの積極性を効果的に引き出す方法を学ぶことができます。

アルーの提供している共創型のリーダーシップ研修は、以下のページからご覧ください。

共創型のリーダーシップのプログラム詳細

▼サービス資料をダウンロードする

ファシリテーションスキル

管理職は、ポジションにかかわらずファシリテーションの能力を持つと役立ちます。

ファシリテーションスキルを身につければ、会議やディスカッションで必要なメンバーに意見を求めたり、会議のゴールに向かって合意形成を行ったりできるようになります。管理職が高いファシリテーションスキルを持っていれば、社内外で行う会議やディスカッションはより有意義な場となるでしょう。

ファシリテーションスキルの詳細や、向上させるコツは以下の記事で詳しく解説しています。

『ファシリテーションスキルとは?必要な4つのスキルと向上させるコツ』

ナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントも、すべての管理職に身につけてほしい能力の一つです。

ナレッジマネジメントとは、組織に蓄積されているナレッジを活用しながら、新たな知見を継続的に得るためのマネジメント活動を指します。

ナレッジマネジメントを実践するためには、

- 共同化

- 表出化

- 連結化

- 内面化

以上の4つのステップを繰り返すことが大切です。

管理職がナレッジマネジメントの視点を獲得すれば、実践の場面で役立つさまざまな知識がチームに蓄積されていきます。

結果として、将来的な競争力の向上や、業務効率の改善につながるのです。

傾聴力

管理職は社内外のさまざまな人材とコミュニケーションをとる機会が多いため、傾聴力を身につける必要があります。

「人の話を聞く」というと簡単に聞こえますが、傾聴は意外にも難しい取り組みです。単に相手の話を表面的に理解するのではなく、相手の話の背後にある感情や価値観などに深く共感する必要があります。

管理職の傾聴力を高め、部下との1on1や社内外でのヒアリングの機会に活かしてもらいましょう。

管理職が傾聴力を高める方法や、傾聴力を高めるメリットは以下の記事でも詳しく解説しています。

『管理職が傾聴力を高める育成方法とは?傾聴力を高めるメリットと目的』

フィードバック力

管理職として部下の成長をサポートしていくためには、フィードバック力が求められます。

管理職のフィードバックに関するよくある課題として、「自分の感情や好みに任せて相手を見てしまう」「結果と感想の交換で終わってしまい、相手の成長につながらない」などが挙げられます。

効果的なフィードバックを提供するためには、相手の意見に耳を傾けた上で、将来に対する前向きな姿勢を持てる場を作ることが大切です。一方的に意見を述べるのではなく、「部下と共通認識を形成する」意識を持ってフィードバックに臨んでもらいましょう。

成長する機会・環境の提供

管理職は、部下に対して成長する機会や環境を提供する意識も身につける必要があります。

組織の将来性を高めるためには、管理職が積極的に部下を育成することが欠かせません。部下を育成する際には、部下の成長につながる業務をいかにうまくアサインできるかが重要です。そのためには、メンバーの様子を観察してレベル感を把握したり、成長に向けたサポートを積極的に提供したりするなど、日頃からの取り組みが求められます。

管理職には部下に成長機会を提供する方法や意識を獲得してもらい、長期的な組織開発につなげましょう。

成長する機会や環境を提供するノウハウを学ぶアルーの研修は、以下のページからご覧ください。

成長する機会・環境の提供のプログラム詳細

▼サービス資料をダウンロードする

課長以上に求められるスキル

課長以上の管理職には、上述したスキルに加え、理感一致のリーダーシップやチームビルディング力が求められます。また、目標設定力や目標管理力など、チームや個人の目標をマネジメントしていく能力も必要です。

課長以上に求められるスキルを解説します。

理感一致のリーダーシップ

課長以上の管理職には、理感一致のリーダーシップを身につけてもらいましょう。

理感一致のリーダーシップとは、自分らしさと組織らしさを起点としたリーダーシップの発揮方法です。課長へ昇任したばかりの管理職は、「リーダーシップには特定の行動規範や考え方が必要だ」と考えてしまう傾向があります。

しかし、実際には自分の価値観や考え方に沿った、自分らしいリーダーシップを発揮することが大切です。

組織の中で自分らしさを発揮して、周囲からの期待に応える方法を身につけてもらいましょう。

理感一致のリーダーシップを学べるアルーの研修は、以下のページから詳しくご覧いただけます。

理感一致のリーダーシップのプログラム詳細

▼サービス資料をダウンロードする

チームビルディング

チームビルディングも、課長以上の管理職にとって重要な能力の一つです。

チームビルディングとは、チームとしての目標を達成するために、メンバーが一丸となって協働できる信頼関係を構築する取り組みを指します。

効果的なチームビルディングが実践できれば、メンバー間のコミュニケーションが増加し、業務の効率化や意識統一が期待できます。

なお、チームビルディングを管理職だけに任せるのではなく、人事部が積極的にかかわるのも手です。

チームビルディングに役立つゲームや研修の事例は、以下の記事からご覧ください。

『【事例あり】チームビルディング研修の目的やおすすめのゲームを紹介』

目標設定力

課長以上の管理職は、目標を設定する力も必要です。

管理職の行う目標設定は、「チームとしての目標設定」と「メンバー個人の目標設定」の2つに分けることができます。チームとしての目標設定を行う際には、外部環境の理解やチームの役割認識を深め、パフォーマンスの最大化につながるような目標を設定することが大切です。メンバー個人の目標を立てる際には、チームの方向性とメンバー個人のモチベーションがマッチするポイントをうまく見つけ、メンバーの共感を引き出す必要があります。

リーダーに求められる目標設定のポイントや具体例については、以下の記事でも詳しく解説しています。

『リーダーの目標設定のポイントとは|必要なスキルや具体例を紹介』

目標管理

課長以上の管理職は、目標設定力と合わせて、目標管理スキルも身につける必要があります。

管理職が高い目標管理スキルを備えていれば、設定した目標を着実に達成するアクションを効果的に打つことができます。また、万が一目標達成が難しそうな場合であっても、早めに方向転換して最良の結果につなげることが可能です。目標達成に向けたアプローチのノウハウや、実効性の高いKPIの活用方法などを学んでもらいましょう。

アルーが行っているKPIマネジメントについての研修は、以下のページで詳しくご確認いただけます。

「KPIマネジメント」研修プログラムの詳細

▼サービス資料をダウンロードする

中長期的なキャリアを見据えた育成

課長以上の管理職には、メンバーの中長期的なキャリアを見据えた育成スキルも求められます。

業務量の多い課長層の管理職は、短期的な目標達成ばかりにとらわれ、中長期的なメンバーの成長に目を向けられないケースがあります。しかし、組織の将来性を高めるためには、メンバーの5年後、10年後を見据えた育成が欠かせません。課長以上の管理職には中長期的なキャリアを見据える姿勢を持ってもらい、メンバーのキャリアプランを踏まえた育成を行うノウハウを学んでもらいましょう。

中長期的なキャリア育成の方法を学べるアルーの研修は、以下のページで詳しくご覧ください。

「中長期的なキャリアを見据えた育成」研修プログラムの詳細

▼サービス資料をダウンロードする

部長以上に求められるスキル

部長以上には、変革型のリーダーシップが求められます。また、成果を出せるための組織風土を醸成するノウハウを学んでもらうことも大切です。

部長以上に必要なスキルを解説します。

変革型のリーダーシップ

部長以上の管理職には、変革型のリーダーシップが必要です。

変革型のリーダーシップとは、「自分を導く」意識を通じて周囲や環境を導くリーダーシップのスタイルです。

成人発達理論では、「他者依存段階」から脱却した「自己主導段階」がこのリーダーシップにあたります。

変革型のリーダーシップを身につければ、自分の内なるエネルギーを組織へ発信し、周囲の心に響かせることができるようになるでしょう。

変革型のリーダーシップを学べるアルーの研修は、以下のページからご覧ください。

「変革型のリーダーシップ」研修のプログラム詳細

▼サービス資料をダウンロードする

成果が出せる組織風土の醸成

部長以上の管理職には、成果が出せる組織風土を醸成するノウハウを学ぶ必要があります。

成果を出すためには、制度やルールといったハード面だけではなく、雰囲気やコミュニケーションといったチームのソフト面にアプローチすることが大切です。

管理職が組織風土を醸成する方法を身につけていれば、メンバーの自発性や積極性を引き出す組織を開発できます。

中長期的な成果創出につながる風土を醸成するノウハウを学べるアルーの研修は、以下のページからご覧ください。

「成果が出せる組織風土の醸成」研修プログラムの詳細

▼サービス資料をダウンロードする

組織マネジメントを成功させるポイント

組織マネジメントを実現するために管理職へ求められるスキルを解説しました。それでは、実際のビジネス現場で組織マネジメントを成功させるためには、どういったポイントに気をつければよいのでしょうか。

- ビジョンと目的を明確にする

- 心理的安全性を担保する

- MVVの浸透も大切

- 管理職への研修も大切

組織マネジメントを成功させるための上記のポイントについて、詳しく解説します。

ビジョンと目的を明確にする

組織マネジメントを成功させるためには、組織としてのビジョンや目的を明確にすることが大切です。

組織として実現したい未来が端的にまとめられたビジョンは、組織にとって羅針盤となる重要な存在です。メンバーにとって魅力的なビジョンを提示できれば、働きがいやモチベーションの向上にもつながります。

また、メンバーに一つの方向へ進んでもらうためには、部署の目的を明確化することが大切です。ビジョンや目的を明確にして、チームとしての意識統一を図りましょう。

心理的安全性を担保する

心理的安全性を担保することも、組織マネジメントを成功させるポイントの一つです。

心理的安全性とは、「ありのままでもチームへ受け入れてもらえる」安心感のことを指します。心理的安全性の高い組織では、個々の意思決定の質が向上し、メンバーが自発的に行動できるといった特徴が挙げられます。

組織マネジメントの際には、心理的安全性を意識してみましょう。

なお、いわゆる「ぬるま湯」的な組織と心理的安全性の高い組織は異なるため、注意が必要です。

心理的安全性を高める際のポイントや注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。

『心理的安全性とは?高める方法や人事が行うべき施策について』

MVVの浸透も大切

組織マネジメントを成功させるためには、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の浸透を意識してみましょう。

MVVをメンバーへしっかりと共有すれば、チームに一体感を醸成できます。また、会社全体がどういった方向へ進んでいるかを知ることができるため、モチベーションの向上や主体的なキャリア構築にもつながるでしょう。管理職はぜひ積極的にメンバーへMVVを共有し、社内への浸透を促してみてください。

MVVを浸透させるメリットや方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

『MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは?わかりやすく解説』

管理職への研修も大切

管理職に対する研修の実施も、組織マネジメントを成功させる上で重要なポイントの一つです。

効果的な組織マネジメントを実現させるためには、非常に多彩なスキルが必要です。

このようなスキルは、場当たり的に習得してもなかなか定着しません。研修を通じて体系的に教育し、現場での実践を通じた効果的な定着を図る必要があります。

組織マネジメントに必要なスキルを磨く研修の内容やポイント、事例は以下の記事からご覧ください。

『【事例あり】組織マネジメント研修の目的や内容・効果を高めるポイントについて紹介』

アルーが実施した組織マネジメント研修の事例

人材育成を専門とするアルーでは、これまでにさまざまな組織マネジメント研修を実施してまいりました。ここではその中から特に参考となる事例を3つピックアップして紹介します。

- 個人と組織の「らしさ」を見出すための管理職研修

- 短期成果と長期成長を両立するための部長研修

- 継続的に進化し続ける組織づくりを目指した研修事例

組織マネジメント研修の実例や具体的なカリキュラムを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

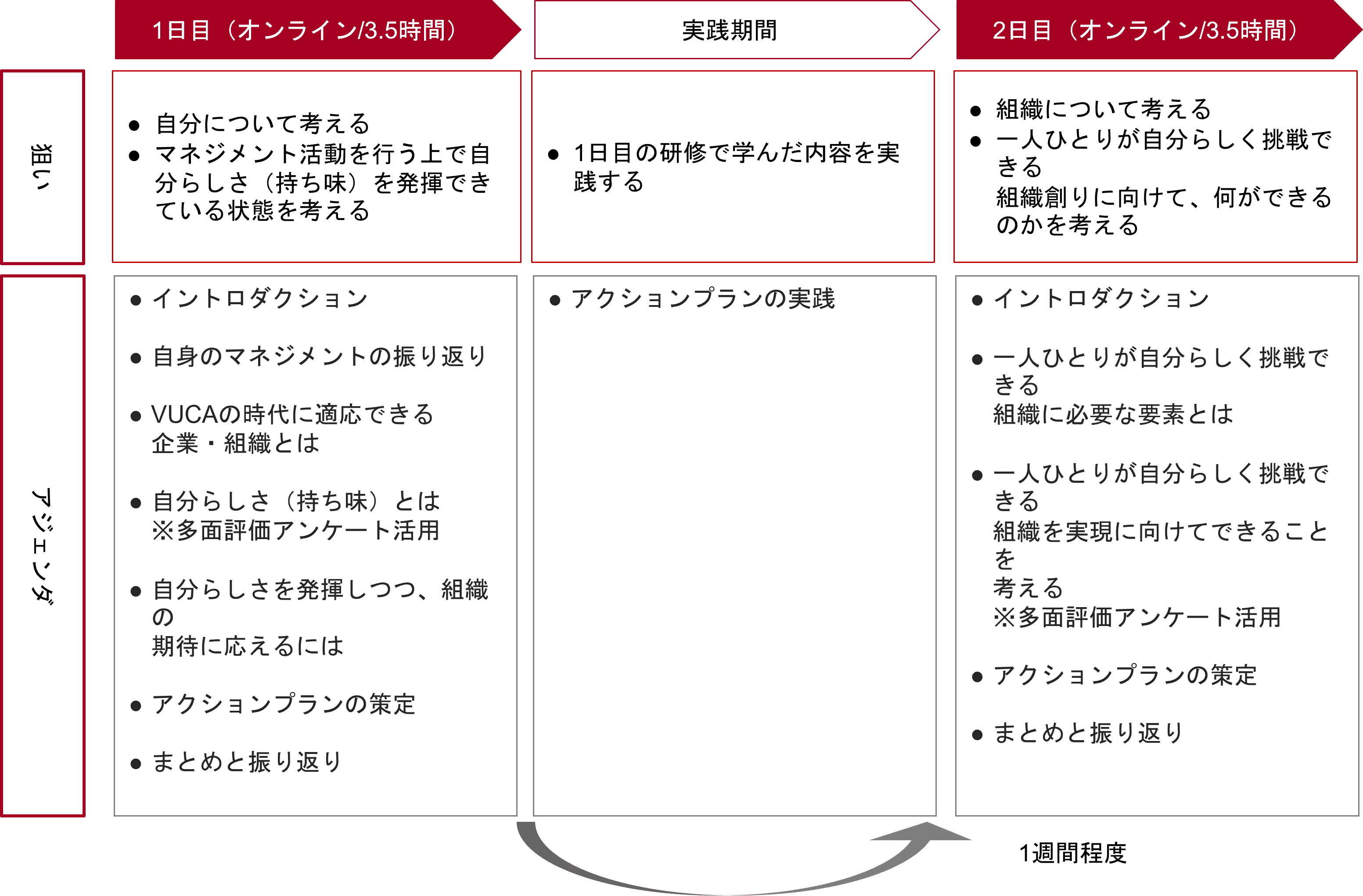

個人と組織の「らしさ」を見出すための管理職研修

インフラ業界のA社様では、事業環境の変化をキャッチアップして継続的な成果を創出するために組織風土の改革に取り組んでいました。その一環として実施したのが、個人と組織の「らしさ」を見出すための管理職研修です。

本事例は2日間に分けて実施し、1日目ではまず自分らしさを認識するワークに取り組んでもらいました。アクションプランも策定し、1日目と2日目の間に用意した1週間の実践期間に活用してもらっています。2日目では実践内容を振り返りつつ、メンバーの個性を引き出すマネジメント手法について学んでもらうことに成功しています。

上記事例に関して詳しくは以下のページで詳しくご覧ください。

自身のマネジメントを振り返り、個人と組織「らしさ」を見出す管理職育成 施策例

▼事例資料をダウンロードする

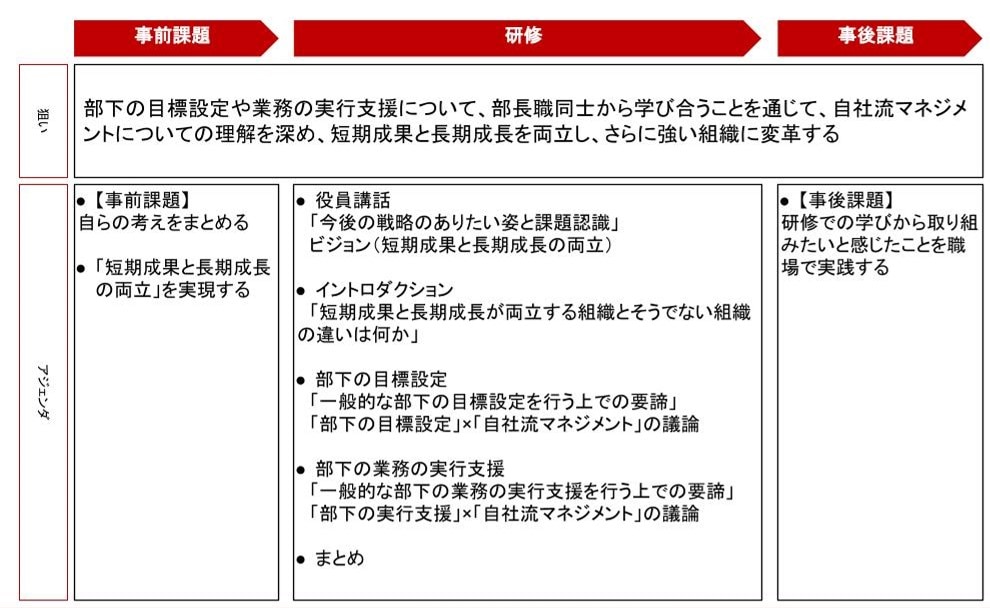

短期成果と長期成長を両立するための部長研修

製造業のB社様では、「組織が短期的な目標達成ばかりを意識しており、中長期的な成長を見据えた人材育成が後回しになっている」という課題がありました。

そこで実施したのが、部長を対象とした人材育成スキルを学ぶ研修です。

本研修では、まず長期的な成長が実現する風土の必要な要素について考えてもらいました。その後、部下の目標設定を行う際の心構えやノウハウを学んでもらい、自社流のマネジメント手法について議論してもらっています。最後に事後課題を通じて、職場での実践を促し、短期成果と長期成長を両立するための部長研修に成功しています。

上記事例に関して詳しくは以下のページでご覧ください。

短期成果と長期成長を両立した組織を創る管理職研修 施策事例

▼事例資料をダウンロードする

継続的に進化し続ける組織づくりを目指した研修事例

「会社としてのPurpose」と「個人の掲げるPurpose」の統合を目指していたC社様では、継続的に進化し続ける組織づくりのための研修を実施しました。

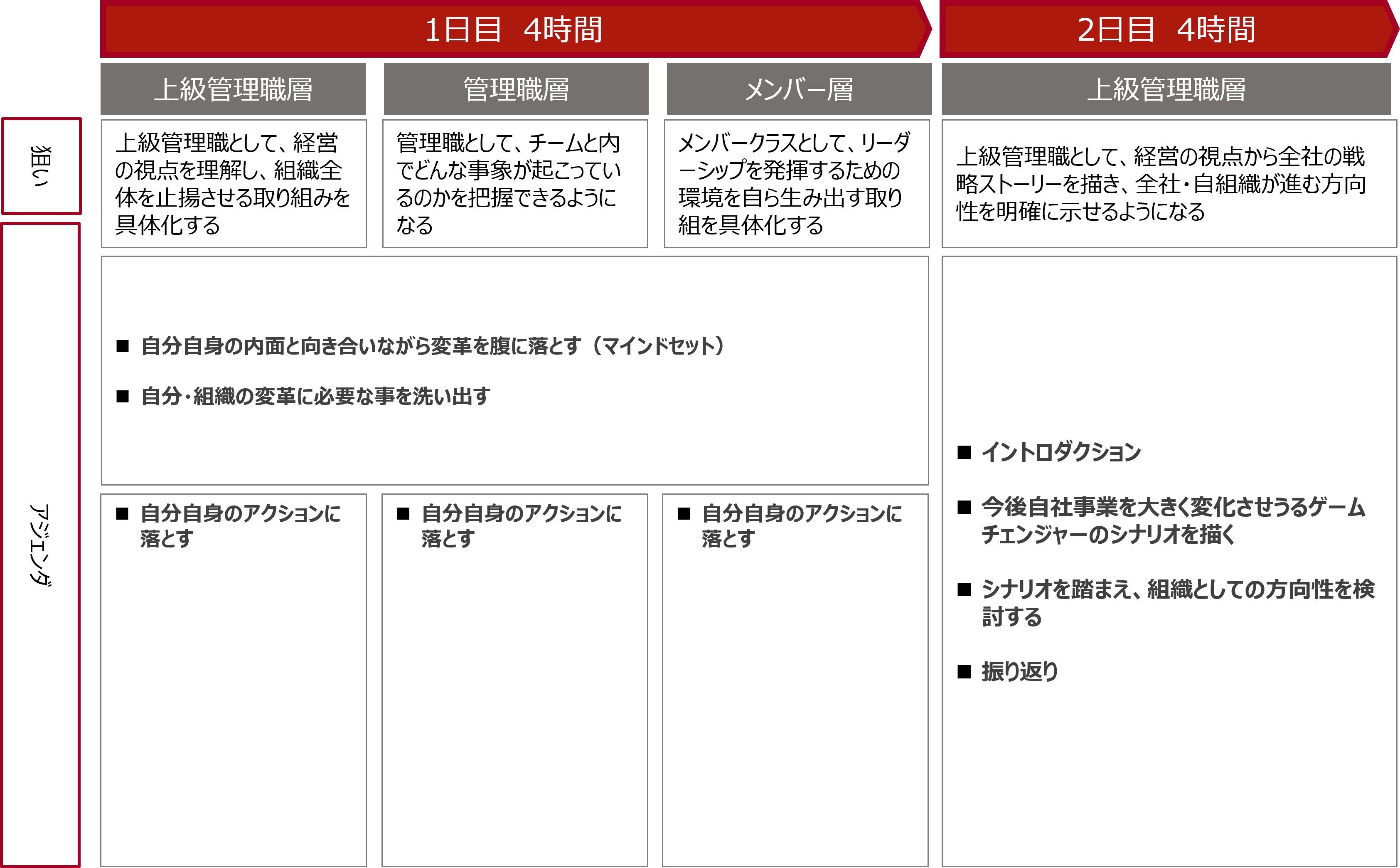

本研修プログラムは2日間で構成されており、上級管理職と管理職、メンバーでそれぞれ違う内容を提供したことが特徴です。

上級管理職には経営の視点を理解した上で、組織の方向性を検討するワークに取り組んでもらいました。さらに、管理職にはチーム内の状況把握スキル、メンバーには周囲を巻き込むリーダーシップの発揮方法をそれぞれ学んでもらっています。

それぞれの層に最適化した内容を研修で伝え、体系的な組織改革に成功した事例です。

上記事例に関して詳しくは以下のページでご覧ください。

【研修事例】継続的に進化し続ける組織づくりの一歩を踏み出す

▼事例資料をダウンロードする

まとめ

組織マネジメントの方法や組織マネジメントに求められるスキルについて解説しました。

効果的な組織マネジメントが実践できれば、業務効率の改善やパフォーマンスの向上、業績アップなど、さまざまな効果が期待できます。

一方で、組織マネジメントには目標設定力や傾聴力、リーダーシップなど幅広い能力が求められるのも事実です。管理職にこうしたさまざまな能力を身につけてもらうためには、人事部が主体となって研修を実施する必要があります。

ぜひこの記事で解説した内容を参考にしながら、効果的な組織マネジメントの実現に向けた人材育成に取り組んでいきましょう。