心理的安全性とは?作り方や高める方法、ぬるま湯組織との違いについて解説

チームのパフォーマンスを上げる際の重要なキーワードとして注目されている「心理的安全性」。

心理的安全性が高い組織は、仕事が効率的に進むほか、意思決定の質が高かったり、組織内での信頼関係が構築できたりといった強みがあります。この記事では自社の心理的安全性を高めたい人事担当者に向けて、心理的安全性を高めるメリットやデメリット、さらには心理的安全性を高めるための方法や人事ができる施策について解説します。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

心理的安全性とは

心理的安全性とは、個人が職場やグループ内で自分の意見や考えを自由に表現できる環境を指します。ミスを恐れず、挑戦的な意見も共有できるため、チームの創造性とパフォーマンスが向上します。

この概念は、ハーバード大学のビジネススクールで教鞭を執るエイミーC.エドモンドソン氏が1999年に発表した論文「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」で提唱されました。

エドモンドソン氏は、心理的安全性を対人関係においてリスクある行動を取ったとしても、チーム内で安全であるという気持ちがメンバー間で共有された状態と定義しています。心理的安全性が高い組織では、意見の対立があってもメンバーが安心して仕事に専念でき、自然体でいられるため、本来のポテンシャルを最大限に発揮し、パフォーマンスが向上します。

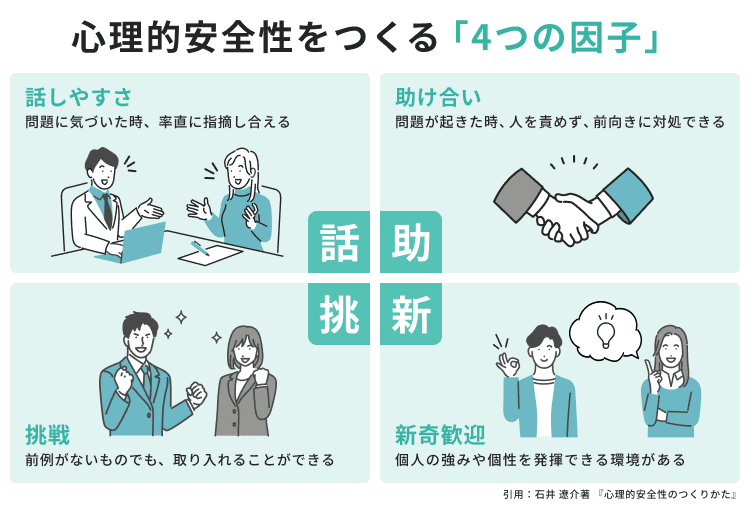

4つの因子

心理的安全性は、4つの因子から成り立っています。

- 話しやすさ……「何を言っても大丈夫」

- 助け合い……「困ったときはお互い様」

- 挑戦……「とりあえずやってみよう」

- 新奇歓迎……「異能、どんと来い」

(引用:石井遼介著 『心理的安全性のつくりかた』)

自分自身の意見を率直に表明できる話しやすさ、さらには困ったときは助け合うといった信頼感が、心理的安全性を支えています。また、挑戦できる雰囲気や、新たな物事を歓迎する雰囲気も、心理的安全性を高める上では大切です。

心理的安全性の欠如が引き起こす4つの不安

心理的安全性の高い組織では、メンバーが自然体でいられるため、本来のポテンシャルを最大限に発揮し、パフォーマンスが向上します。以下に、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提起した心理的安全性の欠如が引き起こす4つの不安について、上記の「4つの因子」に結び付けて説明します。

話しやすさ:「無知だと思われる不安」

無知だと思われる不安は、質問や意見を控える原因となります。この不安を持つメンバーは、知らないことを認めることを避け、結果として学習や成長の機会を失います。エドモンドソン教授は、心理的安全性が確保されていない環境では、このような行動が頻繁に見られると指摘しています。無知だと思われることを恐れずに質問できる環境を作ることが、チームの学習とイノベーションを促進する鍵となります。

助け合い:「無能だと思われる不安」

無能だと思われる不安は、自分の能力を疑われたくないために、新しいアイデアや提案をしない行動を引き起こします。このような不安が蔓延すると、チーム全体の創造性や問題解決能力が低下します。心理的安全性が高い環境では、失敗やミスを恐れずに挑戦できるため、メンバーは安心して新しい試みを行い、結果的にチーム全体のパフォーマンスが向上します。

挑戦:「邪魔をしていると思われる不安」

邪魔をしていると思われる不安は、自分の発言や行動が他人の仕事の妨げになるのではないかと懸念し、発言を控える原因となります。この不安があると、重要な問題提起や改善の提案がされなくなり、チームの効率や効果が低下します。エドモンドソン教授は、心理的安全性が確保された環境では、メンバーが積極的に意見交換を行い、協力し合うことでチーム全体のパフォーマンスが向上すると述べています。

新奇歓迎:「ネガティブだと思われる不安」

ネガティブだと思われる不安は、批判や否定的な意見を述べることを避ける原因となります。このような環境では、問題が見過ごされ、改善の機会が失われることが多くなります。心理的安全性が高い環境では、メンバーは自由にフィードバックを行い、建設的な議論を通じてチーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。エドモンドソン教授は、ネガティブな意見も受け入れられる環境を作ることの重要性を強調しています。

これらの不安を解消し、心理的安全性を高めることで、チームのパフォーマンスは大きく向上し、持続的な成長とイノベーションが可能になります。

監修者からひとこと |

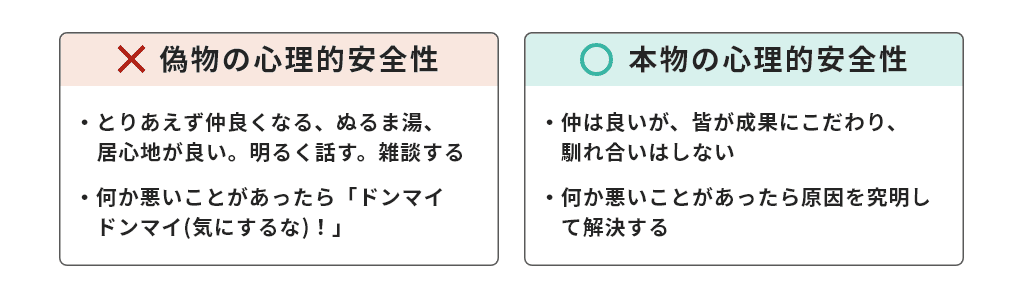

「ぬるま湯組織」との違い

「心理的安全性が高い組織」と聞くと、「それはただのぬるま湯組織ではないのか」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ぬるま湯組織とは、ぬるま湯のように刺激や緊張感に欠ける組織を指します。ぬるま湯組織では衝突や対立が避けられるため意見のぶつかり合いが起こりません。それが居心地の良さにつながることもありますが、意見のぶつかり合いを避けているとチームのパフォーマンスは低下するでしょう。

ぬるま湯組織と心理的安全性の高い組織の決定的な違いは、意見の対立が起こるかどうかです。

心理的安全性の高い組織では、思っていることを率直に言い合えるからこそ、意見の対立も発生します。対立を避けた馴れ合いのような組織ではなく、高い意欲と生産性を持った組織こそが、心理的安全性が高い組織といえるのです。

心理的安全性が注目されている背景

心理的安全性は、もともとGoogle社のリサーチチームが発表した概念です。2012年に行われたチーム分析のプロジェクトの中で、パフォーマンスの高い組織の条件として「心理的安全性」が提唱されました。

当初は個々の能力が高いチームこそが最高のパフォーマンスを発揮すると考えられていたのに対し、それを覆したのが心理的安全性の概念です。その後、様々な企業で心理的安全性への理解が深まり、今やチームのパフォーマンスを引き出す上で欠かせない考え方となっています。

心理的安全性の作り方

心理的安全性を作り出すためには、管理職の取り組みが重要です。管理職が働きやすい職場を作れるかどうかが、チームの心理的安全性に大きな影響を与えます。

加えて、人事担当者側からも管理職や組織に対して、サポートを行うことが望ましいでしょう。

ここからは、組織の心理的安全性を作り出すために、管理職と人事担当者ができることを紹介します。

人事担当者ができること

組織の心理的安全性を高めるには、現場任せにせず人事担当者も積極的に介入していくことが求められます。心理的安全性を高めるのに必要なスキルを研修で身につけてもらったり、交流施策を企画したりするとよいでしょう。おすすめの施策を紹介します。

アサーティブコミュニケーションを身につけてもらう

アサーティブコミュニケーションとは、自分と相手をどちらも大切にするコミュニケーションの技法のことです。例えば相手に遠慮しすぎて、相手の意見の言いなりになってしまったり、反対に相手を言い負かそうとして独りよがりな主張をしてしまったりするのは、アサーティブな状態とは言えません。 相手のことを尊重する伝え方を身につけ、自分と相手が互いに納得できる点を見つけ出すコミュニケーションこそが、アサーティブなコミュニケーションです。

このスキルを身につければ、「率直な意見を言っても受け入れてもらえる」という状況が生まれるため、組織の心理的安全性が高まります。

アルーが行っているアサーティブコミュニケーション研修については、以下のページをご確認ください。

相手を受け入れる姿勢を身につけてもらう

意思決定の際には、しばしば意見が対立するでしょう。意見の対立自体は全く悪いことではありませんが、議論に夢中になるあまり対立の構図に陥ってしまい、いつのまにか「相手を言い負かす」ことが目的となってしまうケースがあります。

意思決定において相手を受け入れる姿勢を身につけるのも、心理的安全性の高い組織を作るためには重要です。議論の対立が深まりそうな時は一度落ち着いて相手の意見と自分の意見との相違点を冷静に噛み砕き、納得できる場合にはしっかり相手を受け入れる姿勢を身につけるようにしましょう。

管理職向け心理的安全性研修

組織の心理的安全性を確保するためには、管理職が心理的安全性についてよく理解するのが大切です。管理職向け心理的安全性研修を実施すれば、組織内の心理的安全性を大きく高めることができるでしょう。

管理職向け心理的安全性研修では、まず管理職に心理的安全性の大切さを、講義とディスカッションを通じて理解してもらいます。その後、ハラスメント事例や自組織のコミュニケーション事例をもとにしたグループディスカッションを実施して、「心理的安全性を高めるためには何をすべきなのか?」を学んでいくという流れです。

ランチ会の実施

ランチ会の実施も、心理的安全性を高める上では効果的です。せっかくのランチ時間を、社員同士にバラバラにランチを取ってもらうのではなく、チーム内でのコミュニケーションの機会として活用してみましょう。

ランチ会を実施する場合は、会社側からランチ代を補助するのがおすすめです。ランチ代の補助があれば、社員がランチ会に参加するモチベーションを作ることができます。

ピアボーナス

ピアボーナスとは、メンバー同士が日頃の業務の成果や行動などについて互いに認め合い、ボーナスを贈り合う仕組みのことです。例えばGoogle社ではメンバー一人ひとりに約1万5000円の決済権が与えられており、「この人にボーナスを贈りたい」と考えたときにはいつでも相手の名前とボーナスの理由をシステムへ入力できるようになっています。

ピアボーナスを贈れば、「あなたは私の成果を認めています」という意思表示になるため、メンバー内での信頼関係が生まれます。自分が認められているという実感が生まれることで、心理的安全性の向上にもつながるでしょう。

管理職ができること

心理的安全性を作り出すために、管理職ができることをご紹介します。

1on1ミーティングを行う

1on1ミーティングとは、チーム内の上司と部下で行われる1対1の定期的な面談です。業務の進捗状況や困っていることなどを確認するのはもちろんのこと、普段はなかなか話さないキャリアプランや組織への率直な想いなどについて意見交換します。

1on1ミーティングを行えば、まずは上司と部下の間での信頼関係を構築できます。メンバーはこの1on1ミーティングで「自分は尊重されている」という体験をすれば、組織に対する心理的安全性が向上するきっかけとなるでしょう。組織内で困ったことがあれば上司に相談できる、という状況を作っておくことが大切です。

アルーが行っている1on1ミーティングに関する研修は、以下のページをご確認ください。

▼こちらから資料をダウンロードいただけます

傾聴力を身につける

管理職が傾聴力を身につけることも、チームの心理的安全性を高める上で重要なポイントです。

傾聴とは、相手の言葉をありのままに受け止めて聴くコミュニケーションのことです。好き嫌いや優劣など、自分の判断軸を持ち出して判断してはいけません。傾聴力は、経済産業省が掲げた『人生100年時代の社会人基礎力』の中でも取り上げられており、社会人に必須のスキルとも言えます。

参考:社会人基礎力

管理職が傾聴力を身につければ、会議や1on1ミーティングの場で発言しやすい雰囲気を醸成することができ、メンバー間の意見交換が活発になります。管理職が傾聴に姿勢を見せることで、チーム全体に「相手の意見を否定せず、まず傾聴する」という環境が生まれるため、チームの心理的安全性が高まることに繋がります。

管理職が身につけるべき傾聴力について詳しくは以下のページをご覧ください。

『管理職が傾聴力を高める育成方法とは?傾聴力を高めるメリットと目的』

監修者からひとこと |

心理的安全性を高める際の注意点

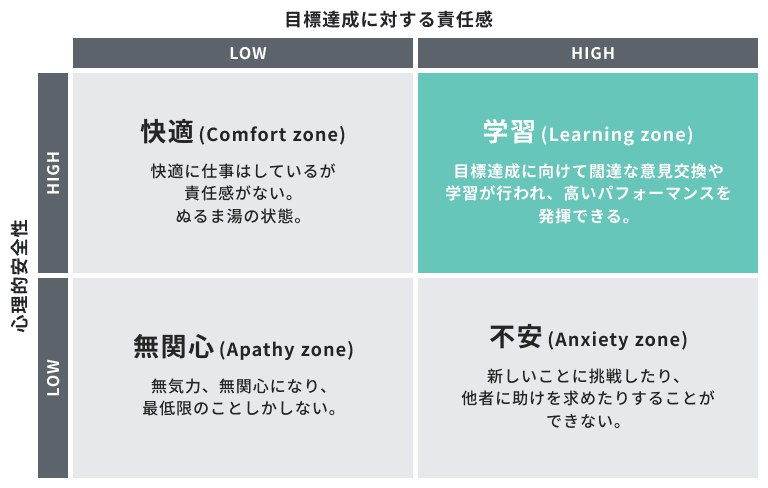

組織の状態は、心理的安全性の高低と目標達成への責任感の高低により4つに分類することができます。

- 快適:心理的安全性が高く、責任感が低い状態。快適に仕事はしているが責任感がない。ぬるま湯の状態。

- 学習:心理的安全性が高く、責任感も高い状態。目標達成に向けて闊達な意見交換や学習が行われ、高いパフォーマンスを発揮できる。

- 無関心:心理的安全性が低く、責任感も低い状態。無気力、無関心になり、最低限のことしかしない。

- 不安:心理的安全性が低く、責任感は高い状態。新しいことに挑戦したり、他者に助けを求めたりすることができない。

心理的安全性も目標達成に対する責任感も高い「学習」の状態になることが理想的です。この状態の組織は、目標達成に向けて闊達な意見交換や学習が行われ、高いパフォーマンスを発揮できます。一方、心理的安全性が高いが目標達成に対する責任感が低い「快適」の状態の場合、メンバーは快適に仕事ができますが、目標達成への責任感がないので組織・メンバーの成長は見込めず、成果も出しづらいでしょう。

心理的安全性を高める施策を行う際には、「快適」の状態にならないように意識づけを行う必要があります。「快適」の状態とはどのような状態か、どうすれば「快適」の状態になれるのか、行動指針を示すとよいでしょう。

心理的安全性が高い職場では、自由に意見交換ができるため、些細なことでも報告できるようになります。そのため、ミスの報告も気軽に行われるようになり、失敗に対する抵抗感や業務に対する責任感が薄れてしまうといった指摘があるのも事実です。

一方、記事の前半でも紹介した心理的安全性の第一人者であるエドモンドソン氏は、「心理的安全性と責任感は別の指標であり、両者に相関関係はない」と回答しています。

自社で心理的安全性を高める際には、仕事に対する責任も同時に向上できるよう、しっかりと対策を立ててから取り組むようにしましょう。

監修者からひとこと |

心理的安全性が高いことによるメリット

心理的安全性が高いことには、様々なメリットがあります。心理的安全性の高い組織は効率的に業務を進められるためパフォーマンスも向上しますし、社内のコミュニケーションが活発になったり、離職防止につながったりといった点もメリットです。

心理的安全性が高いことによるメリットを紹介します。

パフォーマンスの向上につながる

心理的安全性の高いチームでは、メンバーそれぞれがありのままの姿で仕事に取り組むことができます。周囲へ必要以上に配慮する必要がなく、メンバーがお互いのありのままの姿を尊重しあっている状態なので、メンバーがお互いに切磋琢磨して、個人のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

心理的安全性を高めるメリットとして、パフォーマンスの向上につながる点が挙げられます。メンバー個人が自分本来の実力を発揮して、のびのびと活躍できるのです。

社内のコミュニケーションが活発になる

心理的安全性の高い組織では、「ミスによって非難されることがない」「何を言っても受け止めてもらえる」という安心感があります。そのため、何か問題点や課題を発見したり、解決策を提言したりするときも、メンバーが発言をためらいません。

社内のコミュニケーションが活発になるという点も、心理的安全性を高めるメリットです。メンバーが様々なアイディアを積極的に共有するようになるため、思いもよらない新しい着眼点がチーム内に生まれることもあります。

エンゲージメントが高まり、離職防止につながる

エンゲージメントとは、簡単にいうと組織に対する帰属意識のことです。エンゲージメントの高い組織では、社員が組織に対して積極的に貢献しようと考え、主体性も高まる傾向があります。

心理的安全性を高めることにより、社員のエンゲージメントを向上させることが可能です。心理的安全性の高い組織では、メンバーの間に「自分なりにこの組織に貢献しよう」という意識が芽生えるため、メンバーのエンゲージメントが高く、離職のリスクを低減することができます。

自社の心理的安全性を調べる7つの質問

心理的安全性が高い組織かどうかを調べるためには、以下の質問を自分自身や他の社員に投げかけてみてください。

- チームメンバーに対して、問題や課題を指摘しあえる

- チームの中でミスをすると、たいてい非難される

- チームに対してリスクのある行動をしても安全である

- チームメンバーは、自分と異なることを理由に他者を拒絶する場合がある

- チームメンバーは、自分の仕事を意図的に貶めることをしない

- チームの他のメンバーを助けるのは難しい

- チームメンバーと仕事をするとき、自分が尊重され、活かされていると感じる

1、3、5、7に対して「はい」と答えた数をカウントして、そこから2、4、6に対して「はい」と答えた数を引きましょう。残った数字が大きければ大きいほど、心理的安全性の高い組織といえます。

心理的安全性が低いことによるデメリット

心理的安全性が高いメリットを紹介しました。それでは、反対に心理的安全性が低いとどういった問題が生じるのでしょうか。

心理的安全性が低い組織では、社員の個人プレーが増えたり、帰属意識が低下したりといった様々な問題が発生します。心理的安全性が低いことによるデメリットを解説します。

社員個人で動くことが多くなる

心理的安全性の低い組織では、自然と自分の意見やアイディアを共有する機会が少なくなります。そのため、社員個人で動くことが多くなり、「誰が今何をしているのか」が共有されなくなってしまうでしょう。

こうした状況になってしまうと、チーム内での連絡ミスや連携ミスによる作業のやり直しが増え、チームのパフォーマンス低下につながってしまいます。また、個人で動くと仕事内容が属人化してしまうため、離職が発生した場合に「誰もその仕事に取り組めない」といった事態も起こりかねません。

帰属意識が低くなる

心理的安全性が低いと、組織に対する信頼感も自然と低くなっていきます。組織に対する信頼感が低いと、部署や企業に対する帰属意識が薄れていき、最悪の場合は離職につながってしまうでしょう。

もちろん離職が発生してしまうだけでも大きなリスクですが、組織への帰属意識が低いと仕事に対する主体性がなくなるデメリットもあります。職場が「単に与えられた作業をこなす場所」となってしまい、仕事に対する意義や意味を見出しにくくなってしまう可能性が高いです。

心理的安全性を高めるための施策はアルーにお任せください

アルーは、人材育成を専門に手掛けている企業です。新入社員研修やグローバル研修をはじめ、これまで数多くの研修を実施してきました。

心理的安全性を高めるための施策を実施する際は、ぜひアルーへお任せください。豊富な実績をもとにした育成ノウハウを活用し、お客様へ最適な研修プランを提案させていただきます。

アサーティブコミュニケーション研修

アサーティブコミュニケーション研修を実施すると、自分と相手をともに大切にするコミュニケーションの技法を学ぶことができます。例えば意見が対立した際にも、相手の言いなりになったり相手を言い負かしたりすることなく互いの納得できる結論を導けるようになるため、チーム内での意見交換が活発になるでしょう。

アサーティブコミュニケーション研修では、アサーティブコミュニケーションに必要な心構えや、DESC法と呼ばれる伝え方などについて学習します。心理的安全性を高める際に欠かせないコミュニケーション技法を学ぶことができる研修です。

アルーが行っているアサーティブコミュニケーション研修については、以下のページをご確認ください。

アサーティブコミュニケーション研修

コミュニケーション研修

アサーティブコミュニケーショに限らず、職場における日常のコミュニケーションも心理的安全性に大きく影響を与えます。

アルーのコミュニケーション研修では、実践的なワークを積極的に活用しながら、職場での会話や意見交換を活発化させる様々な方法について学びます。

コミュニケーションを改善すればチーム内に信頼関係が構築されるため、心理的安全性を大きく高めることができます。メンバーとの関係性を築く重要性を認識できるとともに、社内での気持ち良いコミュニケーションを実践する方法を幅広く学べる研修です。

アルーが行っているコミュニケーション研修については、以下のページをご確認ください。

心理的安全性を高めるための取り組み事例

東京海上日動火災保険株式会社 研修事例

東京海上日動火災保険株式会社では、階層別研修を通じて心理的安全性を高める取り組みを行っています。研修では、自己開示やフィードバックの重要性を強調し、メンバーが率直に意見を述べられる環境を作り出すことを目指しています。この取り組みは、心理的安全性が高まることで、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与しています。

Wismettacグループ 研修事例

ウィズメタックフーズ株式会社では、リーダーシップ研修を通じて、心理的安全性の確保を目指しています。研修では、リーダーが率先してオープンなコミュニケーションを促進し、チームメンバーが安心して意見を共有できる環境作りに努めています。この取り組みにより、社員同士の信頼関係が強化され、業務効率の向上が図られています。

コスモ石油株式会社 研修事例

コスモ石油株式会社の新任ライン長研修では、「信じて任せる」ことをテーマに、心理的安全性の向上を図っています。研修では、リーダーが部下に信頼と責任を持たせることで、メンバーが安心して業務に取り組める環境を整えます。これにより、メンバーの自主性と創造性が引き出され、組織全体のパフォーマンスが向上しています。

まとめ

心理的安全性について、心理的安全性の概要やメリットとデメリット、心理的安全性を高める施策について解説しました。

最近では業種や業界を問わず、多くの組織で心理的安全性を高めるための施策が行われています。特に1on1ミーティングやランチ会、コミュニケーションに関する研修の実施は、心理的安全性を確保する上で効果的です。

ぜひこの記事で解説した内容を活かして自社の心理的安全性の改善に取り組み、生産性の高い組織を作り上げていきましょう。

心理的安全性を高めるためのおすすめの研修は、「アサーティブコミュニケーション研修」と1on1ミーティングに関する「1on1の基本」です。これら二つの研修については以下のページをご確認ください。