経験学習サイクルとは?実践のコツや具体的な施策例

経験学習サイクルとは、経験から学びを得るための4つのプロセスのことです。

誰かから教わるのではなく、自分の経験から他人から教わったり、マニュアルや資料を読むのではなく、自らの経験から気付きを得て、行動を改善していくことは、変化の激しい現代で求められているスキルです。

今回は、経験をノウハウに変えて成長するための「経験学習サイクル」についてご紹介します。

目次[非表示]

経験学習とは?

経験学習サイクルとは、実際に経験した事柄をノウハウという知見へ変換することを通じて、自分なりに役立つ教訓を獲得することを目指す手法のことです。

市場変化の激しい現代のビジネス環境では、業種や業界、役職に関わらずすべての社員が新しいことを学び続ける必要があります。幅広い学びが求められる今だからこそ、業務を行ないながら学んでいく経験学習サイクルが注目されているのです。

経験学習サイクルとPDCAサイクルの違い

経験学習サイクルと似た概念として、PDCAサイクルがあります。PDCAサイクルは、「計画」「実行」「評価」「改善」という4つのステップを繰り返すサイクルです。

PDCAサイクルと経験学習サイクルの決定的な違いに、両者の目的が挙げられます。PDCAサイクルは、主に業務の効率改善や問題点の解決を狙った枠組みです。

一方で経験学習サイクルは、個人が経験から教訓を獲得するためのサイクルです。経験から学びを得ることを目的としたフレームワークであり、この点が両者の違いといえます。

経験学習サイクルのプロセス

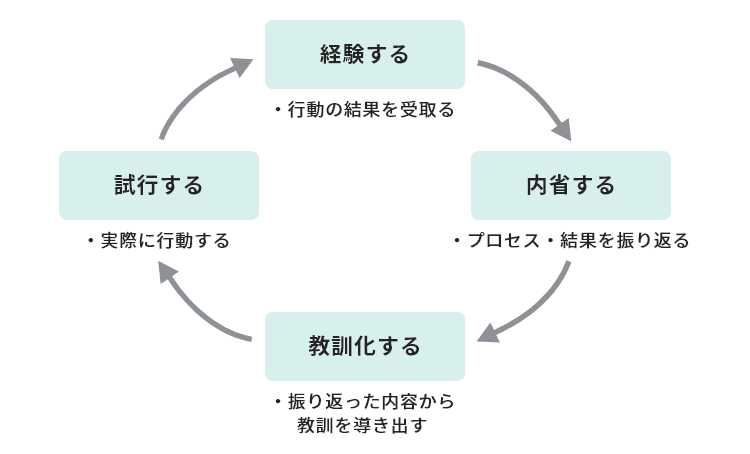

具体的には、以下の図のように「経験する」「内省する」「教訓化する」「試行する」という4つのステップを繰り返して、経験から教訓を獲得していきます。

- 経験する

- 内省する

- 教訓化する

- 試行する

経験をすれば、自動的に学びが得られるというわけではありません。ビジネスで経験する様々な場面を意識的に抽象化して、そこから学びを得ようとする姿勢が大切です。

経験学習サイクルにおける4つのステップについて解説します。

経験する

経験学習サイクルの1つめのステップは、「経験する」です。まずは実際のビジネスシーンで仕事に取り組み、学びを獲得する材料となる経験をしましょう。「行動の結果を受け取るステップ」ともいえます。

例えば新規プロジェクトのプレゼンを行った、社内研修を受講したといった具体的な経験が、このステップにあたります。ポイントは、自分自身が経験することです。人から聞いた話や本で読んだ話ではなく、自分なりに主体性を発揮した経験が、ここからの学びに活きてきます。

内省する

経験学習サイクルの2つめのステップは、「内省する」です。ここでは、前のステップの経験におけるプロセスや結果を振り返りましょう。

具体的には、「経験から自分はなにを学んだのか?」と自問自答するのが大切です。さらに経験について様々な角度から振り返り、「もっと具体的にいえば何を学んだのか?」「他にどのようなことに気づいたか?」といった質問を自分に投げかけていきます。

ここでしっかりと経験を自分の中で復習することで、次のステップである教訓化の土台が出来上がります。

教訓化する

経験学習サイクルにおける3つのステップは、教訓化です。前のステップで振り返った事柄から、得られる教訓を導き出しましょう。

今後の役に立つ教訓を得るためには、経験して内省したことを抽象化するのが大切です。例えば「新規プロジェクトのプレゼンに初めて取り組んだが、あまり理解してもらえなかった」という経験をした場合、「人に物事を伝える時には図や表が効果的だ」「新しい概念を伝える際には、ゆっくり話すべきだ」といった一般化が考えられます。

試行する

経験学習サイクルの4つめのステップは、試行です。得られた教訓をもとに、その学びや気づきが実践の現場でも活用できるのかどうか検証しましょう。

先ほどの例でいえば、図や表を積極的に活用したレポートを作成したり、話す速度を意識したプレゼンを実践したりといった試行ができます。学んだことや気づいたことをそのままにするのではなく、実際に行動に移して検証を重ねることで、より教訓の質を高めることが可能です。

経験学習サイクルの実践方法

経験学習サイクルは、自分自身が学びを深めるために取り入れるケースと、部下や後輩に対して実践してもらうケースがあります。それぞれのケースで意識したいポイントは異なるため、経験学習サイクルの実践方法を2つのケース別に解説します。

自身が経験学習サイクルを回す場合

自分自身が経験学習サイクルを取り入れる場合、経験や実践へ積極的に挑戦しましょう。経験学習サイクルを実践する際によく問題となりがちなのが、「失敗を恐れて行動できない」というケースです。物事を慎重に進めすぎるあまり、経験学習サイクルの源泉となる経験が獲得できなければ意味がありません。積極的な挑戦を意識しましょう。

内省と教訓化の段階では、経験した事柄を様々な観点から分析してみましょう。特に一人で実践する場合、一つの視点にとらわれてしまいがちです。上司や先輩に意見を求めるなど、多角的に経験をとらえられるようにします。

最後に再び実践を行いましょう。ここでも、失敗を恐れず積極的に挑戦する姿勢が大切です。

部下・後輩の経験学習サイクルを回す場合

部下や後輩の経験学習サイクルを回す場合もあるでしょう。この場合は、まず部下や後輩に対して積極的に「経験の場」を設けるように意識します。特に社歴の浅い社員では、経験する業務の幅が限られてしまいがちです。意識的に幅広い経験の機会を与え、経験学習サイクルのとっかかりを作っていきましょう。

内省や教訓化のステップでは、まず部下や後輩自身の目線を大切にしましょう。部下や後輩がどうしても行き詰まってしまった場合は、できるだけ俯瞰的な視点からアドバイスすると良いです。

その後、得られた学びを実践する機会を提供し、次の経験学習サイクルへと繋げていきます。

経験学習サイクルを取り入れるための具体的な施策例

経験学習サイクルを取り入れる際には、どういった施策が有効なのでしょうか。

経験学習サイクルを習得させるためには、例えば新入社員向けに経験学習サイクルを習得してもらう研修を実施したり、経験学習の実施を支援するツールを導入したりするのが有効です。経験学習サイクルを取り入れるための具体的な施策例について紹介します。

新入社員向け経験学習サイクルの習得

新入社員のよくある課題として、「経験したことを次回につなげる方法がわからず、同じ失敗を繰り返してしまう」「仕事や機会を与えられるのを待つ状態になっており、経験が少ない」といったものが挙げられます。

こうした課題を解決できるのが、新入社員に向けた経験学習サイクルに関する研修です。研修の中では、例えば以下のようなトピックに取り組みます。

成長する人と成長しない人の違いを考える

経験を学びにつなげるイメージを持つ

経験学習サイクルの概要について知り、経験量を増やす重要性を知る

入社後の早い段階から経験学習サイクルという「学び方」を習得すれば、今後の能力育成がスムーズに進むようになるでしょう。

アルーが行っている自己改善サイクルに関する研修は以下のページをご確認ください。

自己改善サイクル

▼新入社員向け経験学習サイクル研修について詳しくはこちらの資料をご覧ください。

経験学習サイクル支援ツール

経験学習サイクルを回すためには、自分がどのような経験をして、それがどのような教訓につながったのかを整理することが欠かせません。経験学習サイクルを回すためには、経験学習サイクルを支援するためのツールを導入するのが効果的です。

経験学習サイクルを支援するツールを用いれば、オンライン上で経験の蓄積や今後の成長の予測を視覚的に把握できます。1on1ミーティングの際などにも、部下の成長状況の判断材料として活用できるでしょう。

OJTの実施

現場での実践を交えながら学習を進めるOJTは、幅広く活用されている育成手法です。OJTでは実際の業務を通じながらスキルや知識を獲得していくため、座学やマニュアルでは身につきにくい実践的なノウハウが獲得できます。

OJTを取り入れれば、職場での実践という経験から学びを深める経験学習サイクルを効率よく回すことが可能です。なお、OJTを行う際にはいくつか気を付けておきたいポイントが存在します。OJTについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

OJTとは?OFF-JTとの違いや効果的な方法をわかりやすく解説

定期的な1on1ミーティング

1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で定期的に話すミーティングのことです。日常の業務の進捗状況の共有から、部下のキャリアプランの相談まで、普段話さないようなことも含めて幅広く意見交換を行います。

定期的に1on1ミーティングを実施するのも、経験学習サイクルを促進する際には効果的です。1on1ミーティングで上司が部下の経験を聞き、そこからどのような学びが得られたのかを確認すれば、経験学習サイクルを促進できます。また、部下が気づいていない観点から上司が教訓を提供すれば、より一層効果的な経験学習サイクルが回せるでしょう。

1on1ミーティングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

1on1ミーティングの導入効果・目的とは?導入企業の事例や導入方法

人事ローテーションの実施

人事ローテーションは、社員の能力開発を目的として、様々な職種をローテーションして経験してもらう制度のことです。新入社員の能力開発のほか、幹部候補の育成などにも用いられています。

人事ローテーションで幅広い経験を積めば、経験学習サイクルの糧となる豊富な経験を得ることができます。経験学習サイクルを回したい場合、人事ローテーションの実施もおすすめです。幅広い経験をさせることで、これまで気づかなかった観点から新たな教訓やノウハウを獲得することができるでしょう。

経験学習を社内に取り入れるポイント

経験学習を社内に取り入れる際には、いくつか気をつけておきたいポイントが存在します。経験学習サイクルを回す際に意識したいポイントを解説します。

積極的に経験させる

経験学習サイクルに取り組み始める社員にありがちなのが、失敗を恐れすぎるあまり経験を積めないというケースです。これまでと同じような経験を積み重ねているだけでは、なかなか新たなノウハウは獲得できません。

経験学習を回す際には、積極的に経験させるよう意識しましょう。経験学習サイクルで得られるノウハウの源となるのは、社員自身が主体的に取り組んだ「経験」です。積極的に大きなプロジェクトにアサインしたり、人事ローテーションを取り入れたりして、経験できる機会を確保するようにしましょう。

教訓を活かせる場を用意する

経験学習サイクルでは、経験から得られた教訓を次の実践に活かすのがポイントです。この段階があることで、初めて経験から得られた学習を次の経験へ繋げていくという好循環を生み出せます。

社員に経験をしてもらったら、そこから得た教訓を活かせる場を意図的に確保しましょう。例えば、次の育成プログラムの実施や、教訓を実践できる業務へのアサインなどが効果的です。せっかく得た教訓を放置してしまわないよう、「狙った実践」を積み重ねてもらいましょう。

コミュニケーションを活性化させる

経験学習サイクルを回す際には、得られた経験を多角的に分析するのが大切です。しかし、自分一人で経験を見つめていても、様々な観点から経験を分析するのは簡単ではありません。

経験学習サイクルを回すポイントとして、コミュニケーションを活性化させる点も挙げられます。職場でのコミュニケーションが活性化すれば、それぞれが得た経験からの学びを互いに共有できます。互いに教訓を共有することによって、一人だけでは気づかなかった高度なノウハウが得られるようになるでしょう。

内省を促す

経験学習サイクルでは、得られた経験の内省も大切なポイントです。経験学習を社内に取り入れる際は、内省を促すことを意識してみてください。

内省する際には、経験したことを客観的に分析するのに加え、「次にどのような行動を取ればいいのか?」という点まで踏み込んで考えるのがポイントです。まずは経験したことを思い返してみて、どのような経験をしたのかを確認しましょう。その後、その内容について詳細に把握し、経験を「捉える」のが大切です。

適切なフィードバックを行う

先述したように、経験学習サイクルを一人で回すのは難しいものです。特に社歴の浅い社員や後輩社員に経験学習サイクルを回してもらう場合は、適切なフィードバックを行うよう心がけましょう。適切なフィードバックを行うためには、1on1ミーティングなどが効果的です。

中には、せっかく質の高い経験をしているのに、得られた状況をうまく分析できておらず、今後に役立つ教訓が十分に得られていないケースがあります。そのような状況に気づいたら、「例えば次〇〇が起こったらどうするべきだろう?」といった疑問を投げかけて、本人が自分で教訓を導き出せるようなサポートを行うのが大切です。

日常的に経験学習サイクルを意識してもらう

経験学習サイクルは、一過性の取り組みではありません。常日頃から経験学習サイクルを意識して日常の業務の中に組み込むことで、常に学び続ける人材を育成できます。

具体的には、例えば以下のように実践するのが効果的です。

- 始業前の5分、業務着手前の5分で、経験を狙う

- 毎日15分、週終わりの30分で、経験を内省し、教訓化する

例えば始業前に今日一日の業務を確認し、教訓化できそうな場面があればあらかじめ狙いを定めておきましょう。業務後には振り返りの時間を確保して、振り返りシートに得られた学びを記載すれば、経験学習サイクルの習慣化を後押しできます。

経験学習を行う際の注意点

経験学習はとても効果的な取り組みですが、注意点も存在します。これらの注意点を意識しておかないと、せっかく実施した取り組みが経験学習へ活かされなかったり、社員への負担を招いてしまったりといった事態になりかねません。

経験学習を行う際の注意点について解説します。

意見の押し付けにしない

経験学習を社内に取り入れる際には、意見の押し付けにならないように注意しましょう。

例えば経験学習サイクルに取り組んでいる社員が、「どのような教訓が得られるのだろう」と迷う場面もあるかと思います。その際に、ストレートに正解を提示したり、上司や先輩側の意見を押し付けたりすると、教訓の実践に対する主体性が低下してしまいます。

経験学習サイクルでは、主体的に経験し、自分で教訓を導き出すのが大切です。サポートを提供する際も、本人の意見を尊重するのを忘れないようにしましょう。

振り返りの時間を設ける

経験学習で陥ってしまう失敗の一つに、経験を放置してしまうというものが挙げられます。経験学習における振り返りをなおざりにしてしまうと、「様々な経験をしたのに次に活かせず、同じミスを繰り返してしまう」といった事態を招いてしまいかねません。

経験学習サイクルを回す際には、振り返りの時間を意識的に設けるのが大切です。具体的には、「業務終了後の○分は振り返り」といったように時間を決めたり、振り返りのワークシートを導入したりするのが効果的です。

本人任せにして放置しない

経験学習サイクルでは主体性が大切だとお伝えしましたが、反対に放置し過ぎてしまうのもよくありません。経験学習サイクルにおける教訓化では、あくまでも客観的に、様々な角度から経験を一般化していく必要があります。

経験学習サイクルを回す際は本人任せにせず、周囲から適切なサポートを提供するように心がけましょう。特に新入社員は、まだ経験から教訓を獲得するコツをつかみきれていない場合が多いです。振り返りや1on1ミーティングの際に行き詰まっている社員がいれば、積極的に声をかけてあげましょう。

経験学習サイクルの導入に成功した事例

経験学習サイクルは、業種や業界を問わず幅広く行われている取り組みです。ここでは、経験学習サイクルの導入に成功した事例として、Googleとヤフージャパンでの事例を紹介します。ぜひ、自社に経験学習を取り入れる際の参考にしてください。

Googleでは、経験学習サイクルを活用した組織運営に力を入れています。

この記事の前半で、経験学習では適切なフィードバックが大切だとお伝えしました。Googleでも従業員同士のフィードバックに力を入れており、上司と部下間における1on1ミーティングなどを積極的に導入しています。また、社員同士で教え合うトレーニングなども特徴的です。

こうしたフィードバックを意識した経験学習を取り入れた結果、Googleでは研修実施のコストの削減に成功し、組織パフォーマンスが向上しています。

参考:学習と能力開発

ヤフージャパン

ヤフージャパンでは、経験学習モデルに基づいた育成制度が導入されています。

ヤフージャパンの1on1ミーティングは週に1回のペースで実施されており、部下が直面している課題解決に向けた支援を上司が積極的に行なっているのが特徴です。また、「人財開発会議」という施策を取り入れており、社員の中長期的なキャリア開発に向けた議論を行なっています。ここでは「社員が成長するためにどのような経験が必要か?」という内容が話し合われているため、社員のキャリア開発に向けた一貫性のある取り組みが実現しており、効果的な経験学習の実現につながっているのです。

経験学習サイクルの実施支援ならアルーにお任せください

アルーは、人材育成を専門に手掛けている企業です。経験学習サイクルの実施支援は、アルーへお任せください。

アルーでは、経験学習サイクルの実行を支援するプログラムを提供しています。また、経験学習サイクルを回すために必要な1on1ミーティングの実施やコミュニケーションの改善に向けた、様々な研修も提供中です。経験学習サイクルを自社へ取り入れたい場合は、ぜひアルーへお気軽にご相談ください。

アルーでは、1on1ミーティングの実施方法やポイントについて研修を行っています。詳しくは以下のページをご確認ください。

1on1ミーティングの基本

まとめ

経験学習サイクルについて、経験学習サイクルの流れやポイント、注意点などについて解説しました。

VUCAとも言われる変化の激しい現代、社員は常に新しいことを学び続ける必要があります。しかし、いつまでも座学での教育を続けるわけにはいきません。日頃の業務から教訓を得る経験学習サイクルは、そのような状況にぴったりの育成施策といえるでしょう。

ぜひこの記事の内容を参考に効果的な経験学習サイクルを回して、効果的な人材育成を進めていきましょう。