OJTとは?OFF-JTとの違いや具体的な進め方をわかりやすく解説

OJTは、実務を通じて行う新人教育のことです。ですが、

「OJTが放置されている」

「現場任せになっている」

「なかなか成果が出ない」

とお悩みの人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

今回は、OJTの効果的な方法やOJTを成功させるポイントについてご紹介します。

目次[非表示]

育成計画書テンプレート

数ヶ月~一年程度の育成計画を立てる際のテンプレートをご紹介します。

本テンプレートは主に新入社員の育成計画を想定したものとなっていますが、どの層を対象とした研修であっても同様のテンプレートが活用可能です。

以下のページからダウンロードすることが可能です。人材育成計画書を作成する際には、ぜひご活用ください。

▼二年以上などの中長期スパンで育成計画を立てたい場合については、以下で詳しく解説しています。

【テンプレートあり】人材育成計画の作り方や計画書の事例を紹介

そもそもOJTとは?

OJTとは、「On the Job Training」の略で、実際の仕事を通じて上司やトレーナーが指導し、知識・スキルを身につけさせる教育方法のことです。

実際の業務を通じて指導を受けることによって、座学のみの研修やマニュアルでは身につけづらかったり実践につなげにくい知識やスキルも短期間で学ぶことができます。

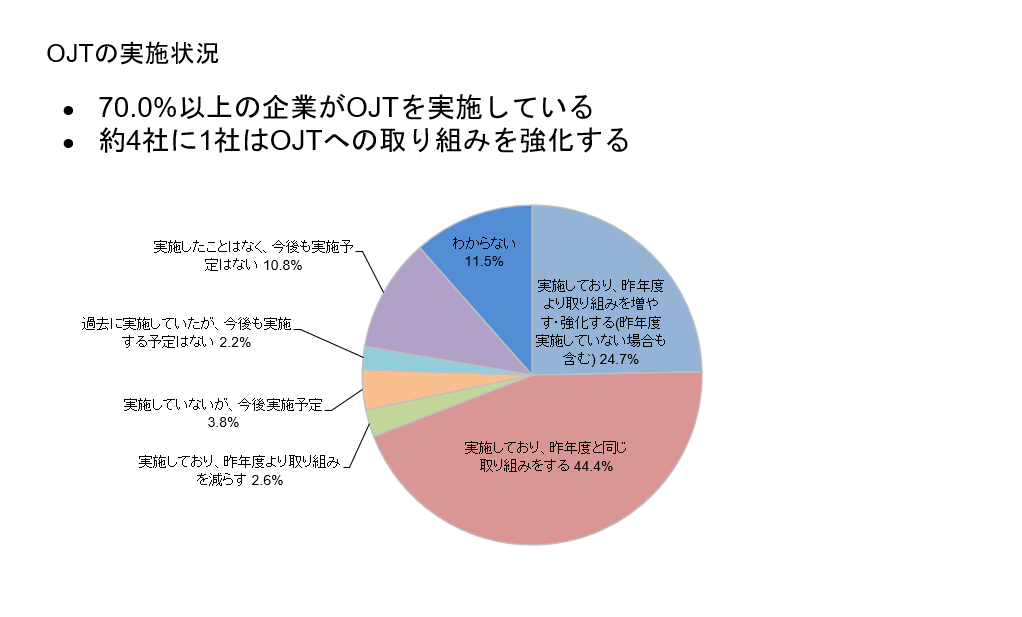

幅広い業種の企業を対象として実施したアルーの独自調査によると、計画的なOJTを実施している企業は70%で、7割の企業がOJTを取り入れています。

▼OJTの実施状況に関するアルーの調査レポートは以下からダウンロードいただけます。

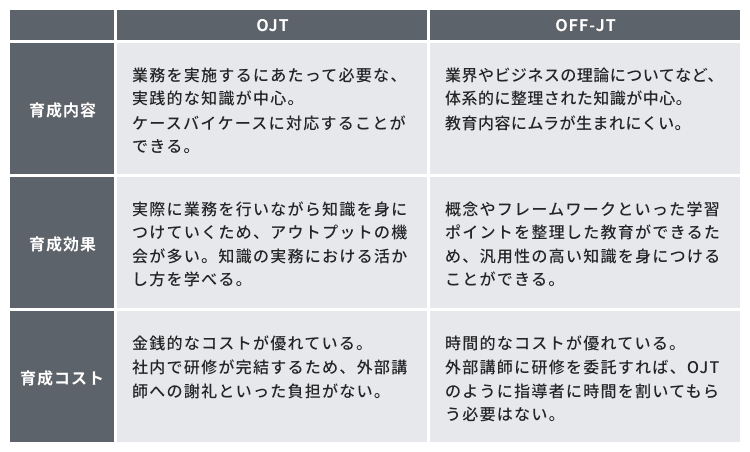

比較されやすい「OFF-JT」との違い

OJTと比較されるのが「OFF-JT」です。

OFF-JTとは、「OFF the Job Training」の略で、実践の場を離れて研修やeラーニングなどで行う教育方法のことです。

知識のインプットがメインのOFF-JTに比べ、OJTは知識のアウトプットがすぐできる点に違いがあります。

OFF-JTについては、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも併せてご確認ください。

『OJTとOFF-JTの違いは?それぞれのメリットや組み合わせ方を紹介』

メンター制度、エルダー制度、ブラザー制度との違い

OJTと似た言葉で、メンター制度やエルダー制度、ブラザー制度という教育方法もあります。

メンター制度は精神的な悩みやキャリア形成のサポートを行う制度で、もともとは中堅社員や管理職、幹部層を対象として、悩みを解決できる力量をもつ上級者がメンターとして携わるものをいいます。転じて、新入社員に対して、相手の相談に乗り、悩みを聴き、成長を支援する役割の先輩社員を充てる制度のことをいいます。

ブラザー制度(シスター制度)は、対象となる社員と年齢や勤務年数が近い先輩をブラザー・シスターとして、指導者とする制度です。

エルダー制度は対象となる社員の直属の上司ではなく、先輩にあたる社員を指導者として充てる制度です。

メンター制度やブラザー制度の場合は、業務以外のメンタル面でのケアが含まれているのが特徴で、エルダー制度は実務面の支援が中心となります。

メンターについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『メンターとは?役割やメンター制度のメリット、成功事例を徹底解説』

OJTの目的・効果

OJTを行うことの目的は、

業務効率の向上

- 不安解消

- 離職防止

などが挙げられます。

ここでは、具体的にどのような目的や効果があるのかを解説いたします。

業務効率の向上

人手不足が進んでいる現在、新入社員につきっきりで育成することは難しい企業も多いのではないでしょうか。

OJTは実際の業務を通して学んでもらう手法のため、業務効率を落とさずに教育をすることができます。

新入社員としても、わからないことをすぐ聞けるので、手を止めずに業務を進めることができ、業務効率を落としません。

不安解消

OJTで業務を教えることによって、研修やマニュアルでは分かりづらい部分をすぐに確認することができ、業務への不安を解消することができます。

教える側と教えてもらう側の双方がコミュニケーションを取りながら業務にあたるため、「わからないことを聞きづらい」「新入社員がどこでつまずいているかわからない」ということも起こりづらく、双方に良い影響があるでしょう。

離職防止

しっかりと計画がなされていて、OJTに対する準備ができている企業では、OJTが離職の防止にもつながります。

OJTを行う土台ができていれば、新入社員がほったらかしにされることなく、既存社員との信頼関係を構築することができます。また、社員の帰属意識も高まります。

新入社員と既存社員とで信頼関係を構築することで、新入社員が持つ悩みをすぐに相談したり解決することができ、早期離職を防止に繋がるでしょう。

新入社員の早期離職を防ぐコツについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『新入社員が早期退職する理由は?対策の方法6選と効果的な研修について』

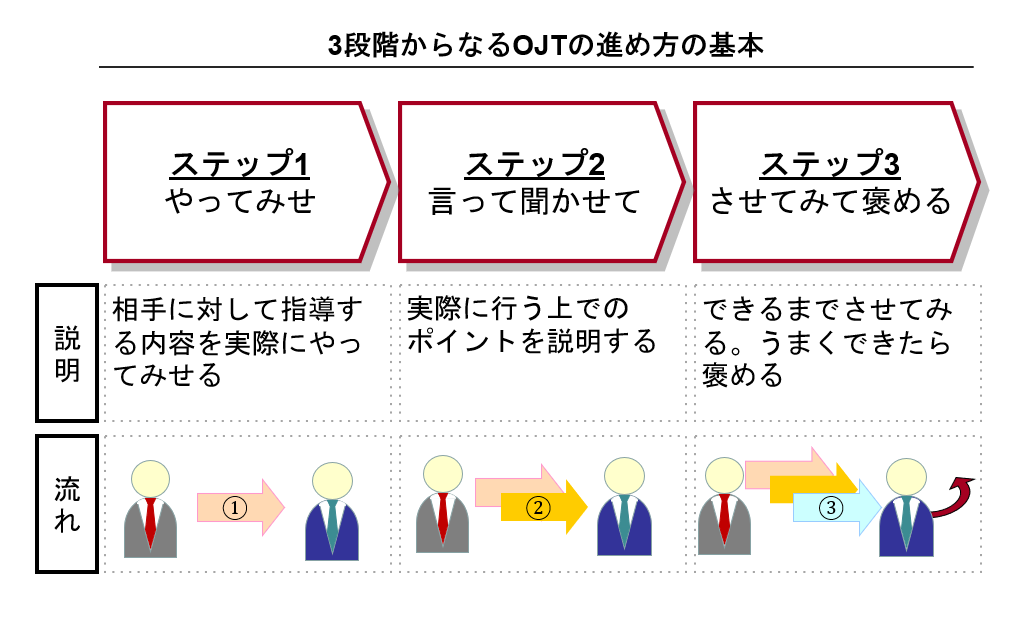

OJTの進め方の基本

大半の企業で導入されているOJTですが、OJTの進め方をOJTトレーナーに教えることができていない企業も多いのではないでしょうか

OJTは、3段階のフェーズで進めていくことが基本となります。

ここでは、OJTのフェーズについて紹介いたします。

STEP1:やってみせる

まず、相手に対して、指導する内容を実際にやってみせます。たとえば、新入社員が遅刻をしてしまった場合、どのような言葉で謝罪する必要があるのかを具体的に伝え、実演します。そうすることで、新入社員は目指すべき姿を具体的にイメージでき、実践に移すことができます。

STEP2:言って聞かせる

次に、実際に行う上でのポイントを丁寧に説明します。新入社員が遅刻をしてしまった場合であれば、「お詫びをする際には、次の3つのポイントを押さえることが大切です。1つ目は誠意をもって謝罪すること、2つ目は遅刻の理由を伝えること、3つ目は今後の対策を伝えることです。」というような形です。このような説明を付け加えることで、どのようなポイントを押さえて謝罪すればよいのかを理解できるため、遅刻以外の謝罪が必要な場面でもこのポイントを踏まえて応用できるようになります。

STEP3:させてみて褒める

最後に、新入社員ができるまでさせてみて、うまくできたら褒めましょう。実際にさせてみることで、説明したことができるかどうかをOJTトレーナー側も新入社員側も把握することができます。もしこの時点で説明したことができていなければ、前のステップに戻って指導し直しましょう。

また、させてみた後は褒めることも重要です。できたことを褒めることで、新入社員はその行動を今後も継続しようと考えてくれます。

監修者からひと言 |

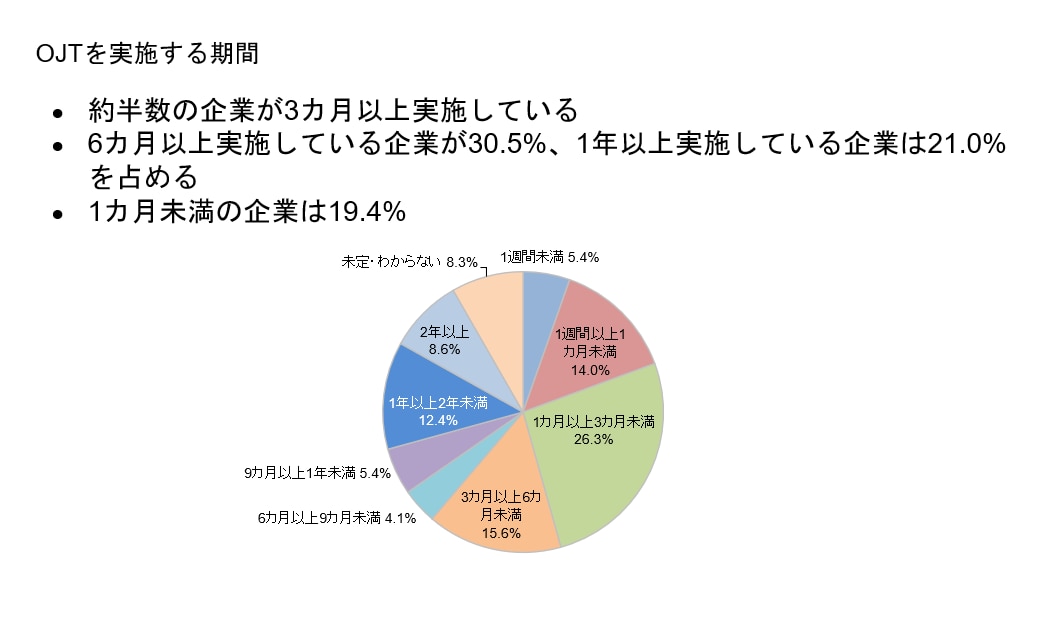

OJTの実施期間

OJTを実施する期間は、職種や業務内容によって変わりますが、3ヶ月~1年をおすすめします。

定型の作業手順があり、マニュアル通りに行っていく業務でも、技術を習熟させ、イレギュラーな場面でも対応できるように育成するためには最低でも3ヶ月は必要となるでしょう。

覚える業務の種類が多い場合や、1年を通して一通りの業務を経験してもらいたい場合、最低でも1年間はOJT期間を設けることをおすすめします。

幅広い業種の企業を対象として実施したアルーの独自調査でも、約半数の企業がOJTを3カ月以上実施しており、6カ月以上実施している企業は30.5%、1年以上実施している企業は21.0%に及ぶという結果が出ています。

▼OJTの実施状況に関するアルーの調査レポートは以下からダウンロードいただけます。

OJTのメリット

日本企業の約半数以上が用いているOJTには、さまざまなメリットがあります。

ここでは、企業・トレーナー・トレーニーの3者の視点からOJTのメリットをご紹介します。

企業・人事担当者のメリット

企業・人事担当者のメリットは、

- 低コストで教育ができる

- 効率的に教育ができる

- 社員の離職防止につながる

などが挙げられます。

企業・人事にとっては、教育のために特別な機会を創出しなくても、OJTによって教育ができるため、低コストであることがメリットとなります。

また、先述したように、業務効率を落とさずに教育ができること、コミュニケーションを活性化させることで社員の離職防止になることなどもメリットでしょう。

トレーナー(教える側)のメリット

OJTは、教えられる側だけでなく、教える側であるトレーナーにもメリットがあります。

トレーナーのメリットとしては、

- 業務の理解度を増すことができる

- 部署内でのコミュニケーションを活性化できる

- 人材育成の経験を積むことができ、視野やキャリアが拡がる

などが挙げられます。

部下や後輩を指導することによって、トレーナー自らも業務の理解度を深め、目的を再認識することができるでしょう。

また、双方がコミュニケーションを取りながら業務を進めていくことで、チーム内でのコミュニケーションを活性化させることができるでしょう。

さらに、人材育成の経験を積むことによって、新たな視点を発見できる、キャリアが拡がるということも、トレーナー側のメリットとして挙げられます。

トレーニー(受ける側)のメリット

OJTを受ける側である社員、トレーニーにもメリットは多いです。

- わからないことはすぐに聞ける環境にある

- 実践的な知識が身につけられる

- 既存社員と人間関係を築きやすくなる

などが挙げられます。

前述の通り、トレーニーは現場で学びながら効率良く仕事を覚えることができ、わからないことをすぐに聞くことができます。そのため、業務への不満やストレスをため込むことなく、業務を進められます。

また、現場でコミュニケーションを取ることとなるため、既存の社員と人間関係を構築しやすくなるのもメリットです。

OJTのデメリット

OJTにはメリットも多いですが、一方でデメリットもあります。

デメリットを理解したうえで、OJTをどう進めていくか企画していかなければ、正しく社員を育成することができませんので、必ず確認しておきましょう。

企業・人事担当者のデメリット

企業にとってのOJTのデメリットは、業務の全体像を把握しづらく、体系的な知識習得をさせづらい点にあります。

OJTは日々の業務を中心に教育を行うため、業務と関わりの少ない内容の理解がしにくい可能性があります。例えば、バリューチェーンやサプライチェーンの観点から、自身の業務の前後工程を理解するなど、広い視野で業務を捉えることが難しいかもしれません。また、一般的なビジネスマナーを身につけたり、マインドセットの醸成などはしづらいです。

解決策としては、OFF-JTを組み合わせて行うことが有効です。実務を離れての教育を受け、OJTでアウトプットすることで、体系的な知識を身につけ、実践することができるでしょう。

また、現場任せになってしまい、単なる放置になってしまうこともよくあるOJTの失敗例です。企業・人事担当としては、OJTを現場任せにするのではなく、必要なフォローを行い、企業全体で行うものという意識を持つことが大切です。

トレーナー(教える側)のデメリット

OJTトレーナーは通常の業務を行いながら、新人社員や後輩社員を指導していく必要があるため、負担が大きくなってしまうことがデメリットです。

トレーナー自身の通常業務が忙しいあまりに、OJTが後回しになってしまい、「自分でやった方が早いからと仕事を全てやってしまう」「雑務だけやってもらう」などの状況になってしまうと、新入社員は育ちません。また、放って置かれていると感じ、仕事に対するモチベーションも落ちてしまうでしょう。

トレーナーの業務状況をヒアリングし、トレーナーだけに負担がかからないように上司や人事部でフォローすることが大切です。

トレーニー(受講者)のデメリット

教えられる側であるトレーニーのデメリットは、OJTの質がトレーナーによって左右されやすい点です。

教えるのが苦手なトレーナーや業務が忙しく教育に十分な時間を割けないトレーナーからOJTを受けた場合、不満やストレスが溜まりやすくなってしまいます。

一定以上の質が担保されるよう、企業側はトレーナー向けの研修などを行い、質がバラバラにならないように注意しておくことが大切です。

人事側もトレーニーにヒアリングをするなどして、OJTで学んだ内容が身についているのか、トレーナーと信頼関係を築けているのかなどを把握しておくことも重要になるでしょう。

OJTが失敗する原因

OJTを実施すると、「新入社員の成長にバラつきが生まれてしまった」「OJTトレーナーがいっぱいいっぱいになってしまった」といった課題が発生することがよくあります。ここでは、OJTが失敗してしまう要因をご説明します。

体制や基準が明確にされていない

OJT制度の全体像やOJTトレーナーが行うべき指導の基準が明確になっていないと、OJTは失敗しがちです。OJT制度の全体像が定まっていないと、OJTにより新入社員にどのような成長をいつまでに遂げてほしいのかが分からないため、場当たり的な指導になりがちです。また、指導方法やフィードバックの基準があいまいな場合も、OJTトレーナーによって教育の質がまちまちになり、OJTが失敗する要因となりえます。

意義付けが薄い

OJTをなぜ行うのかという意義付けが薄いと、OJTは失敗しがちです。OJTは、学んだ知識を実践しながらフィードバックを受けられる貴重な機会です。新入社員にとっては実践的なスキルを身につける場となりますし、OJTトレーナーにとっては自分の知識の整理と指導力向上に役立ちます。また、OJTを実施することで新入社員の早期戦力化に繋がるため、組織全体にとっても大きなメリットがあります。新入社員とOJTトレーナー、さらには職場全体が、OJTは新入社員育成に有効であると認識することが重要です。

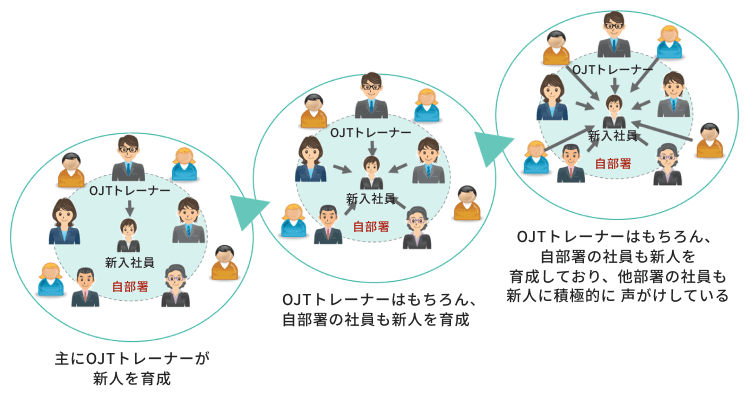

ごく少人数しかOJTに関わらない

職場のごく少人数しかOJTに関わらない場合も、OJTが失敗する可能性が高まります。OJTは新入社員とOJTトレーナーの1対1で行うものではなく、職場全体で行うものです。OJTトレーナーにすべてを任せきりにしてしまうと、OJTトレーナーの負荷が高まり、十分な指導ができなかったり、OJTトレーナーに多大なストレスがかかってしまったりする可能性があります。OJTトレーナー以外も新入社員に声を掛ける、OJTトレーナーが多忙な際のサブトレーナーを決めておくなど、職場全体でOJTを実施できる体制を作ることが重要です。

トレーナーのスキル不足

OJTトレーナーに新入社員育成に必要な心構えやスキルが備わっていない場合もOJTは失敗しがちです。OJTトレーナーの中には、誰かに指導すること自体が初めてだという人もいるでしょう。その場合、自身の考えや経験から独自の指導を行ってしまい、新入社員の成長を阻害する可能性があります。結果として、新入社員の成長にバラつきが生まれ、組織にとっても悪い影響を与えてしまいます。

OJTトレーナー研修などを実施し、指導にあたっての心構えや方法などを学んでもらうことが重要です。

▼アルーでは、OJTトレーナー向けの研修を提供しています。資料ダウンロードはこちら

監修者からひと言 |

意味のないOJTにしないためのポイント

OJTが形骸化してしまっていたり、目標が明確に決まっていないままとりあえずOJTを進めてしまったりする企業も多く、「OJTは意味がない」「OJTをしているのに新人が育たない」などの課題を抱えていることがあります。

また、OJTトレーナーが忙しかったり、教えることに慣れていない場合、トレーニーが放置されているということは、意外と少なくありません。

放置されていると感じることで、新入社員はモチベーションが落ち、退職に至ってしまう危険性もあります。

では、意味がないOJTにしないためのポイントはどのようなものなのでしょうか。以下で詳しく解説いたします。

育成計画を立て、仕組みづくりをする

OJT実施時は、育成計画を立てて進めていくことが大切です。

OJTの計画を立てていないと、単発で発生した業務を場当たり的に行うだけになってしまい、「なぜこの業務が必要なのか」「なぜ自分がこの業務をやっているのか」が分かりにくくなってしまいます。

OJTの目的や計画はトレーニーとトレーナー双方が理解していることが重要です。いつまでにどんなことができていればいいのか、OJTで学ぶべきことはどういったことなのかを理解した上で行うことによって、モチベーションの維持にもつながります。

▼人材の育成計画については、以下の記事でテンプレートとともに詳しく解説しています。

『【テンプレートあり】人材育成計画の作り方や計画書の事例を紹介』

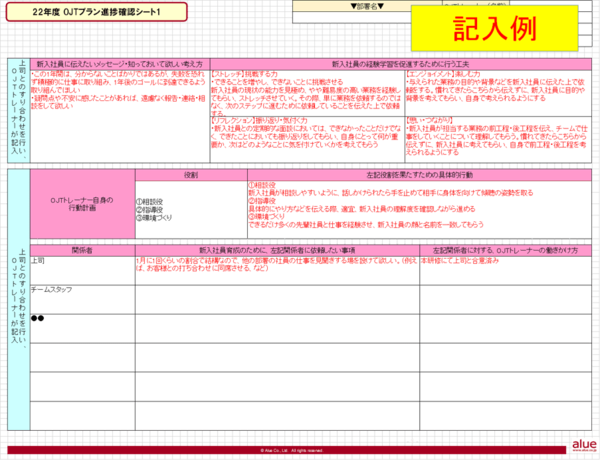

OJTシートを使用する

OJTの育成計画を双方で理解するために、OJTシートを活用することも効果的です。

OJTシートには、「新入社員に伝えたいこと・知っておいてほしいこと」や、「新入社員の学習を促進するために行う工夫」、「OJTトレーナー自体の役割」「具体的な行動」「トレーナーの上司に行ってほしい事項」などを記入します。

シートを用いて可視化することによって、適切な指導ができ、効率的にOJTを進めることができるでしょう。

▼OJTシートについては、以下の記事でテンプレートとともに詳しく解説しています。

『OJTシートとは|メリットや書き方のポイントを紹介』

現場で放置せず、社内全体で取り組む

OJTでありがちなのが、「これをやっておいて」「1時間したら声かけるね」など、やらせっぱなしになってしまい、放置されてしまうことです。

時間が経過しても声をかけて貰えなかったり、トレーナーが不在になってしまった場合、作業が中断してしまったり、待ち時間が発生したりしてしまいます。

この待ち時間が長いと、トレーニーは放置されていると感じてしまいます。

放置されないために「適切なフィードバックができているか」「トレーナーはトレーニーとコミュニケーションが取れているか」などを確認し、トレーナー以外の社員もフォローできるようにしておくことが重要です。

職場の心理的安全性を確保する

OJTを成功させるためには、職場の心理的安全性を確保することが重要です。心理的安全性が高いと、対人関係においてリスクある行動(無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動)を取っても、「この組織なら大丈夫だ」と信じることができます。新入社員が「こんなことを質問したら無能だと思われるかもしれない」「今、先輩に質問したら邪魔だと思われてしまうのではないか」といった不安を感じてしまうと、分からないことを質問できなかったり、率直な思いを口にできなかったりと、新入社員の成長に悪影響が出てしまいます。

職場の心理的安全性を確保し、新入社員が不安なく質問・相談ができる環境を整えることが重要です。

心理的安全性の作り方について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

『心理的安全性とは?作り方や高める方法、ぬるま湯組織との違いについて解説』

人材育成フレームワークを活用する

人材育成フレームワークを活用した指導を実施するのも、OJTを成功させるためにおすすめの方法です。フレームワークに則った一律の指導ができるため、OJTトレーナー間で教育の質に差が出ることを防げます。

例えば、以下のようなフレームワークを準備し、OJTトレーナーに指導の際に活用してもらうとよいでしょう。

- 報連相フォーマット

- SBAR・空雨傘

- ホンネとタテマエ

- 事実・解釈・価値観

▼人材育成フレームワークについては、下記記事で詳しく解説しています。

『人材育成に活用できるフレームワーク8選|活用のポイントや注意点を解説』

ITツールを活用する

リモートワークが普及している企業では、ITツールを活用したOJT指導を取り入れることもおすすめです。画面録画のできるツールを用いて操作説明の録画を撮影し教材に活用したり、ファイルへ複数名が同時に書き込みできるツールを使って一緒に業務を行うといったケースが考えられます。

対面でなくても分かりやすい指導をすることは可能なため、様々なツールを試して自社に合った物を取り入れるとよいでしょう。

トレーナーの育成をする

トレーナーによって教育の差が生まれてしまう場合には、トレーナーの育成を行うことも大切です。

自分が分かっていることや自分にとっては当たり前のことも、新入社員にとっては難しい場合があることや、トレーナーとして働くことのメリットなどを理解しておく必要があります。また、新入社員の指導を初めて経験するトレーナーの場合、教え方がわからない可能性もあります。効果的な業務指示の方法やモチベーションを落とさないためのコミュニケーションの方法なども学んでおく必要があるでしょう。

こうした知識は、研修やeラーニングなどで学び、すぐにOJTでアウトプットできるように計画に盛り込んでおきましょう。

アルーのOJTトレーナー研修については以下のページをご覧ください。

監修者からひと言 compathについてはこちら:compath(行動変容にこだわる職場学習支援システム) |

トレーナー育成のためのOJTトレーナー研修とは

OJTは、育成成果がOJTトレーナーによって大きく左右される教育方法です。

一定の質を保ち、新入社員のモチベーションを下げないOJTを行うためには、まずはOJTトレーナーを研修で育成する必要があるでしょう。

OJTトレーナー研修で行われる内容について、ご紹介します。

OJTの目的・意義を知る

まずは、OJTを行う目的や、OJTトレーナーとしての役割を果たすことによるメリットを伝えることが大切です。

具体的な新入社員のあるべき姿を明確にし、それに対してトレーナーは何をすればいいのかを行動ベースで確認しておくことで、教育方針を揃えることができます。

また、トレーナーだけではなく、トレーナーの上司や人事担当者もOJTの目的や意義を知り、どのように行動すればいいかを理解しておくことで、フォローもしやすくなるでしょう。

OJTの正しい取り組み方を学ぶ

OJTが正しく行われるように、どのように進めていけばいいのかの取り組み方をOJTトレーナーに学んでもらうことが大切です。

先述したように、OJTは「業務を介して実際にお手本を見せ、説明する」「業務をやらせてみる」「業務のフィードバックを行う」という一連の流れに沿って行うことが重要となります。

具体的にはどのように行動すればいいのか、その時の伝え方はどうすればいいのかなど、具体的な取り組み方も交えて学ぶといいでしょう。

アルーの「OJTトレーナー研修」

OJTトレーナーを対象として、後輩との関係性構築力や業務依頼の方法、指導方法をトレーニングする研修です。

アルーでは、約103社・約2.3万人の新入社員研修を実施しています。新入社員の強みや課題を捉えているため、OJTトレーナーに対しても近年の新入社員の傾向をおさえた指導方法をお伝え出来ます。

▼アルーのOJTトレーナー研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

OJTトレーナー研修事例

アルーでは、これまで多くのOJTトレーナー研修を実施してきました。3つの研修事例をご紹介します。

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 OJTトレーナー研修導入事例

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社様では、2014年度にはじめて新入社員OJT育成活動を導入されました。それまではOJTに近い形の人材育成活動や風土も特になかったため、上司と直属の部下との間に大きな年齢差があるなどの課題を抱えていました。そのような状況下で、新入社員にとっては「繰り返し聞きやすい」環境が仕事を覚える早道であると考え、会社の風土に合ったOJTとは何かについて試行錯誤しつつ、OJT育成活動の導入を進められました。会社としての前例がないなかでOJTの導入と整備を進め、若手を育てる風土造りにゼロから着手した取り組み事例です。

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社様の取り組みについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 OJTトレーナー研修 導入事例

▼大手企業向け人材育成・研修導入事例集ダウンロードはこちら

日揮ホールディングス株式会社 指導員研修導入事例

日揮ホールディングス株式会社様では、新入社員の指導を担当する指導員向けの研修を不定期で実施していたものの、指導員同士の意見交換と交流が中心であったことから、指導員の役割に求められるマインドセット・スキルセットにバラつきがあるという課題がありました。

そこで、指導員向けにカスタマイズした研修として、下記3つのポイントを押さえた研修を実施しました:

- 新入社員を育成する指導員としてのマインドや目的意識、動機付けの共通言語化

- 新入社員との関係構築力と指導力を底上げする指導員に求められるスキルの習得

- 時代の変化やZ世代の傾向を学び、新入社員に対する指導方法や価値観のアップデート

研修後、新入社員と毎日コミュニケーションを取っている指導員は8割以上を占めており、指導員の指導力の強化だけでなく、社員同士の関係性の強化も実現されました。指導員から新入社員に積極的に関わることによって、新入社員との関係構築を実現した指導員研修事例です。

日揮ホールディングス株式会社様の取り組みについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

日揮ホールディングス株式会社 導入事例 指導員から新入社員に関わることで、新入社員との関係構築を重視した指導員研修

▼大手企業向け人材育成・研修導入事例集ダウンロードはこちら

まとめ

OJTについてご紹介しました。OJTは半数以上の企業で導入されており、メリットも多い教育方法です。

ですが、教育方針や手法を現場任せにしてしまうと、「放置されてしまう」「意味が無いと思われてしまう」など、思ったような効果を得られません。

まずはOJTの育成計画を立て、OJTを行うためのトレーナー育成などの準備をしておくことが大切ですので、現場任せにするのではなく、企業全体で取り組むことが重要です。

アルーでは、OJTトレーナーを対象とした研修を行っております。現在OJTの実施にお悩みの方は是非お問い合わせください。

▼アルーのOJTトレーナー研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。