OJTとOFF-JTの違いは?反対の育成方法のそれぞれのメリットや組み合わせ方を紹介

OJTは、ほとんどすべての企業で実施されている研修手法です。OJTは実践的な知識を手早く身につけられる一方で、教育の質が指導担当に大きく依存してしまいます。OJTのデメリットを補う上で最近人気の高まりを見せているのが、実際の業務を離れて行うOFF-JTです。

この記事では、OJTとOFF-JTの違いや特徴、両者の組み合わせ方などについて解説します。

OJTとOff-JTについて理解を深めていただけるお役立ち資料をご用意しました▼

目次[非表示]

OJTとは

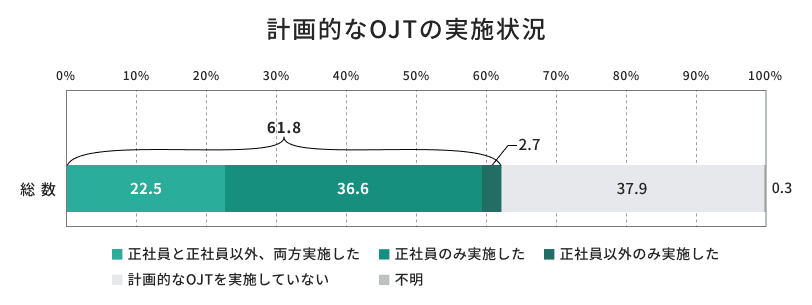

OJTとは、”On-the-Job Training”の略です。OFF-JTとは反対に、業務の中で必要な知識を身につけていく育成施策のことを指します。厚生労働省がまとめた能力開発基本調査によると、計画的なOJTを行っている企業は61.8%で、半数以上の企業がOJTを取り入れています。

OJTを実施する際は、経験豊富な上司や先輩が実際の業務を題材にしながら、若手社員や後輩へ必要な知識を伝えていきます。OJTを実施することで、若手社員は学んだ知識のアウトプットを繰り返しながら知識を定着させていくことができるのが大きな特徴です。

OFF-JTとは

OFF-JTとは、”Off-The-Job Training”の略語です。職場を一時的に離れて行う教育訓練の総称で、研修・セミナーの受講や通信教育、eラーニングなどを通じて業務に必要な知識を身につけることができます。外部から講師を招いた講演形式や、ロールプレイングなどを交えたグループワーク形式で行うことも多いです。

OFF-JTはOJTと並んでメジャーな育成手法の一つであり、OJTと上手く組み合わせることで最大限の効果を発揮すると言われています。最近はOFF-JTのニーズが高まっており、令和3年に厚生労働省が実施した調査によるとOFF-JTを実施した事業所の割合はおよそ70.4%にも及びます。

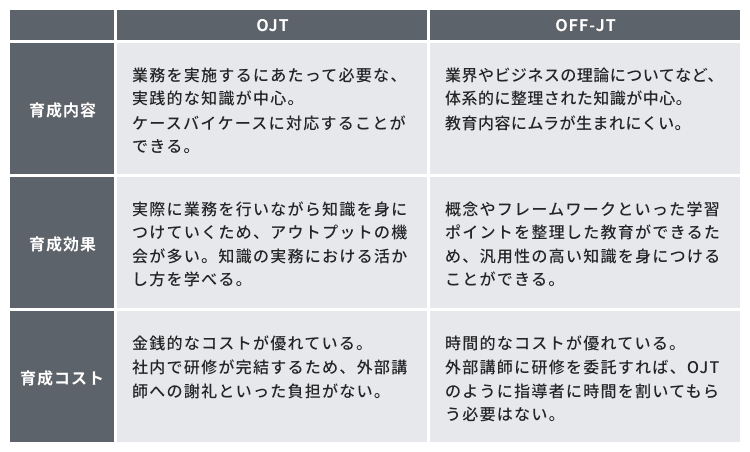

【表で解説】OJTとOFF-JTの違い

OJTとOFF-JTは育成内容や育成効果、育成コストにおいてそれぞれ違いが存在しています。両者の違いを表で整理すると、以下のようになります。

OJTは、業務を実施するにあたって必要な実践的な知識を学ぶのに適しており、対象者のスキルや業務内容に応じてケースバイケースに対応することができます。実際に業務を行いながら知識を身につけていくため、アウトプットの機会が多くなるのが特徴です。そのため、知識を実務へ活かすコツも同時に学ぶことができます。また、社内業務での学習が中心になるので、金銭的コストがなく、自社で育成を完結することができます。

OFF-JTは、業界やビジネスの理論についてなど、体系的に整理された知識を習得するのに適しています。対象者へ均一に学びを提供するので、学習内容に個人差が生まれにくいです。概念やフレームワークのような汎用性の高い知識を身につけるのに適していると言えるでしょう。多くの場合数日間で完了するため、時間コストの面で優れています。外部講師に研修を委託すれば、社内で指導に時間を割く必要がない点も特徴の一つです。

並んで用いられる自己啓発(SD)との違い

SDとは、”Self Development”の略で、自己啓発のことを示します。書籍を通じて学習したり、社内外のセミナーに参加したりするといった方法があり、実践形式は多岐にわたります。業務に関連する資格を取得する、語学のスキルを伸ばす、といった内容もSDの一環であり、最近では資格取得支援制度や通信教育の無償提供といった制度を用意している企業も少なくありません。

OFF-JTやOJTと異なるのは、SDの場合あくまでも企業は学ぶ場を提供するにとどまるという点です。SDの場合、実際に知識を身につけるかどうかは社員それぞれに委ねられており、企業はあくまでも学びの場を提供する、という役割にとどまります。

OJTのメリット

OJTを実施することには、以下のようなメリットがあります。

- 実践的な知識を身につけられる

- 指導者の指導スキルが向上する

一つずつ見てみましょう。

実践的な知識を身につけられる

座学やマニュアルだけではなかなか身につかないような実践的な知識を効率的に身につけてもらえる、という点はOJTのメリットの一つです。OJTを活用すると、先輩社員が長年の勤務で身につけた業務のコツなど、一方通行になりがちなOFF-JTでは伝えづらい知識を直接若手社員に身につけてもらうことができます。社員はその場で知識の実践を行うことができるため、身についた知識の定着も速いという点もあります。

指導者の指導スキルが向上する

また、OJTのメリットは研修を受ける側だけにとどまりません。指導者となる先輩社員も、OJTを通じて自身が持っている知識を改めて整理することができます。後輩社員とのコミュニケーションを行う機会が増えるため、縦のつながりが強化されるという点も大きなメリットです。

OJTのデメリット

OJTには、下記のデメリットが存在します。

- 指導の品質が担当者に依存する

- OJT担当者に負荷がかかる

一つずつ解説します。

指導の品質が担当者に依存する

OJTのデメリットとしては、指導担当によって育成の幅に差が生まれてしまうという点が挙げられます。OJTの指導担当となる先輩社員は、仮にプレイヤーとして優秀な社員だとしても、必ずしも高い指導力を身につけているとは限りません。OJTを実施する際は、OJTの担当となる社員を対象に予め指導方法を教育するなど、教育の質にムラが生まれてしまわないような対策を行う必要があります。

OJT担当者に負荷がかかる

指導担当に負担がかかってしまうというデメリットもあります。教育を実施する中堅社員やベテラン社員は社内の中心的な業務を担っていることも少なくありません。繁忙期にOJTを実施することが難しいなどのケースもあるかもしれません。

OFF-JTのメリット

OFF-JTのメリットとして、下記が挙げられます。

- 業務に必要な知識の土台を作れる

- 教育の質を均一化させやすい

一つずつ解説します。

業務に必要な知識の土台を作れる

OFF-JTのメリットとして、業務に必要な知識の土台を作ることができるという点が挙げられます。業界やビジネスの型、ビジネスマナーといった内容をまとめて学習することで、体系的な知識を身につけることができるのが特徴です。

教育の質を均一化させやすい

教育の質を均一化させやすいという点もOFF-JTを実施するメリットの一つです。後述するように、OJTは教育担当者によって教育の質にムラが生まれてしまいやすいです。一方でOFF-JTの場合は数十人の社員にまとめて知識を提供できるため、研修担当者によって内容に差が生まれる、といったことが起こりにくくなっています。

OFF-JTのデメリット

OFF-JTは理論的な内容や、ビジネスマナーといった「型」をインプットすることに向いているトレーニング形態です。数多くのメリットがあるOFF-JTですが、下記のようなデメリットも存在します。

- 実践的な知識が身につくとは限らない

- ケースバイケースで対応することが難しい

一つずつ解説します。

実践的な知識が身につくとは限らない

実践的な知識が身につくとは限らないという点は、OFF-JTの大きいメリットの一つです。実務を通じて必要な知識を学習するOJTとは異なり、OFF-JTでは主に知識のインプットを集中的に行います。実務へつながる研修を実施するには、学んだ知識をアウトプットしたり応用したりすることが必要です。

ケースバイケースで対応することが難しい

ケースバイケースで対応することが難しいという点もOFF-JTのデメリットです。例えば社内に存在する慣例や、細かな業務のコツといった知識はOFF-JTで伝えるのは難しいでしょう。知識を体系化しにくい事柄については、別途OJTと組み合わせてトレーニングする必要があります。

OJTとOFF-JTはどう組み合わせる?

ここまで見てきたように、OFF-JTとOJTには教育内容や教育コストといった面でいくつかの違いがあります。それぞれの研修手法には特徴があるため、どちらかが優れている、というわけではありません。両者を目的別に使い分けるとともに、有機的に組み合わせることによって最大限の効果を引き出すことができます。OJTとOFF-JTの組み合わせ方について見ていきましょう。

OFF-JTで知識の土台を作る

いくら指導担当の先輩社員がいるからといって、いきなり新入社員に業務を任せると「何から手をつければよいのか分からない」といった状態を招いてしまいかねません。OFF-JTとOJTを組み合わせる際は、まず始めにOFF-JTを利用して基本的な知識を身につけてもらいましょう。

例えば、OFF-JTで顧客へ送るビジネスメールの作成方法やマナーを学んだ後、OJTで新入社員が作ったメールの文章をOJTトレーナーがフィードバックする、というような形で、OJTの知識の土台をOFF-JTで作ります。OFF-JTで基本的な知識を一通りおさらいすることで、OJTで実践的な業務をこなしてもらう前の足がかりとすることができます。

OFF-JTで交流することでオンボーディングにもつながる

OJTは単発的に実施すればよいというわけではなく、数週間から数ヶ月、長いときには年単位で実施する必要がある継続的な施策です。OJTを実施したもののマンネリ化してしまい、途中からほとんど効果が上がらなくなってしまったという声もよく聞きます。スムーズに組織へ馴染むオンボーディングを実現するためにも、OJTの合間にOFF-JTによる交流を挟むことが大切です。

例えば、OJTの途中に学んだ知識をもとにしたロールプレイング大会を実施した、という事例があります。OJTで学んだ事例の共有やロールプレイングといった施策を組み入れることで、社員間の交流につながる効果があります。

OJTで知識をアウトプットする

OFF-JTで必要な知識を身につけてもらったあとは、OJTで学んだ知識をアウトプットしてもらいましょう。OFF-JTで一度身につけた知識を実践するため、いきなりOJTに取り掛かるよりも早く実践できるようになることが期待できます。OFF-JTで身につけた知識が薄れてしまわないうちにアウトプットの機会を提供することが重要です。

インプットした知識をトレースしながら業務に取り組むことで、学んだ知識の定着を図ることができます。新入社員の自立を促すためにもまずは一人でやってもらい、そのあとにフィードバックを行うようにしましょう。

OFF-JTで次のステップの知識を得る

OJTで知識のアウトプットを行ったあとには、節目となるタイミングでOFF-JTを再度実施することがおすすめです。ここで実施するOFF-JTでは、まずOJTで実践した内容の振り返りを行います。業務の実践中にどのような問題が発生し、どのように対処したのかといった事例の共有や、指導担当からのフィードバックなどが主な内容です。

さらに、OJTで実践したスキルよりも一段上の内容をOFF-JTで身につけておくとよいでしょう。今後必要となる知識をあらかじめインプットしておくことで、社員に即戦力として活躍してもらうための知識の土台を作ることができます。

監修者からひと言 |

OJTとOff-JTについて理解を深めていただけるお役立ち資料をご用意しました▼

OFF-JT・OJTともにアルー株式会社にお任せください

アルー株式会社は、「育成の成果にこだわる」をコンセプトにした研修を実施している、人材育成の専門企業です。これからの時代を生き抜く人材の育成に力を入れており、数多くのOFF-JTやOJTの支援実績があります。

グローバルな人材の育成を始め、新入社員向けのOFF-JTからベテラン社員向けのOFF-JTまで、幅広く対応させていただきます。

また、eラーニングを活用した研修に使える学習管理システム(LMS)の「etudes」もご用意しております。

また、OJTトレーナーに対する研修については、以下のページや事例も参考にしてください。

▼中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京様で実施したOJT支援

【事例】OJTトレーナー年間プログラム 最終報告会を終えて(中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社)

▼OJTトレーナー研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

OFF-JTによる社員研修の実施をご検討の際は、ぜひアルー株式会社へお任せください。

OJT・OFF-JTのよくある質問

OJTとOFF-JTの違いや、これらの組み合わせ方について見てきました。両者には互いに異なる特徴があるため、教育したい内容に応じて柔軟に組み合わせたトレーニングを実施することが重要です。この記事の最後に、OJTとOFF-JTに関するよくある質問をまとめて紹介します。OJTとOFF-JTという枠組みの違いや、それぞれの最適な割合について、より深く理解しましょう。

OFF-JTを実施している企業は多いですか?

厚生労働省が令和3年に実施した調査によると、OFF-JTを実施していると回答した事業所の割合は70.4%となっています。内訳としては「正社員のみ実施した」と回答した企業が最も多く40.6%となっており、次いで「正社員と正社員以外、両方実施した」と回答した企業が28.6%です。

実際に7割近い企業がOFF-JTを実施していることからもわかるように、近年OFF-JTの人気は高まりを見せています。特に新入社員に対してOFF-JTを実施した企業は57.2%と多くなっており、若手の社員をターゲットとしたOFF-JTがメジャーとなっています。

参考:厚生労働省 令和3年度「能力開発基本調査」

OJT・OFF-JTで使える助成金はありますか?

OJTやOFF-JTといった人材育成の施策を実施する際には、厚生労働省が用意している「人材開発支援助成金」を利用することができます。この助成金は、企業に人材育成へ力を入れてもらうことを主な目的として設置された助成金で、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に受給することが可能です。

助成される内容としては、研修にかかった経費や賃金の一部となっています。令和4年の9月から制度の見直しが行われ、より広い事業所が人材開発支援助成金を利用できるようになりました。

参考:人材開発支援助成金を利用しやすくするため 令和4年9月1日から制度の見直しを行いました

▼研修で使える助成金については、以下の記事で詳しく解説しています。

『【2024年最新】研修に使える助成金一覧|申請方法や注意点を解説』

まとめ

OJTとOFF-JTによる研修実施の方法や、それぞれの特徴についてまとめました。両者にはそれぞれ得手不得手があるため、教育したい内容に合わせて柔軟に使い分けるとともに、上手く2つを組み合わせることが重要です。特にOJTは社員育成の要として多くの企業で用いられている研修方法ですが、時にはマンネリ化してしまう可能性もあり、OJTだけでは効率的ではないこともよくあります。

OJTが持つデメリットを上手くOFF-JTで補ってあげることで、最大限に効果を発揮するトレーニングを実施することが可能です。ぜひこの記事の内容を参考に、効果を発揮するトレーニングを実施し、新人の戦力化を促進していきましょう。