階層別研修の体系図作成方法【コンピテンシー図例】

階層別研修の全体像を把握したり、研修目的を明確化するには体系図を作成するのが最もいい方法です。今回は、コンピテンシー(社員が職務や役職において優秀な成果を発揮する行動特性)を用いた、階層別研修の体系図作成の方法やポイントをご紹介します。今回は、コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図作成の方法をご紹介します。

目次[非表示]

階層別研修とは

階層別研修とは、社員を役職でグループ分けして、その階層ごとに研修を行うことです。階層別研修は、階層ごとの目標や必要スキル、持っておくべき価値観や考え方を体系図として整理しておくことによって、研修の企画・計画がしやすくなります。

階層別研修について詳しくは以下の記事をご覧ください。

『階層別研修の目的や内容、体系図の作り方やおすすめカリキュラム例をご紹介』

研修体系図とは

研修体系図とは、求める人材育成像を、知識・スキルや価値観や特性からお手本となる「コンピテンシーモデル」を構築し、そこから逆算して「どの階層にどのような教育が必要であるか」を体系的に明示した以下のような図です。

研修体系図は、スキルや知識のみならず、目に見える要素(知識・スキル等)と、目に見えない要素(価値観・特性等)の両面を取り扱うことが有効です。

そうすることで、包括的に教育を行うことができ、社員の成長・企業の発展につなげることができるでしょう。

階層別研修の体系図を作成する意義・メリット

階層別研修の体系図の意義としては、研修目標を明確に設定できる、研修全体像の把握に繋がるといった点が挙げられます。それにより、効率的な研修運営や社員のキャリアパスの明確化も叶うでしょう。

階層別研修の体系図を作成する意義やメリットについて解説します。

明確な研修目標の設定

階層別研修の体系図を作成すれば、各研修に明確な目標を持たせることができます。たとえば、リーダーシップ研修を各階層に実施する場合には、「管理職は変革型のリーダーシップを身につける」、「管理職手前層は率先型のリーダーシップを身につける」といった形で、その階層に合った目標を設定できます。

研修体系図としてこれらを明記しておけば、同じ「リーダーシップ研修」でも何を目的にしているのかが明確になります。研修企画の際にゴール設定がぶれづらくなりますし、受講者も研修の目標を理解し主体的に学んでくれるでしょう。

研修全体像の把握

階層別研修の体系図があることで、人事部や受講者が研修の全体像を把握しやすくなります。階層はどのように区分されているのか、各階層に求められるスキルや知識は何なのかが一目でわかるためです。

また、全体像が明らかになることで、学ぶべきスキル・知識の抜け漏れにも気づきやすくなるでしょう。

各研修の連携と整合性の確保

階層別研修の体系図があることで、各研修同士の連携ができます。

一つ前の階層で何を学んできているのかが明確になるので、それらの研修を受講済みのものとして、効率の良い研修プログラムを実施できます。「研修によって言っていることが違う」といった事態も防げます。

同じ内容の研修を一年目にも三年目にも実施してしまう、といった無駄も省けるでしょう。

効率的な研修運営

階層別研修の体系図を作ることで、効率的な研修運営に繋がります。単発で研修を行っていると、対象の受講者が今まで学んできた内容を把握しづらいため、研修企画に多大な時間がかかります。一からスキルの習得状況を把握し、研修内容を企画しなければなりません。

研修体系図があれば、既に学んでいる内容・これから学ぶべき内容を階層別に明らかにできるため、研修企画がスムーズに進みます。

社員のキャリアパスの明確化

階層別研修の体系図を作ると、社員のキャリアパスの明確化にも繋がります。体系図によって、社員は自分が今どこの階層に属しているのか、これから求められるスキルやマインドは何か、という点を明確にできます。たとえば管理職になりたいと考えている社員であれば、管理職に実施される研修内容を見て、どんなスキル・マインドがあれば管理職になれるのかを把握できるでしょう。

「どうすれば昇進できるか分からない」「会社が社員に求めるスキル・マインドがわからない」といった不満の解消にも繋がります。

評価とフィードバックの基準設定

階層別研修の体系図を作成することにより、人事評価の基準を明確にすることもできます。

特定の階層に求めるスキルやマインドが明確になるため、管理職が部下を評価するための基準ができるのです。

管理職による評価のブレが少なくなるため、評価の公平性が上がるでしょう。会社が求める人材が評価されやすくなるため、次世代リーダーや管理職も育ちやすいというメリットがあります。

監修者からひとこと |

階層別研修の体系図例

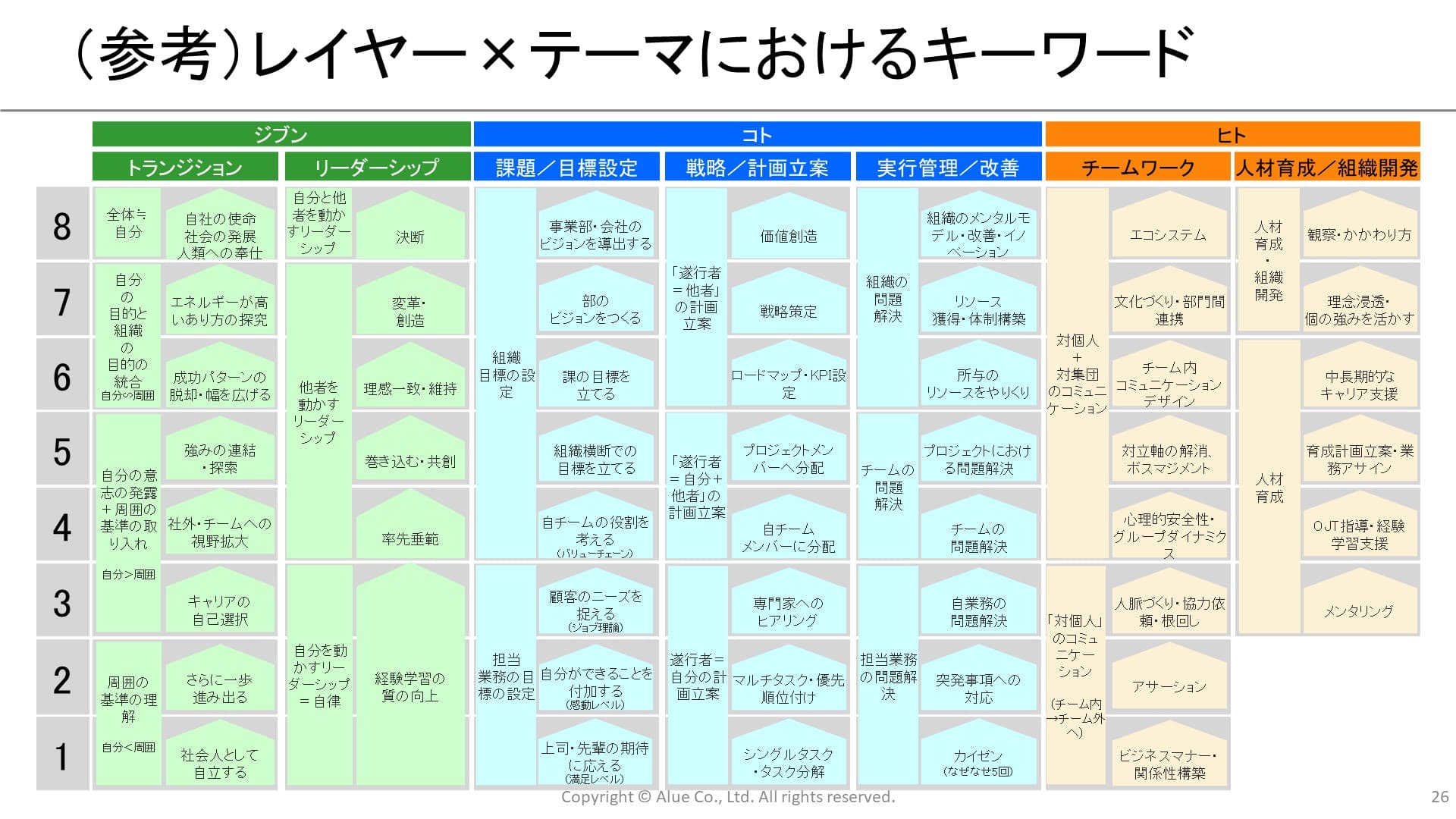

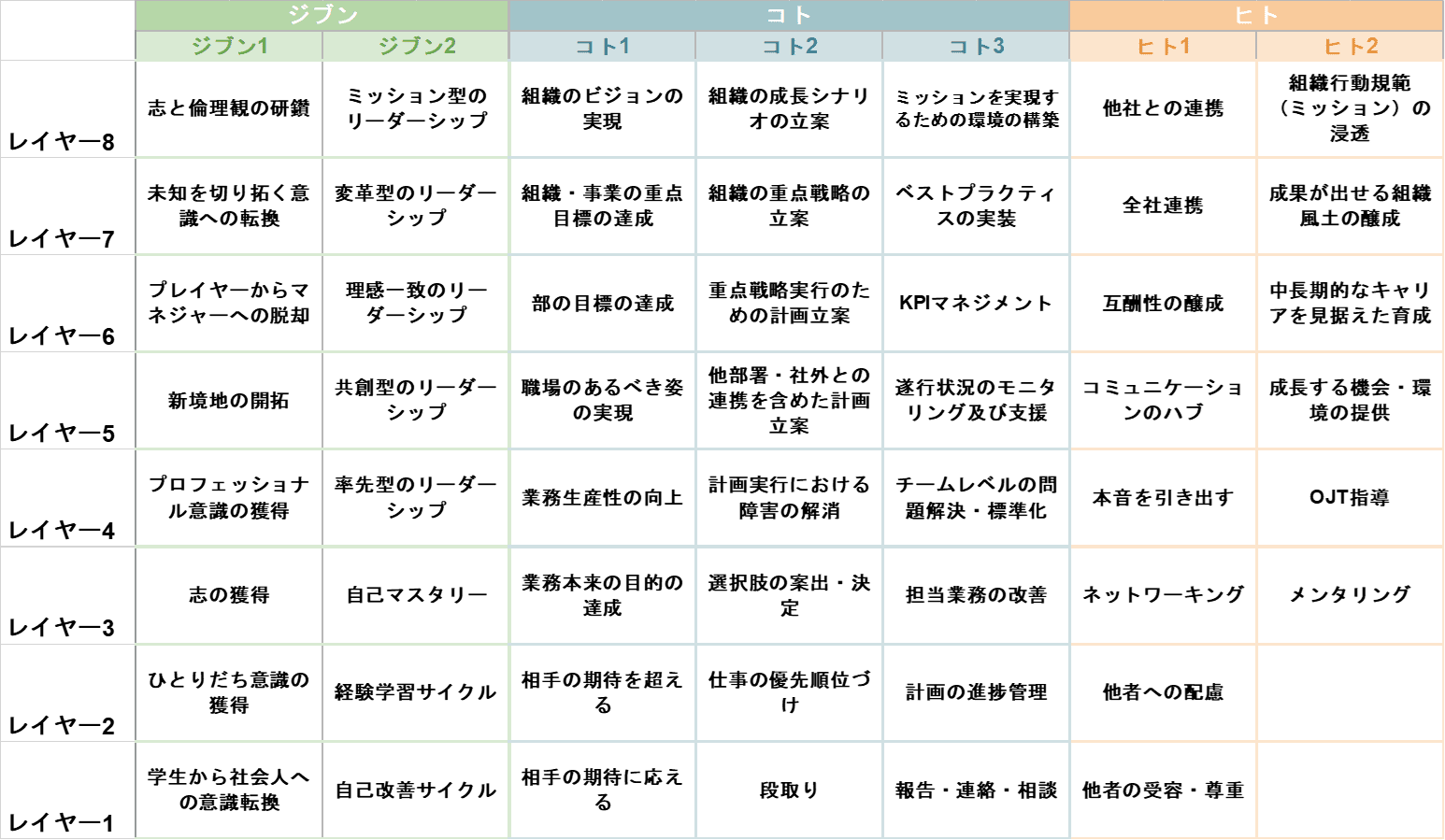

階層別研修の体系図の例として、アルーがお客さまに研修を提供する際に活用している「アルーコンピテンシーマップ」をご紹介します。

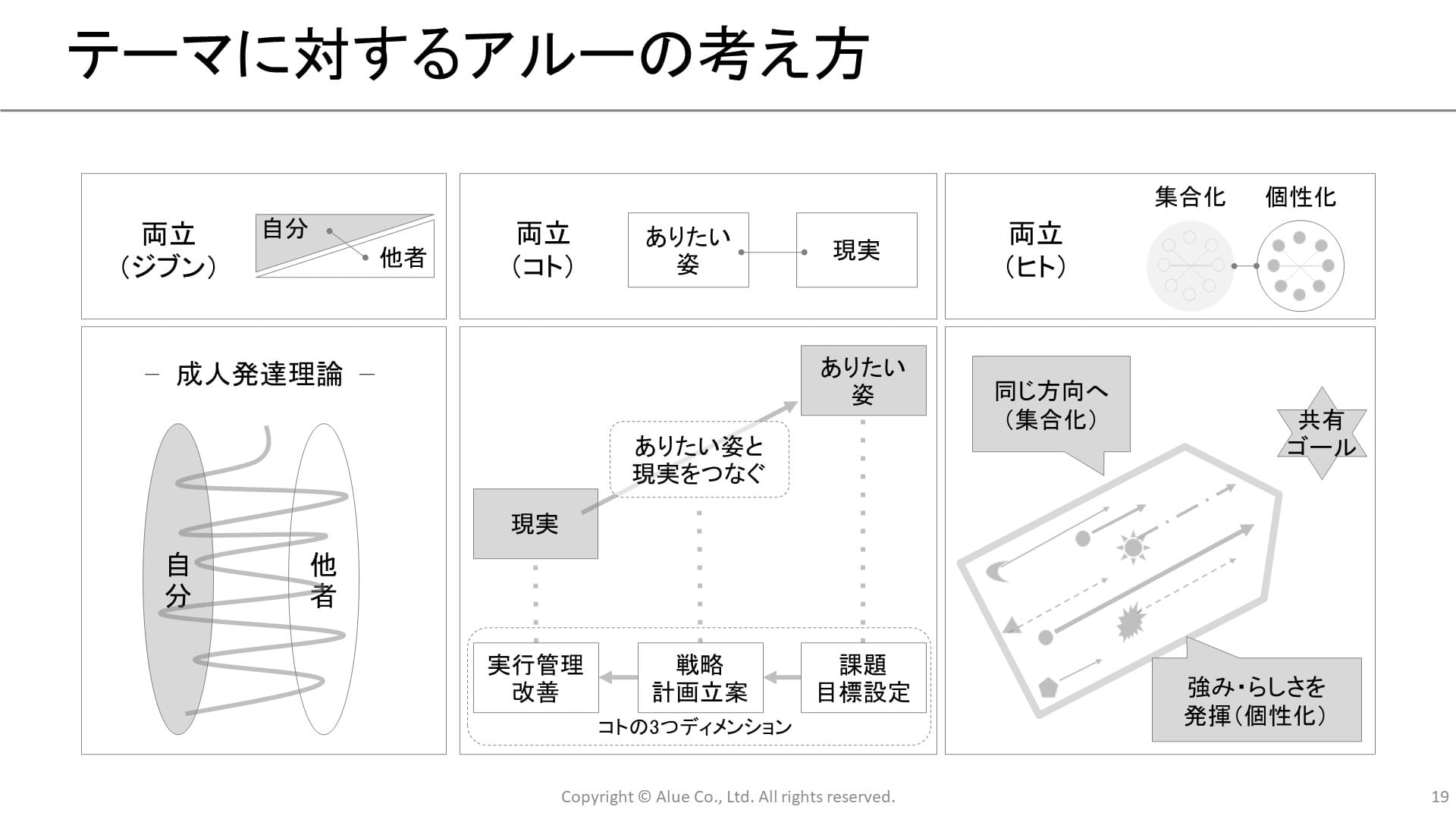

アルーコンピテンシーマップは、横軸のテーマを「ジブン」「コト」「ヒト」の3つの領域に分けて体系図としています。

リーダーシップや社会との調和に向けて変容していく精神的成長を「ジブン」、あらゆる事象の本質を理解して判断するためのコンセプチュアルスキル(概念化力)を「コト」、チームワークや人材育成に関するヒューマンスキルを「ヒト」と定義し、包括的に支援することを目指しています。

コンセプチュアルスキルとヒューマンスキルの定義について詳しくは以下のページをご覧ください。

『コンセプチュアルスキルとは?高め方や具体例を一覧でわかりやすく解説』

『【研修事例】ヒューマンスキルとは?8つの要素一覧と高める方法』

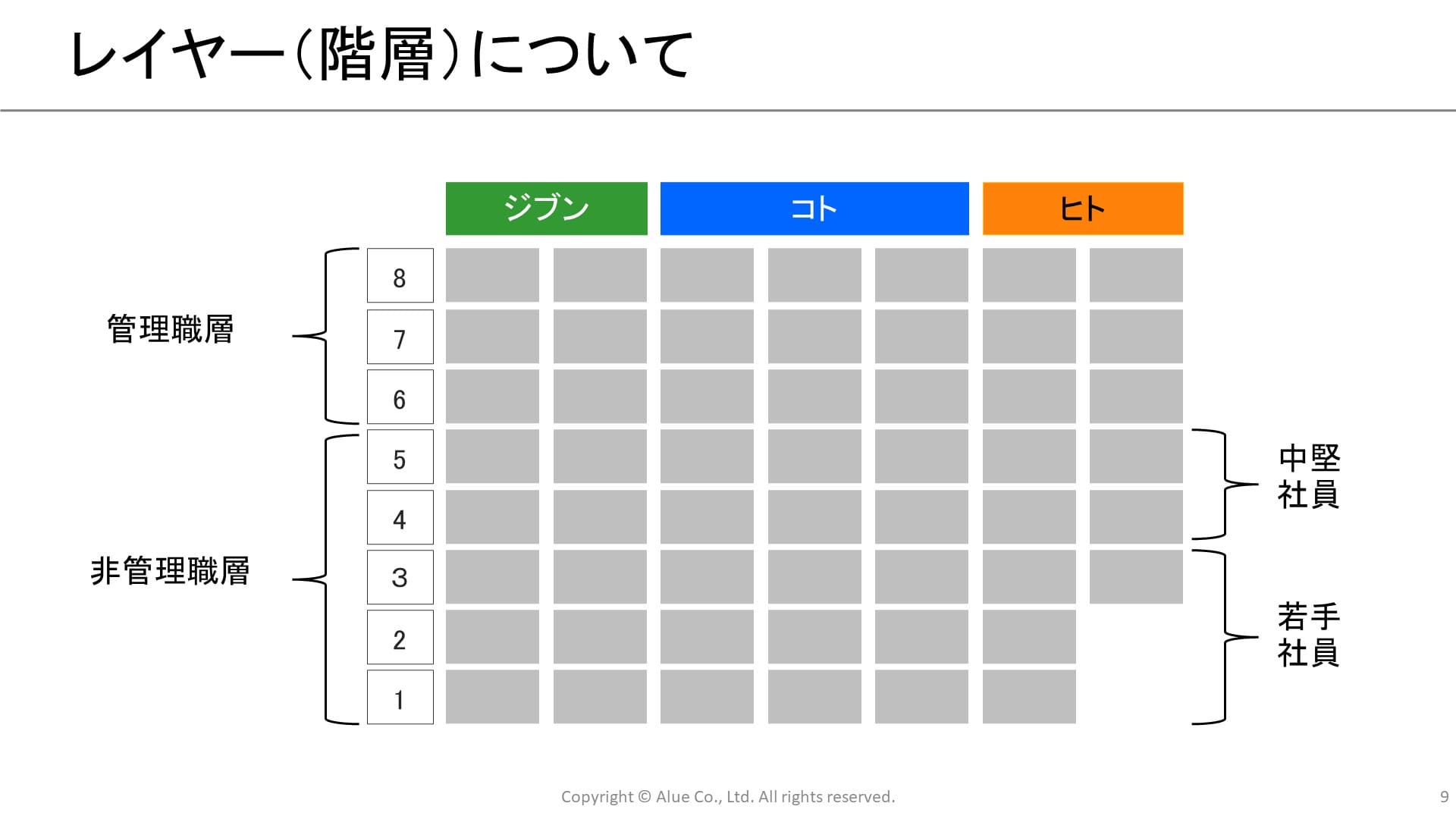

縦軸は階層別となっており、1が新入社員として数字が大きくなるにつれてリーダーや責任者になっていくというようになっています。

アルーがお客さまに研修をご提案する際は、アルーコンピテンシーマップを基に階層別あるべき姿を設定し、どのようなスキル・マインドが必要かを検討しています。

目標が明確になり、次のステップに進むために必要な力も一目瞭然となります。

自社で階層別研修を企画する際にも、このような体系図があると研修の目標を設定しやすくなります。

階層別研修の体系図の作り方

階層別研修の体系図を作るまでには、4つのステップがあります。

- 縦軸・横軸を定義する

- 社員の役割・求められる能力を明確にする

- 現場へのヒアリングで研修のニーズを調査する

- 研修内容を絞り込む

以下で詳しく解説いたします。

縦軸・横軸を定義する

まず一つ目に、縦軸と横軸を定義します。

先ほどのアルーコンピテンシーマップを例に出して解説すると、縦軸は1~8のレイヤーになりますが、これは自社の役職や等級を使っても良いでしょう。

縦軸の例は以下の図のようになります。

等級や役職にはっきりとした区別がない場合には、一度細分化した役職・等級を並べたうえで、教育内容が重なるものは統合していくようにすると、見やすい体系図を作ることができます。

縦軸は、教育の基本となる分類に分けて作成します。先ほどのアルーコンピテンシーマップを例とすると、「ジブン」「コト」「ヒト」で分けて定義しています。

全体的な教育体系を確認したい場合には、「必須研修」「選択型研修」「OJT」など、教育の方法で分ける方法もあります。その中でも階層別研修・職種別研修、全社共通研修など、更に分類し、いつ誰にどのような研修をするか体系的に整理するのも良いでしょう。

今回のように階層別研修を体系図とする場合には、より細分化して「目に見える要素(知識・スキル等)」と「目に見えない要素(価値観・特性等)」を両立できるような体系図を作成することをおすすめします。

社員の役割・求められる能力を明確にする

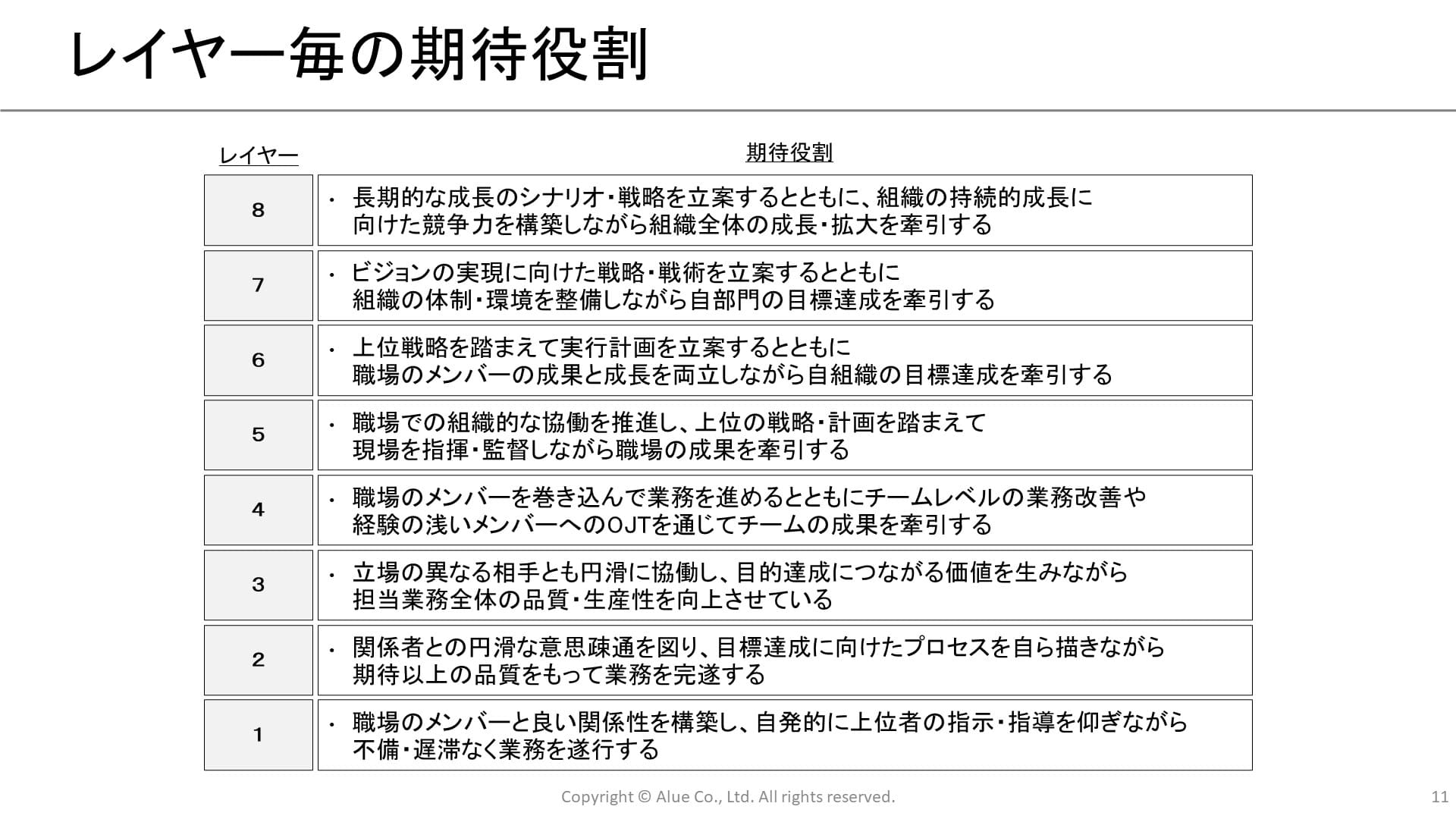

次に役職・等級・レイヤーなどごとに社員に求められる役割と能力を明確にしていきます。

アルーコンピテンシーマップを例に出すと、1~8のレイヤーごとの期待役割を決めていきます。レイヤーごとの期待役割の例は以下のようなものです。

こちらの期待役割は、人事評価を行う際の基準などを利用して作成が可能です。もしそのような定義がない場合には、別途で考えておく必要があるでしょう。研修内容を体系的に整理するためには重要なものですので、必ず作成しておくようにしましょう。

現場へのヒアリングで研修のニーズを調査する

前述したステップで条件を定義することができたら、現場へのヒアリングを行いましょう。

人事側が必要であると考えている研修も、現場からするとそこまで必要でないものや、もっとこの内容を研修で知りたい、というような要望が出てくるはずです。

人事側が「このような内容の研修を行うべきと思っていますが、どうでしょうか?」など、具体的な案を出してヒアリングをしてみましょう。

「これは現場では役に立たないかもしれない」「これよりももっとこういった研修の方がうれしい」など、さまざまな声を引き出し、それを考慮して体系図を作成することができれば、現場も研修の組み立てに納得がいき、より効率的な教育を行うことができるでしょう。

研修内容を絞り込む

最終ステップは、研修内容を絞り込むことです。

研修内容を絞り込む為には、経営理念や経営戦略と一貫性を持たせる、キャリアパスにあわせた研修体系を作成する、社内リソースとの整合性をあわせるなどといったことが必要になるでしょう。

例えば、社員の多様性を重視していく方針であるのにも関わらず、画一的なマネジメント方法を研修で行ったり、昇進を望まない社員に対してマネジメント研修を行ってもらうなどでは、受講のモチベーションの低下に繋がってしまいます。

このようなケースでは、研修を選択して選べるようにする、一定の基準のもとで社員を選抜し、研修を受講してもらう選抜研修を行うなどの対策が必要になるでしょう。

研修内容を絞り込み、自社にあった研修を選んでいくことによって、コスト削減につながるだけでなく、社員の教育を効率的に進めることができます。

監修者からひとこと ケース①:副部長など、部長の一部の役割を担うが、全ての役割は担わない階層が存在する場合。 後者のケース(②)の場合は、階層別研修の体系図とは別に、公募型研修や選抜研修など、別の体系図を用意することをお勧めします。 |

階層別研修の体系図作成のポイント

階層別研修の体系図の作り方についてステップごとにご紹介しました。

ここでは、体系図を作成する際に注意しておきたいポイントについて解説いたします。

自社のコンピテンシーを作成する

コンピテンシーとは、職務や役職において優秀な成果を発揮する行動特性のことです。

高いパフォーマンスを発揮している社員に対して、思考や行動を調査・分析することによって、能力・スキル・行動、意欲・価値観など、パフォーマンスに関連する一連の要素を明確にすることができます。

自社のコンピテンシーを作成することによって、採用面接の場面では採用候補者が入社後に活躍する可能性があるかどうかを見極めることができ、人事評価の場面では成績が振るわない場合に具体的な改善点をフィードバックすることができるなど、さまざまな効果が期待できます。

研修の体系図を作成する際にも、自社のコンピテンシーを作成し、それを基に必要となるスキルや考え方を鍛えることができる研修を取り入れられるようにしましょう。

そうすることによって、優秀な成果を発揮できるようになるまでの社員の教育目標を包括的に理解することができます。

目に見える要素と目に見えない要素の両面へのアプローチを含める

上記でコンピテンシーを作成し、研修の体系図を制作すると良いことを紹介いたしました。コンピテンシーはさまざまな要素が含まれる複雑なもので、目に見えるスキルではなく、目には見えにくい特性や価値観といったものも存在します。

また、以下で解説する「成人発達理論」においても、精神的な成長は社員はもちろん、企業の成長にも大きく関わってきます。

そのため、目に見えるスキルや知識だけを体系図に組み込むのではなく、目に見える要素と目に見えない要素の両面へアプローチすることが大切です。

監修者からひとこと |

アルーの提供する階層別研修の体系図

アルーでは、階層別研修の体系図を制作し、これを活用した階層別教育をご提供しています。

ここでは、アルーの提供する階層別研修の体系図の特徴やポイントについてご紹介します。

精神的成長を大切にしている

アルーでは、カッツモデルに基づく能力的成長に加えて、人としての器を拡げていく精神的成長も大切にしています。

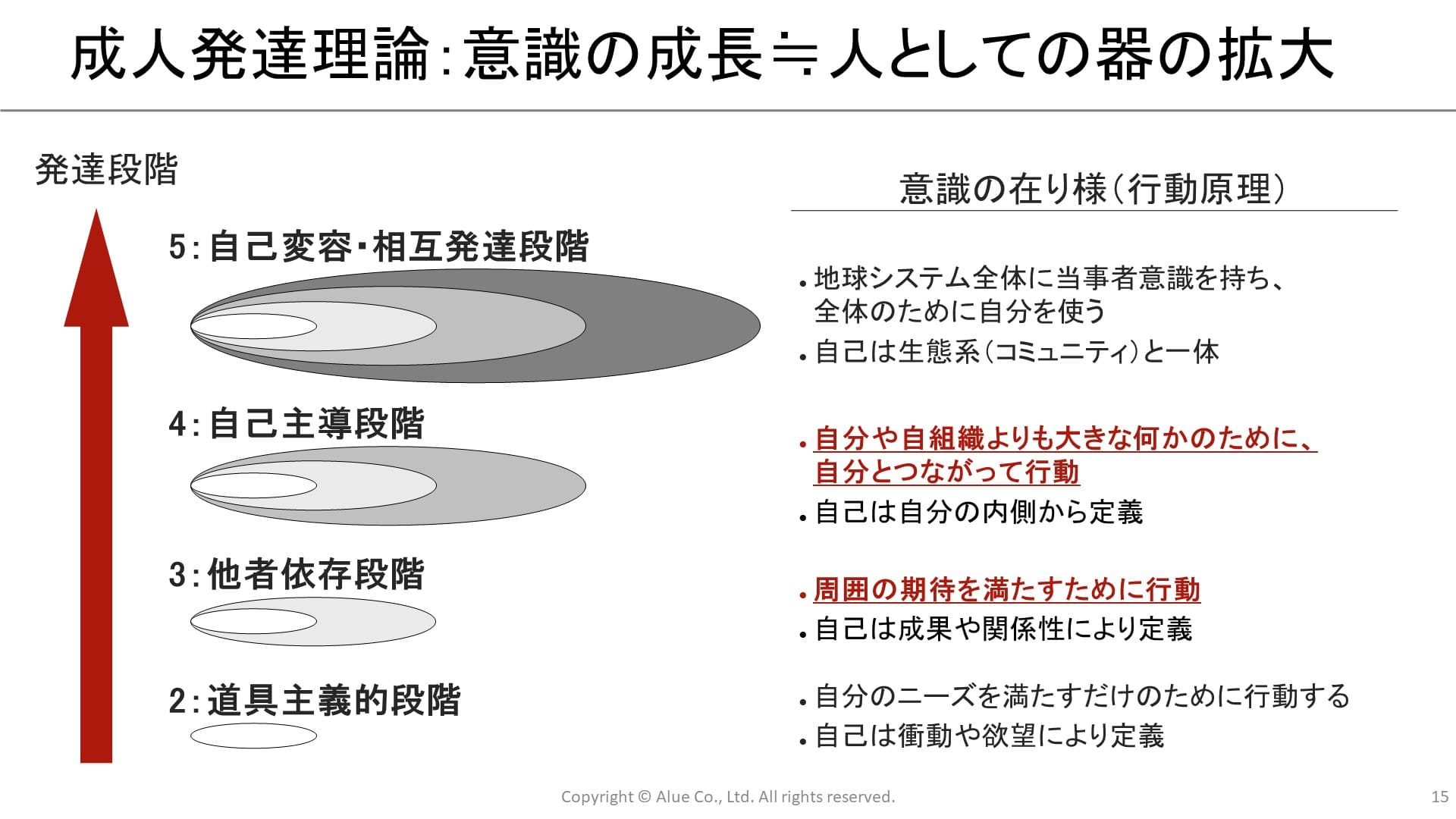

成人の心の成長に着目した「成人発達理論」では、人の発達・成長には大きく分けて5つの段階があるとして、以下のように分類しています。

自己変容・相互発達段階 |

全体に当事者意識を持ち、全体のために自分を使う |

自己主導段階 |

自分や組織よりも大きな何かのために、自分と繋がって行動する |

他社依存段階 |

周囲の期待を満たすために行動する |

道具主義的段階 |

自分のニーズを満たすためだけに行動する |

具体的試行段階 |

言語を習得した子供・未成年 |

この発達の段階が上がるのに伴い、より広い視野で物事を客観的に捉えることができ、社内でのポジションも上がっていく傾向が見られます。

また、成人発達理論において、成長には水平的成長と垂直的成長の2つがあるとされています。

水平的成長は、先述した目に見えやすい知識量の拡大やスキルの向上のような能力的成長です。ですが、この水平的成長だけでは、さまざまな視点や認識から物事を柔軟に判断することはできません。

人としての器の拡大をする垂直的成長は目煮えない要素ですが、多様な価値観を受け入れて仕事を進めることができるようになり、最終的には組織全体の成長にもつながるでしょう。

成人が1つ上の発達段階へ成長するためには、自分の今持っている価値観や信念を自覚し、意図的にその価値観や信念を捨て、新たな意識を獲得することが大切となります。

そのため、自らの言動や行動の振り返りとともに、固定概念の問い直しや経験の深い内省を行うことで、新たな価値観・行動規範を構築することができます。このような垂直的成長が、知識やスキルの習得などの水平的成長の基盤になるとアルーは考えています。

アルーコンピテンシーマップの「ジブン」「コト」「ヒト」はそれぞれ矛盾を両立するという考え方に基づいています。「ジブン」は自分と他者とのつながりの両立、「コト」は現実とありたい姿とのつながりの両立、「ヒト」は組織として同じ目的を持つことと自分の強みや自分らしさを発揮することの両立が重要です。

その中でも、「ジブン」軸のような精神的成長を目指した教育・研修も階層別教育に取り入れることで、成熟した社員を育成できると考えています。

階層が上がるごとに自身や仕事に対する「認知」の幅を広げる

アルーでは、階層が上がるごとに自身や仕事に対する「認知」の幅を広げることが重要だと考えています。

例えば、「コト」領域だと、新入社員や若手社員は自身の課題や目標を上司や先輩に確認し、目標設定をします。

中堅社員になると顧客や他部署、外部協力者とともにプロジェクトを推進する機会が増えるため、プロジェクト単位のゴール設定を行う必要があります。

さらに管理職になると、自社や競合、市場の状況を見て組織の課題や目標設定を行うことになります。

「ヒト」領域では、新人から若手のうちは活動範囲を広げ、他者との良い関係を築くことが大切です。中堅社員になると、異なる背景・文脈の人とwin-winの関係を創ることが必要になってきます。さらに管理職では、個人のみならず、組織に働きかけて、成果と成長を実現する組織をつくることが求められます。

このように、階層が上がると自分自身のことからプロジェクト、そして組織へと仕事に対する「認知」の幅を広げていく必要があります。階層別研修には、それぞれの階層に応じて認知の幅が広がるようなプログラムを組み込みましょう。

経験学習を支援するプログラムを盛り込む

アルーでは、座学のみならず、経験学習を支援するプログラムを盛り込むこともおすすめしております。

階層が上がるにつれて、各プロセスで高度な複合スキルが同時に求められるようになり、表面的なテクニックを学ぶだけでは、上手く実行ができないことが多いためです。したがって、業務を経験する中で自分なりの教訓を導き出し、他の場面でも適用していくことが必要です。

そのため、研修で学んだことを、OJTに組み込むなどして職場で実践し、振り返りやフィードバックを行うことが大切です。フィードバックで得られた内容から行動を修正し、また職場で実践するというサイクルを作りましょう。

階層別研修ならアルーにお任せください

アルーでは、新入社員・若手社員・中堅社員・管理職と、受講者のポジションや役職に応じた研修プログラムをご用意しております。

お客様の社内の課題や業務内容を基に、階層別研修の体系図作成のお手伝いをさせていただき、それに沿って適切な研修を行います。

オフラインでの集合研修はもちろん、オンラインでの研修やeラーニングでも受講が可能です。

現在、自社の人材育成プログラムにお悩みの方や、教育体系の見直しをお考えの方、教育の体系図が上手く機能しないとお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

▼アルーの階層別研修の一覧はこちらからご覧ください。

まとめ

今回は、階層別研修の体系図の作り方についてご紹介しました。

階層によって、求められるスキル、求められる価値観・精神的な段階は異なります。

目に見えやすいスキル・知識だけにとらわれることなく、精神的成長も重視しつつ、階層別研修の体系図を作りましょう。それにより、社員にいつ・どうやって・どのようなことを学んでもらえば良いかが分かりやすくなります。

育成体系の見直しをしている人事担当の方や、体系図の作り方がわからないという方は今回の記事を参考に、体系図を作成してみてください。

アルーでは、階層別研修の体系図の作り方はもちろん、体系図をもとにした適切な研修プログラムをご用意しております。

お客様の課題にあわせた柔軟な提案が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

▼アルーの階層別研修については下記ページでご覧いただけます。