ファシリテーションスキル向上のコツとは?4つの必須要素と具体的習得法

会議やディスカッションの場をスムーズにするための取り組みとして、近年注目を集めているファシリテーション。参加者同士のコミュニケーションを円滑にすることで、より良い結論を導き出せるといった効果が期待できます。今回は、ファシリテーションを行うために必要なスキルと、それらを磨く方法について解説します。

目次[非表示]

ファシリテーションスキルとは

ファシリテーションスキルとは、会議を円滑に進めるための取り組みであるファシリテーションを効果的に実施する求められる能力を指します。具体的には、理解力や論理的思考力、聴く力や質問力といったものがファシリテーションスキルの一例です。

ファシリテーションを行うことで会議の効率化や生産性の向上といったさまざまな効果が期待できるため、最近では社員にファシリテーションスキルを磨いてもらうための研修を実施する企業も増えてきています。

アルーでは、ファシリテーションスキルを身につけられる研修を行っています。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

ファシリテーションとは

ファシリテーションとは、集団による知的相互作用を促進する働きを意味します。元々の意味は「容易にする」「円滑にする」「スムーズに運ぶ」という意味です。会議の場におけるファシリテーションを行う人(=ファシリテーター)は、中立的な立場でプロセスを管理することで、集団の力を引き出し、その成果を最大化することが求められます。

企業では、チームや組織として課題に対処していくことが求められます。そのため、社員一人一人がばらばらに行動するのではなく、集団として、総合力を発揮していく必要があります。特に多くの人が集まり情報の共有、議論、意思決定を行う会議の場において、その場における相互作用を引き出し、成果を最大化するためにファシリテーションのスキルは非常に重要です。

ファシリテーションについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

『ファシリテーションとは?必要なスキルや手法、事例をわかりやすく紹介』

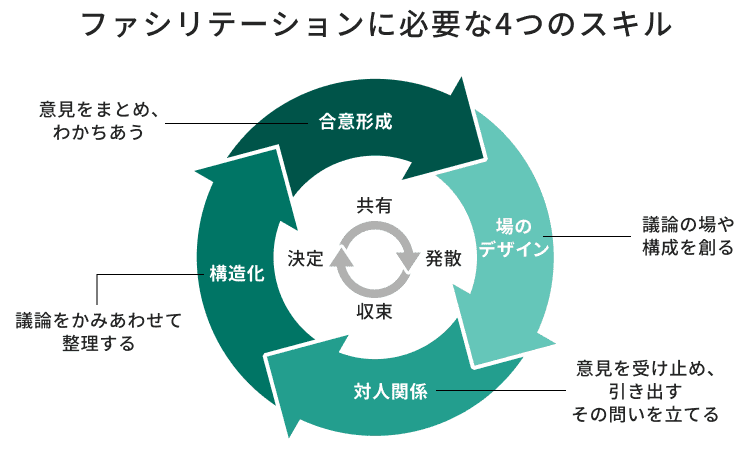

ファシリテーションに必要な4つのスキル

ファシリテーションに必要なスキルは次の4つです。

- 場のデザイン

- 対人関係

- 構造化

- 合意形成

ファシリテーションスキルに関する詳細資料のダウンロードはこちら

場のデザイン

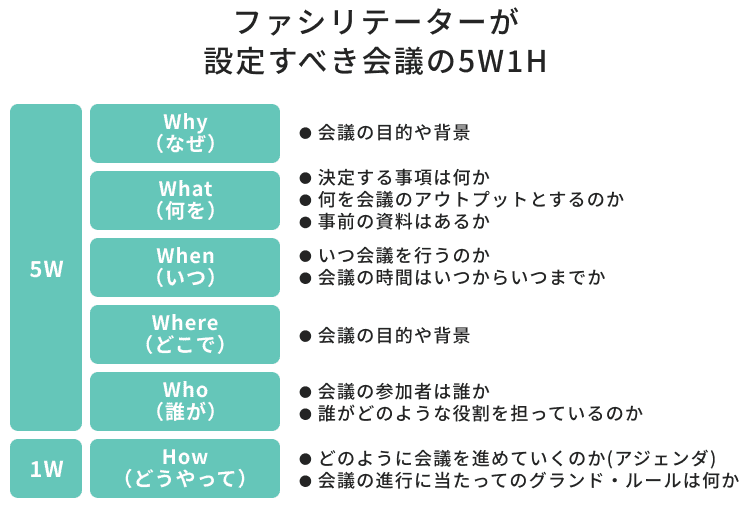

場のデザインでは、「会議前に行う会議の全体設計」と「会議中に行う場作り」の2つが大切です。

「会議前に行う会議の全体設計」では会議の目的やアジェンダを5W1Hで押さえ、円滑な進行ができるよう全体を設計します。

ファシリテーションスキルに関する詳細資料のダウンロードはこちら

事前に全体を設計しておくことで、場当たり的ではない効率的な会議運営をすることができます。さらに、目的や時間配分を参加者全員に共有することで、全員が同じ方向を向いて成果を最大化する土壌を築けるのです。

また、会議のグランドルールを策定するのもおすすめです。問題の発生を事前に防いだり、より活発な議論を促したりすることができるようになります。

場のデザインとして実施すべき2つ目が「会議中に行う場作り」です。場の雰囲気を作り、参加者のモチベーションを高めることが目的です。会議には立場や考え方が異なる人が集まります。特に初めての会議では、緊張感や警戒感を持つ社員もいるため、その緊張感や警戒感を消化することで、会議参加者にとって居心地のよい場になるのです。居心地のよい場を提供できれば、議論が活発化することに繋がります。積極的に発言してもらえるだけでなく、お互いの協力や合意も引き出しやすくなるため、集団としての成果の最大化に大きく寄与するでしょう。

会議中に行う場作りとして有効なのがアイスブレイクです。アイスブレイクの例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 他己紹介

- キャッチ

- ラインナップ

- ワン・ワード

「他己紹介」は参加者同士でペアになり、5分程度でお互いインタビューします。その後、インタビュー内容を基に相手のことを参加者全員に紹介します。なるべく関わりが少ない人同士をペアにするのがポイントです。

「キャッチ」は、簡単なアクティビティです。参加者は円になり、左手の人差し指を左側の人の胸の前に差し出します。差し出された指をいつでも掴めるように右手を開いて構えます。リーダーの「キャッチ!」の合図(フェイントあり)とともに、左指はつかまれないように下に逃げ、右手は隣の人の指をつかめるように閉じるアイスブレイクです。

「ラインナップ」は、参加者をいくつかのグループに分けます。スタートの合図とともに、参加者が名前の五十音順になるよう一列に並び替え、その時間をグループ間で競い合います。五十音順以外に、誕生日順でも同様に実施できます。

「ワン・ワード」は、ファシリテーターが、テーマを参加者に告げます。各自それについて一つの単語を連想し、参加者が順番にその単語を紹介し、次々と前の人の単語を使ってつながりのあるコントを即興で作っていくアイスブレイクです。

その他のアイスブレイクについて知りたい方は以下をご覧ください。

『研修で使えるアイスブレイク11選!新入社員研修にもオススメ』

対人関係

ファシリテーションするためには、対人関係のスキルが必要です。参加者の状況を見極めて発生している問題に対応し、参加者から更なる意見を引き出すために必要なスキルです。

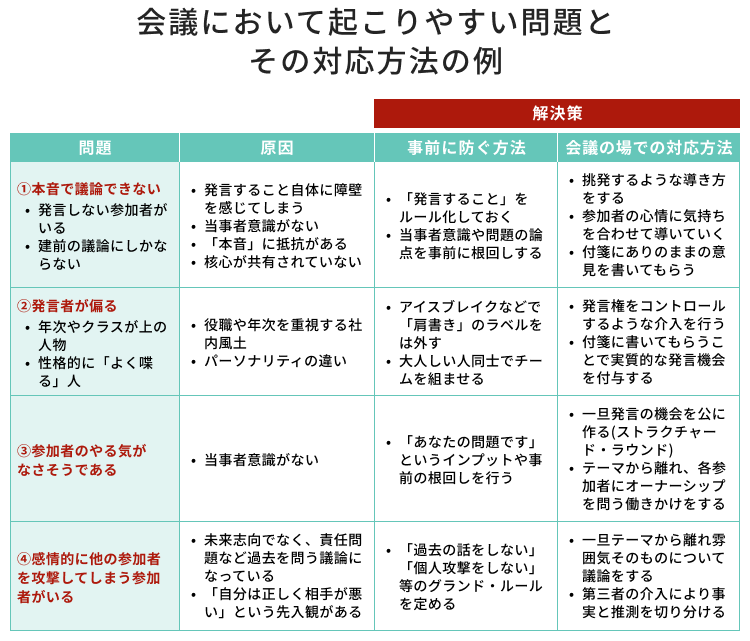

会議では以下のような問題がよく発生します。

- 本音で議論ができない

- 発言者が偏る

- 参加者のやる気がなさそう

- 感情的に他の参加者を攻撃してしまう参加者がいる

これらの対人関係の問題に対してどう対応するかがファシリテーションにおいて重要です。

会議中の対人関係における問題が起きている場合は、原因を見極めてから解決策を実行しましょう。表面的には同じように見える事象でも、背景にある原因によって打ち手は異なります。問題に対応しきるには「誰が」「どのような理由から」それを行っているのかを考え、原因をはっきりと突き止めることが重要です。その場での対応をすると同時に、次回以降同様の問題が起こらないように、ルールを決めるなどの構造的な対応が可能になります。

以下の画像で会議において起こりやすい問題とその対応方法の例をご紹介します。

このような問題が起きた際にファシリテーターが行うべきことは、場を捉えて問題の原因を把握することです。そのためには、参加者の発言を引き出し、言外の情報を読み取る力が求められます。

場を捉えるためには、以下のポイントに注意して取り組みましょう。

- 傾聴して熱心に聴く

- 復唱・要約して理解を示す

- 非言語メッセージを読み取る

ファシリテーションにも役立つコミュニケーション能力に関して詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

『仕事に活きるコミュニケーション能力とは?鍛える方法や高い人の共通点』

構造化

構造化に必要なスキルは、議論の内容を論理的に構造化する力と構造化した情報を全員に共有する力です。議論を構造化して整理することで論点が明確になり、よりポイントを絞った効率的な議論を行うことが可能になります。会議の状況を見える化して全員の認識をそろえることで、議論のぶれが少なくなり、議論が前進しやすくなると思います。一旦状況を整理して全員が同じ立場から再度考え直すことで、より多くの人に発言をしやすい機会を提供することができます。

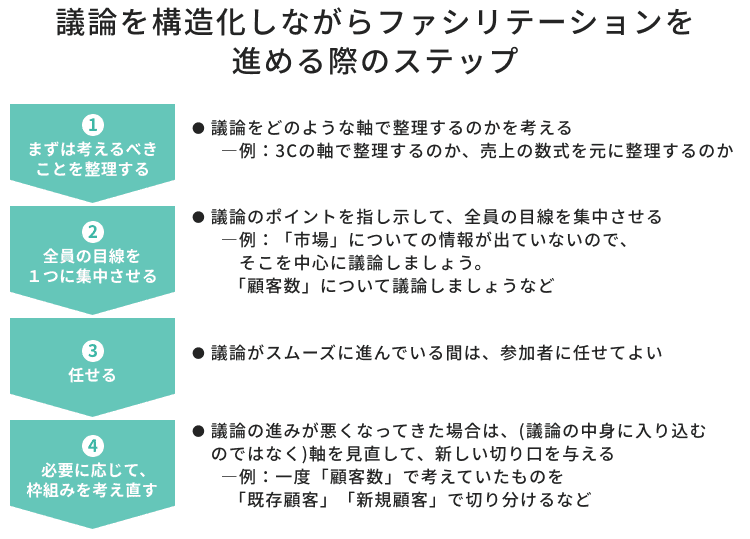

議論を構造化しながらファシリテーションを進めるためには、以下の4つのステップを踏みましょう。

- まずは考えるべきことを整理する

- 全員の目線を一つに集中させる

- 任せる

- 必要に応じて、枠組みを考え直す

情報を構造化するスキルであるロジカルシンキングについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

『ロジカルシンキングとは?メリットや基本的な考え方・鍛え方について紹介』

合意形成

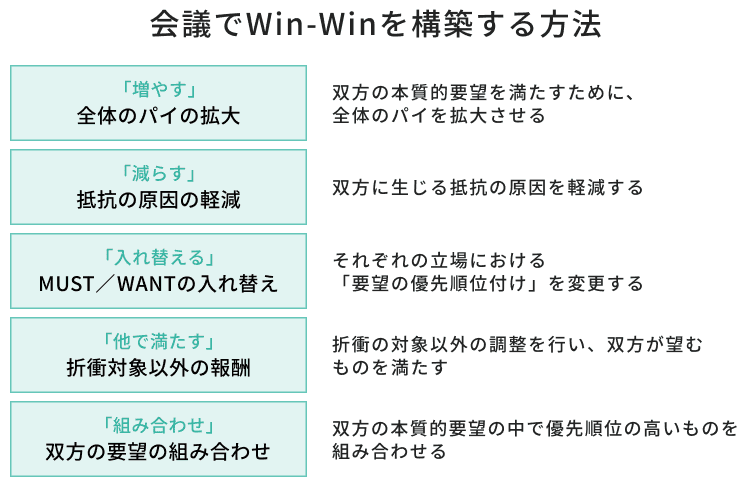

合意形成とは、相互理解・融合を促し、Win-Winとなる合意を形成することです。Win-Winとは、関係する両者ともにメリットがあり、両者が欲しい結果を得ることができる関係のことです。会議中に納得のできない人がいる中でファシリテーターが強引に進めてしまうと参加者の合意形成ができず、抵抗勢力が発生してしまう可能性があります。より有効で実効性のある合意を形成するためには、合意形成にあたって全員を巻き込み、合意しやすいWin-Winの構築を目指すことが大切です。

合意しやすいWin-Winを構築するために有効な5つのツールをご紹介しますので、実際の会議で合意形成が難しい場面に直面したら使ってみてください。

- 全体のパイの拡大

- 抵抗の原因の軽減

- MUST/WANTの入れ替え

- 折衝対象以外の報酬

- 双方の要望の組み合わせ

ファシリテーションスキルに関する詳細資料のダウンロードはこちら

合意形成ができたら、会議中に「誰が」「いつまでに」「何を」するのかを明確化して

行動計画も策定しましょう。会議で決定された行動計画が実行に移されて初めて会議は意味を持ちます。実効性が担保された行動計画策定までやりきることが重要です。

現場で利用できるファシリテーションガイドラインをまとめました。

ダウンロードはこちら▼

社員のファシリテーションスキルを向上させるポイント

ファシリテーションには、論理的思考力や交渉力など多角的な能力が求められると分かりました。企業がより合理的な意思決定を行う上で欠かせない存在であるファシリテーターですが、ファシリテーターとしての能力を磨く際にはどのような点に気をつければよいのでしょうか。

社員のファシリテーションスキルを向上させる際に意識したいポイントを紹介します。

現場で利用できるファシリテーションガイドラインをまとめました。

ダウンロードはこちら▼

目的をしっかり認識し、共有を図る

議論が白熱するうちに、「この議論のゴールはどこなのか?」「どのような結論を出すべきなのか?」といった点があやふやになってしまうのはよくある話です。議論の着地点が見えないと、会議やディスカッションの生産性そのものが低下してしまいかねません。

そのような事態を防ぐため、ファシリテーターはしっかりと議論の目的を把握して、共有することが重要です。5W1Hを参考にしながら、例えば、

- 誰がいつ、どこで会議に参加するのか?

- なぜこの話をこの場でするのだろうか?

- どのように議論を進めていくのだろうか?

といった具合に、議論の全体像を整理していきましょう。

公平な目配り、気配り、声配り

会議を進めているうちに、発言する社員が限られてしまう場合も少なくありません。例えば、先輩社員と若手社員が参加するような年齢層の広い会議を実施する場合、若手は先輩社員に対して萎縮してしまいがちです。

参加者全員が議論に参加できるようにするため、ファシリテーターによる公平な目配りや気配り、声配りは非常に重要です。場合によっては「この点についてAさんはどう思いますか?」「少し反対派の意見も聞いてみたいです」といった具合にファシリテーターが中心となって話を回し、発言する人が偏らないような配慮を行いましょう。

どんな意見も提示させ、議論を活性化させる

参加者の発言を引き出すためには、会議の参加者に対して「どんな意見でも言っていい」という安心感を持ってもらうことが非常に重要です。ファシリテーションを行う上では、どんな意見でも提示してもらえるような雰囲気作りを心がけましょう。

特に、会議が行き詰まってしまい、なかなか参加者からの意見が出ないときにはファシリテーターの出番です。参加者から意見が出ない場合、参加者は「本当は言いたいことがあるのだが、自信がない」「自分から言い出すほど自分の意見は重要ではない」などと感じてしまっている場合が少なくありません。どんな意見にも価値があることをしっかりと提示して、議論を活性化させるように促してみてください。

現場で利用できるファシリテーションガイドラインをまとめました。

ダウンロードはこちら▼

常に中立を保つ

ファシリテーターは、どんなときでも常に中立を保つことが重要です。意思決定を行う際にファシリテーター自身が偏った立場をとってしまうと、それとは異なる意見を出しづらくなってしまうばかりか、議論そのものが滞ってしまいかねません。常に「中立」を意識して、どんな意見でもまんべんなく拾い上げる姿勢を見せていきましょう。

また、議論の本筋から逸れた意見が出された場合でも、ファシリテーターはしっかりと受け止めてあげましょう。ホワイトボードや付箋に書き留めるなど、意見を反映させる姿勢を見せることで、発言しやすい雰囲気作りにも繋がります。

意見の深堀りをする

議論の場で斬新な視点からの意見が出された場合や、興味深い内容が出てきた場合は、ファシリテーターが積極的に深堀りしてみましょう。「その意見をもう少し詳しく聞かせてもらえますか」「〇〇とはどのような意味ですか」などと深堀りしていけば、議論の付加価値を高めることができます。

意見の深堀りをする際には、適切なタイミングで上手く意見を引き出す「質問力」が重要です。「どのような質問を投げかければより意見が深まるのだろうか?」という点を常に意識しながら、議論がより意味のあるものとなるような問いかけを心がけてみてください。

メンバー全員での現在地点の把握を促す

ファシリテーションでは、主な議題となっている事柄や主要な意見などを上手くまとめ、現在地点の把握を促すことが重要です。ファシリテーターは「今はどのような点が議論されているのか」という点を考えながら、メンバーへ議論の現在地点を共有するようにしましょう。

議論の現在地点を共有する上では、議論の状況をホワイトボードや付箋などを用いて可視化することが効果的です。例えばホワイトボードを用いる場合は、ホワイトボードを縦に2分割して「賛成と反対」「理想と現状」といった議題を整理していきます。出された意見を随時ホワイトボードなどへ書き留めていけば、議論の進行状況がメンバー全体にも伝わりやすくなるでしょう。

整理してまとめ、明確な到達地点へ誘導

ファシリテーターには、議論がゴールへ到達するように上手く誘導する役割があります。先述した「現在地点の把握」とも繋がりますが、会議やディスカッションを一定の着地点へ導くためには、議論の要点をしっかりと整理しておくことが重要です。ホワイトボードや模造紙などを上手く活用しながら、議論の要点をまとめていきましょう。

議論を行う際には、ときに「対立構図」へ突入してしまう場合があります。双方とも自分の立場でしか物事を考えられなくなってしまうと、いつまで議論をしても合意形成へ至らないことも少なくありません。このようなケースではファシリテーターが率先して視点の切り替えを促し、事態の打開を図る必要があります。

現場で利用できるファシリテーションガイドラインをまとめました。

ダウンロードはこちら▼

ファシリテーションの目的

ファシリテーションの目的は、個々人の力を結集して集団の力を引き出すことです。 企業では、チームや組織として課題に対処していくことが求められます。そのため、社員一人一人がばらばらに行動するのではなく、集団として総合力を発揮していく必要があります。 特に、会議の場では多くの人が集まり情報の共有、議論、意思決定を行います。会議の参加者間で目的がすり合わさっていなかったり、一部の参加者しか発言しなかったりすると、チームとしての力を十分に発揮することができません。会議の生産性を上げるためには、相互作用を引き出し、成果を最大化するためにファシリテーションのスキルが重要なのです。

ファシリテーターの役割

ファシリテーターの役割は、中立的な立場でプロセスを管理することで集団の力を引き出し、成果を最大化することです。

会議参加者の感情にはばらつきがあります。積極的に発言したいと考えている参加者もいれば、「発言したくない・できない」と感じている参加者もいます。ファシリテーターは、参加者の感情面に配慮し、「本音で議論ができない」、「発言者が偏る」、「参加者のやる気がない」、「感情的に他の参加者を攻撃してしまう」といった事態を防ぐ必要があります。

その上で、参加者間の合意形成と計画策定まで導くことがファシリテーターの役割です。

ファシリテーションに役立つ資格

ファシリテーションは、会議やディスカッションを始めとした多くのビジネスの現場で活用されている概念です。最近はファシリテーションに対する需要が増していることもあり、ファシリテーションのスキルを認定する資格も増えてきています。

ファシリテーションを行う上で資格は必須ではありませんが、これらを活用すれば社員のファシリテーションのスキルを公平に測ることができます。ファシリテーションに関連する資格について紹介します。

FIT資格認定講座

FIT資格認定講座とは、日本プロカウンセリング協会が実施しているファシリテーターの資格認定講座です。未来のファシリテーターを養成することを目的に、全国各地でファシリテーションの講座が実施されています。

FIT資格認定講座では、組織力を最適化するための存在であるFITファシリテーターとして必要なスキルを2日間で身につけます。シミュレーション形式の実践的な内容が多く含まれているため、ファシリテーションに必要なスキルを効果的に学ぶことが可能です。

自律型人材育成 ファシリテーター養成講座

自律型人材育成 ファシリテーター養成講座は、一般社団法人日本きらめき協会が実施しているファシリテーターの養成講座です。科学的な根拠に基づいた「自律型人材育成」の内容について学ぶことで、議論をファシリテートできるプロの人材育成が可能です。

自律型人材育成ファシリテーター養成講座では、決められたマニュアルに従うだけでなく、自分自身で考えて問題に対処することができる人材の育成を目指している点が特色です。2日間の研修を通して、ファシリテーションに必要なさまざまなスキルを身につけられます。

現場で利用できるファシリテーションガイドラインをまとめました。

ダウンロードはこちら▼

社員にファシリテーションスキルを身につけてもらう方法

ファシリテーションには、論理的思考力や質問力を始めとしたさまざまなスキルが求められます。もちろん座学やマニュアルを通じてファシリテーションの基本的な知識を身につけるのも大切ですが、多角的な能力が求められるファシリテーションのスキルを高めるためにはやはり実践的な練習を積むことが大切です。

ファシリテーションスキルについては、社員にファシリテーションの能力を高めてもらうことを目的とした研修やセミナーが数多く開催されています。これらの研修で実際にファシリテーションへ挑戦してスキルを磨くことが、社員にファシリテーションスキルを身につけてもらうための近道です。

アルーのファシリテーションスキル研修については、以下のページをご確認ください。

▼サービス資料をメールで受け取る

まとめ

ファシリテーションスキルの具体的な内容や、ファシリテーションスキルを向上させる上で気をつけておきたいポイントなどについて解説しました。論理的思考力や質問力などファシリテーションに求められるさまざまな能力を伸ばすためには、ファシリテーションを実践できる研修やセミナーへの参加が効果的です。

人材育成企業である「アルー株式会社」では、ファシリテーションスキルを向上させるための「ファシリテーション研修」をご用意しております。若手社員から中堅社員に向けて、ファシリテーションスキルの原則や、ファシリテーションに必要な6つのポイントなど、分かりやすくかつ詳しく紹介していきます。たくさんのグループワークを用いて、実践的にファシリテーションスキルを磨くことができるでしょう。

ファシリテーションスキルを社員に獲得させたいご担当者様は、ぜひ一度アルー株式会社にご連絡ください。▼アルーのファシリテーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。