グローバル人材の育成ステップと手法・注意点を解説【事例あり】

近年、国内企業の海外進出は著しく、それによって「グローバル人材」の需要も高まっています。

グローバル人材はビジネスレベルの語学力だけではなく、コミュニケーション能力やマネジメントのスキルも兼ね備えていなくてはいけません。

そんなグローバル人材を確保するため、即戦力を「採用」するだけでなく、自社で「育成」することが注目されています。

グローバル人材を育成するには、どのような方法があるのでしょうか?

グローバル人材の定義といった基本情報から、ベストな育成方法まで詳しく解説していきます。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

グローバル人材とは

グローバル人材とは、国内に留まらず海外でのビジネスにおいても成果を出すことができる人材のことです。

仕事のスキルだけではなく、語学力や他文化への理解といったコミュニケーション能力の高さが重視されます。

現在、国内市場の低迷や少子高齢化による影響を受け、日本企業の多くが海外への事業拡大を進めています。そんな中で、グローバル人材という存在は、今後ますますニーズを高めていくことでしょう。

しかし、語学力も仕事のスキルも兼ね備えた優秀な人材を探して採用するのは容易ではありません。そこで、研修やコンサルティング、育成プログラムを活用してグローバル人材を自社で育てる、「グローバル人材育成」が注目されているのです。

グローバル人材について詳しくは以下のページをご参照ください。

『グローバル人材とは?定義・必要な能力・育成方法等を解説』

グローバル人材の定義

グローバル人材育成を進めるにあたって、まずはその定義から理解していきましょう。

文部科学省では、グローバル人材を以下のように定義しています。

文部科学省による「グローバル人材」の定義

世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間

出典元:文部科学省「産学官によるグローバル人材の育成のための戦略」

総務省によるグローバル人材の定義は以下です。

総務省による「グローバル人材」の定義

日本人としてのアイデンティティや日本の文化に対する深い理解を前提として、豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性と積極性、異文化理解の精神等を身につけたさまざまな分野で活躍できる人材

出典元:総務省「グローバル人材育成の推進に関する政策評価 <結果に基づく勧告>」

産学連携によるグローバル人材育成推進会議によるグローバル人材の定義は以下です。

産学連携によるグローバル人材育成推進会議による「グローバル人材」の定義

世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間

出典元:産学連携によるグローバル人材育成推進会議「産学官によるグローバル人材の育成のための戦略」

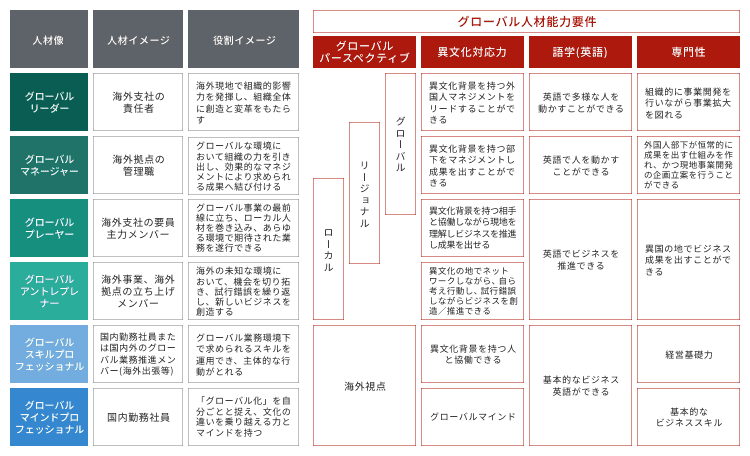

グローバル人材の要件

グローバル人材は次の3つの階層に分けて考えることができます。

- グローバルプレーヤー

- グローバルマネージャー

- グローバルリーダー

グローバルプレーヤーは現地で現地語または英語を用いて、現地文化に適応しながらビジネスを推進できる人材です。主にプレーヤーとして活躍します。英語や専門性はもちろんのこと異文化適応力が求められます。

グローバルマネージャーは、現地メンバーのマネジメントができ、組織の価値を最大化できる人材になります。異なる価値観を持つ部下をマネジメントしチームをリードする力が求められます。

グローバルリーダーは海外現地法人の支社長や地域統括会社のマネージングディレクターとして、現地全体または地域全体のビジネスを推進する人材です。複数の拠点、又は国の戦略を作り、推進できる高度な経営スキルが求められます。

グローバルリーダーに必要なスキルについて詳しくは、以下の記事をご参照ください。

『グローバルリーダーとは?定義と求められるスキルをわかりやすく解説』

日本人としてのアイデンティティと広い視野の両立

文部科学省、総務省どちらの定義においても、一つの領域に特化した能力ではなく、幅広い要素・スキルを持ち合わせた人物をグローバル人材として認めていることがわかります。

また、どちらでも言及されている「日本人としてのアイデンティティ」を前提とした幅広い視野を持っていることが、優秀なグローバル人材に求められる要素でしょう。

日本人としてのアイデンティティが必要な理由の1つをご紹介します。それは、海外の人と文化、経済、政治、哲学について対話する機会があり、そこで日本人としての考えを伝えられないと相手から信頼を得られない可能性があるためです。

海外現地法人に赴任する駐在員は日本の役職より1~2つ上の役職に就くことが多いです。海外現地法人の支社長や部長、課長という立場になるため、社内メンバーのマネジメント以外に外部の現地ステークホルダーとの交流機会も増えます。駐在員の役職が高くなるほど相手のステークホルダーの役職も高くなるため、会話のテーマもビジネスだけでなく、経済や文化、政治、哲学に及ぶことが多くなります。その際に、日本人が日本の文化、経済、哲学などを理解しており、自身の言葉で語れるかどうかが重要なのです。海外の文化、経済、哲学を深く理解することにも繋がるため、現地の方とのネットワークや信頼関係を強固にすることができるようになります。

グローバル人材がただの「語学が堪能な人」「海外で働きたい人」というわけではないということが、この定義によって具体的に理解できたのではないでしょうか。

グローカル人材との違い

グローカルとは、グローバルとローカルを組み合わせた造語です。グローカル人材とは、グローバルで通用する能力や経験、視野を有しつつも、現地や地域(ローカル)の文化に適応しながらビジネスを推進、発展させられる人材です。現地の企業に勤務しながらグローバル化を担うリーダーとして活躍することもあれば、グローバル人材として異国の企業に勤務し現地のビジネスを拡大し本社との架け橋になるなど、海外ビジネスを推進する人材像として期待されています。

グローバル人材とグローカル人材の違いは地域性を持つか持たないかです。グローバル(世界規模)で活躍する人材をグローバル人材、世界規模で活躍できる経験、知識、スキル、視野を有しながらも地域に貢献する人材をグローカル人材として区別します。

監修者からひとこと 自社のグローバル人材を定義する際には、上記2つを組み合わせることで抜けやもれがなくなります。1点目の共通するグローバル人材定義は文科省や総務省などが定義している例を参考にし、2点目の業界・企業特有の定義は他社の定義の情報収集と自社内の情報収集から作っていくと作りやすいです。 |

グローバル人材に求められる要件とスキル

グローバル人材の定義と、注目される背景がわかったところで、続いてグローバル人材に求められる9つの要件とスキルをご紹介していきます。

- 異文化対応力

- 語学力

- コミュニケーション力

- 経営基礎力

- ビジネススキル

- マインド

- マネジメント

- リーダーシップ

- リベラルアーツ

一つずつ、詳しく解説いたします。

1.異文化対応力

グローバル人材とは、海外の企業とビジネスのやりとりを行うだけが仕事ではありません。冒頭でも説明した通り、国内外問わずビジネスで「成果を上げる」ことができる人物がグローバル人材です。

成果を上げるには、優れた語学力だけではなく、様々な文化・価値観を持つ顧客や同僚と良好な関係を築けるスキルが求められます。

また、グローバル人材は海外支社や協力会社に派遣し、現地でマネジメント業務などを行う場合もあります。日本では信じられないような行動を目の当たりにした際に、日本の価値観を押し付けずに、派遣先の文化や生活スタイルを受け入れて、パフォーマンスを落とすことなく業務を遂行できる異文化対応力も必要です。

異文化対応力について詳しくは以下のページもご参照ください。

『異文化対応力とは?高めるために必要な要素と育成方法を解説』

もし、これまで日本で働き、初めて海外に派遣する予定のある社員がいる場合は、多様な価値観、働き方をする海外の方と協働体験できるプログラムによって派遣前に異文化対応力を養うことができます。

アルーは駐在員向けに異文化コミュニケーション研修をご提供しています。

▼アルーの異文化コミュニケーション研修の資料はこちらからダウンロードできます。

2.語学力

当然のことですが、グローバル人材には語学力が必要不可欠です。日常生活レベルではなく、ネイティブとの商談が可能なビジネスレベルの語学力が求められるでしょう。

語学力をはかるには、一般的な語学テストの点数や学歴ではなく、「グローバル人材としてビジネスレベルの優れた語学力を持っているかどうか」の見極めが大切です。

グローバル人材を自社で育成する場合は、グローバル人材のための語学強化プログラムを実施しましょう。

アルーはマンツーマンで英会話のトレーニングができる「ALUGO」をご提供しています。

▼ALUGOの資料はこちらからダウンロードできます。

3.コミュニケーション力

国をまたいだビジネスにおいても優秀な成果を上げられるグローバル人材には、他言語でのコミュニケーション能力の高さが求められます。

海外の取引先企業や協力会社と、良好なビジネス関係を築けるかどうかは、グローバル人材のコミュニケーション能力にかかっていると言っても過言ではないでしょう。

他言語でロジカルに話せるだけでなく、相手を攻撃せずに自分の主張したいことを伝えるアサーティブなコミュニケーション、ビジョンを伝える際にストーリーを用いて相手の感情に届くストーリーテリングなど様々なコミュニケーションスキルが求められます。

グローバル人材を育成するための語学強化と合わせて、他言語でのコミュニケーションスキルを磨く実践プログラムを行うことで自信が身につくはずです。

4.経営基礎力

海外に派遣すると日本のポジションよりも1つ~2つ高いポジションに就くことが多いです。そのため、海外現地法人での経営戦略、部門戦略、マーケティング戦略などを策定することが求められるだけでなく、組織マネジメント、人材マネジメントなど幅広い経営基礎力が求められます。

一方で海外に派遣する前に経営基礎力を身につけるプログラムを用意していない企業も多くあります。現時点ではまだ、経営に関するプログラムを用意していない、社員も経営に関する知識やマインドを持っていない……といった状況でも、海外派遣前にグローバル人材育成の一環として経営力を身につけることが可能です。

5.ビジネススキル

高い語学力とコミュニケーション能力があれば、海外企業とのやりとりは円滑に行えますが、そこから成果につなげるにはやはりロジカルシンキングやプレゼンテーション、問題解決スキルなど基本的なビジネススキルが必要です。ビジネススキルは国内外問わず共通で必要なスキルのため、必ずしもグローバル人材育成のためにプログラムを用意する必要はありません。階層別教育に取り入れることで全社員教育に繋げる企業もいれば、公募研修や自己啓発支援プログラムなどにビジネススキルを多く用意することで、必要としている社員が必要なタイミングに受けられるようにすることで、社員のビジネススキルを強化することが可能です。

6.マインド

グローバル人材は、国際的なビジネス競争に追いついていける人物でなくてはなりません。

国内で働く時とは異なるマインド、考え方が求められます。

新しいことにチャレンジする積極性や、変化に対する柔軟性、ビジネスチャンスを逃さないアンテナ感度の高さなどを持ち合わせている人物がふさわしいでしょう。

また、グローバル人材として活躍する上で、困難に直面することも必ずあります。その際に、トラブルや困難を乗り越えられるかどうかもマインドが大きく関わってきます。マインドのミスマッチにより当初予定していた海外派遣期間よりも短いうちに日本に帰国してしまい、ビジネスパフォーマンスが出ずに高いコストだけかかってしまうケースもあるため、

失敗をしないのではなく、失敗を乗り越えられるレジリエントなグローバル人材を育成しましょう。

7.マネジメント

「1.異文化対応」でも触れたように、グローバル人材はマネジメントを行う立場に就くことが多いです。そのため、マネジメント能力も求められます。

これまで説明した経営基礎力やビジネススキルといった要素が、このマネジメント能力につながっていきます。海外では日本と異なる商習慣・法律によって現地ならではのマネジメントに適応していく必要があります。その典型例の1つが職務等級制度、所謂ジョブ型雇用になります。ジョブディスクリプションを軸に人材を獲得しマネジメントするスタイルは日本の職能的なマネジメントや役割的なマネジメントスタイルとは別物になります。

グローバル人材となることで今よりも高いポジションになり、社員を率いる存在になるため、自らのマネジメントスタイルを現地に合わせて適応することで現地社員のやる気・モチベーションを上げられる人材が最適です。

アルーでは駐在員向けに外国人部下のマネジメント力強化研修をご提供しています。

▼駐在員向け外国人マネジメント研修の資料はこちらからダウンロードできます。

8.リーダーシップ

グローバル人材は、ただ優秀なだけでは務まりません。リーダーシップも求められます。「リーダーシップ」と聞くと、経営者や、プロジェクトリーダーなどの行動規範のイメージが強いかもしれません。グローバル人材に必要なのはそれだけではなく、リーダーとして周囲の信頼や支持を得ることができる人物である、という意味でのリーダーシップでもあります。

周囲と良い関係を築きながら、目標に向かって率先して行動を起こす人物は、フィールドを問わず良い影響を与え続けます。海外に派遣されても、優秀なグローバル人材であればリーダーシップを発揮して成果を上げることができるでしょう。

9.リベラルアーツ

グローバル人材は、派遣先の国ではポジションが上がるため、現地のエグゼクティブの方と触れ合う機会も多くなります。現地のエグゼクティブとの会合などでは、経済、政治、文化、芸術などビジネスとは直接関係しないテーマで話すこともあります。その時に自社のリーダーが全く話せないとなると現地のエグゼクティブからは相手にされなくなることもあります。日本文化はもちろんのこと様々な教養を身につけることがグローバルリーダーには求められます。

アルーでは、日本文化をオンラインで経験できる「日本文化体験リベラルアーツ&チームビルディング」をご提供しています。

▼オンライン日本文化体験を通じたリベラルアーツ研修の資料はこちらからダウンロードできます。

監修者からひとこと |

グローバル人材が求められている背景

グローバル人材はなぜ、様々な企業で重要性を増しているのでしょうか?グローバル人材が求められている背景を説明します。

インターネット・SNSの普及と新しいテクノロジーで海外が身近になった

まず、インターネットやSNSの普及で海外がより身近になったことが理由の一つです。業種によっては、生活基盤としている国とは異なる国でのビジネスを進めるために、海外とやり取りするケースが増えています。また、海外企業から新しいテクノロジーを導入する日系企業も増えているため、日本にいながら英語で海外企業とやり取りする部署も増えてきています。

国内市場が縮小傾向にある

グローバル人材が必要な背景の一つに、日本の少子高齢化による海外市場の開拓が挙げられます。少子高齢化は日本の社会問題となっており、今後もしばらくは縮小が予想されます。縮小が続くであろう日本国内のマーケットよりも、欧米や人口増加が著しいアジア・アフリカなどの海外マーケットを開拓したほうが企業全体の収益拡大の可能性が高い場合が多いのです。

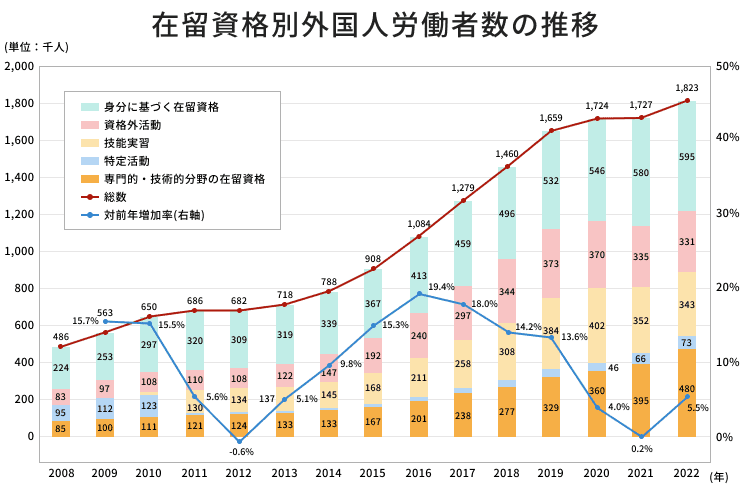

少子高齢化により外国人労働者の雇用が進む

日本の少子高齢化に伴い、外国人労働者の雇用が進んだり、海外現地法人から日本に出向したりするケースも増えています。

厚生労働省の調査によると、2022年度、外国人を雇用する事業所数は前年度に比べて13,000か所以上増え、外国人労働者数も95,000人以上増加しています。

参照:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年 10 月末現在)

そのため、日本国内に勤務していたとしても外国人と英語でビジネスを進められる人材が求められてきています。

ダイバーシティ経営による企業ブランディング

上場企業のほとんどはダイバーシティを推進し、企業のブランディングを行っています。

「日本の人事部」の調査によると、2020年時点で約半数の企業がダイバーシティに取り組んでいます。

参照:人事白書調査レポート2020 ダイバーシティ 半数近い企業がダイバーシティを推進。取り組み開始5年以内は感じる効果が低め

役員の外国人比率を指標としている企業もあるほど、国籍における多様性を推進している企業は増えてきています。そのような企業では、国内勤務であっても様々な国籍の社員と協働できる人材が求められます。

監修者からひとこと |

グローバル人材の育成が必要な理由

グローバル人材に必要な要件はさまざまで、育成は決して簡単ではないと言えます。

また、育成対象となる候補者選びで人選を誤ってしまうと、育成コストが無駄になってしまうだけでなく、社員のキャリアにも大きな影響を与えかねません。

それでも、現在多くの国内企業がグローバル人材育成に取り組んでいるのには、どのような理由があるのでしょうか?

なぜ今グローバル人材の育成が必要とされているのかをご説明いたします。

グローバル市場での競争が激しくなっている

企業の国際競争力を強化するためには、グローバル人材の育成が不可欠です。日本が直面している少子高齢化の問題は、労働人口の減少という形で経済に大きな影響を及ぼしています。国内市場の縮小が進むため、企業は海外市場でのビジネスチャンスを最大限に活かすことが求められます。そこでグローバル人材の育成が、海外市場でのビジネスチャンスを最大限に活かすための鍵となります。

JETROが2022年に行った調査によると、海外拠点を持つ企業の内66.9%が「今後3年程度でさらに海外展開の拡大を図る」と回答しています。また、現在海外拠点を持たない企業においても、「今後新たに進出したい」と回答した割合は47.1%です。「今後とも海外への事業展開は行わない」と回答した割合より多くなっています。

参照:2022年度|ジェトロ海外ビジネス調査 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査

かつての日本企業であれば、語学力だけあれば「通訳」としての仕事が成り立ったかもしれませんが、今の日本が求めているのは「語学だけができる人材」ではなく「グローバル人材」です。

語学力だけではなくビジネススキルやコミュニケーション能力にも長けたグローバル人材を育成することによって、一人の社員による生産効率の向上が期待できます。

多様性のある視点が求められている

近年、日本国内の企業において、「日本企業でしか通用しないビジネス思想」からの脱却が進んでいます。つまりは、多様性のある「ダイバーシティ経営」のために、グローバル人材育成を行っている企業も多いのです。

ダイバーシティ経営とは、人種・価値観・宗教・性別などの枠組みを超えた人材採用をすることで、企業として多様な価値観への理解を深め、新たな価値を創造することです。

グローバル人材による多様性のある視点や意見は、企業を活性化させることでしょう。

働きやすい環境を整えることにつながる

グローバル人材の育成は、企業がグローバルスタンダードに即した働きやすい環境を整える上でも重要です。グローバル人材育成の過程で多くの文化・価値観を取り入れることで、多様性が尊重される職場環境を実現し、社員一人ひとりの能力や可能性を最大限に引き出すことができます。このような環境は、社員の満足度やモチベーションの向上にも寄与し、結果として企業の生産性の向上につながります。

グローバル人材育成は、人だけではなく企業を育てるとも言えるでしょう。

監修者からひとこと |

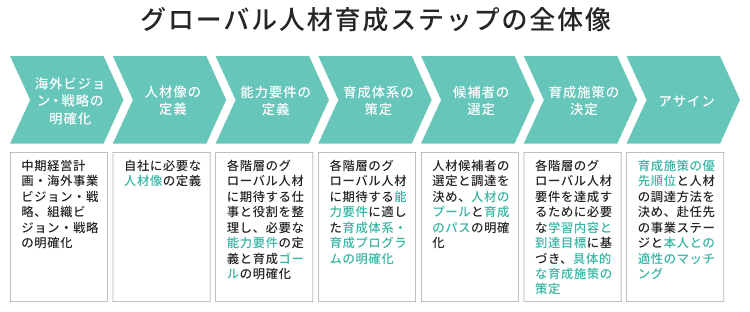

グローバル人材の育成ステップ

ここからは、グローバル人材育成のステップを紹介していきます。グローバル人材育成は、以下の手順で育成しましょう。

- 海外ビジョンや戦略を明確化させる

- 人材像を定義する

- グローバル人材に求められる要素を明確にする

- 育成体系の策定

- 候補者を選定する

- 育成施策を決定する

- アサインする

以下にて、詳しい内容を紹介していきます。

ステップ1. 海外ビジョンや戦略を明確化させる

グローバル人材育成でまず行わなければならないことは、海外ビジョンや戦略を明確化させることです。自社がどのような海外展開をしていきたいと計画しているのか、海外事業のビジョンをはっきりさせましょう。 この行程を踏まないと、何を実現するためにグローバル人材を育成するのかが不透明になります。進出済みの海外現地の事業を拡大することで海外売上を拡大するのか、M&Aを通じて海外市場を広げていくのかによって自社に必要なグローバル人材の定義が変わります。そのため、海外ビジョン、海外戦略、海外の中長期計画を明確にすることから始めることが大切です。

ステップ2.グローバル人材像を定義する

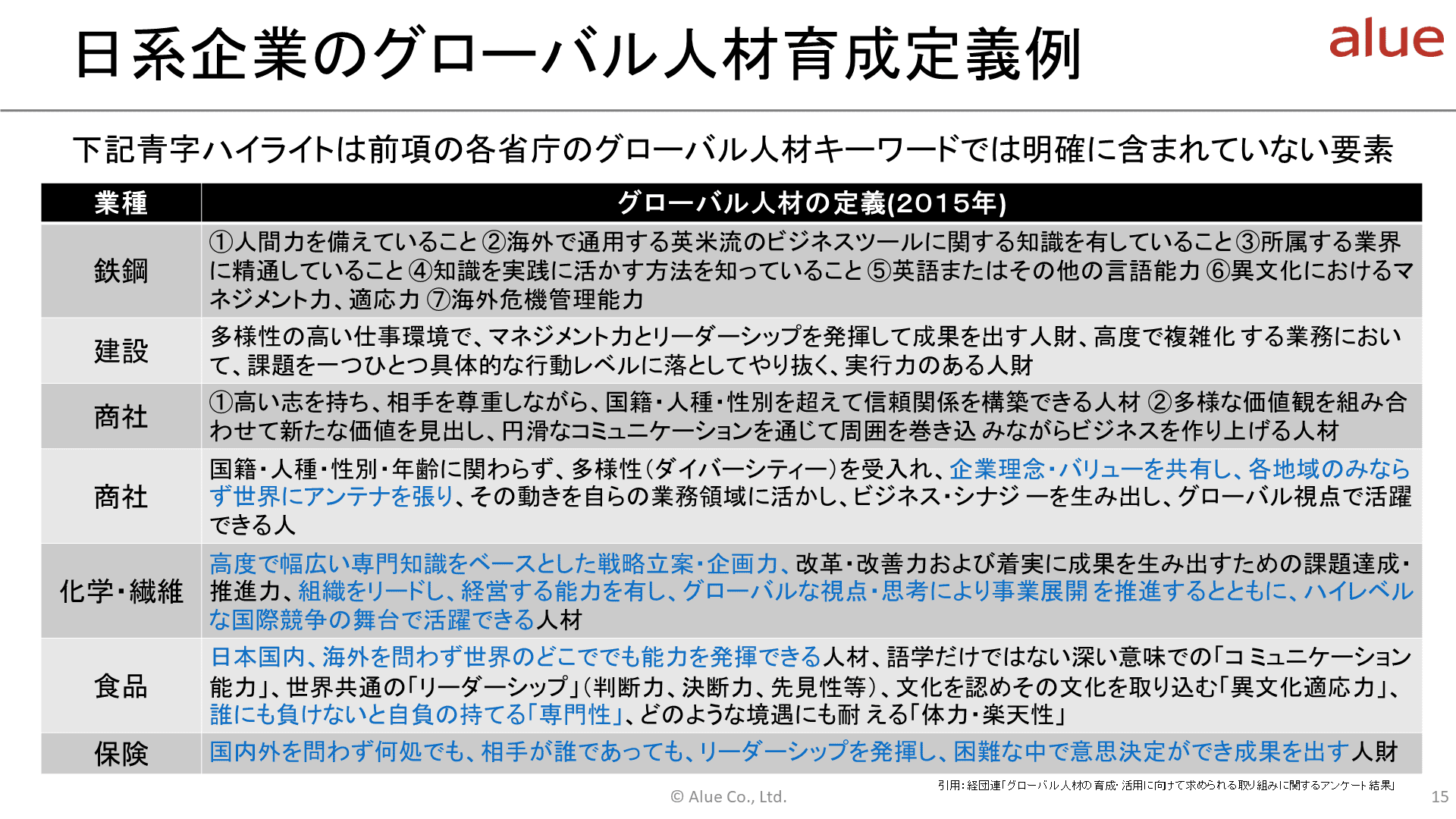

海外ビジョン・戦略を明確にした後は、そのビジョン・戦略を実現するグローバル人材を定義しましょう。先ほどご紹介した、文部科学省や総務省のグローバル人材の定義はどの業界、どの企業においても共通する定義が記載されています。企業がグローバル人材を定義する際は、一般的な人材像に加え以下2点を加味することが大事です。

- 業界特性上、求められるグローバル人材の定義は何か?

- 自社特有のグローバル人材の定義は何か?

この2点を押さえないと、作ったグローバル人材定義が自社でなくどの企業で使用しても通用する定義になってしまい、自社のグローバルビジネス成果を出す人材育成に繋がりにくくなる可能性が高まります。

例として、7社のグローバル人材の定義をご紹介します。以下表にある定義のうち黒字で記載している定義はどの業界・企業でも共通ですが、青字で記載している定義は業界特性または企業特性を表した定義になっています。

出展元:一般社団法人 日本経済団体連合会「グローバル人材の育成・活用に向けて求められる取り組みに関するアンケート結果」

このように、グローバル人材像を定義する際は一般定義になりがちなため、業界特性と企業特性を加味したグローバル人材の定義を作成しましょう。

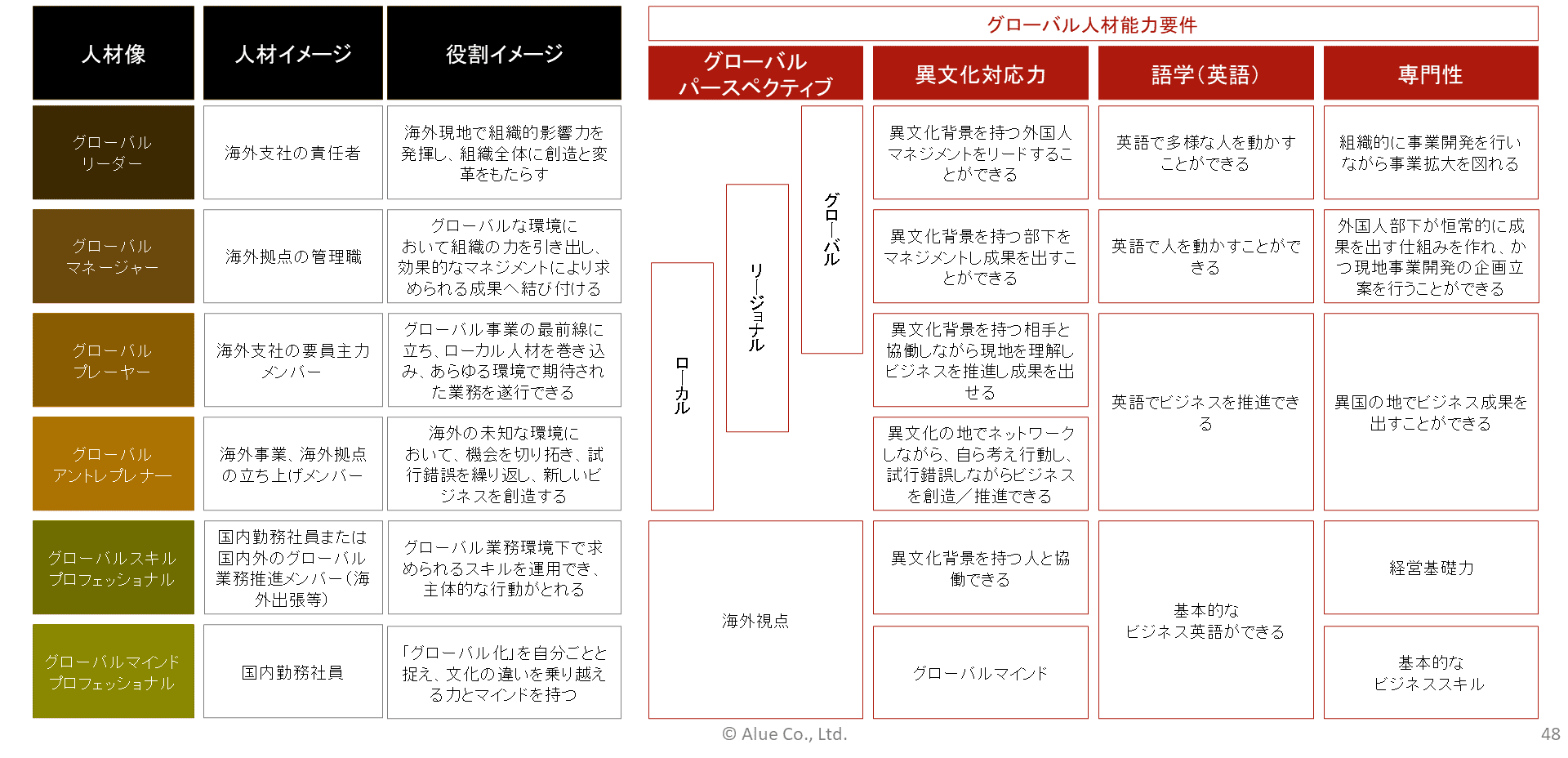

ステップ3.グローバル人材に求められる要素を明確にする

グローバル人材を定義した後は、そのグローバル人材を構成する能力要件を洗い出しましょう。 グローバル人材要件を作成する際は以下2つのステップで考えると抜け漏れを防ぎやすくなります。

グローバル人材要件を作成するステップ

- グローバル人材要件の大カテゴリを3つ作成する

- 各大カテゴリを構成する能力要件を洗い出す

グローバル人材要件を作成するステップ1:グローバル人材要件の大カテゴリを3つ作成する

まずグローバル人材定義を構成する要件の大カテゴリを3つ作成します。ここではよくあるパターンを2つご紹介しますので、どれが自社に近いか検討してみてください。

3つの大カテゴリのパターン①

1つ目のパターンは異文化対応力、語学力、専門性の3つにすることで役職関係なく必要なスキルを入れています。自社の人材育成で階層別研修や選抜研修などでリーダーシップやマネジメント強化を行っておりそのリーダーシップとマネジメントの内容は日本も海外も共通である企業には使いやすいパターンです。グローバル人材の要件からマネジメント・リーダーシップを外すことでよりグローバル人材に特化した能力要件に絞れるだけでなく、他の研修体系との重複もないため運用もしやすくなります。

- 異文化対応力

- 語学力

- 専門性(ビジネススキル含む)

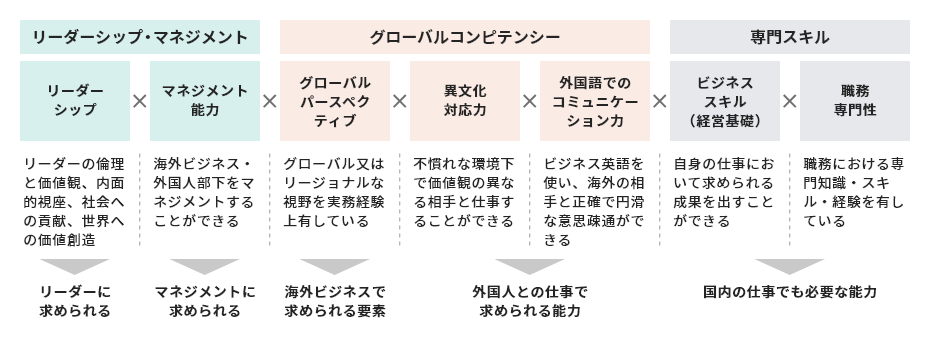

3つの大カテゴリパターン②

2つ目のパターンは、リーダーシップ・マネジメント、グローバルスキル、専門性の3つに分けたパターンです。グローバルスキルの中にパターン①の異文化対応力と語学力を包含しており、リーダーシップ・マネジメントを追加している点が、パターン①と異なります。

グローバル人材の対象者にはより高いレベルのリーダーシップやマネジメントをより早い段階で身につける必要があるものの、国内の役職・年次上自社の階層別研修や選抜研修のマネジメント研修やリーダーシップ研修に参加し難い企業の場合はこのパターン②を用意することで、グローバル人材育成体系で早期にリーダーシップ・マネジメントを身につけることができるためよりフィット感が高まるでしょう。

- リーダーシップ・マネジメント

- グローバルスキル

- 専門性(ビジネススキル含む)

グローバル人材要件を作成するステップ2:各大カテゴリを構成する能力要件を洗い出す

グローバル人材の3つの大カテゴリが決まった後は、各カテゴリの能力要件を洗い出します。ここでは、上記で紹介したグローバル人材要件パターン②の大カテゴリを例に能力要件を紹介します。

まず、リーダーシップ・マネジメントの中でリーダーシップとマネジメントの2つに分けます。グローバルスキルは、グローバルパースペクティブ、異文化対応力、外国語でのコミュニケーション力の3つで構成し、専門性はビジネススキルと職務スキルに分解します。 どこまで細分化するかは企業によって異なりますが、このように分解することでどの能力が必要かがより明確になります。 一方で、細かくしすぎると人事施策の運用難易度が上がりますし、社員にとっても覚えられなくなるデメリットがあります。各大カテゴリに対して3つ以内の要件に抑えるとよいでしょう。

ステップ4.グローバル人材育成体系の策定

グローバル人材の能力要件が決まった後は、グローバル人材育成体系を作ります。 グローバル人材育成体系を作る前に、自社のグローバル人材育成体系の現状と今後どのような体系を目指したいかを把握しましょう。 以下のように、企業のグローバル人材育成には3つのパターンがあります。

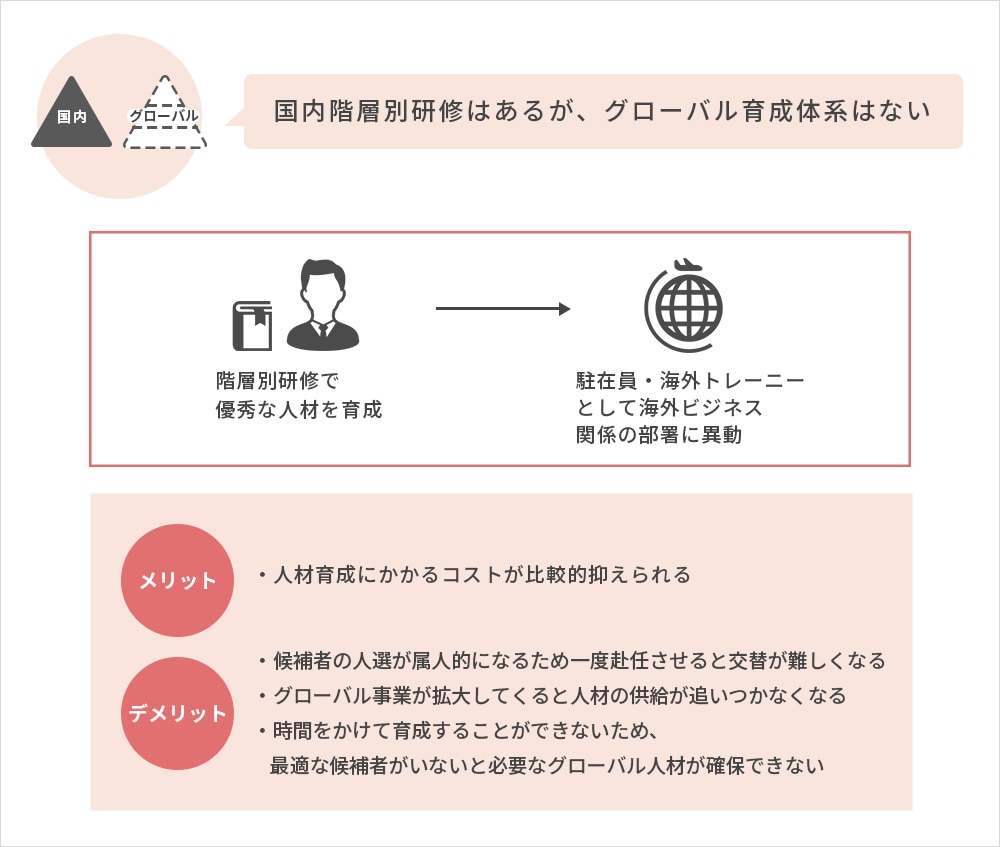

パターン1:国内階層別研修はあるがグローバル人材育成体系はない

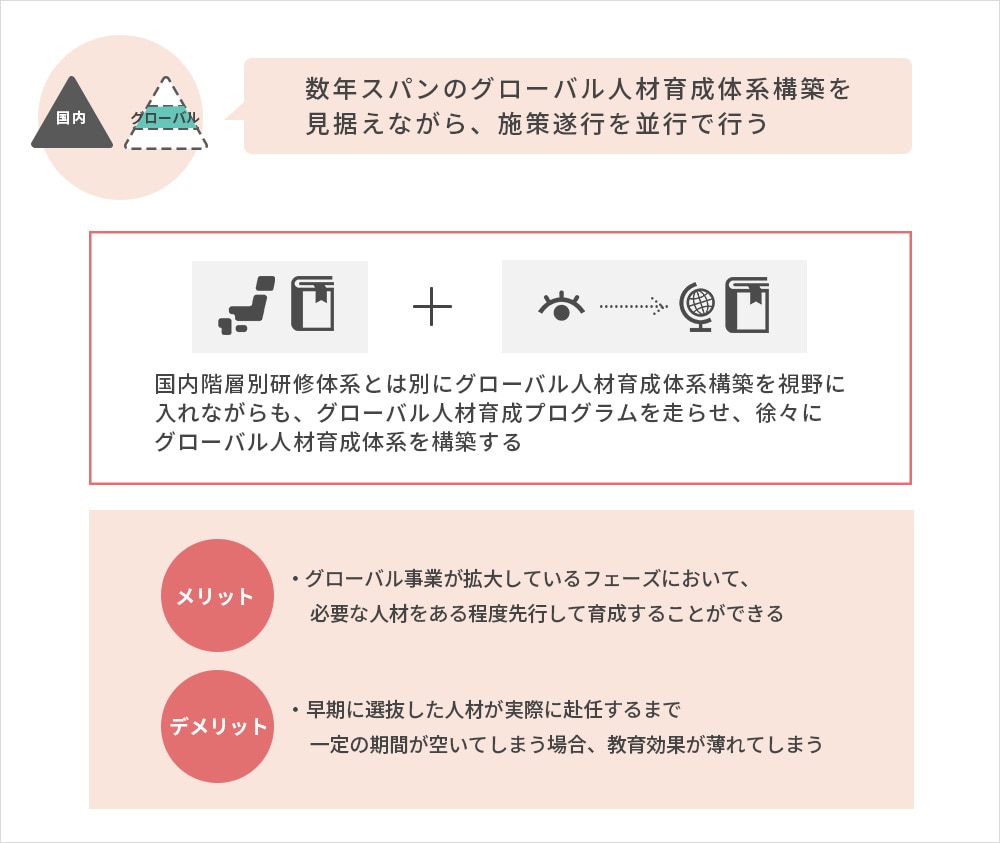

パターン2:数年でグローバル人材育成体系構築を視野に入れながら施策遂行を同時並行で行う

パターン2:数年でグローバル人材育成体系構築を視野に入れながら施策遂行を同時並行で行う

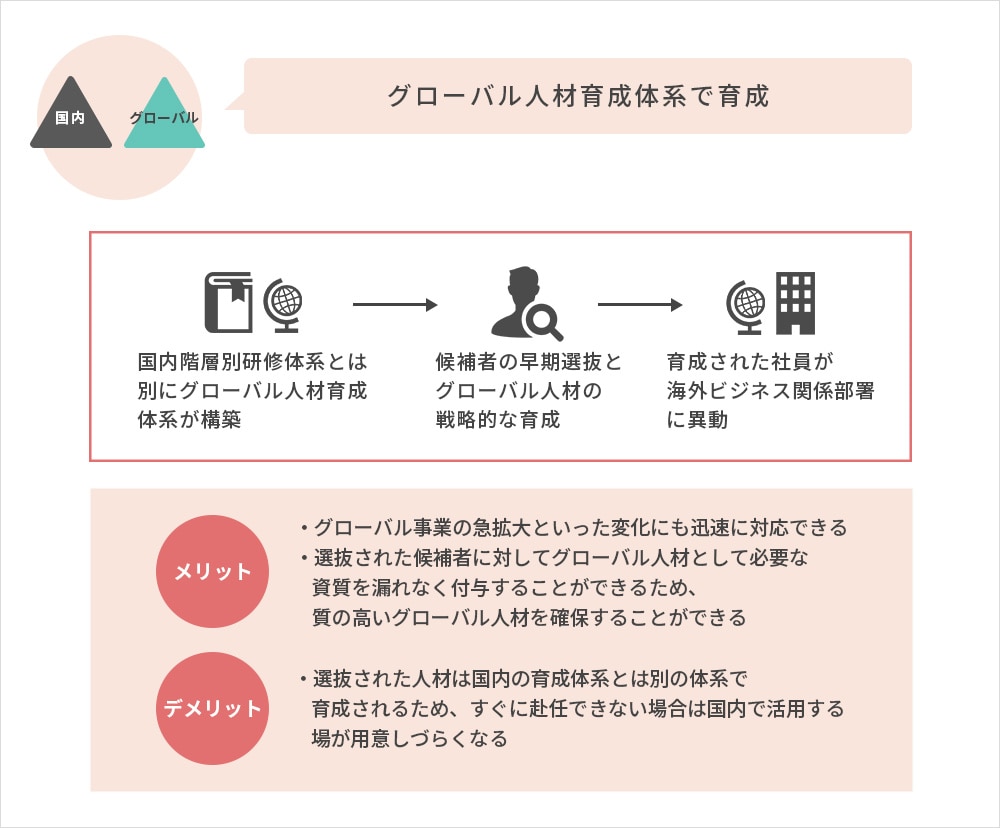

パターン3:グローバル人材育成体系でグローバル人材を育成

パターン3:グローバル人材育成体系でグローバル人材を育成

どのパターンを目指すかによってグローバル人材の育成体系が大きく変わるため、まず自社の現状はどのパターンに位置し、どのパターンを目指すかを決めましょう。 グローバル人材育成体系の方向性が決まった後は、実際に育成体系を作ります。以下は縦軸に階層、横軸にグローバル人材の定義と能力要件で構成し、能力要件に必要な経験・研修をマッピングしています。育成体系を作る際に大事なことは、「誰に」、「どの能力要件を」、「何で育成するか」の3つを決めていくことです。

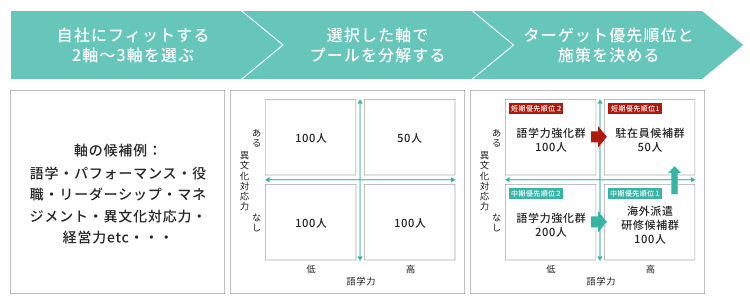

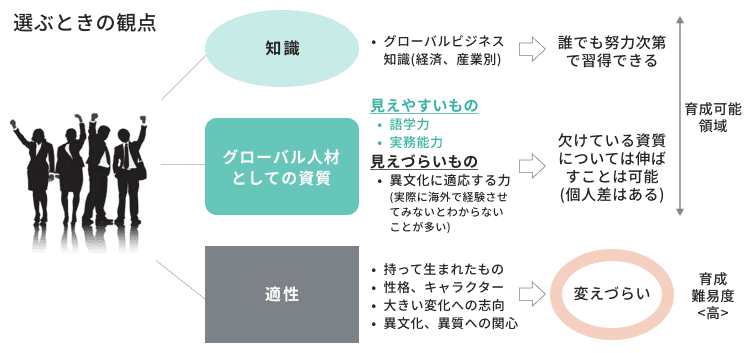

ステップ5.グローバル人材の候補者を選定する

グローバル人材育成体系ができたら、次はグローバル人材育成の候補者を選定します。企業によって候補者の選定方法は多岐に渡ります。タレントマネジメントシステムを導入し、人材データの可視化が進んでいる企業では候補者の特定もスピーディーにできると思いますが、人材データがまだ揃っていない企業もあるでしょう。ここでは、人材データが豊富になくても選びやすい考え方をご紹介します。 グローバル人材の候補者を選定する際は社員を2軸の2×2のマトリックスで分類してみることを推奨します。場合によっては3×4のマトリックスになる場合もありますが、最初は2×2のマトリックスで作ってみましょう。

1.自社で取りやすい人事データから最適な2つの軸を選ぶ

人事データにTOEICなどの語学力、パフォーマンス評価結果、役職、スキルなど比較的取りやすいデータがあると思いますので、取りやすいデータを洗い出し、グローバル人材の選定として最適な軸を2つ決めます。

2.選択した2つの軸で2×2のマトリックスを作成し社員数を記載する

最適な軸の候補を2つ決まった後に、実際にマトリックスを作ります。マトリックスを作ると社員が4つの象限に分かれるため、各象限に社員数を記載してみましょう。

3.4つの象限に短期・中長期の優先順位を決めてターゲットを絞る

4つの象限に対して短期の優先順位と中長期の優先順位を決めます。短期の優先順位は業績に繋がりやすい現在グローバルで活躍している社員の育成や数年以内に駐在する可能性の高い人材の育成になることが多いです。中長期の優先順位は未来のグローバル人材のプールを増やすことを目的に若手社員のグローバルマインド醸成や語学力強化などが該当します。このように社員を4象限に分けることで短期・中長期に分けて優先順位付けしやすくなります。また、4象限に分けることで、必ずしも全員を対象とする必要がなく、初年度に行う対象者を絞り込みやすくなりますし、複数年にまたいだ計画も立てやすくなります。

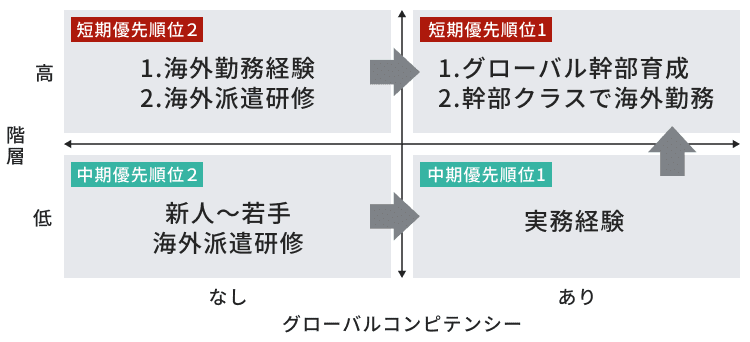

ステップ6.グローバル人材の育成施策を決定する

グローバル人材育成の対象者が決まった後は、具体的にどの施策で育成をするかを決めます。ここでは、先ほどご紹介した4象限のマトリックスに対象者を分けた例を用いて紹介します。 4つの象限それぞれで何を強化するのか、どのような経験・知識・スキルが必要かを明確にし、強化施策を設定しましょう。

ここでは、以下画像の例にあるように、縦軸に階層、横軸に語学力や海外経験などのグローバルコンピテンシーでマトリックスを作った場合について説明します。グローバルコンピテンシーがあり、かつ階層も高い場合は幹部研修などで選抜育成をします。

一方で、階層が高く、グローバルコンピテンシーがない場合は、短期の海外派遣研修に参加したり海外勤務経験を付与したりするなどしてグローバルコンピテンシーを備えた人材にしていきます。

ステップ7.実際にグローバル実務に異動アサインする

グローバル人材育成が進んだら、実際に社員を海外駐在員や海外営業などグローバル実務に携わるポジションにアサインします。ただし、「グローバル人材育成プログラムに参加した社員は、全員がグローバル人材になっている」とみなしてアサインすることは避けてください。社員がグローバル人材育成プログラムに参加したからといって、必ずしもグローバル人材になるとは限りません。ここでは、特に海外駐在員を選定する際に注意するポイントをご紹介します。

海外駐在員を選定する際に、語学力やビジネススキル、実務スキルだけで判断するとミスマッチが生まれやすいです。どんなに語学力や実務能力が高くても、自分の知らない新しい環境への適応力が低ければ、海外現地に溶け込んで生活し働くことは難しいでしょう。

仕事はできると思って赴任させたら、海外が嫌だということで予定していた赴任期間より短い期間で帰任するといったケースもあります。 そのため、駐在員として選定する際はその人の適性も見るようにしましょう。たとえば、ストレス環境下に置かれても前向きにポジティブに考えられるかどうか、馴染みのない環境に行ってもストレスなく生活ができるかどうか、関係性がない見知らぬ相手であっても自らコミュニケーションを取りに行けるかどうか、などの適性を見ることがおすすめです。

このような適性があるかどうかを見る施策としてはアセスメントなどもありますが、1週間程度の短期海外派遣研修を行なうこともおすすめです。現地でのフィールドワークや現地の方と現地語や英語で協働体験を与えて、一人ひとりの候補者がどのような行動を起こすか観察してみましょう。

実際に海外で実践させてみると、自ら外国人に関わりに行く人もいれば、基本的には受け身姿勢でいる人など顕著に適性が現れます。

また、最初の数日は自ら積極的に関われなくても、慣れてくると数日で自ら関わっていけるようになる人もいます。このような方は慣れると適応できる可能性が高いです。1~2週間程度海外経験させると一人ひとりの適性が把握できるでしょう。 適性の把握にも役立つアルーの短期海外派遣研修プログラムは以下をご覧ください。

監修者からひとこと |

グローバル人材を育成する7つの手法

さっそく自社でもグローバル人材の育成を始めるとなったら、どのような育成方法があるのでしょうか。 7つの方法をご紹介いたします。

グローバル人材の母集団形成

グローバル人材の母集団形成とは、グローバル人材となりうる社員を社内からピックアップして、育成の対象となる集団を決定することです。グローバル人材を育成する場合、まずはグローバル人材の母集団形成を意識してみましょう。

グローバル人材の母集団形成を行う際には、まず公募型の研修やセミナーを開催することがおすすめです。例えば「入社10年目までの若手社員を対象に、公募制で短期海外派遣を行う」といったように枠組みを作り、グローバルに活躍することへの興味喚起や不安払拭を目指します。

母集団をより広く形成したい場合は、必須の研修としてグローバル研修を取り入れるとよいでしょう。入社3年目などの若手の内から、グローバルマインドや基礎スキルを習得するための研修を取り入れてみてください。

上位役職の知識スキル習得

海外拠点へ赴任する際には、国内で勤務している際よりも1〜2ランクほど上位の役職へつくケースが多いです。そのため、海外赴任候補者を対象とした上位役割の知識習得機会を設けるとよいでしょう。

特に、海外駐在員は管理職として赴任する場合が多いです。そのため、管理職や経営者就任を見据えた、上位役割へ求められるスキルや心構えの習得を行なうことが求められます。経営全般に関する知識を身につけたり、他者交流の機会を設けたりするのも効果的です。

赴任者教育

海外赴任が決定したら、即戦力として海外で活躍できるようになるために必要な赴任者教育を実施していきます。

具体的には、まず語学や異文化理解、役職認識などを目的とした赴任前研修を行いましょう。マネジメントスキルもここで学んでもらうのがおすすめです。その後、ケースバイケースで家族向けの説明会を実施します。赴任に向けた不安解消のため、語学や現地での生活について必要事項を説明しましょう。

また、語学力と同時に異文化でのコミュニケーション能力も必要になってきます。

アルーが行っている異文化コミュニケーション力研修については以下のページをご確認ください。

駐在員向け異文化コミュニケーション力研修

▼資料ダウンロードはこちら

海外赴任者が即戦力として活躍するためには、現地で起こるであろうトラブルに対してシミュレーションをしておくことが重要です。アルーのシミュレーションを取り入れた赴任者研修については以下のページをご覧ください。

▼資料ダウンロードはこちら

グローバルリーダー育成

グローバルに活躍できるリーダーを育てるためには、グローバルリーダー育成に特化した教育が必要です。これまでは大人数での集合研修が主流でしたが、最近では少人数で個々のケースに特化した個別教育が主流になっています。

それぞれの社員や状況に合わせた、個別のグローバルリーダー育成を実施するのも有効です。グローバルな環境でリーダーシップを発揮するための心構えやスキルなどについて学んでもらいましょう。

グローバル人材のリーダー育成研修については以下のページをご確認ください。

グローバルリーダー 個別育成

外部研修・セミナーへの参加

グローバル人材育成を行う際におすすめなのが、外部研修やセミナーへの参加です。外部で実施されている研修やセミナーに参加してもらえば、グローバル人材やグローバルリーダーを効率よく育成できるでしょう。

グローバル人材育成にありがちな課題として、社内にグローバル人材育成のノウハウが蓄積されづらい点がありました。外部研修や外部セミナーへ参加すれば、社内のグローバル人材育成ノウハウに不安がある場合でも質の高い教育が実施できます。

アルーの提供するグローバル人材育成については、以下のページから詳しくご覧ください。

グローバル人材育成サービス一覧

▼グローバル人材育成・研修サービスについての詳しい資料はこちらからダウンロードいただけます。

海外支社でのOJT

グローバル人材育成を行う際には、海外支社でのOJTを実施するのも一つの手です。OJTを行えば、現地での業務に直接役立つスキルや知識をダイレクトに獲得できます。海外支社でのOJTは、グローバル人材の即戦力化に有効です。

海外支社で経験を積ませる方法の一つに、海外トレーニー制度があります。

アルーが海外トレーニーの定期面談・サポートを行う支援プログラムについては以下のページをご確認ください。

海外トレーニー赴任支援

▼資料ダウンロードはこちら

eラーニングの活用

eラーニングを導入すれば、社員はいつでもどこでもスマホやタブレット上から学習を進めることができます。グローバル人材を育成する際には、eラーニングを活用するのもよいでしょう。

特に毎日コツコツ取り組むことが求められる語学の習得はeラーニングと相性がよく、語学に関連するeラーニングの教材も豊富です。また、eラーニングを使えば赴任中も学習を続けられるため、海外赴任前後で継続的な教育を行いたい場合にも活用できます。

アルーが提供している異文化コミュニケーションや海外で必要なマネジメントスキルなどを学べるeラーニングプログラムについては以下のページをご確認ください。

グローバルeラーニングプログラム

監修者からひとこと |

グローバル人材の育成を推進する際の注意点

次にグローバル人材育成における注意点について解説します。グローバル人材育成に限った話ではありませんが、特に注意すべきことを解説します。

全社で取り組む

グローバル人材の育成は、単に個々の社員のスキルアップを目指すだけでなく、企業全体の国際競争力を高める戦略的な取り組みです。このような取り組みを成功させるためには、組織全体で一丸となって推進することが不可欠です。以下では、「全社で取り組む」ことの重要性について、その意義と具体的なアクションポイントを解説します。

社員からの共通理解を得ることが重要

グローバル人材育成の取り組みを成功させるためには、社員がその意義と目的を理解し、共通の目標に向かって努力することが不可欠です。この共通理解を促進するためには、育成プログラムの目的、内容、そして企業にとっての価値を明確に伝えることが必要です。

経営陣からの積極的な発信が大切

経営層がグローバル人材育成の重要性を理解し、積極的にこの取り組みを支援する姿勢を示すことは、社内のモチベーションを高める上で非常に効果的です。経営陣からの定期的なメッセージや、育成プログラムへの参加、支援の具体的な形は、社員の参加意欲を引き出し、全社的な取り組みを促進します。

評価制度との連動も重要

グローバル人材の育成成果を最大化するためには、育成プログラムを社員の評価制度と連動させることが有効です。育成プログラムで習得したスキルや知識、さらには海外での業務遂行能力を評価に反映させることで、社員の成長を促し、グローバルでのキャリアパスを構築する手助けとなります。

意見を発言しやすい空気をつくる

グローバル人材の育成過程では、異なる文化背景を持つ人々とのコミュニケーションが必須となります。そのため、社内では、まず意見を自由に表現し、建設的な議論を促進する文化を築くことが、グローバルな視野を養う上で極めて重要です。

自分の意見を発信しやすい雰囲気や組織にしていく

グローバル人材の育成は、多様な文化や価値観に触れ、それらを理解し尊重する能力を養うことも含まれます。そのためには、社内においても多様な意見が尊重され、自由に意見が交わせる開放的な雰囲気を作ることが重要です。社員一人ひとりが自身の考えを安心して表現できる環境を整えることで、グローバル人材としての必要なスキルの基盤を築くことができます。

監修者からひとこと |

グローバル人材育成の成功事例

アルーでは、多くの企業のグローバル人材育成を支援してきました。3つの成功事例をご紹介します。

株式会社ヤクルト本社様

株式会社ヤクルト本社では、1964年に台湾での営業を開始して以降、「現地主義」でヤクルトブランドのグローバル化を進めています。現在では海外39の国と地域で販売を展開していますが、そんなグローバル化の際に力を入れたのがグローバル人材の体系的な育成です。

アルーが提供したグローバル人材では、まず駐在員アンケートの実施や部長へのヒアリングなどを通じて、グローバル人材像の定義や能力要件の設定、グローバル人材育成体系の策定を行った上で、駐在員育成やグローバル人材プール育成などをご支援いたしました。

株式会社ヤクルトでの事例は、以下のページから詳しくご覧ください。

「点」から「線」の育成へ。経営戦略に基づいたグローバル人材育成体系構築のポイント(株式会社ヤクルト本社導入事例)

▼事例資料ダウンロードはこちら

TANAKAホールディングス株式会社様

TANAKAホールディングス株式会社では、海外拠点のナショナルスタッフの選抜者を対象としたマネジメント研修を実施しました。アルーは、日本語クラス、英語クラスの双方において研修設計、当日運営、振り返りなどを支援いたしました。これまで教育機会の少なかったナショナルスタッフに対して、どのように満足のいく研修を実施したのかを詳しくご紹介していますので、詳細は以下のページからご覧ください。

ナショナルスタッフに教育の機会を!スキルアップと横同士のつながりを実現 (TANAKAホールディングス株式会社事例)

▼事例資料ダウンロードはこちら

ミズノ株式会社様

ミズノ株式会社では、経営戦略の1つに「グローバル事業の強化」を掲げています。グローバルで商品戦略や売上向上を実行するのは社員である「人」であるため、グローバル事業の「人」の強化に重点を置いています。2019年にグローバル人事担当が編成され、「人」の強化には共通の思いが大切であり、同じ方向を見据えて取り組む体制を作る必要があると考え、2022年は DNA Workshop を実施し、毎月海外現地法人のHRが集まる One HR Meeting を開催し、2023年にはさらに Global One HR Conference を実施しました。

グローバル人事の強化のためにスキル習得だけではなく One Team でグローバル事業を強化するためのHR内の「関係構築」に取り組んだミズノ株式会社の事例は以下のページからご覧ください。

グローバル事業強化の要として、本社と海外現法のHRが One Team となるためのGlobal One HR Conference(ミズノ株式会社事例)

▼事例資料ダウンロードはこちら

グローバル人材育成の課題

グローバル人材育成の課題には以下のような点が挙げられます。

- グローバル人材像が不明確

- グローバル人材の育成体系がない

- グローバルで働きたい社員が少ない

- 新しい海外駐在員を選定できていない

- 海外駐在員へのフォローができていない

- 日本人のグローバル経営後継者の不足

- 海外現地法人のナショナルスタッフ幹部の不足

グローバル人材の育成がうまくいかないケースでは複数の要因が複雑に絡み合っている場合が少なくありません。

グローバル人材を育成する際にありがちな課題について、以下で詳しくご紹介していますので、詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

『グローバル人材育成の課題とは?育成のポイントや流れについて』

監修者からひとこと |

グローバル人材育成なら「アルー」へ

グローバル人材の育成なら、アルーにお任せください。

アルーでは、海外で成果を上げられる「グローバル人材育成」の豊富なノウハウを活かした、プログラムと実績を有しています。

- 海外派遣型研修

- トレーニー育成

- 海外派遣オンラインプログラム

- グローバルリーダー選抜育成

- エグゼクティブリーダーシッププログラム

- 駐在員・海外派遣社員赴任前研修

- 語学力強化(ALUGO)

- 日本文化体験リベラルアーツ&チームビルディング

- ナショナルスタッフ育成

- グローバル人材育成コンサルティング

- eラーニングプログラム

ただ育てるだけではない、「育成の成果にこだわる」ことをコンセプトに掲げ、企業の海外人材育成に最適なソリューションを提供します。

まとめ

グローバル人材に求められる要素から、自社で育成をすべき理由まで解説いたしました。

海外で活躍し成果を上げられるグローバル人材は、今や大企業だけではなく中小企業でもニーズが高まっています。

グローバル人材は、ただ語学力があるだけでは務まりません。ビジネススキルやコミュニケーション能力、指示待ちをしない積極性、マネジメント能力などが求められます。

自社でグローバル人材を育成することは、海外でのビジネスチャンスを逃さない、世界に向けた事業展開の大きな一歩となります。

また、企業として多様な価値観を受け入れる「ダイバーシティ経営」へのアップデートも期待できるでしょう。

グローバル人材の育成をさっそく始めたいという企業は、ぜひ「アルー」にご相談ください。

▼アルーのグローバル人材育成サービスの資料はこちらからダウンロードできます。

▼アルーのグローバル人材育成サービスについて詳しくはこちらのページもご覧ください。

グローバル人材育成サービス