【最新】新入社員の傾向から紐解く。おすすめの教育ステップ

新入社員が企業の主戦力として活躍できるようになるために欠かせない新人研修。

仕事に必要なスキルを身につけてもらうことはもちろん、企業への理解を深めたり、精神面での成長を促したりする上で研修はビジネスにおいて非常に重要な育成の場です。

しかし、研修では気をつけるべき点や伝えたい内容が多く、何から手を付ければよいのかわからない、といったケースも少なくありません。そこで今回は、社員の成長を促す上で効果的な、おすすめの教育ステップや研修実施時のポイントについて解説します。

2024年度新入社員研修の企画担当者の方必見! |

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

【テンプレートプレゼント!】新人教育育成計画書

アルーでは、年間100社以上の企業、2.7万人の受講者へ新人研修を提供しております。新人教育に役立つチェックシートを下記ページにて無料で配布しています。

テンプレートのサンプル

新人とOJTトレーナーが目標をすり合わせ、進捗を確認するために使用できます。自社の目標に合わせて項目を修正し、すぐに使えるExcel形式の資料です。ぜひダウンロードし、新人教育にお役立てください。

新入社員を伸ばす教育の3STEP

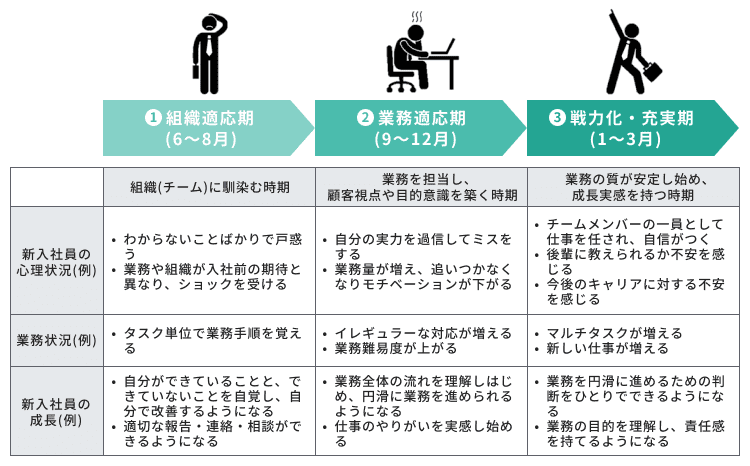

研修は、5〜8月、9〜12月、1〜3月といった時期ごとに異なる内容を取り入れるのが効果的です。ここでは、新入社員を伸ばすための3つの教育ステップについてご紹介します。

5~8月にぶつかる壁と対処法

5〜8月は、新入社員がチームに馴染んでくる時期です。

この時期の新入社員は、配属に対する期待や不安をたくさん抱えています。入社した直後のためわからないことも多く、時には思い描いていた業務内容と実際の業務内容のギャップにショックを受けてしまうこともあります。

この時期には、まず細かなタスク単位で業務の手順を覚えてもらうことが重要です。わからないことを直ちに確認するクセをつけるなど、社会人として基本的なスキルを身につけてもらいましょう。

具体的な対処法としては、導入研修や実践として、下記のポイントを見てあげるようにしましょう。

- 自分ができていることと、できていないことを自覚し、自分で改善するようになっている

- 適切な報告・連絡・相談ができるようになっている

5~8月は組織適応期と呼ばれる時期であり、新入社員が社会人としての基礎力を固めるほか、組織やチームに馴染むことを重要ゴールとしてフォローしましょう。

9~12月にぶつかる壁と対処法

9〜12月は、8月までと比べて業務の中でできるようになることも増え、責任感や自我が芽生えるのが特徴となっています。

この時期は「ビジネス適応期」と呼ばれており、以下のようなことがこの時期の目標となります。

具体的な対処法としては、導入研修や実践として、下記のポイントを見てあげるようにしましょう。

- 業務全体の流れを理解しはじめ円滑に業務を進められるようになっている

- 仕事のやりがいを実感し始めている

この時期は、できるようになることが増える反面、自身の能力を過信したミスを犯してしまいやすくもなります。本人にとって無理のない業務内容となるよう、適度に難易度や量を調整することが大切です。

1~3月にぶつかる壁と対処法

1〜3月は、徐々に業務に慣れるとともに成長を感じることが多い、戦力化・充実の時期となります。チームの主力メンバーとして仕事を任されることも多くなるため、自分の仕事ぶりに自信を持つことがこの時期の目標です。1年の成長を実感することも多いこの時期ですが、同時に将来のキャリアや、4月以降の後輩への指導について不安を感じることも1〜3月の特徴となります。

具体的な対処法としては、導入研修や実践として、下記のポイントを見てあげるようにしましょう。

- 業務を円滑に進めるための判断をひとりでできるようになっている

- 業務の目的を理解し、責任感を持てるようになっている

1~3月は、戦力化・充実期と呼ばれ、業務の質が安定し始めて成長実感を持つ時期です。不安を解消し、チームメンバーの一員としての責任を果たせるように、必要なサポートを提供してあげましょう。

アルーの新人フォローアップ研修について詳しくは「新人フォローアップ研修」をご覧ください。

監修者からひと言 |

最近の新入社員の傾向

新入社員にとって効果的な研修を行うためには、まず最近の新入社員の傾向を把握することが欠かせません。

「柔軟に学ぶ姿勢がある」「多様性を受け入れる意識が高い」といったポジティブな傾向が見られる一方で、「適切な行動の判断ができない」「リスク回避を優先する」といったネガティブな課題も浮かび上がっています。

必要だと理解した事柄を柔軟に取り入れる

新入社員は、「必要だと感じたことを積極的に取り入れる柔軟性」を持っています。SNSやインターネットを通じて多様な情報に触れながら育ってきた世代であり、世の中にはさまざまな選択肢があることを理解しています。そのため、「これは必要だ」と思えば、すぐに受け入れて行動に移すことができます。研修においても、学んだ内容の重要性を納得すれば、スムーズに実践に移す姿勢が見られました。

同世代との高い関係構築スキル

最近の新入社員は、大学入学時からコロナ禍を経験しており、オンラインと対面の両方でのコミュニケーションに慣れている世代です。そのため、同世代同士でのチームワークや協力関係を築く力が高い傾向にあります。研修のグループワークでも、スムーズに役割分担をし、協力しながら課題を進める姿が見られました。

多様性を受け入れることに抵抗を感じない

最近の新入社員の特徴として、「多様性を受け入れることに抵抗を感じない」という点が新たに加わりました。個人の価値観を尊重し、相手の違いを認めることが当たり前の環境で育ったため、「人それぞれ違うのが普通」と自然に考えています。そのため、異なる文化や考え方に対しても柔軟に対応できる傾向があります。これは、今後のグローバルなビジネス環境においても大きな強みとなるでしょう。

周囲からどう見られるか、どういう行動が適切かを知らない

ここまではポジティブな特徴を紹介してきましたが、反対にネガティブな傾向もいくつか見られます。その1つが、「周囲からどう見られるか、どういう行動が適切かを知らない」という点です。講義中や休憩時間におけるオン・オフの切り替えがうまくできておらず、不適切な言動が見られることがあります。たとえば、研修中に講師が話している最中に私語をする、リラックスしすぎた態度を取るなど、社会人としてのTPOを理解する意識が不足しているケースがありました。これは、社会人経験が浅いために生じる課題でもありますが、今後の研修で重点的に指導する必要があるでしょう。

手の届く情報や居心地のよいつながりで満足してしまう

もう1つの課題として、「手の届く範囲の情報や、慣れ親しんだ人間関係の中で満足してしまう」という傾向が見られます。たとえば、研修の課題に取り組む際、講師に質問をせず、テキストの情報だけで答えを探そうとする姿が目立ちました。また、同じグループ内での交流に留まり、講師や人事担当者と積極的にコミュニケーションを取ろうとしない傾向も見られました。主体的に新しい情報を得る力や、異なる立場の人と関わる力を伸ばすことが、今後の課題といえます。

チャレンジよりリスク回避を優先する

最近の新入社員には、「チャレンジよりもリスク回避を優先する」という新たな傾向が見られました。研修の場面でも、「これは○○するのが正解ですか?」と正解を求める発言が多く見られました。慎重に行動することは悪いことではありませんが、失敗を恐れて挑戦しない姿勢が強くなると、成長の機会を逃してしまいます。研修では、安心感を持たせつつ、チャレンジすることの重要性を伝えていくことが求められます。

新入社員の特徴についてより詳しくは、以下の記事をご覧ください。

『【最新】新入社員の特徴といまどき新入社員の成長を促すポイント』

新入社員の育成ポイント

ここからは、新入社員を育成する際のポイントについて解説します。

新入社員の特性を理解したうえで対応する

最近の新入社員は、指示されたことを忠実にこなす能力が高い一方で、自発的に動くことが少ない傾向があります。言われたことには正確に対応できますが、自ら気付いて行動するのは苦手なケースが多く見られます。

この特性を踏まえ、育成の際には「どう進めるべきか?」「お客様はどう思うか?」といった問いかけを行い、考えさせることが重要です。例えば、会議資料のコピーを頼む際に「参加者が増える可能性があるね」と伝えることで、自ら追加の準備を考えるよう促すことができます。新入社員の主体性を引き出すには、指示を与えるだけでなく、気付く力を養う工夫が必要です。

内発的動機づけをする

新入社員の成長を促すためには、「自分はこれをやりたい」と思える内発的動機づけを引き出すことが重要です。これは、「指示されたからやる」といった外発的動機づけとは異なり、新入社員自身の価値観や興味に基づくものです。

内発的動機づけを高めるには、自律性(自分で決定できる感覚)、有能感(自分に能力があるという自信)、関係性(周囲とのつながり)の3つの基本欲求を満たすことが必要です。例えば、業務の選択肢を与えて自律性を尊重したり、成功体験を積ませて有能感を育てたり、上司や同僚との関係を築くことで関係性を実感させる工夫が効果的です。新入社員が主体的に働く環境を整えることで、持続的な成長を促すことができます。

積極的にポジティブな声掛けをする

入社したばかりの新入社員は、業務に慣れずにつまずくことが多く、「自分は先輩と比べてできが悪いのでは」と劣等感を抱きがちです。このようなネガティブな感情が蓄積すると、パフォーマンスが低下し、悪循環に陥る可能性があります。

そのため、新入社員には「できないこと」よりも「できること」や「上手くいったこと」に目を向けたポジティブな声掛けを意識することが重要です。たとえば、指摘をする際には、まず成長した点や努力が見える部分を認めた上でフィードバックを行うと、前向きな姿勢を維持しやすくなります。新入社員の自信を育み、成長を促すためにも、日々の声掛けを工夫することが大切です。

OJTを実施する

OJT(On the Job Training)とは、実際の業務を通じて指導を受けながら、知識やスキルを身につける教育方法です。座学やマニュアルでは学びにくい実践的なスキルを、短期間で習得できるというメリットがあります。

また、OJTは知識のインプットを重視する「OFF-JT(座学研修)」とは異なり、すぐに実践に活かせる点が特徴です。さらに、メンター制度やブラザー制度といったサポート制度と組み合わせることで、新入社員の精神的なフォローと実務スキルの習得を両立させることも可能です。新入社員の早期戦力化を図るために、計画的なOJTの実施を検討しましょう。

OJTについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『OJTとは?OFF-JTとの違いや効果的な方法をわかりやすく解説』

監修者からひと言 |

OJTトレーナーの役割

OJTとは「On the Job Training(職場内教育)」の略語であり、多くの企業で取り入れられている新入社員育成施策の一つです。職場の先輩や上司がOJTトレーナーとなり、新入社員の育成やサポートを行います。

新入社員と多くの時間を過ごすOJTトレーナーは、新入社員の成長に大きな影響を与えます。

そこでここでは、新入社員のOJTを行う上でOJTトレーナーにどのような役割が求められるのか、また、人事部はOJTトレーナーに対してどのようなサポートができるのかを説明します。

OJTトレーナーは新入社員が経験から学習できるようにサポートすることが求められます。

指導内容を正確に伝えるということはもちろんですが、社会人の模範役としての後ろ姿を見せるという点や、精神面でのサポートを行うという側面も忘れてはいけません。

新人研修においてOJTトレーナーが持つ役割には、以下のようなものがあります。

- 社会人としての模範役

- 業務の指導役

- 自立にむけた相談役

- 新入社員の時間管理

- 業務のフォローアップ

- 組織全体で新入社員に関わる環境づくり

このように、OJTトレーナーは新入社員の経験学習をサポートするために様々な役割を果たす必要があります。

それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。

社会人としての模範役

OJTトレーナーが持つ重要な役割として、まずは社会人としての模範役となるという点が挙げられます。

新入社員は業務内容に慣れていないことはもちろんですが、ビジネスマナーやビジネスに適した振る舞いなど、ビジネスのために必要な基礎的なスキルがまだまだ身についていないことが少なくありません。

このような問題点を解決するには、新入社員研修やOJTを行う中で、社会人としての模範役になるという点を意識するとよいでしょう。一人前の社会人としての将来像を見せることで、新入社員との信頼関係を構築することにもつながります。

業務の指導役

新人研修を行う際には、業務内容を正確に伝え、新人社員が自立、自走できるようになるまでのサポートを行うことが必要です。業務の理解度の確認やサポートを行うという点は、OJTトレーナーが持つ大きな役割の1つです。

ただ、全てを手取り足取り教えていては、将来新入社員の自立した活動の妨げになってしまうこともあるでしょう。

最も重要なのは、新入社員がそれぞれの経験を通して学習できるようになるために必要なサポートを提供することだという点を、頭に入れておいてください。

自立にむけた相談役

入社したばかりの新入社員は、業務内容や人間関係においても悩みを抱えがちです。

中には、何か疑問や悩みを持ってもなかなか上司に質問や相談ができないという新入社員は少なくありません。

新入社員が自立して業務を行えるようにするためには、自立をサポートする相談役が必要です。OJTトレーナーは普段から相談しやすい環境を整えて新入社員の成長を支えることで、自立を促すことができるでしょう。

このような精神面でのサポートを行うこともOJTトレーナーの重要な役割です。

新入社員の時間管理

新入社員は慣れない業務が多く、次々と増えるタスクに困惑してしまうかもしれません。特に入社直後の時期は、仕事の優先順位付けなどがうまくいかず、仕事の量の多さに圧倒されてしまうものです。

指導役となるOJTトレーナーにとって、新入社員の時間管理を行うことは重要な役割の1つです。将来新入社員に自立して活躍してもらうために、優先順位付けのコツを伝授するなど、タイムマネジメントのアドバイスや手助けを行うのもよいでしょう。

▼アルーでは、タイムマネジメントに関する研修サービスを提供しています。下記からご確認ください。

業務のフォローアップ

新入社員は、業務について何もわからない状態からスタートします。そのようなときにOJTトレーナーからわかりやすいアドバイスがあれば、新入社員が抱える負担を軽減することができるでしょう。このような普段からの業務のフォローアップも、OJTトレーナーの重要な役割です。

業務については、具体的で端的な説明をするように心がけるとよいでしょう。失敗してしまったときは、なぜその失敗が起こってしまったのか、どのような対策をすれば次の失敗を防ぐことができるのかを、自分で丁寧に考えてもらうことがポイントです。

▼OJT指導力を向上する研修サービス資料のダウンロードはこちら

人事部から現場担当者への支援

OJTトレーナー研修の実施は、新入社員を育てる現場担当者にとって大きなサポートになります。しかし、研修の設計や内容に悩まれることも事実でしょう。そこで、研修やそれ以外の場で人事部が現場担当者に対して行うべきサポートとして重要なポイントをご紹介します。

人事部が現場担当者に対して行うべき重要なサポートは下記2点です。

- 具体的な指導の手順を示すためのサポート

- 育成計画の作成のサポート

指導の手順においては、現場担当者の中には、そもそも新入社員に対してどのような手順で指導を行うのがよいのか分かっていない社員が少なくないという点で重要です。

また、育成計画の作成においては、OJTは短くても3か月後、長い場合では1年単位に渡るケースが多いことから、OJT期間をいくつかに区切った育成計画を策定するのがおすすめです。「研修を始めてから1ヶ月後には〇〇をこなせるようになる」、「半年後には自走できるようになる」といった目標をこまめに挟んだ育成計画を立てることで、現場担当者の不安を軽減することもできます。長期にわたるOJT期間を通して、人事部からのアドバイスやサポートを継続できるように心がけてください。

上述した2点の効果的なサポートを現場に提供するためにも、自社の新入社員の傾向や過去のOJT事例など、データに基づいた具体的な指導の手順やフォーマットを統一しておくことで、現場担当者の間に指導の質のムラができてしまうという問題も防ぐことができます。また、担当者の負荷が軽減する効果も見込めます。

▼アルーでは、人材育成計画のテンプレートや作り方を以下で解説しています。

『【テンプレートあり】人材育成計画の作り方や計画書の事例を紹介』

新入社員研修での工夫例

最後に、アルーがご支援した企業の新入社員研修の事例をご紹介します。

新入社員研修は、「ただ業務内容を伝えればよい」というものではありません。

効果的な研修を行うためには、新入社員同士の交流を促進したり、新入社員の主体性を引き出したりすることが極めて重要です。

実際にうまくいった取り組みや工夫を参考にしてみてください。

第一生命保険株式会社 新入社員研修導入事例

第一生命保険株式会社様では、新入社員が自ら成長し、組織に適応できる人材へと育つための研修プログラムを企画されました。2023年度の新入社員研修では、「つながり」「たくましさ」「しなやかさ」の3つのテーマを掲げ、新入社員が主体的に学び、挑戦し続ける姿勢を身につけることを目的としました。

研修は2週間にわたり実施され、1週目はオンラインで社会人としての基本的なマインドセットや業務に必要な知識をインプットしています。2週目は対面での実践的な学びに重点を置き、グループワークやフィードバックの機会を設けました。また、新入社員が研修を通じて率直な意見交換ができる環境を整え、相互に成長を促す関係性の構築を支援しました。

この取り組みにより、新入社員同士の関係が深まり、積極的に意見を発信する文化が醸成されました。最終日には、それまで発言を控えていた社員も自ら手を挙げるようになるなど、大きな変化が見られました。さらに、研修で得た学びを配属後にも活かせるよう、継続的なフォロー体制の強化にも取り組まれています。

第一生命保険株式会社様の取り組みについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

第一生命保険株式会社 導入事例 「つながり」「たくましさ」「しなやかさ」を備えた新入社員への育成

日揮ホールディングス株式会社 指導員研修導入事例

日揮ホールディングス株式会社様では、新入社員の成長を支える指導員の役割を強化するため、新たに指導員研修を導入されました。同社ではこれまで指導員制度を運用していたものの、指導方法やマインドセットの共通化が十分に進んでおらず、指導員ごとの対応にバラつきがあることが課題となっていました。特に、「先輩の背中を見て学ぶ」カルチャーが根強い中で、新入社員との関係構築や指導スキルの標準化が求められていました。

研修では、「関係構築スキル」と「指導スキル」の習得を目的としています。新入社員が安心して相談できる環境を作るため、指導員が積極的にコミュニケーションを取る重要性を学びました。また、時代に合わせた指導方法のアップデートにも注力し、「今の新入社員が求める指導スタイル」を数値データをもとに解説しました。これにより、指導員自身がこれまでの指導方法を振り返り、新たなアプローチを模索する機会となりました。

研修後のアンケートでは、「新入社員と毎日コミュニケーションを取っている」と回答した指導員が8割以上に達するなど、大きな変化が見られました。受講者からは「関係構築の重要性に改めて気付いた」「今後の指導に役立つ具体的なスキルが身についた」といった声が寄せられ、指導員の意識改革にもつながっています。

日揮ホールディングス株式会社様の取り組みについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

日揮ホールディングス株式会社 導入事例 指導員から新入社員に関わることで、新入社員との関係構築を重視した指導員研修

森永製菓株式会社 新入社員研修導入事例

森永製菓株式会社様では、新入社員がビジネスパーソンとしての基礎を身につけ、主体的に行動できるよう、新入社員研修を導入されています。研修の目的は、「ビジネスパーソンの基礎習得」「会社理解」「コミュニケーションとチームワークの重要性の認識」 の3点です。特に、新入社員が自信を持って一歩踏み出せる環境を提供することに重点を置いています。

研修は「仕事の進め方研修」と「MSワーク」の2つで構成されています。「仕事の進め方研修」では、PDCAサイクルやロジカルコミュニケーションなど、仕事で成果を出すための基本スキルを学習しました。その後の「MSワーク」では、森永製菓のスピリットを理解し、チームで発表資料を作成する実践型プログラム を実施しています。1カ月半の期間を通じ、実際の業務を疑似体験しながら、主体的に学ぶ力を養いました。

この研修により、新入社員はチームでの議論を深めながら、目標に向かって成果を出すプロセスを経験することができました。最終発表では、どのチームも達成感を持ち、自分の成長を実感する機会となりました。また、研修の内容は社内イントラネットにも公開され、先輩社員にも良い刺激を与えています。

森永製菓株式会社様の取り組みについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

森永製菓株式会社 導入事例 森永製菓が10年続ける新入社員研修「MSワーク」とは?自社理解を促すコツ

離職防止には定着支援が大切

早期離職が多発すると、せっかく実施した研修のコストを無駄にすることになりかねません。早期離職を防止するためには、研修を実施する側が意識的に定着に向けた支援を行うことが効果的です。

特に、社員同士での交流を促進して価値観を共有してもらうことや、実際に業務をこなして達成感を覚えてもらうことなどは、社員のやりがい向上にもつながる重要なポイントです。離職を防止するために、定着支援の取り組みに力を入れましょう。

▼新入社員の早期離職対策については、下記の記事で詳しく解説しています。

『新入社員が早期退職する理由は?対策の方法6選と効果的な研修について』

研修サービスの利用をおすすめ

ここまで見てきたように、新入社員研修を実施する際には実施者側の負担について考慮することはもちろん、研修の内容や質についても多くの注意すべき点が存在します。

企業によっては、自社で研修のコストをまかないきれない、研修の質がなかなか向上しないといった課題を抱えているケースも多いかもしれません。

そのような際にぜひ利用したいのが、外部の研修サービスです。

アルーの新入社員研修では、最近の新入社員の傾向や貴社の課題感に合わせて研修プログラムをカスタマイズしてお届けしています。

研修資料のカスタマイズ、経験豊富な講師のアサイン、研修後の効果測定など研修の質向上と運営効率化に役立つサービスをご提供しています。

近年主流となっているオンライン研修にも対応しております。

▼オンライン研修を導入したNTTドコモ様の事例はこちらからご覧いただけます。

株式会社NTTドコモ様 導入事例

▼新入社員研修の詳しい資料はこちらからダウンロードできます。

▼新入社員研修で学べる内容やプログラム例はこちらのページでご紹介しています。

新入社員研修

近年、注目されているeラーニングも積極的に活用しているので、効果的な研修を実施したい場合はぜひ利用の検討をしてみましょう。

まとめ

新入社員が企業の戦力として活躍できるようになるためには、さまざまな研修を実施する必要があります。

それぞれの研修では、ただ単に研修内容を伝えるというだけではなく、仕事に必要なスキルや姿勢、物事の考え方などを包括的に伝えることが欠かせません。また、人事部も、教育係に負担が集中しないようにコミュニケーションの場を設けるなどの工夫が必要です。

この記事の内容を活用して、効果的な研修を実施してみてください。企業の次世代の戦力として活躍できる人材を育成していきましょう。

▼新入社員研修の詳しい資料はこちらからダウンロードできます。

▼新入社員研修で学べる内容やプログラム例はこちらのページでご紹介しています。

新入社員研修