社会人基礎力セルフチェックシート!定義と鍛え方を解説

この記事をAIで要約

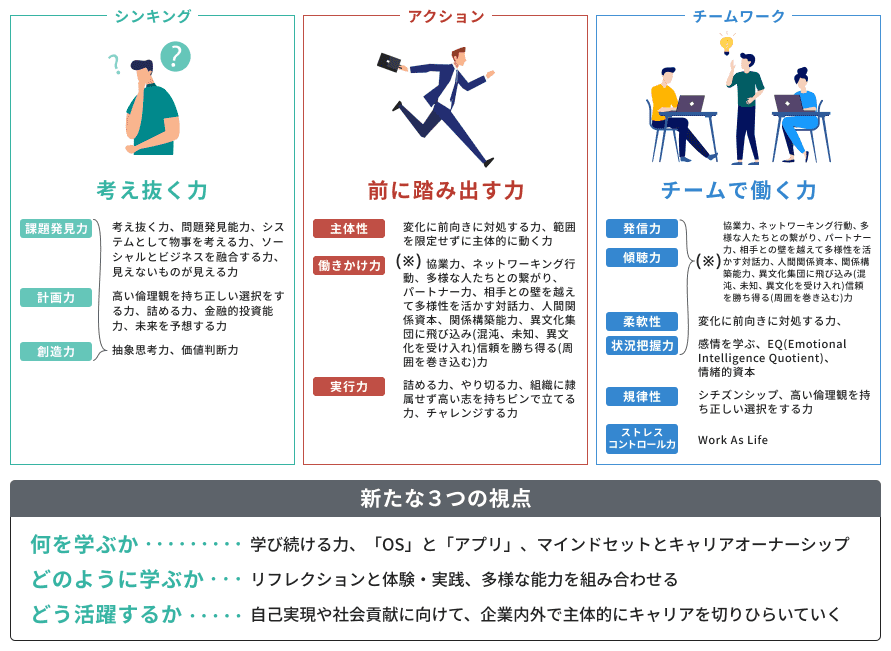

社会人基礎力は、「考え抜く力(シンキング)」「前に踏み出す力(アクション)」「チームで働く力(チームワーク)」という3つの能力と、それらを構成する合計12の能力要素から成り立っています。この記事では、これらの基礎力が、多様な人々と協働し、社会人として活躍していくために重要であると説明しており、新入社員の育成担当者向けにチェックシートの配布や研修の提案も行っています。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

社会人基礎力とは

社会人基礎力とは、主体性や計画力、発信力など仕事をする上で必要になる基礎的な能力です。経済産業省が2006年から提唱している考え方で、簡単に言うと社員が社会人として活躍していくための能力になります。

職場ではさまざまなバックグラウンドを持つ人が集い、関わり合いを持ちながら仕事をします。個人の役割分担が明確な職場であっても、完全に一人で仕事をすることはあまりないでしょう。多様な人々と仕事をしていくために、企業において重要視されているのが社会人基礎力です。

社会人基礎力の位置づけ

社会人としての能力としては、まず社会人としての心構えや基本的なマナーなどが挙げられますが、その上にあるのが社会人基礎力です。これは、主体性やコミュニケーション能力、実行力といった仕事を円滑に進めるための能力になります。

そして、社会人基礎力を土台として、リーダーシップや問題解決力、マーケティング力、部下を育成する能力などの成果実現能力があるのです。また、会社を運営する側になると、高度な意思決定能力や高度なリーダーシップ、ファイナンスに関する知識といった企業運営能力が必要になります。

新入社員、若手社員に特化して、キャリア自律を考えるための研修について知りたい方は以下のページをご覧ください。

▼資料ダウンロードはこちら

社会人基礎力チェックシート

新人の社会人基礎力を診断するために役立つチェックシートは下記からダウンロードできます。アルーでは、他にも階層別や課題別で整理された、今日から活用できる様々なお役立ち資料をご用意しています。

【テンプレートプレゼント!】新人教育育成計画書

アルーでは、年間100社以上の企業、2.3万人の受講者へ新人研修を提供しております。新人教育に役立つチェックシートを下記ページにて無料で配布しています。

新人とOJTトレーナーが目標をすり合わせ、進捗を確認するために使用できます。自社の目標に合わせて項目を修正し、すぐに使えるExcel形式の資料です。ぜひダウンロードし、新人教育にお役立てください。

社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素

社会人基礎力は、経済産業省が提示している3つの能力で構成されています。

- 考え抜く力(シンキング)

- 前に踏み出す力(アクション)

- チームで働く力(チームワーク)

また、それぞれ複数の能力要素があり、能力要素は全部で12あります。

ここでは、社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素についてご紹介するので、見ていきましょう。

前に踏み出す力(アクション)

前に踏み出す力には、以下の3つの能力要素があります。

- 主体性

- 働きかけ力

- 実行力

それぞれの能力要素について詳しく解説していきます。

主体性

主体性とは、自ら主体的に物事に取り組んでいく力のことです。担当業務に対して自分なりの意見や考えを持って工夫できる、担当業務に関係なく「やるべきこと」「やったほうが良いこと」に自ら手を広げて積極的に関与できることを指します。

社員に求める力として「主体性」を掲げる企業は多いと思います。しかし、「主体性をもってほしい」と伝えるだけでは、社員の行動は変わらないことがほとんどです。

アルーでは、1,400社以上の企業で研修を企画・運営してきた経験から、社員の主体性を伸ばすためのポイントを動画でまとめました。

▼こちらのページから動画をご覧いただけます。

働きかけ力

働きかけ力は、周りの人に働きかける能力です。チーム内で積極的に意見を述べてチームの一員としての存在感を発揮し、メンバーを積極的に巻き込んでいくことでチームワークを強化できます。

実行力

実行力は、設定した目標に向かって実行していく能力です。高い意欲を持って、努力して仕事を完遂させられるかどうかを表します。

考え抜く力(シンキング)

考え抜く力には、以下の3つの能力要素があります。

- 課題発見力

- 計画力

- 創造力

それぞれの能力要素について詳しく解説していきます。

課題発見力

課題発見力は、現状にどんな課題があるのかを見つける能力です。必要な情報を収集・整理して関係性を把握した上で、業務本来の目的を意識しながら課題の洗い出しや改善を行います。

社員にこれらの力を身につけてほしい場合、ロジカルシンキング研修を実施することがおすすめです。ロジカルシンキング研修では、ピラミッド構造を使った情報の整理やグルーピング、メッセージの抽出、メッセージの根拠づけ、MECEの考え方を学べます。自身や組織にどのような課題があるかを把握し、原因と解決策を考えられるようになります。

アルーでは、主に若手社員や中堅社員を対象にロジカルシンキング研修を実施しています。講義だけでなくケーススタディを通して学ぶことで、職場で実践できるレベルのロジカルシンキングスキル習得を目指します。

▼ロジカルシンキング研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

計画力

計画力は、発見した課題をどう解決するか道筋を計画する力です。必要なタスクを洗い出して、スケジュールを立てます。その際に、業務の進捗を確認しつつ、計画とズレが生じる場合には調整をすることも重要です。

創造力

最後に、創造力は新しいアイデアを生み出したり、今までとは違った切り口で新しい価値を生み出したりする能力を言います。これまでのやり方に囚われずに新しいアイデアを出すことで、業務の品質を高められるのです。

チームで働く力(チームワーク)

チームで働く力は、自分以外の人々と協力して目標を達成するための能力です。以下の6つの能力要素があります。

- 発信力

- 傾聴力

- 柔軟性

- 状況把握力

- 規律性

- ストレスコントロール力

それぞれの能力要素について詳しく解説していきます。

発信力

発信力は、自分の意見や考えを周りに分かりやすく伝える能力です。報告・連絡・相談を適切なタイミングで行い、円滑に業務を進めていきます。意見や考えを伝える際は、要点をまとめて相手の意に沿って分かりやすく話しているかが重要です。相手を説得して、合意・納得させられる力とも言えるでしょう。

傾聴力

傾聴力は相手の意見を丁寧に聞き、大事なことを引き出す能力です。相手の気持ちに寄り添って、集中して話を聴けるかどうかが重要と言えます。

チームで働くための発信力や傾聴力を身につけるためのアサーティブコミュニケーション研修について、詳しく知りたい方は以下からご覧いただけます。

柔軟性

相手や状況に合わせたり、価値観の異なる相手の考えを受け入れられることを言います。チームで働いていると、意見や考え方の違いが生じることもあるでしょう。そういった時に柔軟性があると、相手の立場を理解しながら相手のことを尊重できます。また、アドバイスを素直に受け入れて自分の苦手なことも克服できるかどうかも大切です。

状況把握力

状況把握力は、チームや社内の状況を把握できているかを指す能力です。メンバーの業務・役割を幅広く理解するのはもちろんのこと、社内の暗黙のルールや場の空気を読んで仕事を進めるのも必要事項と言えるでしょう。

規律性

企業や社会のルールを守り、高い倫理観をもって行動する能力のことを言います。例えば、時間・ルールを守ったり、礼儀正しく相手を敬った態度をとることも規律性の1つと言えます。

学生から社会人への意識転換研修について、詳しく知りたい方は以下からご覧いただけます。

ビジネスマナー研修について、詳しく知りたい方は以下からご覧いただけます。

▼資料ダウンロードはこちら

ストレスコントロール力

ストレスコントロール力は、気分の浮き沈みをコントロールして、テンションを保つ能力を指します。嫌なことがあった時にすぐに不機嫌になったり、落ち込んでいることが続くと、周りの社員から気を遣われることも多く、チーム全体の雰囲気にも影響を与えてしまいます。そのため、ストレスをコントロールして継続的に業務に取り組み、成果を上げていくことが大切です。

ストレスコントロール力や柔軟性を身につけていくためのレンジリエンス研修について、詳しく知りたい方は以下の資料をご覧ください。

チームで働く力を強化するためには、コミュニケーション研修を実施するのがおすすめです。「コミュニケーションに課題がある」というときに、その課題の内容は、組織の働き方や風土、社員の置かれた立場、状況によって様々です。若手社員にロジカルコミュニケーションを身につけてもらう必要があるかもしれませんし、管理職にアサーティブコミュニケーションを学んでもらうことが解決につながることもあります。

自社の課題を正しく把握し、誰にどのような研修を行う必要があるのか検討しましょう。

アルーでは、お客様の状況や課題感を詳しくお伺いし、最適なコミュニケーション研修を提案しています。まずはお気軽にご希望や課題感をお聞かせください。

▼アルーのコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

再定義によって追加された社会人基礎力の3つの視点

社会人基礎力は経済産業省が提示している概念ですが、2018年に新たに3つの視点が加わりました。

- 学ぶ「何を学ぶか」

- 統合「どのように学ぶか」

- 目的「どう活躍するか」

新人 | 中堅 | シニア | |

何を学ぶか |

|

|

|

どのように学ぶか【組合せ】 |

|

|

|

どう活躍するか |

|

|

|

それまで社会人基礎力は、社会人や大学生といった人々のみを対象としたものでした。しかし、人生100年時代と言われるように、高齢になっても働いている人が増えたことから、対象を広げて新たな視点が加えられたのです。

学ぶ「何を学ぶか」

社会人基礎力として新たに取り入れられた視点の1つに「学び」があります。日本では、学びと言うと子どもや学生がするものというイメージがありました。

しかし、社会人になってから全く異なる分野にチャレンジする人も増えてきています。企業も社員に新たな学びを与えるために研修を行うなど、社会でもライフステージに関わらず学び続けることが重要視されるようになっているのです。

ただし、学べれば何でも良いというものではありません。社員は、自分が持っている力を発揮するために何を学ぶかを考えるのが重要なのです。苦手な部分を克服するため、得意な分野をさらに伸ばすためなど、目的に応じて何を学ぶべきかも変わってきます。

統合「どのように学ぶか」

何を学ぶのかを明確にした後は、どのように学ぶのかを判断する必要があります。単に新しい知識を取り入れるのではなく、自分が今まで培ってきた能力や経験、すでに身についていることと結び合わせ体系的に学ぶというのを社員に意識してもらいましょう。それによって、一から全てを学ぶよりも短時間で新しい知識が定着しますし、経験に裏打ちされた実践的な能力が得られます。

実践を通して学ぶと自然にインプットとアウトプットを繰り返すので、着実にスキルが身につくのです。また、目的が明確になっている場合には、周囲の人たちが持ち寄った得意分野と絡めて学ぶのも重要と言えます。

目的「どう活躍するか」

何を学ぶのか、どのように学ぶのかを決める際にはまず、社員に「自分が活躍するイメージを固めて、それに向かって行動を起こす」ようにしてもらわなければいけません。どう活躍するかというのは、簡単に言えば目的のことです。目的が定まっていなければ、何をどう学べば良いのかも分からないでしょう。

明確な目的を設定すれば、何を学ぶべきか、どのように学べば良いのかが分かってきます。自己実現や社会貢献など、目的は人によって違いますが、目的に辿り着くことを目指して自ら行動するという部分は同じです。行動を起こすには、前に踏み出す力が必要になります。一歩前に踏み出し、一度失敗したとしても忍耐強く取り組む力が「前に踏み出す力」と言えるでしょう。

社会人基礎力を診断する方法

社会人として必要な能力を示す社会人基礎力ですが、自分や社員にどの程度備わっているのかを知るにはどうすれば良いのでしょうか。社会人基礎力を診断する主な方法としては、下記の3つが挙げられます。

- 社会人基礎力検定|一般財団法人 社会人基礎力検定協会

- ひらく社会人基礎力診断テスト120|経済産業省

- 社会人基礎力診断|マイナビ

これらの診断方法とその内容について紹介します。

社会人基礎力検定|一般財団法人 社会人基礎力検定協会

社会人基礎力検定は、社会人基礎力検定協会が実施している検定試験です。検定問題は60問となっており、90分で回答します。

3級・準2級・2級があり、出題されるのは統一問題ですが、級に応じて合格基準がそれぞれ設定されています。70〜80%未満の点数で3級合格、80〜90%未満の点数で準2級合格、90%以上の点数で2級合格です。

個人が社会人基礎力検定を受けるメリットとしては、社会に出る自信が持てること、職場で人間関係を良好にしやすくなることなどが挙げられます。社会人基礎力があると簡単に証明できるので、就職活動を有利にするために検定試験を受ける人も多いです。

企業としては、社員に検定を受けてもらうことで、簡単に社員の社会人基礎力を把握できることがメリットと言えます。

ひらく社会人基礎力診断テスト120|経済産業省

ひらく社会人基礎力診断テスト120は、セルフチェック式の診断テストになっています。設問は全部で120問用意されており、4つの選択肢の中から当てはまるものを選ぶ形式です。「よく当てはまる」「まあまあ当てはまる」「あまり当てはまらない」「全く当てはまらない」の4つから最も適したものを選ぶだけなので、簡単に診断ができます。

出題されるのは、社会人基礎力の3つの要素や12の能力要素、新しい視点の3つの要素についてです。WEBから回答すると自動的にグラフが作成されるので、自分の強みや弱点を一目で把握できます。手軽に利用できる便利な診断テストです。

社会人基礎力診断|マイナビ

社会人基礎力診断は、就職や転職などの採用に関するサービスを多数提供している大手企業のマイナビが実施している、WEBで回答する診断テストです。回答時間の目安は15分程で、分析後にデータが送付されます。

マイナビの社会人基礎力診断では、社会人基礎力の3つの要素や12の能力要素の発揮度合いを確認できます。ビジネスにおいて自分の得意な部分や苦手な部分を把握し、改善するための行動をイメージしやすくなるのが大きな特徴です。個人の能力の認知を測るツールとして、個人だけではなく採用担当者にも活用されています。

社会人基礎力はなぜ必要か

社会人基礎力は社会人として働いていく上で必要な能力で、多くの企業から注目されています。では、なぜ今の時代に社会人基礎力が求められているのでしょうか。その理由は、主に下記の5つです。

社会人基礎力が新入社員の成長スピードを早める

- 生産性のアップが求められる

- 一つの会社で定年まで働き続ける人が少なくなった

- 飛躍的に変化していく環境の中でも常に求められる

- 個人・企業ともに成長できる

ここからは、社会人基礎力が必要な理由について詳しく解説していきます。

社会人基礎力が新入社員の成長スピードを早める

現代は、VUCAとも呼ばれる変化が激しく予測困難な時代に突入しており、新入社員にも早期に戦力となってもらい、企業としての競争力を高めていくことが求められています。

新入社員の場合、「目標が定まっていない」「自分ごと化できていない」「他責にしてしまう」などの理由で伸び悩んでしまう場合もあるでしょう。

社会人基礎力を構成する3つの能力である「前に踏み出す力(アクション)」「考え抜く力(シンキング)」「チームで働く力(チームワーク)」を身につけることで、自ら主体的に物事に取り組めるようになったり、設定した目標に対して意欲をもって完遂できるようになったりと、伸び悩んでいる新入社員の成長を促すことができます。

生産性のアップが求められる

ビジネスは近年、昔とは比べ物にならない程の短い期間で大きな変化が起こっています。あらゆるビジネスシーンにおいて、AIやIoT、ビッグデータといった技術が取り入れられるようになったのです。

身の回りに存在するサービスにもさまざまなデジタル技術が用いられており、消費者にもそれを当たり前として受け止められています。ビジネスの高度化が進んでいる現代では、言われたことをただやるだけの人材が集まった会社では、急激な変化に柔軟に対応できません。そのため、社会人基礎力を持った人材を増やし、変化に対応しながら生産性をあげていく必要があるのです。

アルーの問題解決力研修では、課題発見力だけでなく、課題解決にむけたリーダーシップやチームワークの発揮も取り扱っています。詳しく知りたい方は以下からご覧いただけます。

▼資料ダウンロードはこちら

一つの会社で定年まで働き続ける人が少なくなった

一昔前の日本では、高校や大学を卒業した後に入社した会社で定年まで勤めあげるというのが一般的でした。年齢が上がれば自然に昇進し、給料も上がるというシステムが会社内で出来上がっていたのです。これは、経済が大きく成長し企業に余力があったためにできたことでもありました。

しかし、日本経済は世界と比較すると低迷しており、海外企業に太刀打ちできないことも増えています。そんな状況で生き残る道を模索した結果、成果や能力を重視するという企業が増加しました。年功序列が崩れ、価値観の多様化も進んでいる現代において、企業が存続するためには、社会人基礎力をつけた人材を増やしていかなければ、現代の競争に取り残されてしまうでしょう。

飛躍的に変化していく環境の中でも常に求められる

技術の進歩は著しく、世の中は飛躍的に変化しているため、昔は当たり前だったことが現在では通用しないということも多いです。しかし、新しい商品やサービスを生み出すために役立つ社会人基礎力は、そういった変化に関係なく、いつの時代でも常に必要な能力と言えます。

それに加えて、現代では社会がグローバル化し、海外ともつながりやすくなりました。企業としては可能性が広がる一方で、厳しい競争に晒されている状態でもあるのです。その中で生き残るのは並大抵のことではありません。従業員一人一人の社会人基礎力を高めていき、生産性をアップさせていくことは、競争社会を生き延びる助けとなるでしょう。

個人・企業ともに成長できる

社会人基礎力を高めるのは、個人にとっても会社にとっても非常に有益です。個人にとっては、自分のキャリアの幅を広げ専門性を高められるだけでなく、報酬のアップにもつながります。それによって高いモチベーションを維持し、やりがいを持って仕事に取り組めるのもメリットです。生活費を稼ぐために仕方なく働くよりも、さまざまなやりたいことがあって、それを実現していくほうが充足感を得られるでしょう。

企業にとっても優秀な人材を確保することは、会社の成長につながります。新たなニーズに応える画期的な商品やサービスを生み出すためには、優れた人材が必要だからです。

アルーでは、「キャリア未来地図」を描きながら、 「人生100年時代」のキャリア戦略を考える研修を提供しています。詳しくは以下のページをご覧ください。

▼資料ダウンロードはこちら

編集者からひと言 |

社会人基礎力の鍛え方は?

社会人基礎力は働く上で欠かせない能力ですが、社員の社会人基礎力をどのように鍛えれば良いのか分からないという人も多いかと思います。ここでは、社会人基礎力を鍛える方法を6つ紹介していきます。

- 「何を鍛えるか」を明確にする

- 客観的な視点で見る

- 能力の育成を支援する

- 日々の業務の中で常に意識する

- フィードバックで客観的に評価をする

- 7:2:1の法則で定期的に振り返る

それぞれ詳しく見ていきましょう。

「何を鍛えるか」を明確にする

社会人基礎力を上げるためには、まず「何を鍛えるか」を明確にしてから取り組むようにすることが重要です。

何を鍛えるかを明確にしないまま研修などを進めてしまうと、「社会人基礎力がどうして大切なのかわからない」「どんなことができていれば良いのかわからない」という状態に陥ってしまい、教育の効率が落ち、定着度も低くなってしまいます。

どのような目的があり、何を鍛えるのかといった具体的な目標を設定し、その道筋をシミュレーションしてみることが大切です。社員が個人的にやりたいことを目標として掲げるのではなく、周囲は何を期待しているのかも考慮した上で目標を設定します。自分の成長が会社の成長にもつながるということを意識してもらいましょう。

客観的な視点で見る

具体的な目標を設定した後には、社員に今どの位置にいるのかをきちんと把握してもらう必要があります。自分の立ち位置を把握していれば、目標までどれだけの距離があり、目標に達成するまでどれだけかかるのかなどが分かるようになるでしょう。

自分が思う位置と周りから見えている位置がずれていると、努力の方向が間違っていて思うように成果が上がらない可能性もあります。後述しますが、周囲が第三者目線で評価する、社会人基礎力を測る診断ツールを活用するなど、定期的に客観的な視点を取り入れるようにしてください。

上司・同僚・部下など多角的な視点から評価する手法についてについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『人材アセスメントとは?手法や活用するメリット、導入手順を解説』

能力の育成を支援する

多くの企業の課題の1つが人材育成で、従業員にさまざまな育成プログラムを提供している企業も多数あります。社会人基礎力向上を謳っているわけではなくても、人員配置や研修制度などにより結果的に社会人基礎力の向上につながっていることはあるでしょう。

能力の育成を支援する方法としては、OJTや研修、学習費用の支援、配置転換、インターンシップ、海外留学などがあります。社員に効率的に社会人基礎力を身につけてもらうためには、社会人基礎力を身につけるための研修などを外部に依頼するのがおすすめです。

人材育成の手法としてOJTや研修の重要性、そして育成のポイントについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『人材育成のポイント8つ|階層別・手法別のポイントを徹底解説』

日々の業務の中で常に意識する

社会人基礎力は、日々の業務の中でも少しずつ養っていけます。社会人基礎力の3つの能力や12の能力要素に関して常に意識を持っていれば、それを反映した行動を取りやすくなるのです。

例えば、自分には主体性が足りないと感じている社員の場合には、自分から積極的に行動しようと心がけることで活動の範囲が広がる可能性があります。また、チームで仕事をする時に意見をまとめられないのは傾聴力が足りていないからだと意識していれば、相手の意見により耳を傾けようという気持ちになるでしょう。

しかし、「主体的に行動しよう」「傾聴力を身につけよう」と社員個人が考えても、その方法がわからなかったり間違った解釈をしてしまったりする可能性があります。日々の業務での実践の前に、研修などでそれぞれの力の定義や鍛え方を学ぶ場を作りましょう。

主体性の定義、自主性との違い、主体性がない社員の特徴、そして主体性を高めるための具体的な方法について詳しくは以下の記事をご覧ください。

『主体性とは?自主性との違いや主体性のある人の特徴・高める方法を紹介』

フィードバックで客観的に評価をする

先ほども少し触れましたが、社会人基礎力の向上には、フィードバックによる客観的な評価が役立ちます。社会人基礎力というのは数字で示せるものではありません。そのため、周りの評価が基準になるのです。

社員が自分で内省してそれを改善に活かすという方法もありますが、自分で今までの行動や経験を振り返ってみても、そこにはどうしても主観が入ってしまいます。現状とずれている場合も多いので、客観的な評価を受けることが非常に重要です。

上司や同僚、仕事で関わりのある人などからの評価を取り入れていけば、社員が自分では気付いていない部分に気付ける可能性があります。

人事部は、評価制度や研修などを通して社員同士が客観的に評価し合える環境を整備しましょう。360度評価を取り入れたり、社会人基礎力について学ぶ研修を行い、同僚からのフィードバックの時間を設けたり、社員の気付きを促すような仕組みやきっかけ作りが必要です。

フィードバックについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『フィードフォワードとは?フィードバックとの違いや効果的におこなう方法を解説』

7:2:1の法則で定期的に振り返る

「7:2:1の法則」とは、経験を成長に変えるための法則です。7は経験、2はフィードバック、1が研修などのトレーニングを意味しています。仕事をする上で、人は7割を経験から学びます。仕事をするとさまざまな経験をするので、それが自然にスキルとして身についていくのです。

また、2割は上司や同僚からアドバイスされたり、指導を受けたりするフィードバックから学びます。残りの1割が、研修などで学んだことです。割合を見ると経験が一番重要に思えますが、フィードバックや研修などのトレーニングも経験と結びつくことで相乗効果を発揮します。しっかりと社員にフィードバックをしていけば、経験がより深いものとして定着するでしょう。

編集者からひと言 社会人基礎力はOJTをベースとして鍛えていくことが多いですが、新入社員から3年目社員まで一貫した研修体系を作り、段階的にOFF-JTで各種能力をインプットしアウトプットすることもおすすめです。OFF-JTも併せて実施することで、OJTの効果が最大化します。 |

社会人基礎力を身につけるための研修事例

社会人基礎力を身につけるには、研修などのOff-JTで体系的に学ぶことや、業務経験を踏まえて自身の価値観や能力を棚卸ししていくことが大切です。ここでは、アルーが提供している社会人基礎力を身につけるための事例を2社ご紹介します。

事例1:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社では、新入社員の「仕事へのスタンス」や「主体性」にバラつきがあることが課題でした。行動指針(PBD-WAY)を組み込んだ新入社員研修を実施しております。現場の業務シーンを想定した実践的な内容で、受講者が「自ら考え行動する」マインドセットを醸成しました。

パーソルの研修内容や人事部担当者の声は以下の記事でご覧いただけます。

『【パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社導入事例】「わかる」から「できる」へ。経験学習サイクルで深化する新卒社員ビジネス研修 』

事例2:ANA成田エアポートサービス株式会社

ANA成田エアポートサービス株式会社では、中堅・監督者層が「プレイヤー」から脱却し、「後輩育成」や「業務改善」を牽引することが課題でした。アルーでは、コーチングや問題解決を学ぶ研修を提供しました。単なるスキル習得でなく、現場での実践と上司の巻き込みまでを設計しております。受講者の意識が変わり、自信を持って後輩指導にあたる風土が醸成されました。

ANAの研修内容や人事部担当者の声は以下の記事でご覧いただけます。

『【ANA成田エアポートサービス株式会社導入事例】強みを見つけるインストラクター制度で新入社員の早期活躍を実現』

まとめ

社会人基礎力とは、主体性や計画力、コミュニケーション能力などの、仕事をする上で必要になる基礎的な能力です。社会人基礎力を向上させるのは、個人にとっても企業にとっても大きなメリットがあります。現代のビジネスは短期間で大きな変化が起こり続けていて、その急激な変化に柔軟に対応していくためにも社会人基礎力が必要とされているのです。そのため、今後の飛躍的に変化していくビジネスの環境の中では必須の能力と言えます。

時代の変化に対応できる人材を育てたい、海外との取引が増えたのでグローバルに活躍してもらえる人材がほしいという人事部のご担当者様は、ぜひアルー株式会社にご相談ください。多種多様な研修を実施しているため、企業が抱えている人事の悩みを解決するサポートが可能です。

そもそも社員のどのような能力を鍛えるべきか分からない、という場合、課題発見と解決策の策定からお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。

アルー株式会社の人材育成サービスについては、人材育成・研修サービス一覧をご参照ください。