もう「意味のない管理職研修」とは言わせない!研修企画のポイント

貴社において、こんなお悩みはありませんか?「管理職研修を開催したいけど、忙しいし、反発されるかも……」「変化の激しいこの時代、管理職研修で何をやればいいんだろう……」この記事は、管理職研修の開催を検討している人事担当者に向けて、成功させるポイントや研修の事例について解説していきます。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

「管理職研修は意味がない」と言われる要因

管理職研修に求められるのは、管理者自身の意識改革です。自分なりのやり方が確立している管理者は、自分の考えを簡単には曲げようとしません。また、管理職研修はレベルが高い研修であり、開催する側も高度なプログラムを用意することが求められます。適切な研修を行うことができなければ、効果は望めないでしょう。

ここでは、管理職研修は意味がないと言われる2つの要因を解説していきます。

管理職側に新しい考え方ややり方を受け入れる準備ができていない

管理職教育が「意味ない」と思われてしまう一番の原因は、管理職側の意識改革ができていない点にあります。

管理職は一般的に、プレイヤーとして優秀な人が任命されます。優秀なプレイヤーは、豊富な経験と優れた判断力から、問題が起こった際は迅速に解決できます。仕事の進め方は、管理者自身の引き出しのなかでパターン化されているため、管理職のための教育を受けなくてもある程度マネジメントが可能なのです。

そのため、後から新しいやり方、考え方を教えられても「必要ない」「意味がない」と考え、拒否してしまいます。管理職自身が、新しい考え方を受け入れようとしないことが、管理職教育が「意味がない」と言われる一番の理由です。

しかし、管理職が新しいやり方や考え方を拒否してしまうのは、管理職自身にだけ問題があるわけではありません。

管理職研修の内容が管理職の価値観や信念の変化にアプローチできるものになっていないことも原因なのです。

価値観や信念の変化にアプローチできていない

研修内容がスキルの習得・インプットにばかり注力していて、管理職の価値観や信念の変化にアプローチできていないことも原因の一つです。

例えば、管理職に「自分のやり方が一番正しい」「自分の言うことを聞くのが部下の役割だ」という考え方があれば、部下への傾聴スキルや育成方法を学んでも、業務に取り入れることは難しいでしょう。

技術やサポートがあっても、自分が変わらないと課題を解決できない課題を「適応課題」と呼び、「管理職研修は意味がない」と言われてしまう要因に、この適応課題に関するアプローチができていないケースが多いです。

管理職研修を成功させるためのポイント

では、管理職研修を成功させるために、どのような研修を組み立てるべきなのでしょうか。

管理職研修を成功させるポイントを確認していきましょう。

新しいものを受け入れてもらうための「準備」をする

まず、管理職自身に、現状を変えたいと思わせることが重要です。管理職は、自分がうまくマネジメントできていると考えている場合、新しい考え方を受け入れる余地がありません。

よって、管理職研修で実施すべきことは、すでに確立した考え方を一度捨てて、現状を変えたいという気持ちを起こさせることが重要です。今までの成功体験をリセットしてでも現状を変えたいと思い、頭の中に新しいことを入れるスペースを作る、つまり頭の中に「空間」を作ることで、新しいインプットを受ける準備が整うのです。

そのために、マネジメント業務で実施できていることと、そうでないことを分析して、自分が行っている判断の傾向から「変えたい自分」をあぶり出す作業を行います。

具体的には、次のような事前課題やワークを行うのがおすすめです。

- 時間の使い方から現状を把握する

- 自身のマネジメント業務でうまくいっていることとうまくいっていないことから現状を把握する

- 自身の判断の傾向から現状を把握する

時間の使い方から現状を把握する際には、直近一ヶ月を振り返り、自身の業務とそれにかかった時間を洗い出してもらいましょう。この際、なるべく具体的に記載してもらうことがポイントです。

例:A社案件に関する○○部との打ち合わせ、Bさんとの定期面談

そして、リストアップした自身の業務をカテゴリごとに分類します。他部署との打ち合わせ、部下との打ち合わせ、顧客対応、などのカテゴリを設けることで、どういった業務に時間をかけているのかが明確になります。

30分程度のワークが必要とはなりますが、数値として結果が出るためわかりやすく、おすすめの方法です。

また、自身のマネジメント業務でうまくいっていること、うまくいっていないことを洗い出す作業もおすすめです。ポイントとしては、このワークを行う時点では他責にしていて問題ないということです。まずは自分がどう考えているのかを明文化し、グループ内で共有するとよいでしょう。

自身の判断の傾向から現状を把握する場合、シミュレーション形式の演習を実施するのがおすすめです。実際に職場でよく起こるシチュエーションを再現し、それらにどのように対応するか、シミュレーションしてもらいます。普段の業務で無意識的に表れている判断の傾向を理解することに繋がります。

このような「受け入れる準備」のためのワークは、事前課題や研修の冒頭で行うとよいでしょう。

価値観や信念の変化を促す

管理職研修では、「適応課題」に取り組むことが重要です。適応課題とは、既存の考えでは解決が難しい、意識変革を伴わなければ解決できない問題のことをいいます。

管理職の「こうあるべき」という強い信念は、マッチする部下にとっては追い風ですが、マッチしない部下によってはマイナスの力として働くこともあります。また、10年後の業界で勝ち抜くための意思決定を求められた際、今までの実績と経験だけに頼ると失敗する可能性も高いでしょう。

以上のように、マネジメント業務では、時にプレイヤーとしての経験や実績、スキルの習得だけでは解決できない「適応課題」の解決を求められます。適応課題の解決の際に「信念」の変革が必要であると気付くことが、管理職研修において非常に重要なポイントです。

信念の変革にあたって管理職は、自身の価値観と向き合い変革するという難しい課題に挑戦することになります。そのため、コーチをつけたりグループで学習したりといったフォロー体制を構築した上で取り組んでもらいましょう。

その上で「うまくいっていないと感じていることはなにか?」「自分がもやもやするのは何を大切にしているからか?」といった問いかけを行ない、言語化してもらいましょう。そうすることで、管理職は信念を自覚できるようになり、必要な変化にも気づきやすくなります。

こちらの記事では「適応課題」の解決方法や事例とともに研修内容のヒントを掲載しています。ぜひご一読ください。

『適応課題と技術的課題の例を紹介。研修で適応課題にアプローチする方法』

「矛盾の両立」を目指す

管理職研修では、一見矛盾していることでも、両立するように働きかけることが重要です。

なぜなら、管理職というのは常に矛盾にさらされつつも、両立していかなければいけない立場だからです。

管理職が抱える矛盾の例としては、自分がやりたいことと周囲の人々がやりたいことのギャップや、本来のありたい自分と、本来の意図に反して振る舞ってしまう自分とのギャップなどが挙げられます。

また、組織として一つの目標に向かいつつ、メンバー個人の強みや個性を活かすことも求められます。

こういった矛盾があることを認識し、その両立を目指すことを研修では伝えましょう。

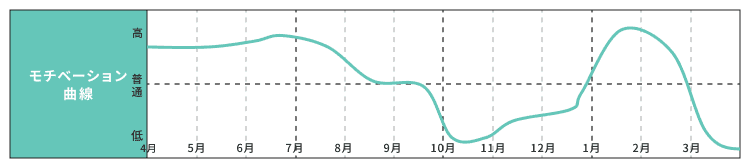

具体的には、一定の期間の自分のエネルギーの浮き沈みを曲線で書いた「充実曲線(モチベーション曲線)」を作成し、自分がどのような時にエネルギーが湧いているかを知り、それについて対話をするワークを行うのがおすすめです。

▼充実曲線(モチベーション曲線の例)

また、目標の「内容」「背景」「意味」や現在の組織の状況を鑑みて、メンバーと一緒に持つべき問いを考えてみて、一見矛盾しているモノを両立させられないか考えてみるなどのワークを行うこともおすすめです。

研修を「安心安全の場」にする

管理職研修は「安心安全の場」でなければなりません。受講者に自分の信念やその背景を開示することを求める以上、講師、受講者すべてが相手と自分の考えを認め合いながら、相互理解を深める場であることを理解している必要があります。

管理職研修は批判や修正を行い、正当性を主張するディスカッションの場ではなく、対話のための場にすべきです。

そのような信念に至る背景は何なのかと考え、こういう考えもあると受け入れ、相手を尊重することが大事です。

研修のはじめに、下記のような注意事項を伝えるとよいでしょう。

- 意見に勝ち負けをつけない

- 他の受講者の意見に耳を傾け、理解する

- 結論よりプロセスを重視する

「外圧」を使い過ぎない

管理職研修では、できていないことを指摘して、修正させる方法は推奨されません。受講者の信念の根幹を理解しないまま考え方を修正させても、行動変革が起きず「何がわかるんだ!」と反発し逆効果になることが多いのです。

基本的には研修において、自らの気付き、意識付けにより行動変革につなげることを目指します。

360度サーベイなどの外圧的手法で管理職に「できていないこと」を突きつけてしまうと、反発や無視、歪曲、アウトサイドイン化といった反応を引き起こしかねません。

「俺の何が分かるんだ!」と反発の感情を抱いた管理職は、その後の研修でも反抗的な態度を取り続けるでしょう。その態度は周囲の受講者にも悪影響を及ぼすため、全体として研修の雰囲気が悪くなる可能性があります。

「こんなものに意味はない!」と突きつけられた結果を無視する管理職もいるでしょう。その場合、その後の研修での講師の話やフィードバックも無視され、伝えたいことが伝わらなくなってしまいます。

「こんな結果は正しくない!」と結果を歪曲して取られることもあり得ます。その場合、その後の研修でも自分の都合のよいように解釈をしてしまい、正しい理解に至りません。

「他人は自分をこんな風に見ているのか…」と過度に周りからの見られ方を意識してしまい、インサイドアウトの考え方ができなくなります。

できるだけ外圧的な手法に頼ることなく、価値観や信念の変革を促しましょう。

「点」ではなく「線」で実施する

研修後3ヶ月から1年かけて、管理職が自身の価値観や信念の変化に向き合えているか観察することを心がけましょう。管理職研修を受けた社員が研修で学んだことを職場で実践できているか、フォロー研修や定期的な面談を通して確認しましょう。研修を一度やっただけで放置してしまっては、PDCAが回せず、改善のサイクルが止まってしまいます。

それを防ぐために、管理職研修のみで終わらせず、フォロー教育まで確実に実施することが重要です。

「点」ではなく「線」で実施した事例は以下の通りです。

大手IT企業A社様 既任課長向け公募研修

初回は2日間の研修を実施し、組織と個人の技術的課題と適応課題のアクションプランを設定しました。

その1か月後に半日のフォロー研修を行ないました。フォロー研修では、下記のような内容に取り組みました。

- アクションプランの実践と個人での振り返り

- グループメンバーとの振り返りセッション

- 管理職向けのeラーニング

このように、フォロー研修とそれまでに行うべきことを設定しておくことで、研修が1回だけで終わってしまうことや、研修が実践につながらないということを防げます。

学ぶ順番を考慮する

管理職研修における「信念」の探求は、認知しやすい日常の行動や出来事から取り掛かり、深掘りしていく流れを取りましょう。まず、受講者に認知しやすい「出来事、行動」から自分の観察をはじめ、新しい考え方を受け入れるための「空間」作りを行います。

次に、その時の認知や判断から、自己の価値観や「信念」を考えます。自己の信念が把握できたところで、その信念の変革に取り組み自己変革を促します。

最後に「矛盾の両立」を目指すという流れで取り組みます。マネジメント業務において、組織力と自分という個性の両立を図ります。

逆方向のアプローチは腹落ちしづらいため、研修の順番を考慮して研修を組み立てましょう。

効果的な管理職研修の内容

部下育成、新任管理職への意識づけ、ダイバシティへの対応など、管理職研修は目的とゴールに合わせて適切な内容を提供する必要があります。どういった研修があり、それぞれにどのようなプログラムがあるのか、見ていきましょう。

マネジメント研修

マネジメント研修は、マネジメントのためのスキルや考え方を学ぶことができる管理職や次世代リーダー向けの研修です。

具体的には、マネジメントの役割を認識したうえで、部署のあるべき姿を言語化できるリーダーシップ、部下育成、課題設定の手法を習得できます。マネジメント研修で習得したスキルを応用し、大きなビジョン策定を行いつつ、チーム員に実業務を任せるなどのバランス感覚を身につけることができます。

マネジメント研修プログラム例

テーマ |

内容 |

形式 |

部長の役割を理解する |

|

講義 |

部長の役割を理解する |

|

実践演習 |

インサイドアウトのリーダーシップ |

|

講義 |

自己理解を深める |

|

実践演習 |

部署のあるべき姿を言語化する |

|

実践演習 |

部署メンバーとの対話振り返り |

|

実践演習 |

自部署の行動規範・文化を考える |

|

実践演習 |

リーダーシップ研修

リーダーシップ研修は、未来のリーダーを育てることを目的とした管理職や次世代リーダー向けの研修です。変化の大きいビジネス環境に対応できるリーダーになるための研修プログラムを望む場合に最適です。

具体的には、新任管理職への役割認識および不安解消の場として機能するとともに、問題解決手法を学ぶなかで、リーダーの役割は組織を引っ張ることだけではないという気付きを得られます。グループワークやケーススタディによる実践的な研修ですので、しっかりと身につけることができます。

リーダーシップ研修プログラム例

テーマ |

内容 |

形式 |

リーダーシップとは |

|

講義 |

リーダーシップとは |

|

実践演習 |

リーダーの役割 |

|

実践演習 |

上位方針の理解 |

|

実践演習 |

設定型問題解決 |

|

講義 |

設定型問題解決 |

|

実践演習 |

▼リーダーシップ研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

リーダーシップ研修

▼新人管理職向けに最適な研修をお知りになりたい場合はこちらの資料をご覧ください。

新任管理職と課題別のおすすめ研修

ダイバーシティマネジメント研修

固定概念にとらわれないマネジメントスタイルを目指す、管理職やリーダー層向けの研修です。ダイバーシティマネジメントの基礎知識、アサーティブコミュニケーション、傾聴力などの新しい時代のマネジメントをケーススタディで学習します。

まず、自分のマネジメント観をブラッシュアップすることで、凝り固まった既存の概念を取り除きます。次に、多様なメンバーを取りまとめるスキルをケーススタディ形式で身につけるという流れです。

国籍や年代、勤務形態が多様化するなか、既存のマインドによるマネジメントでは対応できない問題解決に寄与します。

ダイバーシティ研修プログラム例

テーマ |

内容 |

形式 |

ダイバーシティマネジメントの基本理解 |

|

講義 |

ダイバーシティマネジメントの基本理解 |

|

実践演習 |

多様性が生み出す複雑性への対処 |

|

講義 |

多様性が生み出す複雑性への対処 |

|

実践演習 |

▼ダイバーシティマネジメント研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

ダイバーシティマネジメント研修

▼アサーティブコミュニケーション、傾聴力といったダイバシティ環境には欠かせないスキル向上に最適な研修をお知りになりたい場合はこちらの資料をご覧ください。

ダイバーシティマネジメント研修サービス資料

1on1研修

部下の成長や1on1の効果を高めるための、若手社員や管理職向けの研修です。1on1とは、上司と部下が成長するために行う1対1の定期的なコミュニケーションのことです。1on1を行うことで、上司と部下の間の信頼関係を醸成できます。

1on1は部下の経験学習サイクルのきっかけになり、視野拡大が期待できます。効果的な1on1の手法を座学とケーススタディを通して学ぶことができます。

コーチング研修

コーチング研修は、組織運営に欠かせない対人コミュニケーションを実践的に学ぶことができる、新任管理職や課長職向けの研修です。具体的には、マネージャーとしての役割を認識し、コミュニケーション方法、モチベーションマネジメントの方法を学びます。

研修を受けた受講者の変化として、叱責こそが指導であるという今までのマインドを修正し部下のやる気創出に成功したケース、放任主義であった管理職が一人ひとりにあったマネジメントが必要という気付きを得たケースなどがあります。

管理職のコミュニケーションの特徴を改善し、組織としての目標達成につながるコミュニケーション方法を身につけて欲しい企業におすすめです。

コーチング研修プログラム例

テーマ |

内容 |

形式 |

ワーク①逆いろは歌 |

|

グループワーク |

講義 |

|

講義 |

ワーク②マネジャーの「あるべき/ありたい姿」と「現状」を考える |

|

グループワーク |

シミュレーション①OJTにおけるコーチングの基本 |

|

グループワーク |

シミュレーション②OJTにおけるコーチングの実践 |

|

グループワーク |

シミュレーション③状況別コミュニケーション |

|

グループワーク |

シミュレーション④状況別コミュニケーション |

|

グループワーク |

シミュレーション⑤モチベーションのマネジメント |

|

グループワーク |

シミュレーション⑥モチベーションのセルフマネジメント |

|

グループワーク |

まとめ |

|

グループワーク |

評価者研修

部下に組織目標について当事者意識を持たせるため、適切な評価およびフィードバックを目指す新任マネージャー向けの研修です。

具体的には、人事評価の原則をはじめ、目標提示から計画策定、実行支援、公正な評価と面談実施方法など、ひと通りの流れをグループワークにて学びます。

部下が目標に対して納得感をもってくれない、主体的な取り組みをしてくれない、といった管理職の悩みを解決します。また、目標達成のための計画策定やフィードバック手法がわからない管理職にもオススメの研修です。

評価者研修プログラム例

テーマ |

内容 |

形式 |

頭の体操 自分の経験の振り返 |

|

― |

ワーク①目標提示の実施 |

|

グループワーク |

ワーク②計画策定の実施 |

|

グループワーク |

ワーク③CANを支援する質問の実施 |

|

グループワーク |

ワーク④実行支援の実施 |

|

グループワーク |

頭の体操 |

|

グループワーク |

ワーク⑤評価の実施 |

|

グループワーク |

ワーク⑥公正な評価の実施 |

|

グループワーク |

ワーク⑦公正にできない評価 |

|

グループワーク |

ワーク⑧評価面談の実施 |

|

グループワーク |

ワーク⑨理解できない場合の評価面談 |

|

グループワーク |

ワーク⑩理解させられない場合の評価面談 |

|

グループワーク |

▼評価者研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

評価者研修

▼コンピテンシー評価が浸透していない、評価に関する知識が平準化できていない…課題克服のために導入した研修の中身とは

株式会社ネットドリーマーズ様評価者研修導入事例

アルーの管理職研修の事例

アルーでは、これまで多くの企業で管理職研修を実施してきました。アルーの研修は管理職の適応課題にアプローチし、マインドの変容を促す点が特徴です。3つの事例をご紹介します。

事例1:帝人株式会社

帝人株式会社には2回にわたる研修を提供しました。現場での管理監督・指導を担う 「AS職(領域限定総合職)」の社員を対象に、「マインド醸成」「対人スキル」のセミナーを実施し、3か月の実践期間をおいてフォローアップを実施しました。

AS職となる社員に求められたのが次の2つです。

- 職掌の期待役割に見合ったスキルや意識を開発・醸成

- 複数のメンバーを束ね現場を管理する立場になるため、 リーダーシップの発揮に向けて自身の「 Will(意思・成し遂げたいこと)」 を内省してもらう

研修の結果、研修のゴールとして設定した期待行動・意識の発現率が 68%から 95%に向上しました。また、Will について考え、自身の成長に向けた課題を探していく意欲が芽生えるといった成果も見られました。

帝人の研修内容や人事部担当者の声は以下の記事でご覧いただけます。

【帝人株式会社研修導入事例】現場管理者としてのリーダーシップを強化する「新任AS職研修」

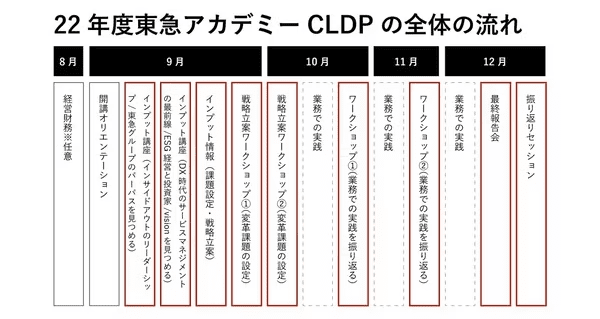

事例2:東急株式会社

東急株式会社には10日間の研修を提供しました。自身の内面を変え、周囲にも影響を波及させていく「インサイドアウトのリーダーシップ」を発揮する変革リーダーの育成を目的に、選抜された部長・部長候補群を対象としています。

研修を通してめざす状態を以下のように設定しました。

- 自社・自組織が目指すべき姿を、自身が大切にしている志や価値観と東急グループが進むべき方向性の双方を両立するかたちで思い描くことができること

- 変革課題を解決するためにリーダーシップを発揮し、その過程で自身の課題に向き合うことができること

- 自社・自組織の理想の姿を実現するために、様々な矛盾や葛藤が生じる組織の変革課題に向き合うことができること

この研修では「リーダーは矛盾を両立させながら意思決定をしていく」というアルーの考え方に基づいたカリキュラムを作成しました。

東急の研修内容や人事部担当者の声は以下の記事でご覧いただけます。

【東急株式会社研修事例】経営人材の鍵は、矛盾を両立するインサイドアウトのリーダーシップ

事例3:日本曹達株式会社

日本曹達では新任準主幹研修・新任1等級研修・新任2等級研修を対象とした階層別研修を提供しました。日本曹達が目指す社員像「自律して主体的に考え、学び、行動する」自律型人材への行動変容を促すため、マインドセットに比重をおいた内容に調整しました。

受講者がお手本となって組織全体によい影響を与える存在を目指し、研修のゴールは以下のように設定しました。

- 1段上の視座を手に入れようと思ってもらうこと

- 視座を手に入れるためにチャレンジする意識を持ってもらうこと

特に、「役割変化」についてアルーが言語化し、カリキュラムへの落とし込みを行い、オーダーメイド研修としました。

日本曹達の研修内容や人事部担当者の声は以下の記事でご覧いただけます。

【日本曹達株式会社研修導入事例】階層別に研修を実施することで相応しい視座を獲得

まとめ

管理職研修は「意味がない」と言われることがあります。原因は、管理者の意識改革ができていないこと、また、管理職の価値観を変革するための教育が行われていないことです。

管理職研修に重要な要素は、管理者の信念に他の意見を取り入れる「空間」を作ることです。既存の成功体験を捨ててでも現実を改善したいと思わせる研修プログラムを用意し、研修後も管理職へのフォローを欠かさないことが重要です。

アルー株式会社では、管理職や次世代リーダーに向けて、多くの研修をご用意しています。共通しているのは、管理職の自己改革を促すことです。組織の変革は、管理職の気付きから始まるのです。

アルーの管理職研修は、綿密に練られたプログラムによって、管理職の意識改革を起こし、組織のイノベーションを創出できます。研修後のフォローアップ研修も併せてご提案します。

管理職研修の開催を検討している方は、アルー株式会社にぜひご相談ください。

アルーの管理職研修については、以下のページでご確認ください。

管理職研修