問題解決能力を高めるには?明日からできる実践トレーニング5選

仕事に取り組んでいる以上、発生する問題をゼロにすることはできません。そういったビジネスで何かしらの問題に直面したときに役立つのが問題解決力です。高い問題解決力があれば仕事で発生した問題や、今後発生する問題、目標を達成する上で発生する問題に対処しやすくなり、ビジネス全体をスムーズに進めることができます。

社員の問題解決力を効率的に向上させるためには、問題解決力のトレーニング方法や研修時のポイント、基本となるステップなどを押さえておくことが重要です。この記事では、問題解決力のトレーニング方法と鍛えるメリットなどについて詳しく解説します。

目次[非表示]

問題解決力とは

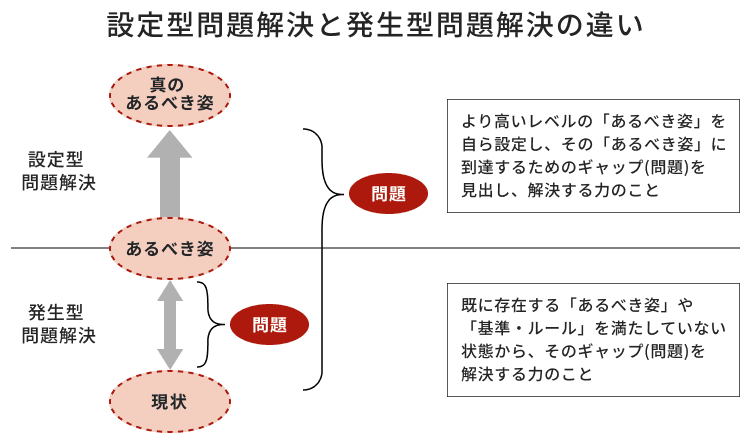

問題解決力とは、「あるべき姿」と「現実」の間のギャップを「問題」と定義し、現状をあるべき姿に近づけていく力のことです。問題の所在を把握する力、真の原因を探る力、解決策を立案し実行する力が求められます。仕事を進めるうえでは、「あるべき姿」と「現実」の間にギャップが生じることが少なくありません。

「あるべき姿」と「現実」の間のギャップを「解決すべき問題」として捉え、現状をあるべき姿に近づけることが問題解決の目的です。

最終的な問題解決に導くことが重要であるため、問題解決に向けた道筋を立てるだけでなく、プランを実行する力や検証する力、改善する力をバランス良く身につける必要があります。

問題の種類

ビジネスにおいて発生する問題にはさまざまな種類があります。大きく分類すると「すでに起きている発生型の問題」「あるべき姿から設定される設定型の問題」「今後発生するであろう潜在的な問題」の大きく3つに分けられます。

それぞれの問題の特徴や性質について詳しく解説します。

すでに起きている発生型の問題

すでに発生している問題は、「発生型」の問題ともいわれています。発生型の問題は、既に存在する「あるべき姿」や「基準・ルール」に対して現状が満たしていないために発生するギャップ(問題)です。下記具体例のように、既に何らかのトラブルや被害が顕在化している場合がほとんどです。

具体例として、以下のようなものが該当します。

- 顧客からの苦情やクレーム

- 製品の欠陥やサービスの不具合

- 不正行為や盗難

- セクハラやパワハラなど、ハラスメント行為の発生

- システムエラーによるバグ

このような問題は、早急に対処しなければ組織や顧客を含めたステークホルダーに悪影響が拡大してしまう恐れがあります。発生型の問題解決を図るためには、本質的に問題を解決する能力はもちろんのこと、問題をいかに素早く解決できるかという瞬発力も重要です。

あるべき姿から設定した設定型問題

ビジネスの現場では、社員それぞれや組織全体として定性的な目標や定量的な目標、または決められたルールや基準があります。設定型の問題とは、今の目標や基準などのあるべき姿を正とするのではなく、より高いレベルのあるべき姿を自ら設定し、そのあるべき姿に到達するために設定されるギャップ(問題)です。

以下に、より高いレベルのあるべき姿を設定した設定型の問題をご紹介します。

- 「営業部門の売上目標を達成する」があるべき姿である場合

単に「売上目標を達成する」と設定するのではなく、「営業社員の離職率を0%にしながら営業部門の売上目標を達成する」と設定する - 既に目標を達成している場合

「業界平均の一人当たり生産性1億円を超える目標設定とその達成を実現する」と設定する - コスト削減を目標としている場合

外注コストだけでなく人件費の削減などを目標とし、「間接費の最適化により強い利益体質を実現する」と設定する

発生型の問題で求められる力は、「問題を解く力」であるのに対して、「設定型の問題」で求められる力は、「解くべき問題を創る力」になり、まったく別の力が必要です。

今後発生するであろう潜在的な問題(潜在型)

ビジネスの現場で発生する問題の種類の3つ目は、「潜在型」の問題です。これは、現在は発生していないが今後発生する可能性がある問題のことを指します。短期的ではなく中長期的に見た際のあるべき姿を導きます。

具体例として、以下のようなものが考えられます。

- 競合他社の台頭や新技術の導入によって自社サービスが代替されるリスク

- 5年後、10年後の自社ビジネス支える人材要件と必要人員の不足

これらの問題は企業の将来に大きな影響を与えるため、事前の注意深い予測と対策が重要です。今設定しているあるべき姿からさらに高次のあるべき姿を設定することで潜在型の問題を作ることができます。今は大きな課題として顕在化していなくとも数年後に起こり得る課題を定義し、その課題への解決策を模索することが求められるのです。そうすることで、リスク管理などを適切に行い、問題発生時の自社への被害を防ぐ先回りした対応が求められます。

問題解決力の高い人が持っている特徴

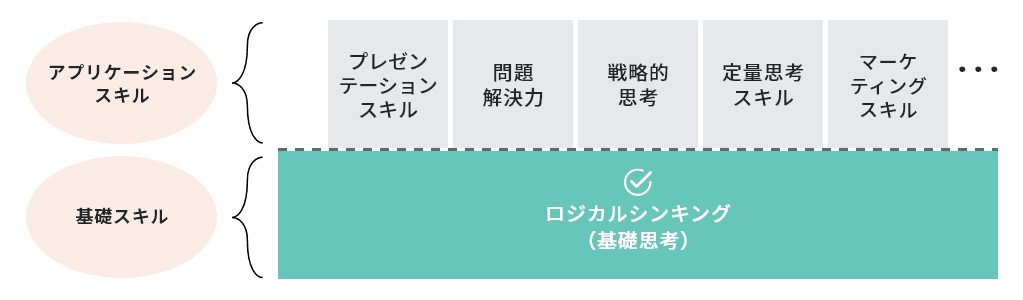

ロジカルシンキングが得意

ロジカルシンキングとは、物事を深くスピーディに考えた上で、それをわかりやすく伝えるため、体系的に筋道立てて考える力のことです。問題解決を実践する際には、情報を抜けもれなく構造的に整理することからスタートします。その後、問題の所在や原因、解決策をスピーディーに把握し、上司や周囲に分かりやすく説明することが求められます。ロジカルシンキングのスキルが身についていると、「情報を構造的に整理する」という問題解決の最初のステップをスムーズに進められるため、納得感のある意思決定につながりやすいです。また、素早い問題解決にも繋がるでしょう。

ロジカルシンキングは問題解決力のベーススキルとなるため、ロジカルシンキングを身につけていない社員に対しては、問題解決力研修より先にロジカルシンキング研修を実施することをおすすめします。

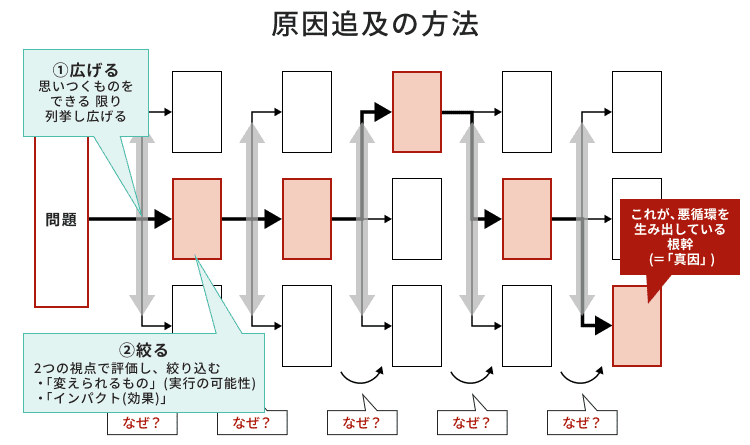

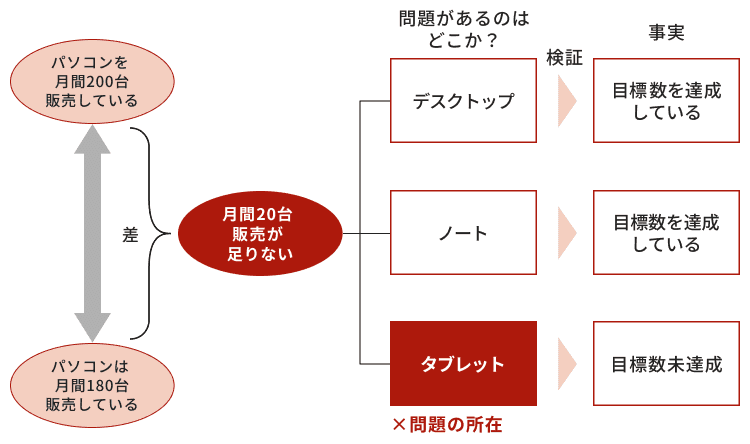

ボトルネックの発見が得意

問題解決力が高い人は、ボトルネックの発見力にも優れています。多くの原因の中からボトルネックを発見するためには、情報をMECEに洗い出し、真の原因を追及する必要があります。ロジカルシンキングと問題解決力が身についた人材であれば、以下の画像のような問題解決のフローを実践できます。

原因を列挙し、絞り込むことができるので、ボトルネックにたどり着ける確率が高いのです。

あるべき姿を自ら高められる人

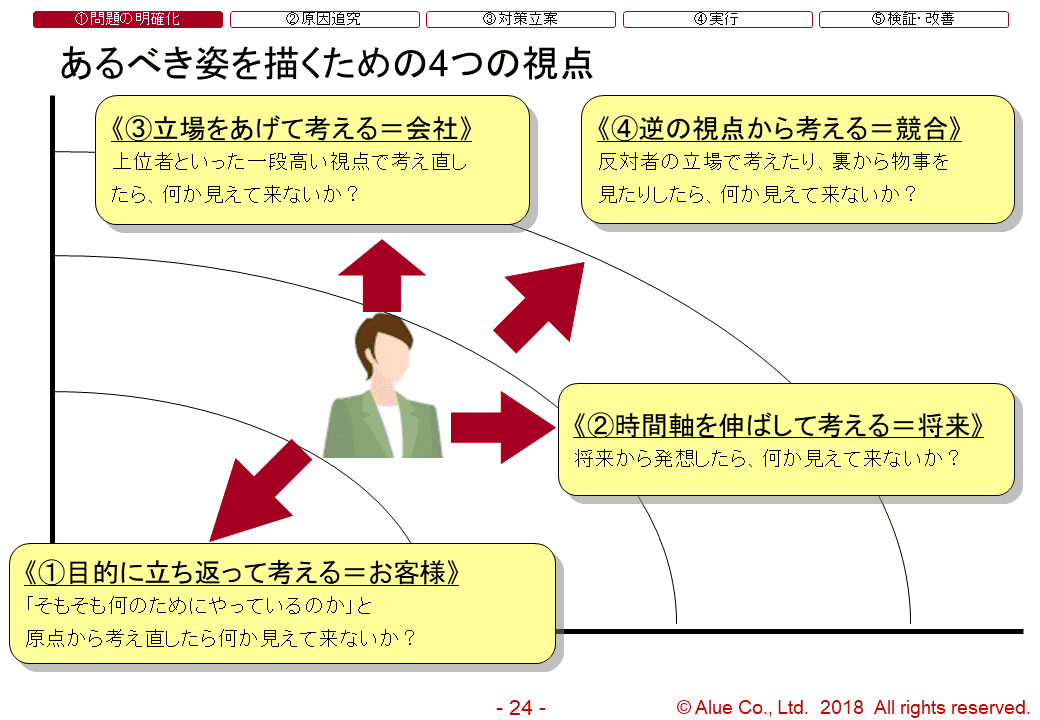

あるべき姿を自ら高められることは、設定型の問題解決、潜在型の問題解決を行う際に重要な特徴です。役職が上がるにつれて、この力が求められると言ってよいでしょう。あるべき姿を自ら描ける人は、次の4つの視点を持っています。

- 目的に立ち返って考える=お客様

- 時間軸を伸ばして考える=将来

- 立場を上げて考える=会社

- 逆の視点から考える=競合

自社の社員がこの4つの視点を持って問題を設定することに慣れていない場合、この4つの視点をもとにあるべき姿を描く演習を追加することを推奨します。

PDCAを回すことが習慣となっている

PDCAを回す習慣がついていることも問題解決力の高い人の特徴の一つです。実際に働いていると、ある問題に対して一つの解決策を一度実践すればすぐに解決するということはまれでしょう。計画を立て実行し、効果検証して次のアクションに繋げるというサイクルを複数回行って解決していくことがほとんどです。

そのため、PDCAサイクルを回すことが習慣づけられている人は、問題解決の経験値が日常的に高まる環境を作っているため、結果的に問題解決力の質もスピードも上がっていく傾向にあります。

問題解決力が低い人の特徴

ここでは、問題解決力が低い人の特徴を3つご紹介します。3つの特徴に共通する点は、スキルではなくスタンス(姿勢)にあります。

自責で問題解決をする姿勢が身についていない

問題解決力が低い人の特徴の1つは、自分の関係している事柄で発生した問題について「自責で問題解決を進める姿勢」がない人です。問題を発見しても見て見ぬふりをしたり、他人のせいにしたり、他人任せにしたりする人は問題解決力が向上しません。このような姿勢の人にいくら問題解決力のスキル研修を行っても、問題に対する姿勢が変わらないため、現場で行動が変わることは少ないでしょう。そのため、スキル付与だけでなく、自責で問題解決に取り組み姿勢を研修中に身につけられるようにプログラムを工夫することが必要です。

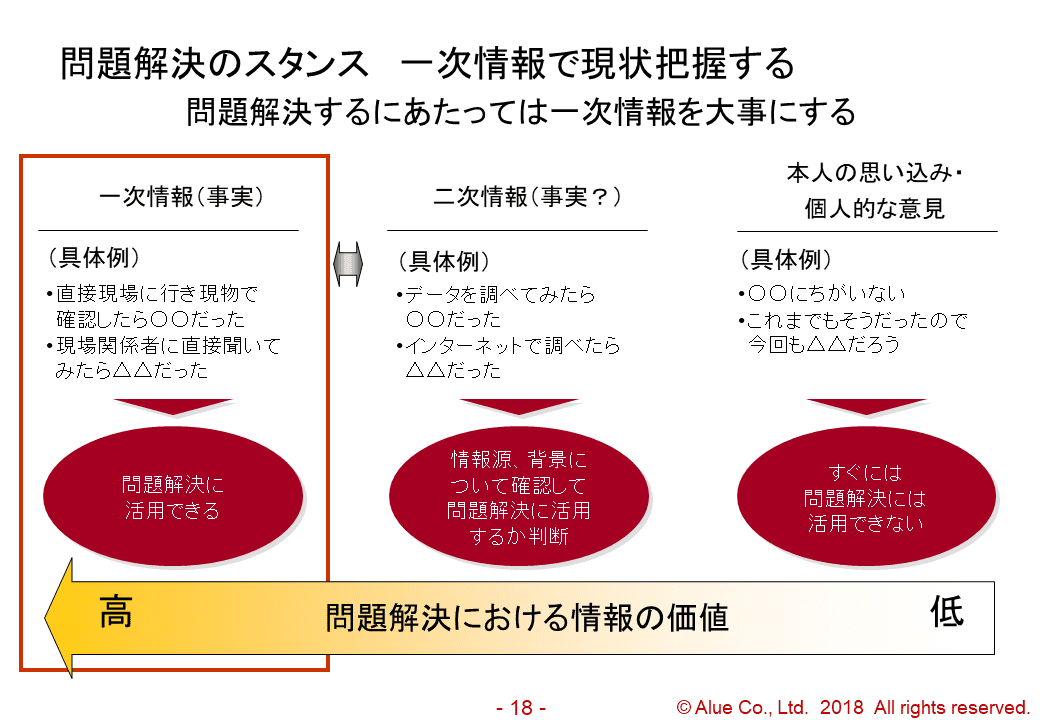

一次情報を取りにいかない

問題の明確化のためには「現状把握」が必要です。現状把握の際、一次情報を収集することができず、本人の主観や思い込みだけで問題解決しようとする人は問題解決力が低い傾向があります。現場の意見も大事ではありますが、その意見が二次情報である場合は「本当に現状の把握に適したデータなのか」または「データの裏付けとなる情報なのか」と疑いながら二次情報を把握しましょう。これを怠り、現状把握を誤ると「問題」を正確に把握できず、無駄が発生し、問題解決に至らなくなります。

問題解決力研修では、一次情報を取りに行くスタンスも身につけてもらいましょう。

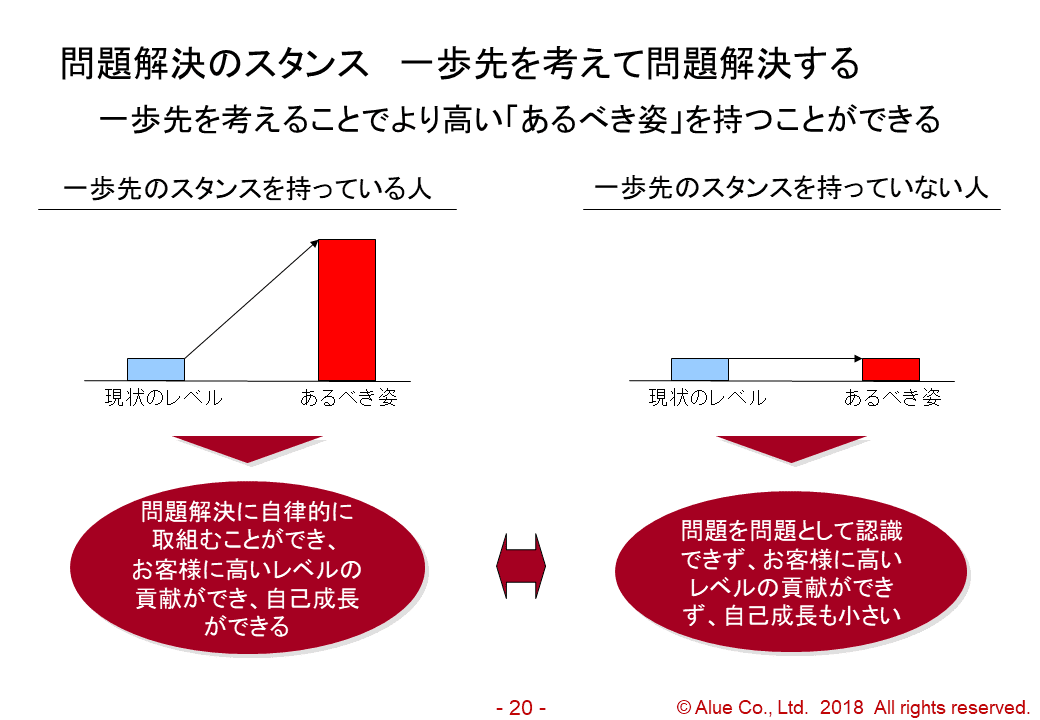

一歩先を考えて行動する習慣がない

問題を作る際に、将来に向けてあるべき姿のレベルを自らあげて問題を設定し、その解決を実行していくことができない人は、より高いレベルの問題解決を行うことが苦手な傾向があるでしょう。問題解決においては、会社から与えられる「あるべき姿(理想や目標など)」だけでなく、自ら高いレベルの「あるべき姿」を描き、問題解決していく姿勢が大切です。あるべき姿の描き方によって問題は変化します。常に「現状不満足の精神」で取り組み、現状に甘んじることなく、常に一歩先を考え、お客様、関係者の感動を目指す習慣がある社員は問題解決力が高いと言えるでしょう。

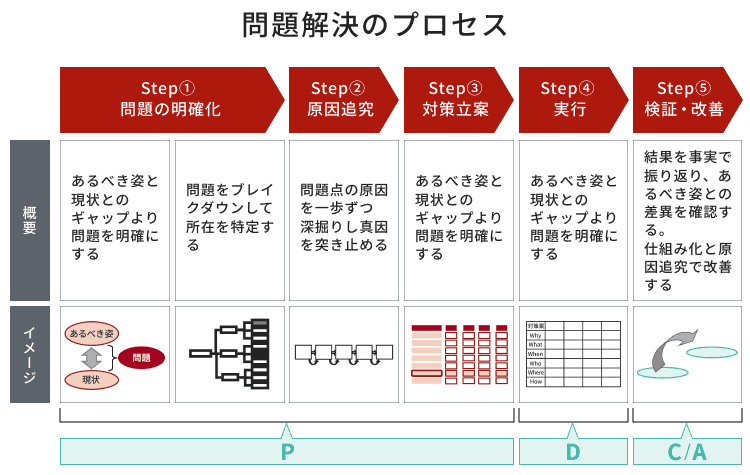

問題解決のための基本5ステップ

問題解決するためには、基本となる「問題の明確化」「原因追究」「対策立案」「実行」「検証・改善」の5ステップが存在します。この5ステップは、ビジネスで直面するさまざまな課題を的確に解決するためには必要な基礎です。これらのステップを意識することで大きな見落としや思い込みにとらわれることなく、確実に問題を解決できるようになります。

問題解決プロセスの全体像について、5つのステップに分けて解説します。

問題の明確化

問題解決するための最初のステップは、「問題の明確化」です。

まずは、「本来どのような姿になっているべきか」「会社からどのような姿を期待されているのか」といった理想を明確化しましょう。「あるべき姿」を明確に描くことによって初めて、解決するべき問題を発見・認識することができます。「あるべき姿」を描く際は、先ほどご紹介しました、4つの視点で設定してみましょう。

あるべき姿を高く設定するための4つの視点

- 目的に立ち返って考える=お客様

- 時間軸を伸ばして考える=将来

- 立場を上げて考える=会社

- 逆の視点から考える=競合

また、「現状はどのような状態になっているのか?」と自らに問い直し、理想と現実の間のギャップを明確にします。

現状を把握するときは、ゼロベースのスタンスを持ち、現地現物による一次情報で、「現状」を把握しましょう。「いつ」、「どこで」、「どのように」、「どの程度/頻度で起こっているか」等を、現地現物による一次情報で把握し、二次情報を用いる際は裏付けを取りましょう。他にも、社内で使われている言葉の定義を確認したり、十分な情報量を取ることもが大切です。

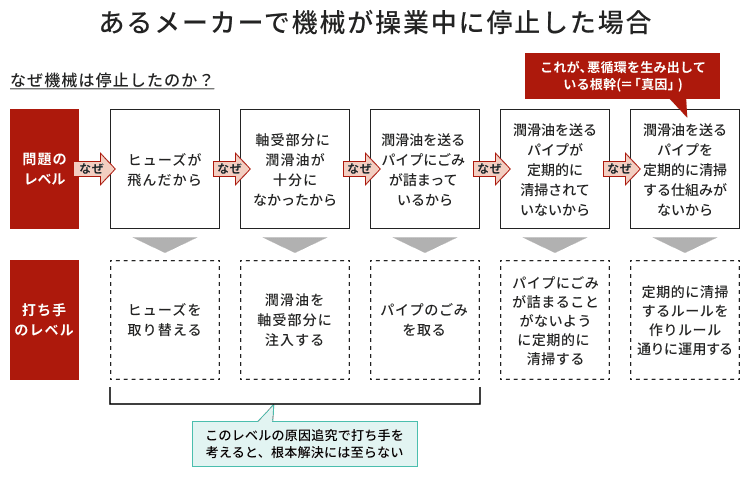

原因追究

問題が明確化したら、次に原因を追究します。問題点の原因を一歩ずつ深掘りし、真因を突き止めます。原因を一歩ずつ深掘りし、真因を突き止めることでうち手のレベルも異なってきます。

原因追究の際は、抜けもれなく拡げてから絞っていくことで真因にたどり着きやすくなります。思いつくものはできる限り列挙し、「変えられるもの」と「インパクトが高いもの」の2つの観点で絞り込みを行いましょう。「既に起こってしまったこと」や「他人の行動」など、問題発生の原因によっては変えることが難しいものも存在します。変えられないものに対してうち手を考えても問題を解決することはできないため、「変えられるもの」に焦点を当てましょう。また「変えられるもの」が複数ある際は、インパクトが大きいものは何か?という視点で絞ることで、解決後の影響力を最大化しましょう。

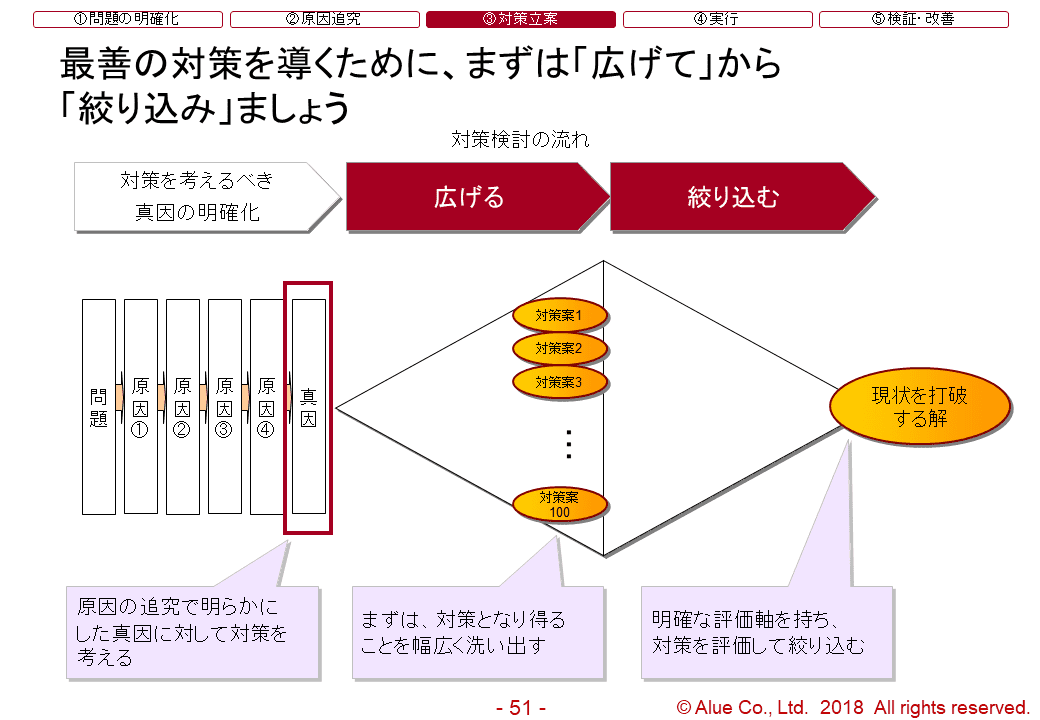

対策立案

真因を突き止めたら、次は対策立案です。対策案を検討し実行可能な計画を立てましょう。対策を考える際、対策案の幅を拡げてから明確な評価軸をもって対策を絞り込むことが重要です。

対策を洗い出す方法は数多くありますが、ここでは以下の4つをご紹介します。

- ブレインストーミング:アイディアを自由に出します

- ベストプラクティス: 社内のベストプラクティスや社外のトップ企業の事例を参考にします。

- 人の頭を使う(知人・専門家):自分だけで検討しても幅には限りがあるため、複数人で知恵を出し合ったり、専門家に訊きに行くことも有効です

- マインドマップなどのフレームワーク:1人でアイディアだしする際はマインドマップなどのフレームワークを用いてアイディアを量産しましょう

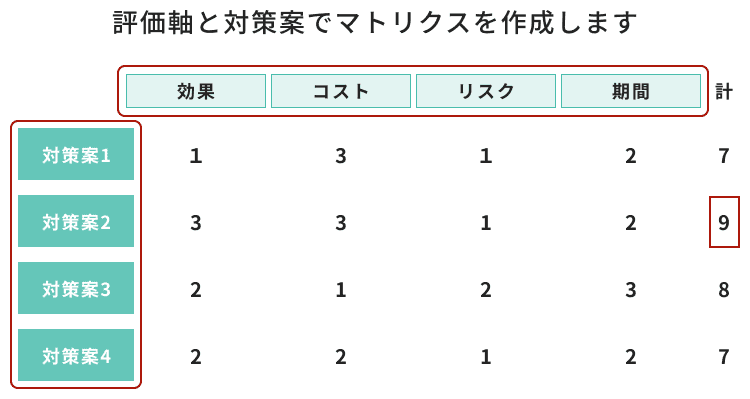

洗い出した対策案を絞り込む際は、以下の4つのポイントを大切にしましょう。

- 対策の評価軸を明確にする

- 評価には数字を用いる(3段階評価など)

- 個々の対策の評価の数字の根拠を明らかにする

- 対策の評価軸について、優先順位をつける

対策が決まったら、次は具体的な実行計画を作ります。まずは5W1Hで実行の方針の全体像を決めるとよいでしょう。

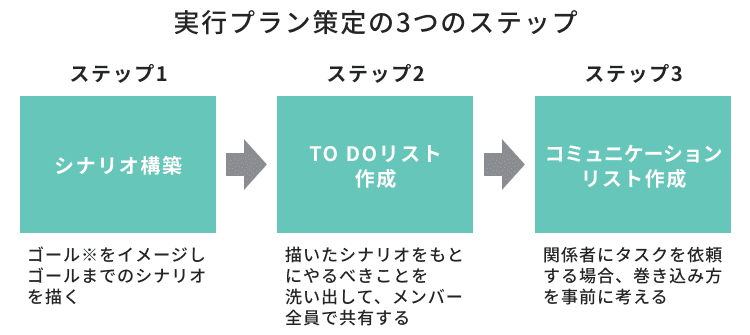

実行

具体的な実行計画ができたら、次は実行です。実行する際はやみくもに実行するのではなく、ゴールを達成するまでのシナリオを描き、そのシナリオをもとにやるべきことを洗い出して、関係者に共有しましょう。実際に関係者にタスクを依頼する場合は、すぐ依頼するのではなく、巻き込み方を事前に考えるコミュニケーションリストも作成すると協力を得やすくなります。

自身一人で主体的に解決に取り組むこともは重要ですが、全て一人で解決しようとしてもできることが限られてしまい、解決までに時間がかかってしまいます。実行フェーズで重要なことはいかに周囲の関係者を巻き込めるかということです。

問題解決力研修では、周囲を巻き込む力も同時に鍛えるとよいでしょう。

検証・改善

問題解決を実行したら必ず検証し、改善点があれば改善をしましょう。検証・改善のPDCAサイクルを回すことで、成果に結びつけることができるようになります。

検証する際は、「結果を振り返る」「実行プロセスを振り返る」「検証結果を関係者と共有する」の3つのポイントを押さえましょう。

また、改善する際は、「失敗・成功の原因を明確にする」「成功しても一歩先のあるべき姿の実行に向けて問題解決する」という2つのポイントを押さえましょう。

問題解決力が低いと起こる問題

問題解決力は、日々の仕事のなかで発生するさまざまな課題や、これから発生する課題、設定した目標に対して発生する問題に対処するために必要な能力です。その問題解決力が低いままだと具体的にどのような問題が発生してしまうのでしょうか。

問題解決力が低いことによって発生するトラブルとしては、「同じミスを繰り返してしまう」や「取り組む問題の優先順位づけができない」といったものが考えられます。

問題解決力が低いと起こる問題について、代表的なものを4つ紹介します。

同じミスを繰り返す

日々複雑な仕事に取り組むビジネスの現場では、問題が発生してしまうことは避けて通ることはできません。重要なのは、問題が発生したときに問題の根本となる原因を十分に追求し、本質的な対策を行うことです。

問題解決力が低いと表面的な原因追及しかできず、根本の原因が分からないまま緊急対応を繰り返すことになりがちです。

問題解決力を身につけることで問題の真因を見つけて解決できるようになります。その結果、同じ問題が繰り返されなくなったり、付随する問題も一気に解決できたりするケースがあります。

解決すべき問題の優先順位をつけられない

ビジネスを行う際、さまざまな問題が多発するということは珍しくありません。

また、同じ問題であっても複数の原因や背景が存在することも多く、そうした複雑な問題に対処するためには社員が自分自身で解決に取り組む優先順位を決める必要があります。

問題解決力が低いままだと、解決すべき問題の優先順位が適切につけられなくなってしまいます。場当たり的に手を付けられそうな問題から解決をしてしまうと、短期間で十分な成果を発揮することはできません。

「どの問題を最優先に取り組むべきか」「どの問題に時間をかけるのが良いか」などを常に吟味する姿勢が重要です。

対応しようと計画はするが実行までできていない

問題解決時のよくある失敗例として、問題解決の道筋を立てただけで満足してしまうというものが挙げられます。せっかく有効な解決策を考えたとしても、実際に解決策を実行して効果を検証しなければ意味がありません。計画をしっかりと立てることは大切ですが、最後までやり抜くことも非常に大切です。

また、問題解決時にはよくPDCAサイクルが用いられています。計画だけで終わることなく、その後の実行や検証、改善までを継続的に取り組むことで確実な成果につなげることができます。

上司や顧客に問題を指摘されてからでないと対応できない

問題解決力が低いことの問題点として、上司や顧客に指摘されてからでないと問題に対応できないというものも挙げられます。そういった場合は指示をされなければ問題解決に向けて動き出せないということが多く、自分で問題を解決できず上司や先輩に解決してもらうことも少なくありません。

しかし、問題解決に取り組むうえでは「自分自身で潜在的な課題を見出す」という主体性が重要です。他者から問題を指摘されるよりも自ら問題を認識したほうが解決のモチベーションが高まり、その後の自信にもつながります。

上司や先輩に指摘される前に先回りして問題を解決する姿勢が重要といえるでしょう。

問題解決力を高めるトレーニング方法8選

問題解決力を高めるためには、さまざまなトレーニング方法が存在します。それぞれの社員の特性や抱えている問題解決力の課題に合わせてトレーニング方法を取り入れることが重要です。

ここでは、問題解決力を高めるためのトレーニング方法についてご紹介します。

トレーニング方法は以下の8つです。

- 階層教育で段階的に問題解決力を高める

- 公募研修で問題解決力を鍛えたい社員が自主的に学べる環境を用意する

- 上司の問題解決力を高めてOJTで問題発見~解決までのフィードバックの質を高める

- ロジカルシンキングを身につける

- なぜ問題が起きたのかを考える癖をつける

- 問題や原因を可視化させる

- 思い込みや思考のバイアスを取り除く癖をつける

- 本や人から学ぶ

階層教育で段階的に問題解決力を高める

一言で問題解決力といっても、新入社員に求められる問題解決力と部長や課長といった管理職に求められる問題解決力は大きく異なります。問題解決力を高めるためには、階層別に研修を実施して段階的に問題解決力を高めるのが良いでしょう。

例えば、新入社員にはロジカルシンキングと問題解決型のホウレンソウを身につけてもらい、若手社員には問題解決の基本姿勢や問題解決の型を身につけてもらうのがおすすめです。中堅社員や課長や部長といった管理職には、それぞれのポジションや特性にカスタマイズした個人へのフィードバック形式で実践力を高めることも有効です。段階的に教育を実施することで、組織的な問題解決力を高めていくことができるでしょう。

アルーでは新入社員、若手社員、中堅社員・管理職向けに適した問題解決研修を提供しています。詳しくは下記ページや資料をご覧ください。

新入社員向け「問題を整理して報告・相談する」

若手社員向け「問題解決ワークショップ」

中堅社員・管理職向け「チームレベルの問題解決・標準化」

公募研修など、社員が自主的に学べる環境を用意する

公募研修や自己啓発支援制度などで問題解決力を高められるプログラムを用意することで、問題解決力を高めたい社員が自ら学べる環境を用意しましょう。その際は、問題解決研修の基礎編、応用編などとレベル別の問題解決研修を用意することを推奨します。

例えば以下3つのような問題解決研修です。

- ロジカルシンキング研修

- 発生型問題解決研修

- 設定型問題解決研修

公募型研修について詳しくは、以下の記事を参照ください。

『公募型研修とは|社内で浸透させる方法や効果的に行うポイント』

上司の問題解決力を高めて部下へのフィードバックの質を高める

OFF-JTだけでなく、OJTが効果的になるよう、管理職やOJTトレーナーの問題解決力を高めることも検討しましょう。

管理職やOJTトレーナーの問題解決力が高ければ、現場で部下に適切なフィードバックや指導育成ができるようになります。現場の上司や先輩から、問題解決の各フローについてフィードバックをもらえれば、部下の問題解決力の成長スピードが上がるでしょう。

問題解決力の土台となるロジカルシンキングを身につける

ロジカルシンキングは、筋道だった考えを展開する論理的思考力のことです。ロジカルシンキングを身につければ、正確で合理的な判断を行うことができ、問題解決力を高める有効なアプローチとなります。 ロジカルシンキングの能力を高めるためには、ロジカルシンキングにおいてよく用いられるフレームワークや考え方の基本を研修などで学ぶのが良いでしょう。

また、データを活用する手法や統計について学ぶこともロジカルシンキングの能力を高めるうえで役立ちます。

▼アルーのロジカルシンキングについては、以下のページでご確認いただけます。

ロジカルシンキング研修

フレームワークを用いてロジカルシンキングの癖付けをする

ロジカルシンキングのスキルを身につける際には、MECEやロジックツリーといったフレームワークを用いることがおすすめです。ロジカルシンキングに慣れていない社員は、まずはフレームワークに沿ってロジカルシンキングの癖をつけるところから始めましょう。

ロジカルシンキングのフレームワークについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『ロジカルシンキングのフレームワーク11選。思考方法や活用方法を解説』

なぜ問題が起きたのかを考える癖をつける

問題解決力を高めるためには、問題が発生した原因を分析する力が必要です。問題が発生したときには、「なぜこうなったのか」という問いを常に考える癖をつけるように心がけましょう。

このような問いを常に自分に投げかければ、新たな問題が発生した際にも自然と原因を特定できるようになります。また、表面的な原因ではなく、根本の原因を特定することが大切です。

問題が発生した根本の原因の特定は、再発防止につながる対策を講じるうえでも重要です。問題が発生した際には決して放置せず、「なぜ問題が発生したのか」を日頃から分析する癖をつけられるように、研修などでレクチャーすると良いでしょう。

問題や原因を可視化させる

問題を解決するためには、問題が発生した原因や背景を特定することが欠かせません。

しかし、多様化・複雑化してきている現在において、問題発生の背景に複雑で複合的な要因が存在していることも少なくありません。

複雑な問題や原因にアプローチするためには、これらを可視化する必要があります。

グラフや図表を用いて状況を視覚的に表現することや、フローチャートを作成してプロセスを可視化することで、問題の把握や解決策の検討がスムーズになります。

問題や原因を可視化できるようにするには、研修で具体的なグラフや図表の使い方、フローチャートの作成方法などをレクチャーし、実践で使えるように人事・企業側でフォローをすることが大切です。

思い込みや思考のバイアスを取り除く癖をつける

人間は、自らが気づいていない思考の偏りや考え方のクセが存在するものです。問題解決を図る際にはこれらの思考やバイアスを取り除く必要があり、問題解決力を高めるためには客観的な視点を身につけることが必要不可欠といえます。

客観的な視点を身につけるためには、データや事実に基づいた判断を行うことや、自身の考え方の癖や特性について他者から指摘してもらう機会を設けるのが効果的です。

感情や主観的な判断に基づく判断ではなく、客観的な判断ができるように研修を行い、業務で実践してもらえるようにOJTに組み込むのも良いでしょう。

本や人から学ぶ

問題解決を行う際には、いくつか基本となる型や考え方、フレームワークなどが存在しており、ビジネス書や専門書などを通じて問題解決に役立つ知識や技術を学ぶことも一つの方法です。

また、本と平行して「人」から問題解決プロセスを学ぶのも非常に有効な手段です。

具体例として、上司や先輩社員から後輩に対し、問題解決のノウハウを共有する機会や制度を用意する、研修やコンサルティングなどを展開している企業を利用して学ぶという施策が挙げられます。

人から直接学ぶことで、より実践的な問題解決スキルが身につけることができるでしょう。

問題解決力は研修で身につけることが可能

社員の問題解決力を高めるためには、研修を実施するのが効果的です。

問題解決力を高める際に研修が有効な理由として、第一に「問題解決に必要な知識やスキルを効率的に身につけられる」という点が挙げられます。

ロジカルシンキングやクリティカルシンキング、データ分析といった個別のスキルを研修で高めれば、問題解決力は大きく向上するでしょう。

また、実践的なトレーニングを研修に組み込めばさらなる研修効果を高めることができます。実際のビジネスシーンで発生した問題に基づいたケーススタディやディスカッションなどを導入し、問題解決力を磨くようにしましょう。

効果的に問題解決力を高める研修のポイント

問題解決力を効果的に高めるためには、考える力を高めるだけでなく、問題について最後まで考え抜く力を鍛えることが重要です。

そこでおすすめするのが、外資系コンサルティングファームなどで導入されている「コンバット式トレーニング」です。コンバット式トレーニングとは、米国陸軍の新兵用基本戦闘訓練で用いられる「強い人材」を育てるための手法を基にした研修形式であり、思考力を高めるのに向いています。

コンバット式トレーニングを実施すれば、タフネスの強化や醸成などを期待できます。ここでは、コンバット式トレーニングをはじめとした問題解決力を効果的に高めるための具体的な研修実施方法を解説します。

【新入社員向け問題解決力研修】問題解決型の報告

新入社員が問題解決に取り組む際にまず身につけるべき能力はホウレンソウです。ビジネスで基本ともいえるこの力は、発生した問題を整理して相談できる状態に持っていくために必要不可欠といえます。 新入社員向けに問題解決力を向上させる研修を実施する際には、ホウレンソウの能力に注力した研修を行いましょう。

新入社員のなかには、「何が問題なのか具体的に理解できない」や「自分の仕事のなかでどこに問題があったのか把握できない」といった課題を抱えている社員も少なくありません。こうしたホウレンソウを行う際の課題に研修でアプローチして、問題解決のための土台を作っていきましょう。

▼アルーが行っているホウレンソウができるようになるための研修は、以下のページで詳しく紹介しています。

【若手社員向け問題解決力研修①】問題解決の基本姿勢を学ぶ研修

ある程度のビジネスの基本が身につき、実務に慣れてきた若手社員には、問題解決の基本姿勢を学ぶ研修を実施しましょう。問題解決を行う際に求められる基本スキルを学ぶためには、まず問題解決プロセスの全体像を把握する必要があります。記事の前半でご紹介した「問題解決のための基本3ステップ」を伝え、問題解決の型を身につけてもらうと良いでしょう。

また、実際にそれを現場で使えるようになるためには、研修の場で問題解決の演習に取り組み、深く考える機会を与えることも大切です。4〜5名前後のグループを組みながらケーススタディやディスカッションを実施し、問題解決の基礎力を高めてもらいましょう。

【若手社員向け問題解決力研修②】問題解決ワークショップ

若手社員向けに行いたい問題解決研修として、問題解決ワークショップの実施が挙げられます。

問題解決ワークショップでは、以下のような内容について学ぶことができます。

- 解決すべき問題を明確化する手法

- 問題の原因を突き止める具体的な方法

- 問題の解決の目標設定と対策立案の方法

- 問題解決を実際に図り、検証や改善の方法

問題解決ワークショップを通じて、実際に問題解決に取り組むためのスタンスとスキルの向上が期待できます。こちらも、上述した問題解決の基本姿勢を学ぶ研修と同様、4〜5名前後のグループを組んで実施することが効果的です。

▼アルーが行っている問題解決のためのワークショップについては、以下のページでご確認ください。

【中堅社員以上向け問題解決力研修】ビジネスコンバット研修

ビジネスで直面する複雑な問題に対処するためには、問題についてただ考えるだけでは成果があがりません。表面的な事柄にとらわれず、問題のなかに潜む本質的な原因や背景を探ることは、問題解決を行ううえで極めて重要です。中堅以上の社員に問題解決力を高めてもらう場合は、ビジネスコンバット研修を検討しましょう。

ビジネスコンバット研修では、思考を深める方法や集中力・粘り強さ(タフネスさ)を磨く方法、問題の特定や深堀を進める方法について学んでいきます。課題を根本から解くためのアプローチについて、少数精鋭で学ぶのが効果的です。

Business Combat Training 考え抜く力、書き抜く力

【中堅社員以上向け問題解決力研修】設定型問題解決研修

中堅社員以上になると発生した問題解決だけでなく、より高いあるべき姿を作り、新しい問題を設定する力が必要になってきます。そのためにも、あるべき姿を高める問いを立てられる力を身に着け、設定型の問題解決ができる人材を育成しましょう。

▼設定型・発生型問題解決研修の資料をダウンロードする

まとめ

問題解決力を高めるために必要なステップや、問題解決力を高めるためのトレーニング方法などについて解説しました。高い問題解決力があれば、ビジネスで発生する多くの複雑な課題に対処できるようになります。

一方で問題解決力を構成するスキルは幅広く、問題解決力を高めるためにはこの記事で解説したようないくつかのポイントも存在しています。社員の問題解決力を底上げして、自社の業績向上につながるような施策を実施していきましょう。

▼アルーの問題解決力研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

問題解決力研修