組織社会化とは?プロセスやメリット、施策の具体例をご紹介

雇用の流動化が進んでいる昨今、新しくチームに参加したメンバーがいち早く組織に馴染むことはとても大切です。新規メンバーがうまくチームに馴染めなかったり、組織の方向性との違いが出てきたりすると、早期離職が発生してしまう可能性もあります。

そういったリスクをできる限りおさえるための考え方の一つに、「組織社会化」があります。今回はこの「組織社会化」について、メリットやデメリット、施策の具体例などを紹介します。

目次[非表示]

組織社会化とは?

組織社会化とは、新しくチームに加入した社員に対して組織の目標や方向性、価値観などを浸透させ、いち早くチームに馴染んでもらえるようにするためのプロセスのことです。組織社会化を進めるためには、組織と新しく加入した社員の双方がともに取り組み、時には今までのやり方や価値観を変える必要があります。

企業の中には、それぞれの部署ならではのローカルルールやしきたり、チームメンバーが共有する価値観などが存在するものです。組織社会化では、こうした組織独自の文化をいち早く新規メンバーに理解してもらうことによって、心理的安全性の向上や離職リスクの低減を目指します。

組織社会化の目的

組織社会化の目的は、社員の組織への適応を促し、定着率を上げたり早期に戦力化したりすることにあります。新卒社員の場合、1年以内の離職率が高卒で16.7%、大卒で12.3%と言われています。また、3年以内離職率は高卒で38.4%、大卒で34.9%と、3人に1人が入社3年以内に離職してしまいます。また、中途採用社員の場合も中小企業・小規模事業者の中途入社社員の3年以内離職率は約3割に上ります。

※参照:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

※参照:2 人材の定着|中小企業庁

早期離職を防ぎ、さらに成果を上げてもらうためには、組織の文化や業務の進め方に適応し、社内外のステークホルダーと信頼関係を構築する必要があります。そのために、新しく組織に参加した社員の組織社会化を促すことは重要なのです。

オンボーディングとの違い

組織社会化とよく似た言葉に、「オンボーディング」が挙げられます。

組織社会化とは、先ほども解説したように新規メンバーが組織へ適応していくプロセスを指します。

一方でオンボーディングは、そうした組織社会化を実現する一連の施策のことです。組織社会化を進める手段がオンボーディングである、と覚えておきましょう。

また、「組織社会化」は単に個人が組織へと適応するプロセスを指しますが、「オンボーディング」といった場合には、新規メンバーの戦力化といった意味合いが含まれることも多いです。

組織社会化が必要なタイミング

組織社会化は次のようなタイミングで実施すると効果的です。

- 新入社員、中途採用社員の入社時

- 既存社員の部署異動時

新入社員や中途採用社員は、会社の文化や業務内容、他の社員のことなど、なにも知らない状態で入社してきます。入社後早期にこれらを学んでもらい、周囲と信頼関係を構築し、仕事を円滑に進められるように支援しましょう。

また、既存社員の場合も、部署異動の際には組織社会のプロセスが必要です。部署異動に伴い、業務の種類や周囲との関係性が今までとはガラッと変わってしまうことがあります。既存社員だからといって放置せずに、新しい業務や人間関係に早期に慣れてもらえるよう支援する必要があります。

組織化社会のプロセスと施策のポイント

組織社会化の定義について説明しました。では組織社会化は、具体的にはどういったプロセスで行われるのでしょうか。

組織社会化という考え方について、施策のポイントも交えながらもう少し掘り下げてみましょう。

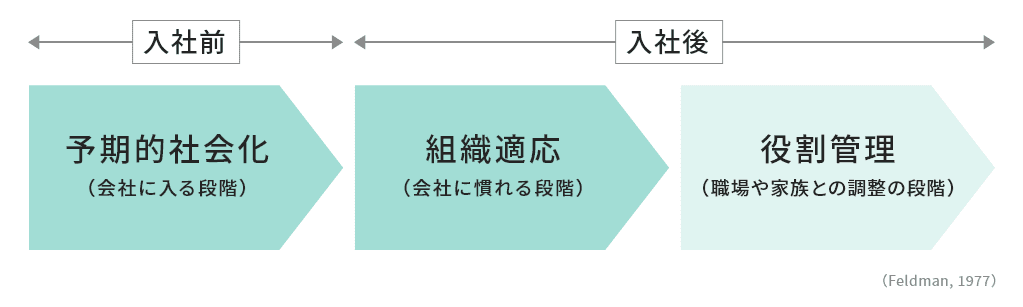

まず、組織社会化には「予期的社会化」「組織適応」「役割管理」という3つの段階があります。会社に入る前に予期的社会化を行ない、入社後は組織適応や役割管理のプロセスに進んでいきます。

▼組織社会化のプロセス

ここでは、組織適応にとって重要な「予期的社会化」と「組織適応」について詳しく説明します。

予期的社会化

新入社員がよく経験するショックの一つに、「リアリティショック」が挙げられます。新入社員は、入社前に会社で働く姿をイメージしながら様々な理想を描きますが、そうした理想像が現実とずれてしまうことも少なくありません。その時に経験するショックが、リアリティショックです。

組織社会化を進める際には、このようなリアリティショックを軽減するよう意識しながら進めていきます。例えば入社前にリアルな状況を提供するなど、仕事の内容や働き方の雰囲気について少しでも細かく理解してもらうのがポイントです。入社前に行われるこうしたプロセスを、予期的社会化と呼びます。

組織適応

FeldmanとD.C.Lombardoが発表した組織適応に関する研究では、「職場の仲間に受け入れられた」という受容感が生まれるまでに平均2.7ヶ月、「仕事ができるようになった」という有能感が生まれるまでには平均6ヶ月かかると言われています。入社後に孤立を感じやすい期間に行われるプロセスが、組織適応です。

組織適応では、まず新規メンバーと近い関係にある上司や先輩との関係を大切にしていきます。その後、会社のルールを受け入れるとともに、会社のメンバーとしての態度を獲得する、といった流れです。

組織社会化のメリット

組織社会化に取り組めば、業務内容に対する理解が進むことはもちろん、自己効力感を得てもらえる、信頼を獲得できる、離職防止につながるといった様々な効果が期待できます。

組織社会化を進めるメリットを4つ、紹介します。

業務内容についての理解が進む

組織社会化では、新規メンバーに対して業務の内容や必要なスキル、業務が必要とされている背景などを重点的に伝えていきます。組織社会化を進めると、業務内容についての理解が進むという点が最大のメリットです。

新規メンバーが業務に対する知識を順調に身につければ、幅広い業務を担当できるようになり、チームのパフォーマンスも向上するでしょう。また、様々な仕事に取り組む中で周囲と関わる機会も増えるため、必然的にチーム内のコミュニケーションにも好影響を与えます。

自己効力感を得られる

自己効力感とは、「自分ならできる」「自分ならうまくやれるはず」といった、自分の能力に対する自信のことです。組織社会化をうまく進めれば、こうした自己効力感を獲得してもらえるでしょう。

自己効力感が高まった新規メンバーは、難しい仕事にも挑戦できるようになるため、チャレンジ精神を伸ばすことができます。また、仕事の成功体験がさらなる自信を生み出し、また新たな成功体験につながるといった好循環を生み出す効果もあるでしょう。

信頼を得ることができる

組織の一員として働く上で、周囲からの信頼は欠かせません。「この仕事なら〇〇さんに任せられる」といったように信頼を周囲から獲得できているメンバーは、周囲と良好な関係を築けるだけでなく、幅広い業務をこなすことでさらなる成長を遂げる可能性が高いです。

組織社会化を進めれば、新規メンバーが業務やスキルについて教えてもらう機会が増えるため、周囲からの信頼獲得を促進できます。組織の一員として受容される期間を短縮できるため、孤立させることなく信頼関係を構築できるのです。

離職防止につながる

新規メンバーの早期離職は、企業にとって大きなリスクです。特に最近では雇用の流動化が進み、転職へのハードルが低くなってきています。

組織社会化に取り組めば、新規メンバーのチームに対する帰属意識やエンゲージメントが高まるため、離職防止にもつながります。「組織へと貢献しよう」という気持ちが芽生えれば、長期間にわたって生き生きと働き続けてもらえるでしょう。

監修者からひと言 |

組織社会化のデメリット

組織社会化のメリットについてまとめました。それでは、組織社会化を進めるデメリットはあるのでしょうか。

組織社会化を進めるデメリットとしては、「組織と個人の両方の変化が必要」「社員の個性や意見を見失ってしまう可能性がある」という2点が挙げられます。組織社会化を進めるデメリットについて解説します。

個人と組織どちらも変化が求められる

組織社会化を進める際のデメリットの一つに、個人と組織両方の変化が必要である点が挙げられます。

例えば組織社会化を進める際、ただ単に新規メンバーに対する業務の説明に力を入れるだけでは「組織社会化」とは呼べません。新規メンバーに対して「困っていることはないか」といったヒアリングを行い、場合によっては組織のルール改定や次期の研修の改善に取り組むなど、個人だけでなくチームも変わる姿勢が大切です。

組織社会化はチームの変化を必要とするため、時間がかかってしまう点がデメリットといえるでしょう。

社員の個性や意見を失うこともある

組織社会化は、個人に対して組織の目標や方向性を理解してもらうプロセスです。もちろんこれは組織内で働く上で効果的ですが、過度に社会組織化を進めてしまうと、新規メンバーの主体性を抑圧してしまうことにつながりかねません。

社員の個性や意見を失ってしまう可能性がある点も、組織社会化を進める際のデメリットです。いわゆる「指示待ち人間」のような主体性のないメンバーを育成してしまわないよう、メンバーの意見を重視する姿勢を見せるなど、組織社会化を進める際には常にメンバーの個性を尊重するという意識が必要です。

監修者からひと言 |

組織社会化を阻む要因

組織社会化に取り組む企業は数多いです。しかし様々な要因が障壁となって、組織社会化というプロセスが妨げられてしまう場合があります。

組織社会化を阻む要因について考えてみましょう。

組織に入った後のギャップ

先ほども解説したように、新規メンバーは組織へ加入したあとに現実との乖離を感じる「リアリティギャップ」を経験しがちです。組織社会化を阻む原因の一つに、組織へ加入した後に感じがちなギャップが挙げられます。

組織へ入った後のギャップには大きく二種類あり、仕事の厳しさが想定を上回るケースと、自分への期待値が想定を下回るケースがあります。自分の能力以上のパフォーマンスを求められる前者も大変ですが、「あの組織に入ったら自分はこう活躍しているに違いない」という期待を裏切られる後者もモチベーションに大きな影響を与えます。

組織に入った後のギャップを無くすためには、入社前にインターンシップとして業務を行ってもらうことが有効です。中途社員の場合は試用期間を設け、ギャップを生まないようにすることも良いでしょう。

テレワークによる意思伝達の難しさ

新型コロナウィルスの流行によって、業種や業界を問わず様々な企業でテレワークが一般化しました。組織社会化を阻むもう一つの要因は、テレワークによる意思伝達の難しさです。

オンライン上で業務を進めるとなると、どうしても画面越しのコミュニケーションとなります。相手の細かな表情や顔色を察知しづらいだけでなく、仕事のプロセスを説明しにくかったり、業務外でのコミュニケーションが減少したりといった課題も多いです。テレワーク下では、オンラインでも円滑なコミュニケーションを取るスキルを身につけ、これまでよりも丁寧に組織社会化を進める必要があります。

▼新入社員がリモートワーク環境下で陥りがちな課題とその対策をまとめました。

監修者からひと言 |

組織社会化の具体例

組織社会化のメリットやデメリット、組織化を阻む要因などを解説しました。

組織社会化を進めるための施策について知れば、自社で行う組織社会化のプランを考える際にも大いに参考となるでしょう。ここからは、具体的に組織社会化の施策例についてみていきます。

新入社員研修やOJTなどの教育

組織社会化を進める際によく行われる施策が、新入社員研修やOJTといった教育関連の施策です。

例えば新入社員を対象とした新入社員研修に力を入れれば、新入社員として必要な知識やスキルをまとめて身につけてもらえます。また、ただ単に研修を実施するだけでなく、グループワークなどを積極的に取り入れることで、新入社員同士のコミュニケーションの活発化にもつながるでしょう。

▼アルーの新入社員研修について詳しくはこちらの資料をご覧ください。

OJTも組織社会化を進める際には効果的です。業務内容を身につけられるのはもちろん、先輩社員との距離が縮まることで自分の将来像をイメージでき、組織への帰属意識が高まるといった効果が期待できます。

OJTの成功のためにはOJTトレーナーの育成が欠かせません。アルーでは、OJTトレーナー向け研修を実施しています。

詳しくは「OJTトレーナー研修」をご覧ください。

メンター制度などの支援体制を整える

新入社員の中には、忙しそうに働く上司へ質問するのを躊躇してしまう社員も少なくありません。新入社員によくある悩みとして、「困ったことがあるが、誰に相談すればよいのかわからない」というものが挙げられます。

こうした悩みを解決できるのが、一人ひとりに相談相手を作るメンター制度です。メンター制度によって、日常業務などで困った時に相談できる相手が明確になるため、新入社員の孤立を防ぎ、組織社会化を進める効果があります。なおメンターは、できるだけ新入社員と近い業務を担当している社員に任せるのがおすすめです。

交流会などの機会を作る

組織社会化を進める上では、周囲とのコミュニケーションが必要不可欠です。コミュニケーションを促進するため、レクリエーションをはじめとした交流会などの機会を設けるのも、組織社会化を進める上では効果的です。

交流会では、できるだけ新入社員同士、あるいは新入社員と先輩社員に会話が発生するようなレクリエーションを選ぶのがよいでしょう。ワードウルフや人狼といった論理的思考力が試されるものはもちろん、絵しりとりやビンゴといったシンプルなものでも十分楽しんでもらえますよ。

組織の理念浸透や成功事例の共有

組織社会化の大切な要素の一つに、組織の理念を理解してもらうことが挙げられます。組織社会化を進める際には、組織の理念浸透や成功事例の共有を積極的に進めるのもおすすめです。

例えば自社理解を深めるための研修を用意して、経営者から直々に会社の方針について説明してもらえば、新入社員は組織の目指す方向性を理解できます。また、「営業部ではDXを進めた結果、業務効率を20%改善できた」といったように、社内で身近な成功例を共有すれば、新規メンバーも成功へのイメージを膨らませられるでしょう。

新入社員へのヒアリング

新入社員や中途採用社員、部署異動者などにヒアリングを行い、困っていることやサポートしてほしいことを把握することも重要です。ヒアリングを行うことで課題の解決になりますし、「気にかけてもらえている」という安心感を新入社員に感じてもらうことにも繋がります。

ヒアリングを行った後は、でてきた課題に対する対策を必ず実施しましょう。ヒアリングは行うが具体的な改善策が実施されないことが続くと、むしろ新入社員からの信頼を失い、エンゲージメントの低下に繋がる可能性があります。

定期的な1on1ミーティングの実施

人事部、もしくは現場の上司と定期的に1on1ミーティングの機会を設けることも有効です。1on1ミーティングを行えば、人事部や上司が新入社員の悩みや目標を引き出し、問題解決や気づきを与えて成長を支援できます。

月に1回など定期的に実施することで、その時々の悩みを把握し、前回からの成長を振り返ることができます。悩みや不安の多い新入社員に対しては、定期的に1on1ミーティングの場を設けることがおすすめです。

1on1ミーティングについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

『1on1とは?話すことの例や意味がないと言われないための進め方』

相談窓口の開設

正式な相談窓口を設け、社員が困ったときに相談できる体制を整えましょう。新入社員の中には、同じ部署の上司や同僚には相談しづらい悩みを抱える人もいます。人事部が正式な相談窓口を設けることで、そのような時にも新入社員をサポートすることができます。

窓口を設置したら全社員に周知し、「窓口があることを知らなかった」という事態にならないよう注意しましょう。

アルーでは、組織社会化の支援をいたします

人材育成を専門に手掛けてきたアルーでは、人事課題解決や人材育成の最大効果の実現に向けた様々なサービスをご提供しています。その中から、組織社会化の促進のためにご活用いただける弊社のサービスをご紹介します。

1on1ミーティングの基本

「1on1ミーティングの基本」研修では、組織社会化に有効な1on1ミーティングの進め方やコツについて学ぶことができます。部下との1on1ミーティングを実施する管理職を対象とした研修です。1on1ミーティングの重要性を理解できていなかったり、1on1ミーティング中に部下に自分の解釈を押し付けてしまったりする管理職におすすめです。

1on1ミーティングの基本研修について詳しくは、以下のページをご覧ください。

1on1ミーティングの基本研修

企業理念浸透

企業理念浸透研修は、企業理念を新入社員に浸透させ、自分ごと化してもらうことを目的とします。企業理念を知ってもらい、腹落ちさせることで、組織へのエンゲージメントを高めることができます。アルーの研修では、企業理念を押し付けるのではなく、各社員の価値観ややりがいとの重なりを見つけることで、企業理念浸透を図ります。

企業理念浸透研修について詳しくは、以下の資料をご覧ください。

アルーの支援した組織社会化の事例

アルーがこれまで支援した組織社会化の事例を一部ご紹介します。

いすゞ自動車中部株式会社導入事例

いすゞ自動車中部株式会社では、営業部に配属された新入社員・中途採用・異動者を対象にビジネスマナーやクレーム対応を強化する研修を実施しました。会社合併に伴い、各会社の独自ルールを一つに統合し、そのルールを各営業社員が遵守する必要がありました。

そこで、新入社員・中途社員向け営業力強化研修を実施し、共通ルールであるビジネスマナーやクレーム・トラブル対応を重点的に学んでもらいました。

結果として、クレームやトラブル時の「バッドニュースファースト」が浸透し、会社をよりよくしていく流れが出来上がりつつあります。

いすゞ自動車中部株式会社の取り組みについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

いすゞ自動車中部株式会社導入事例 営業オンボーディングで新入社員・中途社員・異動者の営業基礎力の向上

株式会社アシスト導入事例

株式会社アシストでは、中途入社社員の組織社会化施策の一つとして、アルーの「etudes Plus」(eラーニング受け放題サービス)を活用いただいています。オンボーディング期間である半年間、eラーニングを自由に受けることができる体制を整えました。中途入社者社員の中にはこれまで基礎的なビジネススキルを体系的に学ぶ機会がなかった人もいるため、eラーニングで自分に足りないビジネススキルを学ぶことで、早期の戦力化を期待できます。

株式会社アシストの取り組みについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

株式会社アシスト導入事例 自律的学習を促進し、共通言語を用いたコミュニケーションで業務の効率化を図る

株式会社アインホールディングス導入事例

株式会社アインホールディングスでは、「etudes Basket」(eラーニング受け放題サービス)を導入し、部署異動者の組織社会化に活用しています。各店舗から本部に異動した社員が本部用のeラーニングコースを受けられるため、本部で求められる基本的なスキルを学び、実務できるようになっています。これにより、スムーズに業務を進めることができ、配属先の上司やトレーナーの教育負担軽減に繋がりました。また、これまでは配属先の上長やトレーナーによって教育・指導方法がバラバラでしたが、eラーニングによって均一な教育を提供できるようになり、だれがどこに配属されても必要な学習ができる環境を作ることができました。

株式会社アインホールディングスの取り組みについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

株式会社アインホールディングス導入事例 導入直後2,300人が申し込む公募型eラーニング 従業員にとって学びやすく実践的なeラーニングによる自律的学習の文化づくりとは

まとめ

組織社会化の進め方やメリット、デメリットなどについて解説しました。組織社会化を進めれば、離職リスクの軽減や早期戦力化、信頼関係の構築など様々なメリットがあります。

一方、テレワークなどが足かせとなって、思うように組織社会化に向けた取り組みが進んでいない企業があるのも現状です。組織社会化を進める際には、予期的社会化と組織適応の2つに分け、幅広いアプローチを取り入れる必要があります。ぜひこの記事で解説した内容を活かし、新規メンバーがスムーズに組織に馴染めるような組織社会化を実行してみてください。

組織社会化のためには新入社員研修や新人フォローアップ研修の実施がおすすめです。

▼アルーの新入社員研修、新人フォローアップ研修について詳しくはこちらの資料をご覧ください。