1on1とは?話すことの例や意味がないと言われないための進め方

上司と部下が1対1で行う定期的な面談を意味する「1on1」。人材育成の手法として多くの企業が採用する1on1について、その意味は理解しているものの「どのように実施すればよいかわからない」というケースも少なくありません。そこで、本記事では1on1の概要と目的、実施する際の具体的なステップまでわかりやすく解説します。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

1on1とは?

1on1とは上司と部下が定期的に行う面談を指します。従来の面談では上司から部下への指示や指摘、連絡事項を伝えたり、評価したりすることが主な目的でした。

一方、1on1は上司が部下の悩みや目標を聞きとり、問題解決や気づきを与えて成長を支援し、成果を出すことが目的です。いわばコーチングのような関わり方であり、同じ目線で対話を行うことが前提となります。

1on1ミーティングは意味のないと言われる理由と対策

1on1ミーティングはポイントを抑えて実施しないと、社員から「1on1ミーティングを実施しても、効果を感じない」「1on1ミーティングの時間が苦痛だ」といった不満を抱かれてしまう可能性があります。意味のない1on1ミーティングと言われる理由には下記のような7つの理由のいずれかが該当していることが多いです。

ここでは、意味のない1on1ミーティングと言われるそれぞれの理由と対策をご紹介します。

- 1on1ミーティングが上司のための時間になっている

- コミュニケーションが一方通行になっている

- 散発的に実施している

- 評価面談や業務指示の時間になっている

- 話すテーマに制限をかけている

- 上司側が1on1ミーティングの意義を理解していない

- 上司のマネジメント観にアプローチできていない

1on1ミーティングが上司のための時間になっている

1on1ミーティングが上司のための時間になっている場合、部下から「意味のない1on1ミーティング」と言われる可能性が高まります。理由としては、そもそも1on1ミーティングは上司のためのミーティングではなく、部下のためのミーティングだからです。例えば、1on1ミーティングで上司が確認したいことをただひたすら上司から質問していると、これは上司のための1on1ミーティングになります。一方で、部下が話したいテーマを決めて、上司は最大の好奇心を持ってそのテーマについて対話をすると部下のためのミーティングになります。

上司のための1on1ミーティングになってしまっている場合、部下のためのミーティングになるためにも、以下のポイントに気をつけてみましょう。

- 1on1ミーティングのテーマは部下が決める

- 部下が決めたテーマに上司が興味がなくても、最大の好奇心を向ける

- そのテーマに関して上司は8割は聞き役に徹し、部下は8割話してもらうことを心がける

コミュニケーションが一方通行になっている

1on1ミーティングでのコミュニケーションが上司からの一方通行になると、1on1ミーティングはうまくいきません。

一方通行のコミュニケーションでは、部下は1on1ミーティングは上司が話したいことを話すためのミーティングなのだと認識してしまいます。部下自身が話したいテーマを話せないため、意味のない1on1ミーティングだと思われてしまうでしょう。

よくある失敗例として、1on1ミーティングの直前にミーティング相手の部下が担当する業務でトラブルやヒヤリハットがあったとします。すると、上司としてはそのトラブルやヒヤリハットが解決したか、対策を取っているかどうかを確認したくなるでしょう。もし1on1ミーティングの時間であるにも関わらず、そのトラブルやヒヤリハットについて上司から話し始めてしまい、上司から質問攻めをしてしまうと、一方通行なコミュニケーションになってしまいます。

上司にとって気になることがあっても、部下が望んでいないのであれば1on1ミーティングのテーマとして不適切です。上司からテーマを振るのではなく、部下がテーマを決め、上司とメンバーとの双方向のコミュニケーションが行われる場づくりを心がけましょう。

散発的に実施している

1on1ミーティングを毎週や隔週のように定期的に実施せず、散発的になっている場合、部下から見たら意味のない1on1ミーティングと言われる可能性が高まります。基本は、毎週、隔週のように定期的に行うことを想定しているため、散発的、偶発的に開催せず定期的に行いましょう。

散発的・偶発的に行うと、部下から見ても1on1ミーティングの重要性の認識が薄れてきてしまうためです。

ただ、お互いに忙しく1on1ミーティングが実施できない日もあるでしょう。その場合は、「キャンセル」ではなく「リスケジュール」することをルールにしましょう。キャンセルが続くと、散発的になってしまい、1on1ミーティングの重要性の認識が薄れていき、1on1ミーティング自体が実施されなくなってしまいます。

評価面談や業務指示の時間になっている

1on1ミーティングで目標設定、評価、業務指示をしてしまっている場合、意味のない1on1ミーティングと言われる可能性が高まります。1on1ミーティングは、目標設定面談や評価面談のような「公式」なものではなく、また、業務指示の場でもありません。主役は部下であり、部下が話したいことを扱う場です。

上司側は部下にとって話しやすいと感じられる態度を心掛け、部下が話したいテーマを話せる場作りと聞き役に徹しましょう。そのためには、何でも話していいという場作りのためのアイスブレイクを行うことが有効です。また、カジュアルな場所で1on1ミーティングを行ったり、座る位置を対面ではなく、横や対角線にしたりするのも効果的でしょう。

話すテーマに制限をかけている

話すテーマに制限をかけてしまうと、意味のない1on1ミーティングだと思われる可能性が高まります。1on1ミーティングで扱われるテーマは特定のものではなく、極めて広範にわたります。目標設定のような特定のテーマのための場ではなく、部下が扱いたいテーマを扱うことが1on1ミーティングでは重要です。もし、定期的に特定のテーマについて話したいのであれば、1on1ミーティングとは別枠でそのための場を設定した方がよいでしょう。

上司側が1on1ミーティングの意義を理解していない

上司側が1on1ミーティングをやる意味に対して腹落ちできていないと、上司にとってもやらされ感がでてしまい、うまくいかなくなります。上司が仕方なく1on1ミーティングを行っていることは部下にもすぐ伝わります。そうすると、部下にとっても意味のない1on1ミーティングと言われる可能性が高まります。

こういった事態を防ぐためには、上司側に1on1ミーティングを行うことが「目的」だと考えるのではなく、1on1はビジネス上の成果の向上を果たすための「手段」であると考えることを認識させることが重要です。1on1ミーティングで部下のための時間を作ることで、日常では気づけない部下の悩みや関心事、部内の問題発見などに繋がります。このような発見の成功体験を上司が得ることで、1on1ミーティングの意義を実感できるようになります。1on1ミーティングの基本である、「テーマは部下が決め、上司は聞き役に徹すること」を意識し、実践していくことが重要です。

上司のマネジメント観にアプローチできていない

「上司は部下の話を聞く必要はない」というような価値観を上司が持っている場合、その価値観の変革をまず促す必要があります。上司の中には「じっくりと話を聞くことに、何の意味があるのだ?

私の若い頃は、上司にじっくり話を聴いてもらうなんてことはなかった。つべこべ言わずにまずはやる。それが若い頃の力のつけ方ではないのだろうか。」という考えを持つ方もいるかもしれません。

このような価値観を上司が持っている場合、会社から上司に1on1を強制したり、スキルとして傾聴力だけを身につけてもらっても、部下のための1on1ミーティングは実践されないでしょう。そのため、1on1ミーティングの研修等ではスキル付与偏重にならず、上司のマインドセットの変革にもアプローチしていくことが重要です。

監修者からひとこと |

1on1についての3つの疑問

ここからは1on1でよくある以下の3つの疑問質問について、お答えします。理解を深めたい方、不安な方はぜひご覧ください。詳しい回答をみていきます。疑問や不安がある場合は、ぜひ読んでみて下さい。

ここからは1on1でよくある以下の3つの疑問について、お答えします。理解を深めたい方、不安な方はぜひご覧ください。

質問1.1on1で部下の本音を聞き出すコツはありますか?

1on1で部下の本音を聞き出すコツは、主に以下の3つです。

- 相手に常に誠実であること

- 上司の自分語りをしないこと

- 先入観や思い込みを持たないこと

上司は態度のみならず言動も含めて、部下に対し誠実であることが求められます。なぜなら誠実に自分と向き合ってくれる相手には、本音を話しやすくなるからです。

ここでいう「誠実」とは相手に対して「自分も正直であろう」とする考えと相手の立場や考えに共感し、相手を尊重することを指します。また上司個人の経験からアドバイスできることもあるかもしれませんが、上司の自分語りは1on1では基本的に不要です。

部下個人が上司の働き方や考え方に共感し、上司の話を聞かせてほしい、といったときのみ、上司は自分の経験を話すことが求められます。加えて上司は、部下に対する先入観や思い込みを持たずに1on1に臨むことも必要です。

先入観や思い込みは、1on1の目的と一致しないからです。これまで部下とどのようなやりとりがあっても、1on1では白紙の状態で部下の話を聴きましょう。なお、これらのコツを1on1のルールとして人事部側が盛り込むことで、より体系的に取り組めるようになります。

≫実践重視の「生産性向上のための1on1シミュレーションプログラム」の資料を見てみる

質問2.1on1を実施するデメリットはありますか?

1on1を実施するデメリットは、主に以下の3つが考えられます。

- 単純に業務時間が減る

- 成果がわかりにくい

- 成果が出るまで時間がかかる

1on1は毎週、あるいは毎月行われるため、時期によっては本業の業務を圧迫することがあります。繁忙期の時期の1on1だからこそ、5分や10分といった短時間に収めずに、部下との時間をしっかり取ることが大切です。

また、1on1の成果が出るまでには時間を要します。これが1on1が、人物評価を目的としないことの裏返しといえるでしょう。部下を急かすことなく、見守る姿勢が上司はもちろんのこと、人事部にも求められます。

≫実践重視の「生産性向上のための1on1シミュレーションプログラム」の資料を見てみる

質問3.1on1ミーティングで使える話題はありますか?

1on1で使える話題は主に以下の7つです。

- プライベートについて

- 体調について

- 将来のキャリアプランについて

- 部下が感じる業務や部署の改善点について

- スキルアップの方向性について

- 仕事の方向性と目標について

- その瞬間、部下が扱いたいテーマについて

プライベートや体調といった個人的な内容については、部下が話すことに共感するのみとして主にアイスブレイクに利用するのがおすすめです。

監修者からひとこと |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

1on1を実施する目的

1on1を実施する目的は、上司と部下との信頼関係を構築、あるいはさらに強化することにありますが、最大の目的は、部下が今この瞬間扱いたい話題について共に時間を過ごすことです。この部下の扱いたい話題に上司が寄り添い続けることによって信頼関係の構築や強化につながります。

部下が今この瞬間扱いたい話題について共に時間を過ごすことを前提とした上で、上司と部下の信頼関係を構築するには、以下の4つの「質」も重要です。

- 関係の質

- 思考の質

- 行動の質

- 結果の質

いずれも、関係の質を起点として循環します。この「成功の循環」は、MIT組織学習センター共同創始者である「ダニエル・キム氏」が提唱したモデルです。

つまり、まず上司と部下の関係の質を高めることで、つぎにお互いの思考の質を高めていけるのです。

思考の質が高まれば行動の質、ひいては結果の質を高めることができます。環境の変化が大きいなかでは、上司が部下に指示する一方的なコミュニケーションだけでは組織運営に限界が生じます。

そのためお互いに良好なコミュニケーションを取ることが不可欠です。1on1は上司と部下双方の良好な関係づくりの基礎といえます。

監修者コメント |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

1on1が必要とされる背景

1on1が必要とされる背景には、以下のいくつかの理由があります。

- 時代の不確実性の高さ

- 労働人口の減少

- 働き方の多様性の増加

たとえば新型コロナウイルス感染症の影響によって、リモートワークやインサイドセールスが注目されるなど、これまでの常識が通用しない可能性が高まりました。

さらに少子高齢化が進んだことで、労働人口の減少が続いています。終身雇用制はすでに過去のものとなっているため、企業は人材の確保が急務です。

また働き方にも多様性が出てきました。リモートワークしかり、副業の解禁しかり、です。さまざまな面において流動性が高まった時代に合っては、モデルケースとすべき例がないまま仕事をしなくてはいけないこともあります。流動性が高い不安定な世の中に合っても企業が成長しなくてはいけません。

そのため上司は常に部下の仕事ぶりに気を配り、不安要素を取り除く必要があるのです。1on1は流動性が高い世の中にあって、企業の成長や人材の定着を促す有効な手段といえます。

監修者からひとこと 1on1ミーティングが必要とされる背景には上記もありますが、もう1つは価値観の多様化により、部下の一人ひとりが何を大切にしているのかがわからなくなっているためです。日常では業務遂行のためのコミュニケーションが9割以上となります。そのため、1on1ミーティングでは業務に関するトピックは控え、個人として部下に向き合ってみましょう。 |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

1on1が企業にもたらすメリット

1on1ミーティングの実施は様々なメリットをもたらします。主要なメリットを3つご紹介します。

離職率の低下につながる

社員が離職を考える要因の一つに、職場の人間関係の悪さが挙げられます。特に、上司と部下間の関係性が悪いと、両者にとって大きなストレスとなってしまいます。

1on1ミーティングを実施すると、上司と部下間の関係性が好転し、離職率の低下に繋がるケースが多いです。

また、1on1ミーテイングの制度があることで、採用ブランディングにもなります。

組織全体の生産性が高まる

上述したように、1on1ミーティングを実施すると離職率が低下し、社員が長く働いてくれることに繋がります。長く働いてくれればその分、社員個人の経験値が増え、社内にナレッジもたまっていきます。

また、1on1ミーティングを実施すると部下と上司のコミュニケーションが活発になり、コミュニケーションの中から新しいアイディアが生まれやすくなります。

コミュニケーションが活発になるとチーム全体が活気づくため、個人だけでなくチーム全体の生産性が高まるでしょう。

ミスの防止

1on1ミーティングを定期的に行うことで、上司は部下のミスに素早く気付くことができるようになります。部下の側としても、定期的に相談できる場があることで安心して業務に取り組むことができるようになるでしょう。

監修者からひとこと |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

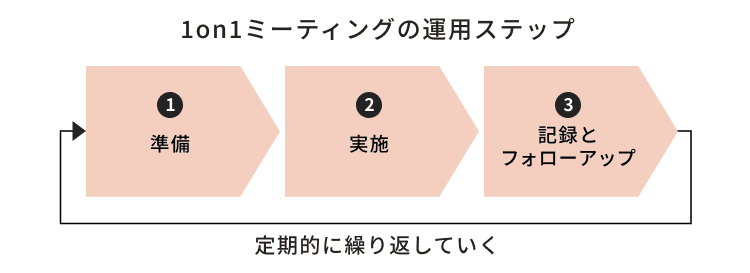

1on1を実施する際の3ステップ

ここからは1on1を実施する際の具体的な以下の3つのステップを詳しくみていきます。1on1を担当する上司側には、いずれも正しく理解してもらいましょう。

ステップ1.準備

まずは1on1を実施するための準備を行います。具体的には、1on1を実施する日時を確定させ、部下に伝えることです。週に一度や隔週といった定期的なスケジュールを組みましょう。1on1のスケジュールを確定させると、以下の3つのメリットが生まれます。

- 部下が事前に「何を話すか」を準備できる

- 心の準備ができるため、お互いじっくり話せる可能性が高まる

- 「何を話すか」を準備するにあたり、部下が自分の身辺について振り返りができる

また、実施する場所の確保も必要です。上司側が部下との対話に集中し問いかけをしやすくするためにも、周囲に人がいない会議室などをおすすめします。

ステップ2.実施

準備を経て、いよいよ1on1を実施します。1on1の際はいきなり本題に入るのではなく、雑談から始めます。

天気のことや時事ニュースの話題だと形式的な空気を作ってしまうので、雑談のテーマは部下が興味関心のあるテーマやトレンドなどを提示するとよいでしょう。部下にとっても興味のある雑談をすることができますし、上司は自分の興味関心を覚えてくれていることを認知してくれます。雑談の時も主役は部下です。こういった雑談を「アイスブレイク」といい、1on1に限らずさまざまな面談において双方の緊張を解く有効な手段として用いられます。

アイスブレイク時に部下の表情を確認し、緊張が解けた段階で本題に進みます。そして、本題では冒頭で、この場が評価の場ではないことを改めて伝えなければなりません。

そして、事前に部下から1on1で話したいことが共有されていれば、部下に話してもらうよう促します。一方、共有されていない場合は「人」「仕事」「過去から現在」「未来」について話を組み立てます。

1on1の中でネクストアクションを決めた場合は、部下から聞いた内容について上司が一緒に取り組む旨を伝え、フォローすることが大切です。

ステップ3.記録とフォローアップ

1on1は公式の場ではありませんが、記録は必要です。記録がなければ上司側が部下の成長を見守り、適切なフォローをすることができません。ただし、面談中にメモを取ると部下の話を集中して聞くことができないケースもあります。

このような場合は、人事部側で録音あるいは録画できる環境を用意するのもおすすめです。ただし、録音や録画をする際は記録のためであり、評価の材料ではないことを部下側に理解してもらう必要があります。

監修者からひとこと |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

1on1ミーティングで話すこと

1on1ミーティングのテーマに制限はありませんが、慣れていないとどのようなテーマを扱ったらよいか分からずに迷ってしまうことが多いと思います。

1on1ミーティングでは、「これまでのこと」「これからのこと」という2つの軸と、「人」と「事」の2軸を掛け合わせてテーマを洗い出すとよいでしょう。

具体的には次の図のようになります。

これまでのこと |

これからのこと |

|

|

|

|

事 |

|

|

現在の心身の状況や業務状況についてと、未来のキャリアややりたい仕事についてなどが挙げられます。部下が話すテーマについて迷っているようであれば、これらのテーマについて上司から話を振るとよいでしょう。

監修者からひとこと |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

1on1ミーティングの進め方

効果的な1on1ミーティングを行うには、次の3ステップを意識するとよいでしょう。

- オープニング:アイスブレイクやアジェンダのすりあわせ

- ボディ:本題について話し合い

- クロージング:振り返りや次回までのアクション決め

「オープニング」では、最初から本題に入らずアイスブレイクを行ったり、メンバーと1on1ミーティングの目的・内容のすり合わせを行ったりします。オープニング後、「ボディ」に移ります。

「ボディ」ではメンバーとすり合わせたアジェンダに従い、メンバーが扱いたいテーマについて双方向なコミュニケーションを行います。この時、話すのはメンバー中心で上司は聞き役に徹することが重要です。

最後に「クロージング」では、メンバーが抱いているモヤモヤを解消することを念頭に置いて前向きに業務に当たれる状態にします。「ボディ」で話した内容を振り返ったり、今後に向けてできることを話し合うとよいでしょう。

表:1on1ミーティングの進め方

流れ |

やること |

重要なこと |

|

1 |

オープニング |

できれば仕事の話ではなく、仕事以外の軽い話で場の空気を和ませる(アイスブレイク) |

いきなりボディ(本論)に入らず、このオープニングの時間を持つことによって、その日 |

話したいことを一方的に伝えるのではなく、メンバーとアジェンダをすり合わせる | |||

2 |

ボディ |

メンバーとすり合わせたアジェンダに従って進める。 |

メンバーが仕事を通じて今何を感じているのか、とりわけやりがいを感じているかを、 |

|

3 |

クロージング |

今後、上司およびメンバーが取り組んでいくことについて、一緒に考える |

基本的には、メンバーにとってモヤモヤしていること・曖昧になっていることをクリアにして、前向きに業務にあたれる状態にしてミーティングを終える。 |

今回のミーティング内容を振り返り、次回までの目標やアクションを確認し合う |

監修者からひとこと |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

1on1の効果を高める5つのポイント

ここからは1on1の効果を高めるポイントについて詳しくみていきます。1on1の仕組みを構築する人事部の方は、ぜひ読んで現場に反映させてみてください。

- 心構え

- 雰囲気づくり・観察

- 共感

- 質問

- 内省を促す

1.心構え

1on1の効果を高めるには、まず上司側が部下に対して「誠実である」かつ「相手の立場に立つ」という2つの心構えを持ってもらう必要があります。

「誠実である」とは、相手に対しても、自分に対しても真摯な態度で、正直であろうとする状態のことです。例えば、相手や自分に誠実である上司は、部下に対して以下のような対応をとる特徴があります。

- 自分自身を権威付けし過ぎることもなく、卑下することもなく、自己効力感を持って、場に立っている

- メンバーの日常に思いを巡らせ、存在そのものやその日の状態を受け止めている

- 相手の話がわかりにくいときは、わかりにくいことを伝え、真意を確認する

また「相手の立場に立つ」とは、相手の主観的な見方、感じ方、考え方、受け止め方を、その人の立場に立って、共感しながら理解しようとする姿勢を指します。例えば、相手の立場に立とうとする上司の特徴は次のとおりです。

- 一人ひとり皆が、異なった考え方・感じ方をすること、違う価値観を持っていることを心から認め、相手と自分を等しくかけがえのない独自の存在として尊重している

- 善悪の評価、好き嫌いの評価を入れずに相手の話を聴いている

- 相手の経験に入り込み、その観点で同じ物事を見ていく感覚で聴いている

この2つの心構えがあって初めて1on1の効果が発揮されます。

≫実践重視の「生産性向上のための1on1シミュレーションプログラム」の資料を見てみる

2.雰囲気づくり・観察

1on1の効果を高めるには、面談の場での雰囲気をつくり、部下をていねいに観察することが大切です。なぜなら上司側が聞く体制になっていなければ、部下は腹を割って話さないからです。

1on1の場では部下に正面同士で向き合うことが多いと思いますが、それだと部下も緊張してしまうかもしれません。部下に対して90度の位置やハの字型、部下の横など、座る場所にも工夫を加えてみてください。部下に好奇心を向けて、リラックスした態度で「話を聞く準備ができている」ことを示すことができます。

また、1on1の場で部下が話しやすくするには、普段から部下をよく観察し、どのようなタイミング、どのような雰囲気であれば話しやすいのかを把握しておくことが大切です。撒くし立てるような早い話し方や、圧が感じられる大きめの声で話すことは避け、余裕を持った話し方で質問するよう上司側に指示してみてください。

3.共感

1on1においては、部下の話を傾聴するとともに「共感」を心がけましょう。

自分よりも仕事の経験や知見の少ない部下に対して、共感できないと感じる上司も少なくありません。しかし1on1は部下を成長させるためのものであり、教え諭すような言動や上司自身の経験の押し付けは絶対にやってはいけないことです。

たとえば「仕事が忙しい」と部下が話した場合、先んじて「どういった仕事が忙しいのか」や「なぜ忙しくなっているのか」といったように課題の解決に動いてはいけません。

このような上司がいた場合は、まずは「今は仕事が忙しいんだね」と共感し、仕事が忙しいことでどのような課題を抱えているのかを部下が話すまで待つように指示してみてください。

4.質問

部下の話に共感したら、次は質問を投げかけます。まずは部下の話している奥底にある願いや気持ちに意識を向け、過剰に事実関係を深掘りしたり原因の追究をしたりしないことが大事です。

「仕事が忙しい」と部下が話したら、「仕事が忙しいんだね」と共感します。ここでやりがちな失敗は、事実確認の質問をしてしまうということです。たとえば「残業しなければならないくらい忙しい?」や「どのくらい残業しているの?」といったことです。

「定時で帰ることはできるか、日中仕事に追われている」のか「残業しなければならないのがつらい」のか「トラブルがあって、一時的に忙しい」のかといった「忙しい」理由を探る質問です。これらの質問は上司が知りたい質問であって、部下にとって「上司は自分の話を聴いてくれている」とは感じられにくい質問になってしまっています。

部下が何かを話したら、部下の感情、願い、気持ちに意識を向けた質問を心がけましょう。たとえば、「仕事が忙しい」と部下が話したら、「仕事が忙しいんだね」と共感します。そして相手の感情に対する質問を行う場合は、「仕事で忙しくてどんな気持ちなの?」と質問することで相手は感情について話し始めます。また、言葉だけでなく、部下がとても辛そうな表情をしながら「仕事が忙しい」と話したら、「今、〇〇さんの表情がつらそうな表情しているから、辛いんだね」と相手の非言語メッセージを反映することも有効です。非言語メッセージを相手に共有することで、相手が気づいていないことを認知することに繋がります。

非言語コミュニケーションについて詳しくは以下のページをご覧ください。

『非言語コミュニケーションとは?重要性やビジネスでの活用例を解説』

このような質問によって上司は、より詳しく部下の状態を把握できます。また部下も事実を深堀されるのではなく、自分自身に興味関心を持った質問を受けることで、自分自身について深く理解することにもつながります。

質問の仕方は、部下が考えて回答する「オープンクエスチョン」と「はい・いいえ」といった簡単な答えのみで成立する「クローズドクエスチョン」の2種類があります。主には「オープンクエスチョン」を使うことで、部下自身の声を聴くようにしましょう。

監修者からひとこと |

≫実践重視の「生産性向上のための1on1シミュレーションプログラム」の資料を見てみる

5.内省を促す

部下の話を聞いた後は、上司側から部下に自らの行動を振り返るきっかけを与えます。部下が経験したことを複数の視点から見て内省を促すのです。

内省を促す際は、部下が上司の話を聞く準備ができたタイミングを見極める必要があります。部下が上司の話を聞く準備ができたサインは、部下の視線が上司から外れたり、表情が変わったりした「感情のゆらぎ」が見られたときです。

「なぜ今回の結果になったんだろうね」や「次はどうしていこうか」といったように、上司と部下がともに考える姿勢をみせる「We」で質問を重ねることが重要です。この時、部下が気づきについて話したら「その気づきを今後に活かそう。具体的にはどうしたらいいと思うか」と、さらに部下の考えを聞き出すのも効果的です。

監修者からひとこと |

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

1on1の質にお悩みならアルー株式会社へ

アルーでは、「管理職の1on1の質を上げたい」という企業さまに1on1の研修を支援をしています。1on1の品質にお困りの方はお気軽にご相談ください。

アルーの1on1ミーティング研修事例

アルーでは、大企業・上場企業を中心とした多くの企業に1on1ミーティング研修を提供してきました。

インフラ業界のA社ではテレワークへの移行に伴い、上司と部下間のコミュニケーションをスムーズにするために1on1ミーティングを取り入れました。しかし、多くの管理職は1on1ミーティングを実施したことがなく、どのように1on1ミーティングを実施すればよいかイメージできていない状況でした。

そこで、アルーの1on1ミーティング研修を導入いただきました。1on1ミーティングを実施する上での心構え、やるべきこと、やってはいけないことを理解し、1on1ミーティングを実施するイメージがついている状態を目指した研修です。

1on1とはなにか、1on1の必要性、どのように進めるのかを講義で学んだあと、1on1で話すテーマについて受講者間でディスカッションし、ペアワークで1on1シミュレーションを実施しました。

受講した管理職からは、以下のようなコメントが寄せられました。

- これまではしっかりと部下の話を聞くことができていなかったのだと実感した。

- 部下の話を引き出す前にアドバイスや指導をすることが正しいのだと思っていたが、それでは自律型人材へと育たないということがよくわかった。

- ペアワークで実際に1on1をやってみて、難しさを実感した。

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料

まとめ

1on1は、部下の成長を促す大切な面談です。しかし適切な対応をしなければ、効果を発揮しません。 1on1を担当することになった上司には、綿密な準備が求められるでしょう。 そのため、準備や1on1そのものに時間を取られることになる上司側を人事部としてフォローする仕組みも欠かせません。本記事を参考に、ぜひより効果の高い1on1制度の構築を目指してみてください。

▼組織力強化に役立つ1on1活用資料