自律型人材とは?特徴や育成方法、研修事例を紹介

多くの企業にとって、育成が急務であると言われている「自律型人材」。

変化が激しく先の読みづらい現代のビジネス環境を勝ち抜くためには、企業が積極的に自律型人材を育成することが欠かせません。自律型人材を育成する際には、具体的にどういった取り組みが有効なのでしょうか。

この記事では、自律型人材の定義や自律型人材の育成方法、さらには自律型人材を育成する際に気を付けたいポイントについて細かく解説します。

目次[非表示]

自律型人材とは?

自律型人材とは、自ら思考し自主的に業務を遂行できる人材のことを指します。

仕事をする上で自分自身が大切にしているポリシーを持ちつつ、社会や市場といった周囲の環境の変化に合わせて柔軟に知識やスキルをアップデートし続けることができる、主体性の高い人材のことです。

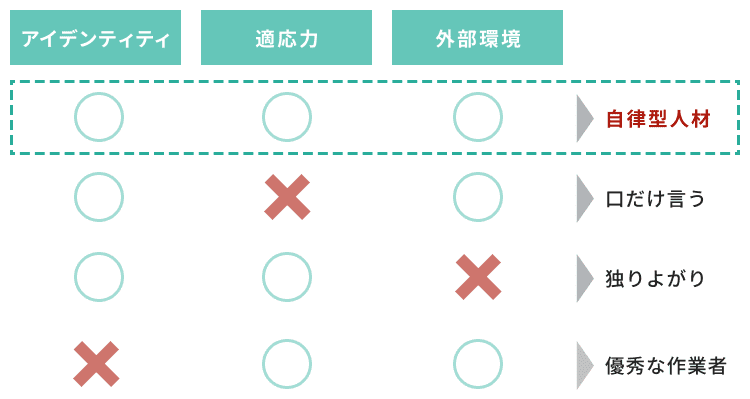

自律型人材となるためには、以下の3つの要素が必要不可欠だと言われています。

- アイデンティティ:仕事をする上で大切にする価値観、職業観

- 適応力:自身のスキルや知識、価値観を社会や市場の変化に応じてアップデートできる

- 外部環境:社会や市場の変化を敏感にキャッチアップできる

こういった3つの要素を兼ね備え、自分なりに考えて成長し続けることができる人材が、自律型人材です。

3つの要素の内、1つでも欠けていると自律型人材とは言えません。

たとえば、アイデンティティが欠けている場合は「優秀な作業者」に、適応力が欠けている場合は「口だけ言う」人材に、外部環境の要素が欠けていれば「独りよがり」な人材になってしまいます。

アイデンティティ、適応力、外部環境の3つを兼ね備えてこそ、自律型人材と言えるのです。

自律と自立の違い

「じりつ」という言葉には、「自律」と「自立」の2種類があります。混同されることも多いですが、両者には違いがあります。

まず「自律」とは、周囲の状況へ柔軟に合わせながら、自分の意志で判断や行動をしている状態のことを指します。対義語は「他律」で、周囲からの指示や命令によって行動している状態です。「自律型人材」といった時には、一般的にこちらの「自律」を用います。

「自立」とは、周囲の助けを借りずに独り立ちしていることです。例えば経済的な自立や、能力的な自立といった文脈ではこちらの漢字が用いられます。

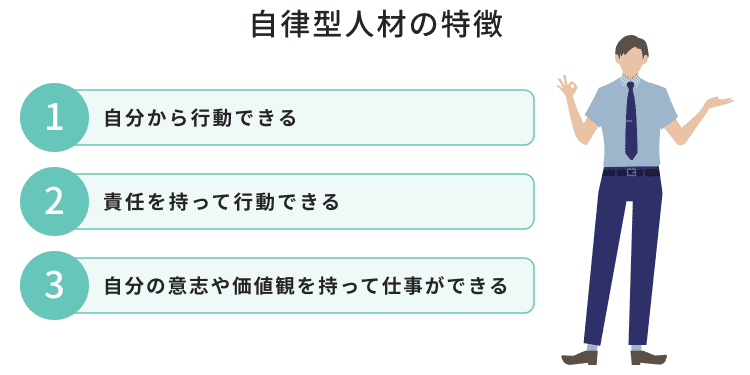

自律型人材3つの特徴

自律型人材の定義について解説しました。基本的に自律型人材とは、「言われたことをやるのではなく、自分の意思で動ける」「自分自身で意思決定をして、成長を続けることができる人材」と考えて差し支えないでしょう。

それでは自律型人材は、具体的にどういった行動ができるのでしょうか。ここからは、自律型人材の特徴について掘り下げていきましょう。

自分から行動できる

自律型人材の第一の特徴として、「自分から行動できる」という点が挙げられます。

自律型人材は組織の中で自分に期待されている役割や、自分に与えられた使命をよく理解しているため、組織へ貢献するために何をすべきなのかを自分で考えることができます。

周囲からの指示がなくても積極的に行動を起こせるという点が、第一の特徴です。

責任を持って行動できる

次に、責任を持って行動できるという点も自律型人材の特徴の一つです。

自律型人材は、自分自身の意思決定に基づいて目標やゴールを設定します。そうすると、他人が押し付けた目標ではなく自分自身で設定した目標へ向かって行動を重ねていくため、目標の達成に責任を持つことができるのです。

ミスがあったとしても、その結果を受け止め、次はどのように行動すればよいのか、改善点を考え、次の行動を起こすことができます。

自分の意志や価値観を持って仕事ができる

自律型人材は、自分なりの意志や価値観を持って仕事に取り組めるという特徴もあります。

自律型人材は、仕事について自分なりの考えや価値観を持っています。仕事に対するその人なりの取り組み方が確立されているため、それを大切にしながら仕事へ取り組み、その場の雰囲気や人の意見に流されることなく仕事を進めることが可能です。

例えば、「この仕事は○○を使用して行っていますが、△△を使用したほうが効率的に進められると思います」などの意見を伝えることができ、言われたことの一つ上の考えを持って行動できることが特徴です。

また自律型人材は自分の信条が確立されているので、他人には出せないようなオリジナリティを発揮することができます。

とはいえ、自分の仕事のやり方に固執していては自律型人材とは言えません。社会や市場の変化に合わせて価値観をアップデートすることができるのも自律型人材の特徴です。

自律型人材はなぜ求められているのか

ではなぜ、自律型人材が脚光を浴びているのでしょうか。

自律型人材が求められている背景はいくつかありますが、中でも人的資本経営という流れの中で、企業による人材育成が抜本的に見直されつつあるという点が大きいです。自律型人材が求められている背景について確認していきましょう。

人的資本経営において「人材」の価値が企業に問われている

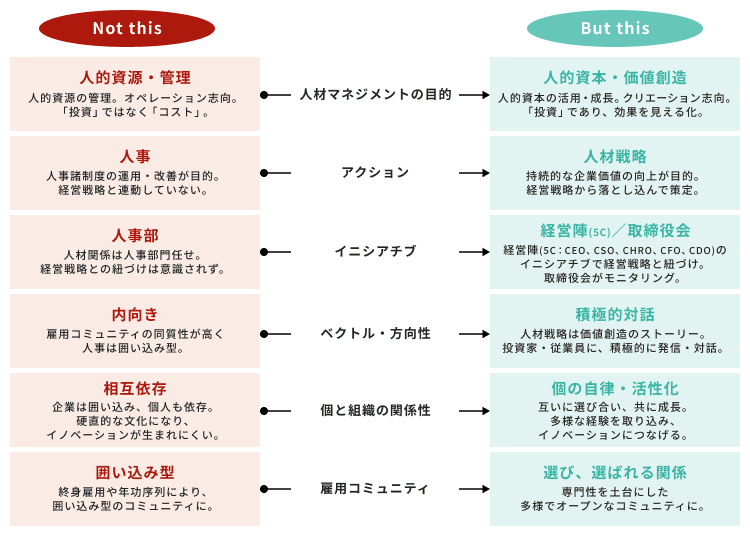

最近の人材育成では「人的資本経営」が一つの大きなトレンドとなっています。

実際『2020年伊藤レポート』では、これまでの人材を管理する「人的資源」の考えから、人材を価値創造の源泉と捉え直す「人的資本」という考え方へシフトする必要性が言及されています。また、人事についてもこれまでの単なる人事諸制度の運用や改善にとどまらず、経営戦略と密接に連動した「人材戦略」が求められてきています。

こういったトレンドもあり、最近では「人材」の重要性を見直す企業が増えてきています。人材育成に力を入れる中で、自律して成長できる自律型人材が改めて脚光を浴びているのです。

参考:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~|令和2年9月 経済産業省

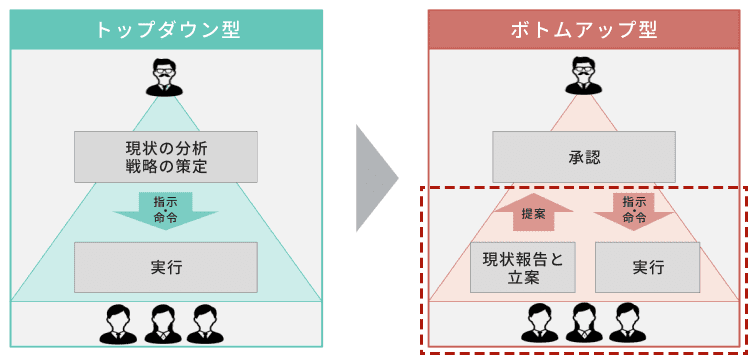

VUCAの時代でボトムアップ型経営が求められている

現代は、VUCAとも呼ばれる先の読めないビジネス環境です。市場や技術の入れ替わりも目まぐるしく、一年前、さらには数ヶ月前までのトレンドが今日では既に時代遅れ、ということも決して珍しくありません。

そうした変化の激しい時代に対応するためには、企業がスピーディーに変革を重ねていく必要があります。そこで重要視されてきているのが、現場を中心としたボトムアップ型での改革です。

経営層が指示を与える従来のトップダウン型から脱却し、現場の自律型人材へ積極的に現場報告や立案を行ってもらおうという考えが浸透していきています。

ジョブ型雇用への変化

これまでは、社員が一つの企業で長く勤め上げる終身雇用が一般的でした。一方最近では、こうした長期雇用体系が変化しつつあり、職務内容を明確に定義し、その業務を遂行できるスキルや経験を持った人を採用するというジョブ型雇用への転換が進みつつあります。

ジョブ型雇用へと変化したことに伴い、企業の育成方針も大きく変わりました。これまでは幅広い能力を身につけることが重視されてきたのに対し、ジョブ型雇用ではそれぞれの社員が専門的なスキルや知識を自律的に身につけることが重視されてきています。こうした雇用形態の変化も、自律型人材が求められるようになった一因です。

働き方の多様化

新型コロナウィルスが流行したことによって、自宅から仕事を行うリモートワークが一般化しました。出社せずに働くリモートワークでは、どうしてもこれまでの働き方と比べると会社の目が行き届きにくくなり、時間の使い方や働く場所に関して個人の裁量が大きくなります。

また、フレックスタイム制や時短勤務といった新たな制度を導入する企業も徐々に増えてきました。こうした個人の選択の余地の大きい働き方を導入しつつ成果を発揮していくためには、社員それぞれの自律が欠かせません。働き方の変化も、自律型人材が求められている背景の一つです。

組織より個人を重視する傾向にある

先ほども紹介した通り、ジョブ型雇用へ転換しつつある現代では、会社という「組織」よりも、社員一人ひとりという「個人」を重視する時代に突入しつつあると言えます。

組織ありきではなく、社員という個人を尊重するというのは良い点ですが、一方で社員一人ひとりが高い自律性を持つ必要が出てくるのも事実です。「組織より個人を重視する」という現代のビジネスの傾向は今後もますます強まると予想されるため、自律型人材の必要性はさらに増すでしょう。

経済産業省でも自律型材育成の支援を進めている

自律型人材の育成は、経済産業省からも支援されています。

実際、経済産業省から令和4年に発表された『未来人材ビジョン』の中では、以下のような言及があります。

「働くこと」の意味や「組織」の意味付け自体が問い直され、働き方を規律する法体系やセーフティネットの在り方も根本から見直される可能性がある。こうした未来への備えとしては、働き手の自律性を高める方向性がやはり望ましい。

出典:未来人材ビジョン

こうしたことを踏まえると、自律型人材育成の流れは今後もますます強まっていくと考えられます。

自律型人材を育成するメリット

自律型人材が求められている背景について解説しました。自律型人材は今や企業にとって必要不可欠な存在といっても過言ではありません。

それでは、自律型人材を育成することによって、企業側にはどういったメリットがあるのでしょうか。自律型人材を育成するメリットを、大きく4つ紹介します。

業務効率化につながる

自律型人材を育成する最大のメリットは、業務効率化につながるという点です。

自律型人材でない社員の場合、「上司からの指示がないと次に何を取り組めばよいかわからない」という状態になってしまいます。しかし、業務に取り掛かるたびに上司が指示していては、業務効率が大きく低下してしまうでしょう。

自律型人材の場合は、自分なりに取り組む仕事を的確に見つけ、行動を続けることができます。指示の手間が省けると同時に、端的な指示でも、行うべき内容や仕事の目的を把握し、自分で考えて行動することができるため、コミュニケーションミスによる業務のやり直しといった事態も防げるでしょう。

新しいアイデアが生まれやすい

自律型人材は、仕事に対して自分なりの価値観や方法論が確立されています。周囲の意見に安易に流されることがないため、自分なりのオリジナリティを発揮しやすく、そこから新しいアイデアが生まれやすいという点が、自律型人材を育成する第2のメリットです。

自律型人材は社会や市場の変化に敏感であるため、新たな顧客ニーズに対する解決策などを自分で考え提案することができるのも新しいアイデアが生まれやすい理由の一つです。

また、時には上司の期待以上の働きをすることもあります。既存の枠組みを超えたアイデアを出すことができるため、イノベーションにもつながりやすいです。

テレワークなどの働き方に向いている

一般的に、テレワークでは社員側に大きな裁量が与えられます。例えば働く場所や働く時間の自由度が増すのはもちろん、仕事に取り組む順序なども上司に逐一指示を仰ぐことなく、自分自身で決める必要があります。

自律型人材を育成すれば、こうした高い主体性が求められるテレワークでも継続的に成果を発揮できるようになります。テレワークやフレックスタイム制といった自由度の高い働き方と相性が良いという点も、自律型人材を育成するメリットです。

管理職の負担が軽減する

業務を効率化できるという点ともつながりますが、自律型人材は仕事に取り組む前に細かな指示を受ける必要がありません。必要以上に細かい指示を出さなくても、自分なりに仕事の重要なポイントを見つけ、業務に取り組むことができます。

これにより、上司である管理職の負担が軽減するのも自律型人材を育成するメリットです。テレワーク時のマネジメントなどの手間も削減できるため、管理職は空いた時間を他の社員のサポートや部署全体の戦略立案などの重要な業務に使うことができます。

自律型人材を育成するデメリット

自律型人材を育成することのメリットを見てきましたが、自律型人材を育成するデメリットはあるのでしょうか。

自律型人材を育成すると様々な恩恵がありますが、主体的に行動し、イノベーションを生み出して企業へ貢献できるような自律型人材は簡単には育成できません。自律型人材の育成にはコストと手間がかかるという点が、自律型人材育成のデメリットといえます。

例えば、自律型人材を育成するためには、幅広いテーマの研修が必要です。育成に時間がかかればかかるほど、育成に必要な金銭的コストも増えるでしょう。自律型人材の育成に取り組む際には、育成コストを常に頭の片隅に入れておく必要があります。

自律型人材を活かす組織

自律型人材の能力を最大限に活かすためには、組織側の体制を整える必要があります。

自律型人材が活躍できる組織のタイプには、大きく分けて「ホラクラシー型組織」と「ティール型組織」の2種類があると言われています。それぞれの組織のタイプの違いについてみていきましょう。

ホラクラシー型組織

ホラクラシー型組織とは、役職や階級といった概念が存在しない、フラットな組織のことです。対義語は「ヒエラルキー組織」で、いわゆる軍隊のような、明確な上下関係や指示系統が定まった組織を指します。

ホラクラシー型組織では、リーダーに大きな権限が集中するということがなく、「自分が誰から指示をもらうのか」が明確ではありません。そのため必然的に社員が自分自身で行動を決めていくこととなり、自律型人材の持つ主体性が発揮されるのです。

ティール組織

ティール型組織とは、目的達成のために組織のメンバー全員が個人で意思決定をする組織のことです。特定の指示がなくてもそれぞれの細胞の活動によって全体が進化していくという意味で、「生命体」とも言われます。

先述したホクラシー型組織と比較すると、組織全体に厳密なルールが定まっていない点が特徴で、個々人が自由に意思決定を重ねるため、自律型人材の主体性や判断力が活きる組織タイプです。

自律型人材の育成方法

市場環境や技術が目まぐるしく変化するビジネス環境を勝ち抜くためには、自律型人材の育成が急務です。自律型人材を効率的に育成するためには、自律型人材に特化した効果的な育成手法を知る必要があります。

自律型人材を育成する具体的な手法について解説します。

自社の経営戦略に必要な「自律型人材」の定義をする

自律型人材の育成を始める際には、まず自社の経営戦略の実現に必要な「自律型人材」とは一体どのような人材なのか、定義するところから始めましょう。

一言で自律型人材といっても、具体的に目指すべき自律の形はそれぞれの企業で異なります。例えば上下関係の緩いフラットな組織を目指すのであれば、自分自身で取り組むタスクを見つけられる自律型人材を育成するのがよいですし、テクノロジー変化に大きな影響を受ける業界であれば、自分からトレンドをキャッチアップできる点に重点をおいた方がよいでしょう。いずれにしても、自律型人材育成という施策全体のゴールを明確にすることが大切です。

「アイデンティティ」「適応力」「外部環境」の3つの要素をバランスよく育てる

この記事の冒頭でも紹介した通り、自律型人材の基本的な要素は以下の3つです。

アイデンティティ |

仕事をする上で大切にする価値観 |

適応力 |

自身のスキルや知識、価値観を社会や市場の変化合わせてアップデートできる |

外部環境 |

社会や市場の変化を敏感にキャッチアップできる |

アイデンティティと適応力、外部環境すべてをバランスよく育成することを意識しましょう。

3つの要素を兼ね備えていなければ、自律型人材とは呼べません。

たとえば、アイデンティティが欠けている場合、指示されたことはこなすが自身の価値観や職業観を表すことのできない「優秀な作業者」になってしまいます。また、適応力が欠けていると社会や市場の変化についていけず、自分のやり方に固執する人材になってしまうでしょう。外部環境の要素が欠けていると、社会や市場の変化を見ずに独りよがりな判断を下してしまう可能性があります。

自社の社員はどの要素を伸ばす必要があるのか把握し、プログラムを設計するとよいでしょう。

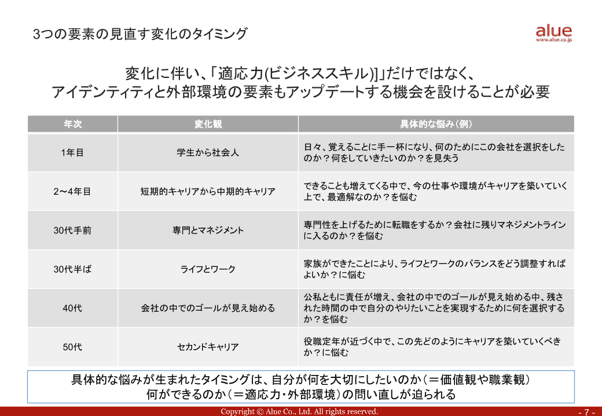

アップデートの機会を設ける

自律型人材を育成する際には、アップデートの機会を意識的に設けることが重要です。

自分の軸を持ちつつアップデートを続けるというと矛盾しているように聞こえますが、そうではありません。例えば入社後1年目は仕事に手一杯で、「どうしてこの会社に入ったのか」を見失ってしまいがちです。また、30代手前では「専門性を上げるのか、マネジメントへ進むのか」という選択を迫られ、悩む場合もあります。

キャリアの各段階についての悩みが生まれた社員には、「自分は何を大切にしたいのか」「自分は何を成し遂げたいのか」をぜひ問い直してもらいましょう。こうした定期的な問い直しによる価値観のアップデートを通じて、自分なりの軸を確立してもらうことが、自律型人材の育成へとつながります。

会社の理念や方針を理解させる

自律型人材は、次に取り組むべきタスクを自主的に判断できる、指示待ちにならないような人材です。しかし、個々人が自分のやりたいように意思決定をしていると、組織としてのまとまりがなくなってしまいかねません。

そこで重要になるのが、会社の理念や方針に対する理解度です。会社の存在意義や、会社の進むべき方向が明確に理解できていると、社員それぞれが自主的に判断してもチームの方向性がバラバラになってしまうことはありません。自律型人材を育成する際には、会社の理念や方針に対する理解を深めてもらうことも重要です。

管理職・教育担当者のスキル向上

管理職や教育担当者のスキル向上も、自律型人材の育成に効果的です。

自律型人材の育成を阻害する要因として、管理職や教育担当者が自律型人材について理解しておらず、後輩の主体性やアイデンティティを否定した教育を行ってしまうことが挙げられます。

後輩を自律型人材に育てるために、管理職や教育担当者に対して「自律型人材とはなにか」「どうすれば自律型人材を育てられるのか」という点を研修などで理解させることも必要です。

管理職や教育担当者に向けて、OJTトレーナー向け研修や評価者向け研修といった研修を実施するのがおすすめです。

アルーのOJTトレーナー研修については、以下のページでご確認いただけます。

OJTトレーナー研修

管理職への研修については、以下のページでご確認いただけます。

管理職研修

▼管理職研修の資料はこちらからダウンロードできます。

自律型人材育成研修の事例

ここまで紹介した研修ノウハウを活用すると、効果的に自律型人材を育成することができます。

最後に、アルーが支援した自律型人材の育成事例についてご紹介します。自律型人材育成に成功した事例を知り、育成施策を立てる際の参考にしてみてください。

A社 自分らしさと組織らしさを活かしたリーダーシップ研修

A社では、自律型人材を育成するために、「自分らしさと組織らしさを活かしたリーダーシップ研修」を実施しました。

この研修では、自律型人材に必要なマインドセットを獲得するため、4時間のワークショップを開催しました。まず、研修全体の目的を確認した後、自分らしさと組織らしさを共に活かす「理感一致のリーダーシップ」について理解してもらいます。その後、「自分らしさ」を発見するためのワークを実施し、自分らしさと組織らしさの重なりについて理解してもらいました。

最後に、組織の一員としてどのような観点が必要なのか、今後に向けた「問い」を明確化する個人ワーク・グループワークを実施し、まとめました。自分らしさと組織らしさを融合させた、本人ならではのリーダーシップを発揮する手法について学ぶことができた研修事例です。

B社 部下を自律型人材に育てるための管理職研修

「部下を自律型人材に育てるための管理職研修」は、自律型人材の育成を担当する管理職を対象として研修を実施した事例です。

まず研修目的の共有とアイスブレイクを行ったあと、80分の講義で「自律型人材を育成するのに必要な施策は何か」を伝えます。支援の全体像について知ってもらったあと、80分の演習を通じて、自律型人材を育成するのに効果的な面談手法を実践しました。

さらに、一定の実践期間を経たあと、振り返りを実施しています。講義と実践を通じて、自身の面談スキルがどのように変化したのかを見つめ直し、今後のさらなる改善につなげた事例です。

自律型人材の育成ならアルーにお任せください

ビジネス環境が目まぐるしく変化する現在、自律型人材の育成は、すべての企業にとって急務となっています。自分でやるべきことを見つけて自分なりに成長を遂げることができる自律型人材を育成すれば、企業と社員双方にとって多くのメリットがあるでしょう。

自律型人材の育成を検討している場合は、ぜひ人材育成を専門とするアルーへお任せください。アルーが長年培ってきた人材育成のノウハウを活かして、貴社に最適な自律型人材育成に向けた育成プランを提案させていただきます。