トップダウンとは?ボトムアップとの違い・ワンマン経営にしないポイントを解説

経営スタイルやプロジェクトの進め方に関して、「トップダウン」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

トップダウンでの意思決定はスピード感があり、組織の統制を取るのに役立ちます。一方で、ボトムアップと比べると社員の主体性を伸ばしにくいといったデメリットもあるため、トップダウンを採用する際には注意が必要です。

この記事では、トップダウンの定義やボトムアップとの違い、ワンマン経営にしないためのポイントを解説します。

▼トップダウンの組織におすすめの研修3選

目次[非表示]

トップダウンとは?

トップダウンとは、会社の上層部が決めた方針や施策を現場の社員が実行する意思決定スタイルのことです。日本語では、「上意下達」と訳されます。

トップダウンで意思決定を行う組織の場合は、上層部の意思決定がそのまま現場へ反映されるため、スピード感を持った組織運営が可能というメリットがあります。また、上層部の意思に沿って組織が動くため、組織の統制を取りやすいです。さらに、推進力やカリスマ性があるリーダーの場合、トップダウンによって企業全体が成長し続けることもできます。

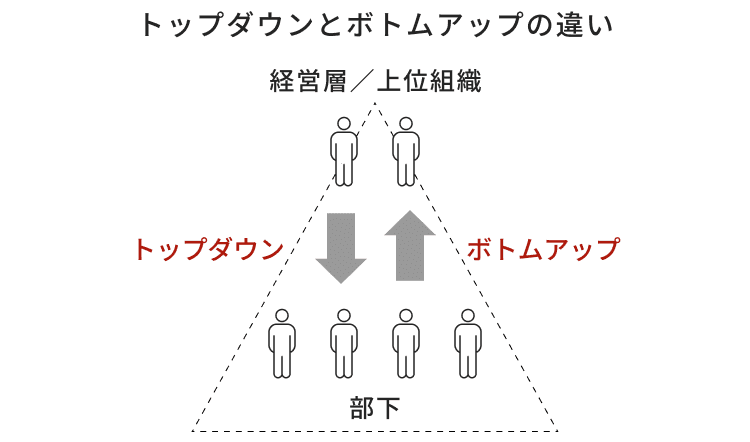

トップダウンとボトムアップの違い

会社の意思決定のスタイルは、「トップダウン」と「ボトムアップ」の大きく2つに分けられます。両者にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、2つの特徴を正しく理解することが大切です。

ボトムアップとは

ボトムアップとは、社員の意見やアイディアを吸い上げて、上層部がそれを承認する意思決定のスタイルです。

ボトムアップとトップダウンは、対をなす意思決定スタイルです。 トップダウンでは意思決定から実行までをスピーディーに行うことができますが、ボトムアップの場合は社員の意見をまとめ上げるのに時間がかかります。また、社員によって意見が分かれた場合には、組織の統制を取るのが難しくなる場合もあるでしょう。 しかし、現場で働く社員の意見を直接反映できるため、現場に寄り添った意思決定がしやすかったり、主体性のある社員が育ちやすかったりといったメリットがあります。

ここからは、トップダウンとボトムアップの違いについて、意思決定のスピード感と規模という2つの観点から解説します。

意思決定と実行までのスピードの違い

トップダウンとボトムアップの主な違いとして、意思決定から実行までのスピード感が挙げられます。

トップダウンの場合、上層部の意見を直接現場へ反映できるため、意思決定から実行までが迅速です。反対にボトムアップの場合は、現場の意見を集約し、本当に実行可能なのか検討するプロセスが発生するため、意思決定から実行まで時間がかかります。

実際、緊急性の高い案件の対応などのスピード感が重視される場面では、トップダウンでの意思決定を採用している組織がほとんどです。実行速度という観点から言うと、トップダウンの方が優れていると言えるでしょう。

意思決定の範囲と規模の違い

意思決定の範囲と規模も、トップダウンとボトムアップの違いとして挙げられます。

トップダウンは、全社員に関わる内容など、大規模な意思決定に適した方法です。全体を俯瞰した判断ができるため、複数部署にまたがるような大きな決定事項は、トップダウンで行うのがよいでしょう。

一方でボトムアップは、各部署単位で行われるような、小規模な意思決定に適した方法です。現場の意見を直接反映させやすいため、細かな決定を的確に行うことができます。

トップダウンのメリット

トップダウンの意思決定には、以下のようなメリットが存在します。

- スピード感のある意思決定・実行ができる

- 統制の取れた組織が作れる

- 経営陣が優れていれば成長し続けられる

トップダウンで意思決定することで、スピード感を保ちつつ、統制の取れた組織を作ることが可能です。また、経営層の腕次第では、組織全体が継続的に成長することもできます。

トップダウンで意思決定を行うメリットを一つずつ見ていきましょう。

スピード感のある意思決定・実行ができる

トップダウンで意思決定を行うことで、スピード感のある意思決定と実行を実現することができます。

トップダウンの場合、上層部が少人数で意思決定を行うため、意見がまとまりやすいです。また、上層部の意思がそのまま企業の方向性に反映されるため、意思決定した内容を素早く実行に移すこともできます。投資判断や事業の方向性など、企業の命運を分けるような重大な事項もスムーズに決定できるため、スピード感を持って組織を運営できるでしょう。

統制の取れた組織が作れる

統制の取れた組織が作れる点も、トップダウンによる意思決定のメリットです。

トップダウンの場合、基本的に上層部の意思決定が会社全体にそのまま反映されます。そのため、組織全体で一体感や一貫性のある動きができ、統制が取れるようになるでしょう。

また、少人数で意思決定を行うため、方針のブレも少ないです。「部署ごとに方向性が異なる」といった事態も防ぎながら、組織全体を一貫した方向へ動かすことができます。

経営陣が優れていれば成長し続けられる

トップダウンで意思決定を行う場合、経営陣の腕次第では組織が継続的に成長することができます。

意思決定を行う経営陣に大きな組織をまとめ上げる能力があれば、組織全体に求心力が生まれるでしょう。その結果、経営陣が中心となって、組織の成長を積極的に牽引していくことができます。特に人数の少ないベンチャー企業では、優秀な経営層がトップダウンでメンバーを牽引しているケースが多いです。

トップダウンのデメリット

トップダウンのメリットをいくつか紹介しましたが、同時にトップダウンにはいくつかのデメリットもあるため注意が必要です。トップダウンによる意思決定の代表的なデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

- 主体性のある社員が育ちにくい

- 不満のある社員が増える可能性がある

- 現場の課題が把握されづらい

ここからは、トップダウンによって発生する可能性のあるデメリットを解説します。

主体性のある社員が育ちにくい

トップダウンによるデメリットとして、主体性のある社員が育ちにくい点が挙げられます。

トップダウンが組織へ浸透していると、社員は自然と「上層部の意見に従うべきだ」と思い込んでしまいます。上層部以外の社員が意思決定をする機会が少なくなるため、言われたことをこなすだけの社員が増えかねない点には注意が必要です。小規模な案件に関しては各部署に決定権を与える、意識的に上司が部下へ意見を求めるようにするなど、社員の主体性を損なわないような対策が求められます。

主体性については、以下の記事で詳しく解説しています。

『主体性とは?自主性との違いや主体性のある人の特徴・高める方法を紹介』

不満のある社員が増える可能性がある

不満のある社員が増える可能性がある点も、トップダウンによるデメリットの一つです。

トップダウンでは上層部の意思決定が重視されるため、どうしても社員一人ひとりの意見やアイディアを無視したり、軽視したりする傾向が生まれます。その結果、「経営層にいつも意見を押し付けられている」と感じる社員が増える可能性も否めません。

特に上層部の意思決定の質が低いと、モチベーションやエンゲージメントが低下しやすくなります。トップダウンが組織へ浸透している場合は、社員のモチベーションや感情に注意が必要です。

現場の課題が把握されづらい

トップダウンによるデメリットとして、現場の課題を見逃してしまいやすくなる点も挙げられます。

トップダウンによる意思決定では、現場側の意見がなかなか反映されません。そのため、現場社員だからこそ気がつくような細かな改善点や、顧客や取引先の変化といった最新の動向などを、意思決定に活かしづらいのです。この点、ボトムアップは現場の意見を意思決定に活かしやすいため、現場に寄り添った判断を行える点で優れていると言えます。

ボトムアップのメリット

トップダウンとは反対に、ボトムアップには以下のようなメリットがあります。

- 現状に則した対応をしやすくなる

- 幅広い意見やアイディアが集まる

- 社員の主体性や責任感が高まる

それぞれ解説します。

現状に則した対応をしやすくなる

ボトムアップの場合、現場社員の声を経営層に上げることができるため、現状に即した対応をしやすくなります。特に、顧客が今何に悩んでいるのか、といったトレンド情報を素早くキャッチできるため、顧客のニーズの変化に対応しやすいのがメリットです。

幅広い意見やアイディアが集まる

ボトムアップの組織では、社員一人ひとりから意見やアイディアを集めることができます。その中には、経営層がもっていない斬新なアイディアもあるかもしれません。

日本企業の経営層は一定の年齢以上で、且つ性別にも偏りがあるケースが多く見られます。そうして必然的に既成概念に囚われやすい環境になっている日本企業こそ、ボトムアップの組織にすることで様々な意見を組織経営に取り入れることができます。

社員の主体性や責任感が高まる

ボトムアップの組織のメリットの一つとして、社員の主体性や責任感が高まることが挙げられます。

自身の意見や集めた情報が組織運営に反映されることが分かれば、自ら情報を集めたり、新しい技術を学んだりすることに積極的になれます。組織の課題に対して「自分ごと感」を持てるため、主体的に課題解決に取り組んでくれるでしょう。

ボトムアップのデメリット

一方、ボトムアップの組織には以下のようなデメリットがあります。

- 意思決定から実行まで時間がかかる

- 社員の能力に左右される

- 全体最適化の妨げになる

それぞれ詳しく解説します。

意思決定から実行まで時間がかかる

ボトムアップの組織では様々な立場のステークホルダーが意見を出すため、意思決定のスピードが遅くなる傾向にあります。部署間の対立などで「あちらをたてればこちらがたたぬ」という状況になってしまい、調整に多くの時間を要することも少なくありません。

結果として、顧客の要望に応えられなかったり、競合他社に遅れをとってしまったりする可能性があります。

社員の能力に左右される

ボトムアップの組織では、現場社員の能力に組織の成果が大きく左右されます。

現場からの意見が正確性を欠いていたり、そもそも現場から意見が上がってこない場合、ボトムアップの組織は誤った方向に進んでしまうでしょう。ボトムアップの組織では、現場社員に高いレベルの主体性や問題解決能力が求められるのです。

全体最適化の妨げになる

ボトムアップの組織では社員一人ひとりの声が通りやすい分、全体最適化が遅れることも考えられます。

たとえば、部署ごとに使用するツールややり方が異なっているために、部署同士の協働が上手く進まないといった事態が考えられます。

解決のためには、全社視点で物事を見て、周囲を巻き込んで課題解決を行える人材が必要になるでしょう。

トップダウンに向いている組織の特徴

トップダウンに向いている組織の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

- ベンチャー企業やスタートアップ企業

- 成長フェーズにある企業

トップダウンによる意思決定は、経営層が組織全体を見渡すことのできる規模の組織に適しています。そのため、ベンチャー企業やスタートアップ企業など、比較的小規模な組織の方がトップダウンを成功させやすいです。

また、成長フェーズにある企業では、スピード感を持った事業拡大や投資判断が求められます。素早い判断が求められる場合には、トップダウンの方が適している場合が多いと理解しておきましょう。

ボトムアップが向いている組織の特徴

ボトムアップに向いている組織の特徴は、以下の通りです。

- 顧客ニーズの変化が激しい企業

- 企業規模が大きく、事業が安定している企業

顧客ニーズやトレンドを素早くキャッチするには、現場社員の声を経営に反映することが必要です。また、企業自体が安定した収益を挙げており、余裕のある企業もボトムアップで得られるメリットは大きいでしょう。

その他にも、ダイバーシティ経営を目指していたり、既存事業の大幅な変革を計画していたりする企業もボトムアップが向いています。

トップダウン経営を成功させるポイント

トップダウン経営を成功させるためには、何を意識すればよいのでしょうか。

トップダウン経営を成功させるためには、企業としての方向性を明確化するのが大切です。また、ワンマン経営に陥らないように注意するのがよいでしょう。

ここからは、トップダウン経営を成功させるために意識しておきたいポイントを4つ紹介します。

企業としての方向性を明確にする

トップダウン経営を成功させるためには、企業としての方向性を明確化するのが大切です。

企業としての方向性が曖昧なままだと、トップダウンによる判断が現場を混乱させてしまう場合があります。企業全体の軸を明確化することで、社員も一貫性を持った行動ができるようになるのです。企業として何を大切にするのか、どういった行動指針を守るべきなのかなどを、MVVや事業計画を通じて社員へ示しましょう。

MVVを浸透させる方法や、MVVに関する成功事例は、以下のページで詳しく紹介しています。

『MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を浸透させる方法と成功事例』

ワンマンにならないように注意する

トップダウン経営を成功させるためには、ワンマンにならないよう注意が必要です。

ワンマン経営とは、経営者個人の独断的な判断によって経営が行われる状態を指します。経営者によって会社が私物化された状態であるため、合理的な意思決定を行う上では望ましくありません。

トップダウン経営は現場の声が届きづらいため、ワンマンに陥りがちです。定期的に社員の声を取り入れる機会を用意する、経営層のメンバーが固定化しないように気をつけるなど、ワンマン経営に陥らないような工夫をしてみてください。

大きな意思決定には社員の意見を取り入れる

トップダウン経営を行う場合でも、大きな意思決定を行う際には、社員の意見を取り入れるように意識しましょう。

会社の命運を分けるような重大な判断を経営層の一存で進めてしまうと、現場の反感を招く可能性があります。また、経営層による一方的な判断が、社員の混乱を引き起こすケースも少なくありません。

大きな意思決定を行う際には、社員の意見を反映させるなど、ボトムアップの要素も適宜取り入れていくのが大切です。社員の意見を聞く機会を設けることで、メンバーも納得感を持って動けるようになります。

管理職が経営層と現場の橋渡しをする

トップダウン経営を成功させるためには、管理職が経営層と現場の橋渡しをするのも大切です。

現場の声が経営層へ届かないようなトップダウンを徹底してしまうと、社員からの不満は避けられません。社員からの求心力を保ったままトップダウン経営を行うためには、管理職の動きが重要です。管理職が経営層の考えや思いを現場へ噛み砕いて伝えることで、経営層の決めた事柄に対するメンバーの納得が得やすくなります。また、管理職が現場の課題を経営層へ吸い上げることで、現場ならではの視点を見落とさない判断ができるようになるでしょう。トップダウン経営を行う際には管理職の役割を重視して、経営層と現場の橋渡し役になってもらうことが大切です。

トップダウン経営をするなら押さえておきたい研修

トップダウン経営を行うためには、いくつかの研修を実施するのがおすすめです。ここからは弊社アルーが提供している研修の中から、トップダウン経営を成功させるのに役立つ研修を3つ紹介します。

トップダウン経営を行いたいと考えている場合は、ぜひ研修の活用をご検討ください。

理念浸透研修

理念浸透研修は、企業理念を自分ごととして捉え、行動へ反映させるための研修です。

企業理念を浸透させるためには、単に社員へ企業理念を説明すればよいというわけではありません。企業理念について丁寧に説明した上で、社員が企業理念に即した行動を定着できるよう支援を行う必要があります。

アルーの理念浸透研修は、社員に企業の方向性や価値観を伝え、効果的に企業理念へ共感してもらうのに役立ちます。トップダウン経営において理念浸透を目指す場合は、ぜひご活用ください。

アルーの理念浸透研修の詳細は、以下のページからご確認いただけます。

意思決定力向上研修

意志決定力向上研修は、管理職の意思決定に求められるスキルやマインドを磨く研修です。

ときに難しい判断が迫られる管理職は、バイアスにとらわれることなく、常に最善の判断を下し続ける必要があります。アルーの意志決定力向上研修では、自分自身の思い込みから脱却して、客観的で合理的な判断を下す方法を学ぶことが可能です。管理職の意思決定スキルを磨けば、現場からの納得を得やすくなるため、トップダウン経営を成功させるのに役立ちます。

意志決定力向上研修についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

管理職のための意思決定入門

▼サービス資料をメールで受け取る

リーダーシップ研修

リーダーシップ研修は、管理職や次世代リーダー候補を対象とした、リーダーシップについて幅広く学べる研修です。

トップダウン経営を成功させるためには、上層部に高いリーダーシップが求められます。アルーのリーダーシップ研修は、リーダーに求められる視野やメンバーの行動を促す方法、マネジメントサイクルなどを幅広く学べるのが特徴です。他部署との折衝やメンバーへの働きかけを想定した演習も豊富に含まれているため、トップダウン経営に役立つ実践的なスキルを効果的に定着させることができます。

アルーのリーダーシップ研修の詳細は、以下のページからご確認ください。

リーダーシップ研修

▼サービス資料をメールで受け取る

組織マネジメントに関する研修事例

ここでは、組織マネジメントに関する研修事例を紹介します。

紹介する事例は、下記の3例です。

- 東急株式会社 部長研修事例

- Wismettacグループ マネージャー研修事例

- 帝人株式会社 リーダーシップ研修

東急株式会社 部長研修事例

東急株式会社では、元々東急グループの経営者育成を目的とした「東急アカデミー」が開講されていました。この「東急アカデミー」の研修内容見直しに伴い、部長向けにアルーの管理職研修を導入しています。

アルーから提供した管理職研修の特徴は、内側から外側へ内発的動機に基づいて動くインサイドアウトのリーダーシップを重視した点です。インサイドアウトのリーダーシップは、変化が激しいビジネス環境において、多くの企業が関心のあるテーマです。

研修では、自身の考えた組織の変革ビジョンやプランについて講師と壁打ちをすることで、ビジョンや取り組み内容が研ぎ澄まされ自分ごと化できました。

また、東急株式会社のDNAと自分自身のつながりを深く考えるプログラムを用いて、内発的な動機づくりに成功しました。

本事例の詳細は、以下のページからご覧いただけます。

東急株式会社 部長研修 導入事例

Wismettacグループ マネージャー研修事例

Wismettacグループでは、組織風土変革の一環として、22年度から毎年マネジメント研修を実施していました。より多様な人材をマネジメントしながら世の中の変化へ対応していくことが求められるようになったことをきっかけに、アルーの研修を導入しています。

Wismettacグループでは、メンバーの成長課題と業務アサインを目的としたマネジメント研修を実施しました。研修では、管理職同士の意見交換の時間も作りながら、管理職に新しい視点を持ってもらうように設計しました。研修を実施したことで、部下の成長支援という視点を持った業務アサインや、その後のフォローができるようになりました。また、今まで自分の価値観を押し付けるコミュニケーションを取っていた上司が、部下の意見をよく聞くなどの変化もありました。

本事例の詳細は、以下のページからご覧いただけます。

Wismettacグループ マネージャー研修 導入事例

▼事例資料の請求はこちら

帝人株式会社 リーダーシップ研修

帝人株式会社様では、人事制度の見直しにより設けられた「AS職」という新たな管理職の職掌で、期待役割に見合ったスキルや意識を開発・醸成する必要がありました。AS職は、メンバーを管理する立場のため、自身の「 Will(意思・成し遂げたいこと)」 を内省してもらう必要がありました。そこで、リーダーシップと指導育成力を身につけるための新任AS職研修を実施しています。

本研修プログラムでは、「リーダーシップ」、「指導育成力」の強化を中心に2回開催しました。部下との信頼関係を構築する方法や、部下指導に役立つフレームワークなどを体系的に学んでもらいました。研修のまとめとしてアクションプランを設定し、短い研修期間ながらも現場での実践を意識させたことがポイントです。

研修後には、これまで暗黙知とされていた指導スキルが共通言語化され、研修ゴールとして設定していた期待行動・意識の発現率も68%から95%へ向上しました。受講者同士で課題や悩みを共有できたことで、新しい発見や解決への糸口を見つけることができたという効果もありました。

本事例の詳細は、以下のページからご覧いただけます。

研修事例:帝人株式会社 現場管理者としての リーダーシップを強化する 「新任AS職研修」

▼事例資料の請求はこちら

まとめ

トップダウンには、組織の方向性を迅速に示し、意思決定をスピーディに行えるというメリットがあります。特に緊急時や大規模な変革が必要な場面では有効です。一方で、現場の意見が反映されにくく、従業員のモチベーション低下や反発を招くリスクもあります。そのため、トップダウンを行う際には、現場とのコミュニケーションを丁寧に行い、ビジョンの共有や納得感の醸成が重要です。リーダーシップと現場の信頼関係が成功の鍵となります。

将来を見通しづらいVUCAの時代ではボトムアップ経営が重視されがちですが、小規模な組織を動かすためには、トップダウン経営も有用です。特に成長フェーズにあって急成長が求められるような企業では、トップダウン経営を効果的に活用することで、組織のパフォーマンスを最大化できるでしょう。ただし、ワンマン経営にならないように、企業理念の浸透や、経営層や管理職の意思決定力の向上なども進める必要があります。

トップダウンに対する理解を深め、組織の意思決定へ積極的に取り入れてみてください。