課題発見力とは?課題の具体例やトレーニング方法、身につけるポイント

ビジネスの現場に存在する潜在的な課題を洗い出す課題発見力は、変化の激しい現代において重要な能力です。この記事では、課題発見力が求められる背景や課題発見力を伸ばすためのポイント、さらには課題発見力を伸ばすための効果的な研修方法について解説します。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

【課題発見にもつかえる!!】ロジカルシンキング例題10選

課題発見につかえる演繹法、帰納法やMECEなど、手法別に例題をまとめました。

解答例や学習方法も紹介しています。ぜひダウンロードして、学習にお役立てください。

課題発見力とは?

課題発見力とは、「現状に疑問を抱き、課題を探り出す力」のことです。一見スムーズに物事が進んでいるような状況においても、「今の状態からさらに改善できることはないか?」と常に考えながら課題を明確化できるのが課題発見力です。

例えば、営業において月間ノルマが概ね達成できているという状況があったとしましょう。多くの社員は目的が達成されているため現状の課題にまで目が届きませんが、課題発見力のある社員は「このプロセスをもっと改善できないか」「売上をさらに5割アップさせるには何ができるか」という視点で物事を考え、潜在的な課題を見出すことができます。

経済産業省が提唱する「社会人基礎力」の中にも含まれています。

出典:経済産業省「社会人基礎力」

そもそも課題とは?

ビジネス場面で直面する課題には、「発生型」「設定型」「潜在型」の3種類があります。

- 発生型:すでに表面化していて、明確に見えている問題。

- 設定型:自ら目標設定し、達成する上で発生する問題。

- 潜在型:まだ表面化していないけれど、これから発生する可能性がある問題。

課題の種類に応じた適切な対処方法がありますので、自分が挑もうとしている課題がどの種類のものであるのかを知ることは非常に重要です。

この記事では、それぞれの種類について具体例を挙げながら、特性と対処方法を詳しく説明していきます。

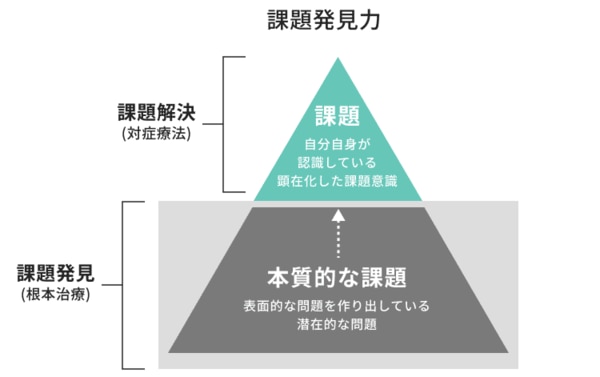

「課題解決力」との違い

「課題発見力」とよく似た言葉として、「課題解決力」が挙げられます。どちらもビジネスの現場における課題解決において重要な能力ですが、両者には違いがあります。

課題発見力は、主に業務が滞りなく進んでいる状況において必要とされる力です。他の社員が見逃してしまいがちな問題点を抽出し、課題を定義できる力が課題発見力です。一方で課題解決力は、「部署が目標売上を達成できていない」といった明らかな課題が存在する状況において、それを解決する能力のことを指します。どちらもビジネスの現場においては重要な能力ですので、しっかりと違いをおさえておきましょう。

監修者からひとこと |

ビジネス上の課題3種類と具体例

ビジネスにおける課題には大きく3つの種類があります。それぞれの特性を紹介します。

すでに起きている課題(発生型)

一つ目は、すでに発生している課題で、「発生型の課題」とも言われます。

発生型の課題は、既に職場でマイナスの影響が出ているケースが多いです。

たとえば、次のような課題は発生型の課題だと言えます。

- 顧客から寄せられた苦情やクレーム

- 製品の欠陥やサービスの不具合

- 個人情報の漏洩

- セクハラやパワハラなど、ハラスメント行為の発生

このような問題に対しては早急に対処し、悪影響が拡大することを防ぐ必要があります。

発生型の課題の解決を図るためには、本質的に問題を解決する能力はもちろんのこと、問題を素早く解決する瞬発力も必要です。

自分で設定した目標の中での課題(設定型)

組織全体や社員個人が設定した目標と、現状との乖離として発生するのが「設定型」の課題です。

具体的には以下のような課題が該当します。

- 売上目標の未達成

- 新規事業立ち上げにおけるスケジュールの遅れ

- 経費削減の失敗

このような課題を解決するためには、目標を達成するためのアクションプランを練り、実行する必要があります。課題の所在と原因を明らかにし、どのような対策を打つべきか検討し、行動に移すことが求められます。

今後発生するであろう潜在的な課題(潜在型)

課題の種類の3つ目は、「潜在型」の課題です。

これは、現在は発生していないが今後発生する恐れがある課題のことを指します。

たとえば、以下のような課題は潜在型の課題と言えるでしょう。

- 競合他社の台頭や新技術の導入

- 自社における人材不足

- 法規制の変更

これらの課題は企業の将来に大きな影響を与えるため、予測と対策が重要です。今設定しているあるべき姿でとどまるのではなく、さらに高次のあるべき姿を設定することで潜在型の課題を想定することができます。

潜在型の課題に対しては、先回りして対策しておくことで、課題発生時の被害を軽減することができるでしょう。

監修者からひとこと |

課題発見力はなぜ必要とされるのか

課題発見力はビジネスにおいて重視される能力ですが、課題発見力が求められる背景にはどのようなものがあるのでしょうか。

第一に、近年はグローバル化やDX化の進展に伴い、ビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変化しているということが挙げられます。変化の激しい現代において、継続的に課題を発見することはビジネスの成長に必要不可欠です。

また、価値観の多様化に伴い潜在的な課題が増加しているという点も考えられます。昨日まで疑わなかった前提を疑う課題発見力を養えば、不確実性の高い未来における企業の発展を促すことができるのです。

▼課題発見手法別(演繹法・帰納法)に例題集のダウンロードはこちら

解答例や学習方法も紹介しています。ぜひダウンロードして、学習にお役立てください。

課題発見力が無いと生じる問題

課題発見力は企業が継続的に成長していく上で欠かすことのできない能力です。経営陣など会社のトップ層はもちろん、若手社員から中堅社員も含めた全社員が高い課題発見力を養う必要があります。

それでは、課題発見力が不足しているとどのような問題が発生してしまうのでしょうか。実は課題発見力の不足は、指示待ち社員の増加や社会の変化に立ち遅れてしまうなど、さまざまな問題を招いてしまいます。課題発見力が欠けることで発生する問題点について見ていきましょう。

指示待ちの社員ばかりに

近年の若手社員は、言われたことに素直に取り組める実直な人材が多い一方で、自ら仕事を生み出して取り組んでいく冒険心や、「われこそは」と他に先んじて取り組む成長心に欠けていると言われています。

アルーが2024年度新入社員研修のデータに基づき行った分析においても、2018年以前と比べて他者に対しての競争意識が見られないことがわかっています。

▼アルー独自調査「2024年度新入社員レポート~Z世代と働くヒント~」はこちらからダウンロードできます。

ただでさえ自発性が低下してしまいがちな状況において課題発見力が不足すると、誰もが指示待ちの状態になってしまうという問題があります。もちろん既に明確化されている課題を解決する力を持った人材も必要ですが、企業の持続的な成長を実現するためには一歩先の未来を見据えた課題発見を行うことができる人材が必須なのです。

社会の変化に企業として追いつけなくなってしまう

最近では、AIやロボットに取って代わられる仕事が増えてきています。10年前は多くの人手が必要とされていた業務を、今やAIやパソコンがすべて自動でこなしてしまうという場面も少なくありません。

社員の課題発見力を伸ばさないと、会社全体として社会の変化に立ち遅れてしまうという問題が発生します。日々の技術の進化はめざましく、もはや現状維持だけでは競争力を確保できない時代です。社会の中で代わりのきかない「オンリーワン」の存在として活躍するためにも、課題発見力を磨くことが求められています。

監修者からひとこと |

課題発見力に必要な3つの視点

課題発見力には、現状への疑問、問題の本質を分析する力、そして改善策を導き出す力の3つが必要です。

現状に疑問をもつ視点

課題発見は、現状に対して「本当にこれで良いのか?」と疑問を持つことから始まります。既存のプロセスや手法を無条件に受け入れるのではなく、日常業務で小さな違和感に気づくことが重要です。この疑問が課題解決の出発点になります。

問題点を分析する視点

疑問を抱いた後は、問題点を深く分析します。表面的な問題に惑わされず、本質的な原因を探り、影響範囲を理解する必要があります。例えば、数値的データや関係者の意見を基に、現実的かつ論理的に課題を特定することが効果的です。

改善策を導き出す視点

問題点を明確にした後は、その改善策を導き出すことが重要です。解決策は、理論的かつ実行可能でなければなりません。また、単なる一時的な修正ではなく、根本的な解決に繋がるかを評価し、最終的なアクションプランを作成していきます。

監修者からひとこと |

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら

課題発見力が高い人の特徴

高い課題発見力を発揮する人には次の3つの特徴があります。

- 自責で課題解決を進める姿勢がある

- 一次情報を大切にする

- 現状の「一歩先」を考えている

社員にはこれら3つを心掛けて日々業務に取り組んでもらうとよいでしょう。それぞれ解説します。

自責で課題解決を進める姿勢がある

課題発見力が高い人には、自責で課題解決を進める姿勢があります。

自分の関係する業務で課題が発生した場合に、見て見ぬふりをしたり他人のせいにしたりしません。課題が発生していないか常にアンテナを張り、課題を見つけたら「この課題を解決するために自分が何をすべきか?自分には何ができるか?」と主体的に考えます。

また、徹底した報連相を行うことも特徴の一つです。発生している課題が自分の責任範囲を超えると感じた場合は一人で抱え込まず、すぐに周囲に相談しています。

一次情報を大切にする

現状把握の際に一次情報を重視することも、課題解決力が高い人の特徴の一つです。

たとえば、「直接現場に行き、現物を確認する」「現場関係者に直接ヒアリングする」といった行動をとります。一次情報を集める意識のない人は、インターネットで調査した結果や自分の思い込みで問題を把握しようとしてしまいます。課題解決を進める上では、一次情報こそが価値を持ちます。

一次情報を把握することで、課題を正確に把握できます。さらに、現場関係者を事前に巻き込めるので、課題解決を進める際にも連携しやすくなるでしょう。

現状の「一歩先」を考えている

課題発見力の高い人は、自ら将来のあるべき姿を描き、現状とあるべき姿のギャップを「課題」と設定することができます。現状の一歩先を考える癖がついているので、発生型の課題だけでなく、設定型や潜在型の課題にも対処できるのです。

高いレベルの「あるべき姿」を設定すれば、仕事相手に対して高いレベルの貢献ができます。また、課題解決のために自己研鑽や内省を日々行っているため、成長スピードも早いです。

監修者からひとこと |

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら

課題発見力を高める6つのポイント

価値観が多様化するとともに、高度に自動化が進展した現代においてビジネスで勝ち抜くためには、社員全員が意識的に高い課題発見力を身につけていく必要があります。それでは、課題発見力が高い人材はどのような思考法を持っており、どのような視点で物事を捉えているのでしょうか。課題発見力を高める6つのポイントを紹介します。

ポイント①ゼロベース思考を持つ

既存の枠組みにとらわれていると、現場の抱えている潜在的な課題に気づけません。課題発見力の高い人材は、前提知識や思い込みにとらわれないゼロベース思考を展開することができます。

ゼロベース思考は、提示された選択肢にとらわれない「前提を疑う力」、本来の目的に立ち返って考える「目的に戻る力」、物事の全体像を素早く見抜く「全体を把握する力」の3つに大別されます。いずれも課題発見力を養う上では重要であり、これら3つの能力をバランスよく磨いていくことが大切です。

ポイント②クリティカルシンキングを身につける

的確な課題発見を行うためには、「自分自身が持っている思考の癖」に気づくことが求められます。表出している課題を客観的、多角的に捉え直し、真の課題を設定するために、自身の思考を常に批判的に捉えるクリティカルシンキングは、思考の癖を改善するために必要な能力です。

クリティカルシンキングといっても、常に問題提起ばかりしていればよいというわけではありません。課題を発見するだけであとは傍観する「評論家」になってしまっては、周囲のモチベーションにも影響を与えてしまいます。課題を発見したあとはさらに「この課題の背景にはどのようなものがあるのだろうか?」「解決の糸口はあるだろうか?」と深堀りしていくことも重要です。

▼課題発見手法別(演繹法・帰納法)に例題集のダウンロードはこちら

解答例や学習方法も紹介しています。ぜひダウンロードして、学習にお役立てください。

ポイント③自社の視点で考える

組織の中で働いていると、自分自身がどのような立場にあり、どのような役割を担っているのかを見失ってしまうことが少なくありません。特に高度に組織化された大企業や大きな部署では、自分自身の役割認識が薄れてしまいがちです。

課題発見力の高い人材は、自社の視点から物事を捉えることができます。部署や事業部、会社といった自分の上位組織はどのような構造で、それぞれ会社の中でどのような役割を担っているのかという構造を把握できれば、会社にとって本当に有用な課題発見ができるのです。

ポイント④顧客の視点で考える

自分自身が担当している商品やサービスに注力するあまり、顧客の視点を忘れてしまっていることはないでしょうか。製品の開発担当者やサービスの担当者は往々にしてその商品の「プロフェッショナル」であり、自社の商品を新しく目にする顧客の存在を忘れてしまいがちです。

課題発見力の高い人材は、顧客の視点で考えることもできます。「顧客の困りごとはなんだろうか」「普段顧客はどのようなことを考えているのだろうか」といった想像力に長けているのも、課題発見力の高い人材の特徴です。

▼課題発見手法別(演繹法・帰納法)に例題集のダウンロードはこちら

解答例や学習方法も紹介しています。ぜひダウンロードして、学習にお役立てください。

ポイント⑤競合の視点で考える

ビジネスにおいて、競合の存在把握は欠かせません。ただ単にどのような競合がいて、どのようなビジネスを行っているのかを知るだけでは不十分です。それぞれの競合にはどのような強みと弱みがあり、自社とはどこが違うのか、競合は誰をターゲットとしているのかなど、細かい内容まで踏み込んで分析する必要があります。

競合の視点で考えることができるという点も、課題発見力の重要な要素です。競合の特徴を事細かに把握すれば、自社のビジネスが抱える課題も見えてきます。

ポイント⑥未来の視点で考える

事業を取り巻く環境の未来を見据えることは、企業が持続的に成長していくために必要不可欠です。未来の視点で考えることができるのも、課題発見力が高い人材の特徴です。

課題発見力の高い人材は、まずあるべき姿と現状とのギャップを正確に認識します。そしてそのギャップを踏まえた上で「未来における仕事の変化」に想像を巡らせ、そこから逆算して新たなあるべき姿を設定するのです。未来の変化を見据えた考え方も、課題発見力においては重要です。

監修者からひとこと |

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら

課題発見に活用できるフレームワーク

フレームワークを活用することで、課題を素早く的確に発見することができるようになります。また、フレームワークを利用すれば、知識や経験が少ない新入社員でも課題発見に取り組みやすくなります。

社員全体に課題発見力を身につけてほしいという場合には、これから紹介するフレームワークを研修などで取り上げ、どの社員もこれらを活用できる状態を目指すとよいでしょう。

As is(現状)/To be(あるべき姿)

課題は「現状」と「あるべき姿」のギャップのことを指します。前述した、自分で設定型の課題や潜在的な課題を見つける際には、現状とあるべき姿のギャップを見ることが必要です。その際に使えるフレームワークが「As is(現状)/To be(あるべき姿)」です。

「As is(現状)」では現状を把握し、「To be(あるべき姿)」ではあるべき姿を設定します。たとえば、現状の目標に対する進捗を確認し、20%だと分かれば、ギャップである80%をどのように埋めるか、という検討を進めることができます。

潜在型の課題を発見する際には「To be(あるべき姿)」を考えることが有効です。たとえば、今設定している目標のさらにその倍の成果を出すとしたら何をすべきか、目標に到達するための作業工数を10分の1に削減する場合には何をすべきか、といった問いを立てることができ、潜在的な課題を発見しやすくなります。

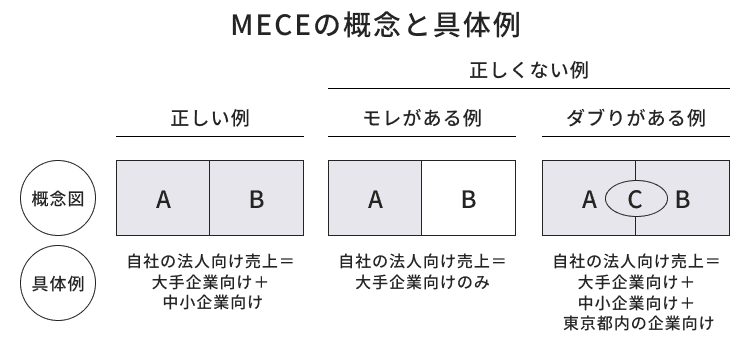

MECE

MECEとは、”Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive”の頭文字を取った言葉です。日本語にすると「互いに被りがなく、全体としてモレがない」という意味になります。

課題発見の際には、まずは起こっている課題やその原因をMECEで把握することが必要です。MECEで考えられないと、本質的な課題や原因を見落とし、効果の薄い解決策を実行してしまうことになりかねません。

課題発見においてMECEで考える力は必須だと言えるでしょう。

監修者からひとこと |

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら

課題発見力のトレーニング方法

課題発見力の高い人材の特徴や思考法のポイントについて紹介してきました。課題発見力を構成する要素は複雑であるため、中にはなかなか社員の課題発見力が伸びないと悩んでいる人事部の方も多いのではないでしょうか。

課題発見力を教育するためには、

- 実務を通じて鍛える

- 社内研修を通じて鍛える

- 人材育成のプロによる研修を実施する

といった方法が考えられます。課題発見力の育成方法について見ていきましょう。

実務を通して鍛える

課題発見力を高めるための第一の方法として、実務を通じて鍛えるというものが挙げられます。実務を通じて鍛える場合、実際に自社が行っているビジネスを題材に課題発見を実践します。

例えば、営業部門において今月の売上が目標を達成したとします。このように、一見満足してしまいそうな成果が上がったときこそ、課題発見力を高めるチャンスです。ミーティングやディスカッションを行い、「非効率な箇所はないだろうか?」「現状からさらにできることはないだろうか?」といった意見を持ち寄りましょう。

社内で研修を行う

実務においてはそれぞれの部門が抱えている潜在的な課題が複雑なことも多く、いきなり課題発見力を養う題材とするにはハードルが高い場合もあるかもしれません。そのような場合は社内で研修を実施することで、社員の課題発見力を伸ばすことができます。

研修を実施する際には、課題発見に必要な心構えや思考法を座学や実践演習を通じてレクチャーするようにしましょう。ディスカッションやケーススタディを取り入れることで、座学で学んだ知識を実際に使う機会を得ることができます。すると、知識が定着しやすく、わかっていたつもりになっていた部分も判明します。

さらに、職場でよく起こるケーススタディにすれば、職場での実践にもつながりやすいでしょう。

課題発見力を鍛えるには、問題解決力研修の実施がおすすめです。アルーの問題解決力研修については、以下のページをご参照ください。

▼サービス資料請求はこちら

人材育成のプロによる研修を行う

課題発見力を構成する要素は多種多様であるため、課題発見力を高めるための研修を自社で実施するのは難しいという場合もあるでしょう。また、研修の実施はできても質に不安がある、研修実施側の負担が大きいというケースもあるかもしれません。

人材育成のプロによる研修を実施するというのも、課題発見力を伸ばす上では有効な方法です。外部のセミナーへ参加したり、人材育成のプロに研修を委託したりすることで、体系だった知識をまんべんなく伝授できます。

外部委託先の選定方法については以下の記事をご覧ください。

『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら

社員の課題発見力を高めるメリット

課題発見力が不足していると、企業にはさまざまな問題が発生してしまうことがわかりました。では、社員の課題発見力を高めるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

- 現状に満足せず主体的に問題解決ができる

- 変化の激しいビジネス環境に対応できる

- 多様化による「見えない課題」に気づくことができる

- 新たなイノベーションを生み出す力がつく

社員に課題発見力を身につけてもらうことで生まれる4つのメリットについて紹介します。

現状に満足せず主体的に問題解決ができる

課題発見力を身につける一番のメリットとして、主体的な問題解決を促すことができるという点が挙げられます。ビジネスの現場においては、往々にして業務が定型化、マンネリ化してしまうことがあります。日々与えられた業務を単純作業のようにこなす受身の姿勢でいると、徐々に競争力が失われている現状に気づけません。

高い課題発見力があれば、現場の抱える潜在的な課題を定義できます。見えない課題を表面化させる力は、問題解決の第一歩となる重要な能力なのです。

変化の激しいビジネス環境に対応できる

変化の激しい現代において、常に「今のビジネスは最適な状態なのか?」と問い続けることは必要不可欠です。IT技術の発展やグローバル化により時代が激しく変化する現在において現状を維持しているだけでは、すぐに競合他社に抜かされてしまいます。

課題発見力が高い人材は、常に「新たな施策で競争力を強化できないか?」「トレンドをキャッチアップできているか?」と自問自答ができます。その結果、変化の激しい時代に取り残されずに、企業の持続的な成長を実現できるのです。

多様化による「見えない課題」に気づくことができる

先述したように、現代は多様な価値観が共存している時代です。個人の趣味嗜好はますます多様化しており、「誰もが求める唯一の正解」はもはや存在しません。一昔前のビジネスのやり方は今や通用せず、「多様な価値観に対応する最適解」を導き出す必要があります。

課題発見力を身につければ、従来の考え方に固執しない柔軟な発想を実現することができ、多様な価値観への対応ができるようになります。多様化によって生まれた多くの課題を表面化させるという点でも、課題発見力は今や必要不可欠な能力です。

新たなイノベーションを生み出す力がつく

製造業では生産プロセスのオートメーション化が進み、サービス業では顧客情報をデジタルで管理することがもはや当たり前となっています。AIやロボットの発展は、人間がこれまで担ってきた単純作業を大きく減らしました。高度に自動化された現代のビジネスで勝ち抜くためには、もはやイノベーションが必要不可欠です。

これまで誰も目をつけなかった斬新な切り口で物事を考えるためには、現状に満足せずに「もっと良くしたい」という課題発見力の考え方が欠かせません。革新的な考えを生み出すという面においても、課題発見力は重要です。

イノベーションを生み出すもう一つの力、「創造力」について詳しくは、以下のページをご参照ください。

『創造力がある人の特徴とは?想像力との違い・鍛える方法を徹底解説』

監修者からひとこと |

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら

社員の課題発見力を鍛えるならアルー株式会社へ

課題発見力を高めるためには、人材育成のプロによる質の高い研修を実施することが得策です。社員の課題発見力を伸ばしたい場合は、人材育成を長年手掛けてきたアルー株式会社へぜひお任せください。

アルー株式会社では、新入社員からリーダー層まで幅広い人材を育てるための多種多様な研修プログラムを提供しています。また、問題解決力研修や仮説思考研修といったそれぞれのテーマに特化した研修にも柔軟に対応することが可能です。

ここからは、アルーの用意する研修の一部を紹介していきます。少しでも気になった研修があれば、関連リンクからお問い合わせください。

演習をメインにした研修で実践力が身に付く

アルーでは、いわゆる座学だけではなく、グループワークやケーススタディなどの実践的な方法で研修ができるのが特徴です。

問題解決力研修では、「演習100本ノック」という教材が用意されています。この演習100本ノックでは、ケーススタディとフィードバックを複数回繰り返しながら、学んだ知識を定着させていきます。

課題発見力の向上に役立つような実践的な能力を身につけるためには、覚えた知識を即座に取り出せるようになるための実務的な訓練が欠かせません。学んだ知識を演習を通じてアウトプットすることにより、研修の理解度と定着度の向上が期待できます。

研修内容はカスタマイズ可能

課題発見力は、若手社員や中堅社員も含めた全社的な取り組みが必要です。一方、研修を実施する対象の社員によって課題発見や問題解決の能力には幅があります。

アルー株式会社では、受講生のレベルに合わせて研修内容を柔軟にカスタマイズいたします。基礎知識を習得するための座学を増やしたり、実践的なケーススタディの時間を多くとったりなど柔軟に対応できるため、より自社にあった研修を実施することが可能です。

以下では、課題発見力を身につけるために効果的な研修を2つご紹介します。

仮説思考研修

仮説思考とは、論点に関する仮説を立て、そこから思考を展開する方法のことです。不確実な要素が多い状況においても「現時点で最も適切だと考えられる答え」、すなわち仮説を考えた上で、仮説を検証しながら解決策を導き出していきます。

仮説思考研修は、例えば「本質的な課題が抽出できず、顧客へのヒアリングが上手くいかない」「仮説が間違っていたときに思考がフリーズしてしまう」といったケースに有効です。実践的なワークやケーススタディを通じて、仮説思考の能力を養い、課題発見力の向上につなげることができます。

詳しくは、以下のページでご確認ください。

問題解決力研修

問題解決力とは、職場で発生した具体的な問題に上手くアプローチした上で、問題の解決を行うことができる能力です。解決に向けた能力を磨くことはもちろん、周囲を巻き込みながら主体的に動くことが求められます。

アルー株式会社の提供する問題解決力研修では、「演習100本ノック」という実践演習を中心にしたアプローチで、受講生のレベルに合わせて演習内容をカスタマイズしながら実践的な問題解決力を伸ばすことができます。

詳しくは、以下のページでご確認ください。

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら

まとめ

課題発見力が求められている背景や、課題発見力を伸ばすための取り組みについて紹介しました。AI技術の進歩やロボット技術の発展、さらにはグローバル化などによって時代は目まぐるしく変化しています。現状維持だけでは生き残れないビジネスの世界において、課題発見力は今や若手からベテランまで全社員が身につけるべき重要な能力です。ぜひこの記事の内容を参考にして、社員全員の課題発見力を底上げし、企業の持続的な成長を実現してください。

アルー株式会社では、今回紹介したように、社員の課題発見力をはじめとしたさまざまな能力を伸ばす施策を提供しています。社員の課題発見力を伸ばしたい人事担当者の方は、ぜひいちどアルー株式会社へお問い合わせ・ご相談ください。

▼課題発見力を伸ばす2つの研修についてはこちらのページもご覧ください。

自分の力で徹底的に物事を考え抜く力をつける!

ビジネスコンバットトレーニングサービスの概要資料はこちら