新入社員の教育に大切なこととは?教育の流れや関係構築のポイント、やってはいけないことを解説

新入社員が一人前の社員として活躍できるようになるために必要不可欠な新入社員研修。業務に必要なスキルを身につけてもらうことはもちろん、新入社員が社内関係者、パートナー企業・顧客など外部のステークホルダーと信頼関係を構築する上でも効果的な教育を実施することは極めて重要です。では、どのようにカリキュラムを作成すれば、新入社員がより成長できる研修を実施することができるのでしょうか。

この記事では、新入社員向けの研修を検討している人事部の方に向けて、研修の主な方法やカリキュラム作成のポイントを徹底解説します。

2024年度新入社員研修の企画担当者の方必見! |

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

新入社員への教育の目的

多くの企業では、新入社員に対して新入社員研修やOJTなどを通じて教育を行うことが一般的です。それでは、そもそもなぜ新入社員に向けた研修を行うことが必要なのでしょうか。

実は、新入社員に向けた研修を行うことには、業務内容の知識の伝達はもちろん、人間関係や信頼関係を構築するといった面でも大きな効果があります。

新入社員研修を行う目的を、2つの観点からより詳しく見ていきましょう。

基本的な業務内容やスキルの確認

新入社員に対して教育を行う目的として、業務に必要な知識を伝達することが挙げられます。仕事を行う上で必要である、職種や業務に応じた専門的な知識はもちろんですが、ビジネスマナーなど基本的な知識の伝授も必要となるでしょう。

特に、社会人になったばかりの新入社員は身だしなみや挨拶、メールのマナーなど、さまざまな点で壁にぶつかってしまうものです。ビジネス特有のシーンを乗り越えるために必要な基礎知識を伝達することが、研修を行うことの重要な目的の一つです。

良好な人間関係を築くため

新入社員に教育を行うもう一つの目的として、「良好な人間関係を築くため」という点も挙げられます。入社したてのときは、誰に話しかけてよいのかもなかなか分からず孤立してしまいがちです。忙しそうな上司や先輩に声をかけてよいものか迷う場合もあるでしょう。

研修には、先輩社員と新入社員とのつながりをつくる、という意味もあります。

継続的に研修を行えば、「あの時研修を担当してくれた〇〇さん」というイメージも定着し、先輩社員を身近に感じることもできるでしょう。また、同じ課題に取り組む仲間として同期との結束を深める場にもなります。切磋琢磨による相乗効果も期待できるでしょう。

新入社員研修では、社会人の基本として「相手の期待に応える」意識を身につけてもらいます。相手の期待に応えられるように仕事を進めれば、社内外問わず信頼を得ることができます。このように、人間関係の構築という意味でも、新入社員に対する研修は重要なのです。

監修者からひとこと |

新入社員を受け入れる体制を整えておこう

新入社員が企業で活躍できるようにするためには、企業側が受け入れの体制を整えることが第一歩です。

新入社員は、まずは業務に必要な知識を身につけなければなりません。それ以外にもビジネスマナーを身につけたり、タイムマネジメントのスキルを身につけたりと乗り越えなければならない壁がいくつもあります。

新入社員が成長するためには、周囲の社員のサポートが必要です。

新入社員が新しいことに挑戦し、自ら成長していくためには、職場の心理的安全性が確保されていること、良質なフィードバックを得られることなどが求められます。

新入社員に対する教育が最大限の効果を発揮するためには、まずは新入社員との関係構築に力を入れることが重要です。上司や先輩社員には、新入社員と積極的にコミュニケーションを取ってもらいましょう。指導をするタイミングだけではなく、日ごろから気軽なコミュニケーションを取ることで、関係構築に繋がります。

新入社員の教育係が心がけること

新入社員の教育係として心がけるべきポイントは主に以下の8つです。

- まずは人間関係を築くこと

- 背景や意図も伝える

- 新入社員の意見や話をちゃんと聞く

- 失敗することが当たり前

- 結果が出なくても焦らない

- 個人によって指導内容を変える

- 採用担当との連携

- 他の社員や上司を巻き込む

それぞれ解説します。

まずは人間関係を築くこと

新入社員にとって、職場の雰囲気や同僚との関係は非常に重要です。最初に人間関係を築くことを意識しましょう。オープンなコミュニケーションを心がけ、ランチや休憩時間を一緒に過ごすことで信頼関係を構築します。新入社員が安心して相談できる環境を提供することが、長期的な成長に繋がります。

背景や意図も伝える

業務の指示を出す際には、その背景や意図も伝えることが重要です。なぜその業務が必要なのか、どういう成果を期待しているのかを説明することで、新入社員新人社員は業務の全体像を理解しやすくなります。これにより、自分の役割や責任を明確に認識し、モチベーションが向上します。

新入社員の意見や話をちゃんと聞く

新入社員は新しい視点やアイデアを持っていることが多いです。その意見や話をしっかりと聞く姿勢を持ちましょう。これにより、彼らの成長を促すとともに、組織全体の改善にも繋がります。意見を聞くだけでなく、それを評価し、フィードバックを行うことも大切です。

失敗することが当たり前

新入社員が失敗することは当たり前です。重要なのは、その失敗を糧に学び成長することです。失敗を責めるのではなく、どのように改善すればよいかを一緒に考える姿勢を持ちましょう。失敗から学ぶ文化を醸成することで、新入社員は安心してチャレンジできるようになります。

結果が出なくても焦らない

新入社員の成長が遅いと感じても、計画を修正しながら焦らずに教育していくことが重要です。

新入社員の成長速度は人それぞれ異なりますし、得手不得手もあります。

どこでつまずいてしまっているのか、なぜつまずいてしまったのかを明らかにし、対策を打っていきましょう。

個人によって指導内容を変える

新入社員の知識や学習到達度に応じて、指導内容を変えるように意識しましょう。

同じ時期に入社した新入社員でも、「仕事は早いが、報連相が疎かになりがち」「コミュニケーションは得意だが、タイムマネジメントが身についていない」など、強みと課題はそれぞれです。一人ひとりの育成度合いによって、どういった指導を行なうべきか決めていきましょう。

採用担当との連携

新入社員の教育は、採用担当との連携が不可欠です。採用時に把握した新入社員の特性や適性を教育に反映させることで、より効果的な指導が可能となります。定期的に採用担当と情報を共有し、教育の進捗や課題を報告することで、組織全体としての新入社員育成の質を向上させることができます。

他の社員や上司を巻き込む

新入社員を教育する際は、自分一人で行おうとせず、周囲の社員や上司を巻き込むことが重要です。

例えば、自分が席を外しているときは新入社員の質問に答えるよう同僚に依頼したり、上司に新入社員教育の進捗を報告し、進め方の相談をしたりするとよいでしょう。

また、新入社員の教育係は、新入社員教育と自身の業務が重なり、業務過多になりがちです。業務の一部を他の社員に担当してもらうことも検討してみてください。

また、部内に複数の先輩社員がいる場合は、OJTトレーナーとメンターを別々で設けることも有効です。業務を指導する社員はOJTトレーナーとして主に業務遂行面のサポートをします。メンターは、新入社員が困ったときに何でも相談できる相手としての役割を果たします。新入社員を教育係ひとりで育てるのではなく、「組織全体で育てる」という風土が生まれるように、積極的に周囲を巻き込むことが重要です。

周囲を巻き込む力については以下の記事で詳しく解説しています。

『巻き込み力とは?リーダーに必須の「迷惑でない巻き込み力」の鍛え方』

監修者からひとこと |

新入社員の教育係に必要なスキル

新入社員の教育係に必要なスキルには様々な種類が挙げられますが、下記の3つのスキルは、企業の業界や業種を問わず、教育係に決して欠かすことのできない基本的なスキルです。

- フィードバックスキル

- ティーチングスキル

- コーチングスキル

一つずつ解説します。

フィードバックスキル

フィードバックとは、理想とする姿と現実のギャップを伝え、相手がより良い状態になるように働きかけることを指します。適切なフィードバックを行うことで、新入社員の成長スピードを早めることができるでしょう。

適切にフィードバックを行うことにより、新入社員が自身の現状を客観的に知る機会を提供できます。たとえば他者から「今、早口になっていますよ」と指摘されることで、自分の話し方の癖に気づくことがあるように、フィードバックを受けることで自身の行動や言動を見直し、改善につなげることができます。

また、フィードバックを受けることにより、「自分を見てくれている」「理解してくれている」と感じ、強い存在承認を得ることができます。これは、新入社員の自信向上やモチベーションアップにも寄与します。

フィードバックを行う際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、事実に基づいた指摘を行うことが大切です。推測や噂ではなく、実際に起きた事象をもとに伝えることで、信頼性のあるフィードバックとなります。

また、具体的に伝えることも重要です。「何が問題か」「何を改善すべきか」を明確に伝えることで、相手が理解しやすくなり、行動変容が促されます。

適切なフィードバックを行うことで、新入社員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。フィードバックスキルを身につけることは、教育係としての役割を果たす上で欠かせません。

ティーチングスキル

ティーチングとは、指導者が自分の持つ知識やスキル、心構えを相手に伝え、目標達成や課題解決を支援することを指します。指導する主体は教育係ですが、実際に実行するのは相手であり、双方向のコミュニケーションを前提とした指導が求められます。

ティーチングを実践する際には、「イソロク指導」と呼ばれる3ステップの手法が有効です。まず、指導者が「やってみせる」ことで、相手に対して具体的な動作や行動のイメージを示します。次に、「言って聞かせる」ことで、実際に行う際のポイントや注意点を説明します。そして、相手に「させてみて褒める」ことで、実践を通じた学習を促し、成長を支援します。この3つのステップを欠かさず実践することで、効果的なティーチングが可能となります。

このように、ティーチングは単なる知識伝達ではなく、相手が理解し実践できるように支援するプロセスです。適切な指導方法を取り入れることで、新入社員の成長を促し、組織の生産性向上にもつながります。

コーチングスキル

コーチングとは、相手が持っている知識やスキル、心構えを引き出し、目標達成や課題解決を支援する手法です。指導するのではなく、相手自身が答えを見つけるよう促し、自発的な行動変容を促すことが目的となります。コーチングにおいては、目標を設定し、それを達成する主体は相手自身であるため、双方向のコミュニケーションが不可欠です。

コーチングを行う際にはまず、「どんなことを達成したいのか?」と問いかけ、相手の目標を明確にします。次に、「現状はどのような状態か?」を確認し、客観的な視点を持たせます。その後、「どのような方法が考えられるか?」と質問し、相手が複数の選択肢を検討できるよう促します。最後に、「どの方法を選び、いつ実行するか?」を確認し、具体的な行動に結びつけます。

このように、コーチングは相手の自発的な成長を促すための強力な手法です。適切に活用することで、新入社員の主体性を高め、組織全体の成長を加速させることができます。

新入社員を教育する際の流れ

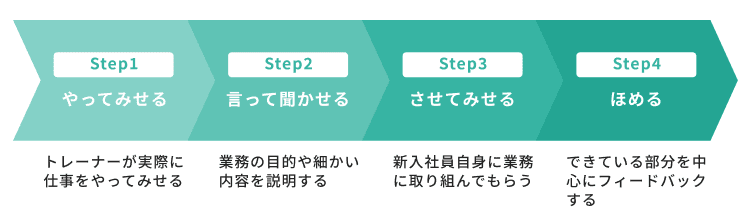

新入社員を教育する際には、以下の流れを基本としましょう。

- やってみせる

- 言って聞かせる

- させてみる

- ほめる

各ステップについて解説します。

STEP1:やってみせる

まずは新入社員の教育係自らが、実際に仕事をやってみせてください。何を準備する必要があるのか、どのような手順で行うのか、といった業務の全体像を実際に見てもらうことで、業務のイメージを持ってもらいます。

実践している様子を録画しておき、新入社員には動画で見てもらうのもよいでしょう。教育係の負担軽減になります。

STEP2:言って聞かせる

次に、業務の細かい進め方や注意点などを言葉で説明します。この時、自社の専門用語や難しい業界用語を多用しないように注意しましょう。新入社員がそれらの専門用語を理解できず、業務の妨げになってしまうかもしれません。

また、業務の目的も併せて伝えると効果的です。最近の新入社員は、自分にとって有益だと感じたことには素直に取り組む傾向にあります。その業務がどうして重要なのか、新入社員がその業務を行うことでどんなスキルが身につくのか、といった点を説明してみてください。

STEP3:させてみる

次に、新入社員に実際に業務を行ってもらいましょう。実際に取り組むことで、「わかったつもり」になっていた部分を明らかにすることもできます。

新入社員に業務を行なってもらっている間、教育係は口を出しすぎないように注意しましょう。新入社員が自分でやってみて、気付きを得る機会を奪ってしまうことになります。

ただし、新入社員に「放置されている」と思われてしまうのも問題です。新入社員が質問しやすいよう、「新入社員が質問したことには必ず答える」「自身の業務を中断して、新入社員の質問に向き合う」といった姿勢を見せましょう。

STEP4:ほめる

新入社員が業務を実践した後は、まずは「ほめる」ことを意識しましょう。

できていない部分を指導したくなるかもしれませんが、まずは「できていること」を褒めることが重要です。

ほめることで、新入社員は自身の成長を実感し、さらに学ぼうという意欲をもってくれます。

もちろん、できていない部分を指摘することも重要です。ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックは、「2:1」程度の割合になるように意識しましょう。

新入社員の教育係が気をつけた方が良いポイント

新入社員を教育する際には以下のポイントに気を付けましょう。

- 育成計画を作成する

- 指導内容を明確に言語化する

- 進捗をこまめに確認する

- 質問・相談しやすい雰囲気を作る

- フィードバックを行う

それぞれ解説します。

育成計画を作成する

新入社員ごとに適切な育成計画を立てましょう。新入社員が習得すべきスキルや知識、指導のスケジュールを明らかにすることが大切です。明確な育成計画を作成することで、どのような目標を設定すべきか、何をもって育成目標を達成したとみなすのか、などが明らかになります。

新入社員の育成計画を立てる際には、以下のステップで進めましょう。

- 新入社員に望む姿を設定する

- 必要なスキルを洗い出す

- スケジューリングする

- 育成計画を新入社員とすり合わせる

- 毎月の成長度合いに合わせて修正する

新入社員の成長度合いを評価し、必要に応じて育成計画を修正します。

育成計画を具体的に作成する際には、テンプレートや具体例を活用することもおすすめです。

新入社員育成計画のテンプレートは以下からダウンロードできます。

指導内容を明確に言語化する

仕事の手順やルールを具体的に伝えましょう。曖昧な表現ではなく、具体的な指示をすることが重要です。

具体的には、以下のポイントを常に意識しましょう。

- ローコンテクストな伝え方を意識する

- 図やグラフを使って説明する

- 新入社員からの質問には明確に応える

- フィードバックする際は具体的に何をすればよくなるのか伝える

- 専門用語や自社独自の用語をなるべく使わない

新入社員は自分の会社や業界、基本的な仕事の進め方について詳しくないことを認識し、なるべく具体的に伝えることが重要です。

進捗をこまめに確認する

新入社員が業務を習得しているかどうかをこまめに確認することが重要です。定期的なフィードバックを行い、進捗状況を把握することで、必要に応じたサポートを提供できます。進捗確認の際には、具体的な目標を設定し、その達成度を評価することがポイントです。これにより、新入社員は自分の成長を実感しやすくなり、モチベーションが向上します。

質問・相談しやすい雰囲気を作る

新入社員が疑問や不安を抱いたときに、気軽に質問や相談ができる雰囲気を作ることが大切です。オープンドアポリシーを導入し、いつでも教育係や管理職にアクセスできる環境を整えましょう。また、定期的な1対1のミーティングを設定し、個別のフォローアップを行うことで、新入社員の安心感を高めます。質問や相談を歓迎する姿勢を示すことで、新入社員は積極的に学び、成長することができます。

フィードバックを行う

定期的なフィードバックの機会を設け、新入社員の成果や改善点を共有しましょう。

フィードバックする際には、褒めることも大切です。成功体験を強調し、モチベーションを高めましょう。ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックの割合は「2:1」がおすすめです。

以下のポイントを意識して、効果的なフィードバックを行いましょう。

- 行動や事実の具体的な例を挙げてフィードバックする

- 改善点を1つ挙げたら、良い点を2つ挙げる

- 改善のためのアクションについてのアドバイスを行なう

監修者からひとこと |

新入社員の教育係がよく抱える悩みと解決方法

新入社員の教育係がよく抱える悩みとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 正しい指導方法がわからない

- 本来の業務と新入社員教育とで業務過多になる

- 新入社員教育に関する相談相手がいない

新入社員の教育係の中には、後輩の指導自体が初めてだという社員もいるでしょう。そういった社員が我流で指導してしまうと、新入社員の成長が遅くなったり、新入社員のモチベーションが下がったりしかねません。

新入社員の教育係を対象とした研修を実施し、新入社員教育の心構えや具体的な方法、計画の立て方などを学んでもらうのがおすすめです。

また、本来の業務と新入社員教育が重なり業務過多になり、どちらかがおざなりになってしまうケースもよく見られます。教育係が新入社員を指導する時間が取れないと、新入社員が「放置されている」と感じてしまい、会社へのエンゲージメントが低下する恐れがあります。教育係の業務量を調整できるよう、人事部から上司に働きかける必要があります。

加えて、新入社員教育に関して相談できる相手がいないというのもよくある悩みです。この場合、新入社員教育は教育係一人が行うものではなく、組織全体で行なうものだという意識へと変えていく必要があります。周囲の同僚や上司が積極的に教育係をフォローする環境を作りましょう。また、研修などで教育係同士の繋がりを作ることも有効です。

新入社員のOJTトレーナーへの支援も忘れない

新入社員への教育は、企業にとって非常に重要なことです。

新入社員の教育を担当する社員もそのことをよく理解している一方で、かえってそれがOJTトレーナーの負担増大につながってしまうことが多々あります。特にOJTトレーナー自身の主業務が増えている場合などは、OJTトレーナーの手が回らずに新入社員への教育ができないことも珍しくありません。

そういった時には、以下のポイントを意識してみてください。

- OJTトレーナーの研修を行う

- OJT計画へのフィードバックを行う

- OJTトレーナーと上司が話し合う機会を作る

- OJTトレーナー同士で情報交換する場を作る

効果的に教育を行う上で必ず行っておきたい、OJTトレーナーへのサポート方法について解説します。

OJTトレーナーの研修を行う

入社してから年数の経った経験豊富な社員といえども、そのスキルには社員間で差があるものです。また、プレイヤーとして優秀であることは、必ずしも新入社員の教育が上手いということを意味するわけではありません。

知識を伝授する際にはいくつかのポイントがあるため、新入社員の教育を行う前にOJTトレーナーを対象とした研修の実施を検討するとよいでしょう。どのような教育方法が新入社員にとって効果的なのかを理解してもらうことによって、その後の新入社員に対する教育の効果にも歴然とした差が現れます。

よく実施される研修がOJTトレーナー研修です。OJTトレーナー研修では、フィードバックやコミュニケーションの方法など、OJTトレーナーが円滑に新入社員を教育するためのコツを伝えるとよいでしょう。

アルーではOJTトレーナー制度の立ち上げも支援しています。

▼詳しくは中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社様の事例をご覧ください。

▼OJTトレーナー研修について詳しくはこちらのページもご覧ください。

OJT計画へのフィードバックを行う

先述した通り、実践的な業務を通じて仕事の技術を学ぶOJTは効果的なトレーニング手法の一つです。しかしながら、OJTでは1人の新入社員に対して1人の先輩社員がつくことが一般的なので、配属されるOJTトレーナーによって教育の質に差が生まれてしまうという問題点があります。

また、いくらOJTが効果的だからとはいえ、がむしゃらに業務に取り組んでもらえば良い、というものではありません。事前に練った計画があってこそOJTは成功します。OJTトレーナーが立てたOJT計画について、上司がフィードバックを行う機会を設けるように働きかけましょう。

OJTトレーナーと上司が話し合う機会を作る

新入社員の教育を行う際には、教育を行う側にも大きな負担がかかるものです。時には研修が思うように進まず、計画通りのスキルを身につけてもらえない、といった事態も十分想定されます。

そのような困難をしっかりと乗り越えていくためにも、OJTトレーナーと上司が話し合う機会を設けるのは重要なことです。育成の進捗状況を上司へ報告するとともに、指導方法の改善点などについてフィードバックをもらうことで、より効果的な育成を実施できるようになるでしょう。

OJTトレーナー同士で情報交換する場を作る

比較的大規模な企業であれば、新入社員に対する教育を何人かの社員で分担するケースも少なくありません。また、OJTを実施する際は先輩社員一人ひとりがOJTトレーナーとなります。教育を行う社員同士で教育のコツなどの情報交換をする場を作ることは、教育の質を高める上で重要です。

実際に新入社員に対する教育を行っている立場だからこそ解決できる問題点や、相談できる困りごとなども数多くあります。上司との意見交換の場に加え、OJTトレーナー同士での情報交換の場も確保しておきましょう。

比較的大規模な企業であれば、新入社員に対する教育を何人かの社員で分担するケースも少なくありません。また、OJTを実施する際は先輩社員一人ひとりがOJTトレーナーとなります。教育を行う社員同士で教育のコツなどの情報交換をする場を作ることは、教育の質を高める上で重要です。

実際に新入社員に対する教育を行っている立場だからこそ解決できる問題点や、相談できる困りごとなども数多くあります。上司との意見交換の場に加え、OJTトレーナー同士での情報交換の場も確保しておきましょう。

新入社員の教育担当の支援ならアルーにお任せください

アルーでは、新入社員の教育を行うトレーナーに向けた研修をご用意しております。OJTトレーナーを対象として、後輩との関係性構築力や業務依頼の方法、指導方法をトレーニングする研修です。

アルーでは、毎年100社以上2万人を超える新入社員へ、新入社員研修を実施しています。新入社員の強みや課題を捉えているため、OJTトレーナーに対しても近年の新入社員の傾向をおさえた指導方法をお伝えできます。

▼アルーのOJTトレーナー研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

OJTトレーナー研修

新入社員の教育係の育成・支援事例

アルーでは、各企業の業種や環境に適した教育係向けの研修を提供し、新入社員と指導員の双方が成長できる環境づくりを支援しています。本記事では、3社の導入事例をご紹介します。

日揮ホールディングス株式会社 指導員研修事例

日揮ホールディングス株式会社では、新入社員の成長を支える指導員の育成に注力し、指導員としてのマインドセットや関係構築力を強化する研修を実施しました。従来の指導員研修は、不定期開催で指導員同士の意見交換が中心でしたが、新たな研修では「新入社員との関係構築」に焦点を当て、より効果的な指導を実現するためのプログラムを設計しました。

研修後、新入社員との日常的なコミュニケーションが増え、指導員としての意識も向上しました。研修受講者の80%以上が、新入社員と毎日対話を行うようになり、現場での関係構築に大きく貢献しました。

詳しくは『日揮ホールディングス株式会社様 導入事例』をご覧ください。

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 OJTトレーナー研修事例

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社では、技術職の新入社員を迎える環境の整備が課題となっていました。従来は体系的なOJT制度がなく、新入社員の育成は各指導員に委ねられていました。そこで、OJTトレーナーを育成し、効果的な指導を行うためのプログラムを導入しました。

研修を通じて、OJTトレーナーは「教えることの難しさ」を実感しながらも、自らの指導方法を見直し、成長する機会を得ました。また、新入社員が安心して質問できる環境が整備され、学習のスピードが向上しました。

詳しくは『中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社様 導入事例』をご覧ください。

まとめ

今回は、新入社員研修において代表的な手法や、実施するにあたってぜひ気をつけておきたいポイントなどをご紹介しました。

企業の次世代の主戦力として活躍する優秀な人材を育成することは、企業がますます発展していくために必要不可欠です。そして、新入社員に向けた効果的な研修を行うことは、優秀な人材へと成長するための土台作りとしてとても重要なことといえます。

この記事を参考にしながらぜひ新入社員研修のカリキュラムを見直し、質の高い新入社員の教育を行っていきましょう。

▼アルーの新入社員研修の資料はこちらからダウンロードできます。

▼アルーの新入社員研修について詳しくはこちらのページもご覧ください。