アサーティブコミュニケーションとは?職場での具体例やデメリットを解説

相手の気持と自分の気持ちをどちらも大切にするコミュニケーション手法として最近注目を浴びているのが、「アサーティブコミュニケーション」です。

アサーティブコミュニケーションのスキルを磨けば、職場でのコミュニケーションがより円滑になり、居心地の良いチームを作ることができるようになります。この記事では、アサーティブコミュニケーションの概要や具体例、さらにはアサーティブコミュニケーションを取り入れるメリットについて簡単に解説します。

職場のコミュニケーションに課題を感じている人事の方は、社員のアサーティブコミュニケーション力についてこの記事の情報を参考にチェックしてみてください。

おすすめ資料

目次[非表示]

アサーティブコミュニケーションとは?

アサーティブコミュニケーションとは、相手の考えをしっかりと尊重した上で、自分の感情や思いを抑圧することなく自己主張を行うコミュニケーションの手法のことを指します。 簡単に言えば「自分も大切、相手も大切」という状況を実現するためのコミュニケーション手法です。一見コミュニケーションが円滑に回っているように見える場合でも、実はどちらかが気持ちを抑圧していたり、伝えたいことを我慢していたりするというケースは少なくありません。そういった状況をできるだけ避けるようにするのが、アサーティブコミュニケーションの取り組みなのです。

ビジネスにおいて、アサーティブなコミュニケーションも重要ですが、ロジカルなコミュニケーションも求められる場面が多くあります。詳しくは以下の記事で、効果的なロジカルコミュニケーションのポイントをご参照ください。

『ロジカルコミュニケーションとは|鍛える方法や研修のポイント』

職場でよくあるアサーティブコミュニケーションの具体例

実際にアサーティブなコミュニケーションとはどういったものなのか、その具体例を見ていきましょう。 アサーティブなコミュニケーションの具体例をつかむことで、普段の仕事にも応用しやすくなりますよ。

上司から部下へのアサーティブコミュニケーション

上司から部下へのアサーティブコミュニケーションの例として、依頼した資料作成の提出遅れが多い部下へ注意するシチュエーションを考えましょう。クライアントにも迷惑をかけてしまっているため、上司として部下へ行動変革を促したいという状況です。 この時、「何回言ったら分かるの?」と問い詰めてしまっては部下は萎縮してしまいます。また、部下に遠慮してしまって「きっと忙しいんだ」と放置してしまうのも、改善にはつながらないでしょう。アサーティブに伝えるためには、DESC法を使用すると、

D:資料作成が遅れたことが原因で、ここ一ヶ月で5件、顧客からクレームがありましたね。

E:いつもお客さんに丁寧に接してくれていてありがたいと思うけれど、

S:お客さんから依頼された資料は3日以内に作成できるようにしませんか?

C:業務内容や量で調整したいことがあれば相談してくださいね。

といった声掛けが有効です。問題点を始めに指摘した上で、解決策を積極的に提案しています。

DESC方についてはこの記事の「アサーティブコミュニケーションを実践できるDESC法とは」で詳しく解説しています。

部下から上司へのアサーティブコミュニケーション

部下から上司へのアサーティブコミュニケーションの例として、隣の部署の部長から飲み会に誘われたケースを考えましょう。実際のところは仕事が忙しく、あなたはあまり飲み会に乗り気ではありません。 この時、自分の気持ちを無視して飲み会に無理やり参加することはアサーティブなコミュニケーションではありません。この場合は、「誘ってくれてありがとうございます。でも最近は少し疲れが溜まっています。今回は遠慮しておきます。ぜひまた誘ってください。」といった断り方をするとよいでしょう。

同僚同士でのアサーティブコミュニケーション

同僚同士でのアサーティブコミュニケーションの例として、会議で決まりそうな案件がある状況を考えましょう。 例えば、自分以外の皆は決まりそうな内容について賛成していますが、自分自身はその事柄に少しだけ違和感を持っています。 このとき、「いいや、それはないと思います。」と答えるのは、アグレッシブなコミュニケーションです。また、「まあ、良いと思います。」と妥協してしまうと、パッシブなコミュニケーションとなってしまいます。アサーティブなコミュニケーションとしては、例えば「懸念点として1点、人手不足が挙げられます。人員を2名増やしてから始動するのが良いと思いますが、いかがでしょうか。あるいは予算を2割増やすことでも対応できるかと思います。」といったものが挙げられます。はじめにしっかりと問題点を指摘した上で、数字を交えながら自分なりの解決策を伝えられているため、相手に納得感を持ってもらいやすい伝え方です。

社員のコミュニケーション能力を高めるためのポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

『社員のコミュニケーション能力を高める方法』

職場でのコミュニケーションを活性化させることは、チームのパフォーマンス向上や円滑な業務推進に欠かせません。以下の資料では、職場コミュニケーションを改善するための具体的な研修事例を7つ紹介しています。

『職場コミュニケーションが活性化する研修事例7選』

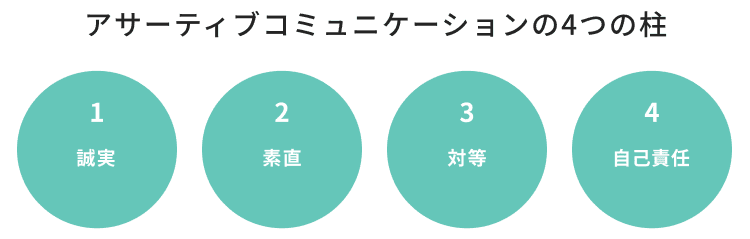

アサーティブコミュニケーションの4つの柱

アサーティブコミュニケーションは、自分と相手の双方を大切にできる、いわば理想的なコミュニケーションの状態です。それでは、実際にアサーティブコミュニケーションを実現するためには、どのようなポイントを意識すればよいのでしょうか。

アサーティブコミュニケーションには、「誠実」「率直」「対等」「自己責任」の4つの柱が大切とされています。それぞれについて詳しく解説します。

誠実

誠実とは、相手を尊重しながら自分の意見も率直に伝えることです。意見が異なる場合でも、相手の考えを受け止めつつ、自分の信念を曲げずに表現します。誠実さを持つことで、嘘偽りなく建設的な対話が生まれ、信頼関係が築けます。攻撃的や受け身にならず、誠意ある態度で接することが重要です。

素直

素直とは、自分の気持ちや意見を率直に伝えることです。感情的にならず、第三者の意見に頼らずに「私はこう思います」と自分の言葉で表現します。遠回しな表現を避け、簡潔で正直なコミュニケーションを心がけることで、相手に自分の真意を伝えやすくなります。素直な姿勢は、誤解を減らし、信頼関係の構築に役立ちます。

対等

対等とは、立場や権力の差に関係なく、相手と平等な立場で意見を交わすことです。上司や部下、取引先など、どのような関係でも自分の意志を曲げたり、意見を押し付けたりせず、相手を尊重します。上から目線にならず、卑屈になることも避け、常に対等な態度と心持ちで接することで、真の対話が生まれます。対等な関係を築くことは、信頼と協力の基盤となります。

自己責任

自己責任とは、自分の言動に対して責任を持つことです。発言や行動の結果を他人に押し付けるのではなく、自分で引き受けます。たとえ主張が通らなくても、その結果に対して不満を相手に転嫁せず、「私はこう思います」と自分の意見として発言します。発言しなかったことへの責任も自覚し、責任転嫁や言い訳をしないことが重要です。自己責任の姿勢は、信頼と誠実なコミュニケーションを支えます。

監修者からひとこと |

アサーティブコミュニケーションの事例と実践方法を

まとめた資料はこちら▼

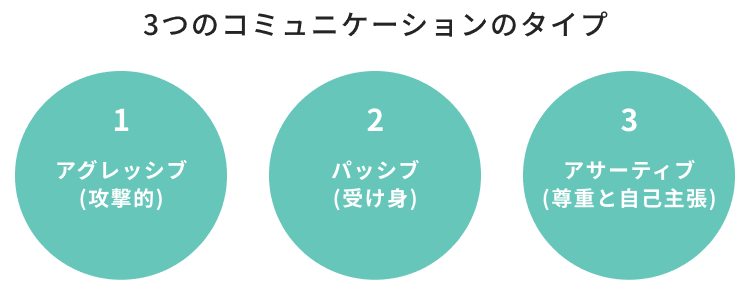

3つのコミュニケーションのタイプとは

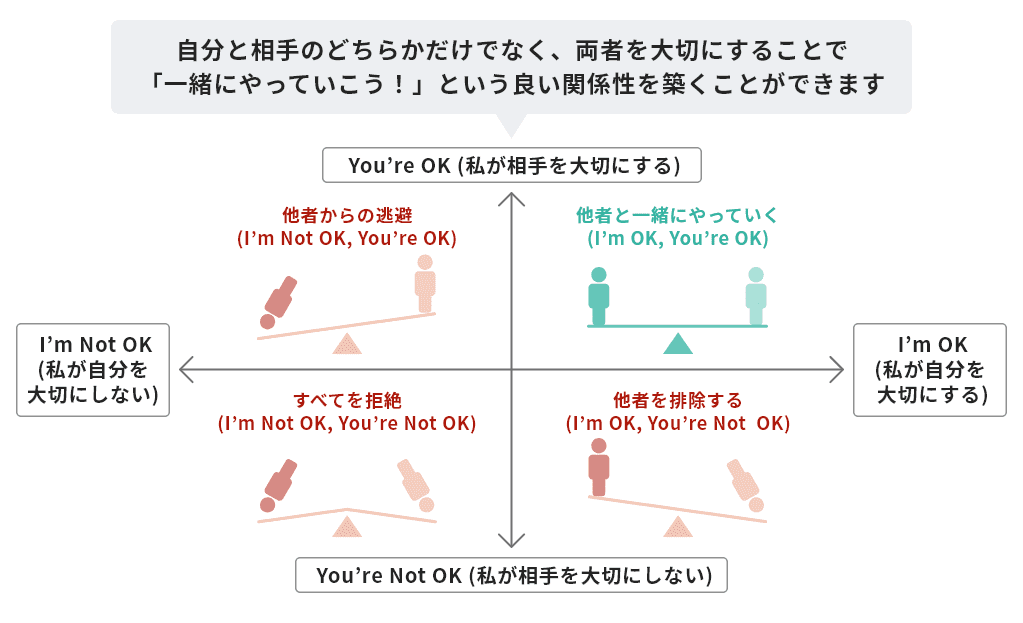

コミュニケーションのタイプは、大きく分けて3つ存在すると言われています。1つめは自己主張を重視する「アグレッシブタイプ」、2つめは自己主張を控えめにする受け身の傾向を持つ「パッシブ」、そして3つめは相手と自分の気持ちをともに大切にする「アサーティブ」です。 ここでは、アサーティブを含む3つのコミュニケーションタイプについて見ていきましょう。

アグレッシブ(攻撃的)

コミュニケーションタイプの1つめは、自己主張を積極的に行うアグレッシブタイプです。このタイプのコミュニケーションでは、自分の意見の主張を積極的に行う一方で、相手の意見をあまり気にしないという傾向があります。 このタイプのコミュニケーションは、”I’m OK, You’re not OK”と特徴づけられます。自分の主張を押し通すことは得意ですが、相手の気持ちを理解せずに発言してしまうため、関係性を壊すこともある危険なコミュニケーションタイプです。

パッシブ(受け身)

パッシブなコミュニケーションとは、相手の気持ちや感情を優先する受け身のコミュニケーションです。アグレッシブとは反対に、相手の気持ちや感情に配慮することができる一方で、自分の考えや気持ちを我慢してしまうという傾向があります。 アグレッシブと比較すると、パッシブなタイプのコミュニケーションは、”I’m not OK, You’re OK”な状態であると言えます。相手に配慮しすぎてしまうあまり、本人に不満や負担が溜まりやすいという危険があります。

アサーティブ(尊重と自己主張)

アサーティブなコミュニケーションとは、自分の気持ちと相手の気持ちをともに大切にするタイプのコミュニケーションです。このタイプのコミュニケーションは、相手の考えを尊重しながら、自分の意見も抑圧せずに伝えることができます。 先ほど紹介したアグレッシブ・パッシブと比較すると、アサーティブなコミュニケーションとは”I’m OK, You’re OK”な状態であるといえます。相手への配慮と自分の主張を両立した、理想的なコミュニケーションタイプです。

監修者からひとこと |

アサーティブコミュニケーションを身につけるメリット

アサーティブコミュニケーションは、日常のコミュニケーションはもちろん、ビジネスの現場でも活用できる手法です。相手と自分、双方を大切にするコミュニケーションによって、職場全体にポジティブな影響を与えます。 アサーティブコミュニケーションを身につけるメリットについて見ていきましょう。

アサーティブコミュニケーションの事例と実践方法を

まとめた資料はこちら▼

良好な人間関係を築くことができる

職場での人間関係は、様々な悩みのタネとなります。実際、離職のきっかけとして職場での人間関係を挙げる人も多く、良好な人間関係を構築することは組織全体のパフォーマンスにも大きく影響します。 アサーティブコミュニケーションを身につけるメリットに、良好な人間関係を構築できるという点が挙げられます。上司や部下などへアサーティブに意見や要望を伝えることができるようになれば、メンバー間での信頼関係が構築できるのです。

組織の生産性が向上する

アサーティブコミュニケーションのスキルを身につければ、自分の考えや思いを率直に伝えることができるようになります。そのため、会議などの場でもメンバーから様々なアイディアが出るようになり、組織の生産性が向上するというメリットがあります。 特に、アサーティブなやり取りによって意思決定の質が向上することは大きなメリットです。ディスカッションでも自分の考えを率直に言葉にできるようになるため、形式だけの議論に陥ることもなくなるでしょう。

社内でのコミュニケーションが活性化する

社内のコミュニケーションを改善することは、組織のパフォーマンスを向上させる上で重要です。また、コミュニケーションが活発に行われることで、社員は組織に愛着を抱くようになり、自発的な行動も誘発できるでしょう。 社員がアサーティブに気持ちを伝えられるようになれば、社内でのコミュニケーションも大きく改善します。相手を大切にすることはもちろん、自分も抑圧しないという状況を実現することで、誰も我慢したり抑圧されたりしない環境が実現できるのです。

従業員のメンタルヘルスケアに貢献する

「相手の気持ちが気になるあまり、コミュニケーションについていちいち考えすぎてしまう」といった悩みを抱える人は多いものです。相手のことを考えすぎるあまり、自分の気持ちを抑圧しているとメンタルヘルスにも悪影響を与えかねません。 アサーティブコミュニケーションを身につけ、うまく自己主張ができるようになると、必要以上に相手のことを考えすぎることがなくなります。 また、社員全員がアサーティブコミュニケーションを身につけると、一方的なコミュニケーションにさらされる社員が減り、社員の心身的な負担を軽減することもできるでしょう。 アサーティブコミュニケーションは心理学における認知行動療法の一つとして広く活用されている方法でもあるため、メンタルヘルスにも好影響が期待できるのです。

監修者からひとこと |

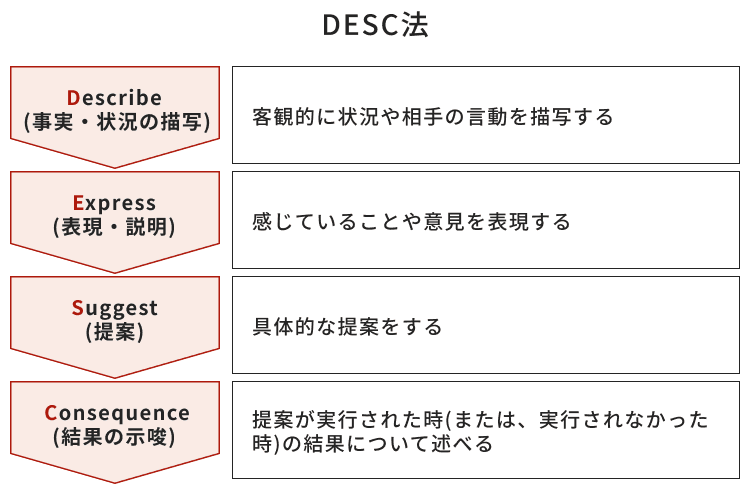

アサーティブコミュニケーションを実践できるDESC法とは

アサーティブコミュニケーションを実践する方法の一つに、「DESC法」と呼ばれるものがあります。DESC法とは、Describe・Explain・Specify・Consequenceという4つの単語の頭文字をとったもので、それぞれがアサーティブコミュニケーションにおいて重要な内容を表しています。 アサーティブコミュニケーションを実現する際に役立つDESC法について解説します。

Describe(描写)

DESC法におけるDescribeとは、客観的な状況を描写することを指します。自分自身の置かれている状況を的確に描写することによって、あなたの置かれている状況や抱いている気持ちを把握してもらう材料を提供することが可能です。

例えば、仕事を依頼された際に、「今は無理です」というように断るのではなく、「本日締め切りの仕事が2件あるため、対応できません」など、客観的な事実や状況を具体的に話すのがDescribeに相当します。客観的な事実や状況をしっかりと伝えれば相手に伝える際の論理性が高まるため、自分の主張を納得してもらいやすくなるのです。

Explain(表現)

Explainとは、気持ちを表現することです。Describeではできるだけ客観的に事実や状況を伝えることを意識しましたが、Explainの段階では自分の意見や考えなど、主観的な気持ちを伝えるようにしましょう。

例えば、相手からの要求を断る際に「先輩の大変な状況もよく分かるため、お手伝いしたい気持ちも山々なのですが」といった文言を付け加えることが”Explain”の実践例です。Explainに力を入れることで、直接的な論理の押しつけを防ぎ、相手の感情へ効果的に訴えかけることができるようになります。

Specify(提案)

DESC法におけるSpecifyとは、相手への提案を行うことを指します。 例えば先輩社員からの要求を断る際に、ただ相手からのお願いを否定するだけではアサーティブなコミュニケーションは取れません。

「明日までは厳しいですが、明後日の12時までなら対応できます」といったように、積極的に提案を行うと相手にも納得感を持ってもらいやすくなります。Specifyに力を入れれば、要求を否定された相手も「自分の気持ちも考えてくれているな」と認識できるようになるでしょう。

Consequence (結果の示唆)

DESC法の4番目にあたるConsequenceは「結果の示唆」で、上記「提案」が実行された場合の結果について相手に示唆することを指します。もしくは、提案が実行されなかった場合の結果を示唆してもよいでしょう。

例えば、「明後日の12時までに対応すれば、会議の場に間に合います」というように、自身の提案が有効であることを示します。「提案」と「結果の示唆」をセットで行うことで、相手が「それもよいかもしれない」と納得してくれやすくなります。

監修者からひとこと |

仕事で求められるコミュニケーションスキルやその鍛え方について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。職場での効果的なやりとりに必要なポイントが詳しく解説されています。

『仕事で必要なコミュニケーション能力と鍛える方法』

アサーティブコミュニケーションのデメリット・課題

アサーティブコミュニケーションには多くのメリットがあります。しかし、アサーティブコミュニケーションを実践するには、課題があることもまた事実です。 ここでは、アサーティブコミュニケーションの3つのデメリットについて説明します。

アサーティブコミュニケーションの事例と実践方法を

まとめた資料はこちら▼

感情や考えをまとめるのに時間と労力が必要

アサーティブなコミュニケーションを身に付けているとしても、自分の感情や考えをまとめて意見に落とし込むまでには時間がかかることがあります。特に、アサーティブコミュニケーションに慣れていない場合、最初はスムーズにコミュニケーションを取るのは難しいかもしれません。 感情や考えを整理し、適切な伝え方を見つけるには時間が必要です。

アサーティブコミュニケーション研修や勉強会を実施する際にケーススタディを取り入れ、実践経験を積んでもらいましょう。

相手を不快にさせたり、反感を買ったりする可能性がある

アサーティブコミュニケーションは、相手を尊重しながら自分の意見や感情を表現するスキルです。しかし、自分の意見や提案が相手にとって不快な場合、反感を買うこともあります。また、アサーティブコミュニケーションを「どんな状況でも自己主張をしていい」と捉えてしまった場合、アグレッシブなコミュニケーションをして不快に思われるケースもあるでしょう。

反感を買ってしまった場合、相手の反応によって自分自身が傷つく可能性もあります。アサーティブなコミュニケーションを実践する際には、コミュニケーションの結果には自己責任が伴うことを意識しましょう。

自分の要求が満たされないこともある

アサーティブコミュニケーションでは、自分の意見や感情を率直に表現する一方で、相手を尊重することも重要です。その結果、自分の要求が通らないこともあります。自分の要求が通らないことにストレスを感じてしまう社員もいるかもしれません。

アサーティブコミュニケーションについて丁寧に説明し、相手の反応や気持ちはコントロールできるものではないと認識してもらいましょう。相手の考えを受け入れる心構えを持ってもらうことが大切です。

監修者からひとこと |

アサーティブコミュニケーションを社員に身につけてもらう方法

アサーティブコミュニケーションを身につけてもらう方法としては、研修を実施してアサーティブコミュニケーションの基礎を学んでもらうのが効果的です。また、eラーニングを活用した研修の実施もおすすめです。研修で基礎的な知識を身につけたあとで、実際に学んだ内容を実践する場を設ければ、自然とアサーティブコミュニケーションの能力を高めることができます。

監修者からひとこと |

▼アルーのアサーティブコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

まとめ

アサーティブコミュニケーションの概要や、身につけるメリット、さらには4つの柱やDESC法といった内容について解説しました。コミュニケーションにおいては、自分の意見を我慢することで上手く場を回すケースも少なくないでしょう。 しかし、そのような立ち振舞いは自分自身の不満を増やすきっかけとなるだけでなく、チーム全体としての意思決定の質の低下を招きかねません。チーム内でのコミュニケーションに課題感がある場合は、ぜひこの記事で解説したアサーティブコミュニケーションのスキルを身につけ、円滑な意思伝達ができるように改善を進めていきましょう。 ▼アルーのアサーティブコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。 アサーティブコミュニケーション研修

アサーティブコミュニケーションの事例と実践方法を

まとめた資料はこちら▼