DXリテラシーとは? ITリテラシーとの違いや向上させる方法などをわかりやすく解説

企業でDX推進を行う際に成功させるために必要な能力が社員のDXリテラシーです。

しかし、DXリテラシーとは具体的にどんな能力で、どのように社員のDXリテラシーを伸ばしていけば良いのか分からないという人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、DXリテラシーの具体的な概要や求められる理由、DXリテラシーを向上させるメリットを解説します。

具体的な教育方法や研修の事例も合わせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

DXリテラシーとは、DXを正しく理解した上で活用するための能力

DXリテラシーとは「DXを正しく理解した上で活用するための能力」であり、デジタル技術を活用して業務効率化を進めていく「DX」と、物事を正しく理解した上で活用する能力を意味する「リテラシー」を組み合わせた単語です。

DXを推進するためには、DXの基本知識や必要性への理解など、社員のDXリテラシーが欠かせません。

そもそも「DX」とは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された言葉です。日本では平成30年12月に経済産業省が公表した「DX推進ガイドライン」において、DXを「企業が取り組むべきもの」と示したことから、企業の間にDX推進が広がっています。

このDX推進に必須なのが「DXリテラシー」です。DXリテラシーといっても具体的な能力は多岐にわたります。

たとえば、社内全体で活用する業務システムの理解や情報セキュリティに関する知識は、すべての社員に必要なDXリテラシーです。

そのほかにも、マーケティングにおけるデータの活用方法やプログラミング言語に関する知識など、職種ごとに求められるDXリテラシーもあります。

ITリテラシーとの違い

DXリテラシーとよく似た言葉に、ITリテラシーが挙げられます。

ITリテラシーとは、「ITを正しく理解し、IT技術を活用する能力」です。

たとえば、ネットワークやセキュリティなどで活用されている技術を理解し、応用できる能力などがITリテラシーとして挙げられます。

一方、DXはIT化によって組織の変革を進めることを指す言葉です。

DXリテラシーには組織を変革するために必要な知識やスキルが含まれており、そのためにITリテラシーの「ITを正しく理解し、IT技術を活用する能力」が用いられています。

DXリテラシーが求められる理由

なぜ単なるIT技術だけではなく、DXリテラシーが求められるようになってきているのでしょうか。 ここでは、DXリテラシーが必要とされている主な理由を6つ解説します。

社会課題を解決に導く技術革新が求められているため

DXリテラシーが求められている背景として、社会の変化が挙げられます。 現代社会はサステナビリティへの対応や人口の減少、高齢化や教育格差など、さまざまな問題を抱えています。 このような社会課題を解決するために求められているのが、第4次産業革命とも呼ばれるIT技術の進歩です。 現代はあらゆるデータのやりとりが可能になるIoTの時代であり、生成AIをはじめとする人工知能も急速に発展を遂げています。

企業が社会全体の課題を解決し、よりよい未来に貢献するために、社員がDXリテラシーを身につけ、DX推進を行うことが求められているのです。

顧客ニーズの多様化が進んでいるため

顧客ニーズが多様化してきていることも、DXリテラシーが求められる背景の一つです。 デジタル技術の発展により、顧客やユーザーはこれまでよりも多くの情報にアクセスできるようになりました。 その結果、多くの人に最適化されたサービスや商品よりもユーザー個人に最適化されたものを求める傾向が強まってきています。 たとえば、個人レベルではデジタル技術を活用した動画や音楽配信、デリバリーサービスといった個別最適化できるサービスが脚光を浴びています。 多様化する顧客ニーズへ対応するため、個別化と最適化を推進することが重要です。

競争環境が変化しているため

DXリテラシーが求められる理由として、競争環境の変化も挙げられます。 デジタル技術の進歩は、物理的な初期投資を必要とする機会の減少をもたらし、現在では多くの業界で新規参入のコストが大きく低下しています。 また、国境を越えた製品やサービスの売買も以前より盛んに行われるようになりました。 このような背景から、現代の競争環境は大きく変化していることが伺えます。 ビジネスで勝ち抜くためには、自社の競争環境がどのように変化し、どんな価値を顧客へ提供できるのかを考えることが必要不可欠です。デジタル技術を活用した自社ビジネスの変革を行うために、DXリテラシーが求められているのです。

DX人材の不足が問題視されているため

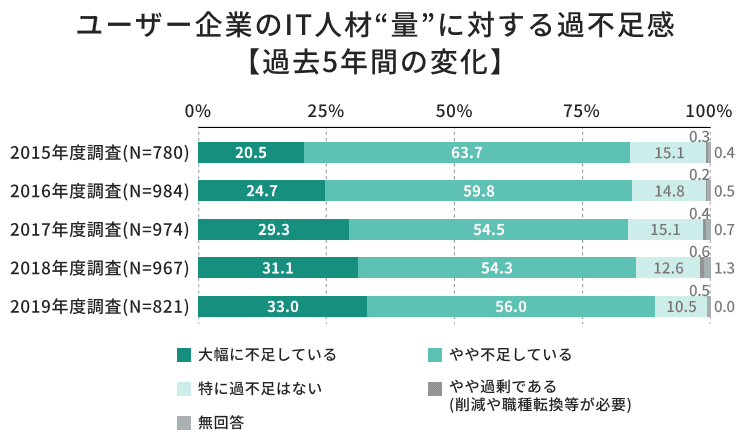

DX人材の不足が問題視されているという点も、DXリテラシーの必要性を高めている一因です。 IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が2020年に公表したデータによると、IT人材の「量」に関する不足感がある企業は2019年度調査で89%であり、およそ9割に達しました。 IT人材不足は年々増加傾向にあり、2019年度調査では33%の企業が「大幅に不足している」と回答しています。

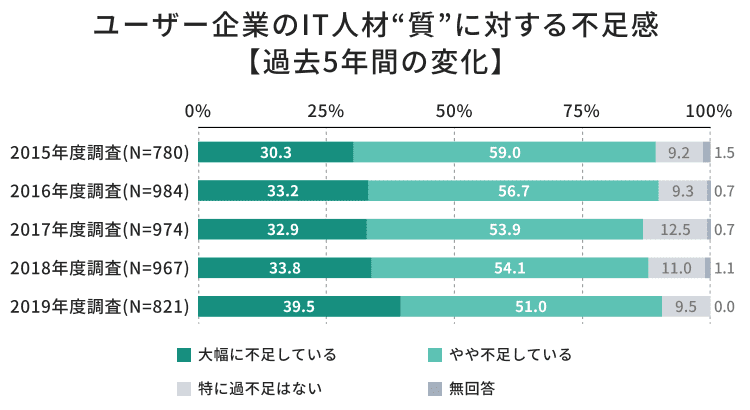

さらに、IT人材の「質」に対する不足感も年々増加傾向にあり、2019年度調査で39.5%の企業が「大幅に不足している」と回答しています。 「大幅に不足している」「やや不足している」を合算すると、90.5%以上の企業が「質」の不足感を指摘する結果となりました。

このようにDX人材の不足を問題視する企業が増えてきていることが、DXリテラシーの必要性をさらに高めているといえます。

DX推進の協力体制を構築するため

全社的にDX推進の協力体制を構築する必要があるという点も、DXリテラシーの必要性が高まっている理由の一つです。 一部の社員がDXを推進しようと奮闘しても、周囲の協力を得られなければ施策はなかなか浸透しません。 たとえば、「業務効率化に向けたシステムを導入したが、現場の理解が得られずもとに戻ってしまった」といったことは、DX推進する際によくある課題です。 社員のDXリテラシーを高めれば、DXの必要性を全社員が認識できるようになります。 その結果、DXの施策に対する現場や経営層の理解が得やすくなり、協力体制が構築しやすくなるでしょう。

現場の課題をDX推進に取り入れるため

DXリテラシーが求められる背景として、現場の課題をDX推進に取り入れたいというニーズが高まっていることも挙げられます。 DXを推進する際には、現場の抱えるリアルな課題にDXでアプローチすることが重要です。 しかし、現場社員のDXに対する理解がなければ、どのような課題がDXで解決できるかを検討できません。 現場にいる社員がDXに関する正しい知識を身につければ、現場から業務改善につながる提案が上がってくるようになるでしょう。このような状況になれば、本当に現場の課題を解決できるDX施策を進められるようになります。

経済産業省が定義する「DXリテラシー標準」と「デジタルスキル標準」について

経済産業省は、2022年3月に「DXリテラシー標準」を公表しました。2023年8月、2024年7月には生成AIの普及を考慮し、改訂が加えられています。この「DXリテラシー標準」と「DX推進スキル標準」で構成されるのが「デジタルスキル標準」です。

※関連記事:『DXリテラシー標準とは?ねらいや効果、活用方法、標準に沿った教育方法を解説』

DX人材の定義や必要なスキル・スタンスを洗い出すのに役立つ資料です。「DXリテラシー標準」と「デジタルスキル標準」について分かりやすく解説します。

DXリテラシー標準が策定された背景

DXリテラシー標準が策定された背景として、以下の3つの変化が掲げられています。

- 社会の変化

- 顧客価値の変化

- 競争価値の変化

ビジネス環境が目まぐるしく変化するVUCAとも呼ばれる現代では、変化への素早い対応が必要不可欠です。

DXを進めることで、現代の激しい変化への対応力を高められるでしょう。

従来のDXはIT部門主導で進められるケースがほとんどでした。

しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行に伴うリモートワークの普及などにより、最近では各事業部主導でDXを進めるケースが増えてきています。

限られた社員だけではなく全社員にDX教育を行う際にも、DXリテラシー標準に沿った人材育成が必要です。

DXリテラシー標準の定義

経済産業省は、2022年3月に「DXリテラシー標準」を公表しました。

DXリテラシー標準とは、DXを推進するために必要な知識や能力をすべての社員が獲得し、DXを自分事化した上で行動できるようにすることを目的として策定されたものです。

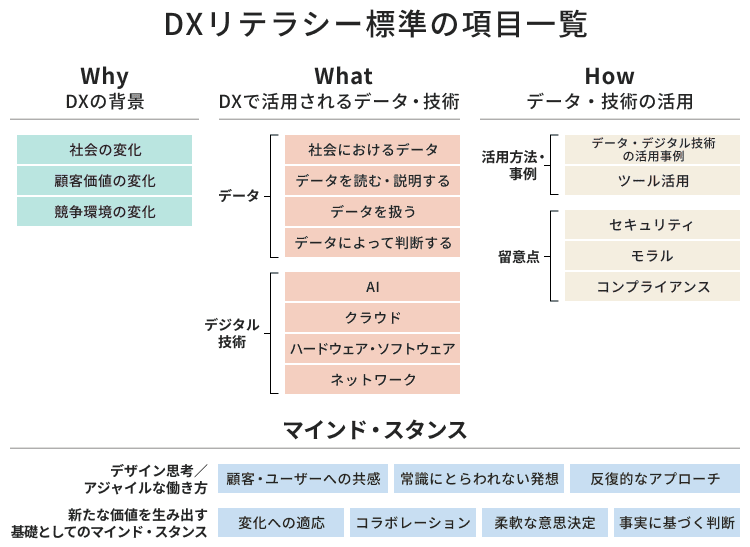

DXリテラシー標準では、マインド・スタンスやDXの背景、DXの内容、DXの手段などが整理されています。

特にDXリテラシーの内容は「データ」と「デジタル技術」の2つに分類されており、それぞれに以下の図で示すような4つの小項目が設定されています。

Whyは、DXの目的意識を醸成するために必要な社会変化や顧客の変化に関する知識を挙げています。

WhatではDXで実際に使われる知識や技術がまとめられており、Howではビジネスの現場でデータを正しく活用する方法や注意点を定義しています。

マインド・スタンスでは、社会変化に対応するために求められる心構えや意識、行動を定義しています。

「DXリテラシー標準」は2023年8月と2024年7月に改訂が行われ、生成AIに関する記述が追加されました。ChatGPTを始めとした生成AIの登場や進化によって、求められるDXリテラシーが変化しているためです。

2023年8月の改訂では、生成AIの活用において求められるマインドやスタンスなどが追記されました。生成AIを上手く活用するためには、「問いを立てる」「仮説を立てる・検証する」といったビジネススキルが必要です。また、生成AIの回答には誤りがあるケースがあることや、著作権の侵害、情報漏洩などの恐れがあることも理解しておくことが求められます。

2024年7月の改訂では、生成AIに関するDX推進スキル標準の改訂が行われ、新技術への向き合い方・行動の起こし方などが追記されています。また、各人材類型やロールに共通する学習項目として、「データ活用」「テクノロジー」の学習項目例に追加・変更がありました。

DX推進を行っていく上では、生成AIへの正しい理解と上手な活用が求められていると言えるでしょう。

DX人材を育成する際には、DXリテラシー標準を参考に必要なスキルやマインドを整理するのもよいでしょう。

デジタルスキル標準の定義

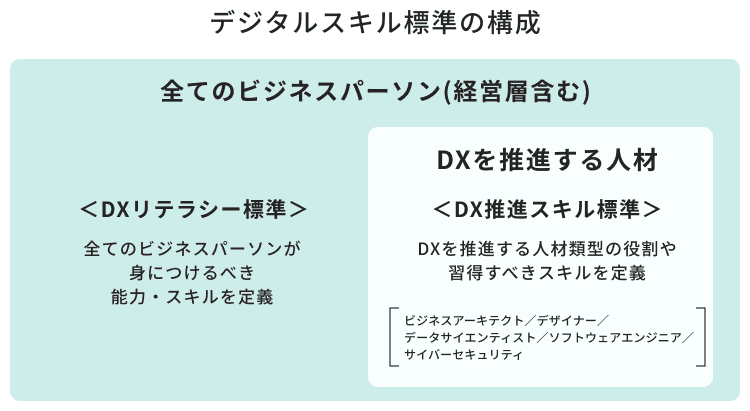

2023年1月に、経済産業省は「デジタルスキル標準」を発表しました。

「デジタルスキル標準」は、前述した「DXリテラシー標準」と「DX推進スキル標準」の2つで構成されます。「DXリテラシー標準」は、すべてのビジネスパーソンに求められるDXに関する知識やスキル・マインドを明示しています。一方、「DXリテラシー標準」はDXを推進する専門性を持った人材を育成・採用するための指針がまとめられています。

DXを推進する上では、DXを推進する上では、次の3つが必要です。

- DXを推進する人材の要件の明確化

- 人材の確保・育成施策の検討

- 全社的な底上げ(DXの自分事化)

「デジタルスキル標準」は、上記3つの実行を後押しするために作られています。

専門人材の育成・採用と全社員のDXへの理解の双方が必要です。特に、DXの専門部署はあるが全社的にDXの取り組みが広がっていかない場合には、全社員に「DXリテラシー標準」が身についているかをチェックしましょう。

▼全社員がDXリテラシーを身につけるためのアルーの研修はこちら

DX・デジタル活用人材研修

▼サービス資料をダウンロードする

社員のDXリテラシーを向上させるメリット

ここでは、社員のDXリテラシーを向上させることで得られる主なメリットを4つ紹介します。

業務効率化・経費削減

社員のDXリテラシーを向上させることで、業務の効率化や経費の削減につながります。

DXの推進に取り組めばペーパーベースだった業務のデジタル化が進み、書類を管理するコストの削減をはじめとした業務効率化が期待できるでしょう。

また、DXの取り組みを進めるなかで、業務の棚卸しや業務プロセスの見直しを行うことが多くあります。

その過程で無駄な作業の削減やリソースの最適化を図ることができ、業務効率化や経費削減にもつながります。

企業の競争力の強化

社員のDXリテラシーを向上させることは、企業の競争力強化にもつながります。

DXリテラシーを高めて社内のDX化を進めることで、IT技術を活用したビジネスが行いやすくなります。

その結果、グローバルなビジネスを展開しやすくなるなど、企業の競争力強化が期待できるでしょう。

さらに、デジタル技術の強みとして個々のユーザーのニーズに合わせたサービスが提供しやすい点が挙げられます。

DX化を進めればこのような強みを活かせるようになるため、よりユーザーのニーズを満たしやすいサービスや商品を提供しやすくなります。

情報セキュリティへの意識向上

情報セキュリティへの意識向上も、DXリテラシーを向上させるメリットの一つです。

情報セキュリティは、現代におけるすべての企業にとって対策が必須の課題といえます。

一度情報漏洩などのトラブルが発生してしまうと、莫大な金銭的損失が発生したり、社会的信用の低下を招いたりしかねません。

DXリテラシーを高めれば機密情報の適切な取り扱い方などを学習でき、情報セキュリティに対する意識向上を実現できます。

多様な働き方の実現

DXリテラシーを向上させれば、多様な働き方の実現にもつながります。

たとえば、DXの一環としてリモートワークを導入すれば、社員は場所の制約にとらわれず仕事を進めやすくなります。

また、新型コロナウイルス感染症の流行といった不測の事態でも事業を継続しやすいといったメリットもあります。

社員のDXリテラシーを高めて多様な働き方を実現すれば、業務効率の改善や企業評価の向上などが期待できるでしょう。

監修者からひとこと |

身につけるべきDXリテラシー

身につけるべき具体的なDXリテラシーとしては、データの種類や活用方法、読み取り方、データベースの仕組みなどが挙げられます。

また、昨今トレンドとなっているAIの仕組みを理解してもらうことも良いでしょう。

ここでは、社員が身につけるべきDXリテラシーの具体例を5つ解説します。

データの種類や活用方法

データの種類や活用方法は、社員にぜひ身につけてもらいたいDXリテラシーの一例です。

一言でデータといってもその種類はさまざまであり、売上などの数字データ以外にも文字や音声、画像など、あらゆるデータが存在します。

さらには、1次データや2次データ、構造化データと非構造化データにも分類されます。

社員には、多くのデータがどう蓄積されており、社会のどのような場面で活用されているのかなどを学んでもらいましょう。

データの分析手法・読み取り方

社員には、データの分析手法や読み取り方を学んでもらうことも必要です。

データは蓄積されているだけでは意味がなく、データを分析して何らかの役立つ知見を得ることで初めて有効活用できていると言えます。

データから得られる情報を経営判断や業務での意思決定に反映する方法を学んでもらいましょう。

統計や確率に対する知識、データ同士の比較方法を学んでもらうこともおすすめです。

データ抽出の手法やデータベースの仕組み

データ抽出の方法やデータベースの仕組みも、社員に身につけさせたいDXリテラシーです。

データを管理する際、主にファイルで管理する方法とデータベースで管理する方法の2つが挙げられます。

ファイルの場合はCSVやExcel形式などで管理する方法であり、データベースは表形式の「テーブル」に格納して管理する方法です。

全社員を対象とした研修では、まずはファイル形式のデータのサンプリング方法やソート方法などから学んでもらいましょう。

データを操作する仕組みが理解できたら、必要に応じてデータベースの仕組みを学んでもらうことがおすすめです。

データを基にした改善アクション立案とモニタリング

データを基にした改善アクションの立案やモニタリングの方法も、DXリテラシーの一環として身につけさせることがおすすめです。

データを活用して改善アクションを立案するためには、事業の構造をしっかり理解する必要があります。

また、データを使用して仮説検証を行う仮説思考のスキルも欠かせません。

このような知識やビジネススキルを磨くことで、立案や中長期的なモニタリングの実施へとつなげられるようになります。

データを基にした課題発見や改善アクションの立案には、仮説を立てて、その仮説が正しいか検証するというプロセスが必要です。アルーが行っている仮説思考研修については以下のページで詳しく確認いただけます。

仮説思考研修のプログラム詳細

▼サービス資料をダウンロードする

AIの仕組み

DXリテラシーを高める際には、昨今トレンドとなっているAIの仕組みも学んでもらう必要があります。

ChatGPTをはじめとしたAIは、今や社会の至るところで活用されている技術です。

ビジネスにAIを活用する企業も多く、DXを推進する上でも重要な存在となりつつあります。

DXリテラシーを高めるためには、AIに何ができて何ができないのかを知り、AIの可能性を理解してもらうことがおすすめです。

監修者からひとこと |

DXリテラシーを高めるための8つのマインド・スタンス

DXリテラシーを高める際、社員が身につけるべきマインド・スタンスも存在します。

たとえば、変化への適応やコラボレーション、柔軟な意思決定などはDXリテラシーに直結するマインド・スタンスです。

ここでは、DXリテラシーを高める際に身につけるべきマインド・スタンスを7つ紹介します。

変化への適応

変化への適応は、DXリテラシーを高める上で必須のマインドです。

DXの必要性を理解するためには、まずはビジネス環境が激しく変化していることを知る必要があります。

さまざまな変化を受け入れ、柔軟に対応していく姿勢を持つことも重要です。

DXリテラシーを高める際は、DXリテラシーの「Why」の部分となっているさまざまな変化を学んでもらい、変化への適応力をつけていきましょう。

コラボレーション

周囲と協働するコラボレーションも、DXリテラシーを高める際に身につけさせるべきマインド・スタンスです。

コラボレーションとは、さまざまな専門性を持った人材と社内や社外を問わず協働することを指します。

DXは他部門と協力しながら進める必要があり、DXをすべて自社で完結させることが難しい場合には他社との協業も必要です。

コラボレーションの姿勢を身につけさせれば、他者との協働を通じたDXをスムーズに実現できるでしょう。

柔軟な意思決定

DXリテラシーの一環として、柔軟な意思決定を行うスタンスも身につけさせると良いでしょう。

DXを進める際、当初は想定していなかったような事態が発生する場合が少なくありません。

また、DX化を推進するためには既存の価値観にとらわれない意思決定が必要です。

従来の慣行に固執することなく、臨機応変な意思決定を行うマインドを獲得してもらいましょう。

事実に基づく判断

事実に基づく判断を行う姿勢も、DXリテラシーの一つです。

DXでは、データを活用した意思決定が重視されていますが、実際のビジネスの現場では経験や勘に頼った判断が多く行われています。

DXリテラシーを高めるためにはこのような状態から脱却し、客観的な事実やデータに基づいて判断する姿勢を身につけることが必要です。

顧客・ユーザーへの共感

顧客やユーザーへ共感する姿勢も、DXリテラシーの一環として身につけてもらいましょう。

DX化を進めるメリットとして、顧客それぞれのニーズに合わせたサービスや商品が提供しやすくなる点が挙げられます。

多様化する顧客ニーズに対応するためには、きめ細やかに顧客へ寄り添う姿勢がこれまで以上に求められる可能性があります。

DXリテラシーの研修では、顧客やユーザー自身の立場になってニーズや課題を発見する姿勢を学んでもらいましょう。

常識にとらわれない発想

DXリテラシーを高めるためには、常識にとらわれない発想を磨く必要があります。

顧客やユーザーの多様化するニーズへ対応するためには、既存の価値観やパターン化されたニーズにとらわれない思考が必要不可欠です。

前例がない物事であっても積極的に試してみる姿勢を身につけてもらいましょう。

従来の物事の進め方や理由を問い直し、常により良い方法がないかを考えるスタンスが大切です。

反復的なアプローチ

反復的なアプローチも、DXリテラシーを高める上では必須のマインド・スタンスです。

DX化の実現に向けた取り組みは一回で成功するものではなく、何度も失敗と改善を繰り返して徐々に質の高い施策へと改善されていきます。

DX化を進めるためには、失敗しても学びがあれば「成果」だと認識するマインドを獲得する必要があります。

ユーザーや社内からのフィードバックを得ながら、反復的に改善を行うスタンスの獲得を促すことがおすすめです。

最新情報を常にキャッチアップする

一度学んで終わりにするのではなく、常に最新情報をキャッチアップする姿勢が必要です。

DXに関する技術は日々進化しています。一度学んだだけでは、すぐに最新の技術についていけなくなってしまうでしょう。

DXリテラシーを高めるには、常に情報を集め、学び続けることが求められます。DX研修を実施する際には、自律的に学び続ける姿勢も身につけてもらいましょう。

監修者からひとこと |

特にDXリテラシーを高めるべき人材

DXリテラシーは、全社員が身につけるべきスキルです。

これまでのDXはIT部門主導で進められるケースがほとんどでしたが、近年の激しく変化するビジネス環境に対応するためには、すべての社員がDXリテラシーを身につける必要があります。

しかし、一度にすべての社員へDXリテラシーの教育を行うことは現実的でない場合も多いでしょう。

その際、どのような社員を優先的にDXリテラシーを高めていくべきなのでしょうか。

ここでは、DXリテラシーを優先して高めるべき人材を3つ紹介します。

管理職

DXリテラシーを優先して高める人材として、管理職が挙げられます。 株式会社リンクアカデミーが2021年に行った調査によると、DX推進を阻害している主な要因として35.8%の企業が「管理職のシステム企画・推進・対応能力(ITリテラシー)不足」を選択しています。 この調査からも分かる通り、DXを効果的に推進するためには管理職へ優先的にアプローチすることが有効です。 業務内容が多岐にわたり、社内外のさまざまな人材と関わる管理職だからこそ、優先してDXリテラシーを磨いてもらいましょう。

参考:企業のDX推進における課題に関する調査|株式会社リンクアカデミー

新入社員

新入社員も、DXリテラシーを優先的に高めるべき人材です。

新入社員が高いDXリテラシーを身につけていれば、新入社員が中堅社員、管理職へと成長した際に、DX推進を進める大きな力となってくれるでしょう。

また、新入社員研修は数十~数百人の受講者に対し研修を行うため、研修規模としても比較的大きいと言えます。新入社員研修でDXリテラシーを扱うことで、多くの社員に効率よくDXリテラシーを身につけてもらうことに繋がります。

IT事業部の社員

DXリテラシーを優先的に高めるべき人材として、IT事業部の社員も挙げられます。 IT事業部の社員は社内で活用するITシステムの構築を行う人材であり、DXを効果的に進めるために重要な役割を担っています。 IT事業部の社員を対象としたDXリテラシーでは、各事業部の事業内容や実際の業務状況、ビジネスソリューションの考え方を高めてもらうと良いでしょう。 IT事業部の社員が現場の実情をしっかりと理解することで、社内で有効活用できるITシステムが開発できるようになります。

監修者からひとこと |

社内のDXリテラシーを高める方法

社内のDXリテラシーを高めるためには、DXの動機づけを行ったり必要なスキルや知識の習得を促したりすることが有効です。

また、小さな成功体験を積んでもらったり、成功事例を共有したりすることも良いでしょう。

ここでは、社内のDXリテラシーを高める方法を4つ解説します。

DXの動機づけをする

社内のDXリテラシーを高める際は、DXの動機づけを行いましょう。

社内でDX化を進める以前に社員のモチベーションが形成されていなければ、DX施策に対する前向きな姿勢は引き出せません。

DXで扱うスキルや知識を身につけさせるためには、まずは社員自身がDXの必要性を理解することが大切です。

具体的なスキルや知識の教育を行う前に、自分の業務にDXを活用する必要性について考えてもらう機会を設けると良いでしょう。

そのほかにも、後述する小さな成功体験を積んでもらうことや、DXの成功事例を共有することもモチベーションの形成に役立ちます。

必要なスキル・知識の習得をさせる

DXリテラシーを向上させるためには、必要なスキルや知識の習得を促すことも大切です。

全社員が身につけるべきDXリテラシーの知識としては、ビジネスにおけるITシステムの活用方法が挙げられます。

また、IoTシステムや組み込みシステムの使い方に関する知識や、情報セキュリティに関する知識も必要です。

機密情報の管理方法やSNS使用時の注意点などを教育し、社員のセキュリティ意識を高めましょう。

また、知識習得後に資格を取得してもらうのもおすすめです。資格の例としては、DX検定やデジタルトランスフォーメーション検定、DS検定(データサイエンティスト検定)、G検定、E資格などがあります。社員が資格を取得すれば、社内・社外に育成成果をアピールすることにもつながります。

DXリテラシーの習得とDX人材の育成をするための方法については、以下のページで詳しく確認いただけます。

『DX人材とは?育成方法やスキルマップ、人材不足への対策法を解説』

小さな成功体験を積んでもらう

小さな成功体験を積んでもらうことも、DXリテラシーを高める方法の一つです。

DX化を進める際、小さな事例の成功体験を積み重ねることでDXを続けるモチベーションにつながり、次の施策に関わるような新たな学びが得られる可能性があります。

そのため、はじめは身近な業務で部分的にITツールやデジタル技術を使用するといったスモールスタートで進めていくと良いでしょう。

ノウハウが蓄積されてきたら、徐々に大規模な施策へとステップアップしていくことがおすすめです。

DXの成功事例やツールの活用事例を社内で共有する

DXリテラシーを引き上げる方法として、DXの成功事例やツールの活用事例を社内で共有することも挙げられます。

たとえば、他社のITツール活用事例を紹介することで自社でどのようにITツールを活用すれば良いのかといったイメージが湧きやすくなり、モチベーションが形成しやすくなります。

DX化を先駆けて実施している部門は、積極的にほかの部署へノウハウを共有することがおすすめです。

外部講師に研修を依頼する

DXリテラシーを向上させる際には、外部講師へ研修を依頼することも一つの手です。 現在ではさまざまな業者がDXやAI、IoTなどをテーマとした研修を実施しています。 人材育成のプロへ研修を依頼すれば、専門的な知識を分かりやすく説明してもらえる可能性があり、社内にはないノウハウを取り込めるというメリットがあります。

また、ユニークな経験を持っている講師も多いため、受講者にとって良い刺激になるでしょう。 業者の実績などを見ながら、自社にとって最適な委託先を見極めてみてください。

研修の委託先の見極め方や外部委託するべきかどうかの判断基準については、以下のページで詳しく解説しています。

『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』

監修者からひとこと |

DXリテラシーを向上させるための4つのポイント

DXリテラシーを向上させるためには、DXの目的や目標を全社で共有するのがポイントです。

そのほかにも、社内のDX関連のルールを定めたり、マニュアルを作成したりすることも良いでしょう。

下記では、DXリテラシーを向上させるためのポイントを4つ解説します。

DXの目的・目標を全社で共有する

DXリテラシーを向上させる際のポイントとして、DXの目的や目標を全社で共有することが挙げられます。

DXを推進する際には、各事業部からの理解を引き出すことが欠かせません。

そのため、DX施策を進める際には「社内でどのようなDXを実現しようとしているのか」「なぜDXをやろうとしているのか」をしっかりと社内周知する必要があります。

社内研修や集会、社内報などの場を活用して、DXの方向性を共有しましょう。

社内のDX関連のルールを定める

社内にDX関連のルールを定めるのも、DXリテラシーを向上させる際には大切なポイントです。

セキュリティ対策などのルール整備を行わずにDXを進めてしまった場合、誰でも機密情報にアクセスできるようになってしまうといった問題が発生します。

情報の持ち出しを簡単にしないためには、重要書類や機密情報へアクセスできる権限を限定するなどの対策が必要です。

誰がどのデータにアクセスでき、さまざまなデータをどの範囲で活用して良いのかをルール化すると良いでしょう。

共通のマニュアルを作成する

DXリテラシーを向上させる際のポイントとして、共通のマニュアルを作成することも挙げられます。

DX施策を進める際、「現場が何から手をつければ良いのか分からなくなってしまった」といった失敗が多くあります。

いくら社内でDX化を推進しようと共有しても、具体的に何をすれば良いのかを分かっていなければ現場は手探りになってしまいます。

DXに関するマニュアルを作成し、DX実現に向けたステップを明確化することが大切です。

監修者からひとこと |

アルーのDXリテラシー研修の事例

人材育成を専門に手掛けているアルーでは、社員のDXリテラシーを向上させるための研修を数多く実施してきました。

ここでは、アルーがこれまでに実施したDXリテラシー研修の事例のなかから、特に参考となる事例を3つ紹介します。

DXリテラシー向上のための施策を考えている人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

管理職向けDX研修

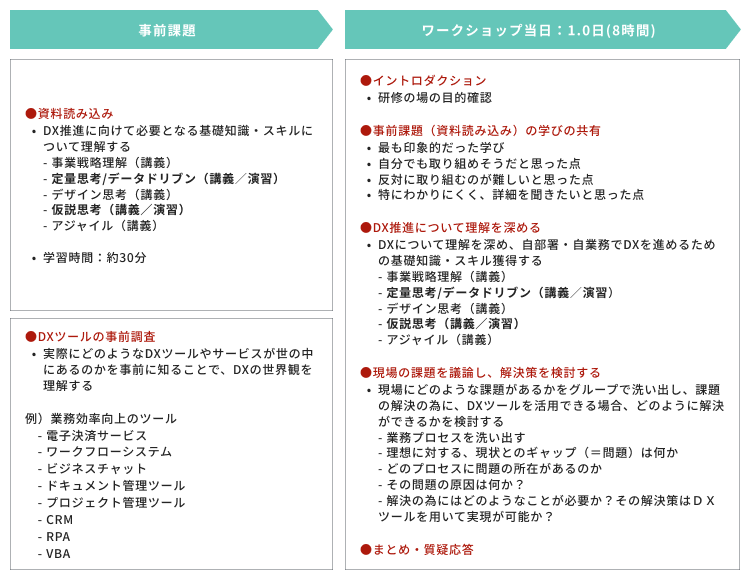

DX推進に向けて必要となる知識やスキルを管理職に理解してもらうことを目的とした研修です。

本研修では、まずは現在世の中で活用されているDXツールについて調査する事前課題に取り組んでもらいました。

研修当日は事前課題の学びの共有からスタートし、自分でも取り組みたいと思った点などを考えてもらうことでDXに対するモチベーションの形成を狙っています。

その後、DX推進の際に必要な定量思考や仮説思考、データドリブンなども学んでもらいました。

最後に現場の課題に対する解決策を考えるグループワークを実施しています。

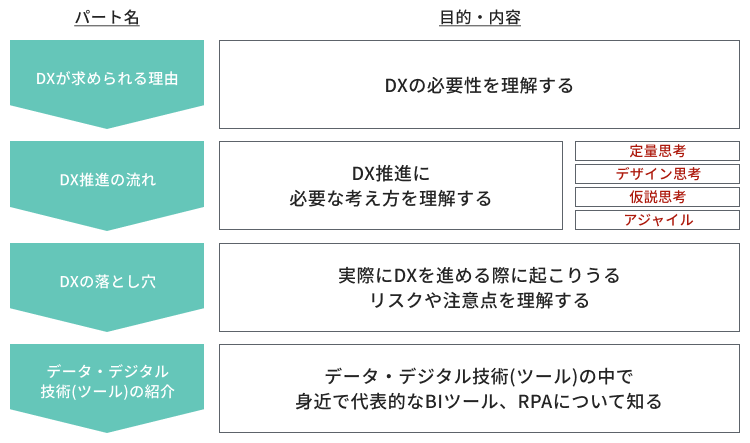

DXリテラシー習得研修

全社員を対象に、DX関連コンテンツの位置づけを整理した研修です。

まずはイントロダクションとして、既に社内で推進されているDXの成功事例を共有するところから始めました。

その後、DXが求められる理由について考えてもらうディスカッションを行い、DXに向けたモチベーションを形成しています。

そのほかにも、定量思考やデザイン思考、仮説思考などを学んでもらいました。

最後に、DXで活用されている具体的なツールの紹介を行い、自業務への活用方法を考えてもらうまとめに取り組んでもらいました。

デジタル企画人材の育成

DXが各部門で個別に推進されており、全社で見たときに無駄が生じてしまっているという課題があったA社では、企業全体でDXを牽引できるデジタル企画人材の育成を目的とした研修を実施しました。

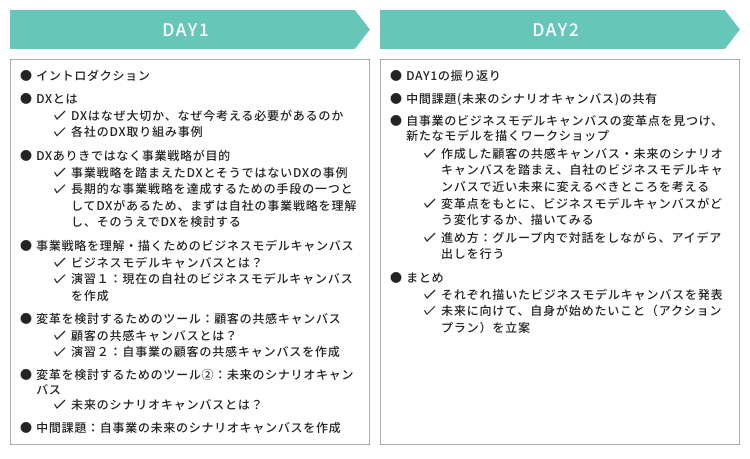

本研修は2日間に分けて実施され、1日目ではDXの必要性や事業戦略からDXを考える意識の醸成に取り組み、演習も交えながら事業そのものに対する理解を促しました。

2日目では、事業の変革点を見つけるためのワークに取り組んでいます。

最後に、これからビジネスを変革するイメージを共有するまとめを行い、未来に向けて自分が始めたいアクションプランを宣言してもらいました。

その他のDX研修事例については下記ページをご参照ください。

『DX人材の育成事例を6つご紹介!育成が進まない原因と推進の3つの段階を解説』

監修者からひとこと |

DXリテラシー研修ならアルーにお任せください

DXリテラシー研修なら、ぜひアルーへお任せください。

人材育成のプロフェッショナルであるアルーでは、これまでにさまざまなDXリテラシー向上のための支援を行ってきました。

ここでは、アルーの提供しているDXリテラシー研修の特徴を紹介します。

eラーニング教材も取り揃えております

アルーでは、DXリテラシーの向上に役立つeラーニング教材を豊富に取り揃えています。

eラーニングを活用することで、社員はいつでも自分の好きなタイミングでDXについて学ぶことが可能です。

特にDXで使うツールやIT技術の背景といったインプットの部分は、eラーニングで効率的に学べます。

アルーでは高品質なeラーニング教材を多数取り揃えているため、自社に合ったeラーニングを実施することが可能です。

人材育成のプロが研修企画から支援します

アルーでは、人材育成のプロが研修の企画段階から支援を行います。

一言でDXといっても、DXについて抱えている課題は企業によってさまざまです。

企業によってはDXに対する意識が醸成されていない場合や、DXが事業部単位で推進されてしまっている場合もあるでしょう。

このような個別の状況に対応するためには、研修企画段階からのきめ細やかな支援が欠かせません。

アルーでは研修企画から丁寧にヒアリングを行うため、お客様の企業に最適化された研修の実施が可能です。

まとめ

DXリテラシーについて、DXリテラシーの概要や高める方法、高める際のポイントなどを解説しました。

DXの重要性が指摘されている昨今では、DXに関する知識やマインドをすべての社員が身につけることが必要不可欠です。

アルーでは、現場からのDXを実現できるようなデジタル活用人材を育成する研修を用意しています。

アルーのDX・デジタル活用人材研修は、以下のページからご覧ください。

DX・デジタル活用人材研修

本記事を参考に、社員のDXリテラシーを磨いて自社の戦略的なDXの実現へつなげていきましょう。

参考:営業DXとは?デジタル変革で企業の営業効率と生産性を向上!|東京OfficeCheck