クレーム対応の基本を解説!上手い人の特徴や企業がすべき施策とは?

クレーム対応は、ビジネスを行う上で必ず発生するプロセスです。正しくクレーム対応ができれば、顧客やビジネスパートナーとの関係を良好に保つことができます。

一方で、クレーム対応に失敗してしまうと、顧客からネガティブな印象を持たれたり、継続的な取引を断られてしまったりすることも少なくありません。

この記事では、クレーム対応の基本ステップを紹介します。クレーム対応が上手い人の特徴や、クレーム対応に関して企業が実施すべき施策も解説するので、ぜひ参考にしてください。

▼クレーム対応力向上におすすめの研修3選

目次[非表示]

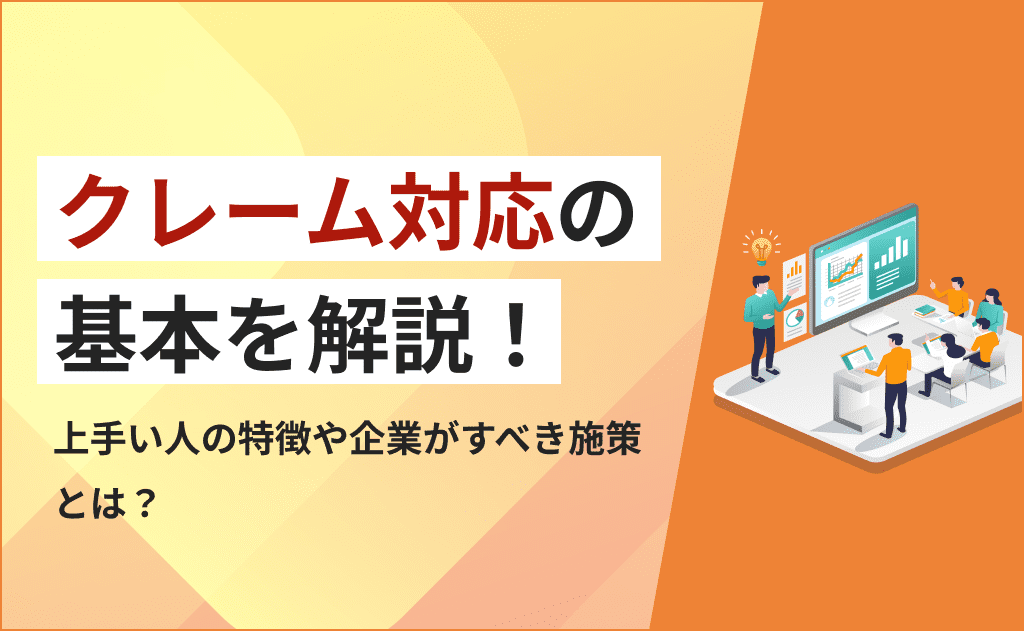

クレーム対応の基本手順

クレーム対応は、以下の5つのステップで実施するのが基本です。

- 相手の話を最後まで聴く

- 相手の気持ちを理解しお詫びする

- 事実確認をする

- 解決案・代替案を提示する

- 再度お詫び+感謝を伝える

クレーム対応の基本手順について、一つずつ解説します。

1.相手の話を最後まで聴く

クレーム対応を行う際には、まず相手の話を最後まで聴きましょう。

対応を急ぐあまり、相手の話を遮って話し始めてはいけません。相手の話を否定することなく、最後まで傾聴することを意識してみてください。怒りや不満をすべて受け止めることで、相手の怒りをトーンダウンさせ、冷静に対話する雰囲気を作ることができます。

なお、クレーム対応において相手の話を最後まで聴くためには、傾聴力を高めるのが有効です。傾聴力を鍛える方法は、以下のページで詳しく解説しています。

『傾聴力とは?コミュニケーションで活かすコツと鍛える方法をご紹介』

2.相手の気持ちを理解しお詫びする

次に、相手の気持ちを理解した上でお詫びしましょう。

単に謝ればよいわけではなく、相手が何に対して怒っているのかを理解した上で、その怒りを受け止めるように詫びるのが大切です。謝っている理由を明確にし、真摯に謝罪を行いましょう。

なお、謝る必要がないことに関して謝る必要はありません。あくまでもクレームの主題となっている事柄について、的確に対応するのがポイントです。また、必要に応じて相槌やクッション言葉を活用したり、間の取り方を適切に使いこなしたりしてみてください。

3.事実確認をする

相手に対して詫びたあとは、事実確認を進めていきます。

どういった理由や経緯でクレームにつながったのか、相手へ質問しながら丁寧に確認していきましょう。このとき、相手の話している内容は必ずメモしてください。クレームにつながった事柄から、自社商品やサービスの新たな改善の糸口が見つかる可能性があります。

なお、この段階でもクッション言葉などを適切に使いながら、事実を詳細に聞き出すのが効果的です。

4.解決案・代替案を提示する

次に、解決策や代替案の提示を行いましょう。

相手のクレームにつながった問題に対して、どういった解決ができるのかを真摯に説明してみてください。常識の範囲内で、誠意のある解決策を提示することが大切です。

なお、解決策や代替案を提示する際には、できるだけ内容を具体化してみましょう。例えば、クレームに対して「以降気をつけます」と応じるだけでは、何に気をつけるのかが伝わりません。「担当者へ共有します」「当該部署へ報告します」など、具体的なアクションを伝えることがポイントです。

5.再度お詫び+感謝を伝える

最後に、再度お詫びをし、クレームを寄せてもらったことに対して感謝を伝えます。

クレームの内容に対して、会社に責任があると判明した場合には、再度改めて丁寧に謝りましょう。真摯に対応していく姿勢を示すとともに、貴重な意見を頂いたことに対する感謝の意を伝えることが大切です。感謝を伝えることで、企業として相手とこれからも関係を続けていきたいという意思を示すことができます。

状況別クレーム対応のポイント

クレーム対応は、対面での対応と電話での対応の2つが考えられます。それぞれポイントが異なるため、状況別にクレーム対応のポイントをおさえておきましょう。

ここからは、対面でのクレーム対応と電話でのクレーム対応それぞれのポイントを解説します。

対面でのクレーム対応

対面でクレーム対応を行う際は、身だしなみや姿勢、目線などに注意することが大切です。顧客の視界に直接入るため、まずは視覚情報で相手に悪印象を与えないように注意しましょう。背筋を伸ばして座ることはもちろん、相手の目を見て真剣に話すのも大切です。

また、服装は色味をおさえるとよいでしょう。髪の毛や服のシワなどは事前に整えておくことで、相手に真摯さをアピールすることができます。

電話でのクレーム対応

電話でのクレーム対応の場合、神妙かつ柔らかい表情で相手の話を聞くように意識してみてください。電話越しだと自分の表情までは伝わらないのではないかと思うかもしれませんが、話しているときの表情は予想以上に声へ影響を与えるものです。電話だからといって油断せず、表情にもしっかりと気を配りましょう。

また、相手の言葉を適度に反復しながら内容を確認するのもポイントです。相手の言葉を反復することで、相手は「自分の話を聞いてくれている」と感じ、徐々に怒りが収まってきます。このように、電話越しであっても、言葉遣いや挨拶など基本的なビジネスマナーが重要です。

基本的なビジネスマナーについては、以下の記事で詳しく解説しています。

『新入社員に伝えるべきビジネスマナーの一覧と大切なこと』

クレームが発生する原因

クレームが発生する原因としては、主に以下の3つが考えられます。

- 商品・サービスの質が低い

- 対応者の態度が悪い

- 顧客の勘違い

クレームが多発する場合には、こうした原因が潜んでいる可能性も否めません。クレームが発生する主な原因を見ていきましょう。

商品・サービスの質が低い

クレームが発生する原因として最も多いのは、商品やサービスの質が低いケースです。

商品やサービスの質が低いと、「思っていたサービスが受けられなかった」といったクレームにつながります。例えば、「商品に欠陥があった」「サイズや色が異なるなどの発注ミスがあった」といった内容は、クレームにつながりやすいです。法人向けの場合は、「折り返しお電話します」といったのにその後連絡がないなど、約束を守らないことによるクレームが入る場合もあります。

対応者の態度が悪い

対応者の態度が悪いケースも、クレームが発生する原因の一つです。

例えば店舗に対するクレームとして代表的なものとしては、「接客の態度が悪い」「無愛想な対応をされた」といったものが挙げられます。「言葉遣いが失礼」「身だしなみが不適切」といったクレームが寄せられることも少なくありません。

また、クレームを入れたときのオペレーターの対応に満足できず、いわゆる「二次クレーム」につながってしまう場合もあります。

顧客の勘違い

クレームが発生する原因として、顧客側の勘違いも挙げられます。

例えば、「商品が届かないと言っているが、注文がまだ確定されていない」といったケースです。また、「商品の保証期間が1年間だと思っていたが、実際には6ヶ月間だった」「商品が故障していると言われたが、実際には電源が入っていなかった」といった原因でクレームが届く場合もあります。

これらは確かに顧客の誤解が原因ですが、顧客に対する説明不足や配慮不足によって、誤解を生じさせた企業側にも落ち度があると考えましょう。顧客の感情に配慮しながら丁寧に事実を説明し、必要に応じて謝罪するのが大切です。

クレーム対応の上手い人が実践しているコツ

どの部署にも、必ず一人や二人、クレーム対応が上手い人がいるものです。クレーム対応が上手い人は、どういったコツを実践しているのでしょうか。

クレーム対応を上達させるためには、以下の3つを意識するのが大切です。

- 顧客の話を遮らない

- 顧客の気持ちになって共感できる

- 非がない場合は謝らない

クレーム対応の上手い人が実践しているコツを解説します。

顧客の話を遮らない

クレーム対応が上手い人は、顧客の話を遮ることがありません。

感情的になりやすいクレーム対応では、つい相手の話を遮って会社側の言い分を伝えたくなります。しかし、相手の話を遮って会社の主張を伝えると、相手の感情を逆なでしかねません。「自分の話を聴いてもらえなかった」と思われてしまい、どんなに正しい主張でも受け入れてもらえない可能性すらあります。

必ず、相手の話を最後まで聴き、主張を理解することを心がけましょう。決して感情的にならず、冷静に傾聴へ徹するのがポイントです。

顧客の気持ちになって共感できる

クレーム対応が上手い人は、顧客の気持ちになって共感するのが得意です。

顧客が不満や怒りを述べているとき、相槌などを上手く使うことで相手の気持ちに対する共感を自然と示すことができます。その結果、顧客は「自分の話を聴いてもらえているな」と安心感を持つことができるのです。真摯に対応してもらえたと感じられることも多く、二次クレームを招きづらい傾向があります。

コミュニケーションで重要な傾聴力については、以下の記事で詳しく解説しています。

『傾聴力とは?コミュニケーションで活かすコツと鍛える方法をご紹介』

非がない場合は謝らない

クレーム対応の上手い人は、会社側に非がない場合はむやみに謝りません。

クレーム対応をしていると、ときに会社側に落ち度のないクレームが寄せられる場合があります。こうした場合にむやみに謝ると、さらに攻撃される可能性が高いです。

繰り返し悪質なクレームが寄せられる場合には、謝るよりもカスタマーハラスメントとみなして対応する方がよいでしょう。「とにかく謝ればよい」という姿勢で臨むのではなく、謝る理由を明確化した上で、謝るべき内容に対して的確に謝るのが大切です。

適切なカスタマーハラスメント対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

『【行為別】適切なカスハラ対応とは?社員を守る具体的な対応を解説』

クレーム対応力を上げる施策

クレーム対応力を上げるためには、以下のような施策が有効です。

- クレーム対応マニュアルを作成する

- クレーム対応研修を実施する

- ロジカルコミュニケーションについて学ぶ

- レジリエンス力を身につける

社員のクレーム対応力を上げるために企業ができる施策を解説します。

クレーム対応マニュアルを作成する

クレーム対応力を上げるためには、クレーム対応マニュアルを作成すると有効です。

マニュアルを作成しておくことで、誰がクレームに遭遇しても的確に対応できるようになります。クレーム対応の質が安定するため、二次クレームの防止にも役立つでしょう。作成したマニュアルは電話のそばなどへ置いておき、社員がいつでも見られる状態にしておくことが大切です。

クレーム対策研修を実施する

クレーム対応研修を実施することも、クレーム対応力を上げるために有効な施策の一つです。

クレーム対応を行う際には、悪質なクレーマーと、それ以外の合理的なクレームを区別することが大切です。前者はカスタマーハラスメントに該当しますが、後者は企業にとって成長や改善のチャンスとして役立てることができます。研修ではこうした悪質なクレーマーを区別する方法を学んでもらい、クレームに対して適切に対応できるようになってもらいましょう。両者の違いを理解することで、悪質なクレームに対する厳しい態度と、そうでないクレームに対する適切な態度を使い分けられるようになります。

カスタマーハラスメント対策のための研修についてさらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

『カスハラ研修を実施する目的とは?研修内容や企業が取り組むべき施策を解説』

また、クレーム対応を行う際には、状況をわかりやすく整理して、顧客へ的確な解決策を提示するためのロジカルシンキングも求められます。

弊社アルーが提供しているロジカルシンキング研修は、以下のページから詳しくご覧ください。

ロジカルシンキング研修

▼メールで資料を受け取る

加えて、クレーム対応を行う際には、相手と自分を両方大切にする「アサーティブコミュニケーション」のスキルを身につけると有効です。

アルーの提供しているアサーティブコミュニケーション研修の詳細は、以下のページをご覧ください。

アサーティブコミュニケーション研修

▼メールで資料を受け取る

ロジカルコミュニケーションについて学ぶ

クレーム対応力を高めるためには、ロジカルコミュニケーションについて学ぶのもよいでしょう。

ロジカルコミュニケーションについて学べば、自分の考えを伝える力と、相手の話の要点を的確につかむ受信力の双方を鍛えることができます。こうしたスキルを高めれば、クレームの要点をしっかりとつかみ、自分や組織としての考え方をわかりやすく伝えることができるようになるでしょう。

ロジカルコミュニケーションの概要や、ロジカルコミュニケーションのスキルを高める方法は、以下のページで詳しく解説しています。

『ロジカルコミュニケーションとは|鍛える方法や研修のポイント』

レジリエンス力を身につける

レジリエンス力を身につけるのも、クレーム対応力を高めるために有効な方法です。

レジリエンスとは、ストレスに遭遇した際に、しなやかに立ち直る力のことを指します。クレーム対応は、ストレスのかかりやすい業務です。レジリエンス力を高めることで、クレーム対応の際に生じたストレスへ適切に対処できるようになり、必要以上のストレスを受けずにクレーム対応を続けられるようになります。レジリエンス力を高める研修を実施するなど、社員がレジリエンス力を身につけられる機会を提供してみてください。

レジリエンスの概要や、レジリエンス力を高める際のポイントは、以下の記事でより詳しく解説しています。

『レジリエンスとは?ビジネスで注目される理由や高めるポイントを紹介』

クレーム対応の施策ならアルーにお任せください

クレーム対応のための施策なら、アルーへお任せください。

人材育成を手掛けているアルーでは、クレーム対応力を高めるのに役立つ研修プログラムを数多くご用意しています。

アルーでは、クレーム対応に必要なロジカルシンキングやロジカルコミュニケーションについて個別に学べる研修や、「クレーム対応の際に生じるストレス」へ対処できるようになるためのレジリエンスを磨く研修プログラムも豊富です。

アルーの提供しているロジカルシンキング研修や、セルフケアのためのレジリエンス研修については、以下のページをご覧ください。

豊富なアウトプットを通じて、クレーム対応に必要なスキルやマインドを効果的に定着させることができます。クレーム対応力に関する施策なら、お気軽にアルーまでご相談ください。

まとめ

クレーム対応について、クレーム対応のプロセスやポイントなどを徹底的に解説しました。

一見ネガティブな印象を持たれがちなクレーム対応ですが、適切に実施できれば企業の問題解決の糸口を見つけることができる、重要な業務です。企業の利益につながるクレーム対応を行うためには、悪質なクレームとそうでないクレームを的確に見分け、場面に応じた適切な対応を行う必要があります。ぜひ積極的にクレーム対応に関する研修を実施して、社員のクレーム対応力を底上げしていきましょう。