新入社員に伝えるべきビジネスマナーの一覧と大切なこと

社会人として仕事を進めていくうえで、欠かすことができないのがビジネスマナーです。

ビジネスマナーを身につけると、相手に好印象を与え、信頼を獲得できます。しかし、ビジネスマナーと一口に言ってもメール対応や電話応対など身につけなければいけない知識が多く、習得に時間がかかります

さらに、最近では「ビジネスマナーはくだらない」という声もあがっており、知識を伝えるだけの研修では受講者の納得感を醸成することができません。

新入社員が納得感をもってビジネスマナーについて学び、行動に移すためには、入社時の研修で何を伝えるかが重要です。

この記事では、新入社員に伝えるべきビジネスマナーの基本と伝え方のポイントについて、解説します。

2024年度新入社員研修の企画担当者の方必見! |

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

【テンプレートプレゼント!】新人教育育成計画書

アルーでは、年間100社以上の企業、2.3万人の受講者へ新人研修を提供しております。新人教育に役立つチェックシートを下記ページにて無料で配布しています。

テンプレートのサンプル

新人とOJTトレーナーが目標をすり合わせ、進捗を確認するために使用できます。自社の目標に合わせて項目を修正し、すぐに使えるExcel形式の資料です。ぜひダウンロードし、新人教育にお役立てください。

ビジネスマナーはなぜ必要なのか

ビジネスマナーは、一人前の社会人として円滑に仕事をこなしていく上で必須のスキルです。しかし、複雑な敬語や細かな挨拶のルールなどがあり、時には本当に身につける必要があるのかと敬遠されてしまうことも少なくありません。

まずは、なぜ仕事をする上でビジネスマナーが求められるのか、なぜ身につける必要があるのかについて細かく見ていきましょう。

社内・社外どちらからも信頼される人材になる

ビジネスマナーが必要となる最大の理由として、社内・社外を含めた関係者から信頼されるために必要だから、という点が挙げられます。

仕事を行っていく上では、企業の代表として商談や取引の場に同席することも少なくありません。また、同僚に信頼してもらうことは仕事をスムーズに進めていく上で必要不可欠なことです。

対外的な信頼、社内における信頼の両面で、ビジネスマナーは重大な役割を果たします。

企業の印象、評価アップにつながる

商談や打ち合わせなど、仕事をする上で社外の人と接する機会は少なくありません。営業部の社員はもちろんですが、開発職でも最近では商談に同席することがあります。職種を問わず社外の人と話す機会は多いものです。

その際にしっかりとしたビジネスマナーを身につけておくことで、「あの会社の社員は頼れる存在だ」と自社のイメージ向上に繋がります。

時にはビジネスマナーがしっかりしているというだけで商談を進めてもらえる場合もあるので、そのような意味でもビジネスマナーは重要です。

人間関係が良好になる

ビジネスマナーには、待ち合わせの時間をしっかりと守ることや納期を守ること、報連相を怠らないことといった、人間関係を良好に保っていく上で基本ともいえる事柄が多く含まれています。

時間や約束を守り、円滑にコミュニケーションを進めることは、人間関係を良好に保っていく上で必要不可欠です。

さらに、ビジネスマナーを通じて、相手を思いやる気持ちをアピールすることもできます。常に相手目線に立った行動を取ることで、周囲と円満な関係を築くことができるのです。

社員の自信になり、企業の発展につながる

しっかりとしたビジネスマナーを身につけることは、それだけで一人前の社会人となることを意味します。企業に入社したてで右も左も分からない場合でも、まずはビジネスマナーを身につけることで、自身の成長を実感できるのではないでしょうか。

ビジネスマナーの習得を通して自信を獲得することで、社員の仕事に対するモチベーションが向上する効果も期待できます。

社員のモチベーション向上は企業のさらなる発展にも寄与します。

円滑に仕事を進めるためにビジネスマナーを身につけよう

ビジネスマナーを身につけることで周囲とスムーズなコミュニケーションをとることが可能になり、さらには社内外からの信頼を獲得することができます。加えて、社員それぞれの自信に直結することから、仕事に対するモチベーションを高めることも可能です。

このように、ビジネスマナーを身につけることは、円滑に仕事を進めることに直結します。

時にはわずらわしいと感じることもあるビジネスマナーかもしれませんが、仕事を円滑に進めるための必須スキルとして、社員に身につけさせましょう。

ビジネスマナーとして研修で教えるべきテーマ一覧

ビジネスマナーには様々な種類があり、企業や業界によって独自のマナーが定められていることも多いため、全ての内容を網羅することは難しいかもしれません。しかし、どの企業にも共通して求められる基本的なビジネスマナーがあります。以下に解説していきます。

身だしなみ

身だしなみは、相手に安心感や信頼感を与えるために重要な要素です。おしゃれは自己評価が基準となるのに対し、身だしなみは他者評価が基準になります。身だしなみについて学んでもらう際には、以下の3つの基準を伝えるとよいでしょう。

- 清潔感がある

- 仕事をする上で動きやすく機能的

- 周囲の人が違和感を覚えない

必ずしも高価なものを身につける必要はなく、周囲の様々な世代の人が違和感や不快感を抱かないことが重要です。新入社員同士では違和感のない服装であっても、異なる世代の人から見ると不快に感じる可能性があるものは避けた方がよいでしょう。また、極端に短いスカートや高すぎるヒールなど、仕事をする上で機能的でない服装も望ましくありません。

誰から見ても清潔感があり好感を持てる身だしなみを基本に、職場の雰囲気や顧客の社風を意識した、周囲にマッチする服装を選ぶことが重要です。

敬語

敬語は「相手を尊重する気持ち」を表現するための自己表現の一つであり、単なる言葉のルールではなく、相互尊重の精神に基づくものです。そのため、マニュアル通りに正しく使うことよりも、年齢や立場に関わらず、相手にとって気持ちのよい自然な言葉遣いを心がけることが大切です。適切な敬語を使うことで、信頼関係の構築や円滑なコミュニケーションにつながります。

敬語は大きく 「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」 の3種類に分けられ、それぞれの使い方を正しく理解することが重要です。

尊敬語

相手や話題に出てくる人物の動作や状態を高めることで、敬意を示す表現です。主語が相手である場合に使われます。

例:

「社長がいらっしゃいました。」(来る → いらっしゃる)

「先生が講演をなさいます。」(する → なさる)

謙譲語

自分や身内(社内の人・同僚)の行動をへりくだって表現し、相手を立てる敬語です。主語が自分や身内の場合に使われます。

例:

「私がご案内いたします。」(する → いたす)

「資料を拝見しました。」(見る → 拝見する)

丁寧語

言葉遣いを丁寧にすることで、相手に敬意を示す表現です。主語が自分でも相手でも使用可能です。

例:

「こちらが資料でございます。」(です → ございます)

「先ほどメールをお送りしました。」(さっき → 先ほど)

なお、最近では敬語をさらに細かく分類し、謙譲語を「謙譲語」と「丁重語」に、丁寧語を「丁寧語」と「美化語」に分けることもあります。

敬語を正しく使うことは大切ですが、不自然な表現や過剰な敬語はかえって相手に違和感を与えることがあります。形式にとらわれすぎず、相手との関係性や状況に応じた、自然で伝わりやすい敬語を使うことを意識しましょう。

業務遂行にあたってのマナー

業務を円滑に進めるためには、受けた指示を正確に理解し、且つ実行後、完了報告をすることが求められます。単に指示通りに動くだけでなく、適切な情報の記録や確認を行い、相手との共通認識を持つことが重要です。特に、「メモをとる」「確認をする」 という基本動作は、ミスの防止や信頼関係の構築に大きく寄与します。

メモをとる習慣をつける

業務を進める上で、メモをとることは単なる記録ではなく、自分のため、そして相手のための行動 になります。

まず、メモをとることで、記憶に頼らず、時間が経っても正確に情報を思い出せるようになります。これにより、以下のようなミスを防ぐことができます。

- 指示と異なることをしてしまう

- 同じことを何度も聞いてしまう

- 過去の失敗を繰り返してしまう

また、相手の話を聞きながらメモをとることで、「あなたの話をしっかり聞いています」 という姿勢を示すことができます。また、メモを共有することで、相手と共通の認識を持ち、誤解を防ぐことができます。

さらに、メモを活用することで、約束を確実に守ることができ、小さな積み重ねが信頼の構築につながります。

確認をする

業務上の指示や依頼を受けた際、「わからないことは質問し、わかったことは復唱する」 ことが大切です。

自分の理解に自信がないまま進めると誤解が生じ、結果的にやり直しやトラブルの原因になります。逆に、以下のような対応を行うことで、スムーズに仕事を進めることができます。

- 指示の内容を復唱し、相手と認識をすり合わせる

- 不明点があれば、その場で質問する

- 要点を整理し、確認のためにメモを活用する

メモをとる・確認をするという基本動作を徹底することで、仕事の精度が向上し、相手に安心感を与えることができます。また、これらの習慣を継続することが、信頼関係の構築や業務の効率化につながります。

新入社員には、日々の業務の中で「指示を受けたらメモをとる」「作業前に必ず確認する」 という癖をつけてもらいましょう。

電話応対

電話応対には、「電話を取る・挨拶する」から「電話を切る」までの一連の流れがあり、状況に応じて適切な対応を行う必要があります。以下のステップに沿って対応することで、スムーズな電話応対が可能になります。

1.電話を取る・挨拶する

できるだけ3コール以内に電話を取る。

- 「お電話ありがとうございます。○○株式会社の△△でございます。」と明るく名乗る。

2.用件を聞く

相手の名前、会社名、要件を確認する。

- 「恐れ入りますが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?」など、丁寧に聞き取る。

3.状況に応じた対応を行う

自分宛の電話 → そのまま対応(基本応対)

- 他の人宛の電話 → 取次ぎまたは伝言承り

- 取次ぎ相手が在席 → すぐに取次ぐ

- 取次ぎ相手が不在 → 伝言を預かる

4.伝言を受ける・復唱する

相手の要件を正確にメモする。

- 「〇〇様へお伝えします。復唱いたします。」と確認しながら伝言内容を繰り返す。

5.電話を切る

- 最後に「ありがとうございます。失礼いたします。」と伝え、相手が電話を切ってから受話器を置く。

電話でのコミュニケーションは対面コミュニケーションに比べて、声や言葉遣い、時間感覚に神経がいきやすいという特徴があります。そのため、迅速かつ丁寧に対応することが重要です。新入社員にはまず、電話コミュニケーションにおける常套句を身につけ、はきはきと話すことを心掛けてもらいましょう。

また、電話の内容を記録に残し、必要であればメールでメモを送るなどの心遣いも伝えるとよいでしょう。

加えて、電話を掛ける際のマナーについても伝えておきましょう。

電話は相手の時間に一方的に割り込むことになるため、相手の都合を考えて余計な時間を取らせないように事前準備をすることが重要です。リモートワークの促進により携帯電話を使用する機会も増えているため、電波の悪い場所や騒音がある場所ではかけない、屋外で電話する際は顧客情報の漏洩に注意する、といったマナーを伝えることも必要です。

メール・チャット対応

メールは相手の都合を気にせず送信でき、履歴が残る便利なツールですが、感情が伝わりにくく、誤送信のリスクもあります。特性を理解し、適切な場面で活用することが重要です。

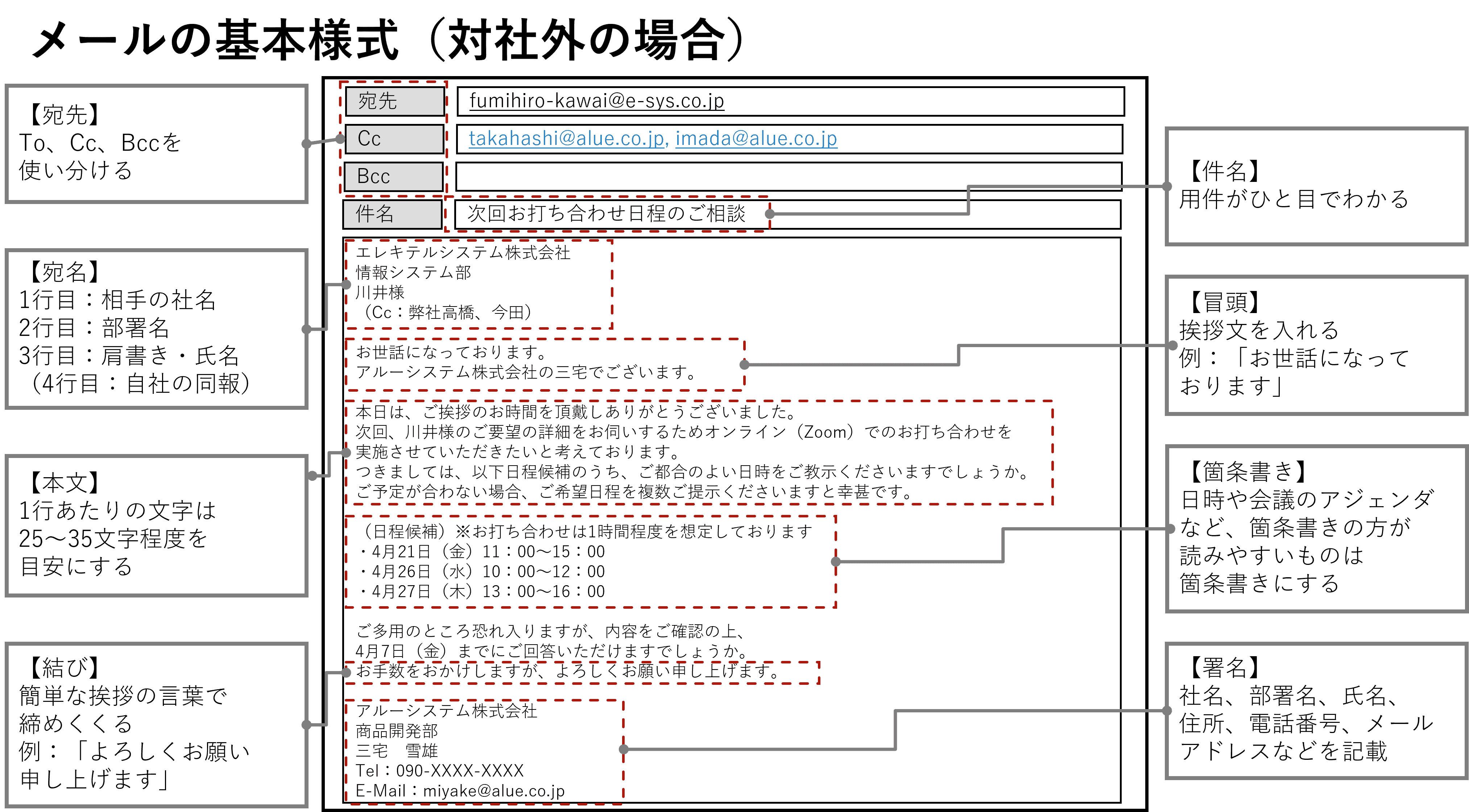

新入社員にメールにおけるビジネスマナーを学んでもらう際には、以下の3つの原則を学んでもらった上で、メールの基本様式を覚えてもらうのがよいでしょう。

- 「どのような目的を持っているのか」を分かりやすく記載

- 「何が書かれているのか」を分かりやすく記載

- 「どうしてほしいのか」を分かりやすく記載

たとえば、メールの件名に目的を記述したり、相手にお願いしたい行動をはっきりと書くと相手にとって分かりやすいメールになります。

また、以下のようなメールの基本様式を提示し、様式通りに作成することを徹底してもらうのもおすすめです。

メールの基本様式は社外向け、社内向け、報告向け、相談向け、連絡向けなどいくつかのパターンで提示すると、新入社員もすぐ実践できます。

名刺交換

名刺はビジネスマンにとって「顔」ともいえる重要なツールです。適切なマナーを身につけ、相手に失礼のないように交換しましょう。

名刺交換の心構えと準備

名刺は相手の分身ともいえるものです。名刺を受け取る際は、相手自身を大切に扱う気持ちで丁寧に取り扱うことが重要です。また、自分自身の名刺についても、相手に渡して失礼のない綺麗なものを常に複数枚準備しておきましょう。

具体的には、以下の内容をビジネスマナーとして伝えましょう。

- 名刺を忘れずに持参し、十分な枚数を準備する

- 汚れや折れがないか事前に確認する

- 名刺入れを使用し、財布やポケットから直接取り出さない

- すぐに取り出せるよう、上着や鞄の取り出しやすい場所に準備する

名刺交換の順番とマナー

名刺交換には適切な順番があります。

目下の者(仕事を依頼する側・訪問する側)から名刺を差し出す

- 自社の中で複数人いる場合は、役職が上の者から先に渡す

- 目上の人が先に名刺を差し出した場合は、「申し遅れました」と一言添え、すぐに自分の名刺を渡す

名刺交換はビジネスの第一印象を左右する大切な場面です。適切な準備とマナーを意識し、スムーズな対応を心がけましょう。

訪問

訪問の際は、事前の準備から退室まで、スムーズに進めるためのビジネスマナーを意識することが重要です。ここでは、「アポイントメントをとる」から「商談が終わったら退室」 までのステップを解説します。

1.アポイントメントをとる

訪問前に、以下のポイントを押さえてアポイントメントをとります。訪問日時、目的、所要時間、同行者、訪問場所を明確にしましょう。また、訪問日まで日が空く場合は、前日や当日の朝に確認の連絡をします。

2.訪問先に到着する

訪問先には 5分前 には到着し、身だしなみや名刺の確認をしておきます。早すぎる訪問(10分以上前)はNGです。相手の準備を急かすことになるため、適切なタイミングで受付を済ませるようにしましょう。

また、冬場はコートやマフラーをビルに入る前に脱ぎ、コートの外側を内向きにたたむのがマナーです。

3.受付をする

受付では会社名と自分の名前、約束の有無(担当者名、約束時間)を明確に伝えます。

例:

「お世話になっております。〇〇株式会社の鈴木と申します。□□部の田中様と15時のお約束で参りました」

4.ご案内いただき、入室

応接室に通されたら 入口近くに立ち、指示を待ちましょう。相手から席を勧められたら下座に浅く腰掛け、相手が入ってきたらすぐに立ち上がれるようにします。

荷物は足元に置き、椅子やテーブルの上に置いてはいけません。コートは自分の椅子の後ろか横、バッグの上などに置きましょう。コート掛けがある場合、勧められたら利用します。

5.相手が来たら挨拶・名刺交換

相手が入室してきたら、すぐに立ち上がり、挨拶をします。この時、初対面であれば名刺交換を行います。時間を割いていただいたことへの感謝を伝えると丁寧です。

相手から座るように勧められたら「失礼します」と言って席につきましょう。上座を勧められたら辞退せず、お礼を述べて座ります。

6.商談終了後、退室のマナー

お茶などを出していただいた場合、飲み物は極力残さず飲み干し、退室前に机の端に寄せて片付けしやすい状態で退室しましょう。上司や先輩が同行している場合は、先に退室する人を優先し、1歩下がって通路を開けます。

エレベーターまで相手が送ってくれた場合、ドアが閉まるまでお辞儀をしましょう。オフィスの入り口やビル前で相手に送ってもらった場合は、扉を出た後に一度振り返り一礼をします。

訪問時のマナーは、企業の印象を大きく左右します。事前準備から退室までの流れを意識し、スマートな対応を心がけましょう。

来客応対

来客応対は、企業の第一印象を決める重要な役割です。受付からお見送りまでの流れをスムーズに行い、お客様に快適に過ごしていただけるよう心掛けましょう。

1.受付をする

受付でお客様を迎え、自分から挨拶をします。相手の会社名、氏名、名指し人を確認し、アポイントメントの有無を確かめます。アポイントメントがない場合も、会社名・氏名・用件を伺い、担当者に確認を取るようにしましょう。

2.担当者に取次ぐ

担当者に取り次ぐ際には、お客様の会社名・氏名・人数を伝えましょう。この時、会議室の場所を伝えるとより丁寧です。

担当者が社内に不在の場合、担当者に来客の旨と帰社時間を確認し、お客さまに伝え判断を仰ぎましょう。

3.部屋に案内する

お客様に「お部屋に案内します」のように行き先を告げ、斜め前を歩いて案内します。自身は壁側を歩き、お客様が通路の真ん中を歩くよう配慮しましょう。角を曲がる際や段差のある場所では、一度振り向いて声をかけると丁寧です。

また、階段がある場合はお客様を見下ろす位置にならないよう、階段を上る際はお客さまの後ろを、下りる際はお客さまの前に行くようにしましょう。エレベーターでは、乗り降り共にお客様を先に促すのが原則です。

4.入室する

入室前に、会議室が使用中でないかノックして確認します。押し開きドアの場合、先に入室し、ドアを押さえて「どうぞ」と招き入れます。手前開きのドアの場合、先にお客様を通してから入室しましょう。上座を示して席を勧めたら、「〇〇はまもなく参りますので、おかけになってお待ちください」と声をかけ、ドアのそばで軽く会釈し退室します。

5.お見送りする

来客対応が終わったら、お客様をお見送りします。通常の来客であれば、エレベーターまたは玄関口までお見送りしましょう。重要なお客様の場合、玄関先まで見送ることもあります。

お見送りの際には、扉が閉じるまで、もしくはお客様の姿が見えなくなるまでお辞儀をするのがマナーです。

オンライン会議のビジネスマナー

対面の会議と異なり、オンラインでは表情やジェスチャーが伝わりにくく、音声や映像のトラブルも発生しやすい環境です。そのため、以下の点を意識し、円滑なコミュニケーションを心がけましょう。

清潔感のある身だしなみを整え、適切な画角や照明を意識する

通信環境や音声設定を事前に確認し、会議進行の妨げにならないようにする

画面越しでも相手に理解を伝えられるよう、適度なリアクションを取る

発言の際は、相手の状況を確認しながら、ゆっくりと明確に話す

オンライン会議は、適切な準備とマナーを意識することで、対面と同じようにスムーズに進めることができます。快適な環境を整え、相手に配慮したコミュニケーションを心がけましょう。

▼アルーのビジネスマナー研修のご紹介資料ダウンロードはこちら

さまざまなシーンでのビジネスマナーの学び方

ここまで基本的なビジネスマナーを見てきました。時間厳守や言葉遣い、身だしなみなど、どれも社会人として仕事を進めていく上で必ず身につけておきたいポイントです。

しかし、会社の一員として実際に仕事にあたる上では、名刺交換や電話応対、応接など、シーンに合わせたビジネスマナーが求められる機会が数多くあります。ビジネスに特有ないくつかの場面で求められるビジネスマナーについて、基本的なものを見ていきましょう。

ビジネスメール

メールは、今やビジネスを行う上で欠かせないツールとなっています。

顔の見えない状況でコミュニケーションを行う手段となるメールは、より一層ビジネスマナーが求められるといえるでしょう。

最近では新型コロナウィルス流行の影響でテレワークを導入する企業も増えてきているため、ますますその重要度が増しています。

メールにおける基本的なビジネスマナーを身につけるためには、講義形式の研修を通して基本的な文法、言葉遣いをおさらいすることが近道です。また、いくつかの便利な言い回しもあわせて覚えておくとよいでしょう。

実際にビジネスマナーを意識したメールを送り合う、といった実践形式の練習を研修に取り入れることも効果的です。

電話応対

電話応対は、ビジネスを行う上で避けることができないシーンです。

普段よりも緊張してしまうなど、人によってはやや苦手と感じる電話応対ではありますが、適切なビジネスマナーを身につけることによって誰でも切り抜けられるようになります。会社の代表という意識を持ちながら、丁寧に受け答えすることがポイントです。

電話応対の経験が少ない新入社員が電話応対のスキルを身につけるためには、まず基本的な敬語や受け答えのルールを、講義形式の研修を通じて頭に入れることが効果的です。

電話の受け答え経験があるという場合も、敬語や相槌などの知識を整理できます。その後、より実践的なロールプレイングなどを通して、知識を定着させていくとよいでしょう。

電話応対を新入社員研修で学んでもらうコツについては以下の記事をご覧ください。

『新入社員研修に電話応対をとりいれるメリットを事例と共に解説』

名刺交換

名刺交換は、初対面の相手と真っ先におこなうビジネスシーンです。

名刺交換には、名刺を取り出す順番やお辞儀の角度、名刺の受け取り方などさまざまなルールがあります。

ここではそれぞれについて詳しく触れることはしませんが、名刺交換のルールはビジネスマナーの中でも特に細かいため、念を入れて身につけることが必要です。

特に新入社員の場合は、「これまでに名刺交換を経験したことがない」という社員も少なくありません。

研修でロールプレイングを導入するなど、名刺交換の練習ができる場を提供することが重要です。「頂戴します」といった文言も丁寧に口に出しながら、名刺交換の流れが体に染み付くまで練習を重ねるようにしましょう。

来客・訪問の応対

取引先の応対や訪問対応といった応接業務も、ビジネスに特有のシーンといえるでしょう。外部の関係者と接する分、より一層的確なビジネスマナーが求められる場面といえます。

来客を迎え入れる際の挨拶や、着席を促す言葉かけなど、気をつけるべきポイントは多いため、ビジネスマナーを身につける上で一つの関門です。

特に、入社直後の新入社員はビジネスシーンにおける応接経験をほとんど持っていないことも少なくありません。

新入社員向けの研修などでは、実際の応接場面をイメージしたデモンストレーションを取り入れるなど、工夫をこらすことが重要です。研修を実施する立場にある方は、基礎から一つずつ、丁寧に教えることを心がけましょう。

席次について

新入社員は社会生活初心者のため、席次についてもよく知らない方が多いです。日本のビジネスシーンでは、応接室や会議室、タクシーに乗る順番などにも席次を気にする必要があります。

地位の高い方を下座に案内してしまったり、新入社員が上司よりも上座に座ってしまったりすると、「失礼だ」と思われたり、会社間の関係が悪くなってしまう危険さえあるのです。

基本的に、入口から1番遠い奥の席が上座で、入口に1番近い席が下座となっています。

応接室の場合は、入口から一番遠い、奥の席を上座とします。 逆に、入口に一番近い席が下座です。

タクシーなどの車の場合は、1番偉い人が運転席の真後ろ、次に偉い人が助手席の真後ろ、1番目下の人が助手席という順番となっています。

席次については、会議室で議長がいる場合や机の並び方によっても順番が異なり、新入社員にとってはつまづきやすいポイントになります。研修を実施する際には図を用いて説明したり、実際に会議室を用意して練習したりすると良いでしょう。

ビジネスマナーはくだらないのか?

最近では「ビジネスマナーは細かなルールが多すぎる」、「なぜこんなマナーを守らなければいけないのかわからない」という意見を耳にすることがあります。

本来、ビジネスマナーは相手への思いやりを表現したものです。しかし、細かいルールだけが独り歩きし、「なぜ必要なのか」が説明されないため「くだらない」「窮屈だ」と思われてしまうケースがあるようです。

社員へビジネスマナーを研修する際には、「マナーを押し付けない」「マナーは相手を思いやる行動だと伝える」ことを意識するとよいでしょう。

マナーを押し付けない

いくらビジネスをスムーズに進めるための知恵であるといっても、部下や同僚のビジネスマナーを細かく指摘していたら、角が立ってしまいます。

研修の場でも、教えたばかりのビジネスマナーを細かく指摘した結果、部下が不愉快に感じてしまっては本末転倒です。

自分の持っているビジネスマナーを人に押し付けないという点は、ビジネスマナーを身につける上でぜひ覚えておきたいポイントといえます。人間関係を円満に保ちビジネスをスムーズに進めるという、ビジネスマナーの本来の目的に立ち返ることが重要です。

マナーは相手を思いやる行動だと伝える

そもそも、「マナー」とは相手を思いやるための行動のことです。相手に不愉快な思いをさせないため、あるいは困っている相手を助けるための手段として、マナーがあります。

ビジネスマナーは意味のないものだと受け取られてしまわないよう、研修を実施する際は、この点を意識して伝えるようにしましょう。

相手を思いやるための行動だと思い直すことで、時にはわずらわしいと感じるマナーであっても、身につける意義を感じてもらえます。

新入社員のビジネスマナー研修ならアルー株式会社

社会人として必ず身につけておきたいビジネスマナーを紹介しましたが、挨拶やお辞儀、言葉遣いなどどれも一筋縄でいくものではありません。

特に社会経験の少ない新入社員は、電話応対や応接の場面で緊張してしまうこともあるでしょう。

新入社員に向けたビジネスマナーの研修を実施することは、こうしたビジネスマナーの知識を効率的に身につける上でとても効果的です。自社で研修を実施することが難しいという場合は、アルーの人材育成サービスのご利用をぜひご検討ください

講義と実践演習を交えた研修のため、身だしなみ、挨拶、表情、立ち振る舞い、などの「印象管理」から、名刺交換、電話応対、メール応対、訪問・来客・席次などの「実務マナー」まで、社会人として必要なビジネスマナーを身につけることができます。

▼アルーのビジネスマナー研修について詳しくはこちらのページもご覧ください。

ビジネスマナー研修

▼アルーの新入社員研修の資料はこちらからダウンロードできます。

また、オンラインでのビジネスマナー研修も実施しています。

▼NTTドコモ様のビジネスマナー研修事例はこちらからご覧ください。

株式会社NTTドコモ様 導入事例

まとめ

今回は、社員に身につけてもらうべきビジネスマナーについて、詳しく解説しました。

ビジネスマナーという言葉の持つ意味は幅広く、場面に合わせた多種多様なマナーが求められます。特に、最近ではテレワークを導入する企業も増えてきており、時代によって求められるビジネスマナーも変容しつつあります。

ロールプレイングなどを交えながら、新入社員などを対象とした研修を効果的に実施してビジネスマナーを底上げし、自社の発展につなげていきましょう。

▼アルーのビジネスマナー研修について詳しくはこちらのページもご覧ください。

ビジネスマナー研修

▼アルーの新入社員研修の資料はこちらからダウンロードできます。