アンラーニングとは?具体例ややり方、ビジネスでの重要性をプロが解説

時代の変化とともにビジネス環境も日々変化しています。かつては全社員が一律に同じ内容を学習することが一般的でしたが、現在ではその方法では十分に対応できなくなっています。AIのよる技術革新やビジネス環境の急速な変化により、過去に学んだ知識やスキルが陳腐化する中、近年注目されるようになったのが「アンラーニング」です。

この記事では、アンラーニングの意味やリスキリングとの違い、具体的な方法・メリット・デメリット、さらには具体例や事例を詳しく解説します。今後のビジネス環境で生き残り、成長し続けるために必要な知識として、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

アンラーニングとは?

アンラーニングとは、「学びほぐし」や「学習棄却」と呼ばれ、これまでの知識を捨て、新たに学習しなおすことです。新しい時代に対応できるようなスキルや知識を獲得し、業務効率向上や成長促進といった目的で行われます。

アンラーニングの定義について、松尾睦・青山学院大学教授は2021年、著書である『仕事のアンラーニング』の中で、アンラーニングを「個人が、自身の知識・スキルを意図的に棄却しながら、新しい知識・スキルを取り入れるプロセス」としています。

ビジネスの現場では、優秀な社員ほど「有能さの罠(コンピテンシー・トラップ)」にかかり、時代遅れになってしまうことがあります。アンラーニングはこういった課題への解決策として注目されています。

アンラーニングの必要性

最近はAIを始めとした技術革新が激しく、今までは活用できていたスキルや知識がすぐに陳腐化してしまう傾向にあります。

例えば、Web会議が一般的になってきた現代では、「営業職は顧客先に足を運んでこそ成果をあげられる」という認識を捨て、Web会議でも成果を挙げられる営業スキルを身につける必要があるでしょう。

そこでアンラーニングを実施すれば、古い思考パターンや習慣を捨て、新しいアプローチや考え方を採用することができます。個人が最新のトレンドや技術を把握すれば、自社の技術力向上や業務効率改善につながり、中長期的な業績向上も期待できます。

監修者からひとこと |

アンラーニングと経験学習との関係は

経験学習とは、業務での実践を通じて得た経験から内省を行い、それを次なる知識のアップデートへとつなげる一連の学習サイクルのことです。経験学習サイクルを継続的に回せば、業務に取り組む際に求められる実用的なスキルを効率的にアップデートできます。

経験学習サイクルを回す際には、実践に入る前に行うアンラーニングが欠かせません。アンラーニングを行わずに経験学習に取り組むと、過去の経験や教訓に固執してしまい、新たな観点や仕事の進め方が身につかないからです。経験学習を実施する際にも、アンラーニングを意識することが大切です。

経験学習について詳しくは以下の記事をご覧ください。

経験学習サイクルとは?実践のコツや具体的な施策例

アンラーニングとリスキリング・リカレント教育との違い

アンラーニングと混同して用いられやすい言葉の1つである「リスキリング」「リカレント教育」との違いについて解説します。

リスキリングとの違い

アンラーニングとよく混同して用いられる言葉に、「リスキリング」があります。リスキリングも人材開発の文脈で近年注目を浴びている言葉ですが、アンラーニングとリスキリングはどのように異なるのでしょうか。

アンラーニングとリスキリングの目的の違い

アンラーニングは、従来の教育やトレーニングによって習得したスキルや知識を放棄することに重点がおかれています。一方でリスキリングは、主に新しいスキルや知識を習得することが目的です。アンラーニングは新しい技術やビジネスモデルの登場によって古いスキルや知識が陳腐化している場合に重要な取り組みであるのに対し、リスキリングはニーズや技術の進歩に合わせ、個人が自分のスキルセットを更新する際に重要な取り組みといえます。

アンラーニングとリスキリングのやり方の違い

リスキリングは知識やスキルを獲得する意味合いが強いため、学び方としては新しい技術や知識を学んで自分のスキルにしていきます。一方で、アンラーニングは今持っている古い価値観、知識、スキルのうち陳腐化しているものを捨て去る意味合いが強いものです。新しい知識・スキルを獲得する前に、自ら内省し、今の時代に合っていない陳腐化している知識・スキル・価値観を取捨選択していく必要があります。

リスキリングについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

リスキリングとは?注目される理由や導入方法、注意点をわかりやすく解説

リカレント教育・学び直しとの違い

リカレント教育とは、「社会人の学び直し」とも呼ばれ、人々がキャリアを進める上で必要なスキルや知識を維持するために行われる教育のことを指します。企業に限らず幅広く実施されている取り組みですが、特に変化の激しいビジネスの現場では注目度が高いです。

キャリアアップの際に重要となる取り組みですが、リカレント教育や学び直しはリスキリングと同様に新しいスキルの獲得に主眼がおかれています。また、個人が主体となって取り組むことが多く、学び直しの後に他業種などへキャリア転換するケースも多いです。一方でアンラーニングは企業が主体となって行われる人材戦略といった側面が強いとともに、スキルを意図的に放棄することが求められます。

監修者からひとこと |

アンラーニングのやり方

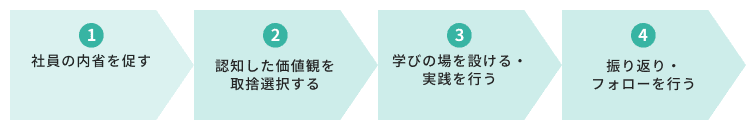

アンラーニングを実施する際には、いくつかのステップに分けて実施するとよいでしょう。アンラーニングを実施する際のステップとしては、「社員の内省を促す」「価値観の取捨選択」「学びの場を設け、実践する」「振り返りとフォロー」の4つが存在します。

アンラーニングを実施する際に意識するべき4つのステップについて解説します。

社員の内省を促す

内省とは、業務の振り返りを通じて自分自身の強みや弱み、課題や改善すべき点などを客観的に捉えることです。業務を振り返った後は、自分のスタイルや信念、前提といったより深い項目について内省する「批判的内省」も行います。アンラーニングを成功させるためには、まず社員の内省を促しましょう。 自己内省を促す方法は社員のポジションやスキルによって様々ですが、例えば

- 目標設定のワークショップ

- 自己評価の実施

- 360度評価の実施

- フィードバックの収集

- コーチングやメンタリングの提供

といった取り組みが有効です。

認知した価値観を取捨選択する

アンラーニングを実施するためには、内省を行った社員が、自己の認知した価値観を取捨選択する必要があります。認知した価値観とは、自分自身が大切にしていることや、仕事や生活において重視することなどのことです。認知した価値観を取捨選択すれば、自己の方向性がより明確になり、目的意識を持って学びに取り組めるようになります。 認知した価値観を取捨選択するためには、

- ビジョンボードの作成

- 自己分析の実施

- 自己啓発書を通じた価値観のアップデート

- 自己を見つめるワークショップの実施

といったアプローチがよく行われます。

学びの場を設ける・実践を行う

認知した価値観を取捨選択したら、社員に対して学びの場を提供しましょう。学びの場には、講義や研修、ワークショップなど、多様な形態があります。社員が自分自身の成長に必要な学びを得られるよう、学んでもらいたい内容に適した学びの場を提供することが大切です。 また、学びだけでなく、実践を通じて学びを定着させることも重要です。学んだことを実際に仕事で取り組む機会を提供したり、重要なプロジェクトに抜擢したりする、あるいは研修にワークを組み込む、といった方法があります。

振り返り・フォローを行う

取り組みの最後に、振り返りとフォローを行うことが重要です。振り返りを通じて自己の成長や学びを見つめ直すことで、次にどういった取り組みが必要なのか明確にできます。また、アンラーニングの後のフォローによって学習の成果を定着させ、行動変容や継続的な成長につなげることが可能です。 振り返りとフォローを行う具体的な方法としては、例えば

- アンケートの実施

- フォローアップ研修の実施

- 定期的な面談の実施

- 自己評価の実施

- 成果報告の作成

といったものが有効です。

振り返りについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

研修の振り返りの目的や方法とは?例文付きテンプレシートとともに解説!

監修者からひとこと |

アンラーニングを導入するメリットとは

アンラーニングは、今や様々な業界で取り組まれている人材育成のトレンドといっても過言ではありません。それでは、アンラーニングを導入するメリットはどのような点にあるのでしょうか。

アンラーニングを実施する際に得られる企業側のメリットを解説します。

社員の成長促進

アンラーニングを実施すれば、社員のスキルアップや知識の更新を促すことができます。社員の成長を促進できるという点は、アンラーニングを実践する最大のメリットの一つです。

特に技術革新が目覚ましい分野で事業を行っており、求められるスキルが頻繁にアップデートされる際には有効な取り組みです。社員が新しいスキルや知識を習得することは、仕事をすすめる際のパフォーマンス向上に直結します。さらにアンラーニングを通じて自己啓発や自己管理の重要性を学べば、より主体性を持ってキャリアを考えることができるようになります。

業務効率の向上

アンラーニングは、業務効率の向上にもつながります。社員が新しいスキルや知識を習得すれば、業務の質や効率が向上し、より生産的な働き方が実現できるでしょう。

特にアンラーニングによって従来の紙ベースの仕事から脱却し、新たにITツールの使い方を身につけさせるのは有効な取り組みです。仕事がペーパーレス化されれば、場所や時間にとらわれない働き方が実現し、業務効率が大きく改善します。またアンラーニングを通じて問題解決能力やコミュニケーション能力を向上させれば、業務上のトラブルを素早く解決できるようになるでしょう。

変化に強い組織になる

現代のビジネス環境は激しく変化し続けています。数年前はもちろん、数ヶ月前のトレンドが既に時代遅れとなってしまうことも決して珍しくありません。

アンラーニングを導入することで、組織は変化に強くなります。こうした急速な変化についていくための取り組みとしても、アンラーニングは有効です。社員が新しいスキルや知識を習得すれば、企業全体が最新のトレンドや技術に対応できるようになります。またアンラーニングを通じて、柔軟性や創造性を身につけるのも有効です。

マネジメント力強化

アンラーニングを通じて、社員のマネジメント力を強化することもできます。最近ではパワハラやセクハラといったハラスメントが社会問題化するとともに、従来のやり方にとらわれない新しいマネジメントスタイルが求められています。

アンラーニングを導入すれば、これまでのマネジメントスタイルから脱却し、今の時代にふさわしいマネジメント方法を習得することができるでしょう。具体的には、チームビルディングやオンボーディングといった取り組みに対する理解を深めることができます。また、アンラーニングによってコミュニケーション能力の向上に取り組むのも有効です。

マネジメントについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

管理職に必要なマネジメントとは?リーダーシップとの違い・スキルを高める方法を紹介

監修者からひとこと |

アンラーニングを行う際のデメリット・注意点

アンラーニングは、既存のスキルや価値観にとらわれない成長を引き出す上で非常に有効な取り組みです。しかし、アンラーニングを成功させるためには、いくつかの注意点を意識する必要があります。

成果につながるアンラーニングを実施する上で必ず意識したい注意点を5つ、紹介します。

モチベーションの低下に注意

アンラーニングは、これまでの経験や学びに疑問を持ち、それらを再検討することからスタートします。そのため、アンラーニングを進める中で「過去の学びは正しかったのだろうか?」「これまでの自分の取り組みに意味はあったのだろうか?」と不安になり、モチベーションが低下することが少なくありません。

アンラーニングを行う際には、モチベーションが低下しないよう注意することが重要です。アンラーニングの途中で急がせたり焦らせたりしてしまうと、不安感によるモチベーションの低下にもつながります。アンラーニングは自分が成長するために必要な取り組みだということを意識してもらいながら、ポジティブなマインドセットを引き出していきましょう。

チーム・組織単位で行う

アンラーニングは個人でも取り組めますが、チームや組織全体で行うことでより一層高い効果を得ることができます。アンラーニングを実施する際は個別に進めるのではなく、できるだけチームや組織全体で足並みを揃えて行うように意識しましょう。

例えば一部の社員が紙での集計を止めてデジタルツールを使って業務を効率化したとしても、個人の取り組みにとどまってしまうと部署全体でのDXはなかなか浸透しないでしょう。組織全体でアンラーニングを行えば、社員全員が同じ方向を向くため、共通の目的意識を醸成できます。また、チームでのアンラーニングを通じてメンバー同士が互いに学び合い、情報共有を行うことも可能です。

内省が自分を責めることにならないように注意

先程アンラーニングの1つめのステップで、社員の内省を促すことが大切だと解説しました。しかし、内省を行う過程でネガティブなことばかり目につくと、社員が自信をなくしてしまうことが少なくありません。内省を促す際には、社員が自分自身を責めることにならないよう注意が必要です。

例えば反省で過去を振り返る際には、「自分自身の否定」ではなく、「自分が取った行動の否定」を行うよう意識してもらいましょう。また、ネガティブな面だけでなくポジティブな面も合わせて見出してもらうのも有効です。自分自身を積極的に受け入れれば、自分自身の成長につながります。

他部署・異業種との交流も大切

アンラーニングを行う際には、他部署や異業種との交流も大切です。あえて部署を交えた学びの場を設けたり、外部研修に参加してもらったりするなど、組織の垣根を超えたアンラーニングができるよう心がけましょう。

他部署や異業種と交流するメリットとして、自分の組織にはない異なるアプローチや視点を学べるため、自分自身の知識やスキルの見直しや拡充につながるという点が挙げられます。また、異なるバックグラウンドを持つ人材と交流して思わぬ人脈が生まれることで、組織内外を巻き込んだイノベーションも誘発できます。

ラーニングを否定しない

ラーニングとは、学びを継続することであり、アンラーニングは、過去の学びを見直す取り組みです。一見相反するように見えるこれらの取り組みですが、どちらかを否定することなく、常に両立していくことが大切です。

具体的には、アンラーニングでスキルの見直しを行ったあとにラーニングで新たな学びを深化させる、といった流れが理想的です。ラーニングとアンラーニングをバランスよく取り入れることで、効果的な自己成長を促せます。アンラーニングを行う際には、ラーニングを否定しないよう注意しましょう。

監修者からひとこと |

社員のアンラーニングのために人事部ができること

社員のアンラーニングを促進するためには、人事部が積極的に働きかけていくのが効果的でしょう。それでは、具体的に社員のアンラーニングを促進するために、人事部はどういった取り組みができるのでしょうか。

社員にアンラーニングを進めてもらう際に、人事部ができることについて紹介します。

異動・昇進に伴いアンラーニングを促す

異動や昇進は、社員にとって新たな責任や役割を担うことになるため、絶好のアンラーニングの機会です。人事部は、社員の異動や昇進に際して、そのポジションで必要なスキルや知識を獲得するためのアンラーニングを促すことができます。

昇進の際には、これまでに求められていたスキルと、これから求められるスキルの違いを明確化するように促しましょう。社員自身が次のキャリアを築くために必要なスキルや知識をしっかりと把握することができます。

アンラーニング・ワークショップを行う

アンラーニング・ワークショップを実施することも、社員にとって新たな知見を提供する上で有効です。

具体的には、ワークショップの中でアンラーニング経験の振り返りを行ったり、アンラーニングの計画を立てたりする、あるいは他者から学んだことをまとめるといった取り組みが効果的です。これらを実施する際には、

- アンラーニング経験の振り返りシート:以前の働き方と新しい働き方を明確化する

- アンラーニング計画シート:維持すべきことと変化させるべきことをまとめる

- 他者からの学びシート:周囲にいる優れた人から学んだことをまとめる

といった3つのワークシートを活用するとよいでしょう。

内省を促す1on1を実施できるように管理職を育成する

先述したように、社員自身の内省は、アンラーニングの取り組みの上で非常に重要です。上司と部下が1対1で話す1on1ミーティングは、内省を促す良い機会となるでしょう。

そこで人事部は、管理職に対して、1on1に役立つ教育を実施することができます。管理職は、社員一人ひとりの内面に寄り添い、社員自身が気づいていない課題や自己成長のために必要なスキルを共有することが必要です。話の聞き方や寄り添い方、1on1の際の心構えなどを、研修を通じて伝えていきましょう。

▼アルーの1on1ミーティングに関する研修プログラムについてはこちらからご覧ください。

▼1on1ミーティングの基本研修の資料はこちらからダウンロードできます。

社員の自己成長意欲をアセスメントし改善する

アンラーニングに取り組む際には、社員の自己成長意欲を正しくアセスメントし、それに基づいた支援を提供することも重要です。

社員の自己成長意欲を正しく把握すれば、アンラーニングをすべきタイミングや適切な方法が明らかになります。また、アンラーニングを実施後の自己成長意欲も把握し、継続的なアンラーニングを提供することも必要です。

アンラーニングの具体例

アンラーニングの取り組みについて細かく解説してきました。この記事の最後に、アンラーニングへ取り組む際に参考となるアンラーニングの具体例を解説します。アンラーニングの具体例を把握して、実際の取り組みにつなげていきましょう。

学習志向+内省・批判的内省

新規事業部門への異動を申し出たAさんは、今までの仕事の進め方では新規事業部門で活躍できないことに気づきました。Aさんは危機感を持つと同時に、「さらに能力を高めて成果を出したい、チームに貢献したい」といった意欲が高まりました。

そこで取り組んだのが、自分の働き方のどこに問題点があるのかを見つめ直す内省・批判的内省です。Aさんはここで得た改善点を基に生産性の高い新規事業部門の先輩を見習い、「早い段階で仮説を立てて検証し、仮説検証と軌道修正を繰り返す仕事の進め方」を身につけました。このようなアンラーニングの結果として仕事の無駄や手戻りが減るとともにアウトプットの質が向上し、仕事のやりがいにもつながっています。

自己変革スキルによるアンラーニング

2年前に人材開発部に異動したBさんは、「まるで違う会社のようだ」と感じるほど以前とは異なる仕事内容に驚きました。そして、「このままでは自分はだめだ」という危機感のもと自己変革の準備を進め、大幅に仕事のやり方を変える計画を立てました。

さらにBさんは、立てた計画を基に仕事のスタイルを変更する自己変革を遂行して、「なるべく早い段階で上長やメンバーと仕事の方向性を共有する方向」を採用しました。仕事の不要な手戻りが減り生産性が向上したとともに、ちょうど当時進められていたクラウド導入との相乗効果で大きな成果を発揮しました。

革新的上司に刺激されたアンラーニング

Cさんの部署では、会議が既定路線で進むことが多く、こぎれいに議論をまとめて無難な結論作りをすることが当たり前になっていました。そのため、会議で重視されるのは参加者の肩書のバランスであり、参加者がどのような意見を持っているかは大して重要でないという風潮でした。

しかし、部署のトップが変わり、「肩書に捉われずエッジの効いたアイディアをもった人に参加してもらおう。参加者間できちんと議論をしよう」という方針に変わり、参加者だけでなく会議形式もディスカッション形式に変えたことで、参加者のエッジを活かした結論を導き出すことができるようになりました。

アンラーニングを研修に取り入れる方法

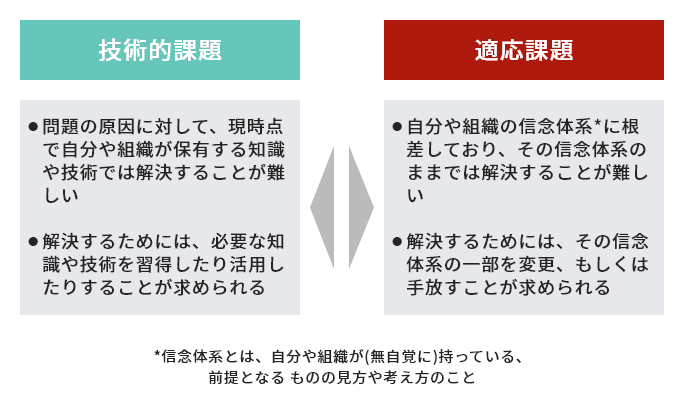

アンラーニングを研修に取り入れる際には、技術的課題と適応課題の両方にアプローチすることが重要です。技術的課題は、既存の技術や知識を活用して解決できる問題です。一方、適応課題は、従来の思考様式や価値観を変更し、新しい視点で解決を図る必要がある課題です。

これまでの教育では適応課題への対処法を十分に伝えてこなかった企業もあるのではないでしょうか。研修を通してアンラーニングを行うためには、無意識のうちにとらわれてしまっている信念体系へアプローチするのが有効です。

適応課題について詳しくは以下の記事をご覧ください。

『適応課題と技術的課題の例を紹介。研修で適応課題にアプローチする方法』

アンラーニングを研修に取り入れることで、適応課題を解決した事例を2つ紹介いたします。

適応課題を自覚する研修

通信・情報業界の変化に直面していたA社は、個別の顧客問題を解決する従来の方法から一歩進み、社会全体への価値提供へと方針を根本から変えることが求められました。

このためにA社は、「両利き経営」という戦略を採用し、新たな知識と技術の発掘、そしてその応用を目指す適応課題への挑戦を開始しました。この研修では、管理職が自らのマネジメント手法を見つめ直し、個人と組織の内面に目を向けてもらいました。このアプローチにより、彼らは自己と組織のアイデンティティを融合させる方法を学んでもらいます。これにより、現場のリーダーとしての役割を担う課長職の効果的な育成につながりました。

プレーヤーからマネージャーへの意識転換研修

サービス業界のB社では、プレーヤーとして機能する社員が増加する一方、チームを先導するリーダーの不足が顕著な課題として浮き彫りになりました。

この状況に対処するため、B社は組織の価値を高めるリーダーの育成に着目し、2つの目標を設定しました。ひとつは、従業員が単なるプレーヤーからマネジメント側の視点を持つようにシフトさせること、もう一つは、部下の成長を促進することで、組織の成功に直結するリーダーシップのスキルやマインドセットを身に付けることです。

リーダー育成のための研修プログラムは、まず適応課題の解決に取り組み、その上で技術的な側面からもアプローチを加えるという二重の戦略を採用しました。この方法により、リーダーシップを発揮できる人材の開発に成功した事例となりました。

これらの事例から、アンラーニングを研修に取り入れる際には、適応課題の克服に焦点を当て、自己と組織の深い理解を促進するプログラムを実施する必要があることが分かります。さらに技術的課題にもアプローチすることで、より効果的な研修にすることができます。

社員研修にアンラーニングを取り入れることで、個人の成長だけでなく、組織全体の業績向上にも寄与する重要なプロセスとなるでしょう。

監修者からひとこと |

まとめ

アンラーニングの概要や進め方、進める際の注意点などについて解説しました。技術革新や働き方の変化などによって、企業を取り巻く環境はますます変化してきています。競争に取り残されず持続的に成果を発揮していくためには、常に自分自身の知識をアップデートし、主体的に学び続けていく姿勢が欠かせません。

スキルや知識を学びほぐすアンラーニングは、先の見えない現代にぴったりの取り組みといえます。ぜひこの記事を参考に積極的な取り組みを進め、成果につながるアンラーニングを実践してください。

▼特に難しいとされる、管理職のアンラーニングの難しさや成功ポイントについてまとめました。