【事例あり】人的資本経営とは?情報開示項目一覧と進め方・ポイント

人材を資本として捉えて投資の対象とする経営スタイルである人的資本経営。ステークホルダーの意識変化や、国内外での人的資本情報の開示義務化といった背景もあり、近年急速に注目を浴びている言葉です。

しかし、実際に人的資本経営を実施しようとしても、「何から手を付ければよいのかわからない」「そもそも人的資本経営とはなんだろう」といった疑問を抱く方も多いでしょう。この記事では、人的資本経営の概要や、人的資本経営を実現するために人事部や企業が行うべき取り組みを解説します。

目次[非表示]

人的資本経営とは

人的資本経営とは、企業価値の中長期的な向上を目指すため、人材を「資本」として捉えた上で、人材という資本の価値を最大限に引き出すために企業が積極的に投資を行おうという経営スタイルのことを指します。最近では国内外で人的資本情報の開示義務化が進行しているなど、グローバルに注目を浴びている考え方です。

従来の経営との違い

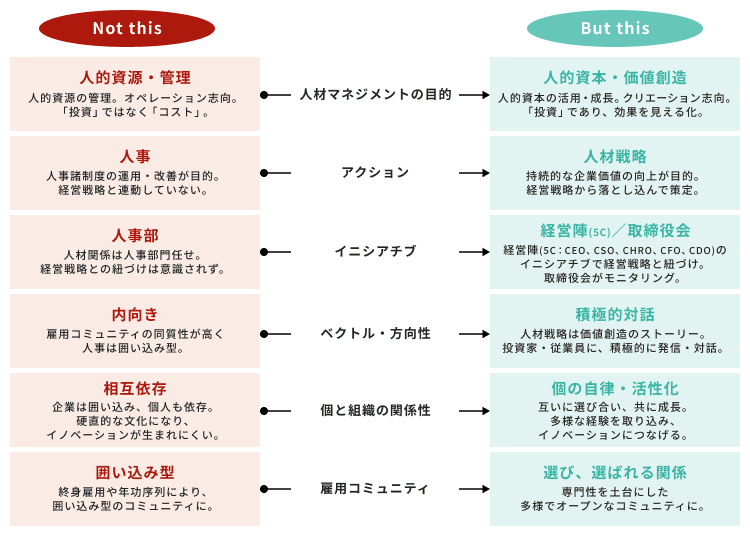

人的資本経営は、従来までの経営スタイルとどのように異なるのでしょうか。

経済産業省の報告書『人的資本経営の実現に向けた検討会報告書 人材版伊藤レポート2.0』では、従来の経営スタイルから、人的資本経営への環境変化を迎えるにあたり、各企業の行動指針となる「変革の方向性」を示しています。

参考:人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~ 人材版伊藤レポート2.0~

まず最も大きな違いとして、従来型の経営スタイルでは人材を定められた型通りにオペレーションしようとする志向が強く、人的資本というよりはむしろ人材を「コスト」として捉えてきました。一方で人的資本経営では人材を「投資」として捉えるのが特徴で、いかに人材を成長させるかといった人材のクリエイティビティに重きが置かれています。

また、従来の経営では人事制度が独立して定められていることが多く、人事戦略と経営戦略が連動していないことも少なくありませんでした。人的資本経営では持続的な企業価値向上に向け、経営戦略から落とし込んで人事戦略を作っていきます。

その他の資本との違い

資本にはいくつかの種類があり、人的資本はそのうちの一形態です。分類としては「無形資本」にあたり、従業員のスキルや経験といった「目に見えない資本」として扱われます。この他、著作権を始めとする諸権利やノウハウといった「知的資本」、環境資源などの「自然資本」が無形資本の一例です。

一方で有形資本としては、建物や設備といった「製造資本」、株式や借り入れを始めとした「財務資本」が存在します。従来は有形資本を中心とした経営が行われてきましたが、最近では米国や英国を中心に、無形資本へ積極的に投資しようという動きが高まっています。

人的資本経営で求められる情報開示項目

人的資本経営においては、下記4つの要素を開示することが推奨されています。

- ガバナンス

- 戦略

- リスク管理

- 指標と目標

これらは投資家にとってわかりやすい構造となっており、広く受け入れられつつある指標です。

これら4つの要素を踏まえたうえで、独自性と比較可能性のバランスを取ることが重要です。代表的な開示基準も併せて、人的資本経営に求められる情報開示項目について説明します。

4つの要素(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標)

人的資本経営の情報開示においては、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの要素を開示することが推奨されています。この4つの要素は元々、サステナビリティ関連情報開示の分野で推奨された項目であり、投資家にとっては馴染みのある者になっています。人的資本に関しても、サステナビリティ情報の記載欄にこの4つの要素が採用される方向性となっています。

企業側には、自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略の関係性を明確にし、4つの要素に基づいて情報を開示することが求められています。

ビジネスモデルに沿った独自性のある取り組みが必要

開示には独自性が求められます。独自性のある取組や指標の開示には、他社との比較可能性を追求することは必ずしも求められていませんが、企業には、自社固有の戦略やビジネスモデルとの関連性を意識した開示が期待されます。また、比較可能性を意識した開示項目の検討も重要であり、自社の戦略やビジネスモデルとの関連性を明確にすることが求められます。

比較可能性から期待される開示事項

他社との比較をすることができることに目を配りながら、自社の戦略やビジネスモデルに基づいて選択・開示することが効果的です。独自の開示事項でも、比較しやすさや自社の戦略との関連性を明確にすることで、わかりやすい説明が可能となります。

最終的には、自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略の関係性を明確にし、それを表現する上で適切な開示事項を主体的に検討していくことが最も重要です。

参考として、人的資本の開示に関する国内外の開示基準例を下図に示します。詳しくは内閣官房ホームページに掲載の下記資料を参照ください。

『人的資本可視化指針 非財務情報可視化研究会』

人材育成に関連する開示事項(例)

開示事項 |

任意の開示基準 |

制度開示 |

|||

日本 | |||||

ISO |

WEF |

SASB |

GRI |

有報 |

|

研修時間 |

〇 |

〇 |

ー |

〇 |

人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 |

研修費用 |

〇 |

〇 |

ー |

ー |

|

パフォーマンスとキャリア開発につ |

ー |

ー |

ー |

〇 |

|

研修参加率 |

〇 |

ー |

ー |

ー |

|

複数分野の研修受講率 |

〇 |

ー |

ー |

ー |

|

リーダーシップ育成 |

〇 |

ー |

ー |

ー |

|

研修と人材開発の考課 |

ー |

〇 |

ー |

ー |

|

人材確保・定着の取組の説明 |

ー |

ー |

〇 |

ー |

|

スキル向上プログラムの種類・対象等 |

ー |

ー |

ー |

〇 |

|

任意の開示基準

開示事項 |

任意の開示基準 |

制度開示 |

|||

日本 | |||||

ISO |

WEF |

SASB |

GRI |

有報 |

|

社員エンゲージメント |

〇 |

ー |

〇 |

ー |

人材育成方針と社内環境整備方針につき、方針と整合的で測定可能な指標、その目標・進捗状況と併せて開示 |

人的資本経営が求められる背景

人的資本経営は、国内外を問わず脚光を浴びている取り組みです。それでは、どうして従来型の有形資本に対する投資を中心とした経営から、無形資本への投資を重視する人的資本経営へとシフトしつつあるのでしょうか。

人的資本経営が求められている背景を紹介します。

人手不足の深刻化

第一に、人手不足の深刻化があります。日本国内では少子高齢化が進行しており、働き手の人口は今後ますます減っていくと予想されています。このような状況の中で、高い技術や知識を持った人材を確保するのは至難の業です。

そこで注目を浴びるようになったのが、企業において持続的に人材を育成していこうという人的経営資本の考え方です。費用対効果が低くなりがちな採用ではなく、既存の人材をいかに活用するかに注目が移りつつあります。

市場の成熟が進んでいる現在、競合優位性を保つため

市場の成熟が進んでいる現在、競合優位性を保つために人的資本経営が求められているという点も挙げられます。

日本を含めた先進諸国では種々の分野で市場が成熟しつつあり、商品やサービスの差別化が難しくなってきています。また、競合優位性を保つための価格競争も激化しています。このような状況下で、自社に高いスキルを持った人材を保有することは大きな強みです。人材や技術を差別化要因として位置づけ、競合優位性を確保することが求められています。

ステークホルダーの意識の変化

ステークホルダーの意識の変化も人的資本経営を求める背景の一つです。「社会的責任」という言葉が注目を浴びていることからも分かるとおり、最近では企業は単に利益を追求するのではなく、社会的な責任を果たすことが求められています。

株主や取引先を始めとするステークホルダーの意識変化にあわせ、人材の育成や維持に取り組むことが求められているのです。人材の育成に取り組めば、ステークホルダーからの評価を獲得し、さらにそれを次の人的資本投資に回すという好循環を生み出すことができます。

人材・働き方の多様化

人材や働き方の多様化も、人的資本経営が求められる背景となっています。近年では、働き方改革が進められ、多様な働き方が認められるようになりました。また人材の流動化も促進したため、社員を単に会社のリソースと捉えてオペレーションするだけでは、すぐに競合他社へ優秀な人材を引き抜かれてしまいます。

こうした状況に対処するためには、経営戦略と密接に連動した人材戦略が必要不可欠です。多様な人材の育成手法や維持の方法を考えることに加え、多様な人材を活用するための施策を進める必要があります。

人的資本情報開示の義務化

2020年8月、米国で人的資本情報開示の義務付けが始まりました。その後日本にもその流れは拡大し、2023年3月期決算からは上場企業など約4,000社を対象に人的資本の情報開示が義務化されます。

こうした法制度の変化も、人的資本経営の推進に影響を与えています。人的資本情報を開示する際には、19項目に渡って重要業績評価指標(KPI)などが公表される予定です。人的資本経営に注力しKPIを改善しておくことで、人的資本情報を開示した際の企業イメージを向上させることができます。

人的資本経営のメリット

人的資本経営の特長の一つは、定量的、そして計画的に人材育成を行えることです。そこから派生するメリットを、「生産性の向上」「イノベーションの促進」「従業員満足度の向上」「社員のキャリアパス形成」の4つにわけて解説します。

生産性の向上

人的資本経営では人材に投資するため、従業員のスキルアップと成長が促され、業務の生産性が向上します。 一人ひとりが今まで以上にパフォーマンスを発揮すれば、企業全体の利益拡大も実現します。 その利益をさらに人的資本に投入することで、従業員と企業がともに成長し合える好循環が生まれます。

イノベーションの促進

従業員の創造性を活かすことで、新たなアイデアや解決策が生まれやすくなります。企業が持続的に価値を上げていくためには、イノベーションを起こし、競争優位性の引き上げることが必要です。それには、自社の業態を超えて価値を発揮できる人材の成長を支援していくことがイノベーションの促進につながります。

従業員満足度の向上

従業員の能力を評価し、それを組織の成功に結びつけることで、従業員のモチベーションと満足度が向上します。従業員満足度の向上によって1人ひとりの貢献度が上がり、業績の向上まで見込むことができます。

社員のキャリアパス形成

人的資本経営は、事業の成長と社員のキャリアパスを合致させることで、より業績への寄与を増やし、さらには従業員が自身のキャリアパスを理解し、自己開発に積極的になることを奨励することになります。採用ブランディングとしても効果を発揮するので、良い人材を獲得することにも貢献します。

日本における人的資本経営

日本企業においては、これまで人材投資があまり積極的に行われてきませんでした。実際、内閣府が公表した「国民経済計算」によると、GDPに占める企業の能力開発費の割合は2010〜2014年の数値で0.1%にとどまっており、米国の2.08%やフランスの1.78%を大きく下回っています。

一方で、ここ数年は国内でも人材投資が急速に注目されるようになりました。経済産業省は2020年、人材戦略に求められる「3つの視点」と「5つの共通要素」をまとめた「人事版伊藤レポート」を公表しています。また、金融庁もコーポレートガバナンス・コードを改定し、人的資本への投資を取締役が監督したり、ダイバーシティを確保したりすることを盛り込んでいます。なお、人事版伊藤レポートの詳しい内容については記事の後半で細かく解説します。

海外における人的資本経営

先述したとおり米国では、2020年に人的資本の開示が義務化されました。また、これより以前の取り組みとして、2018年に国際標準化機構(ISO)は人的資本マネジメント基準(ISO30414)を発表し、その中で内部や外部へどのような情報を開示するべきなのかを示しています。

参考:ISO30414(人的資本に関する情報開示のガイドライン) | 用語解説 | 野村総合研究所(NRI)

この流れは欧州でも顕著です。EUでは2023年にサステナビリティ開示に関する法令”CSRD”が改定され、人的資本領域でもジェンダー平等や賃金、スキル開発といった情報開示が義務化されています。人的資本経営の取り組みは、世界各国で急速に進められているのです。

人事版伊藤レポートから見る人的資本経営とは

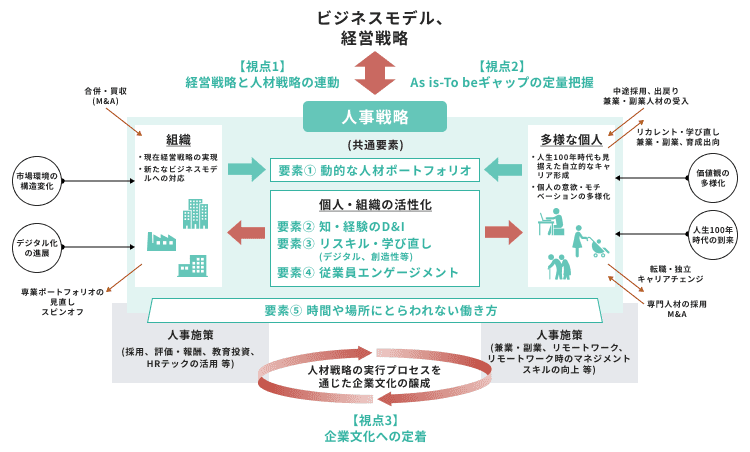

先程も少し触れた人事版伊藤レポートとは、経済産業省が2020年に公表した人材戦略に関する報告書です。人材戦略に必要な「3つの視点(3P)」と「5つの共通要素(5F)」を定めており、業種や業界を問わず経営の参考にされています。

ここからは、人的資本経営を理解する上でも重要な、人事版伊藤レポートを読み解いていきましょう。

参考:人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 人材版伊藤レポート2.0

人材戦略に必要な3つの視点(3P)

人材戦略に必要な「3つの視点(Perspectives)」としては、「経営戦略と人材戦略を連動させる点」、「現在と目標の間に存在するギャップの把握」「企業文化としての定着」の3項目が掲げられています。それぞれについてさらに詳しく見ていきましょう。

経営戦略と人材戦略を連動させる

せっかく経営戦略を練ったとしても、それを下支えするための人材が企業内に不足していては計画の実現が頓挫してしまいます。急速に変化するビジネス環境に対応するためには、経営戦略を実現するための綿密な人材戦略が必要不可欠です。

人事版伊藤レポートの中では、経営戦略と人材戦略を連動させるための取り組みとして、

- 経営戦略と人材戦略の連動に関する責任者を定める

- 人材戦略の責任者が経営陣と積極的に議論して、直接示唆を得る

- 人材戦略の責任者は、社員や投資家とも積極的に対話する

- 人材戦略を定めるときには、人材戦略の責任者任せでなく、CEOもできる限り関与する

といった項目が取り上げられています。

現在と目指すべき経営・人事戦略間のギャップの把握ができているか

人材育成施策を定める際には、理想とする人事戦略と現状の間のギャップを把握することが重要です。経営戦略実現の妨げとなる人材面の課題を特定し、KPIを用いて目指すべき姿とのギャップを把握することが提言されています。

ギャップを把握する際には、人事に関するデータを管理する情報基盤の管理や、事業部門や社員への適切な情報共有が有効です。いきなり大規模な情報基盤を整備するのではなく、スモールスタートで始めるといった点もポイントとなります。

企業文化として定着しているか

人事戦略をしっかりと推進していくためには、社員のモチベーション管理が必要です。社員に経営戦略を深く理解してもらうためには、企業理念の実現に向けた行動を企業文化として定着させることが求められます。

人事版伊藤レポートでは、企業の競争力向上に貢献する社員の具体的な行動を企業文化へ落とし込むことが提言されています。取締役会や経営陣間での話し合いといった場で、企業文化について積極的に議論するのが有効です。

人材戦略に必要な5つの共通要素(5F)

人事版伊藤レポートでは、人材戦略に必要な5つの共通要素(Factors)もまとめられています。先ほど紹介した人材戦略に必要な3つの視点とあわせて把握すれば、より一層質の高い人材戦略を実現できるでしょう。

人材戦略に必要な5つの共通要素について、人事版伊藤レポートから紐解きます。

動的な人材ポートフォリオ計画の策定と運用

中長期的な経営戦略を実現するためには、各事業が必要な人材の量や質を把握した上で、人材をどういった方針で確保するのかを明確化しておく必要があります。確保したい人材の量や質を人材ポートフォリオの形で定義し、常に見直しながら運用することが、5Fの1つめの柱です。

人材ポートフォリオを策定する際には、事業がおかれている環境によってその具体度を調整していきます。例えば将来の経営環境が比較的よく見通せる場合は、できる限り必要な人材の量と質を具体的に定義するのがよいでしょう。一方で技術革新が激しいなど、将来性が不透明な事業の場合は、必要に応じて見直せるよう柔軟に策定するとともに、ポートフォリオ見直しの期間を短くすることが求められます。

知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

ダイバーシティやインクルージョンは、最近幅広い業界で注目されている取り組みです。同質性の高いチームから多様性の高いチームへと変容し、知や経験といった観点から社内外との関わり方を見直すのが、5Fの2つめの項目となっています。

具体的には、女性活躍や外国人材の活用の促進や、多様な人材が活躍しやすい風土の醸成などが触れられています。自社の競争力を高めるためにも、多様な人材を確保し、様々な角度から物事を捉えるのが重要です。

企業が行うべきダイバーシティへの取組みについてはこちらの記事も参考にしてください。

『【事例あり】ダイバーシティとは?企業が行うべきダイバーシティへの取組み』

リスキル・学び直し

変化の激しい環境で継続的に成長していくためには、社員が新しいスキルを身につけることが必要です。また、人材確保が難しくなっている昨今では、コストの高い採用を行うよりも既存人材を育成して活躍してもらうほうが費用対効果が高いことも少なくありません。

リスキルや学び直しも、人事版伊藤レポートの中で言及されています。リスキルや学び直しを行う際には、社員自身の経験やスキル、キャリア志向も踏まえ、モチベーションを引き出した上で実施することが重要です。

リスキリングについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『【事例あり】リスキリングとは?何を学ぶかや導入の際のポイントを解説』

社員エンゲージメントを高める

社員が企業で能力を最大限発揮するためには、社員が仕事にやりがいや働きがいを見出すことが欠かせません。人材の流動性が高まった昨今では、社員エンゲージメントを高める重要性がますます増してきています。

社員エンゲージメントを高めるためには、まず課題を抱える社員を把握した上で、エンゲージメント低下の要因を特定するのがよいでしょう。その後、エンゲージメントを高めるための施策を幅広く実施しながら、個人へのフォローアップや経営陣への提言などを進めていきます。

時間や場所にとらわれない働き方を進める

リモートワークが推進されてきている現代、時間や場所にとらわれない働き方が普及しています。こういった自由度の高い働き方を促進することも、人材戦略の質を高める上で重要です。

人事版伊藤レポートの中では、テレワークを実施している社員のうち8割が継続を希望しているというデータも紹介されており、リモートワークを継続的に実施していくことが提言されています。さらにリモートワークの推進を皮切りに業務のデジタル化やオンライン化を進め、生産性向上につなげるのも効果的です。

人的資本経営において企業が行うべき対応

人材戦略に関する様々なポイントを、人事版伊藤レポートをもとに解説しました。それでは、人的資本経営を実現するため、具体的に企業はどういった対応を取るべきなのでしょうか。

人的資本経営において企業が行うべき対応を解説します。

環境整備

企業が取り組むべき施策として、第一に働く環境を整備することが挙げられます。より具体的には、以下のような対応を行うとよいでしょう。

- 社員の能力開発やキャリアパスの整備を行い、社員の自己実現をサポートする

- 社員のワークライフバランスを改善してストレスや過労を軽減し、生産性を向上させる

- 多様な人材が活躍できる場を用意して、企業の意思決定の質を向上させる

こういった環境整備ができれば、社員の定着率向上や生産性向上など、企業にとっても大きなメリットがあります。

人的資本経営の情報開示

企業が取り組むべきもう一つの施策が、人的資本経営の情報開示です。記事の前半でもお伝えしたように、近年では人的資本情報を開示する取り組みが世界各国で進められています。日本も例外ではなく、大手企業など4,000社は人的資本情報の開示が必要です。具体的には、以下の7つのカテゴリの情報を開示することが求められています。

- 育成

- エンゲージメント

- 流動性

- ダイバーシティ

- 健康・安全

- 労働慣行

- コンプライアンス/倫理

情報開示を通じて、企業は社会的評価を高めることができます。また、こうした情報を参考に従業員は自社の人的資本について理解を深めることができるため、自己実現やキャリアアップの意欲を促進できるでしょう。

人的資本経営において育成担当者が行うべき対応

人的資本経営を実現する上でキーとなるのが、育成担当者の取り組みです。人的資本経営の狙いをしっかりと理解した上で、様々な施策の実施が求められます。具体的には、以下の3つの対応を実施するとよいでしょう。

育成の効果測定のためのデータを取り、PDCAを回す

育成施策の目的は主に社員の能力向上やキャリアアップですが、その効果を定量的に評価することができなければ、施策の改善や見直しができません。育成担当者は、育成施策の効果を測定することが重要です。

育成効果を測定するためには、社員の仕事上での成果や上司からの評価といった指標を用いるのがよいでしょう。また、社員の昇格率や異動率、退職率といった数字を把握しておけば、社員のキャリアアップを測定することもできます。

育成担当者は、これらの数字を見ながらPDCAサイクルを回し、常に育成計画のアップデートを行いましょう。現状や業績を表やグラフなどに記入して、成長を可視化するのも効果的です。

育成施策を「点」から「線」、さらに「面」に広げる

育成担当者は、単発的な育成施策である「点」ではなく、継続的な育成施策である「線」、さらには複数階層で実施する「面」の育成施策を展開することが求められます。企業の経営戦略にあわせながら、俯瞰的な視点で育成プログラムを考えるのが重要です。

例えば管理職研修を実施する際には、単発で座学の研修を実施するだけではあまり効果があがりません。2日間の座学後に1ヶ月間の実践期間を設け、その後に振り返り研修を実施するといったプランを策定するなど、なるべく包括的な研修プログラムとなるように意識しましょう。

▼「点」から「線」、「面」への育成体系を見直したい方は、こちらの資料もご参照ください。

管理職の価値観や信念の変革を促す

施策がなかなか定着しない組織によくある課題として、「管理職が従来の価値観を脱却できていない」といったケースがよくあります。例えばいくらキャリア形成を支援する研修を実施しても、上司側が「部下は上司に従属するものだ」という価値観を持っていると、部下の自律的なキャリア形成はなかなか促進されないでしょう。

こういったケースに対処するためには、管理職の価値観や信念の変革を促すことも重要です。管理職に対して経営陣が直接経営理念を伝えて社内文化を浸透させるのはもちろん、管理職に育成の重要性や効果を提示して育成への意欲を引き出すといった取り組みも考えられます。

▼管理職の価値観や信念の変革については、下記のアンラーニングに関する資料もぜひご覧ください。

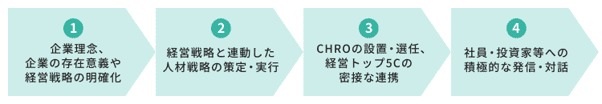

人的資本経営実践のためのステップ

人的資本経営を実践するためには、下記4つのステップを踏むことがおすすめです。

- 企業理念、企業の存在意義(パーパス)や経営戦略の明確化

- 経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行

- CHRO の設置・選任、経営トップ 5Cの密接な連携

- 社員・投資家等への積極的な発信・対話

企業理念の明確化から、戦略的な人材管理、そしてステークホルダーとのコミュニケーションに至るまで、各ステップが連携し、組織全体を一つの方向へと導きます。

以下では、これらのステップを具体的かつ効果的に実行するためのポイントを詳細に探り、企業が人材を最大限に活かし、持続可能な成長を達成する方法を紹介します。

1.企業理念、企業の存在意義(パーパス)や経営戦略の明確化

企業理念と存在意義(パーパス)を明確にすると、企業が目指す方向性を示し、社員やステークホルダーとの一体感を生むことができます。特に、多様なバックグラウンドを持つ社員やZ世代の社員は価値観を重視する傾向にあります。企業のパーパスが明確だと、社員の共感を生み、エンゲージメントを高める要因となります。

また、経営戦略の明確化は、企業がどのようなゴールを目指し、どのような手段でそれを達成するのかを示すものです。これによって組織全体のアライメントが生まれます。特にリモートワークが増える中で、社員が共通の価値観を共有できるようになるでしょう。

2.経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行

経営戦略と人材戦略の連動は、企業のビジョン実現に向けて、どのように人材を最大限に活かし、どのように人材を育て、確保するのかを明示することに繋がります。特に、デジタル化が進む中で、デジタル人材の確保や育成、既存社員のスキルシフトが重要です。

また、KPIを設定し、目指すべき目標と現状のギャップを明確にすることで、戦略の進捗を可視化できます。これにより、組織全体での目標共有と進捗の把握が可能となります。

3.CHRO の設置・選任、経営トップ 5Cの密接な連携

CHRO(Chief Human Resources Officer)は、企業の人材戦略を主導し、経営陣と連携して経営戦略の実現をサポートする役職です。CHROは人材戦略だけでなく、経営全般にわたる戦略の策定にも深く関与し、その実現のための人材を確保・育成する役割を果たします。

また、経営トップ5C(CEOを中心としたCSO、CHRO、CFO、CDO)との連携を通じて、経営戦略と人材戦略が一体となり、企業価値を高める方向に進むことが重要です。

CHROについて詳しくは以下のページもご覧ください。

『CHRO(最高人事責任者)とは?役割や導入企業例を紹介』

4.社員・投資家等への積極的な発信・対話

企業の理念や戦略、取り組みを社内外に積極的に発信し、ステークホルダーとの対話を深めると、企業のブランディングや信頼性の向上、社員のモチベーション向上が期待できます。特に投資家との対話においては、企業の持続的な成長と価値創造のビジョンを明確にし、その実現のための戦略や取り組みを具体的に示すことが重要です。社員との対話では、企業理念の発信とともに方向性を共有することを大事にしましょう。

人的資本経営の事例

人的資本経営は、業界を問わず実施されている取り組みで、既に実践されている事例も数多く存在します。

例えばソニーグループではグループ全体の成長に向け、多様な個性を活用するための取り組みを進めました。具体的には、幅広い事業の特性に応じた人事運営を行えるようにするため各社に人事戦略の責任者を配置する、エンゲージメント向上の結果を経営陣報酬へ反映する、といった取り組みが行われています。

ロート製薬では、個人と会社の双方がWell-beingな環境を実現するため、社員の挑戦や自律的なキャリア形成を後押ししました。社内兼務や副業を認めるといった取り組みの他、起業支援やオンライン上での学びのプラットフォームなどの整備が進められています。

人的資本経営の取り組み・人事戦略はアルーにご相談ください

人的資本経営は、ここ数年急速に注目を浴びている取り組みです。人的資本経営を実施するためには、社員に自分自身のキャリアを主体的に捉える意識を持ってもらうとともに、経営戦略と密接に連動した人事施策を展開することが欠かせません。

人的資本経営への取り組みを検討している企業は、ぜひ人材育成を専門としているアルーへお任せください。豊富なノウハウに裏打ちされた自社独自の育成プログラムを用いて、貴社の人的資本経営を徹底的にサポートいたします。

▼人的資本経営において重要な管理職育成施策について資料にまとめました。