【事例あり】ハラスメント研修とは?目的や内容を解説

2020年に労働施策総合推進法が改正されたことを受け、事業主にはハラスメント防止措置を講じることが義務付けられています。ハラスメント研修はハラスメント防止措置の一つです。

現在ハラスメントが起こっていないという企業でも、今後起きてしまった時の対処法や、これからも起こさないための予防策を事業主や社員は知っておく必要があります。

この記事では、ハラスメント研修を考えている事業主の方や人事担当者の方に向けて、効果のあるハラスメント研修のポイントや、研修の目的・内容、事例についてご紹介します。

目次[非表示]

ハラスメント研修の目的

ハラスメントとは、人に対する「いやがらせ」や「いじめ」を意味する言葉で、法律でも明確に禁止されている行為です。

ハラスメント研修は、社員1人ひとりがハラスメントに関する知識を持ってもらうために行われる研修です。

ここでは、ハラスメント研修の目的を紹介いたします。

労働環境の改善

社員がハラスメントの知識を持つことによって、加害者になることや被害者が思い悩むことを減らし、労働環境を改善することができます。

ハラスメントは、被害者だけでなく周囲の人や組織全体にも悪影響を及ぼします。ハラスメントによって職場の雰囲気が悪化し、コミュニケーションが阻害される可能性もあるでしょう。

ハラスメント研修によって、社員はハラスメントを防止する方法や解決する方法を身につけ、お互いに尊重し合い、多様性を認め合うことができるようになります。

従業員の意識向上

ハラスメント研修は、ハラスメントの種類を伝えるだけではなく、研修を通じて社員1人ひとりの意識や価値観の違いに気付き、相互理解を深めることも大切です。

ハラスメントは、意図的なものと無意識に行われるものの2種類あります。軽い冗談のつもりでとった言動でもハラスメントだと認定されることがあります。自分にとってはハラスメントではない言動も、相手にとってはハラスメントだと感じるケースがあることを学ぶ必要があります。

ハラスメント研修で自分自身の言動や態度を振り返ることによって、自分が加害者・被害者になっていないかをチェックすることができるでしょう。ハラスメントに対する意識を向上させることで、社員は適切な行動を取れるようになります。

社会的リスクの回避

ハラスメントは、個人や組織の社会的な信用失墜を引き起こす可能性があります。ハラスメントを受けた社員が会社を訴えたり、メディアで暴露したりすると、顧客からの信用や評価を失い、採用や離職率にも影響を与えるでしょう。

ハラスメント研修で、社員がハラスメントの社会的な影響やリスクについて学び、ハラスメントを未然に防ぐことによって、社会的リスクの回避にもつながるでしょう。

ハラスメント研修の内容

ハラスメント研修では、ハラスメントの定義や現状、影響などを学び、社員のリテラシー強化と組織としてハラスメントを予防するための集合研修や演習などが行われます。

ここでは、管理職向け・一般社員向けのハラスメント研修の具体的な内容をご紹介します。

管理職向けハラスメント研修の内容

管理職向けのハラスメント研修では、以下のような内容が行われることが多いです。

- 法的な要件

- ハラスメントの現状

- ハラスメントによる影響

- ハラスメントの対策や予防策

一つずつ解説していきます。

法的な要件

前述したような、パワハラ・セクハラ・マタハラなどのハラスメントに関する法律について学びます。 法改正によるハラスメント対策の強化についてや、労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などを確認し、どのような場合にハラスメントが適用されるのかを学び、その対処法や予防法を考えるワークを行うとよいでしょう。

ハラスメントの現状

現在の組織のハラスメントの現状や自身の言動の振り返りなどを行います。 ハラスメントが起こるとどのようなデメリットがあるのかや、厚生労働省を始めとした調査の結果を確認し、ハラスメント研修の目的や意義を伝える内容となることが多いでしょう。 また、現状の組織の相談先やハラスメントの有無も確認し、管理職としての対処法を考える場となることもあります。

ハラスメントによる影響

ハラスメントによる影響を知ることによって、ハラスメントの予防・対策を考えるきっかけになります。 被害者に与える影響はもちろん、加害者への影響、企業が被る影響を知り、管理職としてどのような対策を行っていくべきかを考える内容となります。

ハラスメントの対策や予防策

ハラスメントの防止策を学び、組織に合う対策を考えます。 一般的な防止策をはじめとして、再発防止のための取り組み、ハラスメントを未然に防止する方法などを学びます。

管理職向けハラスメント研修についてより詳しくは、以下のページをご覧ください。

『管理職向けハラスメント研修の目的と内容、効果的に行うポイントを解説』

一般社員向けハラスメント研修の内容

一般社員に対してもハラスメント研修を行うことがおすすめです。ハラスメントは管理職だけが気を付けて行動しても解決できるものではありません。一般社員にもハラスメントの知識と防止への意識を持ってもらい、ハラスメントのない職場作りに寄与してもらう必要があります。 一般社員向けハラスメント研修では、以下のような内容が行われることが多いです。

- ハラスメントの概要確認

- ハラスメントのリスクや影響

- ハラスメントを受けたときの対処法

- コミュニケーションの取り方

一つずつ解説いたします。

ハラスメントの概要確認

一般社員向けに、どのような内容がハラスメントとなるのか、概要を確認していきます。 これにより、自分がハラスメントを行っていないかどうか、ハラスメントを受けていないかどうかを確認することができるでしょう。

ハラスメントのリスクや影響

ハラスメントは、被害者だけでなく組織全体に悪影響を及ぼします。個人の問題として考えるのではなく、企業全体に悪影響があることを認識し、ハラスメントを未然に防ぐことができるでしょう。

ハラスメントを受けたときの対処法

ハラスメントを受けた場合に、相談窓口への連絡をするなどの対処法を学びます。また、他の社員に対して「あなたの言動はハラスメントだ」と過剰に責める行為もハラスメントになり得ます。そのため、ハラスメントの定義を知り、ハラスメントかもしれないと感じたときにどうすべきか学んでもらう必要があるでしょう。 また、受けた場合のみならず、目撃した場合の対処法についても学ぶこともあります。ハラスメントは、相談したこと等を理由として不利益な取り扱いをされないことが法律で定められているため、このことを学ぶことで「ハラスメントのことを上司に言ったら辞めさせられてしまうかもしれない」「自分が他部署に異動させられるかもしれない」というような不安を解消することにもなるでしょう。 ハラスメントを自分事として考え、予防策や対処法を身につけるのに役立ちます。

コミュニケーションの取り方

ハラスメントを防止するためには、職場でのコミュニケーションの取り方が重要です。 思いやりのある態度で話す、アサーティブな伝え方を身につける、感情をコントロールして相手と接するなど、上手なコミュニケーションの取り方を学ぶことによって、ハラスメントと捉えられる言動を予防することにつながります。

ハラスメント研修の必要性

ハラスメント研修は、現在職場でハラスメント問題が顕在化していない場合でも実施を推奨します。ハラスメント研修を行うことで、ハラスメント対策に積極的であることが社員に伝わるため、今後ハラスメントが起こった際に相談しやすくなり、自身の行動がハラスメントになっていないか考えるきっかけにもなるでしょう。

また、一度やって終わりではなく、定期的に行うことも大切です。

パワーハラスメント防止措置は全企業に義務化されている

パワーハラスメント防止措置は、2020年6月1日には大企業に適用され、2022年4月1日には中小企業にも適用されているため、義務として行わなければなりません。

パワーハラスメント防止措置とは、2019年に改正された労働施策総合推進法に基づき、事業主は職場におけるパワーハラスメントを防止するための対策を義務付けられたことを指します。

パワーハラスメント防止措置には、職位上の地位が上位のものによる言動であるいわゆる「パワーハラスメント(パワハラ)」以外にも、性的なハラスメントである「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」なども含まれます。

必ずしも研修で対策する必要はありませんが、社員に一律に知識をつけてもらうためには研修を実施することがおすすめです。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

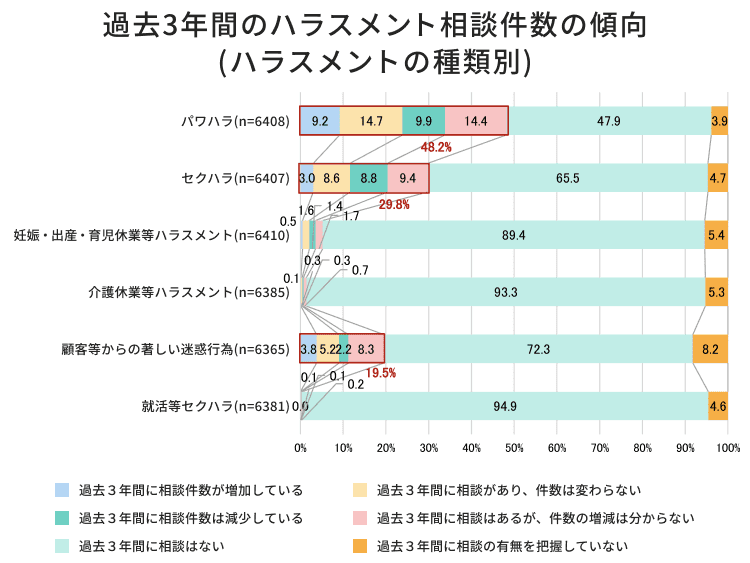

約半数の企業でパワハラが発生している

2020年に全国の従業員80人以上の企業・団体向けに行われた「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると 、過去3年間でパワハラの相談があった企業は48.2%と約半数となっています。

パワハラ以外のハラスメントの傾向を比較しても、パワハラの割合が最も多く、その次にセクハラが多いことがわかります。

<過去3年間のハラスメント相談件数の傾向>

- パワハラ(48.2%)

- セクハラ(29.8%)

- 顧客等からの著しい迷惑行為(19.5%)

- 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(5.2%)

- 介護休業等ハラスメント(1.4%)

- 就活等セクハラ(0.5%)

ハラスメント該当事案の内容として最も割合が高かった内容は以下となっており、パワハラでは精神的な攻撃が最も高く、セクハラでは性的な冗談やからかいが最も高いです。

- パワハラ:精神的な攻撃(74.5%)

- セクハラ:性的な冗談やからかい(56.5%)

- 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント:上司が制度等の利用の請求や制度等の利用を阻害する言動(42.9%)

- 顧客等からの著しい迷惑行為:長時間の拘束や同じ内容を繰り返す等の過度なクレーム(59.5%)

- 介護休業等ハラスメント:上司が制度等の利用の請求や制度等の利用を阻害する言動(45.0%)

- 就活等セクハラ:食事やデートへの執拗な誘い(52.2%)

参考:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)

このように、半数近くの企業でパワハラによる社員からの相談が発生しており、パワハラの撲滅には遠く及んでいないという現状があります。

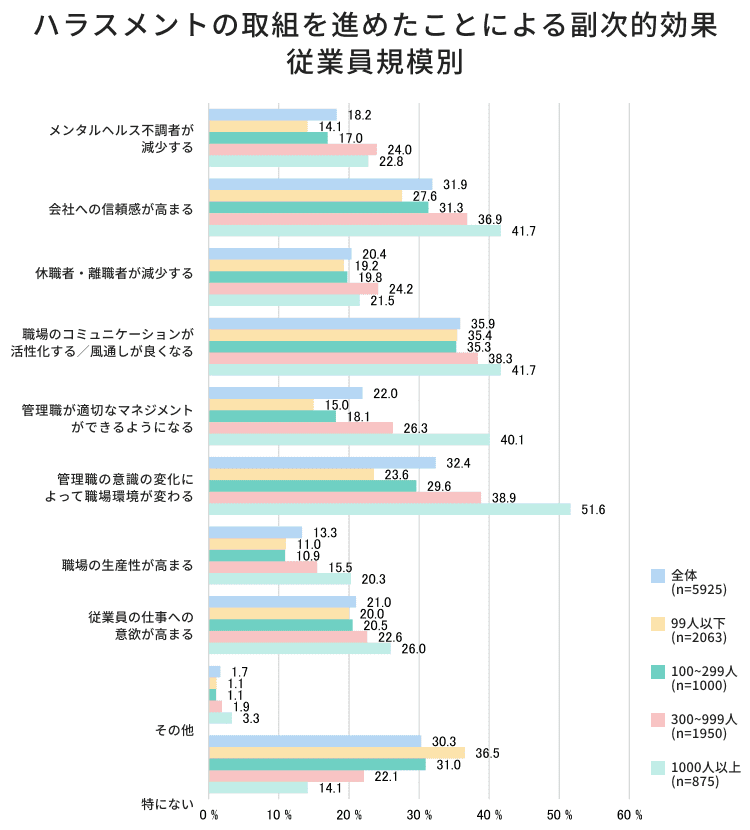

ハラスメント防止活動により職場コミュニケーションが活性化する

ハラスメントの予防や解決のための取り組みをすると、ハラスメント防止だけでなく職場環境や職場のコミュニケーションが改善する傾向にあります。

特に大企業では「管理職の意識の変化によって職場環境が変わる」と回答した企業が半数を超えます。その次に、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」、「会社への信頼感が高まる」と「管理職が適切なマネジメントができるようになる」と回答した企業が4割となっています。

このように、ハラスメント防止活動はハラスメントを防止するだけでなく、職場のコミュニケーション活性化、会社に対する信頼度向上、管理職の意識変化といったさまざまな副次効果を生み出すことができるのです。

参考:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)

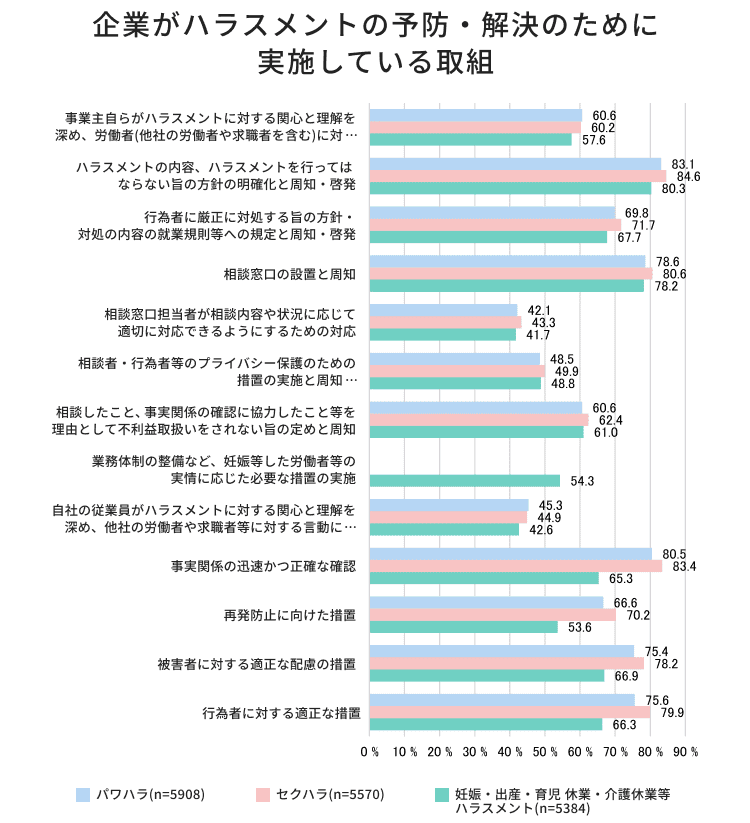

約8割の企業がハラスメント防止活動を行っている

ハラスメント防止活動に取り組んでいる企業は8割を超えており、企業がハラスメント対策を行うのはもはや当たり前になっていると言えるでしょう。実施取り組みの中でも、「相談窓口の設置」については、「社内のみに設置している」が 63.8%、「社内と社外の両方に設置している」が 33.3%、「社外のみに設置している」が 2.9%となっています。従業員規模が大きいほど、「社内のみに設置している」の割合が低くなり、「社内と社外の両方に設置している」の割合が高くなります。

社内での対応だけでなく、外部機関を活用したハラスメント対策に取り組む企業も多くなっているのです。

参考:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)

参考:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)

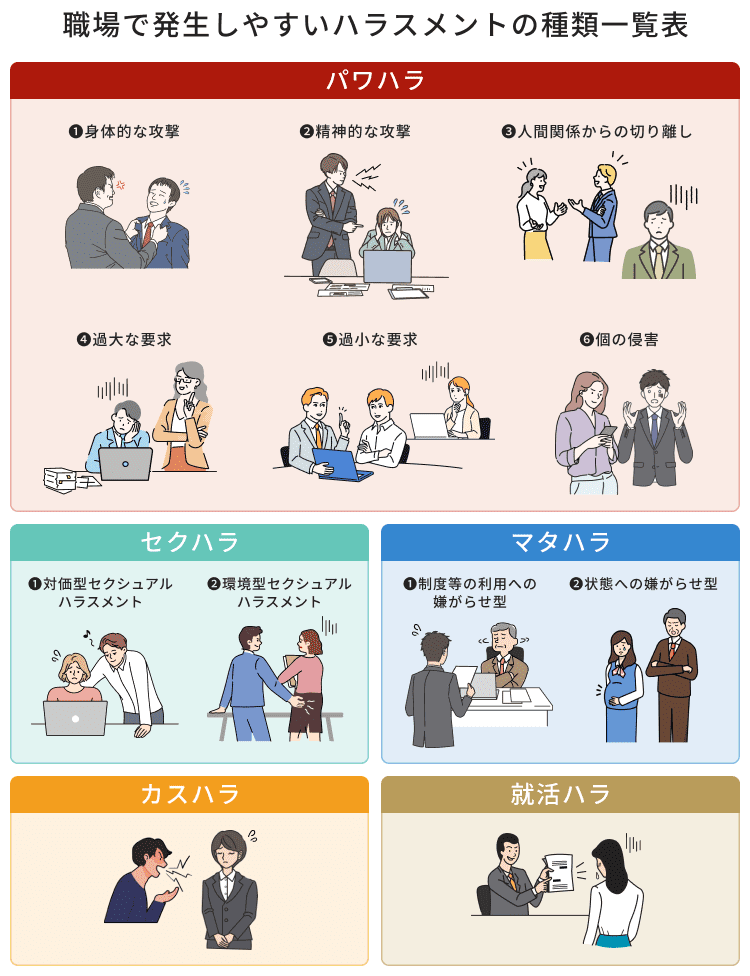

ハラスメントの種類と定義

ハラスメントと一言でいっても、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど幅広い種類があります。

ハラスメントは一般的に、職場において行なわれた言動によって労働者の就業環境を害されることを指します。「職場」の定義は、労働者が業務を遂行する場所のことです。例えば、勤務時間外の懇親の場や通勤中、移動中、取引先との打ち合わせの場所も職場とされ、職務との関連性や参加者、参加が強制的か任意かなどで個別に考慮されます。

また、ここでいう「労働者」は、正社員のみならず、パート・アルバイト、契約社員など、非正規雇用労働者も含む、事業主が雇用する全ての労働者をいいます。派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく派遣先事業主もハラスメント防止措置に関する責任を負います。

ここでは、ハラスメントの種類と定義をご紹介します。

参考:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

パワーハラスメント

職場のパワーハラスメント(パワハラ)は、

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの

の上記3つの要素を全て満たすものとされています。

優越的な関係を背景とした言動とは、

業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの

とされています。

例えば、職務上の地位が上位の者だけでなく、同僚や部下であっても、業務上必要な知識や経験を持っており、その人の協力を得なければ円滑な業務が行えない場合なども当てはまります。

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは、

社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないもの

とされています。

人格を否定するような言動など、業務上で必要がなく、相当な範囲を超えた言動がなされれば、パワーハラスメントにあたります。

この判断にあたっては、言動の目的や言動を受けた労働者の問題行動の有無、言動が行われた経緯や状況など、さまざまな要素を総合的に考慮することが必要です。

労働者の就業環境が害されるものとは、

当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること

とされています。

言動の頻度や継続性も考慮されますが、1回でも就業環境を害する場合もあるでしょう。

引用:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

セクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、

「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること

とされています。

性的な言動の例は、

- 性的な事実関係を尋ねること

- 性的な内容の情報(うわさ)を流すこと

- 性的な冗談やからかい

- 食事やデートへの執拗な誘い

- 性的な関係を強要すること

- 必要なく体に触れること

- 強制わいせつ行為、強姦

などが挙げられます。

対象になるのは女性だけでなく、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得ます。また、被害者の性的指向や性自認に関わらず、性的な言動はセクシュアルハラスメントに該当します。

「男性は外で働き、女性は家庭を守るべき」「子育ては女性がするもの」などの性別に基づく固定的な役割意識があると、無意識な発言でもセクシュアルハラスメントに該当する可能性があります。そのため、無意識に持っている固定的な考え方から見直し、日頃から自らの言動に注意する必要があるでしょう。

参考:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

マタニティハラスメント

マタニティハラスメント(マタハラ)とは、職場での妊娠・出産・育児休業・介護休業をした労働者の就業環境が害されることです。

これらは、マタニティハラスメントのほか、パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメント(ケアハラ)などと呼ばれます。

また、妊娠・出産・育児や介護のための制度を利用したことを理由に、解雇や減給、降格、不利益な配置転換などは「ハラスメント」ではなく「不利益取り扱い」とされ、こちらも禁止されています。

このような事実があった場合には、男女雇用機会均等法の育児・介護休業法違反となります。

ただし、業務上必要な言動はハラスメントには該当しません。

例えば、

- 業務体制の見直しのために、上司が育児休暇をいつから取るか確認すること

- 業務状況を考えて、検診の日付を調整できるか確認すること

- 自分の休暇との調整をする際に育児休業の期間を尋ね、相談すること

- 長時間労働をしている妊婦に対して、業務負担の見直しを行うこと

- つわり等で体調が悪そうな妊婦に対して、休んではどうかと配慮すること

などが業務上必要な言動に当てはまります。

育休復職者の働きやすさ向上のためには、マタニティハラスメントを防止し、上司と人事から適切なコミュニケーションを取る必要があります。コミュニケーションのポイントについて詳しくは下記資料をご覧ください。

カスタマーハラスメント

カスタマーハラスメントとは、カスハラとも言われ、「顧客や取引先からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。

顧客や取引先などからのクレーム全てを指すものではなく、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームがカスタマーハラスメントとみなされます。

2024年には東京都がカスハラ防止条例の制定に向けて動き始めるなど、カスタマーハラスメントへの対策が進んできています。企業側も、カスタマーハラスメントから従業員を守る対応が求められています。

参考:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会)

就活ハラスメント

就活ハラスメントとは、企業やその企業の採用担当者、採用に関わる従業員が就職活動中の学生に対して行うハラスメント行為を指します。学生に対して性的な言動を行う「就活セクハラ(就活セクシュアルハラスメント)」や内々定と引き換えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要する「就活オワハラ(就活終われハラスメント)」等が含まれます。

就活ハラスメントの実態を数字で出してみると、就活セクハラの経験がある人は25%と、4人に1人は就活セクハラの経験があります。また、オワハラの大学への相談は32%で、3人に1人は就活オワハラについて大学に相談している状況です。

就活ハラスメントに対しては、企業に対策は義務付けられてはいません。そのため、就活等セクハラ防止のために企業が取り組んでいる割合は約29%と少なく、多くの企業では就活ハラスメント防止の取り組みがされていないのが現状です。

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に関連する厚生労働省の指針では、就活中の学生等にも「事業者は対策に取り組むことが望ましい」とされているため、学生と企業の将来を守るためにも企業が積極的に取り組みを推進することが望ましいでしょう。

参考:

モラルハラスメント

モラルハラスメント(モラハラ)も、職場で行われることの多いハラスメントです。

モラルハラスメントとは、言葉や態度などで精神的なダメージを与えることです。

例えば、

- 挨拶・メールを無視する

- 送別会などの社内イベントに出席させない

- 不機嫌な態度で接する

- 無理な仕事量を押し付ける

- 理由もなく仕事を妨害する

- 能力や人格の否定

- 失敗をしつこく責める

- 根拠のない噂を広げる

などがモラルハラスメントに該当します。

パワーハラスメントと異なり、上下関係や関係性に限らない、精神的な攻撃やいじめが該当します。

職場環境や人間関係が悪い職場で見られることが多く、放っておくと離職率が高まり、社内全体のモチベーション低下に繋がります。

職場内のいじめ

ハラスメントと同じように、職場内でのいじめにより暴行罪や侮辱罪などが成立しうるケースもあります。精神的な攻撃以外にも直接的な暴力などももちろん問題のある行動です。

職場内でよくあるいじめは以下のようなものがあります。

- 仕事でミスをして「給料を減らすぞ」と言われた(脅迫罪)

- おなかを殴られたなどの直接的な暴力(暴行罪)

- 職場の飲み会で飲酒を強要される(アルコールハラスメント)

- 仕事を与えない、業務から外される

- 体調不良や急用があっても会社を休ませてもらえない

このように職場内いじめのパターンはさまざまで、程度によっては民事責任や刑事責任を追求される場合があります。

ハラスメントの一覧については以下のページもご覧ください。

『【2024年最新】職場で起こるハラスメントの種類一覧表。対策も解説』

ハラスメント研修を効果的に行うポイント

では、ハラスメント研修を効果的に行うには、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか。ここでは、ハラスメント研修を効果的に行うポイントについてご紹介します。

組織全体の問題として捉える

ハラスメントが生じた際には、個人の問題として取り上げられがちですが、誰もが加害者・被害者になりうると考え、組織全体の問題として捉えることが大切です。

ハラスメントは、もともとの職場環境の問題から起こることも多く、対策のためには個人が変容することよりも組織が制度や環境を変える必要性の方が大きいこともあるでしょう。

そのため、「社員が分かっていれば大丈夫」というように社員任せにするのではなく、経営陣も必ずハラスメント研修を受け、組織全体の問題として捉え、対策を考えることが大切です。

ハラスメントを避ける指導方法を説明し実践させる

ハラスメント研修は、「どのようなことがハラスメントになるのか」「何がいけないのか」の説明に終始してしまっていては意味がありません。

どのような行動であればハラスメントにならないのか、ハラスメントを防止するにはどのような意識でコミュニケーションする必要があるのかを伝える必要があります。

例えば、シミュレーションプログラムとして自社で起こりそうな状況を設定し、どのような対応をすればいいか考える演習を含めると良いでしょう。

管理職の思い込みを取り除く仕掛けをする

管理職のようなベテラン社員は、これまでの成功体験を通じて自分のやり方、考え方が確立しています。そのため、客観的に見てハラスメントにあたる不適切な言動であっても、本人は正しいと思い込んでしまう傾向にあります。

例えば、

- 自分は上司から感情的な叱責を受けて育った。自分の部下も叱責すれば動くだろう

- ミスを繰り返すのは、やる気がないからだ

- 怒鳴ったり脅したりしないと後輩は動かない

などの思い込みがあると、正しい情報を伝えても心の底では「それでも私のやり方でやる」

「そんなことでは部下は育たない」と、受け入れて貰えないこともあります。

この場合は、知識のインプットだけでなく確立してしまった思い込みの脱却が必要になります。

思い込みの脱却のためには、アンラーニングのプロセスを取り入れることがおすすめです。アンラーニングについて詳しくは『【具体例あり】アンラーニングとは?やり方や注意点を解説』をご覧ください。

ケース演習を取り入れる

ハラスメント研修では、知識のインプットだけでなくケース演習を取り入れることが効果的です。

例えば、管理職が部下の人格否定を繰り返してしまう場合、実例演習を通じて自身の言動が人からどう見えているかを客観視します。

この際、講師や他の受講者が別の視点を提示するとより納得してもらいやすいでしょう。自身の行動が唯一の選択肢ではないことを認識してもらい、異なる選択肢を試すというサイクルで思考と行動の変容を図ることが大切です。

ハラスメントを許容しない風土を醸成させる

ハラスメント研修では、ハラスメントを予防し、許容しない風土を醸成させることが大切です。

ハラスメントを許容しない風土を醸成させるためには、管理職自身が知識をつけること、「うちには関係ない」という認識を変えること、いざという時の対応方法などを確立させておくことなどが必要です。

ハラスメント研修の実施方法

では、ハラスメント研修はどのように実施していけば良いのでしょうか。

研修の実施方法は、以下のようなものが挙げられます。

- 集合研修

- eラーニング・動画

- 社外の研修サービスを利用する

一つずつ解説していきます。

集合研修

集合研修は、講師が参加者に対して直接指導を行う形式の研修です。集合研修では、参加者同士の対話やグループワークを通じて、ハラスメントの概念や影響、対処法などを学びます。

集合研修では、参加者が意見交換やフィードバックを行うことで理解度を高めることができます。また、他の受講者と交流することによって異なる価値観や考え方にも触れることもできるでしょう。

eラーニング・動画

eラーニングは、インターネットなどを利用して自己学習型の研修を行う方法です。

eラーニングや動画では、参加者が自分のペースでハラスメントの知識やケーススタディなどを学ぶことができます。

また、集合研修が終わったタイミングで入社する社員や中途社員にも研修を行うことが容易なのもメリットの一つです。

効果的なeラーニングについては以下をご覧ください。

『eラーニングが効果的な研修テーマ13選。成功させるコツや事例を紹介』

アルーが提供しているeラーニング管理システムLMS「etudes」では、ハラスメント対策も含めたコンプライアンス研修を行うことができます。詳しくは、以下のページをご確認ください。

コンプライアンス|LMS・クラウド型eラーニングシステム「etudes(エチュード)」

社外の研修サービスを利用する

社外の研修サービスは、専門的な知識や経験を持った外部の研修会社やコンサルタントに依頼して、ハラスメント研修を行う方法です。

社内に講師として適切な人材がいない、専門知識をつけてもらう時間が無いという場合には社外の研修サービスを利用することがおすすめです。

人材育成会社によるハラスメント研修のメリット

人材育成会社によるハラスメント研修のメリットは、高い専門性や信頼性を持った講師やコンテンツを利用できることです。

また、自社の要望や特徴に応じてオーダーメイドのプログラムを提供してもらえることもメリットの一つです。

研修の外部委託のメリットや委託している企業の割合などは、以下の記事で詳しく紹介しています。

研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント

アルーのハラスメント研修事例

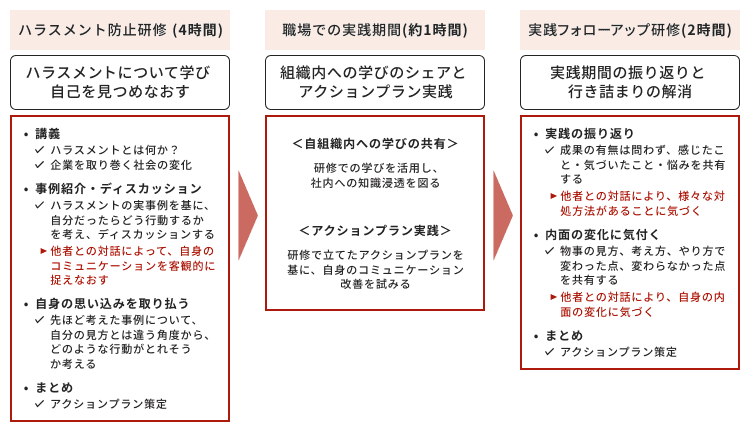

アルーが行ったハラスメント研修の事例をご紹介します。

A社では、次長がハラスメントの知識を明確に理解しておらず、自身のコミュニケーションに対する内省ができていないという課題がありました。

研修のゴールは、ハラスメントの知識が腑に落ちた上で、自身のコミュニケーションを見直し、適切な行動を選択できるようになることとして、企画を行いました。

4時間のハラスメント防止研修では、ハラスメントとは何かや事例紹介・ディスカッションを行い、自身のコミュニケーションを客観的に捉え直してもらいました。また、ハラスメント事例を取り上げ、自分の見方とは違う角度からどのような行動が取れるかを考えてもらいました。

研修後は、1か月間の職場での実践期間を設けます。研修での学びを活かし、社内への知識浸透を図ったり、研修で立てたアクションプランを基に自身のコミュニケーション改善を試みてもらったりします。

その後、2時間のフォローアップ研修を行い、実践内容や内面の変化について振り返ってもらいます。さらにその後のアクションプランの策定を行い、継続的にハラスメントへの意識づけを行っています。

ハラスメント研修はアルーにお任せください

ハラスメント防止措置は全ての企業において義務付けられている取り組みであり、ハラスメント研修はその有効な手段の一つです。

職場の環境改善のためには、繰り返し学習し実践することが求められるでしょう。

ハラスメント研修を効果的に行うためには、個人の問題とせず、組織全体の問題として捉えることや、管理職の思い込みを取り除くこと、ケース演習を取り入れることなどが大切です。

アルーでは、ハラスメント研修をご提供しています。eラーニングを使用した研修はもちろん、自社の課題や事例に合わせて研修をカスタマイズすることが可能ですので、ハラスメント研修についてご検討中の人事担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

eラーニングについて詳しくは下記をご覧ください。

コンプライアンス|LMS・クラウド型eラーニングシステム「etudes(エチュード)」