コンプライアンス研修とは?テーマ・内容・目的と資料の作り方や事例を解説

コンプライアンスとは、公正や倫理の確保を目的とする取り組みのことをいいます。

コンプライ(comply)は「従う」「守る」という意味で、「従わなければならない社会的要請に適切に対応すること」を指します。

企業にとってコンプライアンスは必須ですが、単に法令違反がなければ良いというものではなく、社会から寄せられる信頼に応える必要があるでしょう。

コンプライアンス遵守が叫ばれている昨今、企業側の対応としてコンプライアンス研修を導入している企業が増えています。

コンプライアンス研修ではどのような内容を組み込み、実施していけばよいのでしょうか?

この記事では、コンプライアンス研修の実施内容や重要性、研修テーマのヒントやコンプライアンス研修の実施方法を詳しく解説します。

目次[非表示]

コンプライアンス研修とは

コンプライアンス研修とは、社員一人ひとりが法令や倫理観、社会的ルールを守る意識を高める研修です。 どのような行動がコンプライアンス違反になるのかを知り、倫理観や法令についての基礎知識を学びます。コンプライアンスに関する課題について具体的なケースを上げて学ぶことで、規律ある組織作りを目指すものです。

コンプライアンス研修のテーマ・内容・ネタ例

まず、コンプライアンス研修で有効な研修テーマ(ネタ)の例を紹介します。

どれも重要な項目なので研修内で網羅することがおすすめです。

- ハラスメント

- 著作権や特許権の侵害

- 情報セキュリティ

以下で詳しく解説します。

ハラスメント

職場のハラスメント対策として、国は2020年6月に「労働施策総合推進法」の改正を行い、パワーハラスメントの防止措置を事業主に義務付けました。大企業にはすでに適用され、中小企業の事業主も2022年4月1日から義務化されています。

この法改正により、事業主は以下の措置をとる必要があります。

- 事業主の方針の明確化及びその周知、啓発

- ハラスメントに関する相談窓口の設置と対応するための体制の整備

- 職場のパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、など

参考:職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました!|厚生労働省

以上のことからわかるように、国からの対策要請があるハラスメントには企業として社内周知が鉄則となります。

このため、ハラスメントに関して研修内容のテーマに組み込むのは有効といえるでしょう。

ハラスメントの種類は大まかに以下のものがあります。

パワーハラスメント |

職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為 |

セクシュアルハラスメント |

職場において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること |

マタニティハラスメント |

職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されること |

研修テーマに取り入れ社内に周知させることで、事前にハラスメントを防ぐことができます。

ハラスメント研修について詳しくは、以下の記事でも解説しています。

『【事例あり】効果のでるハラスメント研修とは?目的や内容を解説』

著作権や特許権の侵害

著作権や特許権などは総じて知的財産権として扱われます。

知的財産権は、人の幅広い知的創造活動について、その創作者に独占的に創作を利用する権利などを与えるものです。

そうした権利を無視して無断で創作や商標などを利用し、作成されたものが模倣品・海賊版といわれます。

このように模倣品・海賊版を作成する行為、無断で創作や商標などを利用する行為が権利侵害に当たります。

知的財産権の侵害に当たる場合、創作や商標などの利用禁止や損害賠償を請求される可能性があります。

こうした事態を避けるためコンプライアンス研修のテーマに取り入れ、社内全体で著作権や特許権の侵害について理解しておくことが重要です。

出典:特許庁公式HP

情報セキュリティ

情報セキュリティとは、情報の機密性、完全性、可用性を確保することと定義されています。企業にとって資産ともいえる情報を守るためには、十分な情報セキュリティ対策が必要となります。

- 機密性とは、ある情報へのアクセスを認められた人だけが、その情報にアクセスできる状態を確保すること

- 完全性とは、情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保すること

- 可用性とは、情報へのアクセスを認められた人が、必要時に中断することなく、情報にアクセスできる状態を確保すること

参考:総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/index.html

情報セキュリティが守られていないと、社内の機密情報が安易に持ち出されることなどによる消失や漏洩、利用できなくなるなどのマイナスの影響を受け、企業に大きな損害がでてしまいます。

情報漏洩や法令違反を起こさない体制づくりは企業の社会的責任の一つです。企業の有している価値の高いデータや技術が漏洩すれば企業価値の低下にもつながります。

こういった被害を免れるため、情報セキュリティをテーマにコンプライアンス研修を行うことをおすすめします。

コンプライアンス研修の資料の構成例

コンプライアンス研修は法律や規則の説明だけだと複雑で退屈に感じられがちです。そのため、分かりやすく魅力的な教材作成が求められます。

コンプライアンス教育に役立つ教材の構成と、実践的な研修プログラムの構築方法を紹介します。

ハラスメント防止のためのコンプライアンス研修

ハラスメント防止には、ハラスメントの基準を明確にし、受講者に対して自身の行動基準を調整するよう促すことが大切です。以下のような構成にすることで、ハラスメントに対する意識を高め、自身の行動を見直すことに繋がります。

- 研修の目的と自己紹介

- 【講義】ハラスメントの定義と起こる理由

- 【講義】知識の不足、意識の欠如、誤った指導方法について

- 【グループディスカッション】自己基準の見直し

- 【講義】適切な指導方法とセクシャルハラスメントに関する注意点

- 研修のまとめと質疑応答

特に、次の3点をプログラムに取り入れることがおすすめです。

基準の理解:ハラスメントの定義とその影響を学ぶ

ハラスメントについての「WHY・WHAT」を知ることで、ハラスメントとは何か、どのような行為がハラスメントに当たるのかについて、理解を深めます。そしてハラスメントが与える影響を自身で整理します。

実業務での適用:ハラスメントの基準をもとに、自分の判断基準を見直す

1で定義したハラスメントの基準に基づき、自身が持っている判断基準を見直します。職場でよくあるシーンを取り上げ、自分ならどのように判断するのかについて理由とともに考えてもらうワークを取り入れるのがおすすめです。その後、グループディスカッションや講師からのフィードバックを行ない、自分の判断基準を客観視できる場を設けましょう。

自己の行動基準の設定:具体的な「気をつけるべきこと」を自分自身で決定

受講者自身が「今後気をつけるべきこと」を具体的に決めます。職場ですぐ実践できる内容を具体的に設定してもらうことがポイントです。

設定した目標を他の受講者や講師に共有することで、職場での行動変容にもつながりやすくなるでしょう。

不祥事防止のためのコンプライアンス研修

不祥事防止のためのコンプライアンス研修でも、資料作成の基本はハラスメント防止研修と同じです。コンプライアンス上問題がある事象に対して、「望ましい状態ではないという意識」を持ち、「どんな行動をすべきか」を具体的にイメージできている状態を目指すようにします。そのためには「不祥事防止への意識付け」と「不祥事を防止するための行動の具体化」の2段階に分けた資料・研修を実施します。

資料は以下のような構成がおすすめです。

- 研修の目的と自己紹介

- 不祥事防止への意識付け

- 【グループワーク】入社時の初心を振り返る

- 【講義】ABC理論

- 【グループワーク】自身が不祥事に繋がる行動を起こす場合、どの程度まで追い込まれたときか想定する

- 【講義】自身の行動の影響範囲を知る

- 不祥事を防止するための行動の具体化

- 【講義】不祥事を防ぐための行動を知る

- 【グループワーク】不祥事を防ぐための行動を実践する

- 研修のまとめと今後のアクションプラン設定

不祥事防止への意識付け

不祥事防止への意識付けでは、事例を交えながら不祥事の「影響」を具体的に伝え、自身の言動が与える影響を考えてもらいます。一個人の不適切な言動が、個人(自分)への影響に留まらず、会社全体に悪影響を及ぼす可能性があることをグループディスカッションなどを通じて理解してもらいます。

社会人として、不正を働いた場合に起こりうることとその影響範囲・インパクトを考えたり、 様々なシチュエーションでの行動を想定した事例を読んだりするプログラムを取り入れましょう。自身の行動が社会人としてモラルを守っているものかどうか考えることで、不祥事を防止するための行動の具体化に結びつけます。

不祥事を防止するための行動の具体化

意識づけができたら、不祥事を防止するための行動の具体化を行いましょう。

不祥事を防ぐための行動として、報連相の際に相手視点でのコミュニケーションをとること、悪い知らせは早く知らせることなどの具体的なコツを伝えることが重要です。講義で説明した後は、ペアワークなどで報連相を実践してもらい、どうすれば不祥事防止につながるかを実体験してもらいましょう。

その後、今後の行動につなげるための学習の振り返りと明日からできるためのアクションプランを策定します。

コンプライアンス研修の重要性

コンプライアンス研修の目的は、企業に悪影響を与え得るリスクを識別し、それをコントロールすることで、社員一人ひとりが安全な職場環境を作ることです。

これを踏まえるとコンプライアンス研修は、社会からの信頼を確保するために不祥事という組織のリスクを防止・克服していく取り組みと理解することもできます。

不正やミスを早期に発見して、影響の有無を見極め、適切に是正することで社員の安全を守ることとなり、結果的に企業全体を守ることにつながるでしょう。

コンプライアンスとは

コンプライアンスとは、「法令遵守」を意味する言葉ですが、現代では、社会規範・社会道徳などの広い概念となっています。

国が定める法律や政令などを守ることはもちろんですが、社員が就業規則や社内規程といったルールを守ることや、企業倫理や社会的規範に沿った行動をとることもコンプライアンスに含まれています。

コンプライアンスについて詳しくは以下のページをご参照ください。

『コンプライアンスとは?違反に該当する事例や違反が起こる原因、対処法を解説』

コンプライアンス研修の目的

次に、コンプライアンス研修の目的を解説します。

コンプライアンス研修の目的は大まかに以下の3つになります。

- 法令遵守の徹底

- 社会的・法的リスクの低減

- 企業価値の向上

コンプライアンス研修では、ただ研修をするのではなく、目的をしっかり確認し、コンプライアンス違反を未然に防ぐ有効な研修にしましょう。

法令遵守の徹底

法令遵守の徹底は、厚生労働省からも実施の取り組みが奨励されています。厚生労働省の提案している以下の項目をチェックし、研修の目的としましょう。

- 公務員倫理の徹底と綱紀保持

- 適正な会計経理事務等の徹底

- 法令遵守に係るチェック体制の強化

- 内部通報制度の活用

法令知識の基礎知識を取り入れ、コンプライアンス違反が未然に防げる組織を構築できるでしょう。

参考:各労働局における法令遵守の徹底に係る取り組みの実施状況等の評価について(平成20年度)

社会的・法的リスクの低減

コンプライアンス研修を行う最大の目的は、「社員と企業が遵守すべきルールを共有すること」です。

コンプライアンス研修によって、法令や社内規程・社会的ルールを理解させることができれば、社員一人一人にコンプライアンスを遵守する意識が芽生えます。

また、このように社員同士でルールを共有することで、コンプライアンス違反の発生を未然に防ぎ、リスクマネジメントができる組織になるでしょう。

企業価値の向上

企業価値とは簡単にいうと企業全体の価値を数値で表したものです。その企業にどのような経済的な価値があるのかを、企業が保有する資産や今後生み出していくであろう収益などを総合して判断します。

コンプライアンスを遵守している企業は、社会的規範に則って経営している企業ということになるため、企業価値が高いとみなされます。

コンプライアンス研修を行うことにより、社員が企業の一員としての自覚を持ち、同じ方向を向いてコンプライアンス対策に取り組めるようになるため、企業全体の団結や成果にも直結するでしょう。

また、コンプライアンスを重視し、社員教育を徹底している企業は、取引先や消費者に安心感を与えます。第三者から評価されることで企業価値が高まり、コンプライアンスが重要視される現代社会において「安全な企業」として認識されるでしょう。

コンプライアンス研修の目的を「企業価値の向上」にすると、結果的に従業員の意識を高めることができます。企業の価値を説明し、社員に還元されるものや社員一人ひとりの価値をしっかり理解させることができれば、有意義で有効な研修であったといえるでしょう。

コンプライアンス研修実施のポイント

次に、コンプライアンス研修を実施する際のポイントを解説します。

より有効な研修となるように以下のポイントを徹底し、研修を進めていきましょう。

- 実施のタイミングを見極める

- 最新のデータに基づいて研修を行う

受講者がもっている「思い込み」に気づいてもらう

- 階層によってテーマを変える

- 学びやすい環境を作る

- クイズなどを取り入れ、面白い研修だと感じてもらう

闇雲に研修を行うのではなく、実施するタイミングや環境を鑑み、工夫して取り組んでいくことが大切です。

実施のタイミングを見極める

まず、コンプライアンス研修を行う際は実施するタイミングも見極めましょう。

コンプライアンス違反が発生する懸念があるタイミング、例えば自社や他社でコンプライアンス違反が発覚したとき、法令の制定・改正があったときなどの時期に研修を行うことでより意識を高めることが期待できます。

また、研修の対象を誰にするかによってタイミングも異なります。

新入社員に対しては入社してすぐが好ましく、中堅社員や管理職に関しては一年に一回など定期的に実施するようにしましょう。

最新のデータに基づいて研修を行う

コンプライアンス研修実施のポイントとして、最新のデータに基づいて研修を行うことが挙げられます。

少し前に研修をした際のデータを再度使って研修をした場合、法令の制定や改正に合わせられず、誤った情報を伝えてしまうことにもなりかねません。

また、近年ではSNSやインターネットの普及に伴い、どういった内容がコンプライアンス違反となるかも変化しています。

新たに起きたコンプライアンス違反の事例を取り上げることで、コンプライアンス違反の防止につながるでしょう。

受講者がもっている「思い込み」に気づいてもらう

コンプライアンス研修では、受講者に自分がもっている「思い込み」に気付いてもらうことが重要です。特に管理職は、これまでの経験を通じて自分なりの考え方や仕事の進め方を確立しているため、「こうあるべきだ」「こうすべきだ」という思い込みを持っているケースが多いです。思い込みを持っている社員に対し、研修で頭ごなしに正しい知識を伝えても、反発されてしまう可能性があります。

コンプライアンス研修では、受講者に「自分は思い込みを持っている」ということを自覚してもらい、思い込みからの脱却を図りましょう。具体的には、コンプライアンス違反になりがちなシーンをケース演習で取り上げるのがおすすめです。受講者に自分ならどう行動するか、その行動以外の選択肢はないのか、といった点を考えてもらうことが重要です。

階層によってテーマを変える

社員の階層によってテーマを変えることも効果的です。社員の中には入社したばかりの新入社員もいれば、中堅社員や管理職など責任や業務範囲の大きい社員もいます。研修の対象者に合わせてテーマを変えましょう。階層ごとに解説していきます。

新入社員

新入社員の場合、コンプライアンスという用語自体を聞いたことがない、もしくは聞いたことはあるが説明できないといった社員もいるでしょう。そのため、基礎的な部分から研修していく必要があります。

コンプライアンスの基本的な内容に加え、個人がコンプライアンス違反を起こさないための教育が重要になるでしょう。

特に、新入社員はSNSを頻繁に利用している場合が多く、SNSを通じたコンプライアンス違反の危険性が高いと言えます。

なにが違反にあたるのかを認識させる機会を作り、まずは基礎的なテーマを研修に取り入れましょう。

中堅社員

中堅社員やリーダー層の場合、自分がコンプライアンスを遵守することに加えて、所属部署内でのコンプライアンス違反のリスクに対処することが求められます。

部下・後輩の見本となって、現場のリスク管理をし、コンプライアンス違反が発生した際には、現場と上司をつなぐパイプ役として活躍できることが目標となるでしょう。

日々の業務が忙しく、業務にも慣れてくるため、コンプライアンスに対する意識が希薄になる時期ともいえます。気を引き締め、リマインドするためにも研修は有効です。

管理職

部下を持つ立場になるため、部下に対して模範となる行動を示す必要があるのが管理職です。万が一社内でコンプライアンス違反が起きた場合に対処するための正しい知識が必要になってきます。

部下への指導を適切に行うためには、コミュニケーションスキル等の対人スキルに加え、労務管理等、法律に関する知識も不可欠でしょう。

問題行動を起こす部下に対しての対応や、どのような行為がパワハラやセクハラに当たるのか、十分な知識を享受できるようなテーマを取り上げましょう。

学びやすい環境を作る

コンプライアンス研修実施のポイントとして、学びやすい環境を整えることも重要です。

研修の環境が整っていないと気が散ってしまい集中ができないなどの弊害が出てきてしまいます。

社員に配るレジュメやスライドなども事前に準備を怠らず、情報共有や質疑応答もスムーズにできるよう環境を整えましょう。

クイズなどを取り入れ、面白い研修だと感じてもらう

コンプライアンス研修は座学で行うことが多く、ただ知識を伝えるだけでは受講者が退屈してしまい集中できない可能性があります。

対策として、クイズを項目ごとに取り入れてアクティビティを設けたり、文字だけではなく動画を取り入れたりして面白い研修だと認識してもらいましょう。

コンプライアンス研修の実施方法

最後にコンプライアンス研修の実施方法を4つ紹介します。

- 対面研修

- オンライン研修

- eラーニング・動画による研修

- 人材育成会社による研修

主に4つの方法が一般的です。以下に詳しく解説します。

対面研修

対面研修は、講師が参加者に対して直接指導を行う形式の研修です。

対面研修では、参加者同士の対話やグループワークを通じて、コンプライアンスの概念や対処法などを学びます。

研修では、参加者が意見交換やフィードバックを行うことで理解度を高めることができます。また、受講者同士で交流することによって異なる価値観や考え方にも触れることができるでしょう。

対面研修では、受講者の表情はもちろん、姿勢や仕草、目の動き、メモを取るスピード、メモの内容まで講師は確認することができ、研修の進行や内容をその場でチューニングすることが可能です。

受講者も講師がそばにいるので、集中力を保ちながら受講することができます。

オンライン研修

社員は毎日の実務だけでも忙しくしています。

そこへさらに研修への参加が加わると、大きな負担を与えてしまうことにもつながります。研修参加の負担を軽減し、研修を効率的に実施するために最近導入が進んでいるのが、研修のオンライン実施です。

アルーでは、オンライン研修にも対応しています。オンラインでの研修実績も豊富なため、オンラインでの研修実施に必要なノウハウを活かした、質の高い研修を実施いたします。

オンライン研修について詳しくは、以下のページをご覧ください。

『オンライン研修とは?効果的な実施方法やメリット、成功事例を解説』

eラーニング・動画による研修

eラーニングとは主にインターネットを使った学習方法です。

eラーニングを活用すれば、社員はいつでもどこでも、自分のペースで学習を進められるようになります。コンプライアンス研修を実施する際には、eラーニングを活用するのもおすすめです。

eラーニングでインプットした知識を対面で実施するアプリ開発などで実践するという、ブレンディッドラーニングを活用する研修も有効です。

アルーのLMS「etudes」のコンプライアンス違反プログラムについては以下のページで紹介しています。

人材育成会社による研修

コンプライアンス研修を実施する場合、人材育成会社へ依頼するのがおすすめです。

人材育成会社の講師は研修のプロであるため、わかりやすく最新トレンドをおさえた説明をしてもらえます。社内にはないノウハウを取り込めるため、研修内容も充実するでしょう。

ただし、人材育成会社の講師の実力はその人の能力によりけりです。

外部講師を依頼する際には、その講師が過去に実施した研修実績などをよく確認するようにしましょう。

研修を外部委託する際の選定ポイントについては以下の記事で詳しく紹介しています。

『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』

コンプライアンス研修事例

アルーが実施したコンプライアンス研修の事例を紹介します。

パワーハラスメント防止研修

管理職向けのパワーハラスメント防止研修の事例を紹介します。

当研修では、以下のような講義とケース演習を盛り込みました。

- 講義:パワーハラスメントの基礎知識

- やってはならない言動

- パワーハラスメントをしないためのコミュニケーションスキル

- ケース演習:同じミスを何度も繰り返す部下への対応

- ケース演習:自分で考えようとせず、言われないと動かない部下への対応

- ケース演習:自分は「できる」と思い込んでおり、人の話を聞かない部下への対応

まずはパワーハラスメントに該当する行為にはどのようなものがあるのかを伝え、やってはいけない言動を明確にします。その上で、管理職が実務で直面する様々な状況に対応するためのコミュニケーションスキルを身につけてもらいます。たとえば、「強く言っても部下が動いてくれない」という状況があれば、相手に受け入れてもらいやすい伝え方を学んでもらいます。

講義の後は3つの演習を実施しました。パワーハラスメントが発生しがちなシーンを取り上げ、「自分ならどうするか」「どのような言動が適切なのか」を管理職自身で考えます。知識やスキルをインプットするだけでなく、管理職自身の内省の時間をしっかりと取ることで職場での行動変容に繋がります。

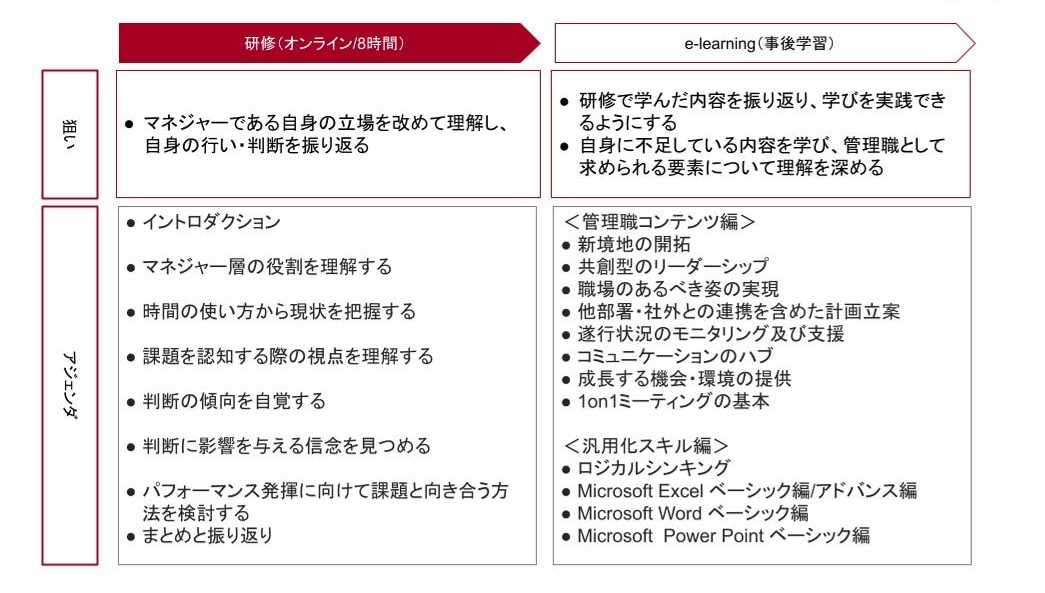

不動産・建設建築業界A社 管理職向けハラスメント防止研修

A社では、自身の立場に対する認識が甘く、悪気なくコンプライアンス違反をしてしまう管理職がいることが課題でした。そこで、パワハラ・セクハラなどのハラスメントへの意識を向上させるために、管理職向けにハラスメント防止研修を実施しました。

管理職の役割、立場はどのようなものなのかを認識し、自身の言動を客観的に振り返ることに重きをおいたプログラムです。

また、研修後にeラーニングを取り入れることで、研修内で分かった自身の足りないスキルを自律的に学べる機会も用意しました。

研修後のアンケートでは受講者の約9割が「研修を通じて職場で活用できる学びを得ることができた」と回答しており、行動変容に繋がる研修内容となっています。