部長が担う役割とは?課長との違いや部長になれる人の特徴、求められる5つの能力を解説

部長は、企業風土に大きな影響を与える、組織の要となる人材です。

ただ、「部長の仕事は何ですか?」と改めて聞かれると、明確に答えることが難しいのではないでしょうか。

従来、部長職に期待される仕事内容は、部内の資源を適切に配分することなどを通じて、部の目標を達成することが中心でした。ですが、企業を取り巻く環境が複雑になるだけでなく、変化のスピードが早くなっている現代において、部長の役割も変わってきています。

実際、人事部の方からは、「部長にも今の時代に合った研修を実施したいけど、何をやっていいのか見当もつかない」というお悩みをよく耳にします。

そこで本記事では、部長の役割や課長との違いについて整理し、部長に求められる能力と実際の部長研修事例をご紹介します。

▼部長育成におすすめの資料3選

目次[非表示]

- 1.部長とは

- 2.部長と課長の違い

- 3.部長になれる人の特徴

- 4.部長の主な業務内容

- 5.部長に求められる5つの能力

- 6.課長から部長へと育成するポイント

- 7.部長研修などで人材を育成するポイント

- 8.部長研修の事例

- 9.まとめ

部長とは

部長とは、部を統括する管理職であり、部の目標を達成するために、責任者として最終的な意思決定をする役割を担う役職です。一般的に部長職の平均年齢は50代前半とされており、日本企業では、どちらかというと管理統制する立場の人、という保守的なイメージが色濃く残っています。

部長は経営層ではありませんが、経営層と同じ目線を持つ必要があり、組織の成長と収益の向上に貢献することを求められます。ですので、部長がプレイヤーとして仕事をすることは基本的にはほとんどなく、多くの部下を動かすことで、部の目標達成を目指します。

部長と担当部長との違い

担当部長とは、専門職として特定分野の業務に就いている管理職のことで、部下を持ちません。つまり部長と担当部長の主な違いは、部下を持っているかどうかと、特定の専門分野のみを担当しているかどうかの2点です。また、担当部長の立場は一般的に部長よりも下で、専門分野に関する決裁権のみを持っています。

部長もプレイングマネジャー?

2021年9月に実施された産業能率大学総合研究所が実施したアンケート調査によると、従業員数100人以上の上場企業に勤務し、部下を1人以上持つ部長の96.9%がプレイヤーとマネジャーを兼務しているそうです。プレイヤーとしての業務割合は、加重平均で約4割ほどで、前回調査よりもプレイヤーとしての割合が増加したということも報告されています。

業務量の増加や人手不足、コンプライアンスへの対応などを背景に、部長が本来担うべきではないプレイヤーとしての仕事をおこなっているのが現実のようです。

参考:学校法人産業能率大学総合研究所『上場企業の部長に関する実態調査』

部長と課長の違い

部長と課長の最も大きな違いは、部長は経営側に立つ存在であるということです。部長は、組織の成長や業績拡大を実現するために、部全体の戦略的な方針を考えたり、全体最適を実現するために資源を配分します。

一方で課長は、現場の管理監督者です。組織の目標を達成するために機能する存在であることは部長と同じですが、現場視点を持つことやメンバーの個性に合わせたマネジメントも求められます。

ここからは、そんな部長と課長の違いを3つの観点からご紹介します。

役割と責任範囲

部長は会社の経営側に立つ存在です。部長は、部全体の健全な運営と成果に対して責任を持ち、部署の進むべき方向性や戦略を考え、資源を配分し、外部対応やリスク対応もおこないます。

一方、課長はあくまでも現場の管理監督者です。部署の戦略をもとに、メンバーを動かし具体的な業務を遂行します。ですので、当然ではありますが、部長は課長よりも責任範囲や決裁範囲が広くなります。

リーダーシップを発揮する範囲

部長は部全体を統括しますので、部下の数も多くなります。必然的に、すべての部下と対話することは難しいですし、部下の減給や降格など、厳しい判断をしなくてはいけない場合もあります。そんな部長には、“人”ではなく、部という“組織”に対して強い影響力を発揮するリーダーシップが求められます。

一方で課長は、現場で部下と直接仕事をします。部下の数も限られるため、みずから率先垂範し、部下一人ひとりの個性に合わせた指導や育成をすることもできます。課長にも組織に対して影響力を発揮することが求められていますが、部長よりも限定的であり、部下という“人”に対して強い影響力を発揮するリーダーシップが主に求められます。

求められるコミュニケーション能力

部長には、経営陣と連携したり、部下である課長を動かしたり、部のメンバーの前で話をしたりして、組織全体を動かすことが求められます。一方で課長は、部下一人ひとりと直接コミュニケーションを取ることも主な業務のひとつです。

つまり部長には、ビジョンを示したり、メンバーを鼓舞したり、集団のベクトルを合わせるためのコミュニケーション能力が求められます。

部長になれる人の特徴

部長は、部を統括する管理職であり、部の目標を達成するために、組織を動かさなくてはいけません。そのためには、「いろいろと工夫する」ことが求められます。部長は、課長よりもできる工夫の幅が格段に増えます。組織管理やメンバーの動かし方、組織のもつ資源の活用など、さまざまな視点から工夫しなくてはいけません。

そのため部長になる人には、視座を高く持ち、視野を広げ多様な選択肢を考え、決断し、さまざまな手法を実行することが求められます。

部長の主な業務内容

部長の業務内容は多岐に渡りますので、具体的にイメージすることが難しいのではないでしょうか。そこでここからは、部長がおこなう業務内容のうち、代表的な7つを取り上げ、それぞれ簡単にご紹介します。

- 管理業務

- 組織の戦略策定と浸透

- 社外との交渉や仕事の創出

- 経営層とのコミュニケーション

- リスクマネジメント

- 働きやすい環境づくり

- 中長期的な人材育成

管理業務

部長は、管轄する部全体の管理業務をおこないます。部によっては、所属する社員が数百人になることもあります。そこで部長は、メンバーをいくつかのグループにわけて、課長や係長などと連携を図りながら、部全体を円滑に運営できるようにします。

組織の戦略策定と浸透

組織を円滑に運営するためには、戦略を策定しなくてはいけません。戦略には、ビジョンや成長戦略、3か年計画のような中長期的なものから、各部署の目標設定や基本計画の立案、KPIの設定のような短期的なものまで含まれます。

そうして策定した戦略を浸透させるのも部長の業務内容のひとつです。戦略を浸透させることで、課長やメンバーがひとつの方向を向いて仕事を進められるようになります。

社外との交渉や仕事の創出

取引先など、社外のステークホルダーとの交渉も部長の業務のひとつです。社外のステークホルダーと交渉することで、メンバーが進めている仕事をスムーズに進められるようにしたり、新たな仕事を創出したりします。そして、対外的なトラブルが発生したときの対応も重要な業務です。部署を代表して問題の解決をおこないます。また、社外だけでなく、他部署との交渉をおこなうこともあります。

経営層とのコミュニケーション

経営層は、会社全体や市場環境を見通して方針を決めます。そのためにも部長は経営層に、現場の状況や今後の課題、リスクの予兆やビジネスチャンスを的確に報告・相談しなくてはいけません。

リスクマネジメント

部長には徹底したリスクマネジメントが求められます。部長は、自分が管轄する部の全責任を負う存在です。社内のコンプライアンスに関するリスクや事業を取り巻くリスクなど、あらゆるリスクを想定して業務を管理しなくてはいけません。

また、トラブルが発生したときには的確な指示を出し、ときにはみずからが動き、適切に対応するのも部長の業務です。

働きやすい環境づくり

メンバーが働きやすい環境をつくることも、部長が担う業務内容のひとつです。働く環境を改善することによって、離職防止やモチベーション向上、組織の生産性向上などの効果が期待できます。

それぞれの部下のメンタルケアをすることもありますが、仕事を進める仕組みを変えたり、新たなシステム導入を進めたり、組織風土の改善を目指すことなどによって、働きやすい環境をつくるのが、部長の主な役割です。

短中期的な人材育成

いくら部長個人の能力が優れているといっても、部全体で起こっている事象をすべて自分で解決することはできません。人材育成は、今現在の組織の生産性を高めることと、将来の組織運営を担う次世代人材の確保につながる重要な施策です。

部長みずからが育成に携わるというよりは、適切に仕事を割り振り、権限を与えることなどを通じて、間接的に部下を育成することが主に求められます。場合によってはOFF-JTとして、研修を実施することも有効です。

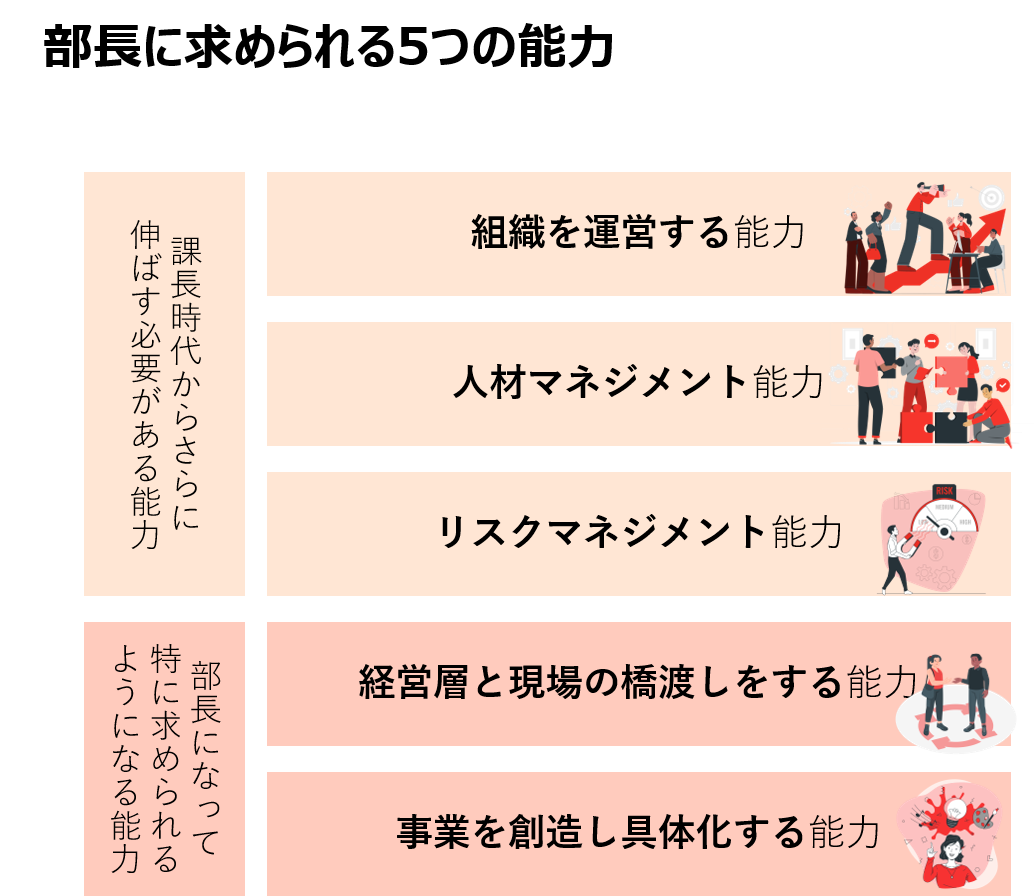

部長に求められる5つの能力

部長に期待された役割をまっとうするために、部長にはどのような能力が必要なのでしょうか。ここからは、部長に求められる能力を5つご紹介します。

下図のように、部長に求められる能力は、大別すると、

- 課長時代からさらに伸ばす必要がある能力

- 部長になってとくに求められるようになる能力

の2つに分けられます。

組織を運営する能力

部長は、短期的、あるいは中長期的に部という組織が機能するようにしなくてはいけません。そして、短期的には部の目標を達成し、中長期的には部が安定して成長できるようにします。

組織を運営する能力は、課長にも求められる能力ですが、部長に求められる成果は課長よりも大きく、管理する組織も課長より広くなります。

たとえば短期的には、KGI・KPIの設定や進捗確認、適材適所の人材配置などを通じて、部の目標を達成させます。また、中長期的には、経営戦略や中長期計画を策定し、人と組織が成長できる環境を整備して、部が安定して成長できるようにいます。

人材マネジメント能力

人材マネジメント能力は、

- 評価や育成を通じて、(とくに課長を)成長させる力

- 仕事を任せることを通じて、メンバーが成長できる環境を整える力

の2つに大別することができます。

前者は、自分の直属の部下である課長を中心に、評価やフィードバックを通じて、人材を育成する力です。課長を育成することで、課長が自律的に仕事を進められるようにし、さらに課長が自分の部下を育成できるようにもします。また、課長を育成することは、自分の次の部長を任せられる人材の確保にもつながります。

後者は、部のメンバーが自分を成長させられる場を整備する力です。人材を配置したり、ときには抜擢し、適切な権限を与えて、仕事を通じて成長を感じられるようにします。部全体に足りない能力があるときには、事業部内で研修を実施することもあります。

リスクマネジメント能力

仕事にはリスクがつきものです。部全体を管理することになれば、考えられるリスクも膨大な数になります。リスクに備えることができるように、部下に教育をするなどしてトラブルの芽に気づくようにし、あらかじめリスクを洗い出せる環境をつくります。

また、いざトラブルが発生した場合には、的確な対応をしなくてはいけません。部長が動くようなトラブルは、会社にとって大きなダメージにつながりかねません。損失を最小限に抑えたり、あるいはピンチをチャンスに変える能力が求められます。

経営層と現場の橋渡しをする能力

部長は、経営側に立って経営層と現場の橋渡しをしなくてはいけません。課長は現場の意見を上司に伝えることも重要な役割のひとつですが、部長はおもに経営側に立ちます。

そこで活用されるのが、ビジョンやミッション、あるいはパーパスです。現場で働くメンバーは目の前の仕事に追われ、どうしても視野が狭くなりがちです。そこで部のビジョンやミッション、パーパスをつくり、浸透させることを通じて、部全体に影響力を発揮し、メンバーの視野を広げ、ベクトルを合わせます。

課長時代は現場目線で細かくフォローできたことも、部長だとできなくなります。個人ではなく集団を動かせるように、自身の能力を伸ばすことが求められます。

事業を創造し具体化する能力

現代の部長にとくに求められる能力です。現代はVUCAの時代です。現在の事業を確実に成長させるだけでは、中長期的に組織が安定できる時代ではなくなっています。

現在の延長線上ではない未来に目を向け、組織の中長期的な成長をデザインするためには、新たな事業を創造し、具体化する能力が必要です。

こうした事業創造は、部を超えて、全社の戦略やブランディングに影響を及ぼすこともある重要な施策です。経営側に立ち、部全体を見渡せる部長だからこそできることといえます。

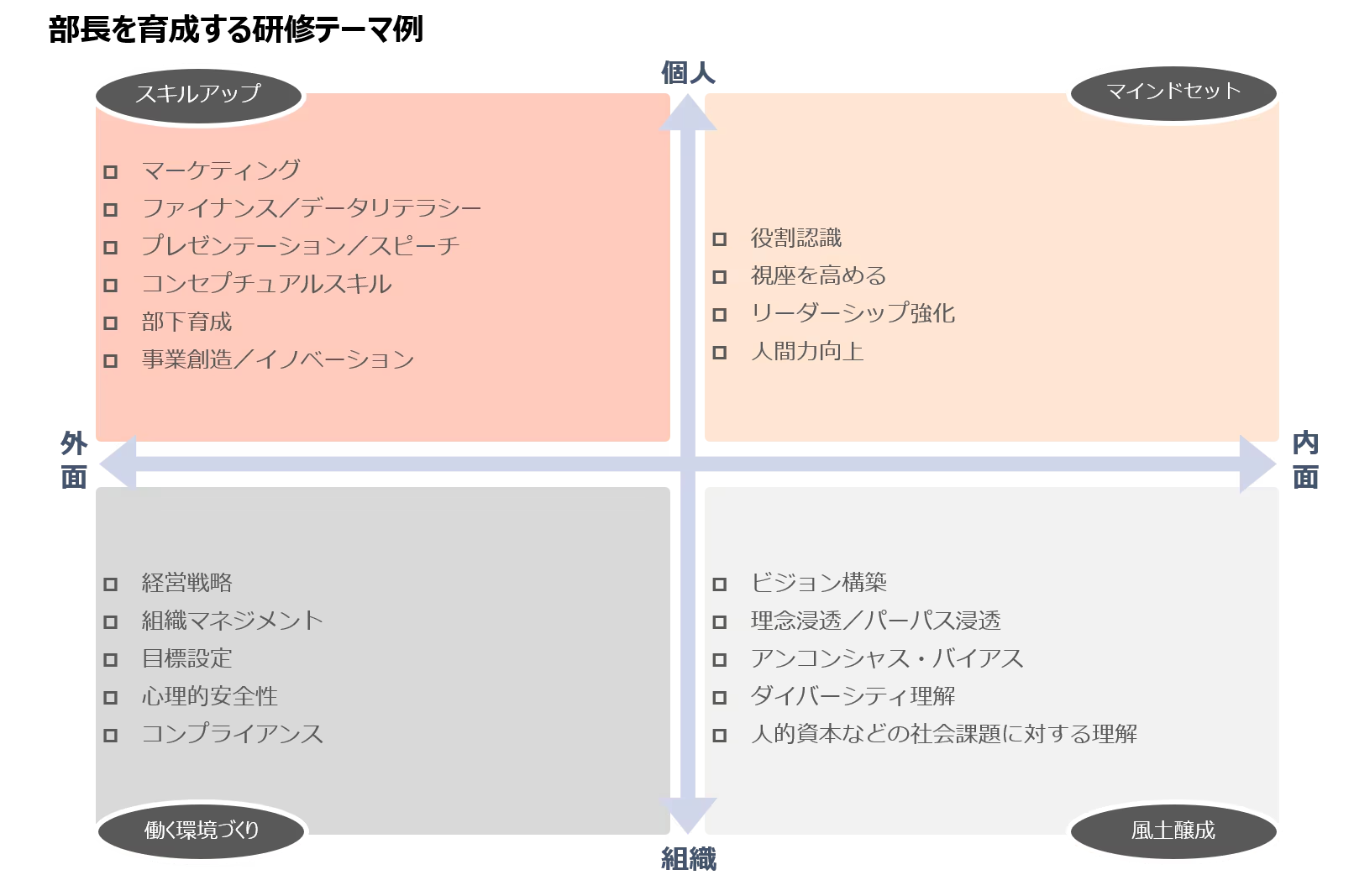

課長から部長へと育成するポイント

では、部長に必要な能力を身につけてもらうためには、どのような育成が有効なのでしょうか。ここからは、研修という手段に焦点を絞って、部長に効果的な研修テーマをご紹介します。

部長は企業風土の醸成に影響力を発揮できる存在ですので、研修テーマは下図のような4象限に分けることができます。

個人のマインドセット

部長は課長よりも影響を及ぼす範囲が広がり、求められる成果のレベルも高まります。そこでまずは、役割を認識してもらったり、視座を高めるようなマインドセットをすることが重要です。また、組織に対して影響力を発揮できるようリーダーシップを強化したり、人間力を高めることも有効です。

個人のスキルアップ

部長が身につけなければいけないスキルは多岐に渡りますし、会社ごとの事情によっても異なります。ここでは、部長が身につけたい代表的な以下のスキルをご紹介します。

【経営視点を持つためのスキル】

- マーケティング

- ファイナンス/データリテラシー

【自分の考えや想いを発信するためのスキル】

- プレゼンテーション/スピーチ

【ものごとの本質を見極めるためのスキル】

- コンセプチュアルスキル

【新たな事業を創造するためのスキル】

- 事業創造/イノベーション

働く環境づくり

メンバーが働きやすい環境をつくるために身につけたい能力です。組織を円滑に運営するための経営戦略を策定する能力や、組織マネジメント能力向上、目標設定能力向上が挙げられます。また、心理的安全性やコンプライアンスについて学ぶことも、働きやすい環境づくりにつながります。

風土醸成

部長の影響力は非常に大きく、組織の風土をつくるのは部長と言っても過言ではありません。ビジョンを構築し、理念を浸透させることによって、組織のベクトルを合わせたり、多様性や社会課題に対する理解を通じて新たな考えを取り入れたりする能力は、部長が身につけたい能力のひとつです。

部長研修などで人材を育成するポイント

部長を育成する際には以下のようなポイントを意識しましょう。

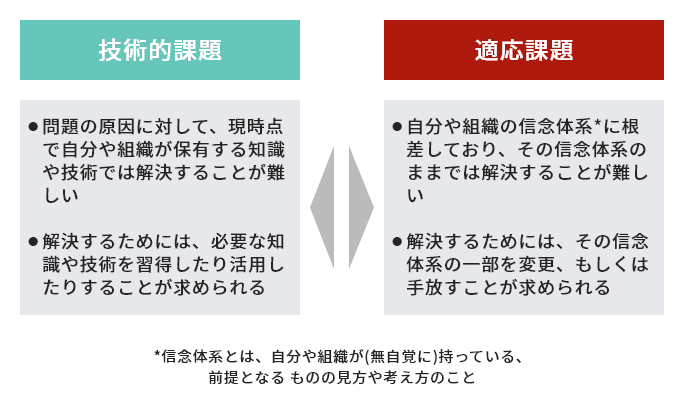

適応課題にアプローチする

適応課題とは、自分や組織の価値観や考え方に根ざしており、今のままの価値観では対応が難しいような課題のことです。適応課題を解決するためには、自分が無意識に持っている価値観を変革したり、手放したりすることが求められます。対となる言葉は「技術的課題」で、現時点で自分や組織が保有する知識や技術では解決は難しいが、知識や技術を習得すれば解決するような課題のことです。

研修では技術的課題ばかりにアプローチしがちです。しかし、部長のような経験や知識が既に豊富な人材に対しては、技術的課題へのアプローチだけでは変革が起こらない可能性が高いです。「今さら覚えるべき知識や技術はない」と思われてしまうのです。

部長へ研修を行う際には、部長自身の価値観を明らかにし、必要であれば変革を促すようにしましょう。

適応課題を用いた研修アプローチについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『適応課題と技術的課題の例を紹介。研修で適応課題にアプローチする方法』

内省を行い、自身の課題を認識させる

経験豊富な部長には、まず自身の経験の棚卸と課題の認識を行ってもらいましょう。内省し、自身の課題を自ら見つけることで、その後の研修内容を受け入れやすくなります。

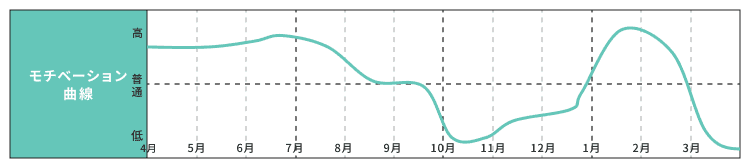

経験の棚卸には、「モチベーション曲線」を記載してもらうワークを取り入れるのがおすすめです。

入社から今までを振り返ってもらい、自身がどのようなときに喜びを感じるのか、どのようなときに怒りを感じるのかなどを言語化するワークです。事前課題として考えてきてもらい、アイスブレイク代わりにグループで共有するのもおすすめです。

外部の研修会社・コーチを利用する

部長研修では外部の研修会社を利用するのがおすすめです。内製で実施する場合、部長より経験豊富な講師を見つけることがまず難しいでしょう。また、経験豊富で目の肥えた部長に「役に立つ研修だった」と思ってもらうには、専門的な知識をもって研修設計を行なう必要があります。

外部の研修会社に委託したり、コーチを依頼したりすれば、人材育成のプロの視点から研修設計や運営を行ってもらえます。講師も、マネジメント経験や経営者としての経験をもった人材を紹介してもらえるでしょう。

研修を外部委託する際のポイントについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』

部長研修の事例

アルーでは、多くの企業へ部長研修を提供してきました。その中から3つの成功事例をご紹介します。

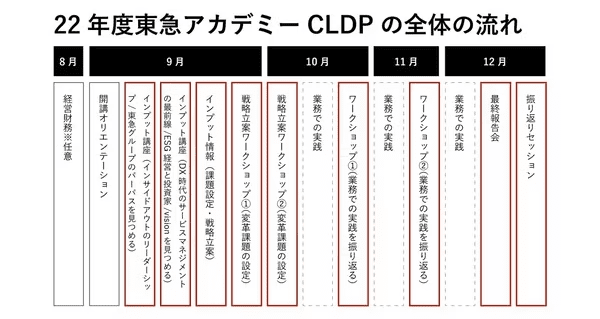

事例1:東急株式会社

東急株式会社様では、経営者育成を目的として「東急アカデミー」と呼ばれる選抜研修を実施していました。ところが、コロナ禍をはじめとする社会環境・事業環境の変化に直面し、「東急アカデミー」の内容を見直すことになりました。

アルーからは、「インサイドアウトのリーダーシップを身につける研修」を提供しました。受講者自身が大切にしている志と自社・自部門が目指すべき姿の重なりを見つけることで、リーダーシップの発揮を促す研修です。

▼研修の全体像

受講者自身にインサイドアウトで提案をしてもらうことで、インサイドアウトの考え方を理想論ではなく、実務に落とし込めた事例です。

東急株式会社の事例について詳しくは以下のページをご覧ください。

【東急株式会社導入事例】経営人材の鍵は、矛盾を両立するインサイドアウトのリーダーシップ

事例2:株式会社ヤマハコーポレートサービス

株式会社ヤマハコーポレートサービスでは、「インサイドアウトのリーダーシップ」を育む対話型研修を実施しました。

株式会社ヤマハコーポレートサービスではこれまで、指示されたことを推進する人材が部長として評価される傾向にありました。しかし本来、部長クラスは仕事により高い視座を持ち、ヤマハの代表として自分の意思を明確にして、それに基づいた判断をする必要があります。このあるべき姿に近づくため、「インサイドアウトのリーダーシップ」を養う研修を実施しました。

当研修では、4日間にわたる対話を1ヵ月程度の間隔をあけて、三つのセッションに分けて実施したことが特徴です。講師も、リーダー経験と教師経験の双方がある人材をアサインし、多様性のある対話の創出を促しました。

参考:アルー株式会社:変化に適応し矛盾を両立するこれからの経営とリーダーのあり方 リーダー育成事例と最新の経営理論で紐解く [講演レポート]

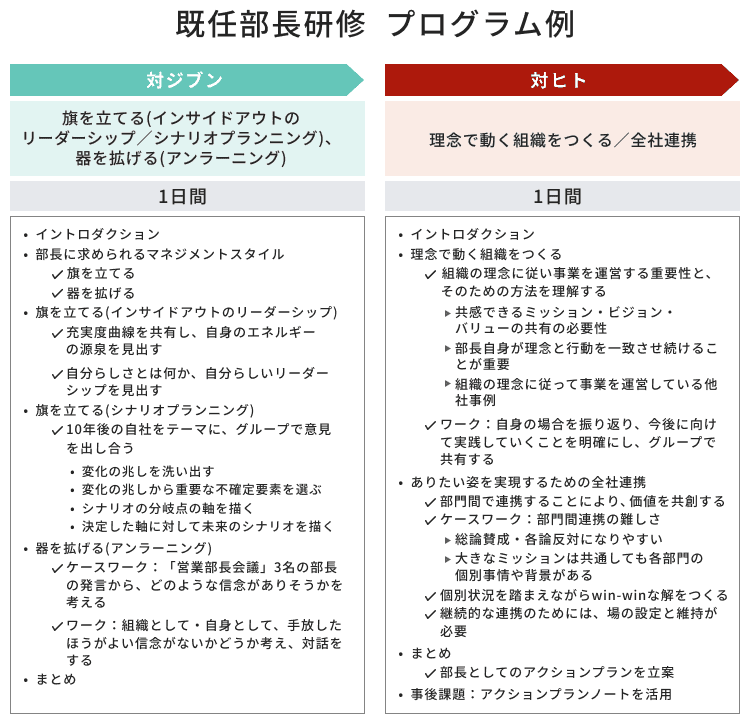

事例3:大手旅行会社の事例

大手旅行会社A社では、既任部長に対して研修を実施しました。「部長層には経営陣へ提言をもっとしてもらいたい」という課題があったため、部長の役割として「旗を立てること」と「器を拡げること」を認識してもらいました。そして、理念の重要性と部門間連携の重要性を理解し、ゆくゆくは経営陣へ提言ができるようなアクションを実践していくことを目指しました。

まとめ

いかがでしょうか。

今回のコラムでは、部長の役割や課長との違いについて整理し、部長に求められる能力と実際の部長研修事例をご紹介しました。部長に求められる能力や成果は幅広く、最近では、役割ごとに部長を複数人任命する企業も出てきました。そんな漠然とした部長のイメージを具体的にする一助となりましたら幸いです。

アルーの部長研修について詳しくは以下のページをご覧ください。

アルーの部長研修サービス