自己理解とは?必要性や深め方、やらないことのデメリットを解説

自分の特性を知り、変化のきっかけをつかむためには、自己理解を深めることが大切です。しかし、「どうすれば社員に正しく自己理解を深めてもらえるのだろうか」と疑問に感じている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

自己理解を深めるためには、コーチングや性格診断などで自己理解の機会を設けたり、研修で自己理解のためのワークに取り組んでもらったりすることが有効です。

この記事では、自己理解の概要や社員に自己理解を深めてもらう重要性、自己理解を深めるための施策や実際の研修事例について解説します。

目次[非表示]

自己理解とは

自己理解とは、さまざまな手段を用いて自分自身の性格や気質、タイプや考え方、価値観などを深く知り、それを自分自身の特性として受け止めることです。自己理解を深めれば、自己の変化のきっかけをつかめたり、他者へ意識が向けられるようになったりします。

自己理解の概要を詳しく確認していきましょう。

自己理解の定義

先程も解説したように、自己理解とは自分自身の性格や気質、タイプなどを深く理解し、それを自分自身として受け止めることを指します。

自己理解には、さらに細かく以下のような2種類の分類があると言われています。

- 公共の自己理解……社会生活を営む中で、他人からどのように見られているかを理解すること

- 私的自己理解……外部からの刺激によって自分に引き起こされる心身の変化を理解すること

公共の自己理解は、社会規範を理解しながら行動するために必要な自己理解です。一方で私的自己理解は、自分の感情をコントロールしたり、ストレスを解消したりする際に必要となります。

自己理解を深めるとは

自己理解を深めるとは、社会における他者との交流を通じて自分自身の特性を把握し、受け入れていくことです。

人間には、「優しい」「思いやりがある」「恥ずかしがり」といったように、それぞれ異なる特徴があります。しかし、自分自身の特性は思いのほか理解していないものです。他者と関わる中で、「自分は〇〇な人間である」といった自己イメージを確立していきます。

自分のパーソナリティを理解して、自分を客観的に見つめ直すプロセスが、自己理解を深めることと言えます。

自己理解と似た意味の言葉とその違い

自己理解には、「自己評価」「自己肯定」「自己意識」などいくつかの似たような単語が存在します。これらの間には、微妙な意味の違いがあるため注意が必要です。

- 自己評価

- 自己肯定

- 自己意識

自己理解と似た意味の言葉と、それぞれの違いについて解説します。

自己評価

ビジネスシーンにおける自己評価とは、自分の価値を確立していくために、自分自身の優れている点や長所、あるいは改善すべき点などに気づいていくことです。

社会心理学では、「自分がどのような特徴を有しているか認知した内容に対して自分を評価すること」と定義されます。

自己理解と自己評価は混同しやすい言葉ですが、自己評価では自分自身の改善に重点が置かれていることが最大の違いです。自己理解はあくまでも自分の特性を把握して受容することですが、自己評価は自己の改善へつなげる点で異なります。

自己肯定

自己肯定は、自分の長所や短所、考え方のクセや性格などをありのままに受け入れることを指します。臨床心理学者の間でも定義が分かれる言葉ではありますが、もともとは教育現場で用いられていた自分の特性を受け入れるニュアンスの言葉です。

自己肯定では自分自身を受け入れる点が重視されるため、単に自分の特性を把握する自己理解とは異なります。自分を構成する要素を肯定的に捉えるのが自己肯定であると理解しておきましょう。

自己意識

自己意識は、自分自身に向けられる意識のことです。外的なものではなく、自己の内面に向けられた意識のことを自己意識と呼びます。

自己理解は自分の特性を把握して受け入れることを意味するのに対し、自己意識は自分自身に向けられる意識そのものを指すという違いがあります。自己意識を抱き続けることによって、自己理解が深まっていくと覚えておくとよいでしょう。

自己理解はなぜ必要なのか

自己理解の概要や、混同しやすい言葉との違いについて解説しました。それでは、ビジネスの現場においてどうして自己理解が求められるのでしょうか。

- 自分の変化のきっかけになる

- 自分の特性に合った選択ができるようになる

- 他者にも意識を向けられるようになる

- 他者理解が深まる

- 他者理解ができるようになり相互理解につながる

自己理解が必要な理由や、自己理解を深めるメリットを解説します。

自分の変化のきっかけになる

自己理解を深めれば、自分自身の変化のきっかけをつかむことができます。

例えばディスカッションをする中で、意見が対立してきたようなビジネスシーンを考えましょう。こうした場面で、「意見が対立すると自分は感情的になりやすいのだな」と傾向を知っておくと、「有意義に議論を進めていくためにはどうすればよいのだろうか?」と考えるきっかけを得ることができます。

自分自身を客観視することで、自分に沸き起こっている感情の源泉を理解できます。その結果、徐々に自分自身を意識的にコントロールできるようになるのです。

自分の特性に合った選択ができるようになる

自己理解を深めておけば、大事な分岐点で自分の特性に合った選択ができるようになります。

パターン化されたキャリアを歩む社員がほとんどだった従来の人事制度とは異なり、現在は自分自身でキャリアを切り開く「キャリア自律」の考えが欠かせません。自分の可能性を最大限に引き出すキャリア選択を実現するためには、自分の特性を正しく把握することが必要です。

自己理解の深い人物は、自分のパーソナリティや特性を正しく認識しているため、自分に最適な選択がしやすくなります。

キャリア自律に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

『【事例あり】キャリア自律とは?企業が支援するメリット・デメリット』

他者にも意識を向けられるようになる

自己理解を深めれば、他者にも目を向けられるようになります。

自己理解を深めるためには、「他人から自分がどう見られているのだろうか?」という他者の視点を常に意識する必要があり、普段からこの習慣をつけることで、仕事でも他者目線を意識できるようになるのです。「この行動を取ったら相手にどう思われるだろう?」と考えながら行動できるようになるため、コミュニケーションがスムーズに進みます。

他者理解が深まる

他者にも意識を向けられるようになった結果、他者理解が深まる効果も期待できます。

自分だけでなく他者の内面にも目を向けられるようになるため、他者への共感力が向上します。また、相手の考えを引き出すヒアリング力も向上するでしょう。こうした能力が上がることで、他人をより正確に理解できるようになるのです。

さらに、他者理解が深まるため、普段とは違う同僚や部下の様子にも気づきやすくなります。そのため、必要なときにサポートが提供しやすくなったり、メンタル管理がしやすくなったりといった効果もあるでしょう。

他者理解ができるようになり相互理解につながる

他者理解が深まった結果、他者理解から相互理解へとつながっていくメリットもあります。

他者理解ができるようになれば、相手の心情を推し量ったり、ヒアリングを通じて求めているものを把握したりするのが得意になります。その結果、コミュニケーションの質が向上し、相互理解が進むようになるのです。

お互いのことがより深く理解できるようになれば、職場での効果的なコミュニケーションが実現します。また、職場全体の関係構築が進んだり、心理的安全性が向上したりといった効果も感じられるでしょう。

自己理解の深め方

自己理解を深めるためには、自己理解に役立つフレームワークを活用したり、他人からのフィードバックをもらったりすることをおすすめします。

- 内省・自己分析をする

- 他人からのフィードバックをもらう

- データを活用する

- コーチングを受ける

- アセスメント、性格診断を受ける

ここからは、自己理解を深める方法を一つひとつ解説します。

内省・自己分析をする

内省や自己分析に取り組むのは、自己理解を深める上でおすすめの方法です。

普段の仕事で自分がどのような特性を発揮しているのか、日常生活でどのような傾向を持っているのかなどを振り返る機会を設け、内省してもらうとよいでしょう。内省を通じた自己理解にはいくつかの役立つフレームワークがあるため、それらを活用するのもおすすめです。以下の項目で自己理解に役立つフレームワークを具体的に紹介します。

自己理解に役立つフレームワーク

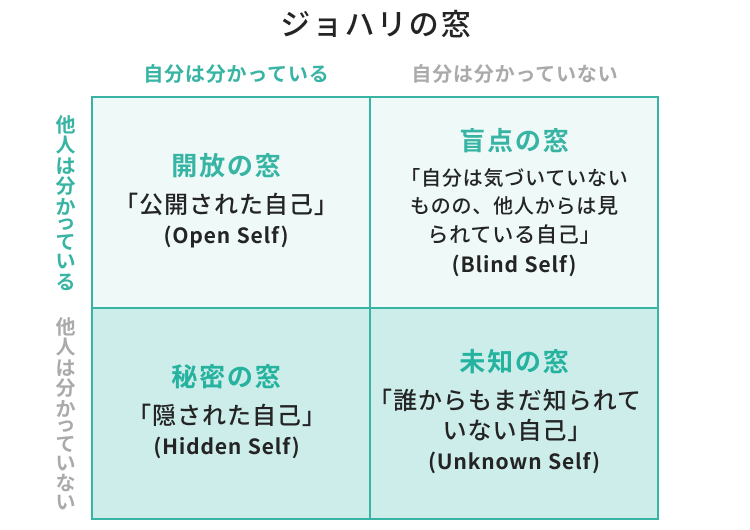

自己理解に役立つフレームワークとしては、「ジョハリの窓」「モチベーション曲線」の二つがおすすめです。

ジョハリの窓とは、自分の構成要素を「自分が分かっているか」「他人は分かっているか」という二つの軸で分類し、プロットするフレームワークです。

それぞれの部分に、以下のような名前がついています。

- 盲点の窓:自分は分かっていないが、他人は分かっている

- 未知の窓:自分も他人も分かっていない

- 秘密の窓:自分は分かっているが、他人は分かっていない

- 開放の窓:自分と他人がともに分かっている

グループワークなどを通じて、この4つにどのような自己が当てはまるのか、深掘りしていくことをおすすめします。

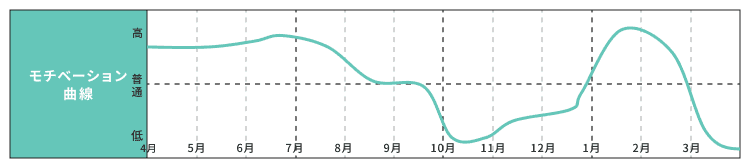

モチベーション曲線は、自分の過去を横軸にとり、それぞれの時点でのモチベーションの高さをプロットして線でつなぐフレームワークです。

モチベーションが向上したときに何が起こったのか、あるいは低下したときに何が起こったのかを見返せば、自分の特性が見えてきます。自己理解を深めるとともに、仕事に対するモチベーションの源泉を理解したい場合におすすめのフレームワークです。

アセスメント、性格診断を受ける

アセスメントや性格診断を受けることによっても、自己理解を促進する方法の一つです。厚生労働省の提供しているGATBや、VRTと呼ばれる職業レディネステストなどを活用し、自己理解を深めてみましょう。

特に、MBTI®(※注)は自己理解を進める上で有効なメソッドです。MBTI® では受講者のベストフィットタイプ(もっともしっくりくるタイプ)を見つけ出す過程そのものを重視しているため、「検査結果を知って終わり」となりづらいのが特徴です。

※注:MBTI is a registered trademark of the Myers&Briggs Foundation in the United States and other countries.

自己理解が浅いことによるデメリット

自己理解が必要な理由を紹介しました。それでは、自己理解が浅いと一体どのようなデメリットが起こってしまうのでしょうか。

- 成長の速度が遅くなる

- 自分らしさが実現しにくい

- 人間関係でトラブルが起きる

自己理解が浅いことによるデメリットを詳しく解説します。

成長の速度が遅くなる

自己理解が浅い場合、自分自身の成長速度が低下してしまうデメリットがあります。

自己理解の浅い社員は、他人から見たイメージと自分自身が抱いているイメージが乖離する傾向にあります。その結果、他者からフィードバックをもらっても素直に受け止めきれず、欠点を補って成長していく機会を失ってしまいます。

また、自己理解が浅い状態だと、自分の感情や内面をコントロールすることが難しいです。そのため、他社員と関わりを持って刺激を受けながら成長していく機会も逃してしまうと言えます。

自分らしさが実現しにくい

自己理解が進んでいない社員は、自分らしさが実現しにくくなってしまいます。

キャリア自律を実現する上では、自分の長所や短所、特性や強みなどをしっかり把握することが大切です。一方で自己理解が進んでいない場合はこうした認識が甘いため、どのような選択をすれば自分らしいキャリア選択ができるのか分かりません。

また、キャリア選択の重要な要素である「自分の強み」は自分ひとりで認識できるものではありません。自己理解が進んでいないと、他者からのフィードバックを素直に受け止めづらくなってしまい、これが自分らしさの実現を阻む場合もあるでしょう。

人間関係でトラブルが起きる

自己理解が浅い場合、人間関係でのトラブルにもつながります。

自己理解を深めれば他者理解が深まるため、コミュニケーションの質が向上して相互理解につながります。反対に自己理解が浅い場合、他者理解も促進されず他人を受け入れるのが難しくなってしまいます。コミュニケーションの質の低下が、人間関係のトラブルを招く場合も少なくありません。「〇〇さんはこうしてくれると思っていたのに」といった些細なすれ違いが、いつの間にか大きな溝となってしまうのです。

自己理解が難しい・できないと言われる理由は?

自己理解にはさまざまなメリットがありますが、一方で自己理解が難しい・できないと感じてしまう社員もいます。自己理解が難しい・できないと言われる理由は、自己理解を進める上では自分のポジティブな面だけでなく、ネガティブな面にも目を向ける必要があることにあります。

自己理解を進める際に他者からもらうフィードバックは、必ずしもポジティブなものばかりではありません。ネガティブなフィードバックも積極的に受け入れる心構えがなければ、自己理解は深まらないでしょう。

また、「アイデンティティ」の語源を生み出したことでも知られる社会心理学者のエリクソンは、青年期にポジティブな面として「アイデンティティの確立」、ネガティブな面として「アイデンティティの拡散」が起こるとしています。入社時や異動時など、キャリアの重要な転換点ではアイデンティティの拡散が起こりやすくなってしまうため、自己理解が進まなくなってしまうのです。

アルーが提供する自己理解に関する研修事例

人材育成を専門に手掛けているアルーでは、自己理解を深めるための研修を数多く実施してまいりました。ここでは、その中から特に参考となる事例を2つピックアップして紹介します。社員に自己理解を深めてもらいたいと考えている場合は、ぜひ参考にしてください。

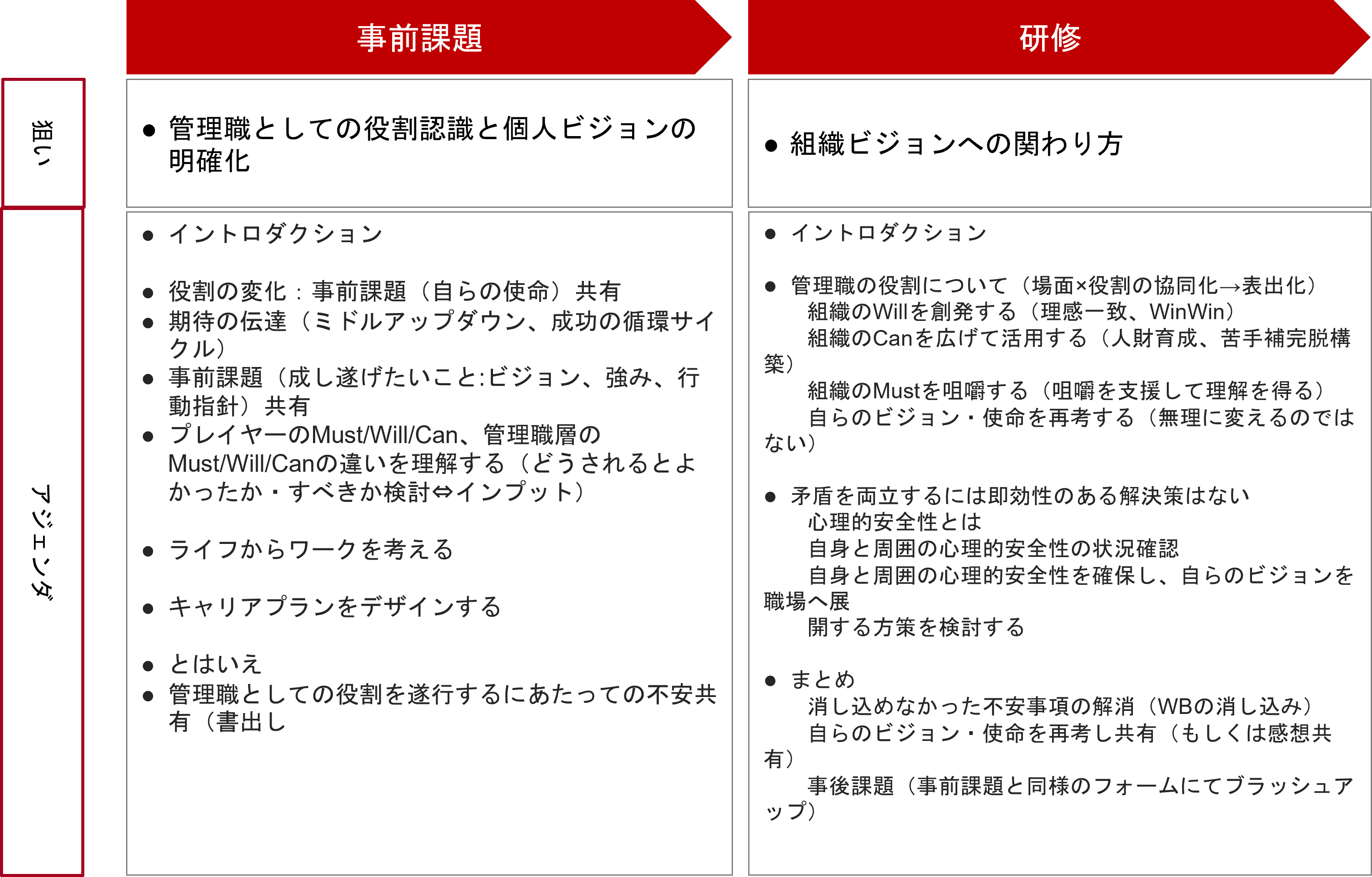

新任管理職向けキャリアデザイン研修

貿易業のA社では、新たに管理職へ昇任する社員に対し「課長としてのあるべき姿」を把握してもらいたいと考えていました。そこで、自らの価値観の棚卸しを行って自己理解を深めるため、自己理解を盛り込んだキャリアデザイン研修を実施しました。

研修では期待の伝達方法など管理職としての基本スキルを学んだあと、ライフとワークの関わりについて考えたり、キャリアプランをデザインする方法について学んだりしました。

周囲からの期待と、自分らしさを発揮したリーダーシップを調和させる方法について理解してもらった事例です。

本事例のプログラム詳細は、以下のページからご確認いただけます。

【事例】自らの成し遂げたいことを整理し管理職としてビジョンを持ち実行できる管理職育成例

▼事例資料ダウンロードはこちら

自身と部下のキャリアを描くキャリアデザイン研修

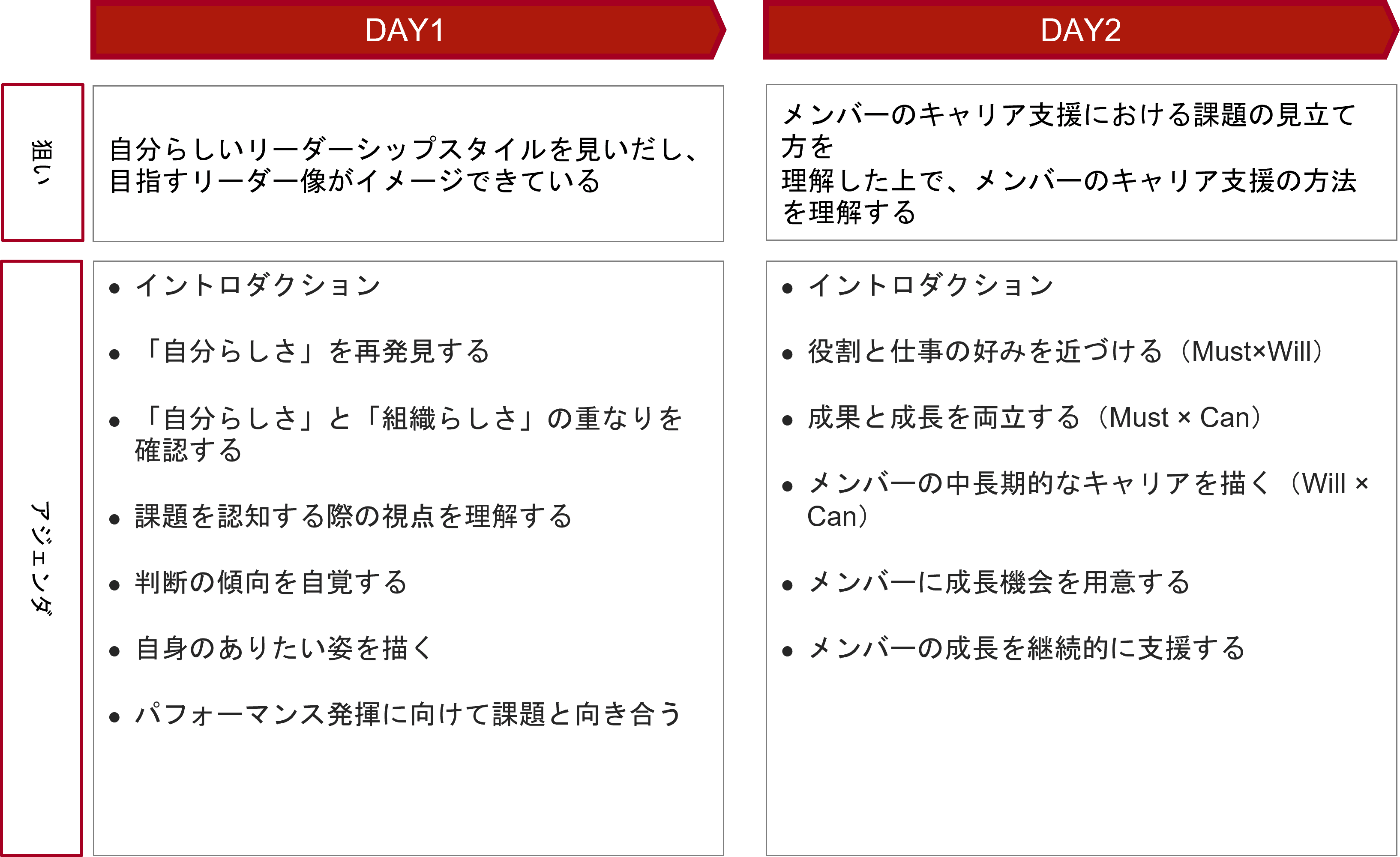

「外部環境が大きく変化する中で自律型社員の育成を行いたい」と考えていたB社では、自身と部下のキャリアを描くためのキャリアデザイン研修を実施しました。

本研修ではまず第一のゴールを「自己認知」と設定し、自分の経験を振り返ることで自分のエネルギーの源泉を理解することからスタートしています。

2日間に渡る研修プログラムでは、まず自分らしさを再発見し、自分らしさと組織らしさの重なりについて考えてもらいました。その後、成果と成長を両立する方法を学び、部下のキャリアを描く方法へとつなげています。

適応課題へ積極的にフォーカスした研修内容となっており、受講者の人間的成長を促した研修事例です。

本事例の詳細は、以下のページからご確認ください。

【事例】目指したい管理職像をイメージし行動変革と習慣化を目指す管理職向けキャリア支援施策例

▼事例資料ダウンロードはこちら

社員の自己理解を深めるならアルーにお任せください

社員の自己理解を深めるなら、ぜひアルーへお任せください。

人材育成のプロフェッショナルとしてさまざまな人材育成支援を行ってきたアルーでは、これまでにMBTI®(※注) ワークショップを始めとした数多くの自己理解研修を実施しています。

アルーではアウトプット中心の研修を重視しているため、研修中に得られた自己理解の結果に納得しやすい特徴があります。

自己理解を深めるための研修の実施をご検討の場合は、アルーまで気軽にご相談ください。豊富な実績を活かし、貴社に最適な育成施策をご提案いたします。

※注:MBTI is a registered trademark of the Myers&Briggs Foundation in the United States and other countries.