【事例あり】キャリア自律とは?企業が支援するメリット・デメリット

終身雇用制度が崩壊し、雇用の流動化が進んでいる昨今では、個人が主体的にキャリアを構築することが重要です。そこで最近注目されているのが、キャリア自律の考え方です。

社員のキャリア自律を企業が支援することには様々なメリットがあり、実際に社員のキャリア自律を支援している企業も少なくありません。そこでこの記事では、キャリア自律の概要やメリットとデメリット、キャリア自律を企業が支援している事例などを詳しく解説します。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

キャリア自律とは?

キャリア自律とは、社員個人が自分自身のキャリアについて興味を持って真剣に検討を重ね、仕事を通じた自己成長に自ら取り組み、積極的に自分自身のキャリアを切り開いていこうとする考え方のことです。

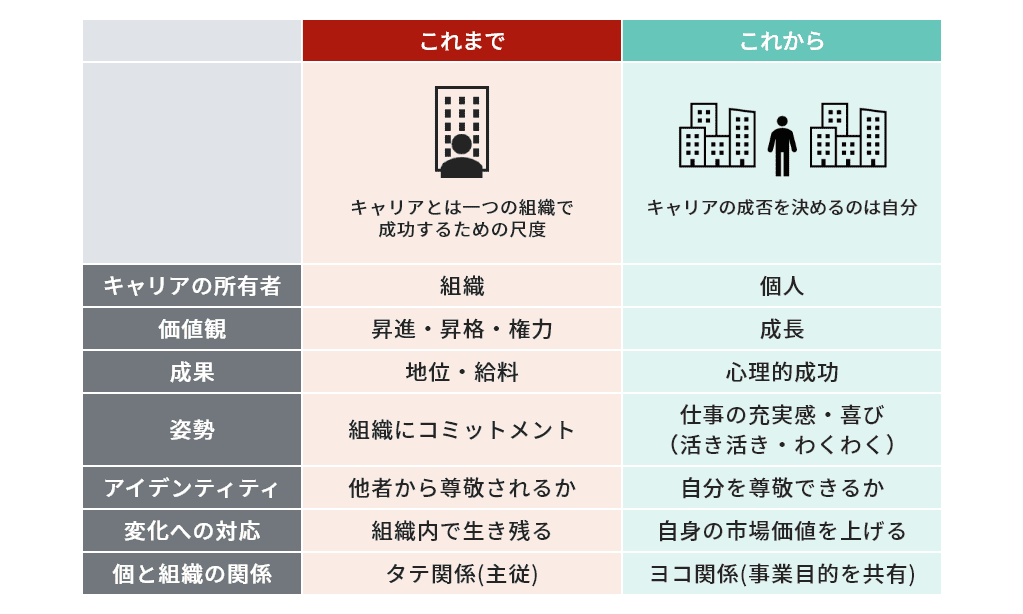

▼キャリアについての考え方の変化

日本では長い間、企業が主導するキャリア形成が行われてきました。こうした制度のもとでは、用意された研修プログラムや仕事をこなすだけで、自動的にパターン化されたキャリアを歩む場合がほとんどです。一方でキャリア自律では、社員個人に自分のキャリアについて主体性を持って考えてもらいます。組織に依存しないでキャリアを考える、現代の雇用体系に合わせた考え方です。

自律と自立の違い

「じりつ」には、「自律」と「自立」の2種類の漢字が存在します。よく混同して用いられる両者ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

まず「自立」とは、他者からの支援を受けずに独立している状況を指します。他者から援助を受けずに生活する経済的な自立や、仕事を自分でこなす能力としての自立などがその一例です。

一方で「自律」とは、自分の行為や将来を、自分自身の意思で決定することを意味します。主体性を持って自分で決定していくといった意味合いが強く、ビジネスの場で「キャリア自律」といった場合に使うのはこちらの漢字です。

キャリア自律の歴史

キャリア自律の概念は、1980年代にアメリカで提唱されたと言われています。1980年代のアメリカでは、経営不況によるリストラの影響で、雇用の流動化が進みました。

そこで生まれたのが、キャリア自律の考え方です。組織に依存したキャリアを歩むのではなく、自分自身で主体的にキャリアを形成しようという考えは、雇用の流動化によってある意味必然的に生まれたものといえるでしょう。最近は日本でも雇用が流動化しつつあるため、改めてキャリア自律の概念が注目を浴びているのです。

キャリア自律が注目されている背景

キャリア自律が注目とされている背景には、組織や個人が社会への変化に適応しないと生き残りが難しい社会になってきたことが挙げられます。働き方の多様化、終身雇用制の崩壊と成果主義の導入、ジョブ型採用の普及、職業能力開発促進法の改正といった4つの社会の変化について解説します。

働き方の多様化

新型コロナウイルスの流行により、リモートワークが一般化しました。また、働き方改革の流れもあり、出社する時間を選んで働くフレックスタイム制や、家庭と仕事を両立しやすくするための時短勤務なども増えています。

こうした柔軟な働き方を取り入れつつ成果を出すためには、社員自身が高い主体性を持って自分自身をマネジメントする必要があります。働き方の多様化も、キャリア自律が取り上げられるようになった背景です。

終身雇用の崩壊と成果主義の導入

従来の、新卒一括で採用した社員に長い時間をかけて育成を行い、最後まで勤め上げてもらうという終身雇用はすでに崩壊しつつあります。

労働力不足を背景とした雇用の流動化が促進され、転職に対するハードルは以前よりも格段に下がっています。

また年功序列制度を基にした役職や昇給の制度も見直され、個人の成果に基づき賃金が決定する「成果主義」の導入が進みました。そのため社員一人ひとりが業績に貢献できるようスキルアップが必要になっています。

ジョブ型採用の普及

ジョブ型採用も、最近浸透してきた採用形態の一つです。これまで日本企業がベースとしてきた年功序列ではなく、特定の仕事をこなすのに必要な社員を育成・採用する方針がジョブ型採用の特徴といえます。幅広いスキルを身につけたジェネラリストというよりも、特定のジョブをこなせるスペシャリストを求める傾向が強まったともいえるでしょう。

ジョブ型採用が普及したことも、キャリア自律が注目を浴びるようになった一因です。ジョブ型採用では、企業は特定のスキルを持った専門性の高い人材を重視します。そのため、社員は個人個人で戦略的にキャリアを構築する必要があるのです。

職業能力開発促進法の改正

2016年4月に職業能力開発促進法が改正され、企業はキャリアコンサルティングの機会を確保することが義務付けられました。さらに2019年4月からはこの法制度が強化されるなど、政府としても労働者のキャリアアップや職業能力の開発を重視している姿勢が伺えます。

こうした政策サイドからの要請も、キャリア自律への取り組みに大きく影響を与えています。急速なデジタル化や、ミドルシニア層の学び直しといった様々な課題を解決するために注目されているのが、キャリア自律の取り組みなのです。

キャリア自律のメリット

社員のキャリア自律を促進することには、企業としても様々なメリットがあります。例えば、優秀な人材を発掘できたり、社員のスキルアップを効果的に促進できたりといった効果が期待できるでしょう。

ここからはキャリア自律のメリットについて解説します。

生産性の向上

キャリア自律の取り組みでは、社員に自分自身のキャリアについて考えてもらうことになります。この際にベースとなるのが、個々の社員が持っているスキルや経験です。社員が自分の特徴を客観視することによって、自分の力を最大限に発揮できるようになります。そうすることで効率よく成果が出せる状態になります。

生産性向上につながるスキルを身に着けてもらうには、社員一人ひとりが自分の目指すべき方向を定める必要があります。社員が自分自身のゴールや方向性を自覚し、スキルアップに取り組んでもらえるように促しましょう。

例えば「海外拠点での勤務を幅広く経験し、国際色豊かなキャリアを歩む」という目標を立てた場合、必然的に「語学力が足りないから、TOEICの勉強を進めよう」「異文化コミュニケーションスキルを高めよう」といったように、小さな目標が必然的に見えてきます。このような流れを通じて、社員のスキルアップを促進できるのもキャリア自律のメリットです。

エンゲージメントの向上

日々同じような業務に取り組み続けていると、「自分はなぜこのような仕事をしているのだろうか」「ずっと同じような仕事なのだろうか」と考え込んでしまうことも少なくありません。こうした悩みは、仕事に対するモチベーションにも深刻な影響を与えます。

キャリア自律の取り組みを進めれば、社員は自分のキャリアプランが明確になるため、自分の現在地を的確に把握できるようになります。その結果、今の仕事にも意義を見出しやすくなり、モチベーションも向上するでしょう。

また離職の大きな原因の一つに、将来へ対する不安があります。「この会社で今後10年、20年働き続けた時に、どうなっているのか想像がつかない」という不安感が、社員を離職へと駆り立ててしまうのです。

キャリア自律の取り組みを通じて、社員は自分自身が目指すべき将来像を明確にできます。将来像が明確になることによって、この会社で働き続けるビジョンも見えてくるでしょう。将来に対する不安や焦りがなくなるため、定着率の向上が期待できます。

社員のキャリア自律を促す研修につきましては以下をご覧ください。

【研修事例】自己肯定感を高め、自律的なキャリア形成の動機づけを行う

キャリア自律のデメリット

キャリア自律についてのメリットを解説してきましたが、反対にキャリア自律を進めるデメリットはあるのでしょうか。

キャリア自律の第一のデメリットとして、外部の視点が増えるため、転職を考えてしまう可能性が挙げられます。キャリア自律ではどうしても個人をベースとしたキャリアを考えるため、他の会社の方がキャリアプランを実現できると感じてしまう社員が出てくれば、転職を考えるきっかけになるでしょう。

こうした離職の誘発を少しでも防ぐためには、キャリア自律と並行して社内公募制度などによる職種転換の機会を提供することも忘れてはいけません。

キャリア自律支援がうまくいかない要因

キャリア自律に取り組んでいる企業は多いですが、必ずしもキャリア自律の取り組みがうまくいっているとは限りません。キャリア自律支援がうまくいかない原因はどこにあるのでしょうか。

キャリア自律支援を阻む要因は、大きく以下の4つに分けられます。

- 経営:キャリア自律と会社の成長が結びついていないため、支援の必要性を感じていない

- 人事:キャリア自律を進めることによる企業内キャリア形成断絶・転職への恐れ

- 風土:キャリア形成に対する、世代間でのギャップ

- 個人:キャリア自律の必要性を感じていない、キャリア自律に対する勘違い

これら4つの視点を踏まえながら、キャリア自律支援を阻む要因を一つ一つ取り除いていきましょう。

キャリア自律を促すために企業が行うべき施策

キャリア自律支援を行うことのメリットやデメリットについて解説しました。ここからは、企業がキャリア自律支援を行う際に取り組むべき、具体的な施策について紹介します。

具体的な施策例を通じて、キャリア自律支援のイメージを膨らませてみましょう。

キャリア研修の実施

キャリア自律を促す方法の一つに、キャリア研修の実施が挙げられます。

例えば、キャリア研修では自分のこれまでの経験について振り返り、自分のスキルや能力を客観視するところから始めます。その後、キャリア自律の重要性などについて理解してもらい、グループワークなどを交えながら自分自身のキャリアプランを明確にしておく、という流れです。

キャリア研修を通じて、キャリアを考えるのは自分自身だというスタンスが身についたり、自分自身でキャリアを開拓する方法を学んだりできます。入社直後や昇進直後など、キャリアの節目となるタイミングで行うのが効果的です。

アルーが行っているキャリア研修については、以下のページで詳しくご確認いただけます。

キャリア未来地図デザイン研修

▼キャリア未来地図デザイン研修の資料はこちらからダウンロードできます。

キャリアに関する1on1ミーティングの実施

職業能力開発促進法の改正内容からもわかるように、最近ではキャリアコンサルティングの実施が、キャリア自律に有効だとわかってきています。キャリアに関する1on1ミーティングを実施して、キャリアプランについて考えを深めてもらうのもよいでしょう。

例えば1on1ミーティングで率直に自分自身の想いや将来像を語れば、普段は語らないキャリア像が見えてきて、キャリア自律を進めるきっかけになります。上司側がうまく話を聞き出し、キャリアプランの策定をサポートしてあげる姿勢も重要です。

アルーの1on1ミーティングの研修については、以下のページでご確認いただけます。

1on1ミーティングの基本

▼1on1ミーティングの基本研修の資料はこちらからダウンロードできます。

スキル習得から能力開発へシフトする

日常の仕事をこなしていると、どうしても「上司がアサインした仕事を通じて、部下は受け身で能力開発をする」という姿勢になってしまいがちです。しかし、キャリア自律をする際は、こういった世界観が足かせとなってしまいます。スキル習得という世界観から、徐々に「ありたい姿へ向け、上司のサポートを受けながら自主的に能力開発する」という能力開発の世界観へ転換するのが重要です。

このような転換を実現するためには、部下本人がキャリア観を明確化するだけでなく、上司側のキャリア実現をサポートする姿勢や、能力開発を実現できる職場環境といった要素も大切です。

管理職への理解を促す

能力開発への転換を進める際には、上司側の姿勢が大切だと解説しました。管理職に対して、キャリア自律への理解を促すことも、キャリア自律を実現する際には有効な施策です。

例えば部下の能力開発を支援するためには、部下に対する理解が欠かせません。行動や知識、スキルといった表面的な要素以外にも、価値観や性格、資質や特性といった潜在的な要素まで目を向けられるようになる必要があります。上司に部下を理解する能力を磨いてもらい、キャリア自律に対する正しい理解を促しましょう。

心理的安全性の担保

心理的安全性とは、「この組織で自分は受け入れられているな」という安心感のことです。心理的安全性の高いチームでは個人が自由に意見を言えるためパフォーマンスが高くなりやすく、意思決定の質も向上することが知られています。

心理的安全性を確保することは、キャリア自律を促進する上でも有効です。心理的安全性が担保されていれば、個人は自分の実現したいキャリア像をありのままに語ることができるでしょう。キャリアを語ることに対する恥ずかしさや、無知・無能であると思われる不安といった要素を取り除くのが重要です。

心理的安全性について詳しくは以下の記事もご覧ください。

『心理的安全性とは?高める方法や人事が行うべき施策について』

「人生100年時代の社会人基礎力」を学べる育成プログラム

能力開発へとシフトするためには、「会社の提示したキャリアを歩む」という姿勢から脱却し、社員一人ひとりが職業人として自律する必要があります。こうした姿勢を身につけるため、「人生100年時代の社会人基礎力」を学べる育成プログラムを実施するとよいでしょう。

今後は、個人と企業、組織との関わりがこれまで以上に長くなると言われており、ライフステージの各段階で活躍し続けるために多様な能力が求められます。「人生100年時代の社会人基礎力」を学べるプログラムを通じて、「どのように活躍するのか」「どのようにして学ぶのか」「何を学ぶのか」という3つの視点をバランスよく掘り下げていくのがおすすめです。

副業の許可

最近では、大企業でも社員に副業を許可するところが増えてきています。副業を許可するのも、キャリア自律を進める際には有効です。

副業を通じて、社員は自分自身がこれまで気づいてこなかった新しいスキルを発見することができます。副業解禁というと社員の離職を招いてしまいそうな印象がありますが、反対に副業を禁止していることが離職のきっかけとなる場合も多いです。多様なキャリアの可能性に気づいてもらうことに加え、副業で発見したスキルを本業でのキャリア開発に活かせるという点を考えれば、副業を解禁するメリットは十分大きいといえます。

兼業の許可

副業の許可と同様に、兼業の許可も効果的です。副業よりもさらに時間を使う兼業では、社員が新しいキャリアを発見する可能性がより高くなります。兼業によって築いた人脈から、自社にとっての新たなビジネス機会が生まれる可能性もあるでしょう。

また、元々他社に在籍しており兼業したいと考えていた優秀な人材に、自社で兼業をしてもらえるメリットもあります。人材の確保という面でも、メリットが大きいです。

自己啓発支援制度の充実化

自己啓発支援制度とは、例えば資格取得の補助や書籍購入費の会社負担など、社員の自己研鑽をサポートする諸制度のことです。最近では、この自己啓発支援制度を充実させる企業が増えてきています。

自己啓発支援制度を充実させれば、社員は自分自身のキャリア開発に必要な教育を受けやすくなります。主体的に能力開発できるようになるため、キャリア自律に対する意識も高まるでしょう。キャリア自律を促進できるとともに、自己啓発によって身につけたスキルが直接会社でのパフォーマンス向上に貢献するというメリットもあります。

企業内大学の設置

企業内大学は、社員が必要とする知識や技術の習得を支援する場を企業が提供する、社内教育の一形態です。ビジネスマナーなどの必須の知識や技術を身に付けるというよりは、社員のキャリアアップにフォーカスして、専門性を深めることが目的です。そのため、社員ごとの目標にあわせてカリキュラムを組み、企業や業界の次世代のリーダーを目指して学習を進めてもらうのが一般的です。

企業内大学のメリットとしては下記5点があげられます。

- 中長期的な社員教育が可能になる

- 社員の主体性を向上させることができる

- 社内にナレッジが溜まる

- 新たなリーダーの育成ができる

- 求職者に向けたアピールになる

企業内大学を通して社員が自律的に学習することで、継続的な成長を期待できます。また、社員同士が勉強会を開くことで、ナレッジがシェアされる環境も作れるでしょう。

加えて、企業内大学の存在は求職者に対する魅力的な訴求ともなります。成長志向の人材にとっては、企業内で学び成長できる環境は魅力的です。

企業内大学への具体的な取り組み方としては、LMS(学習管理システム)を利用して講座をeラーニング形式で提供することで、オンライン企業内大学を設立することがおすすめです。eラーニングでは、リアルタイム型の講義とオンデマンド型の個人学習が可能であり、両者を組み合わせた「ブレンディッドラーニング」も実現できます。

アルーではLMS「etudes」を株式会社オカムラ様にご提供し、企業内大学の運用に活用いただいています。株式会社オカムラ様の事例については、以下のページからご覧ください。

【事例】社名変更を機に人財育成も問い直す。学ぶ意欲を喚起し、自律的に学ぶ文化を醸成。

人事制度による機会提供

人事制度による機会提供を行うことでも、キャリア自律を促すことができます。例えば社内公募制度を充実化させ、社員が自分自身でキャリア実現できるように後押しするといった施策が有効です。また、ジョブローテーション制度を導入して様々な職種を経験してもらい、自分自身のキャリアの可能性について気づいてもらうのもよいでしょう。

さらに、ITスキルや資格取得などに対して手当を支給するのも一つの手段です。例えば公認会計士や社会保険労務士といった特定の資格、あるいはTOEICやTOEFLといったテストのスコアなどによってインセンティブを支給すれば、キャリア自律を進めるきっかけとなるでしょう。

相談窓口の設置

キャリアについて自分なりに悩んだ場合、いつでも上司に相談できるとは限りません。上司が一時的に忙しい時もありますし、場合によっては上司と異なる人へ相談したいと考える社員も出てくるかもしれません。

こうしたケースに対応するため、いつでもキャリアについて相談できる相談窓口の設置もおすすめです。相談窓口でキャリアについて相談すれば、自分自身のキャリアプランについてより理解を深められるため、キャリア自律につながります。

キャリア自律支援の企業事例

ここからは、実際にキャリア自律支援を行なっている企業事例を紹介します。

今回は、厚生労働省が行なっているグッドキャリア企業アワードから3社を選定しました。

キャリア自律支援のリアルを知り、キャリア自律支援施策の参考にしてみてください。

雪印メグミルク株式会社

雪印メグミルクでは、全世代の社員を対象とした様々なキャリア支援を実施しました。グッドキャリア企業アワード2022の大賞に輝くなど、業界内外から高い評価を受けています。

具体的には、まずキャリアデザイン冊子の配布から始めました。また、同時に研修やワークショップ、面接やカウンセリングといった施策も同時に実施しました。30歳・38歳・45歳・50歳という節目のタイミングでワークショップを実施することで、人生100年時代を見据えたキャリア自律ができるよう支援を行っています。

参考:https://www.mhlw.go.jp/career-award/pdf/2022/megumilk.pdf

富士通株式会社

富士通でのキャリア自律支援では、「すべての社員が魅力的な仕事に挑戦し、常に学び成長し続ける」という目標のもと、キャリアオーナーシップを磨く取り組み「FUJITSU Career Ownership Program」を進めました。

同プログラムでは上司との1on1を通じて、3年後の将来ありたい姿を描いてもらい、それに向けてどうチャレンジすればよいのかを徹底的に話し合います。さらに、社内キャリアカウンセラーへいつでも相談できる環境を整えるとともに、必要なスキルをいつでもオンデマンドで学べるような仕組みを導入しました。

参考:https://www.mhlw.go.jp/career-award/pdf/2022/fujitsu.pdf

ヤフー株式会社

ヤフーでは、リモート中心の新しい働き方にシフトする中でのキャリア自律をサポートするため、キャリア自律を支援する多くの取り組みを行いました。

具体的には、オンラインで減少した対話の機会を確保するため、キャリアコンサルタントなどの有資格者とキャリアについて話し合える「YJぴあさぽ」という制度を導入しています。上下関係のない対等な立場で話を聞くとともに、必要に応じて関係部門と連携しながら、社員のキャリア自律支援を展開しているのが特徴的です。

参考:https://www.mhlw.go.jp/career-award/pdf/2022/yahoo.pdf

アルーが行っているキャリア自律支援事例

アルーは、人材育成を専門に手掛けている企業です。新入社員研修や階層別研修といった研修実績が豊富で、キャリア自律支援も積極的に行っています。

この記事の最後に、アルーの行なっているキャリア自律支援の事例を紹介いたします。

株式会社オカムラ ブレンディッドラーニング施策事例

スチール家具全般の製造・販売、産業機械その他の製造・販売などを行っている株式会社オカムラ様。

「自律的な学び」の実現を目指し、人材育成の全体像の見直しからアルーが支援させていただいています。

集合研修とeラーニングを組み合わせ、双方のメリットを生かして研修や学習を行う「ブレンディッド・ラーニング」を積極的に取り入れ、アルーが提供しているLMS「etudes」を導入していただきました。

etudesをプラットフォームとして、自分のキャリアや未来の設計図を描くための新しい学びの場としての企業内大学「オカムラ ユニバーシティ」や他の事業部の考え方を学びたいと思った時に、自分で探して学べる「オカゼミ」などの施策を行い、キャリアの自律支援を行っています。

株式会社オカムラ様の事例については、以下のページから詳しくご確認いただけます。

【事例】社名変更を機に人財育成も問い直す。学ぶ意欲を喚起し、自律的に学ぶ文化を醸成。

他者との対話を軸にしたキャリアデザイン研修

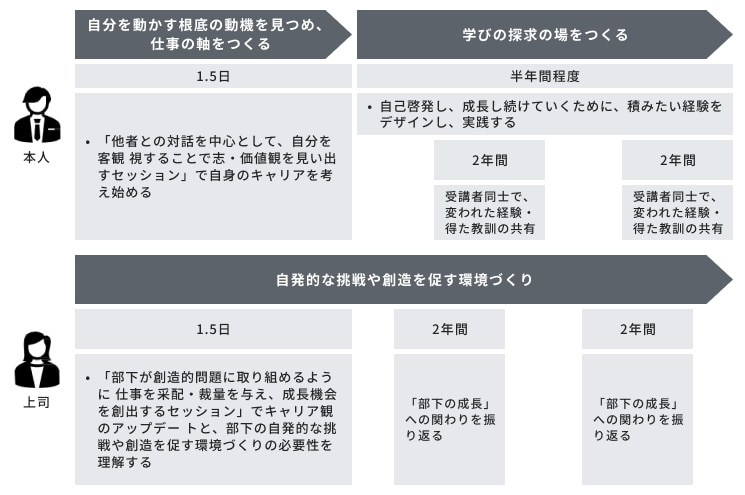

アルーでは、他者との対話を軸にしたキャリアデザイン研修を行っています。このキャリアデザイン研修では、自分一人で考え込むのではなく、他者との対話を通じて自分を客観視して、自分の中の志や価値観を明らかにすることを目指すのが特徴です。

まずは1日半程度をかけて他者との対話を集中的に行い、自分のキャリアを考え始めるきっかけを作ります。その後、半年程度で自己啓発を行ってキャリア実現に必要な経験を獲得し、最後に2時間程度の振り返りを行うという流れです。他者と対話を行うことで、これまで気づいてこなかった自分の特徴や長所、価値観を発見できます。

部下のキャリア自律を促すための管理職研修

アルーでは部下のキャリア自律を促すため、管理職を対象とした研修も実施しています。管理職に部下のキャリア自律を促す姿勢を身につけてもらえば、部下のキャリア自律がよりスムーズに進むでしょう。

この管理職研修では、まず1日半程度で「部下が創造的な問題に取り組めるよう仕事をアサインし、成長をサポートする」ことを目的としたセッションを実施して、部下のキャリア自律サポートの重要性を理解してもらいます。その後、半年程度で自発的な挑戦を促す環境作りを実践して部下との関わり方を変革し、最後に2時間程度の振り返りを行うという流れです。

1日目アジェンダ

テーマ |

概要 |

進め方 |

イントロダクション |

グランドルールと研修目的を確認する |

ー |

導入講義 |

|

ー |

自己理解 |

ライフ、ワークにおける充実度曲線 |

対話 |

自分を導く |

あと1年で寿命が来ると言われたら、あなたがやりたいことは何か? |

対話 |

5~10年後のありたい姿を描く |

自分の未来(5~10年後)のありたい姿を描く。その未来の自分が備えている能力 を、「知識・スキル/姿勢」に分けて考える |

対話 |

2日目アジェンダ

テーマ |

概要 |

進め方 |

キャリア自律のロールモデルとの対話 |

|

対話 |

自分から経験を選んで呼び込む人脈をつくる |

|

グループワーク |

日頃の業務における |

|

グループワーク |

求められるマネジメントについて |

|

ー |

経験談の共有 |

組織づくりについて、過去のご自身が管理職として取り組まれた内容を共有する |

対話 |

まとめ |

|

ー |

このように、受講者だけでなく、その上司にもアプローチすることにより、管理職(上司)自身が、部下のキャリア自律を支援する姿勢を養い、組織全体の成長と発展に寄与することが可能になります。

シニア向けキャリアデザイン研修

シニア向けキャリアデザイン研修では、50代を中心としたシニア層にキャリアデザインに関する意識変革を行なってもらいます。目標は大きく以下の3つです。

- これまでの職業人生を振り返り、経験を言語化する

- 将来の価値発揮の仕方を考える

- これからのキャリアビジョンを描き、将来のために準備することを考える

シニア向けキャリアデザイン研修では、事前課題としてこれまでの自分の経験の棚卸しに取り組んでもらいます。その後、事前課題の共有やアクションプランの立案を通じて、これからのキャリアを描くためにするべきことを考えてもらいます。

▼シニア向けキャリアデザイン研修については以下の資料もご覧ください。

まとめ

キャリア自律の概要やメリットとデメリット、さらには企業ができるキャリア自律支援の具体例などについて解説しました。キャリア自律を進めることは、今やすべての企業において必須です。

社員にキャリア自律の姿勢を身につけてもらえば、社員の能力開発がスムーズに進んだり、離職の防止が期待できたりといった様々なメリットがあるでしょう。ぜひ今回紹介したキャリア自律支援の施策を参考に、自社でのキャリア自律促進に取り組んでみてください。

アルーでは、社員のキャリア自律に役立つキャリアデザイン研修をご提供しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

キャリア未来地図デザイン研修

▼キャリア未来地図デザイン研修の詳細は資料でご確認ください。