徹底解説!なぜ「女性」にこそ活躍してほしいのか ~女性が活躍するメリットと女性活躍推進研修の意義を解説~

2022年4月に改正された女性活躍推進法が施行され、2024年6月には内閣府が「女性版骨太の方針2024」を決定し、女性活躍推進に関する施策が発表されました。

これまで以上に推進が求められている女性の活躍。ダイバーシティ&インクルージョン推進の必要性が叫ばれ、すでに長い月日が流れています。2025年になった今でもあえて“女性”に着目する意味があるのでしょうか。

女性にのみ注目するのは逆差別ではないか、なんていう声にどう答えていいか悩まされている人事やD&I推進担当者は多くいらっしゃいます。男女平等の概念が当たり前になっている昨今、それでも“女性”の活躍を期待して、人材育成をおこなうことには、ちゃんと意味があります。

本記事では、女性活躍の背景や現状をあらためて振り返り、女性活躍推進研修をおこなう意義をご紹介します。

▼女性活躍推進におすすめの研修3選

目次[非表示]

女性活躍が求められる背景

株式会社HRビジョンが発行している「日本の人事部 人事白書2020」によると、ダイバーシティを必要としている、と答えた企業は全体の76.2%でした。2020年の時点で、すでに8割近くの企業が、ダイバーシティの必要性を感じていることになります。特に、従業員規模が1,001名以上の企業では、ほぼ100%の企業が必要と答えており、ほとんどの企業が実際にダイバーシティ推進に取り組んでいるか、今後取り組む予定となっています。

2022年に改正された女性活躍推進法の対象となる、従業員規模101名以上の企業でも、60%以上がダイバーシティ推進に取り組んでいるか、今後取り組む予定と答えています。

そして、実際に取り組んでいる内容として、最も多いのが「女性活躍推進」の82.1%でした。このように、多くの企業が「必要」として取り組んでいる女性活躍推進ですが、それには3つの背景があります。

▼女性活躍推進の成功事例に関するサービス資料はこちら

ジェンダー平等が求められているから

SDGsに掲げられている17の目標のなかに、「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントをおこなう」というものがあります。日本でも、男女雇用機会均等法や、前述の女性活躍推進法など、ジェンダーに関係する不平等や差別の撤廃を目指す動きは、継続しておこなわれています。日本にいると実感がわきませんが、世界ではまだまだ人権的な意味での女性差別はなくなっていません。そこまで視点を広げなくても、日本はジェンダー・ギャップ指数が低いことがたびたび話題になっており、雇用機会や賃金のジェンダー格差が問題視されています。

ハワード・ロイゼンというケースをご存知でしょうか。

ハワードは元起業家で、ベンチャーキャピタリストとして活躍しており、豊富な人脈を持っている男性です。テクノロジー企業を共同創業して大成功に導いたのち、アップルの幹部を務め、ベンチャーキャピタリストに転身しました。マイクロソフトのビル・ゲイツとは友人で、アップルの故スティーブ・ジョブズとも親しかったといわれ、人脈の広さはシリコンバレーでも指折りの人物です。

さて、ここまで読んでいただいて、皆さんはハワードにどのような印象を持ちましたか。非常に有能で、一緒に働いてみたい、または会ってみたいと思ったのではないでしょうか。ですが、この話には続きがあって、実はハワードは実在せず本当はハイディという女性なのです。そして、多くのケースで、上述の事例を女性のハイディに置き換えて読んでもらうと、男性のハワードのときに感じたような好感を抱かれることはありません。

これだけ社会的には男女平等が当たり前だと思われているのにもかかわらず、まだまだバイアスから抜け出せていないことが、このケースからわかります。男女平等でないことは、男性にとっても不幸です。たとえば、自分の子どもが通う幼稚園に、“男性の保育士”がいたらどう思うでしょうか。心のどこかで、わが子を預けることに不安を感じる親が多いのではないでしょうか。

少子高齢化に対応しなくてはいけないから

日本の生産年齢人口は、1995年の8,726万人をピークに減少を続け、新型コロナウイルス感染症や実質賃金の低下などの社会不安が広がった昨今、さらに減少のスピードが加速しています。2015年の国立社会保障・人口問題研究所の発表によると、日本の生産年齢人口は、2029年に7,000万人、2040年には6,000万人、2065年には4,529万人になると推測されています。つまり、今おこなっている企業活動を、現在の半分の人数で回さなくてはいけなくなるのです。

育児との両立が課題となって退職にいたる女性社員は、これまで約60%といわれてきました。2019年5月に内閣府男女共同参画局より発表された「共同参画」によると、その割合は減少傾向にはあるものの、第1子出産を機に離職する女性の割合はなお46.9%と、依然として高くなっています。単純に離職を防ぐだけではなく、女性が働きやすい職場環境は、企業の採用活動にも直結します。優秀な人材を獲得することが今後どんどん難しくなることは容易に予想できますので、採用ブランディングは人事の重要なテーマです。

多様化した顧客ニーズに応えなくてはいけないから

かつてのような、大量生産・大量消費の時代であればよかったのですが、現代のように消費者の嗜好が多様化し、技術進歩のスピードも速い時代となると、様々な視点で新しい商品やサービスを生み出し続ける力が必要となります。ステークホルダー資本主義、という言葉も認知されてきています。今後ますます企業の「持続可能性」に注目が集まるようになります。現代の複雑な経営環境に対応するために、企業のなかでも多様性を確保しておくことが重要です。

女性活躍推進の現状

これらのような背景から女性活躍が推進されてきましたが、日本の推進の現状は、予定通りに進んでいるとはいえません。2003年に、男女共同参画推進本部が目標として「2020年までにあらゆる分野の指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%になることを期待する」と決めましたが、2020年の段階で、衆議院議員の9.9%、国家公務員本省課長以上5.9%、民間企業課長級11.4%、民間企業部長級6.9%という、目標とははるか遠い水準にとどまりました。そして結局、2020年12月に決められた第5次男女共同参画基本計画では、2030年までの可能な限り早い時期に30%を目指す、と目標達成が先送りにされました。女性活躍推進が大事という認識はもっているものの、実際には推進が進んでいない現状がうかがえます。

また、多くの開発途上国では、クオータ制度のような強制力をもった取り組みがおこなわれており、ヨーロッパでもフランスのパリテ法やノルウェーの40%ルールなどのように、強力な施策がおこなわれていますが、日本では「期待する」「努めるものとする」というように、抽象的な表現が並ぶにとどまっています。

なぜ、女性活躍推進が実際には進まないのでしょうか。

それは、女性が活躍するメリットが伝わっていないからではないでしょうか。

女性が活躍する3つのメリットとは

女性が活躍するメリットには、どんなことがあるのでしょうか。

ここでは、3つにわけて、そのメリットをご紹介します。

ジェンダー平等がビジネスによい影響をもたらす

どの程度、という定量的な数値を示すことは難しいですが、

ジェンダー平等がビジネスによい影響を与えるという研究報告があります。

たとえば、ILO(国際労働機関)が世界70ヶ国を対象にした調査『Women in Business and Management: The business case for change』では、約6割の企業が「職場における性別の多様性が業績を改善させた」と回答しています。

また、1960年から2008年にかけてのアメリカ経済に関する研究では、労働市場で性別や人種の壁が低くなった結果、より適材適所の人材登用が可能になり、労働者の生産性が15~20%上昇したとされています。

さらにOECDによると、2011年の時点で日本の男性の労働参加率が84%なのに対し、女性は63%でした。そして、この状況を放置し、女性の労働参加率を引き上げられなければ、向こう20年で日本の労働力人口は10%以上減るとされ、逆に改善できればGDPが20年間で1.2倍近く上昇するといわれています。

このように、ごく当たり前だと思われている「平等」が今まで以上に進むだけでも、ビジネスによい影響をもたらすといわれています。

多様な人材の確保につながる

労働生産人口が減少するなかで、優秀な人材を確保することは喫緊の課題です。男女共同参画局の資料「女性活躍で企業は強くなる」によると、ミレニアル世代が就職先を選定する際に企業の「多様性、平等性、受容性についての経営方針」を、女性の86%、男性の74%が、重要視していると回答しています。また、従業員が「多様な組織で働いていると感じている」企業の69%で、5年以上長期で勤続する予定とも回答しています。

Z世代は、社会問題に関心が強いといわれています。マイナビが実施した「2023年卒大学生ライフスタイル調査」では、Z世代が感心のある社会問題のテーマが明らかになっており、文系女子・理系女子ともに、「ジェンダー平等・社会的性差」、「少子化・働く女性支援」が最も関心の高い2テーマと回答しています。文系男子でも「少子化・働く女性支援」は関心のTOP5に入っていますし、理系男子も「格差社会」に関心を持っています。育児休業を取得して積極的に子育てに参加したいと回答する男性も年々増加しています。女性はもちろん、男性にとっても「働きやすい職場」や「やりがいのある職場」を用意し、企業の社会的な評価を上げることは、採用競争力に直結しており、離職防止にもつながります。

企業を成長に導く多様なリーダーが確保できる

多様化している消費者ニーズに応えるためには、多様なメンバーが必要です。同様に、複雑になっている経営環境に対応し、持続可能な成長をし続けるためには、企業に多様なリーダーがいることが重要です。リーダーシップに男女差があるかは意見がわかれますが、リーダーシップの資質のうち、組織の成果と部下の満足度をあげる資質については、女性が男性を上回るといわれています。

- 部下のフォローやワークライフバランスを加味したマネジメント

- 意見を引き出し、周囲や部下を巻き込みながら目標達成に向かっていくリーダー

- 部下との対話を重視する、コミュニケーション能力に優れたリーダー

を求める企業も多くあり、女性がリーダーや管理職になろうとしてくれれば、より適材適所な人員配置ができる可能性が広がります。男女差、という視点に囚われなくても、近年では、〇〇型リーダーシップのように、いわゆる学問的に類型化されたリーダーシップではなく、各個人に合ったリーダーシップを求める企業も増えてきています。多様な人材が現場や研修を通じて成長し、組織を引っ張ることで、画一的な組織から脱却し、持続的な成長に一歩近づくことは間違いありません。

女性活躍推進研修をおこなう意義

女性活躍推進研修をおこなうことの主な意義は、「バイアスに対する対処法を知る」ことだと考えています。バイアスは誰もがもっていますし、無くすことはできないものです。ですが、人は、自分にはバイアスはないと簡単に思いがちです。

2002年にノーベル経済学賞を受賞した心理学者、ダニエル・カーネマンの著書「ファスト&スロー」にもあるように、人は“システムⅠ”と“システムⅡ”の2種類の思考モードを持っています。システムⅠは、直感的に働き、意識を集中しなくても自動的に作動します。システムⅡは、意識的な推論を土台としていて、苦労して集中しないと作動しません。人は、常にシステムⅡを作動させることができませんので、システムⅠからは逃れることができません。

つまり、自分にバイアスがあると知っていたとしても、バイアスの影響を受けてしまいます。バイアスを知るための手段として、IATのようなテストが開発されています。このようなテストを受けると、男性だけでなく女性自身も、自分が無意識に持っている「女性」のステレオタイプに、まだまだ影響を受けていることが客観的にわかります。

バイアスを変える4つのステップ

そんなバイアスを変えるには、4つのステップが必要と言われています。

- バイアスに影響される可能性の認識

- バイアスが働く方向性についての理解

- バイアスに陥った場合の素早い指摘

- 分析とコーチングをともなう研修の実施

つまり、自分のバイアスを知ったあと、行動や姿勢をチェックし、バイアスが変わるまで継続した取り組みが必要ということです。研修でバイアスを知るだけでなく、さらにその対処法を知ることで、その後の継続した取り組みにつなげることができます。

人は視覚的な情報からもバイアスの影響を受けます。女性だけを集める意義もここにあります。男性が入ると無意識に自分や会社、社会の持つバイアスの影響を受けてしまいます。(もちろん、男性と一緒に研修を受けてもらうこともあります)

女性だけを集めることで、バイアスの影響から逃れやすい状態で研修に参加してもらうことができます。そして、研修の場では女性がマジョリティになることで、女性のなかの多様性に気づくきっかけにもなります。また、女性同士のつながりは、研修後の継続した取り組みにも活かすことが可能です。バイアスは知るだけでは意味がありません。むしろ、「免罪符効果」といって、変えたいとしていたバイアスを助長させる可能性すらあります。研修で、バイアスに対する対処法まで知り、その後の取り組みにつなげることで初めて、女性活躍の目標に一歩近づけるのです。

それでも女性のみを集める研修は反発が・・・、

という方はぜひ社内の「事実」を調べてみてください。

自社の女性社員比率や管理職比率、管理職として推薦される社員の女性比率、女性社員が研修に参加している時間、女性社員の意見など、定量・定性両方で事実を集計し、公開することで、情報に対する「透明性」が出てきます。透明性のある事実情報は、社内を説得するための一番の武器になります。

アルーの女性活躍推進支援事例

アルーでは、これまでにさまざまな企業で女性活躍推進に向けた施策を支援してまいりました。ここではそれらの中から特に参考となる事例を2つピックアップして紹介します。

ポーラ化成工業株式会社様

ポーラ化成工業株式会社では、2016年人事計画の中の重点戦略の一つとして「女性の活躍を推進する組織風土の醸成」が設定されました。

育成委員会の選抜人材となっている生産系の女性を対象に、女性活躍推進がテーマとされた研修「Women Will Workshop」を実施し、リーダーシップや傾聴について学びを深めてもらいました。

社員は元々女性が多く、女性が主体的に動く風土があったため働きやすい職場環境が整っていましたが、研修を行うことでさらに「つながり」が強固になった、普段できない情報交換などもできるようになり、職場全体のチームワーク醸成にも役立ったというお声をいただきました。

本事例の詳細は、以下のページから詳しくご覧いただけます。

ポーラ化成工業株式会社 人材育成研修 導入事例

カルビー株式会社様

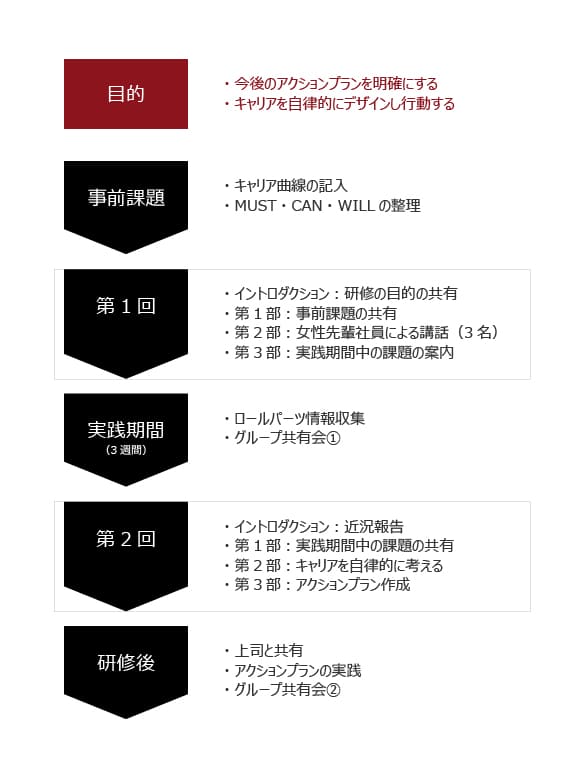

カルビー株式会社様では、女性活躍推進のため、食品メーカー合同の若手女性研修を実施しています。カルビー社内だけでなく同業他社の女性社員と合同で研修を実施することで、女性同士の交流が生まれ、職場文化や価値観、仕事の進め方の違いを知ることができます。その中で、自己理解や自身の役割認識を深め、今後のアクションプランを明確にしてもらうことを目的としています。

研修では、女性先輩社員による講話やグループ共有会を行いながら、キャリア実現に向けたアクションプラン策定に取り組んでもらい、キャリアデザインを進めました。

研修後には、実際に新しいことにチャレンジしようと生産部門から営業部門への異動を果たした社員が出るなど、女性の活躍へのキャリア構築が進みました。

本事例の詳細は、以下のページをご覧ください。

カルビー株式会社 人材育成研修 導入事例

▼事例資料をメールで受け取る

女性活躍推進に関する研修ならアルーにお任せください

女性活躍推進に関する研修なら、ぜひアルーへお任せください。

人材育成を手掛けているアルーでは、女性活躍推進につながる研修を数多くご用意しています。例えば、社内のダイバーシティに対する意識を醸成するダイバーシティ研修や、上司のマネジメント力を磨くダイバーシティマネジメント研修などの実施も可能です。

また、女性社員を対象としたキャリアデザイン研修や、ビジネススキルに関する研修も幅広く承っております。女性活躍推進に関することなら、何でもお気軽にアルーまでご相談ください。

▼女性活躍推進の成功事例に関するサービス資料はこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では、2022年4月の法改正や「女性版骨太の方針2024」にともない、ふたたび注目を集めている、女性活躍を推進する背景やメリット、意義についてご紹介しました。

ダイバーシティが重視される昨今では、女性活躍推進の重要性がますます高まってきています。一方で、女性活躍推進に理解が得られず推進に苦戦していらっしゃる担当者の方は多くいらっしゃいます。ダイバーシティに対する社内理解を促進しないまま施策をスタートさせてしまうと、形ばかりの女性活躍推進になってしまいかねません。

ぜひこの記事の内容を参考に女性活躍推進の意義を考え、効果的な施策を進めてください。