事業戦略に使えるフレームワーク5選 ~具体的なやり方やポイントを図解付きで解説~

企業は時として、とても重要な決断をしたり、状況に応じた適切な判断が求められる場面に遭遇します。その際にとても重要となるのが、その企業のビジネスの指針となる事業戦略です。

この事業戦略がしっかり定まっていないと、企業にとって大事な場面でもそれに気づかなかったり、その逆にたいして重要ではない取り組みに余計な時間を使ってしまいます。

そのためにも企業の事業戦略とは、一貫性があり、競合他社にも負けないアイデアや戦略が、しっかりと練り込まれたものであるべきです。しかし、いざ事業戦略について考えようと思っても、何をどこから考えれば良いのかわからない、思いつくものはあるが、どう整理していけば良いかわからないといった感じで、なかなか思うような事業戦略が作れないものです。

今回のテーマは「事業戦略の検討で使えるフレームワーク」です。

事業戦略づくりに役立つフレームワークを5つ紹介します。

目次[非表示]

- 1.事業戦略とは

- 2.ビジネスモデルキャンバス

- 3.ミッション・ビジョン・バリュー

- 4.戦略の階層

- 5.意思決定マトリックス

- 6.シーズ思考とニーズ思考

- 7.事業戦略を学ぶ研修事例

- 8.事業戦略を学ぶ研修ならアルーにお任せください

事業戦略とは

事業戦略は、会社単位ではなく、事業単位で目的を達成するための計画やその策定のことで、ビジネスの指針となるものです。事業戦略を立案することで、事業目標を達成して競合他社との競争で優位に立つことを目指します。

戦略とは、目標と、その目標を達成するための大まかな方針や計画です。ですので、事業戦略は事業単位での目標達成に必要なリソースや手法に注目して策定します。

事業戦略がなぜ必要か

多くの企業には、経営理念やビジョン・ミッションをもとにつくられた経営戦略がありますが、それだけで会社が成功するわけではありません。なぜなら、企業のおこなう各事業には、それぞれに固有の事情があるからです。たとえば、企業内で割り当てられる予算や人的リソースには限りがありますし、市場全体の動向や競合他社の動きも事業ごとにバラバラです。

そこで必要になるのが事業戦略というわけです。

事業戦略を策定することによって、

- 方向性の明確化

- リソース配分の最適化

- 市場の理解と優位性の構築

- リスク管理

- 組織の一体感の醸成

が可能になります。

また、この事業戦略を次の管理職やリーダー候補とも共有することで、彼らの戦略的思考の醸成に役立つだけでなく、リーダーシップの発揮や問題解決能力の向上にも効果があります。このように事業戦略は個々の社員育成にもつなげることができます。

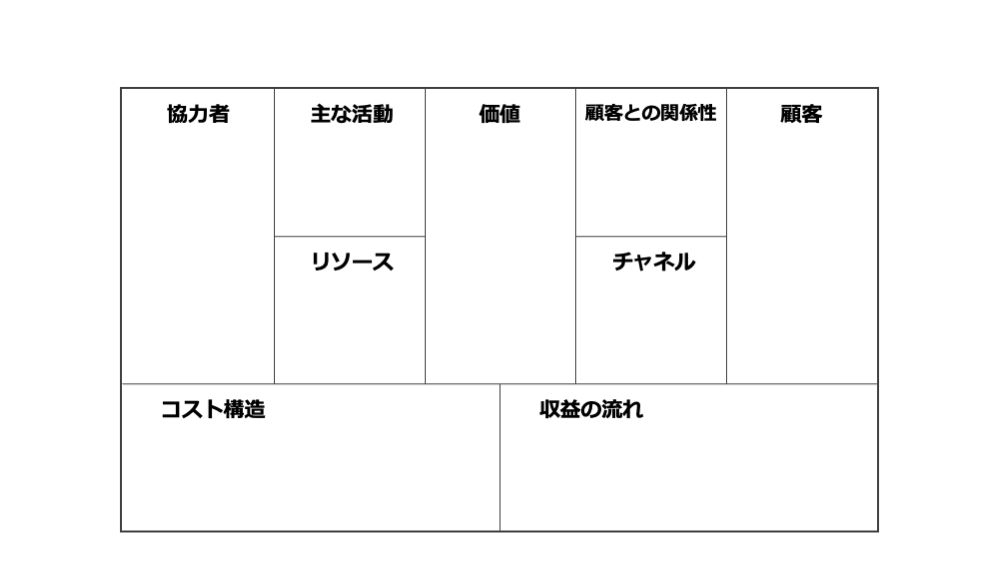

ビジネスモデルキャンバス

スイスの起業家、アレックス・オスターワルダー博士が考案したフレームワークです。一枚のシートに、ビジネスを継続させるために必要な要素を漏れなく書き出し、そのビジネスの構造を明らかにします。

ビジネスモデルキャンバス各項目の意味

- 価値:企業(自身)のビジネスとして、どんな価値を提供するのか?

- 顧客:誰に対して、その価値を届けるのか?

- チャネル:どのような経路で価値を届けるのか?

- 顧客との関係性:ビジネスを継続させる中で、顧客とどのような関係性を築いていくのか?

- 収益の流れ:そのビジネスが収益を生むまでの流れ

- 主な活動:価値を提供するために、具体的にどのような活動をするのか?

- リソース:人材や環境、技術など、ビジネス実現のために必要なリソースは何か?

- 協力者:協業できるパートナーは誰か?

- コスト構造:そのビジネスに掛かるコスト、コスト間の関係性

ビジネスモデルキャンバスの作り方

ビジネスモデルキャンバスを作る時は、まず中央にある「価値」から考えます。ここでは具体的な商品やサービスの内容というよりも、それらを顧客が受け取ることで、顧客にとってどんな価値が生まれるのかを考えます。そしてこの「価値」を中心にして、右側に顧客とその顧客とのつながり、左側に企業の主な活動内容や持てる人材や技術を明らかにしていきます。

このビジネスモデルキャンバスのメリットは、ビジネス全体を把握するだけではありません。たとえば、

「顧客の属性は多岐にわたるのにチャネルがひとつしかない」

「協力者には恵まれていても、肝心の自社の技術力や社員数が少ない」

など、自社の強みと課題が明らかになります。

そしてこのビジネスモデルキャンバスで整理した結果をもとにすることで、効果的な事業戦略の練り直しをすることができます。

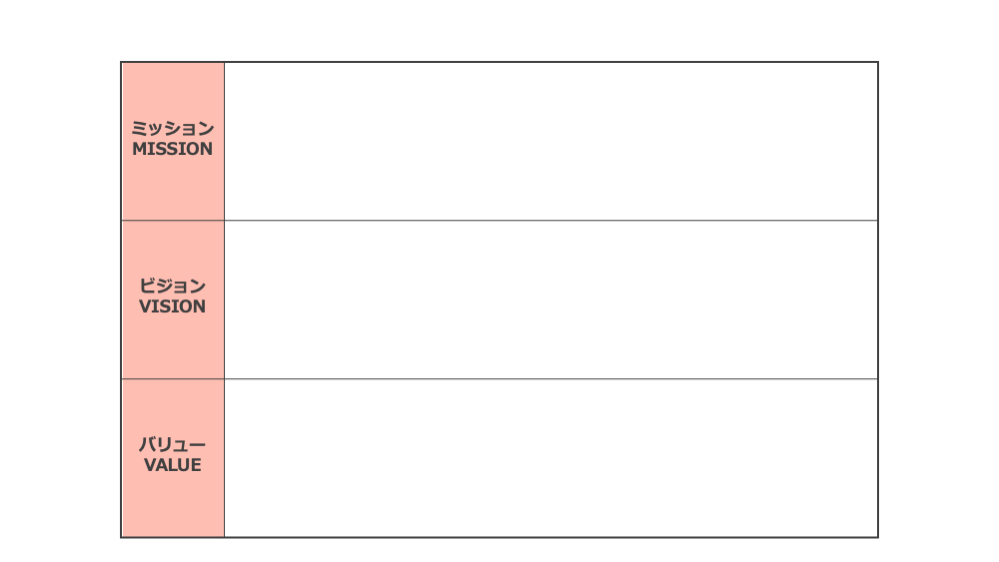

ミッション・ビジョン・バリュー

「マネジメントの父」とも呼ばれ、最も有名な経営学者であるピーター F. ドラッカーが提唱した「ミッション・ビジョン・バリュー」は、企業や組織の方向性と、何を大事にしているかを明確にするフレームワークです。また、この「ミッション・ビジョン・バリュー」は、シンプルな3段構成になっていることから、整理した結果も覚えやすく、社員への企業理念の浸透や、目標達成に向けた意思の統一にも有効です。

ミッション・ビジョン・バリューの考え方

ミッションの欄では、企業が社会や顧客、または自社の従業員に対して、何を実現するのかを明らかにします。ミッションには、企業理念として既に定義されているものもあれば、社会や顧客の課題に着目し、そこから発想する新たなミッションもあります。

ビジョンは、ミッションを果たした先にどんな光景が待っているかを描いたものです。中長期的な目標や、近い将来に実現する姿を明確にすることで、社員は「自分の仕事が何の実現に繋がっていくのか」がわかり、それが彼らのモチベーションの源泉になります。

バリューは、企業の価値観を表したものです。「価値観」とは企業がミッションを実行する時、ビジョンを描くときに何を大事にしているかを明らかにしたものです。たとえば、それは「常に挑戦するマインド」、「仕事を楽しむ気持ち」、「チームメンバーへの思いやり」などです。

このミッション・ビジョン・バリューができたら、「ミッション」と「ビジョン」に一貫性はあるか、最近の活動内容は「バリュー」を疎かにしていないか、事業計画全体として整合が取れているかなどを確認し、これからの活動内容のブラッシュアップに役立てます。

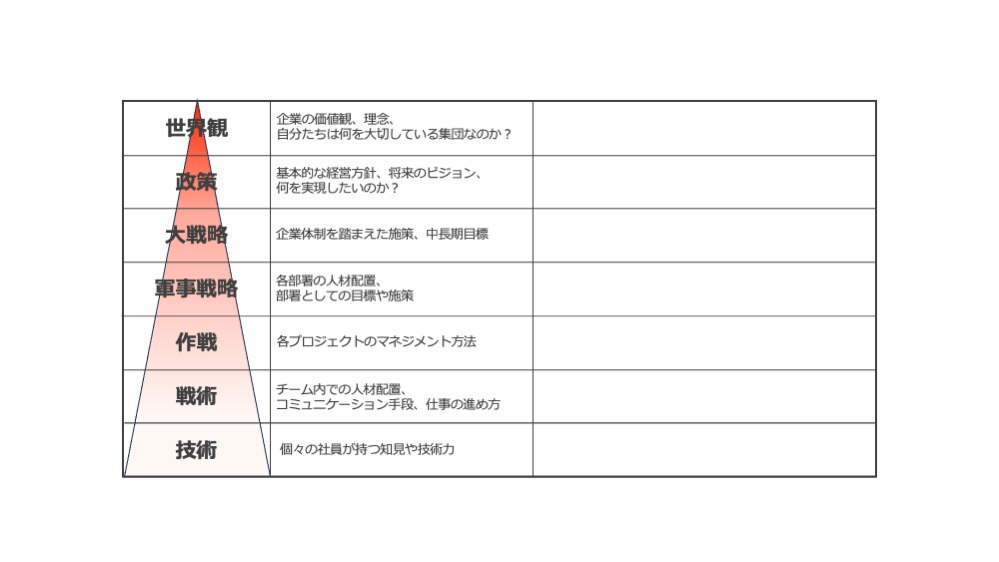

戦略の階層

「戦略の階層」は、実際の軍事戦略を構造化して定義したものです。この「戦略の階層」の考え方は、企業の事業戦略にも通じるものがあり、ビジネスでも活用できるフレームワークとしても有名になりました。

戦略の階層各項目の意味

- 世界観 : 企業の価値観、理念、自分たちは何を大切している集団なのか?

- 政策 : 基本的な経営方針、将来のビジョン、何を実現したいのか?

- 大戦略 : 企業体制を踏まえた施策、中長期目標

- 軍事戦略: 各部署の人材配置、部署としての目標や施策

- 作戦 : 各プロジェクトのマネジメント方法

- 戦術 : チーム内での人材配置、コミュニケーション手段、仕事の進め方

- 技術 : 個々の社員が持つ知見や技術力

階層は上に行くほど、部門や企業全体に関わる大きなものとなり、主に経営層の人たちが主体となって考えていくものになります。そして階層の下に向かうと、上層の経営方針や中長期目標を実現するために必要なプロジェクトマネジメントの方法や、各社員の技術力や経験となり、主に現場の人たちが主体となって力を発揮するものになります。

なぜ軍事戦略を分析した「戦略の階層」がビジネスシーンでも活用できるのか?

実際の軍事戦略は、その国の世界観や政策をもとに戦略が考えられ、その戦略にあった戦術や技術が用いられています。そうでなければ、たとえその軍事戦略で勝利しても得られるものがなかったり、戦略と戦術のミスマッチにより勝利できないからです。

これはビジネスの現場でも起きることです。たとえば、いくら個々の社員が努力しても、その努力や能力を活かす人材配置やマネジメントができていなければ、良い成果に結びつきません。また、いくら企業としてすばらしい理念や将来のビジョンを持っていたとしても、それを実現するための施策が不十分だったり、実現するだけの人材や技術力が揃っていなければ、絵に描いた餅となってしまいます。

このようなことが起きないように、企業の価値観から、今持っている個人の知見までを明確にし、各階層間の整合は取れているか、どの階層に対してテコ入れが必要か、などを考えます。

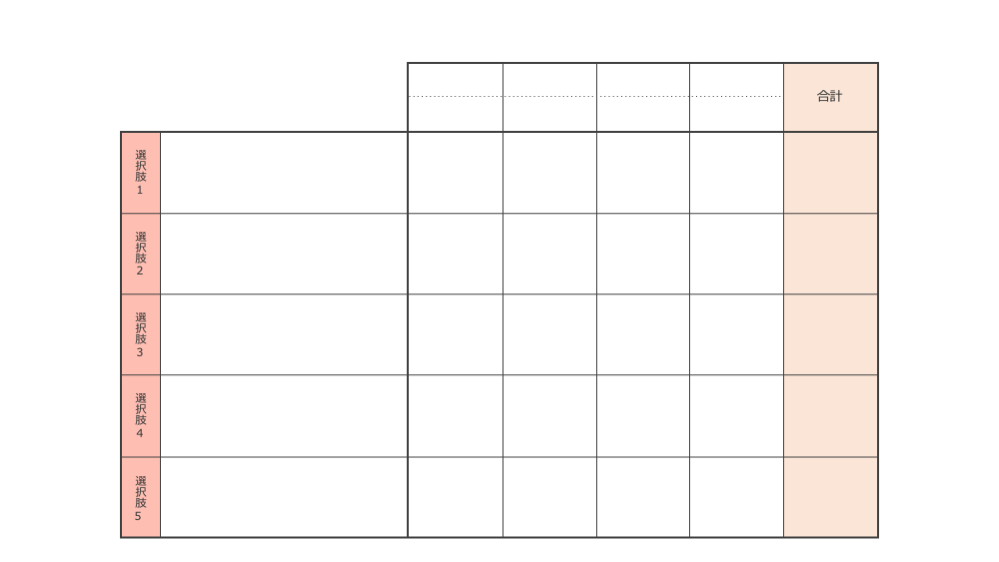

意思決定マトリックス

企業は中長期目標や、年度目標の達成を目指して、さまざまな施策を考え実行します。そしてそれら施策を考える際は、事前に各施策を評価し、施策を実施するか否か、実施する場合のどれから行うかの優先度を判断します。「意思決定マトリックス」は、施策の評価や優先度を決めるために活用できるフレームワークです。意思決定マトリックスは、各施策の重要性や緊急性、実現性などがポイントとして数値化されるため、より明確な評価基準での比較検討ができます。

意思決定マトリックスの作り方

- 評価対象となる各施策を「選択肢」の欄に書き出す

- 評価基準を決めて、評価欄に書き出す

- 各評価基準のポイントの重みを決める(たとえば、緊急性よりも実現性を重視するなら、緊急性:1.0、実現性:2.0)

- 各選択肢を評価基準ごとに数値で評価し、ポイントの重みを掛け合わせて合計ポイントを算出する

- 合計ポイントを参考にして、各施策の実施有無や優先順位を決定する

意思決定マトリックスの4つのコツ

- 評価基準には、重要性、緊急性、実現性、将来性、収益性、発展性、インパクト、意外性、◯◯との親和性などがあり、自分たちが評価基準として、何を重視するかで考える。

- 各評価基準は、5段階評価までにするなど、単純にしておかないと、その後の重みの割合を掛ける際に値が大き過ぎたり、細か過ぎたりしてしまい、意味のない比較になる場合がある。

- 合計ポイントまでつけ終わった結果を見ると、 想像していた結果と異なることがある。その想像していた結果と比較して考えてみると、それまで自分たちにどのようなバイアス(想いや決めつけ)がかかっていたかがわかる。

- 合計ポイントを見て、評価基準の重みづけがおかしいと思ったら、重みを調整して再度集計する。

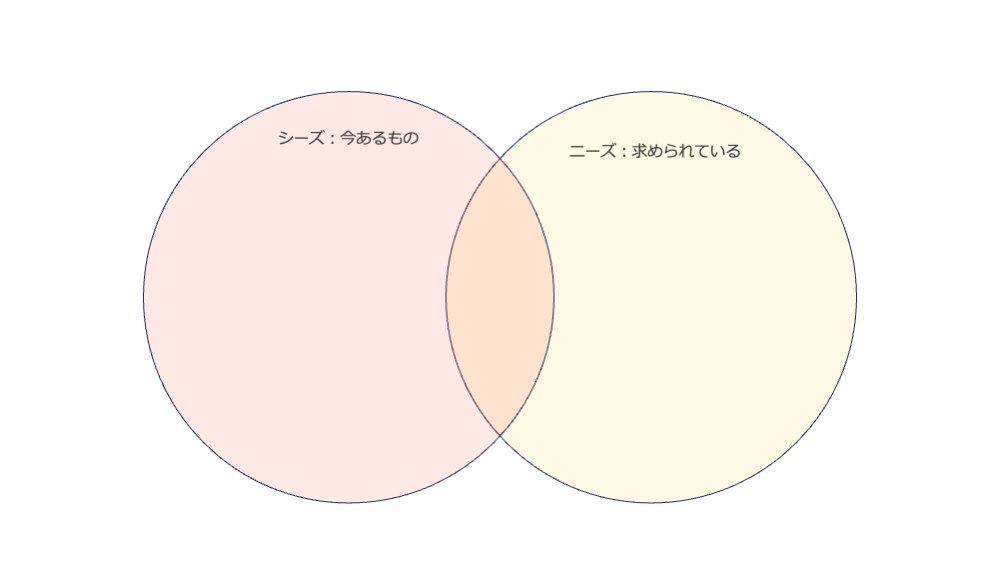

シーズ思考とニーズ思考

シーズ思考とニーズ思考は、ビジネスにおいて何か新しいものを発想したい時などに有効な考え方です。

シーズ思考とは、今あるもの(技術や価値)をベースにして、「そこから何に発展させることができるか?」という考え方です。現在あるものから発想するため、実現性の高いアイデアが出てきやすいですが、その一方で顧客が求めているものとアイデアが一致しない可能性があります。

ニーズ思考は顧客のニーズから発想する考え方です。顧客が求めているものを起点に考えるため、うまく実現できれば、ビジネスとしても成果をあげやすいアイデアがうまれます。しかし、これまでに実現されていないものを、あくまで想像の中で考えるため、いざやってみてから、想定外の壁があることに気づくこともあります。そして結果的に実現できる範囲が限定的になってしまうことがあります。

シーズ思考とニーズ思考が交わるところ

シーズ思考とニーズ思考は、その両方のアプローチでそれぞれアイデアを考え、より良いアイデアを見つけるというものです。特にシーズ思考とニーズ思考が交わるアイデア、つまり「今あるものから発想できるものであり、顧客のニーズとも合致しているもの」は、実現性とビジネスとしての成功確率の両方が高いため、優先度をあげて実現したいアイデアと言えます。

シーズ思考とニーズ思考のそれぞれの質を上げる

シーズ思考は、この先の発展形を考える前に、まず現状の商品やサービスで、どこまで顧客のニーズを満たしているかを考えてみます。そうすることで、現状からどんな方向性で発展させるべきかが見えてきます。ニーズ思考は、最新技術や新しいサービスに対する市場のニーズ(人気度・売れ筋・高評価)を調査してみるのが有効です。市場のニーズがわかれば、顧客のニーズが、これからどう変化しそうかなどの予想が立てやすくなります。

グローバルマインド研修を実施する目的としては、グローバル化を自分事として捉えてもらうことや、グローバルな環境で陥りがちなコミュニケーションのギャップをなくすことなどが挙げられます。グローバルマインド研修を実施する目的をいくつか解説します。

事業戦略を学ぶ研修事例

人材育成を専門に手掛けているアルーでは、事業戦略を学ぶ研修を数多く実施した実績があります。早めに事業戦略を考えられるようになってほしい若手・中堅社員を対象とした研修から、事業計画を立てることが必要な管理職を対象とした研修など、幅広く対応することが可能です。また、お客様の事情に合わせたカスタマイズも可能です。ここからはアルーがこれまでに実施した事業戦略を学ぶ研修の中から、1つの事例を抜粋して紹介いたします。事業戦略を学ぶ研修の実施をご検討の際は、ぜひ参考にしてください。

ソフトウェア会社A社様

ソフトウェア会社のA社では、経営基盤強化に向けての人材強化を重点施策として掲げていました。そのため、幹部社員が、内外の事業環境変化に適応し、更なる事業の成長につなげるべく適切な現状認識のもとにビジョンを描き、それに基づいた戦略策定、戦術の実行ができるようになることを目指していました。そこで、幹部社員を対象に、自らが主体となり、全社戦略を理解し、ビジョン・戦略を計画実行できるようになる為の研修を計画しました。

本事例についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

経営者として戦略策定、戦術の実行ができる経営人材育成事例

事業戦略を学ぶ研修ならアルーにお任せください

事業戦略を学ぶ研修の実施をご検討の場合は、ぜひアルーへお任せください。アルーは、人材育成を専門とする企業で、これまでに数多くの事業戦略を学ぶ研修を実施してまいりました。

特に、アルーではお客様の企業の課題に合わせた、一気通貫型の管理職育成支援を提供していることが大きな特徴です。研修の企画段階から丁寧にヒアリングを重ね、個別最適化された効果的な管理職人材育成施策を実施いたします。

アルーが行っている管理職研修について詳しくは以下の資料でご確認いただけます。