コミュニケーション能力を高めるには?「聞く力・伝える力」の鍛え方

2018年に株式会社JTBコミュニケーションデザインの調査によると、コミュニケーションが苦手と感じている人は58%と過半数を占めているという結果が出ています。

参考:コミュニケーションは苦手、58%と過半数 主体的な発信は苦手、受け身のコミュニケーションは得意

しかし会社としては、社員に「コミュニケーション能力を鍛えて、いろんな人と仕事ができるようになってほしい」と考えてしまいますよね。

では、コミュニケーション能力を鍛えるためには、具体的にどのような方法があるのでしょうか。この記事では、コミュニケーション能力を鍛える方法や練習方法、鍛えるメリットなどを解説していくので、ぜひご覧ください。

コミュニケーション能力アップにつながるお役立ち資料

ダウンロードはこちら▼

目次[非表示]

コミュニケーション能力とは

コミュニケーション能力とは、言葉や非言語を通じて、感情や意図を相手と共有し、双方が理解し合う能力のことを指します。

言葉だけでは、感情や意図を完全に伝えることは難しいと言われています。そのため、相手の言葉や非言語の背後に隠れた感情や意図をできるだけ多く理解することが、コミュニケーション能力の肝心な要素です。コミュニケーションという言葉の語源は、ラテン語の「communis」といわれています。「communis」には、「共通の」、「共有する」「分かち合う」、「地域社会の」といった意味があります。

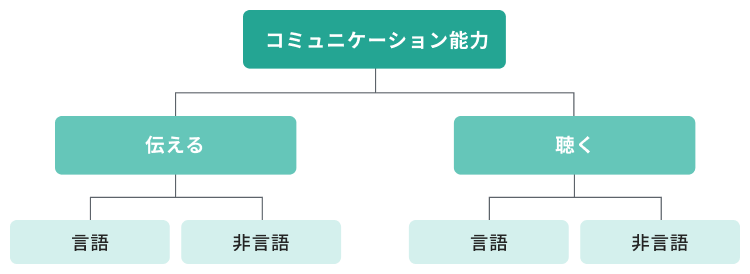

コミュニケーション能力を構成する4つの要素

コミュニケーションは「伝える」と「聴く」の2つの動作と、それぞれの動作における「言語」と「非言語」の手段から成り立っています。これらの組み合わせにより、コミュニケーション能力は4つの要素に分けられます。

伝える×言語

言語を用いて、考えや意見を論理的に伝える能力です。相手の理解度に合わせて、適切な言葉や順序で情報を伝えることが重要です。特にビジネスシーンでは、ロジカルな説明や説得力が求められます。

伝える×非言語

ジェスチャーや表情、声の調子を活用して、相手に感情や情報を伝える能力です。言葉だけでは伝えきれない感情や強調したいポイントを、非言語で補完することができます。話しやすい雰囲気を作るためにも、非言語で伝えるコミュニケーションが重要となります。

聴く×言語

相手の話を深く理解する能力です。話の要点を押さえ、相手のニーズや感情を正確に捉えることが重要です。適切な質問や共感を示すことで、相手との信頼関係を築くことができます。この能力で大切なことは、相手の話が終わるまでしっかり聴くという姿勢になります。話を遮ったりするようなことはやめましょう。

聴く×非言語

相手の非言語的な表現、例えばしぐさや声のトーンから、言葉としては伝えられていない情報や感情を読み取る能力です。この能力は「空気を読む力」とも言え、微妙な変化に気づくことでコミュニケーションをより深めることができます。相手への共感を示し、信頼を寄せてもらうことで、コミュニケーションを円滑にするスキルとなります。

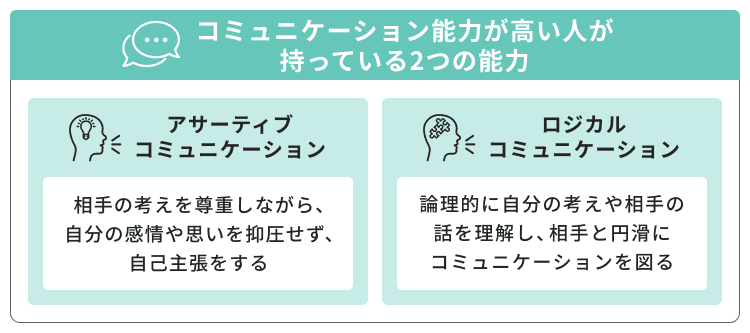

コミュニケーションが高い人が持っているスキル

コミュニケーション能力が高い人は、以下の2つのスキルを兼ね備えている人が多いです。

- アサーティブコミュニケーション

- ロジカルコミュニケーション

どのような能力なのか、それぞれ説明していきます。

アサーティブコミュニケーション

アサーティブコミュニケーションとは、「相手の考えを尊重しながら、自分の感情や思いを抑圧せず、自己主張をする」コミュニケーションの方法です。

例えば、仕事のやり方についてAとBの2通りの方法で意見がぶつかったとします。相手と意見が異なった場合に、つい「あなたの考え方は変」などと感情的にぶつけてしまうこともあるでしょう。しかし、こういった言動はその場ではスッキリしたとしても、後々その人とは気まずくなってしまいますよね。

アサーティブコミュニケーションの能力が高い人は、相手の意見を尊重しつつ、相手の人格を否定しないように自分の意見も伝えます。

上記の例で当てはめるのであれば、「あなたの考え方も理解できる」とそれぞれの意見を尊重した上で、「その上でどうすれば良いのかを考えよう」というように、道筋を提示する形で伝えるのです。

▼アルーの提供するアサーティブコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

アサーティブコミュニケーション研修

ロジカルコミュニケーション

ロジカルコミュニケーションは、「論理的に自分の考えや相手の話を理解し、相手と円滑にコミュニケーションを図る」という考え方を指します。特に、会議などで複数の意見を理解しなければならない時に、活用されることが多いです。

- 自分はどのように考えているのか、相手に何を伝えたいのか

- 相手は何を伝えようとしているのか

これらの内容を論理的に整理することで、お互いの伝えたいことが伝わるようになります。ロジカルコミュニケーションを繰り返し行うことで、下記のようなメリットがあります。

- 相手の立場に立って物事を考えることができる

- 自分の考えを正確に伝えることができる

- 相手の話の要点を理解することができる

それぞれ、ビジネスにおいては重要なスキルと言えるでしょう。

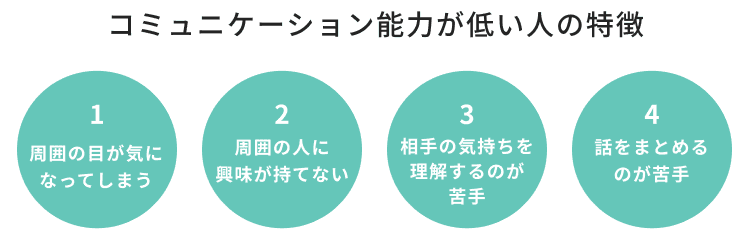

コミュニケーション能力が低い人の特徴

ここまで、コミュニケーションの基本スキルについて解説しました。次に、コミュニケーション能力が低い人の特徴について見ていきましょう。コミュニケーション能力が低い人の特徴は、主に下記の4つです。

- 周囲の目が気になってしまう

- 周囲の人に興味が持てない

- 相手の気持ちを理解するのが苦手

- 話をまとめるのが苦手

それぞれ詳しく解説していきます。

周囲の目が気になってしまう

コミュニケーション能力が低い人の特徴としてまず挙げられるのが、「周囲の目が気になってしまう」ということです。

- 自分が何か意見を言うことで、場の雰囲気が悪くなるのではないか

- 周りの人は、自分のことを変だと思っているのではないか

など、周囲の目を気にしすぎるあまり、自分から意見を言わなかったり、人と関わるのを避けたりしてしまうのです。

このような人は、自分が発言したことで場の雰囲気が悪くなることを恐れて、「自分は何も言わないほうが良い」という意識があるものの、本心では「もっとコミュニケーションを取りたい」と考えている人が多い傾向にあります。

周囲の人に興味が持てない

上記の特徴とは反対に「周囲の人に興味がない」という人もいます。こういった方は、下記のような意見を持っていることが多いです。

- 会社は「仕事をする場」と割り切っているので、人間関係を構築する必要がない

- 周囲の人はレベルが低いので、話をするだけ無駄

- 自分以外はみな敵であり、信用してはいけない

- 一人が好きなので他人はどうでも良い、人と関わることに興味がない

「仕事とプライベートは分けたい」と考える人は少なくありません。しかし、仕事というのは多かれ少なかれ誰かと協力して行うものです。人間関係を構築し、周囲の協力を得られるようになれば、結果的に仕事をスムーズに進められるようになります。

そのため、たとえ周囲の人と関わるのが面倒だと内心思っていても「周囲の人の知恵や力を借りられれば、自分の業務にも役に立つ」と捉え直して、関わるようにしてもらうことが大切です。

相手の気持ちを理解するのが苦手

相手と関わろうと思っていても、相手の気持ちや状況を理解できないと、コミュニケーション能力が低い人と判断されてしまいがちです。

仕事でトラブルが起きて忙しい、重要な会議の前で準備をしているといった時に、些細なことで話しかけられて業務が滞ってしまったことはありませんか?そのような状況になると、「なぜ今なのか」と、嫌な気持ちになってしまうこともありますよね。このように相手の状況が見えていない人は、「話をしなければ」という自分の感情だけを考えていて、相手のことを気遣う余裕がなく、相手に嫌な気持ちを抱かせてしまうというのが特徴として挙げられます。

話をまとめるのが苦手

話をまとめるのが苦手な人は、順序立てて話せないのが特徴です。

例えば、

「A社の商談ですが、担当者さんは○○さんで、下調べで○○を調べたんですが、そのことについて話したら盛り上がっちゃって……あと、商談では○○さん以外にも○○さんがいて……」

と、本題に入る前に全ての情報を話そうとして、結局何が言いたいのかわからない、ということになりがちです。

こういった特徴を持つ人は、そもそも自分の中で話す内容がまとまっていないのです。思いついたままに話しているので、聞き手を思いやった会話ができていません。そのため、話をまとめられず端的に伝えるのが苦手な人は、コミュニケーション能力が低いと思われがちです。

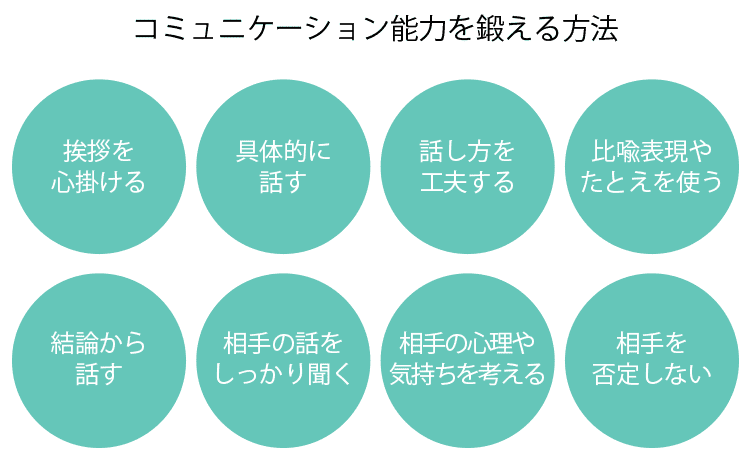

【すぐできる】コミュニケーション能力を鍛える方法

ここまで、コミュニケーション能力が低い人の特徴についてお伝えしました。では、コミュニケーション能力を鍛えるにはどうすれば良いのでしょうか。ここからは、コミュニケーション能力を鍛える方法について見ていきましょう。

- 挨拶を心掛ける

- 具体的に話す

- 話し方を工夫する

- 比喩表現やたとえを使う

- 結論から話す

- 相手の話をしっかり聞く

- 相手の心理や気持ちを考える

- 相手を否定しない

1つずつ、順番に解説していきます。

挨拶を心掛ける

コミュニケーションの基本は、まず「挨拶」です。出社したら「おはようございます」と自ら声を掛けることで、距離が近づきます。

挨拶をする上で気をつけるべきポイントは、「笑顔で挨拶する」ことです。無表情で挨拶されるより、満面の笑みで声をかけられたほうが、明るい印象を持ちますよね。笑顔が苦手な方は、出勤前に毎日鏡に向かって「笑顔」の練習をすると良いです。接客を行っている会社では、毎朝社員同士でお互いの笑顔を確認するというところも珍しくありません。コミュニケーション能力を鍛えるためには、会社で毎日のタスクとして行うのも良いでしょう。

具体的に話す

話をする時には、「具体的に話す」のを心掛けると良いです。抽象的に話を進めても、聞き手はイメージしにくいですよね。とはいえ、「どうやったら具体的に話ができるようになるのか」分からないという人は多いでしょう。そんな人は、次の3つのポイントを押さえておくようにしてください。

1つ目は「数字を入れる」ことです。例えば、提出する書類に関しては「早めに仕上げてください」ではなく「○月×日までに仕上げてください」と言い換えることで、正確に伝えられます。

2つ目は「地名や商品名などの固有名詞を入れる」という点です。「商品の開発に携わりました」よりも、「○○商社にて、××という商品の開発に携わりました」と伝えると、よりイメージしやすいでしょう。

3つめは「体験談」です。体験談は、最も共感や説得力を高められます。最近のエピソードなどで使えそうなネタがあれば、メモをしてストックしておくと良いです。

話し方を工夫する

いくら具体的に話そうと思っても、相手が興味を持ってくれなければ、十分に伝わりません。そのため、相手に伝わりやすいように「話し方を工夫する」ということも必要です。

工夫するポイントとしては、相手にとって分かりやすい言葉を使う、相手が聞き取りやすい声量で抑揚をつけて話す、スムーズに聞き取れるようなスピードで話すなどが挙げられます。

例えば、経理や会計の仕事をしている人に、プログラミングの専門用語を使って説明をしても伝わりにくいでしょう。相手に理解してもらいやすい用語を選んで会話をするなどの工夫をすると、より相手が理解しやすくなります。

比喩表現やたとえを使う

比喩とは「他のものにたとえて表現する」ことです。比喩表現やたとえ話を使うと、下記のような効果が期待できます。

- 興味を引きつける

- 聞き手の理解をうながす

- 説明がわかりやすくなる

- 意味を強調できる

例えば、「クラウドサービス」について説明する時に、パソコンやネットを全く知らない人に「インターネット経由でコンピューティングリソースやアプリケーション、データを利用するサービス」と説明しても、理解しづらいですよね。

これを「インターネット上にある、いつでも出し入れできる保管庫のようなもの」と例えると、普段パソコンを使わない人でも理解しやすくなります。このように、比喩表現やたとえ話を使う時は、「相手がどの程度知識があるか」を把握しておくのも重要です。

結論から話す

ここでいう結論とは、「自分が1番伝えたいこと」「相手が1番知りたいこと」の2つを指します。結論を先に伝えることで、「何について話すのか」が明確に伝わる、要点を伝え残すことがない、聞き手の関心が高まって最後まで聞いてもらいやすくなるというメリットがあるのです。

結論を述べた後に、下記のような流れで話を組み立てることで、相手により伝わりやすくなります。

- 結論に至った経緯や理由

- 根拠

- 補足事項

より説得力を高めたい時は、上記の話の最後に結論を加えましょう。これは「PREP(プレップ)法」と呼ばれており、プレゼンや面接など、ビジネスシーンで用いられている手法です。PREP法を使うことで話の展開が論理的になり、説得力が増します。

相手の話をしっかり聞く

コミュニケーション能力を鍛えるためには、まず話をするよりも聞き上手になることが重要です。聞く意識が重要視される理由として、人は自分の話を聞いてくれる人に好意を持ちやすい、自分の知識や見解が深まる、相手のニーズを把握できるという3つが挙げられます。

聞き上手になるためには、下記の4つのポイントを重視しましょう。

- 相手がどんな話をするのか、興味を持つ

- 相手の「目」を見て話を聞く

- 話を最後まで聞く「姿勢」を保ち続ける

- 「あいづち」や「うなずき」で、共感のサインを示す

相手の心理や気持ちを考える

「相手の心理や気持ちを考える」というのは、コミュニケーションの基盤です。相手のことを考えずに一方的に話をするのは、壁打ちしているようなものなので、会話とは言えないでしょう。相手のことを考えて会話をするためには、下記の3つを意識することが重要です。

- 相手は今どういう状況なのか(話をしても良い状態なのかどうか)

- 話をするとしたら、どの位知識があるのか(自分と同じ位知識があるのか、全く分からないのか)

- 相手は自分に何を求めているのか(共感か、アドバイスか)

相手の心理や気持ちを考える能力を養うために効果的な方法の1つは、友人や同僚などの第三者からアドバイスを貰ったり、相手がどのように感じたかを直接聞いてみることが挙げられます。「話が長い」「その言い方はちょっとトゲがあるかも……」など、率直な意見を聞くことで、改善点が見つかることもあるでしょう。

相手を否定しない

自分と相手の意見が違ったとしても、「それは違う」と話を聞かずに遮ってしまうと、相手は不快な気持ちになってしまいます。

どんな意見であっても、相手を否定しないようにしましょう。しかし、「相手の意見を否定しない」というのは「一方的に相手の意見に従う」ということではありません。自分の意見を伝えることも大切です。

まずは相手の話をすべて聞いた上で、その考えに至った理由を確認しましょう。相手の意見を受け止めて理解した上で、自分の意見を述べると良いです。この時、断定的な表現や否定的な表現は避けるようにしてください。

反対意見を言う時は、「しかし」よりも「ただ」と使うことで、否定のニュアンスが薄れ、相手の抵抗感も弱くなります。

日頃から人とコミュニケーションを取る

上記にて、コミュニケーションを鍛える方法をいくつか紹介してきましたが、実践しなければスキルとして身につきません。まずは、日頃から人とコミュニケーションを取ることを心掛けて行動してみましょう。

- 出社したら、笑顔で挨拶する

- 仕事において積極的に動いたり手助けをしたりする

- 話においては聞き手に回り、相手を主体にする

こういった取り組みを日々続けていくことで、「相手はどんな人なのか」を把握できるようになり、自然とコミュニケーションを取れるようになります。

また、定期的に会話をする機会を持つのも大切です。1度関わっただけでは人柄を把握しきれませんし、良好な人間関係を築きにくい場合もあります。定期的にコミュニケーションを図ることでお互いを理解し、より良い関係を築けるようになるでしょう。

コミュニケーション能力を鍛える練習方法

コミュニケーション能力を鍛える方法についてお伝えしてきましたが、ここからは、コミュニケーション能力を鍛える際の練習方法を見ていきましょう。下記の4つが挙げられます。

- エレベータートーク

- ミラーリング

- バックトラッキング

- パラフレーズ

それぞれどのような方法なのか、詳しく説明していきます。

エレベータートーク

エレベータートークとは「同じエレベーターに乗り合わせたくらいの短時間の会話で相手の印象に残り、伝えたいことを伝えるためのトークスキル」のことです。プレゼンのように長々と話をするのは難しいですが、30秒や1分であれば、「自分の意見を伝える」というハードルは低くなります。

エレベータートークが必要な場面としては、上司への報連相、オンラインでの取引先や顧客とのやり取りなどが挙げられます。

特に新入社員の場合は、日々の業務の中で上司への報連相を行う機会は多いです。報連相の中で、エレベータートークのスキルを身につけるために、「必要なことだけを手短に話す」のを意識してみると良いです。上司側からも、報告を聞きながらエレベータートークができているかチェックしてフィードバックをすると、より社員のスキル向上を目指せるでしょう。

ミラーリング

ミラーリングとは「鏡に映したかのように相手の動作を真似る」ことです。人間関係を構築していく中で「この人とは波長が合うな」と感じて、自然と話しやすくなるという経験がある方もいるのではないでしょうか。

コミュニケーション能力が高い人は「ミラーリング」の技術を用いて、相手との波長を合わせます。会話を進めていく中で相手の身振り手振りを真似しながら、共感を得るのです。例としては、相手が飲み物を飲んだら自分もさりげなく飲み物を手に取る、相手が足を組んだら自分も足を組むなどが挙げられます。

ただし、これらの技術はやり過ぎると「落ち着きがない」と思われてしまう可能性があるので、あくまで自然にやるよう心掛けてください。

バックトラッキング

バックトラッキングは「オウム返しのように、相手の言ったことをそのまま返す」という手法で、カウンセリングでも用いられています。例えば、「○○ということがあったんだ」と相手が話したら、「○○ということがあったんですね」のように返すというやり取りが、バックトラッキングです。

この手法を行うことで、相手は「この人(自分)は話を理解してくれている」と感じ、好印象を持ちやすくなります。

ただ、話を聞いている時に無表情であったり、声のトーンが弱々しかったりすると、言葉だけオウム返しをしていたとしても、相手は「本当に話を聞いているのか」と感じてしまいかねません。バックトラッキングをする時は、相手の状況や話の内容に合わせて、身振り手振りといったジェスチャーも加えると良いです。

パラフレーズ

パラフレーズとは「他の言葉で元々の文や一節を言い換える」という技法で、難しい言い回しや言葉をやさしい言葉に言い換えることです。

例えば、「アサップで!今日できなかったらリスケしてもいいから!」という言葉は、ビジネス用語が多すぎて新入社員やビジネス用語に詳しくない方には伝わりません。

そのため、「なるべく早く終わらせられるかな?今日までに終わらなそうだったら、スケジュール変更をするから、教えて!」と言い換えるだけで、どんな人にでも伝わりやすくなります。

また、「知らない」ということを伝える場合でも、どのような言葉で伝えるかで印象は変わります。

「知りません」「存じ上げません」「そのような知識を持っていません」「その分野については明るくないです」など、さまざまな言い換えが可能です。

このように、伝える相手によって、言い換えることが大切です。

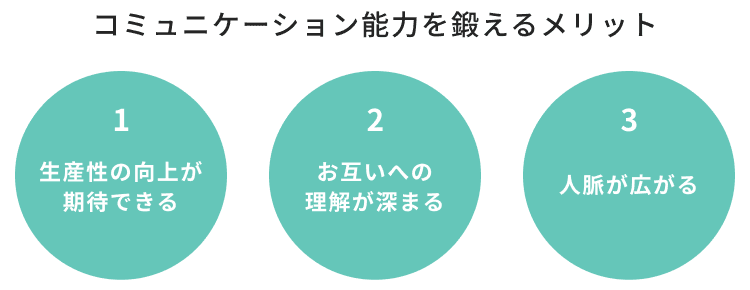

コミュニケーション能力を鍛えるメリット

ここまで、コミュニケーション能力を鍛える方法について詳しく紹介しました。では、コミュニケーション能力を鍛えることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。コミュニケーション能力を鍛えるメリットとしては、下記の3つが挙げられます。

- 生産性の向上が期待できる

- お互いへの理解が深まる

- 人脈が広がる

それぞれどのようなメリットなのか、下記で説明していきます。

生産性の向上が期待できる

仕事というのは一人でできるものは少なく、多少なりとも誰かと協力しなければ、業務が進みません。しかし、コミュニケーションがうまく取れていないと、業務が滞るばかりか、自分と相手との認識のズレによってミスが発生し、余計な仕事を増やすという事態も引き起こしかねないのです。

コミュニケーション能力を鍛えることで、「相手が自分に期待していることは何か」「自分は相手に何をしてほしいか」などを、お互いに共有できるようになります。

その結果、認識のズレが少なくなり、情報伝達の抜けなどのミスを減らせるようになるのです。さらに、同じ認識を持って協力して作業をすれば、生産性の向上も期待できます。

お互いへの理解が深まる

「あの人とは合わない」と感情的になって、その人と一緒に仕事をするのを無意識に避けてしまうという経験がある方もいるのではないでしょうか。

しかし、そんな関わりにくいと感じる人にこそ、コミュニケーションスキルを活用するように意識してみてください。あえて関わりを多くすることで、その人の知らなかった一面を知るきっかけになります。

関わりにくいからといって気を遣ってばかりいると精神だけでなく身体にも負荷がかかりますし、職場の人間関係が良くなれば、会社や仕事に対する意識にも変化が生まれるでしょう。職場の人間関係を改善するために、会社側から積極的に交流の機会を設けるのも効果的です。

人脈が広がる

さまざまな人とコミュニケーションを築けるようになれば、会社内・会社外での人脈が広がりやすくなります。

まず、社内の人間関係が良くなれば、会社内で動きやすくなるでしょう。「この案件は〇〇さんが詳しいから確認してみよう」「〇〇さんが△△社の人とつながりがあるから連絡を取ってもらえないか聞いてみよう」など、気軽に情報を交換できるようになります。

このように、人脈を広げるのは自分の「フィールド」を広げられるだけでなく、人脈という「網」が大きくなって社内外の情報をより拾いやすくなるのです。

まとめ

コミュニケーション能力を鍛えることで、生産性が向上する、人脈が広がるなどのメリットが期待できます。コミュニケーション能力を鍛えるには、エレベータートークやミラーリングなどの手法を用いて、日頃からコミュニケーションの練習をすると良いです。

「社員のコミュニケーション能力を向上させたい」「新入社員のコミュニケーション能力を鍛える方法に悩んでいる」という人事部のご担当者様は、ぜひアルー株式会社にご相談ください。新入社員から管理職まで、さまざまな層に向けた研修コースを用意しておりますので、幅広いニーズに対応可能です。

▼アルーのコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。

コミュニケーション研修

関連記事: コミュニケーション研修を効果的にするポイントとおススメ研修10選|HRドクター|株式会社ジェイック