LGBTQ+とは?意味や種類、当事者の悩み、企業を取り巻くリスクや対策事例を解説

ダイバーシティ&インクルージョンを推進するにあたって、避けては通れない課題となっているのが、LGBTQ+などと表現される、セクシャルマイノリティの方への対応です。

電通グループが実施した『LGBTQ+調査2023』によると、20歳~59歳の6,240人のうち、9.7%の方がLGBTQ+と回答しています。このデータから、およそ10人の1人がセクシャルマイノリティであるといえます。

一方で、セクシャルマイノリティの方の80%はカミングアウトしていないともいわれており、相手がLGBTQ+の方と分かって接したことのある人は非常に少ないのではないでしょうか。

実際、企業で働く人事や管理職の方からは、「誰かからLGBTQ+であることをカミングアウトされてもどう対応していいかわからない」などの悩みがよく出ます。

そこで本記事では、LGBTQ+について簡単にご紹介し、企業を取り巻くリスクや、企業がおこなう対策事例をご紹介します。

▼ダイバーシティ推進におすすめの研修3選

▼LGBTQ+活躍推進の成功事例に関するサービス資料はこちら

目次[非表示]

LGBTQ+とは

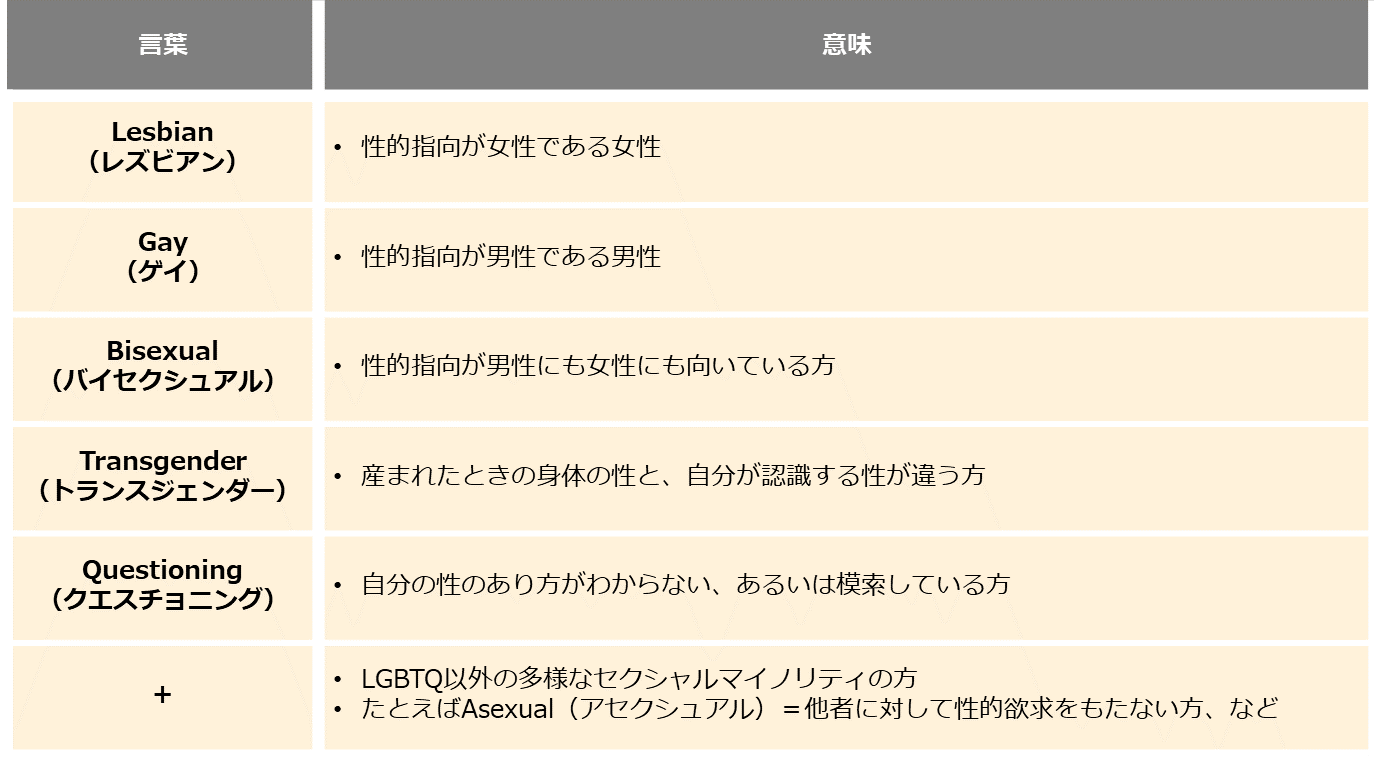

LGBTQは、「Lesbian(レズビアン)」、「Gay(ゲイ)」、「Bisexual(バイセクシュアル)」、「Transgender(トランスジェンダー)」、「Questioning(クエスチョニング)/Queer(クィア)」の頭文字を取って名付けられた、幅広い性のあり方を総称する言葉です。

このLGBTQに、それ以外の多様なセクシャルマイノリティの方をプラスし、LGBTQ+という言葉が使われています。

それぞれの言葉の詳しい意味は、以下の表をご覧ください。

多様なセクシャルマイノリティ

ここからは、LGBTQ以外の多様なセクシャルマイノリティについて、簡単にご紹介します。

Xジェンダー

日本で生まれた言葉で、性自認が男性でも女性でもない方を指し、“第三の性”といわれています。アメリカやカナダ、オーストラリアなどでは、パスポートで「X」が選べるようになっており、日本でもXジェンダーという言葉の認知が広がっています。

パンセクシュアル(Pansexual)

全性愛と訳されます。相手の性別に関係なく、恋愛感情や性的指向を抱く方を指します。パンセクシュアルになると、前述の“Xジェンダー”の方にも恋愛感情を抱く可能性があり、この点がバイセクシュアルとの違いです。

アセクシュアル(Asexual)

無性愛と訳され、他者に対して性的指向が向かない方を指します。恋愛感情の有無にかかわらず、性的な欲求を抱かないことが特徴です。

ノンセクシュアル(Nonsexual)

非性愛者と訳されます。他者に対して恋愛感情は抱くものの、性的な欲求を抱かない方です。アセクシュアルより範囲を限定して使われる言葉になります。

インターセックス(intersex)

身体的な性において、男性と女性の中間、またはどちらにも一致していない方を指す言葉です。近年では、DSD(Disorders of DevelopmentまたはDifference of Development)という呼び方が一般的になりつつあります。

性を構成する4つの要素

性のあり方を考えるときに、4つの要素に分けて考えると、理解がスムーズになります。

生物学的な性別(身体の性)

産まれたときに割り当てられた、戸籍などに記載されている性別のことです。たとえば、性器の違いや、妊娠・出産・授乳ができるかの違い、などがあります。

性自認(心の性)

自分が感じている性別のことです。自分は男性であると感じている人もいれば、女性であると感じている人もいます。あるいは、男女どちらでもある、どちらでもない、と感じている人もいます。

性的指向(好きになる性)

恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか、とうことです。異性愛、同性愛、両性愛から、性的な関心がない人まで、さまざまいます。

性表現(表現する性)

しぐさ、言葉、髪型、化粧、服装などで、自分の性をどう表現するか、ということです。

SOGIとは

性を構成する4つの要素で紹介した、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の大文字部分を組み合わせてできた言葉が、SOGI、です。ソジ、あるいは、ソギ、と呼びます。

LGBTQ+と表現すると、セクシャルマイノリティの方しか意味しませんが、SOGIと表現すると、マジョリティである異性愛の人も含んだ意味になります。性の問題は、“すべての人”の平等や人権の問題であるとして、2011年ごろから世界で使われ、日本では2015年ごろに紹介されました。

▼SOGIについてはこちらの記事で詳しく知っていただけます。

SOGIとは?LGBTとの違いやSOGIハラスメントの具体例、企業の取り組み事例、研修事例を解説

LGBTQ+が注目されている背景

LGBTQ+が注目されている背景には、社会的にダイバーシティ&インクルージョン推進やSDGsへの取り組みが推奨されていること、そのための法整備が進んでいることなどが挙げられます。また、そうした社会的な取り組みが進むことで、自社のステークホルダーのなかにLGBTQ+の方がいることを認知することも増えてきました。実際、接客や営業を通じて多様なお客さまと触れ合う業種の企業や、とくにグローバルで広告を展開している企業、あるいは自社の従業員数が増えてきた企業などから、LGBTQ+研修についてのお問い合わせをいただくことが増えてきています。

ダイバーシティ&インクルージョンが推進されている

現代では、LGBTQ+に限らず、女性やシニア、外国籍社員や障がい者の方など、多様な人材が活躍できる環境づくりが推進されています。ダイバーシティ&インクルージョンを推進することで、企業にとっては人材の確保やイノベーションの創出、生産性の向上などの効果が期待でき、国内外限らず多くの企業が積極的に推進しています。

▼ダイバーシティ推進の取り組み事例はこちらの記事で詳しく知っていただけます。

ダイバーシティの取組み事例10選。ダイバーシティとはなにかを簡単解説

国内外で法整備が進んでいる

ジェンダー平等を目標とした法整備は国内外で進められています。たとえば日本では、2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立し、2015年には「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」というガイドが出され、児童教育現場における取り組み基準が定められています。

また、2020年には「パワハラ防止対策関連法」が施行され、SOGIハラスメント対策が企業でも広がっています。さらに2023年に「LGBT理解増進法」が可決、施行され、ジェンダー平等への取り組みがどんどん広がっています。事実、世田谷区や渋谷区のように、同性パートナーシップを認める自治体も出てきています。

一方で日本の取り組みは世界にかなり遅れをとっており(OECD35か国中34位)、フランス、ドイツ、イギリス、カナダなどでは、差別を禁止する法整備がなされています。今後日本でも、世界の動きに合わせ、法整備が進んでいく可能性が高いといえます。

若者を中心に多様性を尊重する意識が根づいている

児童教育でジェンダー平等を伝えていることもあり、ジェンダーや性的指向に関する固定観念にとらわれない若者が増えています。また、SNSが普及したことにより、LGBTQ+の方が自分の経験や思いを発信しやすくなり、多様な価値観に触れることが当たり前にもなっています。

企業には、顧客、消費者、取引先、株主、社員などさまざまなステークホルダーがいます。LGBTQ+の方に無配慮な発言をしたり環境整備が不十分だったりすると、外部の関係者と信頼関係が壊れてしまったり、人材の確保が困難になるなどのデメリットが考えられます。

自社サービスの可能性を広げることができる

企業を取り巻くステークホルダーのなかには、消費者がいます。2020年の電通グループの調査によると、LGBT関連の消費は5兆円弱になるといわれています。LGBTQ+の方に向けた、あるいは、LGBTQ+の方の多様な意見を参考にした商品やサービスの開発は、企業がもつサービスの可能性を広げるのではと期待されています。

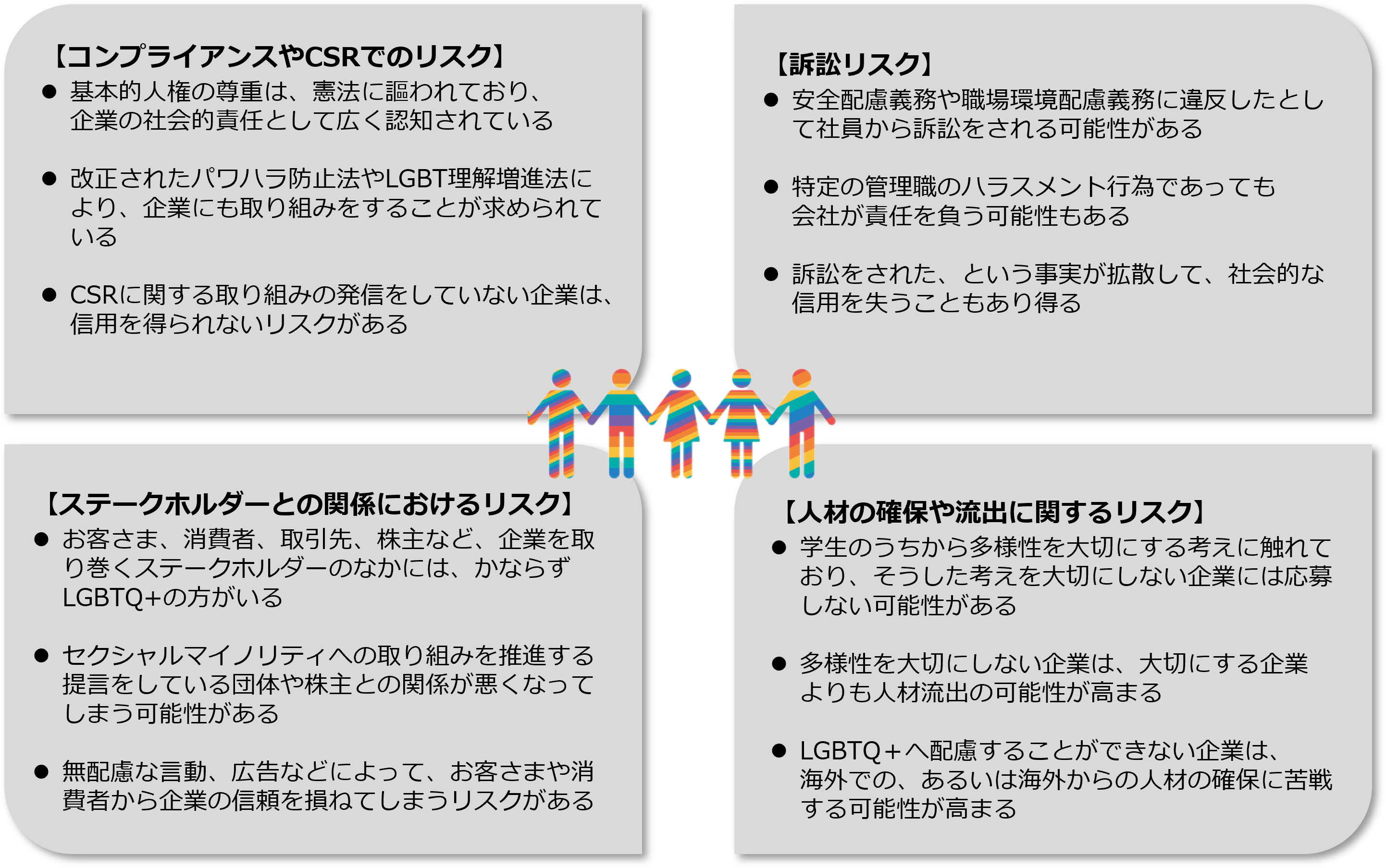

LGBTQ+に無配慮な企業を取り巻くリスク

「LGBTQ+はあくまでも個人の問題なんだから、わざわざ会社として取り組むのは過剰なのでは・・・」のように考える方も多いのではないでしょうか。ですが、LGBTQ+に対して無関心、無関係な態度でいると、思わぬトラブルが発生するかもしれません。

LGBTQ+に無配慮な企業を取り巻くリスクは、以下の図をご覧ください。

▼LGBTQ+の基礎知識と企業を取り巻くリスク、取り得る対策を知りたい方は、ぜひ以下の資料もご覧ください。簡単に、無料で知ることができます。

LGBTQ+に悩む当事者たちの声

LGBTQ+に関して、実際にどのような悩みがあるのでしょうか。ここでは、当事者の声と、企業側(現場や人事など)の声を簡単にご紹介します。

LGBTQ+当事者がもつ悩みの具体例

- LGBTQ+当事者が抱く悩みには、たとえば以下のようなものが挙げられます。

- 戸籍上の性別によって服装や身だしなみが決められている

- 女性には営業は向かない、などの偏見が残り、差別的な扱いを受ける

- 異性愛者として振る舞おうと嘘を重ねることに疲れてしまう

- 差別的な感情を公言する人がいる

- 更衣室やトイレの使用について相談していいのかわからない

企業側(現場や人事など)がもつ悩みの具体例

悩みを抱くのは当事者だけではありません。企業側(現場や人事など)も多くの悩みを抱きます。

- 社内にLGBTQ+の方がいない前提の意識で発言する人が多い

- どんな言動がハラスメントにあたるのかイメージできない

- 部下や社員からLGBTQ+だと打ち明けられたときにどうしていいかわからない

- LGBTQ+フレンドリーな取り組みをしたいが、相談先がない

- 自社の広告宣伝や接客が、LGBTQ+の方に適切に配慮されたものか自信がない

LGBTQ+への取り組みでぶつかる最も大きな困難

企業内でLGBTQ+の方への取り組みを進めていくうえで、最も大きな困難として挙げられるのが、情報管理です。

当事者の方の許可なく、その方の性のあり方を第三者に伝えてしまったり、カミングアウトを強要されることは、当事者の方が最も恐れる事態といえます。とくに日本の制度だと、戸籍上の“名前”を変えることは比較的容易にできるものの、“苗字(姓)”を変えることは非常に困難です。身分証明書の提示や入社時の手続きなどで、その人がLGBTQ+当事者であることが知られてしまい、なおかつその情報に多くの人がアクセスできる状態だと、意図せず個人情報が漏洩することもあります。

こうした情報管理を徹底することは非常に難しいのですが、良くない状態を放置してしまうと、LGBTQ+の方が誰にも相談できず、会社を離れるなどの結果につながる恐れもあります。

LGBTQ+に関する企業の取り組み事例

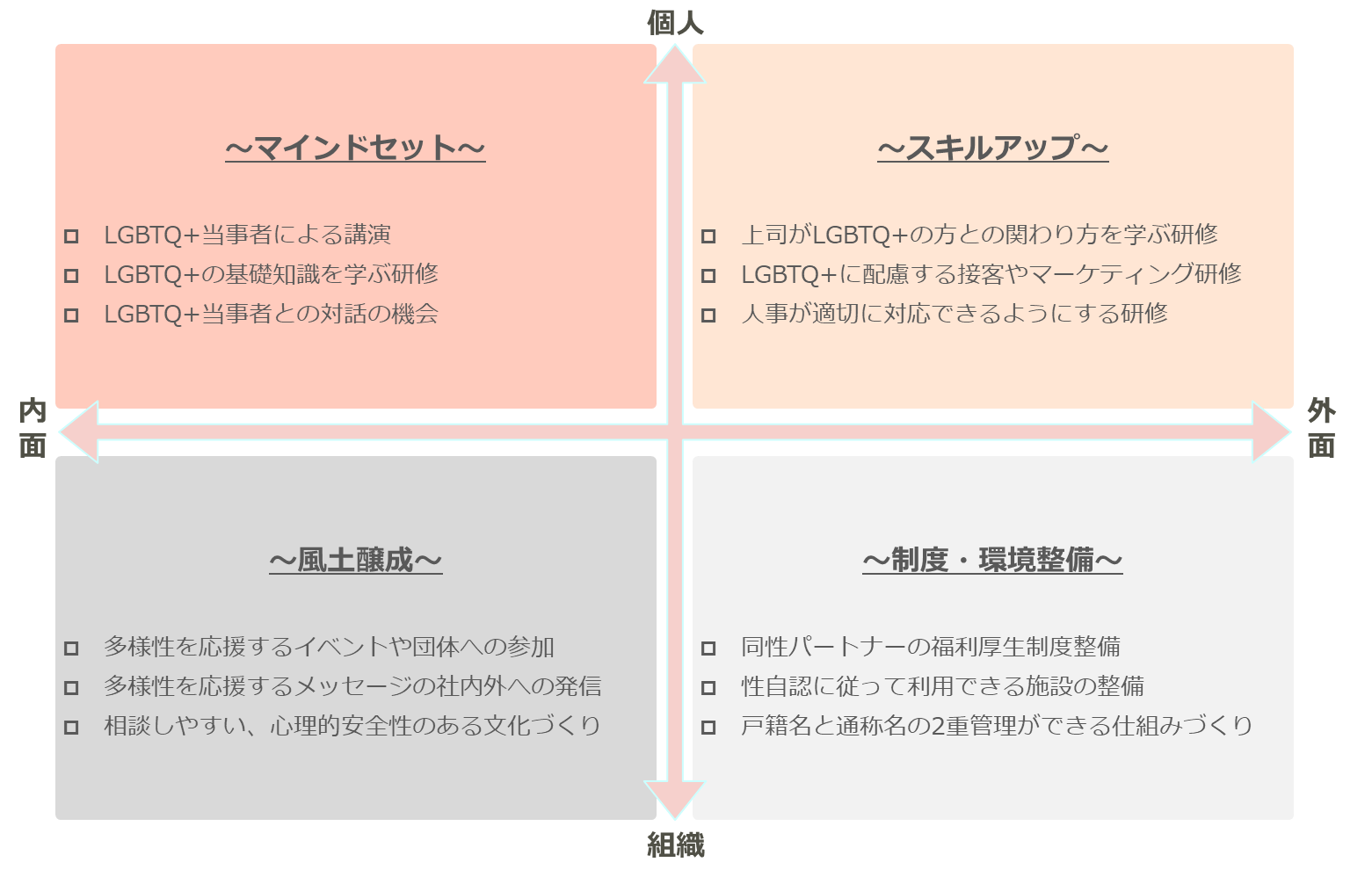

LGBTQ+に関して、実際に企業はどのような取り組みをしているのでしょうか。ここからは、実際の取り組み事例を簡単にご紹介します。LGBTQ+に関して取り組みをする場合には、下図のように、大きく4つの切り口に分けられます。

東急グループの取り組み

経営理念のひとつとして「個性を尊重し、人を活かす。」を掲げている東急グループでは、LGBTQ+についても多様な取り組みをしています。たとえば、

- LGBTQ当事者をゲストに招いたセミナー・トークセッション開催

- LGBTQに関する理解を深める勉強会

- 就業規則の見直し、差別禁止を明文化

- ダイバーシティ・LGBTQ相談窓口の開設

- eラーニング

などです。

また、グループ会社の東急ホテルズでは、LGBTQ+のお客様対応についての従業員教育やアンチ・セクシャル・ハラスメント⽅針の周知、男性用と女性用の区別がないアメニティの提供をおこなっています。

アイ・ビー・エムの取り組み

アイ・ビー・エム(IBM)は、ダイバーシティ&インクルージョン推進の観点から、グローバルでLGBTQ+の方に向けた取り組みをしています。日本法人でも2004年ごろから積極的な取り組みがなされており、

- LGBTQ+当事者とアライ(LGBTQ+支援者)の会社公認のコミュニティ

- 東京レインボープライド開催のパレードへの参加や若い世代への啓蒙活動

- 同性パートナーを配偶者と同等に見做す「IBMパートナー登録制度」の施行

など、さまざまな取り組みをしています。

⼤橋運輸の取り組み

愛知県瀬戸市に本社をかまえる大橋運輸株式会社は、地域に根ざした中小企業ですが、LGBTQ+に関しては先進的な取り組みをしている企業です。たとえば、

- 同性パートナーも配偶者に認定し福利厚生の適用の対象になるよう就業規則を改定

- 男女共用のトイレの設置

- エントリーシートから性別欄を廃止

- 通称名での勤務を認可

など、制度や環境づくりを含めた、さまざまな取り組みをおこなっています。

アルーのLGBTQ+活躍推進支援事例

アルーでは、これまでにさまざまな企業でLGBTQ+活躍推進に向けた施策を支援してまいりました。LGBTQ+研修には、

- 全社員が対象となる、LGBTQ+への理解促進

- 管理職を対象とした、LGBTQ+当事者への関わり方やハラスメント防止

- 人事部を対象としたLGBTQ+の方が活躍できる環境づくり

- 接客やマーケティングなど、消費者の方に対応する社員を対象としたスキル向上

の大きく4つの切り口があります。

ここでは、一番上の、「全社員が対象となる、LGBTQ+への理解促進」の事例を1つピックアップしてご紹介します。

LGBTQ+理解促進研修事例

LGBTQ+の方への理解を促進し、ダイバーシティ&インクルージョン推進に前向きな風土を醸成するとともに、ハラスメントリスクを減らすことを目指して実施した、3時間の研修事例です。

LGBTQ+当事者の方から話を聞くことで、LGBTQ+についてより深く知ることができます。そして、無意識の偏見に気づき、働きやすい企業文化をつくる必要性を理解し、自分たちにできることを考えます。

▼研修内容

①オリエンテーション

研修のねらいを説明し、研修受講のレディネスを醸成します。

②LGBTQ+とは

LGBTQ+やSOGI、性を表す4要素、ハラスメントについて基礎知識を学びます。

③LGBTQ+に関する世の中の変化

国内外の現状を学び、LGBTQ+に企業が取り組む意義を理解します。

④無意識の偏見

性差について考え、自分が持っている無意識の偏見を自覚し、対処法を学びます。

⑤組織や個人としてできること

LGBTQ+当事者がぶつかる困難を知り、個人として、また、企業としてできることを考えます。さらに、相談やカミングアウトをされたときの配慮など、LGBTQ+の方とのコミュニケーションについて具体的に学びます。

⑥質疑応答

過去に良く出た質問や受講者からの質問に答え、実際にLGBTQ+の方とコミュニケーションする自信をつけます。

LGBTQ+活躍推進に関する研修ならアルーにお任せください

LGBTQ+活躍推進に関する研修なら、ぜひアルーへお任せください。

人材育成を手掛けているアルーでは、LGBTQ+活躍推進につながる研修を数多くご用意しています。例えば、LGBTQ+の方に対する理解を促進する研修や、ハラスメントを防止するための研修などの実施も可能です。

LGBTQ+活躍推進に関することなら、何でもお気軽にアルーまでご相談ください。

▼LGBTQ+活躍推進の成功事例に関するサービス資料はこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では、LGBTQ+について簡単にご紹介し、企業を取り巻くリスクや、企業がおこなう対策事例をご紹介しました。

ダイバーシティが重視される昨今では、LGBTQ+の方をはじめ、多様な人材の活躍推進が多くの企業で進められています。同質性の高い日本企業において、多様性は企業の競争力を強化する強力な手段のひとつです。

ぜひこの記事の内容を参考にLGBTQ+活躍推進の意義を考え、効果的な施策を進めてください。