行動変容を促す社員研修のポイント|ステージ理論に沿った働きかけとは

行動変容とは、言葉の通り人の行動が変わることです。

研修を行う場合、ただ知識をつけてもらうだけではなく、行動変容を促すことが重要です。

そこでこの記事では、行動変容ステージ理論に沿った働きかけ方を考えながら、行動変容を促す社員研修のポイントについて解説します。

より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]

行動変容とは

行動変容とは、人の行動が変わることで、人材育成で使われる場合は、研修などの教育施策を通じて、受講した社員の行動に変化が現れることを意味します。

人材育成においては、研修で知識をつけて貰ったあとに、社員の行動が変わっていなければ研修の意味がありません。

人が行動を変えるには、無関心期・関心期・準備期・実行期・維持期の5つのステージを通るという考え方があり、そのステージごとにあわせて企業側から働きかけをすることが大切です。

行動変容が阻害される要因

行動変容は人材育成においてとても大切ですが、実際に研修による行動変容を実現するのは容易ではありません。

行動変容が阻害される要因として、「現状維持バイアス」「同調バイアス」という2つのバイアスの存在が指摘されています。行動変容を阻害する2つの要因について解説します。

現状維持バイアス

現状維持バイアスとは、新たな環境や行動の変化を避け、現状を維持しようと考える傾向のことです。人間は多かれ少なかれ、誰しもこの現状維持バイアスを持っています。今まで続けてきたことに対する安心感や信頼から、新しいものを過小評価してしまいがちです。

この現状維持バイアスは、研修によって獲得した新しい価値観やアクションを阻害してしまいます。安全や安心感から、無意識的にできる限り「今のまま」を維持しようとしてしまうのです。

人事や企業側は社員の現状の問題点を明確にして伝えることや、行動変容ステージ理論に基づいた研修の組み立てが必要になります。

行動変容ステージ理論に関しては、以下の見出しで紹介いたします。

同調バイアス

同調バイアスとは、自分の所属しているチームで共有されている価値観や信念に合わせ、自分の行動を調整する傾向のことです。この同調バイアスも、程度の差はあれ誰しもが持っているバイアスで、行動変容を阻害してしまいます。

例えば、研修が終わった後に学んだことを実践していると、同期や上司から「なんか変わったね、どうしたの?」「君らしくないね」などの言葉をかけられると、前の自分の方が良かったのかもしれない、と無意識に感じてしまい、研修内容を実践していない以前の状態に戻ってしまうことがあります。

こういった同調バイアスによって、自分自身が変わろうという変革の意識が薄れ、行動変容が難しくなってしまうのです。

人事や企業側は受講者が研修で学んだことを現場で活かす支援をすることが大切です。受講者の上司や同僚に対して研修の内容や目的を共有し、行動変容への協力を引き出すようにしましょう。

行動変容ステージ理論とは

研修を実施する際にぜひ意識しておきたいのが、行動変容ステージ理論です。行動変容ステージ理論とは、対象となる人が行動変容を実現するまでの段階を5つに分けたもので、1980年代に禁煙の研究から導かれたモデルです。現在は禁煙に限らずさまざまな行動において、行動変容ステージ理論の研究がすすめられています。

行動変容ステージ理論では5つのステージがありますが、これは時間が経てば自然とステージが上がるというものではなく、さまざまな要因によって遷移していくものです。行動変容に向けた5つのステージについて解説します。

無関心期

無関心期は、行動変容ステージ理論の最初の段階です。行動変容しようとする事柄に対して全く興味がない状態で、まだ物事について学んだり、行動を起こしたりする準備が整っていません。

なお、過去に行動変容を起こそうとして失敗してしまった場合なども、この無関心期に含まれます。現在の行動を変化させる必要性を認識していないため、まずは「なぜ変わる必要があるのか」を納得してもらうことが、次のステップへ進む一歩です。

関心期

関心期は、無関心期の次にあたるステージで、物事について徐々に関心を持ち始めた段階です。行動を変容させることに関心は持っているものの、まだ実行する意思は固まっておらず、具体的な行動プランもありません。

行動を変化させることに必要性を認識しつつはあるものの、具体的な行動に移していない状態が関心期にあたります。ここからさらに次の準備期に移行するためには、行動を起こすメリットを認識してもらうことが必要です。

準備期

準備期とは、関心期の次に当たるステージで、実際に行動を起こしたいと考えている状態です。具体的に起こしたい行動の内容も明確になっており、徐々に行動を起こす準備が整いつつある段階ともいえます。

この段階では、「なぜ行動を起こすのか」「どうして現状維持ではダメなのか」も自分の中で明確化されています。ただし、先述した同調バイアスなどによって前のステージへ逆戻りしてしまう場合もあるため注意が必要です。

実行期

実行期は、実際に行動変容に向けた行動を起こしている段階です。行動変容の5つのステージの中では4つめに当たり、行動変容がかなり近づいている段階といえます。

ただ、行動変容に向けて習慣化する段階には至っていません。「まずは試しにやってみよう」と考えていたり、「上手くいかなかったら行動を変えてみよう」と考えていたりする場合もあります。

維持期

行動変容の最後のステージは、維持期です。この段階では、既に実際に起こした行動が定着し、行動変容が維持されています。

新しい行動が本人にとってはもはや日常の一部なので、その習慣をなくす方がむしろ難しいかもしれません。どのような行動を起こすのかにもよりますが、基本的には1〜2週間以上同じ行動が定着していれば、維持期へ移行したと考えてよいでしょう。行動変容による効果も実感できており、本人の中でも行動を継続する自信が持てている段階です。

行動変容ステージごとに必要な研修での働きかけ

行動変容を実現する研修を行うためには、それぞれのステージで適切な働きかけを行うのが大切です。

ここからは先程解説した行動変容の5つの段階をもとに、それぞれのステージから次のステージへ移行するためにはどのようなアプローチができるのかを解説します。

研修プロセス上で重要比率は4:2:4

研修の問題点を特徴づける法則として、「ブリンカーホフの法則」というものが知られています。この法則は、「効果がない研修の原因は、4割が研修前、2割が研修内容、4割が研修後にある」という内容です。

研修の効果が上がらない場合、よく研修の中身ばかりが注目されますが、ブリンカーホフの法則によると、実は研修の中身の重要度は2割程度しかありません。例えば研修前に研修を受けるメリットや効果を伝えたり、研修に参加する意義を強調したりなど、目的意識を明確に持ってもらうのが大切です。

研修後には、受講者から「何を学び、業務でどう活かすか」を報告してもらうことで、受講者がどのように研修を受け止めたかを把握しましょう。そして研修後の業務のなかで、学びを活かせているかを注視し、状況に応じてフォローアップ研修を実施することも重要になってくるでしょう。

無関心期から関心期へ移行させるための研修前の施策

無関心期は、そもそも研修を受ける意義についてあまり理解していない状態です。行動変容を起こすメリットや必要性を感じていないため、無関心期から関心期へ移行させるためには、まずそれらの点を伝えていく必要があります。

具体的には、「今の〇〇部にある課題は△△で、これを解決するために研修を実施します」と伝えるなど、研修の背景となる課題設定を行うのがよいでしょう。また、上司から受講者に対する期待を伝えるのも、研修に参加する意義を感じてもらうのに有効です。

関心期から準備期へ移行させるための研修中の施策

関心期では、行動を変容させる必要性を徐々に理解しつつあります。ここからは関心期から準備期へ移行させるためには、必要な知識のインプットやアウトプットなどを行い、行動変容を起こすための準備を整えてもらうのが有効です。

例えば知識やノウハウを研修内で伝えることで、受講者は実際に行動を起こすイメージを膨らませることができます。また、ロールプレイングなど練習の場を設ければ、実際に行動を起こすための自信が深まります。

準備期から実行期への研修後の施策

準備期から実行期へ移行するというのは、実際に職場へ戻って研修で学んだ内容を実践することを意味します。ここでは、研修で学んだことを職場で実践してもらうためのサポートを行いましょう。

具体的には、研修で学んだ内容の実践計画を策定したり、上司が行動変容を褒めたりといったサポートが考えられます。また、研修中や研修後のフィードバックを行うのも、行動を実行してもらう上で有効です。

行動変容を維持するための施策

最後に、研修で身につけた行動変容を維持していく必要があります。この段階では、上司が中心となって職場でのサポートを実施しましょう。

例えば行動が継続できていることを称賛したり、自信に繋がるような声掛けを継続したりします。また、研修後数ヶ月〜半年程度のタイミングでフォローアップ研修を実施して、研修で学んだ内容が継続できているかを受講者間で確認するのも有効です。他の受講者がどう行動変容を継続しているのかを知れば、今後の行動継続に向けたモチベーションも高まります。

研修における行動変容がうまくいかない要因

研修での行動変容・習慣化がうまくいかない場合、研修の企画・運用に原因がある可能性があります。研修企画、事前準備、研修当日、研修後の4つの段階に分けて、行動変容がうまくいかない要因を解説します。

研修企画段階の要因

研修企画段階で設定した研修テーマと受講者や職場のニーズが合っていない場合、受講者の行動変容が起こりづらくなります。企画段階で受講者やその上司にヒアリングを行い、どのような課題を感じているかを把握しましょう。その上で、それらの課題を解決できる研修テーマを選ぶ必要があります。

研修の事前準備段階の要因

研修当日までに、研修の必要性を認識してもらうことも重要です。研修の必要性を認識していない場合、行動変容が起こりづらい傾向にあります。

事前課題や事前テストに取り組んでもらったり、受講者の上司から「どのような変化を期待しているか」を伝えてもらったりすることで、研修の必要性を認識してもらいやすくなるでしょう。

研修当日の要因

研修当日には、下記のような要因で行動変容が阻害される可能性があります。

- 研修後の期待行動が明示されていない

- 期待行動を取るために、何が必要かを説明していない

- 演習の質が悪い

- 研修後のアクションプランを言語化する場がない、質が悪い

研修教材や講師の話の中で、期待行動や期待行動をとるために必要な学びを明示するようにしましょう。また、ケース演習やロールプレイングを取り入れる際には、受講者が自分事になれるようなテーマを選び、受講者が学びを得られるように設計しなければいけません。そして研修の最後には、受講者自身にアクションプランを策定してもらい、研修の学びをどう活かすか考えてもらうようにしましょう。アクションプランシートなどを用意することも有効です。

なお、これらを実施するには研修企画・準備段階で教材をブラッシュアップし、講師と認識のすり合わせを行う必要があります。研修当日に考えるのではなく、研修企画・準備段階の検討事項として組み込んでおきましょう。

研修後の要因

研修後の行動変容を阻害する要因としては下記が挙げられます。

- フォロー施策が現場任せになっている

- フォロー施策が多すぎて、現場が対応しきれない

- 現場のフォロー担当者の知識・スキルが不足している

- 職場実践を妨げる他の環境要因が存在する

フォロー施策が現場任せになっても、過剰に介入してしまい現場が対応しきれなくなってしまってもいけません。人事として受講者の行動変容を観察しつつ、現場が対応できる範囲のフォロー施策を実施するようにしましょう。受講者や受講者の上司にヒアリングし、どのような支援があるとよいか把握することがおすすめです。

また、受講者の上司や先輩社員などにフォローを依頼することもあると思います。その際には、フォロー担当者の知識やスキルが十分かどうか確認しましょう。必要であれば、研修テーマに関する知識や指導のコツを伝達し、現場でもフォロー施策が回りやすい状況を作ることが重要です。

行動変容につながる3つの学習成果

行動変容を実現するためには、以下の3つの学習成果が必要です。

- 動機……「やりたい」

- 技能……「できる」

- 自己効力……「できそう」

これらの3つの学習成果がバランスよく育まれれば、長期間に渡って継続できる行動変容が実現できます。行動変容につながる3つの学習成果について詳しく説明します。

動機

動機は、受講者から生まれる「やりたい」というモチベーションのことです。この動機も、発生する要因によって以下の3種類に分けられます。

- 役割遂行……組織の一員としての義務や責任、周囲からの期待によるアプローチ

- 課題解決……実務上で得られるメリットや結果といった有用性に基づくアプローチ

- 内在化……個人的な価値観や信念と、学習内容の意義を調和させるアプローチ

最初のうちは「組織の中で自分はこのポジションを任されているから、〇〇の能力が必要だ」という役割遂行的な動機づけがメインとなるかもしれません。もちろん初めはそれでも構いませんが、研修の中で徐々に課題解決や内在化といった、より安定性の高い動機へ移行していければベストです。

技能

一言で技能といっても、技能の対象や抽象度に応じていくつかの種類があります。

- メタ認知的技能……自分自身を客観視して制御するスキル。自己分析など。

- 認知的技能……抽象的な概念やルールを現実に当てはめるスキル。業界分析など。

- 動作的技能……具体的な行為や手順を記憶して再現するスキル。ビジネスマナーなど。

どのような行動変容を実現してほしいのか、あるいは受講者のスキルがどの程度なのかに応じて、身につける技能を分けるのがよいでしょう。

自己効力

行動変容につながる最後の学習成果として、自己効力が挙げられます。トレーニングを通じて成功体験を積んだり、職場で実践するイメージを膨らませたりするのが有効です。

自己効力を引き出すためには、研修に実践的なグループワークや演習課題を豊富に取り入れるのが効果的です。なお、演習課題を作る場合は、研修内容を学んだばかりの受講者が解けるよう、無理のない難易度におさえたり、レベル別に数種類用意したりするのがよいでしょう。

行動変容に最適な研修はオフライン研修

研修には、リアルタイムのオンライン研修やオンデマンド研修、オフライン研修といった種類があります。その中でも行動変容に最適な研修はオフライン研修です。特に動機づけの面で大きな効果を発揮するため、社員に自律的に学んでほしいと考える企業ではオフライン研修を取り入れることがおすすめです。

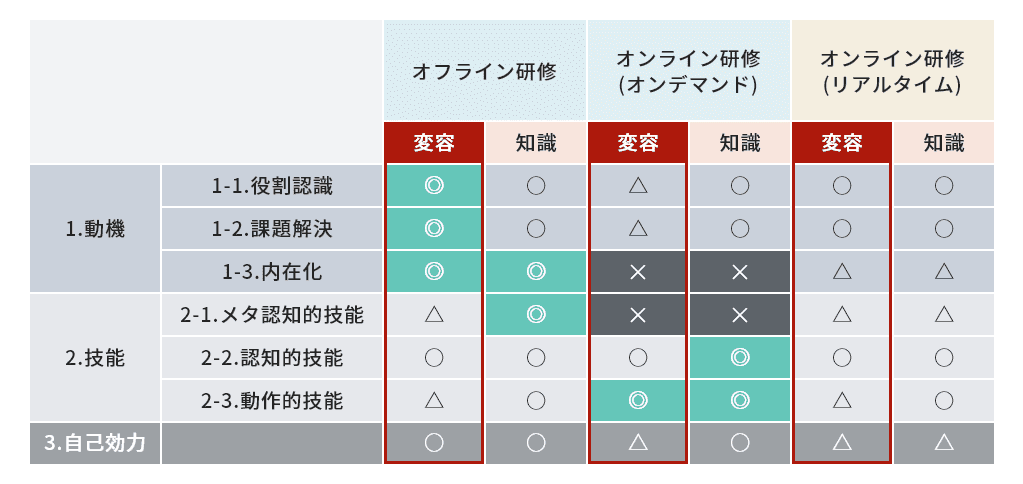

以下の図は、研修で得られる学習成果を「行動変容」と「知識習得」に分け、それぞれの研修で得られる効果の度合いを示したものです。

オフライン研修は行動変容に向けた動機づけに強く、オンライン研修(オンデマンド)は技能の習得に向いています。必要に応じて複数の研修方式を組み合わせることがおすすめです。

また、研修方式ごとのメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット |

デメリット |

|

オンライン研修 |

講師の働きかけや受講者間の交流によって、学習内容の理解が進む |

表情など非言語情報が読み取りにくいため、心理的安全性や一体感が確保しづらい |

オンライン研修 |

一人あたりの学習時間を担保しやすく、反復学習できる |

教材以外の内容を学べない学習到達度が受講者に依存する |

オフライン研修 |

講師の働きかけや受講者間の交流によって、学習内容の理解が進む |

時間的・人数的な制限がある |

これらの特徴からも、行動変容を起こすためにはオフライン研修が効果的である、といえます。

オフライン研修の中でもアクションラーニングが行動変容に効果的

アクションラーニングとは、現実の課題に対しての解決策を立案・実行し、振り返り(リフレクション)をすることで、個人と組織の学習能力を向上させる方法です。

過去の事例や架空の事例を対象とするケーススタディと違い、現在の課題を扱うため、まさに職場で行動することが求められるため、行動変容に繋がりやすいです。

アクションラーニングについて詳しくは以下のページをご覧ください。

行動変容を計測するための取り組み

研修による行動変容を実現する方法について解説してきました。それでは、実際に研修による行動変容が実現できたかどうかは、どのように計測できるのでしょうか。

行動変容を計測するための取り組みは何種類か考えられます。行動変容を計測する具体的な方法について紹介します。

行動チェックリストの作成

行動変容を計測する手段として、第一に行動チェックリストの作成が挙げられます。

行動チェックリストでは、例えば「クライアントの話を傾聴できている」「あいさつが習慣化できている」といった具体的な項目について、本人と上司の二人が達成度を評価します。自己評価だけでなく他者評価も併せて行うことによって、より正確で客観的な評価に近づくのが特徴です。行動チェックリストの記入が終わったら、内容を人事部側でチェックして、研修による行動変容を把握します。

受講者アンケートの活用

研修による行動変容を測定するため、受講者を対象としたアンケートを実施する場合も多いです。

受講者アンケートでは、研修の内容に対する満足度や理解度などを多段階式で評価します。また、良かった点や悪かった点を記述してもらうのもよいでしょう。

自由記述式のアンケートを実施すれば、数値だけでは分からなかった研修の改善点等が見えてくるでしょう。このアンケートの結果を元に研修内容や研修前の準備、研修後のフォローアップを改善し、次期以降の研修につなげていきます。

▼受講者アンケートの活用法について詳しくはこちらの資料をご覧ください。

受講者の上司にヒアリング・アンケートを実施する

研修実施後に、受講者の上司を対象としたヒアリングやアンケートを実施するのもおすすめです。

例えば受講者の上司に対して、「研修実施前と実施後で本人の行動にどのような変化が現れたと思うか」を記述してもらえば、チェックリストでの数値評価だけでは見えてこない行動変容が明らかになるでしょう。本人に対するアンケートとは別に上司へアンケートを実施することによって、より客観的な行動変容の評価が可能です。

研修のことならアルーにご相談ください

アルーでは、毎年100社以上を対象に新入社員研修を行なっており、階層別研修やグローバル研修といった様々な育成ノウハウが豊富に蓄積されています。

研修のことなら、人材育成を専門としているアルーへご相談ください。研修による行動変容の実現を全力でサポートするため、お客様に最適な研修プランを提案いたします。

研修結果の見える化も支援いたします

この記事の前半でも紹介した通り、研修における重要度は研修前準備と研修後のフォローアップが合計8割を占めると言われています。しかし、特に研修実施後のフォローアップはなおざりにされがちで、研修結果の見える化もあまり行われてないのが現状です。

アルーでは、研修によってどのような成果が出たのかを正確に把握できるようにするため、研修結果の見える化を支援いたします。研修成果がひと目でわかるようになるため、行動変容が実現したのかどうかが一目瞭然です。

アクションラーニング・ケーススタディ・ロールプレイを活用した研修が豊富です

行動変容を実現する際、特に大きな壁となりやすいのが準備期から実行期への移行です。研修で学んだ内容を実践する必要を理解してはいても、同調バイアスや不安感などによりなかなか職場で実践できないケースも少なくありません。

アルーでは、アクションラーニングやケーススタディ、ロールプレイを積極的に活用した研修プログラムを豊富にご用意しております。実践的なワークが数多く含まれているため、スムーズに研修による行動変容を実現できます。

研修結果の管理に便利なLMSもご用意

研修を実施する際には、必要な知識をeラーニングで学んでもらうのも効果的です。eラーニングは効率的に知識を獲得できるメリットがある一方、学習管理ツールであるLMSが使いづらく学習が進まない、あるいは学習進捗状況の管理が大変といった課題がありました。

アルーでは、研修結果を簡単に管理できるLMSである「etudes」を提供しております。etudesはLMSを使ったことがない人でも直感的に操作できるように設計されているため、初めてのeラーニングでもスムーズに導入可能です。

まとめ

研修による行動変容の概要や、行動変容を実現するための5つのステージなどについて解説しました。

行動変容を実現する際には、行動変容に向けたステージを一つずつ上げていく必要がありますが、それぞれの段階で異なるアプローチが求められます。ステージに適した働きかけを的確に実施することで、初めてスムーズな行動変容が実現できるのです。

ぜひこの記事で解説した内容を活かして受講者の行動変容に向けたサポートを行い、組織の成果につながる研修を実施してください。