自律と他律、それらを超える「合律」とは?〜それぞれの違いやメリット・デメリットを解説〜

仕事に対する姿勢として、自律と他律という対照的な概念があります。

仕事をするうえでどちらが最適なのでしょうか?

また、最近では、自律と他律を融合させた『合律』という新しいアプローチが注目されています。

本コラムでは、自律と他律それぞれのメリットとデメリット、さらには合律について解説いたします。

目次[非表示]

自律とは

自分の価値観や信条、自ら定めた規範に沿って能動的に行動することが自律です。

仕事上で自律している人とは、「会社の方針を踏まえて、自ら課題を設定し、課題解決に向けて提案や行動ができる人」となります。

トヨタ自動車の製造現場では、一人ひとりの作業者が「どうしたらもっと効率的に作業できるか?」を考え続け、日々改善を重ねていると言われています。

このように上司・先輩から指示されたことのみをおこなうのではなく、自分で考え、行動していく働き方が自律のよい例といえるでしょう。

ビジネスで自律型人財が求められる理由

一般的にビジネスシーンにおいては、「自律型人材」が求められています。

その理由は以下の3つです。

事業環境の変化が激しく、柔軟な対応が必要

消費者ニーズの多様化、IT技術の進化、グローバルな競争の激化など、事業環境の変化するスピードが、かつてないほど速くなっています。これらの変化に対応するため、一人ひとりが自ら考え、行動することが求められています。

働き方の多様化が進んでいる

フレックスタイム制、時短勤務、テレワークなど働き方の多様化が進んでいます。社員一人ひとりが異なる働き方をする中で、企業としては社員の管理が難しくなってきました。自律型人材が増えれば、自己管理がしっかりできて、自ら判断して仕事を進めてくれるため、企業としては組織運営がしやすくなります。

「メンバーシップ型」人事から「ジョブ型」人事への変化

日本では従来、会社主導で教育をおこない、社員に総合的なスキルを身につけさせる「メンバーシップ型」人事が主流でした。しかし、近年は高度なプロフェッショナルを採用、育成する目的で「ジョブ型」人事を導入する企業が増えています。「ジョブ型」人事では、自己研鑽を続け、専門スキルを学び続ける必要があるため、主体的に学ぶことができる自律型人材が求められています。

自律のメリット

社員が自律することによって、企業にはどんなメリットがあるでしょうか?

主なメリットは以下の通りです。

創造性の発揮

上司の指示を受けるだけで業務をおこなっていては、指示内の価値しか生み出すことができません。社員一人ひとりが自分の頭で考え、能動的に仕事に取り組むことで、多様なアイデアが生まれやすくなります。

モチベーションの向上

自らの信条や価値観に沿って仕事を進めることは、「内発的動機づけ」を高める効果があります。「内発的動機づけ」は行動すること自体が目的となるため、高い集中力の発揮、質の高い行動を

自ら進んで長期的におこない続けることが可能となります。

管理職の負担の低減

自律型人材は、上司の指示を待つだけでなく、自ら考え行動することができます。また、問題が発生した際も、対応策を考えて、処置することができます。さらには、自己管理がしっかりできるので過剰な管理や監視が不要となります。管理職の負担を減らすことで、付加価値の高い仕事に取り組む時間を確保できるようになります。

過剰な自律のデメリット

一般的には「自律型人材」が求められる傾向がありますが、その一方で、過剰な自律には、以下のようなデメリットもあります。

全体最適・チームワークの欠如

自律が過剰になると、「正しいのは自分で、相手は間違っている」、「自分の思い通りに仕事を進めたい」という意識が強くなり、全体最適な判断ができなくなります。また、上司・先輩や同僚との連携がうまくいかなるといった弊害も起こります。

情報共有の不足

「自分の考えで仕事を進めればいい」という意識が強くなりすぎると、上司・先輩への報連相、同僚との情報交換がおこなわれなくなりがちです。結果として、組織内で必要な情報が共有されないため、業務の滞りやミスが起こりやすくなります。

プロフェッショナルとしての成長の鈍化

上司や先輩、同僚からの指導や助言を真摯に受け止めることができず、他人から学ぶ姿勢を失うことによって、多様な考え方や視点を身につけることができません。その結果、自分の殻を破ることができずに、プロフェショナルとしての成長が止まってしまいます。

過剰な自律を防ぐ方法

過剰な自律を防ぐために、自分自身でできる方法をいくつかご紹介します。

会社や上司の方針を理解する

組織で働く以上、会社や上司の方針に沿って業務を進めることが必要です。

そのためには、まず会社や上司の方針を正しく理解することが大切です。

もしも、指示内容を十分に理解できない場合や、腑におちないことがあった際は、自ら上司に質問することや、対話をおこなうことが大切です。

他人の指示や意見をオープンマインドで受け入れる

自分の我を通そうとせずに、まずは上司の指示や、他人の意見をオープンマインドで受け入れましょう。もしも、自分の意見と異なる点があった場合は、建設的な議論をおこなうことが大切です。

日々の行動を振り返る

1日の終わりに、自分自身の行動を振り返ってみましょう。

「会社や上司の方針に沿って組織人として適切な行動ができていたか?」、「上司・先輩の指示、同僚の意見をオープンマインドで受け入れることができたか?」を冷静な振り返ることが大切です。この時に重要なことは、頭で考えるだけでなく、振り返った内容をノートやPCに文字で書くことです。文字で書いたものを読むことで、「客観的な自分」が現れます。この「客観的な自分」の視点で見ることによって、振り返りの質が格段に向上します。

他律とは

他律とは、自らの意思によらず、他人からの命令や強制によって行動することをいいます。

仕事上では、上司の指示・命令に従って行動することがこれに当たります。

他律のメリット

一般的に自律型人材が求められていることを前述しましたが、他律に全くメリットがない訳ではありません。

他律のメリットは以下の通りです。

方向性の一致

組織には向かう方向性があります。会社や上司の方針に沿って行動することによって、組織メンバーの行動が同じ方向を向くようになります。

組織内連携の強化

組織メンバーが同じ方向に向かって働くことになるので、情報共有がしやすくなります。その結果、お互いに協力や支援をしやすくなるため、組織内連携の強化に繋がります。

教育コストの抑制

組織メンバーが同じ方向に向かって働くことにより、上司・先輩がOJT指導をしやすくなります。またメンバーが共通の知識・スキルを学ぶことになるので、全員に共通の研修を実施できるため、教育コストを抑制することができます。

他律のデメリット

他律には、よく言われる以下のようなデメリットがあります。

創造性の抑制

上司の指示、命令によってのみメンバーが行動するという仕事のやり方を続けていると、組織メンバーの「指示待ち」姿勢が強くなっていきます。その結果、メンバーの発言やアイデア創出を妨げ、創造性を抑制することになります。

思考力の低下

「上司・先輩に言われたことだけをやればいい」と思っていると、人は自分の頭で考えなくなります。この状態が続くとメンバーの思考力を鍛える機会を奪い、思考力の低下に繋がります。

モチベーションの低下

人は指示された仕事ばかり続けていると「やらされ感」が強くなっていきます。この「やらされ感」が続くと、モチベーションは低下してしまいます。

責任転嫁の可能性

失敗や上手くいかないことがあった時に、「上司や先輩が指示した通りにやったのだから、自分には責任がない」と他責的に考える可能性が高くなります。

他律のデメリットを払拭する方法

主体性を発揮する

上司や先輩からの指示・命令を受ける際も、「自分の意思で、この指示を引き受けるかどうか決めている」という意識を持つことが、主体性の発揮に繋がります。そして、指示された業務に対して、自分なりの意義、意味づけを考えることで「やらされ感」を払拭することができます。

たとえば、提案書のコピーを取ることを指示された場合でも、「このコピーでお客さんを笑顔にしよう!」と前向きに取り組むことができるようになります。

思考力を鍛える

上司や先輩の指示・命令を何も考えずに遂行するのではなく、「上司や先輩は、何を期待しているのだろうか?どのレベルまで期待しているのだろうか?」と考える習慣を持つことが大切です。さらに、「期待レベルを超えるアウトプットを出すために何ができるだろうか?」と考え、実行することで思考力を鍛えることができます。

質問や対話をおこなう

上司・先輩からの指示・命令が十分に理解できていない、または、異論がある場合は、臆することなく質問をして理解を深めることや、上司や先輩に異論を伝えて、建設的な対話をおこなうことが大切です。それにより組織の多様性を活かし、創造性を発揮することができるようになります。

自律と他律を融合させる『合律』とは

ある仕事に関して、上司からの指示に従うことが他律に当たります。一方で、部下が自分の意見を述べることが自律です。上司と部下の考え方が異なる場合に、建設的な議論をおこなうことで、より優れた新しいアイデアを生み出すことができれば、組織にとって大きなプラスとなります。

このように、自律と他律を融合させることを『合律』といいます。

合律の元となるヘーゲルの弁証法

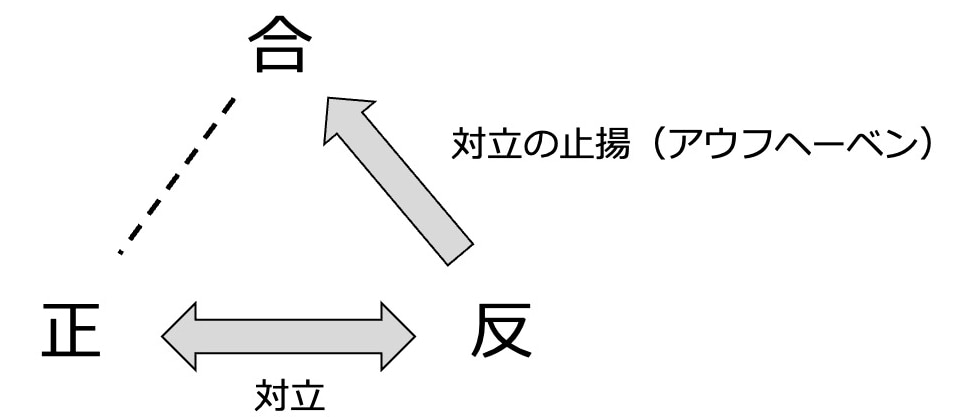

18世紀後半から19世紀初頭に活躍したドイツの哲学者ヘーゲルが「弁証法」を定式化しました。弁証法の主要な考え方は、「ある主張と、それに矛盾する主張を合わせて、どちらの主張も切り捨てずに、より高いレベルの結論へと導くこと」です。

この図のように、主張【正】に対して、これを否定、対立、矛盾する主張【反】が生まれ、この【正】と【反】をより高い次元で融合し、新たな主張【合】を生み出すことを『止揚(アウフヘーベン)』と言います。

自律と他律を高い次元で融合する『止揚』

前述した弁証法の『止揚(アウフヘーベン)』を活用して、他律(上司の指示)と自律(部下の自発的な考え)を高い次元で融合し、さらに優れた新しいアイデアを生み出すことが「合律」です。

メンバーが合律的に考え、行動する組織の強み

自分の考えをしっかり主張するとともに、他律(上司の指示・命令)を受容できることが合律的な働き方です。上司からの指示(他律)と、部下の主張(自律)から、より高次元の結論(合律)を生み出せる組織は、多様性を活かし、事業環境の変化に柔軟に対応することが可能になるでしょう。

合律を取り入れて成功した企業の事例

日本でも、1960年代からホンダやキヤノンが上司と部下が役職の垣根を超えて本音で議論する

「ワイガヤ会議」を導入していました。先行する欧米企業を超える素晴らしい製品を生み出すことができたのは、まさに合律的な議論から生まれるユニークで新しいアイデアを活用してきたからといえるでしょう。

合律的な思考・行動を高めるトレーニング法

多様性を尊重し、他者の意見に耳を傾ける

自分の主張に固執することなく、自分と異なる意見を尊重し、謙虚に耳を傾けるマインドと姿勢を身につけることが大切です。傾聴法などの研修を受講することも、きっと役に立つことでしょう。

深く考える習慣を持つ

上司の指示・命令を条件反射的に受け入れるのではなく、「なぜ上司はこのような判断をしたのだろうか?」と上司の立場で考えてみることや、「他の見方や考え方はできないだろうか?」と多面的に考える習慣を持つことが大切です。思考力の土台となる論理思考を身につけることも大切です。

建設的な議論の手法を身につける

異なる意見を率直にぶつけ合い、建設的な議論をすることで、高次元の結論を得られることを知り、建設的議論の手法、対話法を学ぶとよいでしょう。さらに、多人数の異なる意見から合律的な結論を導きだすためには、会議ファシリテーション技法が学ぶことが役に立ちます。

合律を実現する研修ならアルーにお任せください

合律を実現する研修なら、ぜひアルーへお任せください。

人材育成を手掛けているアルーでは、合律を実現するための育成プログラムを数多くご用意しております。アルーの実施する育成プログラムでは、自律を促す研修体系全体の設計・実現から、合律を実現するためのスキルまで、幅広く網羅していることが特長です。

また、お客様の企業の抱える課題に合わせて、研修内容を柔軟にカスタマイズすることも可能です。合律を実現するための施策をご検討の際は、ぜひお気軽にアルーまでご相談ください。

合律を実現する研修事例

アルーでは、これまでに幅広い企業で、社員の自律を促す仕組みづくりや研修の実施、合律に必要なスキルアップを支援してまいりました。ここではそれらの中から特に参考となる事例を2つ紹介します。

合律を実現するための具体的な研修方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

株式会社明治 キャリア自律と自律型人財の促進事例

株式会社明治では、社員の同質化でイノベーションが起こりにくい環境に悩みを抱えていました。本事例では、社員のキャリア自律促進を目的に、社員一人一人が学びたいことを学べる選択型研修の拡充と、社員が学び合えるピアラーニング環境の構築を実施しています。

本取り組みでは、従来の階層教育偏重による一律的な教育からの脱却を重視しました。そのため、階層別研修の一部を廃止し、社員のキャリアプラン上必要になる知識・スキルを満たす内容の研修を、社員が学びたいタイミングで学べる選択型研修「PICKUP」を研修体系に創設しました。

本取り組みは、実務に役立ち、学びたいことが学びたいタイミングで学べる環境になったと高評価をいただき、社員同士のネットワークと学び文化の推進につながる成果も得られました。

本事例についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

株式会社明治 社員が学びたいものを学べる研修体系によるキャリア自律と自律型人財の促進 導入事例

▼事例資料ダウンロード

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 組織マネジメント研修事例

東京海上日動あんしん生命保険株式会社は、信頼関係をベースにしたマネジメントについて考えていました。そこで、「対話」をキーワードに、マネージャー層と課長代理層を対象とした公募型の組織マネジメント研修を実施しました。

研修は、アドバンスとベーシックの2クラスに分け、アドバンスでは、自身のマネジメント観の見直しを目的とし、ベーシックでは、マネージャーに必要なスキルを身につけてもらえるようにしました。理論もきちんと伝えつつ、職場で実際に起きがちな事例を挙げ、具体的なアドバイスを実施することで、学びを活かす場面を情景として浮かべられるように工夫しました。

本研修は、研修のNPSが非常に高く、公募研修の中でも1、2を争うような満足度でした。

本事例の詳細は、以下のページからご覧いただけます。

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 組織マネジメント研修事例

▼事例資料ダウンロード

まとめ

本記事では、自律と他律のメリット・デメリットや合律について解説しました。

自律と他律のデメリットを補う合律を実現することで、より建設的で生産性の高い組織にできる可能性が高まります。合律を実現するためには、自社の課題に合わせて自律できる環境を整えつつ、合律のためのスキルを高めることが有効です。ぜひ合律を実現する施策を積極的に実施して、企業の競争力強化を実現しましょう。