決算書の読み解き方とは?アイデアを“お金が稼げる”ようにするために知っておきたい決算書の基礎知識

高度経済成長期を経て、多種多様な商品・サービスが生まれるようになり、現代社会はモノや情報があふれるようになりました。特に最近はVUCAの時代といわれ、ビジネスモデルを見直そうとする企業も増えています。そんな中、ビジネスパーソンには、「新規事業」や「変革」を起こすことが求められ、企業に変化を起こすことができる人材を育成しようと、様々な取り組みがなされています。その結果、多様な働き方・意見が認められ、1on1なども普及し、発言しやすい環境づくりが進んでおり、社員からアイディアがたくさん出てくるようになった企業様も多いのではないでしょうか。

ですが、そのアイディアは“お金を稼ぐ”ことができますか。

ビジネスパーソンとして企業で働くにしても、別会社で事業を始めるにしても、ビジネスである以上、稼げなくては持続することはできません。

- ビジネスとして“お金が回る”ことの感覚がない

- 市場を俯瞰して自社の立ち位置などを理解する視点を持てず、目の前にある業務単位での改善案しか出てこない

- アイディアにお金の話が加わると、途端に自分の言葉で説明ができなくなる

など、お金や数字を語れない社員に悩む人事担当者や現場管理職は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。経営にまつわる会計は英語・ITと並ぶ、ビジネス三種の神器といわれています。特に最近では、新入社員~3年目社員という若い社員に、会計や財務の基礎知識を習得させようとする企業様が増えてきました。若手社員といえども、ロジカルシンキングやロジカルライティングなどの、読み書きだけでは不十分です。ビジネスパーソンには、読み書きそろばん、のすべてが必要です。

そこで本記事では、会計や財務の基本である、ビジネスパーソンなら誰でも知っておくべき決算書の読み解き方を、簡単にご紹介します。

▼アカウンティング研修におすすめのeラーニング

アカウンティングセット(eラーニング)

目次[非表示]

なぜ決算書を読める必要があるのか

「決算書は難しそうだし、専門用語と数字ばかり並んでいてよくわからない。そもそも投資家や経営者だけが読めればいいのでは。」と思っているビジネスパーソンは多くいらっしゃいます。ですが、決算書を読み解いてみると、競合他社やクライアント企業の歴史、イメージとは全く違う売り上げ構成が見えてくることがあります。また、どんなビジネスモデルが利益を多く生み出しているのか、それを自社に応用するためのアイディアを具体的に考えられるようになるなど、仕事に活かせる場面が多く出てきます。決算書のない会社はありません。決算書を読み解けるようになると、「なんとなく」ではなく「具体的に」会社の経営状態を知ることができます。

決算書を読めるようになることで得られる3つの視点

決算書を読み解けるようになると、ビジネスパーソンに欠かせない3つの視点を獲得することができます。

この会社は潰れないか

取引先が倒産した場合、企業は大きなダメージを受けますし、自分が倒産した企業の営業担当であれば大きな減点となってしまいます。一方、自分が働いている会社が倒産した場合、どんなに自分がよいポジションにいても意味がなくなります。

この会社に将来性はあるか

将来性がある企業との取引は、最初は小さな利益しか生まなかったとしても、後々大きな取引に発展する可能性がありますし、自社や自分のアイディアに応用することもできます。また、自分が働いている会社に将来性があれば、給料が上がる期待も高まります。

最適な提案は何か

自社や競合他社など過去の行動を検証することで、この先どうすれば競争に勝って安定成長ができるか、という視点で自社事業や自分のアイディアを考えられるようになります。社員一人ひとりが経営者のような視点を持つことで、自分で考え、判断・行動し、上層部に積極的に具体的なビジネスを提案できるようになります。

決算書とは何か?

そもそも決算書とは、何なのでしょうか。

決算書は、ひと言でまとめてしまえば、「会社の健康診断書」といえるようなものです。その決算書にはいろいろな種類がありますが、専門家ではありませんので、すべてを知る必要はありません。ですが、主な内容を読めるようになると、その企業の戦略や活動の状況など、企業の全体像を把握することができるようになります。

知っておきたい主な内容は、「財務三表」と呼ばれる、

- 貸借対照表

- 損益計算書

- キャッシュフロー計算書

です。

貸借対照表

貸借対照表は、バランスシートとも呼ばれ、会社の財産のスナップショットといわれています。つまり、「ある時点」で、会社がどんなプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を持っているかを一覧表にして表したものです。

ここでは詳しく説明しませんが、「お金がどうやって集められたのか」と「お金がどのように使われているのか」が書かれています。この貸借対照表を見れば、「会社の資金繰りがうまくいっているかどうか」や「会社が支払い能力を十分に有しているか」を分析することができます。

損益計算書

損益計算書は、「一定期間の会社の業績を記録したもの」です。

損益とあるとおり、損失と利益が書かれています。この損益計算書には、利益を主に5つに分けて記載してあり、その会社がどうやって利益を上げているのか、がわかるようになっています。

5つの利益とは、以下の通りです。

- 売上総利益:売り上げから原価を引いたもので粗利とも呼ばれます

- 営業利益:売上総利益から人件費や家賃など販売・管理にかかった経費を引いたもので、本業でのもうけ、がわかります。

- 経常利益:営業利益に、利息や株式配当などの資金運用による損益を加えたもので、会社の日常的なもうけ、がわかります。

- 税引前当期純利益:経常利益に不動産売却などの臨時的な利益や損失を加えたもので、会社全体のもうけ、がわかります。

- 当期利益:支払った税金を差し引いた最終利益で、いわゆる「会社の手取り」です。

この損益計算書を読めるようになると、どこまで売り上げが落ちたら赤字となるのか、といった損益分岐点も見極められるようになります。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、「一定期間のお金の動き」を表したもので、会社の家計簿のようなものです。営業活動など企業の活動を以下の3つに分けてお金の動きを記載しています。

- 営業キャッシュフロー:販売や仕入れ、経費など、日常の活動から生じるお金の動きです。ここがプラスなら本業で稼げていることを意味します。

- 投資キャッシュフロー:設備投資や株式購入、資産売却などの、商売上でのお金の動きです。投資をした場合はマイナスに、資産を売却するなどした場合はプラスになります。

- 財務キャッシュフロー:銀行からの借り入れなどをした時いくら資金が増えたか、どれだけ返済して、いくら減ったかなどのお金の動きです。返済よりも借り入れた金額が多い場合はプラスになります。

事業を経営するうえで、お金の動きを追うことが最も重要であるといわれています。キャッシュフロー計算書を読めるようになると、どのような過程でお金が生み出されているかがわかります。

財務三表の関係性

財務三表はそれぞれつながっています。

例えば、損益計算書にある当期純利益は貸借対照表の利益剰余金に積み立てられていきますので、毎年利益を出している会社であれば、毎年利益剰余金の額が増えていくことになります。また、キャッシュフロー計算書の現金残高は貸借対照表の現金につながっています。他にも、損益計算書の税引前当期純利益は、キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローの中につながっています。

財務三表それぞれと、そのつながりを知ることで

- 利益効率

- 安全性(潰れないか)

- 収益性(稼ぐ力があるか)

- 生産性

などがわかるようになるのです。

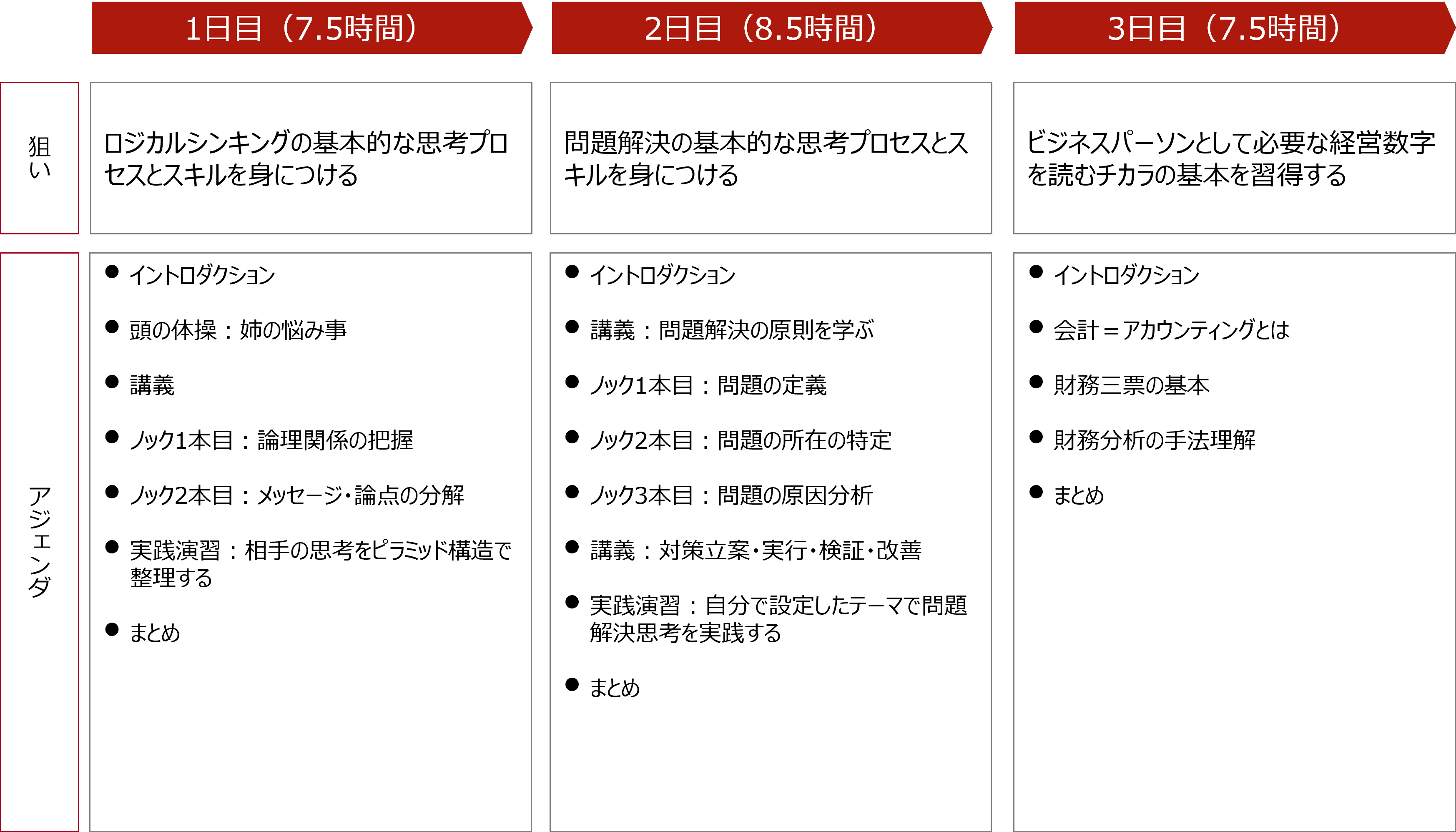

アルーのアカウンティング研修事例

製造業を行っているA社では、若手の早い段階からロジカルシンキングや問題解決思考の概念を理解させて、社員の思考力を強化したいと考えていました。

そこで、実務での論理的・問題解決思考の発揮、会計知識の活用イメージが持てるようにすることをゴールに設定し、アルーでアカウンティング研修を実施しました。

3日間の研修では、下記を学びました。

- ロジカルシンキングの基礎

- 問題解決の原則

- 財務三表の役割・構造の理解

- 財務分析の手法理解

- 財務分析演習

研修後のアンケートでは、90%以上の受講者が研修を通じて職場で活用できる学びを得ることができたと回答し、「これまでロジカルシンキングについて敬遠してきたが、深く考える良い契機になりました」「普段の営業中でも使っているスキルがあったので意識的に出来るように練習していきたいです」などの声が聞かれました。

本事例の詳しい内容は、下記からご覧ください。

研修事例:実務での論理的・問題解決思考の発揮、会計知識の活用イメージが持てるようになる

▼事例資料ダウンロード

アカウンティング研修ならアルーにお任せください

アカウンティング研修の実施ならアルーにお任せください。

人材育成を手掛けているアルーでは、組織全体の会計・財務リテラシーを向上させる研修を数多く用意しています。

アルーの研修は演習を盛り込んだ設計となっているため、実践的なスキルの習得が可能です。また、アルーでは、研修内容をカスタマイズできるため、企業の課題に沿った最適な研修を提供いたします。

アカウンティングに関するeラーニング教材は、下記からご覧ください。

まとめ

本記事では、会計や財務の基本である、ビジネスパーソンなら誰でも知っておくべき決算書の読み解き方を解説しました。

会計の知識を身に付けることのメリットには、

- 取引先企業が安定しているのか、収益を上げられるのかなど客観的に判断できる

- 取引先企業や同業他社などの決算書を読み解くことで、業界全体を俯瞰できる

- 数字に基づいた説明やプレゼンができ、上司や顧客から信頼してもらえる

- 収益構造や財務構造を読み解くことで、ビジネスの「勝ちパターン」を見極められる

などが挙げられ、どれも日常の仕事で役立てるものばかりです。

社員の会計に対する苦手意識を克服させ、企業の成長と発展につなげていきましょう。