コンピテンシーとは?人材育成のプロがおすすめする具体例や使い方

近年、人材評価や採用面接での評価項目として耳にする機会の多いコンピテンシー。

人材育成でも注目されている概念であり、最近ではコンピテンシーモデルを作成する企業も増えてきています。

本記事では、コンピテンシーの意味や活用シーン、コンピテンシー評価を導入するポイントなどを解説します。

また、実際にコンピテンシーモデルを導入する手順も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

コンピテンシーとは

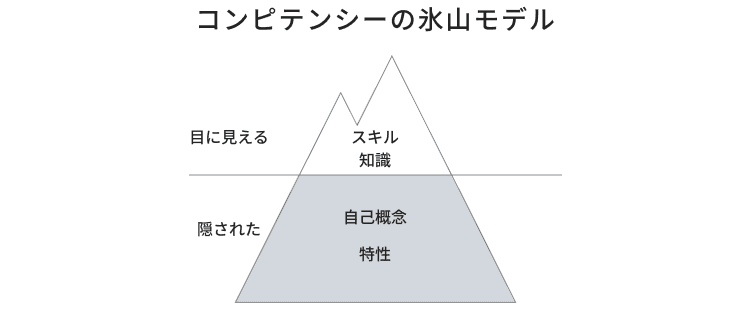

コンピテンシーとは、業務を遂行するために必要な知識、スキル、行動特性を意味します。これには、問題解決能力、コミュニケーションスキル、リーダーシップなどが含まれ、個人の職務遂行能力や職業的成功に影響を与える重要な要素とされています。仕事におけるパフォーマンスは、水面に浮かぶ氷山のように知識やスキルといった目に見えるものだけでなく、自己概念や特性などの隠れた要素で構成されています。

こうした目に見えない部分にも目を向けて、優秀な社員の特性を総合的に捉えるようとするのがコンピテンシーの概念です。

コンピテンシー評価とは

コンピテンシー評価とは、一言で説明すると「コンピテンシーに基づく評価手法」のことです。

従来の評価は「能力評価」と呼ばれ、本人の持つスキルや知識などを軸に評価が行われてきました。

一方でコンピテンシー評価は、「なぜその行動を取ったのか」や「どういった行動が成果に結びついたのか」などの本人の行動や思考に基づいた評価が行われます。

能力評価よりも具体的な評価基準が設定されるため、「評価に対する納得度が向上しやすい」や「評価の公正性を担保しやすい」といった点がメリットです。

コンピテンシーの歴史・背景

コンピテンシーは、1950年代に心理学の専門用語として誕生しました。

1970年代に米国のハーバード大学心理学教授であったマクレランド氏が実施した調査をきっかけに、コンピテンシーという言葉が広く一般に知られるようになりました。

この調査では、米国外交官の「採用試験の成績」と「配属後の業績」の相関関係を調べており、優秀なパフォーマンスを挙げる人材の特徴を研究しています。

その後、先程紹介した氷山モデルをはじめとしたさまざまなコンピテンシーに関する研究が行われ、ビジネスの領域にまで普及しました。

日本ではバブル崩壊後の1990年代に、年功序列型の人事制度からの脱却を目指して導入が進んでいます。

コンピテンシーの使い方・活用シーン

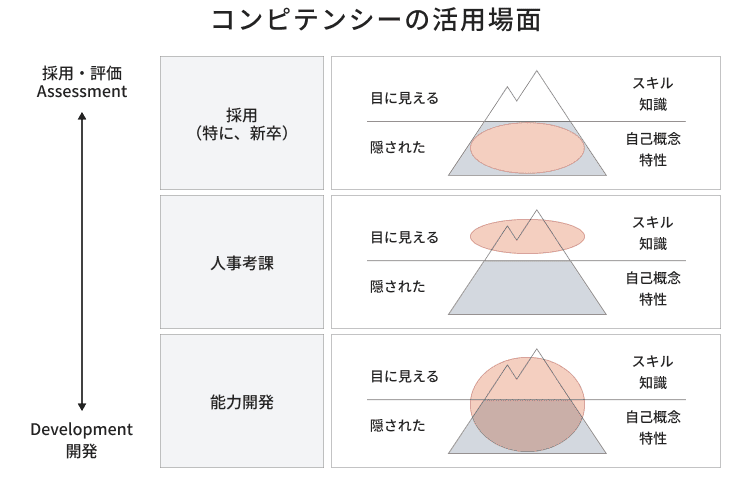

優れたパフォーマンスを出す社員の行動特性を総合的に理解しようというコンピテンシーの概念は、採用面接や人事評価、能力開発やキャリア開発など、ビジネスのさまざまな場面で役立ちます。

それぞれの場面に応じて、着目するコンピテンシーの部分が異なるのがポイントです。

ここでは、コンピテンシーを活用するシーンとそれぞれの注目すべきポイントを解説します。

採用・面接

人材開発の施策に一貫性を持たせるためには、あらかじめコンピテンシーモデルを作成しておき、採用の段階からモデルに沿った評価を行うのが重要です。

ただし、新卒採用の場合、面接の段階では業務に必要な知識やスキルといった目に見える部分の要素は育成されていないケースは少なくありません。

そのため、新卒採用の面接ではコンピテンシーのなかでも「目に見えない部分」に着目し、本人の価値観や思考、意欲などに沿って評価するのが重要です。

人事考課

人事考課の場面でも、コンピテンシーが役立ちます。

あらかじめコンピテンシーを策定しておけば、透明性の高い一貫した人事考課が可能になり、評価に対する納得度の向上を期待できます。

人事考課でコンピテンシーを用いる際は、スキルや知識といった目に見える要素を取り上げて評価することが多いです。

本人がどのようなスキルや知識を持っており、現場でどういった成果を出しているのかといった観点から、根拠のある評価を下すことが大切です。

能力開発・キャリア開発

能力開発やキャリア開発など、人材育成の場面でもコンピテンシーが役立ちます。

コンピテンシーがあらかじめ策定されていれば、一貫性のある継続的な人材育成が可能です。

能力開発やキャリア開発では、能力やスキルといった目に見える部分と、価値観や思考などの目に見えない部分の両方にアプローチしましょう。

研修では具体的なスキルを伸ばすことに主眼が置かれがちですが、価値観や思考過程のブラッシュアップを通じた成長を促すことも大切な要素です。

コンピテンシーを活用した階層別研修の体系図作成方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

『【図例あり】コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図作成のススメ』

監修者からひとこと コンピテンシーの使い方・活用で最も運用にフィットするのはジョブ型を採用している企業でしょう。ジョブ型の場合は採用段階から、各ジョブに対してコンピテンシーを明確に定めることで、採用のミスマッチの防止から配属、教育の運用が行いやすくなります。 |

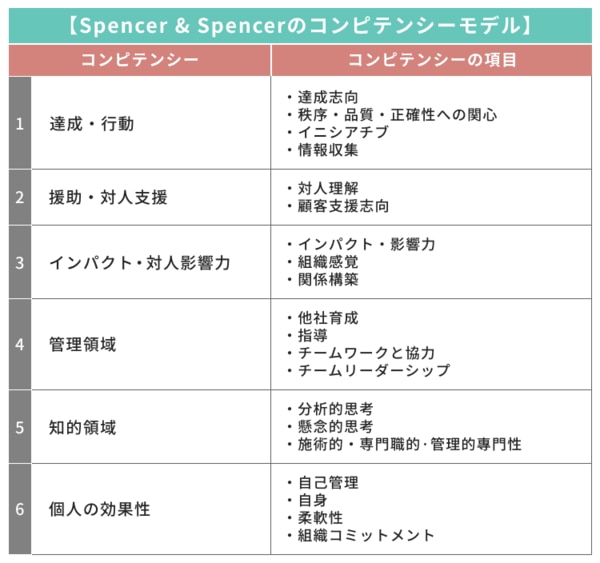

コンピテンシーモデルの一覧

コンピテンシーを作成する際には、ライル・M・スペンサー氏とシグネ・M・スペンサー氏が開発した「コンピテンシーディクショナリー」が参考になります。コンピテンシーディクショナリーとは、コンピテンシーに含まれる項目を分かりやすく表形式でまとめたものです。

コンピテンシーディクショナリーでは、コンピテンシーは以下の6つの領域に分類されます。

この表を基に、自社の経営戦略や人材戦略を叶えるためのコンピテンシーを作成するとよいでしょう。

また、人材育成実績20年のアルーが独自で作成した「アルーコンピテンシーマップ」もぜひご参照ください。アルーコンピテンシーマップは企業内の階層毎に求められる役割に応じたコンピテンシーとスキル別のコンピテンシーがあります。企業の階層教育にもすぐに役立つコンピテンシーマップです。

▼アルーコンピテンシーマップとマップに対応する研修アジェンダ一覧を以下からダウンロードできます。

「アルーコンピテンシーマップ」については以下の記事でも詳しくご紹介しています。

『【図例あり】コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図作成のススメ』

コンピテンシーの関連用語との違い

コンピテンシーには、似た単語が複数あります。

それぞれの定義を簡単にまとめると、以下の通りです。

用語 |

定義 |

コンピテンシー |

優秀な人材に共通する行動特性 |

スキル |

学習や訓練で獲得した具体的な能力や技能 |

アビリティ |

能力や技能、力量 |

リテラシー |

ある分野の知識や能力を活用する力 |

コア・コンピタンス |

ほかに模倣されることのない、中核となる能力や強み |

ケイパビリティ |

組織としての強みや能力 |

以下では、コンピテンシーと混同されがちな関連用語について、コンピテンシーとの違いを解説します。

スキルとの違い

スキルとは、学習やトレーニングによって獲得した専門的な知識や能力のことです。

たとえば、外国語でコミュニケーションを取るのに必要な語学スキルや、PCをはじめとしたIT機器を活用して業務を効率的に進めるITスキルなどが挙げられます。

スキルもビジネスで成果を挙げるために必須のものではありますが、コンピテンシーのうち目に見える部分に含まれる一要素に過ぎません。

実際のビジネスシーンでは、高いスキルがパフォーマンスに直結するとは限りません。

ビジネスで成果を挙げるためには、コンピテンシーの内の目に見えない要素も重要です。

アビリティとの違い

アビリティとは、能力や技能、力量を意味する単語です。

スキルと同じ意味で用いられることが多いですが、アビリティは仕事に対する一般的な姿勢などの総合的な能力に用いられる傾向があります。

アビリティもスキルと同様に、コンピテンシーのうち目に見える部分に含まれる要素です。

本人の持つアビリティをパフォーマンスにつなげるためには、目に見えない要素も重要です。

なお、雇用される能力を意味する「エンプロイアビリティ」のように、ほかの単語と組み合わせて用いられることも多いです。

リテラシーとの違い

リテラシーとは、ある特定の分野の知識や能力を活用する力のことを意味します。

特定の分野での利活用能力を意味する単語であるため、各分野の言葉と組み合わせて用いられることが多いです。

具体例として、IT技術を活用する力を意味する「ITリテラシー」や、情報を利用する力である「情報リテラシー」などが挙げられます。

コンピテンシーがパフォーマンスに直結する総合的な要素を意味するのに対し、リテラシーは特定の分野にフォーカスしているのが最大の違いです。

また、リテラシーはあくまでも能力に重きが置かれているため、性格や思考も含むコンピテンシーの方がより広い概念であるといえます。

コア・コンピタンスとの違い

コア・コンピタンスとは、ほかに模倣されることのない中核となる能力や強みのことを意味します。

主に企業の競争力の源泉となる要素を意味する単語で、G・ハメル氏とC・K・プラハラード氏の著書『コア・コンピタンス経営』によって広く普及した概念です。

コンピテンシーとは対象が異なり、コア・コンピタンスは企業が顧客や社会に対して与える価値を意味します。

また、コンピテンシーは人材育成でよく用いられる言葉なのに対し、コア・コンピタンスは経営の文脈で用いられることが多い言葉です。

ケイパビリティとの違い

ケイパビリティとは、「能力」や「才能」といった意味を持つ英単語であり、ビジネスの分野においては、企業の持つ組織的な能力や強みを意味します。

前述したコア・コンピタンスと似ていますが、ケイパビリティは組織の事業プロセス全体を指す点が主な違いです。

コア・コンピタンスと同様に、コンピテンシーとは対象が明確に異なります。

主に企業に対して用いる言葉がケイパビリティであり、個人の持つ行動特性や思考プロセス、スキルなどがコンピテンシーであると覚えておきましょう。

コンピテンシーを活用するメリット

コンピテンシーは、採用や面接、人材育成、人事考課など、さまざまな場面で活用できる概念です。

コンピテンシーを活用することには具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、コンピテンシーをビジネスで活用する主なメリットを4つご紹介します。

企業が社員に期待していることが明確になる

企業が社員に期待していることを示すのは、社員のキャリア開発や成長の観点から見てもとても大切です。

コンピテンシーを活用すれば、「どういった人物像を社員に期待しているのか」を社員へ明確に示すことができるようになります。

また、理想となる行動特性が明確化できれば、評価の透明性や公正性を担保することにもつながるでしょう。

従来の評価では、「協調性」や「責任感」といった曖昧な評価項目になるため、評価者の主観に依存しがちな部分が少なくありません。

しかし、コンピテンシーを作成すればどういった行動が評価されるのかが明確になるため、より客観性の高い評価ができるようになります。

社員の成長が期待できる

コンピテンシーとは、優れたパフォーマンスを出す社員の特性を言語化したものです。

そのため、コンピテンシーを正しく策定すれば、優れたパフォーマンスを出す社員を育成するためにはどういった方針で教育すれば良いのかが把握しやすくなります。

コンピテンシーを社内で共有して策定に沿った教育を実施すれば、「できる人から学ぶ」という考え方を自然に実践できるようになり、人材育成が効率化するでしょう。

良い人材の確保につながる

コンピテンシーを活用するメリットとして、良い人材の確保につながる点が挙げられます。

上述した通り、コンピテンシーは元々「採用試験の成績は配属後のパフォーマンスと関係が薄いのではないか」という疑問をきっかけに普及した概念でした。

実際、企業の採用時に重視されがちな学歴や年齢などは採用後のパフォーマンスとほとんど相関がないことが分かっています。

コンピテンシーは自社でパフォーマンスを出すために必要な要素を抽出しているため、採用時にコンピテンシーを活用すれば自社とマッチした人材を採用しやすくなります。

人材戦略と経営戦略の一貫性を保てる

人材戦略を立てる際に重要なのが、「経営方針に沿ったものかどうか」という観点です。

人材戦略の策定時には経営戦略を深く理解したうえで、「経営戦略を実現できる人材を育てる」という視点を持つ必要があります。

コンピテンシーを作成することは、人材戦略の基本的な指針を作成することにも直結します。

コンピテンシーを作成する段階で経営戦略とすり合わせを行っておけば、人材戦略と経営戦略の一貫性を保つことができるでしょう。

また、人材戦略と経営戦略が連動しやすくなり、成果につながりやすい人材育成が実現できます。

監修者からひとこと

|

コンピテンシーが意味ないと言われてしまう理由・課題

「コンピテンシー作成は意味がない」「コンピテンシーを作成するのは非効率だ」といわれてしまうこともあります。

なぜ、コンピテンシー作成が「意味がない」といわれてしまうのでしょうか。

ここでは、コンピテンシーに関して直面しがちな課題と解決策を解説します。

コンピテンシー作成が目的になってしまっている

コンピテンシーを作成する際に陥りがちなミスとして、コンピテンシーの作成自体が目的となってしまっていることが挙げられます。

コンピテンシーを意識しすぎるあまり、コンピテンシーを作成しただけで満足してしまうといったパターンです。

そもそもコンピテンシーを作成する目的は、自社でパフォーマンスを出すための行動特性を洗い出し、それに沿って一連の人材施策を進めることにあります。

そのため、コンピテンシーを作成しても採用段階や人材育成の指針に活かされていなければ意味がありません。

コンピテンシーを作成する際は、常に「このコンピテンシーをどう使うのか?」「どう実現してもらうのか?」といった点を意識してみてください。

定期的なアップデートができていない

自社で優れたパフォーマンスを出す人材に共通する特徴は、自社の成長フェーズや自社を取り巻く市場環境、社会の流れなど、さまざまな要素によって変動します。

こうした点を意識せず、定期的なコンピテンシーのアップデートを怠ってしまうのも、コンピテンシーの運用時にありがちな失敗です。

コンピテンシーを作成したら、定期的に内容の見直しを行いましょう。

高い成果をあげる社員の特徴を継続的にキャッチアップし続け、変化が見られたらコンピテンシーにも適宜修正を加えるのがポイントです。

監修者からひとこと コンピテンシーが意味がないと言われてしまう理由には、コンピテンシーを作成したけれど、社員1人1人のコンピテンシーの可視化ができないことによって、現場での運用に活かされないことがあげられます。また、上記にある通り、社員のコンピテンシーを可視化しても、社員の定期的なアップデートができず情報が古くなってしまったことで形骸化してしまうこともあります。 |

コンピテンシーモデル導入の手順5ステップ

コンピテンシーモデルを導入する際には、最初に社内で評価の高い人材へヒアリングを行い、それをコンピテンシーモデルへ落とし込んでいきます。

その後、コンピテンシーに沿った評価基準を作成し、実際にコンピテンシーモデルの運用へとつなげていくのが基本的な流れです。

下記では、コンピテンシーモデルを導入する際の主な流れを5つのステップに分けて解説します。

社内の高評価な人材からヒアリング

コンピテンシーを作成する際には、最初に自社で高評価を得ている人材へヒアリングを実施するのが大切です。

普段から高いパフォーマンスを発揮している社員へインタビューやアンケートを実施し、どういった行動特性を持っているのかを洗い出します。

ヒアリングの具体的な項目としては、「どういう思考過程でその行動を取ったのか」「どういったことを心がけて業務に当たっているのか」といった本人の思考や価値観にフォーカスするのがおすすめです。

業績などの目に見えやすい部分も大切ですが、コンピテンシー作成時には行動の背後にある潜在的な部分にも着目しましょう。

コンピテンシーモデルを作成する

高いパフォーマンスを出す社員へのヒアリング結果をもとに、コンピテンシーモデルを作成していきます。

ヒアリングの結果から見えた思考過程などを分析しながら高評価な人材に共通する行動特性を見つけていきましょう。

なお、コンピテンシーモデルには以下の3種類が存在します。

- 理想型モデル……自社にとっての理想となる人物像からモデルを作成

- 実在型モデル……自社に在籍している社員をベースにモデルを作成

- ハイブリッド型モデル……実在型モデルを基本としながら、理想型モデルも組み合わせる

自社にロールモデルとなる社員が存在するかどうか、コンピテンシーの再現性があるかどうかを考慮してどのモデルを用いるか選びましょう。

ヒアリングの分析結果なども踏まえながら自社に最適なモデルを選択してください。

評価基準を作成する

コンピテンシーモデルを作成したら、具体的な評価基準を策定します。以下の5段階のレベルを設定しするのがおすすめです。

- レベル1:受動行動

- レベル2:通常行動

- レベル3:能動・主体行動

- レベル4:創造・課題解決行動

- レベル5:パラダイム転換行動

各レベルの基準は以下の表の通りです。

レベル1 |

受動行動 |

上司の指示を受ければ行動することができる。受け身の姿勢が多く、主体的な行動は見られない。 |

レベル2 |

通常行動 |

決められた業務をマニュアルなどを見て、確実に実行することができる。自ら工夫を加えたり、+αの提案をすることはない。 |

レベル3 |

能動・主体行動 |

決められたルールの中で自ら工夫を加えたり、行動を選択することができる。 |

レベル4 |

創造・課題解決行動 |

|

レベル5 |

パラダイム転換行動 |

既存の枠組みに捉われない新しい発想を持ち、部署や組織をより良い状態に変革することができる。周囲にもよい影響を与えている。 |

階層ごとにどのレベルまでを求めるのかを決めましょう。また、社員が理解しやすいように、具体的な行動例も決めておくのがおすすめです。

実務にコンピテンシーモデルを導入する

コンピテンシーの評価基準が作成できたら、実際の業務にコンピテンシーを導入します。

採用担当や管理職などへ内容を共有することはもちろん、自社の指針を示せるよう会社全体にアナウンスすることも大切です。

コンピテンシーの内容が共有できたら、実際に現場で活用してみましょう。

コンピテンシーを活用する具体的な場面としては、「採用段階でコンピテンシーをベースに評価する」「コンピテンシーの項目に沿って人事評価を行う」といったことが考えられます。

目標の評価と改善点の抽出

コンピテンシーを運用して数ヶ月~半年程度の期間が経過したら、作成したコンピテンシーに含まれる基準が実際にパフォーマンスへつながっているかどうかが見えてきます。

この段階で、コンピテンシー内容の評価と改善点の抽出を行いましょう。

ただし、前述した通り自社でパフォーマンスを出す人材の特徴はさまざまな要素によって変化するため、一度作成したコンピテンシーが今後も有効であるとは限りません。

一回作成したら終わりではなく、コンピテンシーの評価と改善点の抽出を定期的に行うことが大切です。

コンピテンシー評価を効果的に導入するポイント

コンピテンシーを運用する際、「せっかくコンピテンシーを作成したのに形骸化してしまった」「コンピテンシーが実務に反映されていない」といった課題がありがちです。

こうした課題を避けながらコンピテンシーを効果的に運用していくためには、どういったポイントを意識すれば良いのでしょうか。

ここでは、コンピテンシー評価を効果的に導入するために意識しておきたいポイントを4つご紹介します。

既存システムに組み込んで仕組み化する

採用面接や研修、人事評価の際には、すでに運用されているフォーマットや評価基準があるでしょう。

コンピテンシーを効果的に運用するためには、こうしたフォーマットへコンピテンシーを組み込み、必然的にコンピテンシーを意識せざるを得ないような仕組みをつくります。

たとえば、採用面接の際に用いる評価シートのなかに、コンピテンシーに沿った評価項目を加えるという方法が挙げられます。

また、場合によっては評価シートの内容を全面的にコンピテンシーと合致するよう見直しても良いでしょう。

業務のなかで、自然とコンピテンシーを意識する環境をつくることが大切です。

適切な項目を選定する

コンピテンシーが形骸化しないためには、コンピテンシーに含まれる評価基準を適切に設定することも重要です。

高い評価を受けている社員へのヒアリングを丁寧に行い、現場でのパフォーマンスに沿うような項目設定を行いましょう。

ただし、項目設定の際には経営方針と合致させることが非常に大切です。

コンピテンシーは、人材育成全体の方針を定める羅針盤の役割を果たすため、自社の掲げている経営方針を実現する人材を育てることを意識し、コンピテンシーの項目を決定しましょう。

長期的に運用する

コンピテンシーを活用する際には、スキルや知識といった表面的な部分だけでなく、本人の思考過程や価値観といった潜在的な部分にまでアプローチします。

こうした潜在的な部分を変化させるためには本人の人間的な成長が必要なため、変化が目に見えるまでには時間がかかることも少なくありません。

コンピテンシーの運用を成功させるためには、こうした点を意識しながら長期的に運用してみてください。

すぐに成果が出なかったとしても、焦らずに長期的な視点で効果測定を行うのが大切です。

定期的にブラッシュアップする

コンピテンシーを作成する際には、自社で高いパフォーマンスを出している社員の特徴を抽出していきます。

しかし、社内の体制や事業状況、社会情勢の変化などによって、高い評価を受ける社員は変わり、常に決まった社員が高い成果をあげているわけではありません。

コンピテンシーを運用する際は、定期的なブラッシュアップを重ねるのがポイントです。

必要に応じて社員へのヒアリング段階からやり直しを行い、コンピテンシーをより現状にマッチしたものへ変化させていきましょう。

コンピテンシーを研修に活かす具体例

コンピテンシーの具体例として、人材育成を専門に手掛けているアルーが活用している「アルーコンピテンシーマップ」をご紹介します。

アルーコンピテンシーマップでは、「ジブン」「コト」「ヒト」の3つの領域に分けて、それぞれのレイヤーで求められるコンピテンシーをまとめているのが特徴です。

また、こうしたレイヤーごとのコンピテンシーを作成する際は、期待役割を表形式で整理しているため、縦方向にも横方向にも一貫性のある体系的なコンピテンシーが作成可能です。

下記の記事ではより具体的に掲載しているため、併せてご確認ください。

『【図例あり】コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図作成のススメ』

精神的成長を大切にする

アルーの育成では、能力の成長だけではなく、人としての精神的な成長を大切にしています。

人としての成長は目には見えづらく、日頃の業務や評価面談ではスポットライトが当たりづらい部分です。

しかし、精神的な成長が促進されるとさまざまな視点や認識から物事を柔軟に捉えられるようになり、社内で果たせる役割も増えていきます。

アルーの育成では、必要に応じて現在の価値観からの脱却も促しながら、新たな意識の獲得を目指すのが大きな特徴です。

階層が上がるごとに自身や仕事に対する「認知」の幅を広げる

アルーでは、社内でのポジションがあがるにつれて、仕事や自分自身に対する「認知」の幅を広げることが大切であると考えています。

たとえば、新入社員の段階では自分自身の課題克服を目標としますが、多くのプロジェクトに携わる中堅社員では、プロジェクト単位やチーム単位での目標設定を行うようになります。

また、管理職には自社全体や競合他社、市場、社会などの全体を見た目標設定が求められます。

階層があがると、「ジブン」「コト」「ヒト」の3つの領域で視野の拡大が必要不可欠です。

アルーではこの点を踏まえ、階層に応じて認知の幅が広がるようなコンピテンシー設定を重視しています。

アルーのコンピテンシーマップについて詳しくは下記の記事をご確認ください。

『【図例あり】コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図作成のススメ』

まとめ

コンピテンシーの概要やメリット、コンピテンシーを導入するステップなどについて、具体的に解説しました。

コンピテンシーを作成することにはさまざまなメリットがありますが、上手く導入しなければ形骸化してしまいかねないのも事実です。

そのため、コンピテンシーを導入する際はコンピテンシーを意識できる仕組みづくりや継続的な取り組み、定期的なブラッシュアップが求められます。

ぜひ本記事を参考にしながら、自社のパフォーマンス向上につながるコンピテンシーを作成し、コンピテンシーを効果的に運用してみてはいかがでしょうか。