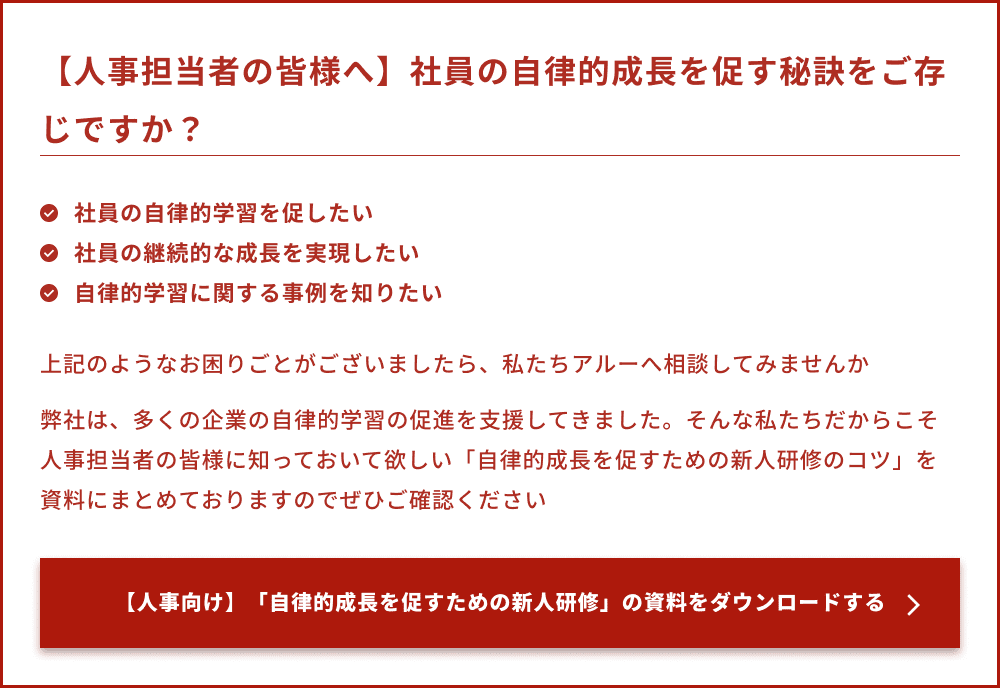

なぜマインドセットを変えるのか ~ 成長マインドセットの重要性や変え方がわかります~

「マインドセット」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

マインドセットは、ビジネスの場面でずっと重要視され続けている概念です。

誰もが一度は、上司や人事との面談で、あるいは研修で、「マインドセットを変えることが大切です」のような言葉を耳にしたことがあるかと思います。

この「マインドセット」という言葉、あなたはちゃんと意味が理解できていますか。マインドセットについて詳しい説明を求められても、困ってしまう方がほとんどではないでしょうか。

そこで本記事では、マインドセットの基本を網羅的にご紹介します。

目次[非表示]

マインドとは何か ~マインドは“心”のこと?~

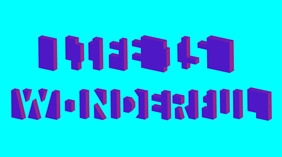

突然ですが、上の画像をご覧ください。

濃い青色で描かれた、小さな幾何学模様の絵が並んでいますが、実はある法則に則って並んでいます。分かりますか?

有名な錯視ですので、ご存知の方も多いかもしれません。実際に注目するのは水色の部分で、幾何学的な絵に挟まれている水色の部分をよ~くみると、「LIFE IS WONDERFUL」と読めます。

※上段と下段にある幾何学模様の絵の上下にそれぞれ線を引くと分かりやすいです。

読めなかった方は、上記文章の「濃い青色で描かれた」というところをしっかりと読んでいただいたのだと思います。そして一度読めてしまうと、水色の部分に目が自然と向かうと思います。

まさに、“見方が変わった”わけです。

錯視は視覚心理(目に関係したマインド)を利用して作成されたものです。先ほどの「LIFE IS WONDERFUL」が読めるようになったきっかけは、“心が変わった”からなのでしょうか。

何が言いたいかというと、マインドは心だけではないということです。マインドというと、つい心の在り方のみに注目してしまいがちですが、マインドは心と脳の両方を指しています。

認知の歪みとは何か

たとえば、「すべき思考」というものがあります。

何かをやろうとするとき、「〇〇すべきです」、「〇〇すべきではありません」と考えることです。過去のことを悔やむときや、上司が部下をコントロールしようとするときなどによく聞く言葉です。前者は自分で自分の他の可能性をみえなくし、後者は他人の言葉によって自分の他の可能性がみえなくなります。そうすると認知に盲点ができ、その人特有の歪みができます。

こうした認知の歪みができることは良いこととか悪いこととかではなく、マインドに脳が関係している以上、全員に共通した性質です。

認知の歪みはどのようにしてできるのか

認知の歪みは、「自分とのコミュニケーション」と「他者とのコミュニケーション」によってできます。

自分とのコミュニケーション

「また同じ失敗をしてしまった。自分はなんて駄目なんだろう。」

「頑張ってみたけど、自分ではやっぱりうまくいきませんでした。」

なんていう言葉を、自分自身に投げかけてしまうことはありませんか?マイナス思考から出る言葉は、自己攻撃や自己叱責と呼ばれ、誰しもが自分に投げかけてしまう言葉です。

ゴルファーを対象にした調査では、1ラウンド(18ホール)の間に80回以上もマイナス思考をしていたそうです。仕事だと1年を通じて何回マイナス思考をしてしまうのか考えたくもありません。

当然ですが、その思考は言葉から始まり、言葉が映像を想起させ、感情を生み出します。これが、セルフトークやセルフコミュニケーションと呼ばれるものです。

そして、自分との対話を通して、自分の価値や能力についての自己イメージが作られ、それが当たり前の基準となり無意識の行動が作られます。

他者とのコミュニケーション

他者から言われた言葉を受け入れることでも自己イメージが作られます。

「何度同じことを言えばミスしなくなるんだ」

「なぜそんなことをしてしまったんだ」

と言われると、頭の中には失敗の記憶が浮かび、少なからずその人にショックを与えます。

そうすると出てくる言葉は2種類です。

1つは前述の自己攻撃と自己叱責。もう1つは弁解とグチです。

どちらの言葉も、「自分はまだこの程度のレベルだ」という自己イメージにつながります。

一方で、自分の発した言葉が、他者の自己イメージを作るケースもあります。

職場で以下のようなセリフが出ることはないでしょうか。

「小さなお子さんがいて大変だろうし、無理しなくていいからね。」

「今回は要領よくできたね。」

「新人なんだから、それくらいやらないと駄目だよ。」

「何年もいるんだから、それくらいはやってくれないと困るよ。」

これらのセリフは、相手のことを慮って言われることが多いですが、言われた相手は「自分はこの程度だ」という自己イメージを作ってしまいます。

体操選手のトレーニングでのコーチングの話です。

できない技を習得させるため、練習で失敗している映像を選手本人に繰り返し見せて、なぜ失敗したのか反省させるコーチがいます。一方で、その選手ができない技を習得している別の選手の映像を繰り返し見せて、絶対にできるようになると声をかけるコーチがいます。結果は、後者の選手の方が技を習得する可能性が高くなります。他者の言葉から想起される自己イメージが、実際の行動に与える影響は大きいのです。

マインドセットとは何か ~マインドセットの2つの種類

こうして生まれた認知の歪みから、その人特有のマインドセットが作られます。マインドセットとは、

・経験

・教育

・先入観

・価値観

・信念

・心構え

・暗黙の了解や無意識の思い込み

などから形成される思考様式や心理状態のことです。

マインドセットには成長マインドセットと硬直マインドセットの2種類があるといわれています。

成長マインドセットを持つ人の根底にあるものは、今の自分は努力次第で伸ばすことができるという信念です。ですので、成長マインドセットを持つ人は、悪い成績を取ったり、仕事で失敗をしたときに、ガックリと落ち込むことはありますが、そこで自分を駄目だと決めて投げだしたりしません。修羅場の中にあって、失敗を恐れずに試練に立ち向かい、こつこつと努力を積み重ねていくことができます。

一方、硬直マインドセットを持つ人の根底にあるものは、自分の能力は固定的で変わらないという考えです。ですので、硬直マインドセットを持っていると、能力はもう伸ばしようがないと考えてしまい、失敗を恐れ、挑戦をしなくなります。たとえばビジネスでは、自分の価値を確認できることが成功と思い込み、自分のことを認めさせようと躍起になります。一方で失敗を恐れ、挑戦をしようとしません。

ビジネスパーソンにもってほしいのは、当然、成長マインドセットです。

では、どのようにマインドセットを変えればよいのでしょうか。

自分を変える2つのパターン ~ マインドセットから変えることをおすすめする理由 ~

認知の歪みを自覚し、自分の行動を変えようとするとき、2つのパターンがあります。1つは、自分の外側の環境に合わせて自分を変える。もう1つは自分を変えたことに外側の環境を合わせていく、です。

外側→内側→外側への変化

すっぱい葡萄、という話があります。きつねが葡萄を見つけ取ろうとしますが、高いところにあり取ることができません。結局きつねは葡萄を「どうせすっぱい葡萄に違いない」と決めつけてその場を立ち去ります。

この話を、ビジネスパーソンに置き換えて考えます。社内、社外で今の自分にはないスキルや経験が得られる仕事が必ずあります。とてもやりがいが感じられそうな魅力的な仕事です。

そんな仕事をやってみたいと思っているだけで、実際に任されることはほとんどありません。するとどうなるでしょう。この会社は古い体質だから、どうせ新しいスキルが必要な事業なんて成功するはずがない、自分を認めてくれない会社だから転職してしまおうか、と自分の内側を変えてしまいます。

それだけでは終わりません。人は、自分の内側の現実と外側の現実がズレることを嫌うので、周囲にも同じ感情を求めるようにふるまい始めます。どういうことかというと、この会社は古い体質で何も変わらないよね、みんな頑張っているのに正当に評価してくれないよね、と周囲に同意を求め始めるのです。周囲がそれに同意しないと、私のことを分かってくれないと考えるようになり、どんどん良くない方向に進んでいきます。

まだ続きます。人は見たいと思うものしか見ようとしません。たとえば何かを買おうと口コミを調べている時、買いたいと思っているときにはポジティブなレビューを、買いたくないと思っているときにはネガティブなレビューを探しがちではないでしょうか。仕事でも同様です。この会社は変わらない、自分が頑張っても評価されない、と思っている人に、何か仕事を任せたとしても、ネガティブなマインドを前提に仕事に取り組みます。その大きな理由は、自分が「変わらない」と思っている会社が「変わること」が許せないと考えるからです。当然、仕事の成果や人間関係にもよくない影響が出ます。

内側→外側への変化

外側の環境を、常に社員にとってポジティブに捉えられるものにし続けられるのであれば、外側から変化をスタートさせてもよいですが、それは非常に困難です。そこで、内側からマインドを変えることで、外側の環境を変えていってもらうようにすることが重要になります。これが、マインドセットから変えることをおすすめする理由です。環境を変えることでも行動を変えることはできますが、それを長続きさせることは難しいのです。

繰り返しになりますが、マインドは心と脳です。ですので、我々の活動の全てにマインドが関係してきます。その活動の内容や過程、結果を変えるためにはまずマインドセットを変える必要があるのです。認知に歪みができることは当たり前ですが、その歪みに囚われてしまうと、もっと簡単な方法や違った選択肢がみえなくなり、行動や結果を変えることができません。認知の歪みは、自分自身に大きな制限をかけます。

フィギュアスケートの4回転ジャンプや陸上の短距離走、長距離走などでこれ以上は絶対にできない、破れないといわれてきた技や記録があります。そしてその制約を破る人が出た途端に、一気にできるようになる人が増えます。これは、知らず知らずのうちにこれ以上はできないと脳がリミッターをかけてしまっていたのではないかといわれています。みえない選択肢をみえるようにすることで初めて選択肢が増え、チャンスが広がります。認知の歪みを自覚して、他に何か見逃していることはないか、と考えられると、個人も組織も成長するチャンスを得ることができるのです。

マインドセットを変えることを難しくする3つの要因

ですが、認知の歪みを自覚し、マインドセットを変えることは、そう簡単ではありません。マインドセットを変えて、行動を変えることを難しくする要因は、主に3つあります。

マインドは過去からできている

何かを変えようとするとき、未来を見がちですが、そうすると外側の環境のことにどうしても目が向いてしまいます。ですが、今の自分を作っているのはすべて過去の情報です。マインドセットを変えようとしたときには、自分を作ってきた過去の情報から振り返らなくてはなりません。その情報には、自分で経験したことだけでなく、他者から言われたことも含まれます。しかし、日々忙しく仕事に追われていると、自分の過去をじっくりと振り返る機会を持つことがなかなかできませんよね。これがマインドセットを難しくする1つ目の要因です。

行動を変えても元に戻ろうとする

自分を変えようと行動しても、一時的には変わりますが、それを継続させることができず、すぐに元に戻ってしまうことはよくあります。これはその人が悪いわけではなく、誰にでも起こる当たり前のことです。人は過去の情報をもとに自分を作ります。そして、無意識にその自分を維持しようとします。なぜなら、無意識で動けている現状のほうが心地よいからです。

「自分はこうやって成功してきたからそのやり方が正しいんだ」

「自分はこういう性格だからコミュニケーションが苦手なんだ」

「自分の仕事への向き合い方では管理職には向かないんだ」

などと思ってしまうと、そのとおりに現実を維持しようとします。

だからといって180度違うマインドを持てばいい、というほど単純ではありません。そんなに簡単に今の自分と違った自分を想像することはできませんし、無理に想像して動いたとしても、すぐに元に戻ってしまいます。これがマインドセットを難しくする2つ目の要因です。

矛盾が生じたときに元に戻そうとする

あなたはバスケットボール観戦をして日本チームを応援しています。日本よりも格上のチーム相手に善戦をしていて、なんと第4クオーター開始時点で日本がリードしています。でも第4クオーターで逆転されて惜敗、なんていうシーンは他のスポーツでも良くありませんか。だからこそ格上相手に勝つと、ものすごいことが起きたと盛り上がりますよね。

仕事でも、普段イメージしている自分よりもよい結果が出そうなとき、「自分がこんなにうまくいくはずがない」と思ってしまうことはありませんか。

人は誰しも、過去の情報からなる自分なりの基準を持っています。そして、その基準から大きく外れたとき、その矛盾をなくそうとしてしまいます。

どうしても営業成績で勝てない人に勝てそうでしたが、結局最後は惜しくも負けてしまったとき、まだまだ自分のスキルや実力が足りていないんだと、安易に思っていませんか。本当にスキルや実力が足りていないのであれば、そもそも惜しくも負けるという土俵にすら立てないはずです。「この土俵に立っている以上、スキルや実力は足りている」と、自分なりの基準を正当に高めていなかいと、いつまでたっても過去の基準に縛られて行動するようになってしまいます。

ですが、自分のことを正当に評価し直す機会はなかなかありません。

これがマインドセットを難しくする3つ目の要因です。

マインドセットを変えるやり方とは

人は、マインドセットを変えたいと願いつつもマインドセットを変えることを恐れ、現状維持に流れてしまいがちです。そこで、マインドセットを変えるために必要なことはたったひとつ、「ゴールを決める」ことです。目標を決めることは、実際にマインドセットを変えていく大きな手助けとなります。

ゴールを決めてマインドセットを変えよう

マインドセットを変える時の目標設定で重要なことは、“現状からかけ離れた”ゴールを決めることです。マインドセットを変えることは、普段みえていないものをみえるようにすることなので、やり方が分かっているようなゴールを決めてもマインドセットは変わりません。

・「こうあるべき」という思考が固まっていて突き抜けたものが出てこない

・保守的で新しいことを考えることが苦手

・結局、前例踏襲になってしまう

という課題を解決するためには、あえて既成概念を破る、既存の枠にとらわれない目標設定をすることが重要です。認知の歪みを自覚し、逆に利用することで初めて、現状から離れたゴールを設定し、可能性を広げるマインドが得られます。

実際に目標設定をするときは、自分の責任の範囲外に目標を定めないように注意します。これまでたびたびご紹介しているように、人には必ず認知の歪みがあります。それは、脳がパンクしないための保護機能でもあります。人は、五感で感じる全ての情報を処理して認識することはできません。人は、自分がみたいと思うものをみて、聞きたいと思うものを聞くようになっているのです。

たとえば、毎朝子どものお弁当を作っている家庭があるとします。父親は目覚まし時計をセットしていたとしてもまったく起きず、母親は目覚まし時計の音に敏感に反応して目が覚めます。父親が目覚まし時計の音に気付かないのは、お弁当を作ることが父親の仕事ではないと、心のどこかで考えているからです。ところが、母親が風邪を引いてしまった場合、突然お弁当作りが自分の担当となり、責任を感じるようになります。こうなると、普段起きない父親が、目覚まし時計の音に敏感に反応して起きるようになります。自分の責任の範囲内だと認識すると、同じ情報であっても、その情報の価値がまったく違ってきます。

これは仕事でも同様で、自分が責任を持つ仕事だと認識すると、途端にその仕事への向き合いかたが変わるものです。

“現状からかけ離れた”ゴールを決める3つの理由

マインドセットを変えて行動を変えようとすると、自身のコンフォートゾーンから出てしまうため、元に戻ろうとする力が働きます。これは誰にでも当てはまる法則ですので、誰もが“3日坊主”になり得ます。元に戻ることが当たり前という認識を持ち、3日坊主にならないためのコツを知らないことで、アメとムチによる方法に頼ってしまうパターンをよく目にします。アメとムチによる方法とは、外部から強制的に力を加えて、無理やりゴールに向かわせるようなやり方です。このやり方はすぐに効果がみられ、一見有効に思えますが、外部からの力が無くなれば元に戻ってまいますので、この方法も結局は一時的で長続きしません。そこで3日坊主にならないために、“現状からかけ離れた”ゴールを決めて行動を変えていきます。

ここからは、“現状からかけ離れた”ゴールを決める理由を3つご紹介します。

マインドからエネルギーを生み出すことができる

飛行機が飛ぶのにエネルギーが必要なのと同じように、行動を変えるためにもエネルギーが必要です。そのエネルギーはどこから生まれるのでしょうか。行動を変えるためのエネルギーはマインドから作られます。マインドは、自分のコンフォートゾーンの中で行動をする場合には、最低限のエネルギーしか生み出しませんが、ひとたび矛盾を感じるとストレスを感じ、解消するためにエネルギーを生み出します。

たとえば、いつも通勤電車内で新聞を読んでいるのに忘れてしまったとき、ストレスを感じてその矛盾を直そうと、駅で新聞を買うことがありませんか。マインドの生み出すエネルギーが行動につながってますよね。これがマインドの生み出すエネルギーで、現状を大きく変えようとすればするほど、大きなエネルギーが生まれます。

ただし、そのエネルギーは通常、元に戻そうとする力に使われます。

生み出されたエネルギーを行動変容に向けて使えないと、実際の行動は変わりません。

そのために必要不可欠なことが前述した目標設定です。目標設定があるからこそ、現状のコンフォートゾーンとは違う、新たなコンフォートゾーンを明確にイメージすることができるようになります。たとえば研修の最後で、ほぼ必ず目標設定の時間をとるのはこのためです。

コンフォートゾーンから出やすくなる

現状の延長線上から考えられる、理想的な未来を目指さないことで、行動変容につなげやすくなります。例えば係長の方が、課長になる目標を立てたとしても、それは現状が理想的に推移した場合には実現可能です。現在のコンフォートゾーンから出ることがないためエネルギーが生まれず、現状を変える行動にはつながりません。課長になった自分が何を達成しているのか、を考えて初めてコンフォートゾーンから出ることができます。

また、現状の延長線上にならない目標設定をすることで、視点を上げることもできます。日常的な仕事の場面では、自分に関する目標が設定されることがほとんどです。

「自分はこんなことができるようになりたい」

「自分はいくら売れるようになりたい」

といった目標です。

もちろんこれらは非常に重要な目標です。ですが、自分だけでなく、組織のメンバーや自分の家、もっと大きく企業全体や世界にまで広げた目標にすると、自分を含めた、より視点の高い目標をもつことができます。そして、視点が高まると、自分だけではなくその周りにも関係する情報に注意が向くようになります。

日常の業務の中での目標設定では、どうしても現状の延長線上にゴールを設定されてしまいます。よい評価を取るためには何をすればいいのか、昇進するにはどんな仕事を達成すればいいのか、やるべきことが分かっている状態で目標設定がなされます。

それではマインドセットを変えて行動を変えることはできません。

ですので、一度日常の業務を離れた研修や面談の場を設定することが重要です。

現状からかけ離れていたとしても、目標達成のための方法をみつけることができる

現状から離れた目標設定をしても、どうやってやるか分からず長続きしないのでは、と心配される方も多いと思います。確かに、大きなエネルギーが生まれれば生まれるほど、ストレスを感じ、元に戻りやすくもなります。そうならないためには、目標を達成したイメージを具体的に持つことが重要です。イメージを具体化できれば、明確にイメージできる新しいゴールに向かって、現状の当たり前」を壊していくことができます。

正しく目標設定ができれば、そのための方法は後からみつかります。

本気で目標を達成したいと考えることができれば、その目標に対する矛盾をなくそうと、その方法を勝手に探し始めます。今までみえていなかった情報がみえるようになり、創造性も生み出され、達成方法を探し始めます。ゴール達成に必要な人脈を探したり、新しいことを学んだり、率先して動き始めるのです。

まさに今求められている、自律型人材の姿ではないでしょうか。たとえば研修は、日常の業務から離れて目標設定ができるよい場です。ゴールを達成するための方法など考えず、未来を開拓できるような目標設定を促してみてください。

目標達成のためのコツ

現状の延長線上ではないゴールや、「〇〇したい」から生まれるゴールを設定したら、次はそのゴールを達成することを意識します。当たり前の話ではありますが、目標達成の意識を持つことは、マインドをうまくコントロールするために非常に重要なことです。

目標は、夢や希望とは違います。達成するために設定するものです。目標達成には、人とのつながり・お金・時間・環境・技能など必要なものがさまざまありますが、目標達成している自分の姿を明確にイメージすることが何より大切です。

人は、「ミスするかもしれない」という予感がすると、無意識のうちに行動に結びつけてしまう

ことが分かっています。予言実現(心身相関)と呼ばれる現象です。

「この仕事を任せられる器じゃない」

「こんな難しそうな仕事はできない」

と思っていると、失敗している映像が自己イメージとなってしまいます。

自己評価を高め、目標達成後の自己イメージを持つことが、目標達成のためのコツです。

マインドセット研修の意義

仕事の現場で、自分の過去を棚卸し、無意識から生じる自分の行動を確認し、自分の評価をし直す、という機会を持つことは困難です。ですが、その上で新しいゴールを設定して動き出さないと、行動は変わり続けません。ここに研修の価値があります。

あえて仕事の現場から離れて研修を実施することで、過去の自分を振り返り、その日からの行動を変えてもらえる機会を与えることができます。

人材育成を手掛けているアルーでは、階層別研修や公募型研修、グローバル人材育成やダイバーシティ推進など、ほぼすべてのテーマに対応した、数多くのプログラムをご用意しております。また、お客様の企業の抱える課題に合わせて、研修内容を柔軟にカスタマイズすることも可能です。社員のマインドセットを変えるための施策をご検討の際は、ぜひお気軽にアルーまでご相談ください。

マインドセット研修事例紹介

さいごに、弊社で実際に実施した、マインドセット研修事例をご紹介します。

数ある事例のなかの、ほんの一例ですが、ぜひご参考にしてください。

【研修事例】

テーマ:リーダーシップデザイン研修

ねらい:自ら考え、責任を持って自律的に行動し、リーダーシップを発揮できるようになる

内容:

①気づきを促すセッション

リーダーシップとオーナーシップ、自分のマインドについて、ワークを多用して学びます。

自分で考えたことを言語化してイメージを具体化する過程を通じて、右脳と左脳の両方を

刺激します。たとえば、自分の職務や役割の中でやらなくてはいけないことと、やらなくてもいいが自分はやりたいと思っていることを書き出し、「何のためにこの仕事をしているのか」

「本当はどうしたいのか」を自問自答することで、主体的な責任感で仕事に取り組むオーナーシップを醸成するワークをします。また、自分のコンフォートゾーンの外側にある課題について、思い込みで解決できないと信じ込んでいないかを考えるワークを通じて、認知の歪みを意識し、その境界線を越えて前進するマインドセットを醸成します。

②思いを明確にするセッション

自分の目標を決め、新たな行動につなげるように、自分の思いを具体的に描くセッションです。

ここでもワークを多用します。たとえば、仕事に対するやりがいや意義・よろこびを会社の価値や理念・文化と重ね、自分の仕事が社会にとってどのような価値をもたらしているのかを言語化し、仕事の「意味づけ」を自分自身でおこないます。また、行動していない未来の自分と、行動している未来の自分を言語化し、絵や図のような具体的なイメージを作ることで、行動している自分の映像を明確にし、新たなコンフォートゾーンを獲得するマインドセットを醸成します。

③行動につなげるセッション

主体性を鍛え、日々の行動につなげられるよう、小さな挑戦を決めて最初のアクションにつなげます。ここでは、はじめることだけではなく、やめることについても決めます。また、定期的にフォローすることで、その行動が定着していく手助けもおこないます。

まとめ ~自分が変われば世界が変わる~

ここまで長文を読んでいただき、ありがとうございました。

自分自身の考え方を変えることで、普段とは違う世界がみえてきます。マインドセットが変わらないと、昨日と同じことが繰り返され、「今の仕事なんて・・・」と思うようになってしまいます。マインドの仕組みを知り、うまく活用することで、自分が変わり、世界が変わります。

認知の歪みを利用し、現状からかけ離れたゴールを決めることで、仕事はもちろんのこと、自分の将来との向き合い方も変えることができます。