仕事と家庭を両立する方法とは?知っておきたい制度や、男性や企業がすべき支援を解説

結婚・出産・育児は、女性のキャリアにとくに大きく影響するとされているライフイベントです。女性活躍が推進され、働き方改革が進んでいますが、それでもライフイベントをきっかけに仕事や家庭の環境が大きく変わり、自分の思い描くキャリアを諦める女性は、いまだ少なくありません。

本記事では、女性が抱えるキャリアへの不安に対して、女性自身や家族である夫、企業や人事担当者がどのように関わっていけるのかをご紹介します。

目次[非表示]

女性活躍推進の現状

ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みのなかでも、女性活躍は長きにわたりテーマに挙げられてきた課題です。2019年6月には女性活躍推進法が改正され、2022年4月からは従業員数101人以上300人以下の事業主が新たに「一般事業主行動計画」の策定・届出義務の対象となりました。また2020年6月からは、従業員数301以上の事業主に対して、女性活躍に関する情報の公表義務の項目が追加されており、多くの企業が女性活躍に対してこれまで以上の対応をおこなっています。さらに最近では、男性育休に関する法改正も決まり、男性への支援も盛んになってきました。

そのような公的な後押しにもかかわらず、2020年12月には女性管理職比率30%の目標達成が先送りされるなど、ジェンダー・ダイバーシティは日本において課題であり続けています。日本が女性活躍の途上国にとどまり続けている背景には、さまざまな要因がいわれていますが、

そのうちのひとつが『女性の仕事と家庭の両立』です。

女性の仕事と家庭の両立の現状とは

男女共同参画白書の平成25年版「ライフイベントによる女性の就業形態の変化(平成23年)」によると、女性は結婚後に27.7%、第1子出産で更に36.0%が離職しており、結婚や出産を契機に6割強の女性が仕事から離れていることがわかります。その理由には、「勤務時間があわない」「育児休業がとれない」のような職場環境がおもに挙げられています。

この傾向はここ20年間ほとんど変化していないといわれており、育児休業を取得して働き続ける方もいますが、結婚や出産を機に今の職場を退職して新たな働き方を見つけたり、専業主婦として活躍される方が多いのが現状です。

仕事を続ける選択をしたとしても、キャリアアップを諦める女性もたくさんいます。

2019年に公表された、独立行政法人国立女性教育会館の「男女の初期キャリア形成と活躍推進に関する調査報告書(第五回調査)」によると、入社時から一貫して、女性の管理職志向が男性のそれよりも低いことが確認されています。しかも男性の管理職に対する志望は、入社1年目が97%、5年目であっても87.9%と維持されているのに対し、女性の管理職に対する志望は入社1年目が60%、5年目で37.6%と顕著に減少しています。

一方で、「男性の方がリーダーに向いている」と思う人は、男女ともに少数派で、男性も女性も「男性の方がリーダーに向いている」と考えているわけではありません。ではなぜ女性の管理職志向が顕著に減少するのでしょうか。報告書によると、管理職志向のない女性の理由(複数回答)として最も多かった回答が、「仕事と家庭の両立が困難になる」(69.3%)でした。

ちなみに、男性と違いが大きかった回答は他に、「自分には能力がないこと」と

「同性の管理職がいない」ことが挙げられていました。

女性がキャリアの継続やキャリアアップを望んだとしても、『仕事と家庭の両立』が大きな壁になっている現状がわかります。

ライフイベントによって変化する女性の働き方

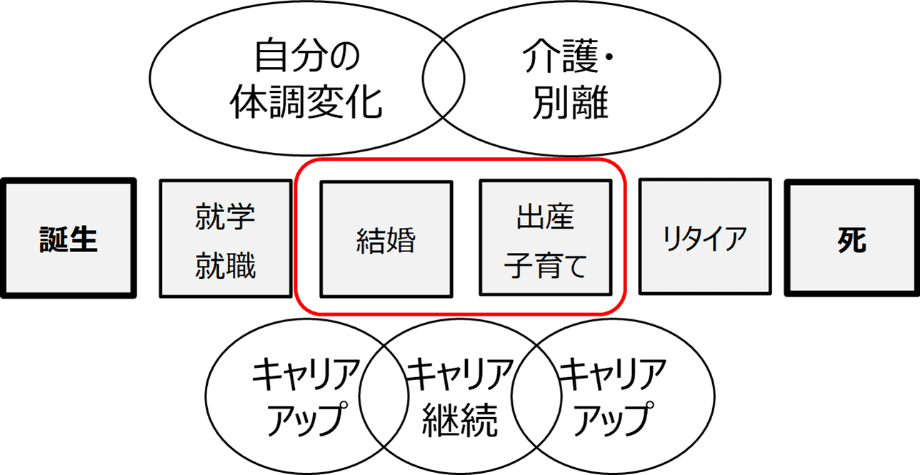

では、実際にライフイベントによってどのように女性の働き方が変わるのでしょうか。女性を取り巻くライフイベントには、たとえば以下の図のようなものがあります。

さまざまなライフイベントがありますが、仕事と家庭の両立を考えたときに、特に大きな分岐点となるのが、“結婚”と“出産・子育て”です。10代後半から20代前半に社会人としてのキャリアをスタートさせ、仕事に慣れてくると、仕事が楽しくなり、キャリアの継続やキャリアアップを考える方が増えます。より幅広い仕事をしたいと総合職を目指したり、転職する方もいれば、スキルアップを目指して勉強や資格取得を目指す方もいます。

そんななか、大きな変化をもたらすのが“結婚”です。結婚を機に、将来を見据え、仕事と家庭の両立に悩み始める女性が増えます。結果、責任ある立場になることを遠慮したり、勤務地や就業時間を制限したほうが良いのではと考えるようになります。また、子育て支援や柔軟な就業条件が整っている会社への転職を目指す方もいます。実際に妊娠・出産・子育てが自分ごとになると、責任感からさらに悩みが深くなり、退職を選択したり、働き方をセーブする方が増えます。

一方で、子どもが就学して子育てがひと段落すると、今度は働きたいと考える方が増え、女性が選択する働き方が多様になります。パートタイムや契約社員、フリーランスなど、ある程度時間の調整がしやすい選択をする方もいれば、出世を望まない正社員を選ぶ方もいますし、出世を目指す方もいます。

このように、ライフイベントを経験すればするほど働き方が多様になっていきます。企業にはそんな多様な働き方を受け入れ、全員が活躍できる職場環境をつくることが求められています。

「仕事と家庭の両立」への不安

実際に仕事と家庭を両立させるときには、多くの女性がたとえば以下のような不安を抱えています。

- 子どもを預けようとしても、希望する保育園が空いていない

- 夫の協力が限定的で、自分の負担が大きいのでこれまで通り働けない

- 子どもの病気やけがの際、自分が休まないといけない

- いざというときに頼れる人が身近にいない

- 子どものことで職場の人に迷惑をかけてしまうと雰囲気が悪くなるかもしれない

こうしてみると、「仕事と家庭の両立は難しいのでは」と思ってしまっても仕方ないように思えます。ですが、少子高齢化や不安定な社会情勢を背景に、自分のキャリアとライフを自分で描かないといけない時代に入っています。「難しい」というこれまでの思考を、「どうやったらできるのか」と変える必要があります。

一方で、自分ひとりだけが変わろうとしなくても大丈夫です。“自分”、“家族”、“企業”の3者で協力して、自分なりの両立を目指すことが重要です。

女性が知っておきたい仕事と家庭を両立させる方法

女性自身が、仕事と家庭を両立させるためにできることには、以下の3つがあります。

完璧な両立を求めない

育児や家事に対して、強い責任感をもっている方が多いですが、すべてを完璧にこなそうとせず、自分なりに無理のない範囲で頑張れるようなバランスを探す方向に意識を変えると、少し肩の力が抜けます。完璧を求めすぎてストレスを溜めてしまうよりも、自分ができる範囲を見極め、どこまでこなすかを決めることが大切です。

また、育児や家事、仕事をこなしていると休みがなく、どうしてもストレスが溜まります。自分にあったリフレッシュ方法を見つけると、両立につながりやすくなります。

国や企業の支援制度を知る

国や企業の支援制度についてあらかじめ確認しておくことも、自分のキャリアとライフを考えることには重要です。国であれば、たとえば「育児・介護休業法」を定めています。一定の条件を満たす場合、“育児休業”や“子の看護休暇”を取得することができます。また、地域ごとに保育園のお迎え代行サービスや、ベビーシッターの自宅に子どもを預けられるサービスなど、さまざまな子育て支援をおこなっています。あらかじめ把握しておくと、いざというときに安心です。

企業についても、フレックス制度や在宅勤務制度、短時間勤務制度など働き方を柔軟にする制度や、育児時間のように仕事を抜けやすくしている制度など、多様な子育て支援制度をおこなっています。

自分の考えを整理する

仕事と家庭の両立で最も重要なのが、主体的に自分のライフをデザインすることです。

- 働き方やキャリアのイメージ

- 両立支援制度の活用時期

- やりたいことや大切にしたいこと

- サポートが必要なこと

を整理することで、仕事と家庭の両立のイメージが具体的になります。このとき、短期的な目線で考えてしまうと、どうしても視野が狭くなりがちです。10年先のように、中長期的にキャリアややりたいこと、大切にしたいことを考えることが大切です。

また、整理した考えを家族や職場と共有することで、仕事と家庭の両立に対する協力を得やすくなります。

パパが知っておきたい女性の仕事と家庭の両立を支援する方法

仕事と家庭の両立には、家族の協力が大きな助けになります。そのなかでも、最も身近で重要な存在がパパになった夫です。パパができる支援には以下の2つがあります。

男性の育児休暇制度を理解する

厚生労働省の調査によると、2019年度の民間企業における男性の育児休暇取得率はわずか7.48%とまだまだ低い状態ですが、育児・介護休業法が改正されるなど、男性育休の取得促進は、国が積極的に支援しています。

男性の80%が育休を取得したいと考えているともいわれています。いざというときに対応を迷わないよう、男性育休についてあらかじめ考え、職場と相談しておくことが重要です。男性育休の制度を知ることはもちろん、子育て経験が今後の仕事に与える良い影響や、育休取得期間中にお金のシミュレーションをするなど、自分ごととして考えます。

とくに最後のお金のシミュレーションについては、育児休業給付金をもらえることや、その間社会保険料などが免除されることを知らず、大きく収入が減るのではと心配しているケースが多いため、育児休暇をどの程度取得するのか具体的に考えるのに役立ちます。

できる支援をあらかじめ相談しておく

仕事と家庭の両立にストレスを感じるのは男性も同様です。ただ、女性は家庭要因でストレスを感じることが多い傾向があるのに対し、男性は仕事要因でストレスを感じることが多い傾向にあります。その傾向を理解し、たとえば男性は出来る限り家事を手伝うなど、あらかじめ出産・育児期間にできる支援を相談しておくと、お互いのストレスが減り、仕事と家庭の両立につながります。

女性のライフイベントとキャリアに対して人事や企業が取り組むべきこと

女性が活躍できる社会を実現するために、人事や企業にはどのようなことができるのでしょうか。以前から対策が求められてきたこともあり、多くの企業では、2020年2月の内閣府男女共同参画局「第5次基本計画策定専門調査会」の発表にもある通り、「やれることはやった」という状態にあります。

たとえば、

- 時間外労働削減、有給休暇取得推進と時間単位などでの取得推進、子の看護休暇制度などの家庭と仕事の両立支援

- フレックスタイム制度、テレワーク制度、ジョブリターン制度などの柔軟な働き方改革

- 小学校入学祝い金、出産一時金などの福利厚生制度

のように、女性のキャリア形成を阻害する要因を排除しようと、制度整備を進めた企業は多くあります。それでも女性活躍が思ったように進まない現実があるなか、他にできることはあるのでしょうか。

実は、多くの企業における女性活躍を阻む真の要因は、女性社員にとって「働きやすい環境がない」ことではなく、「ビジネスパーソンとして継続的に成長ができる環境がない」ことです。

日本において、女性社員が離職してしまう大きな理由として、“キャリアイメージを持てない”ことがあります。

その課題を解決するために、以下の3つの取り組みがあります。

- アンコンシャスバイアスをなくす継続的な取り組み

- 仕事と家庭の両立への不安を減らす取り組み

- 女性が管理職になることの魅力と具体的なイメージを醸成する

アンコンシャスバイアスをなくす継続的な取り組み

前述のように、女性自身が「自分は能力がないと認識している」という傾向があります。この傾向を改善するために女性自身の意識を変える取り組みをすることも重要ですが、一方で、2017年の報告書では、以下のような内容の報告があります。「仕事が始まると男性の方が仕事を任されるようになり、女性は男性社員がやらないような雑用的な仕事をやらされた。男性はどんどん自信をつけていき、女性は自分が仕事ができないと錯覚するようになった。」、「女性活躍推進の重要性を認識していない」、「自分とは関係ないと思っている」と思っているマネジメント層は少ないですが、無意識のうちに男性を優遇するような行動をしてしまうことは少なくありません。

このような場合には、マネジメント層に自分の無意識の行動を自覚してもらうことが有効です。アンコンシャスバイアスは誰にでもあるものなので、それ自体を否定することはありませんが、このような思い込みによってふと出てしまう会話や指示で、女性が自信を失う可能性は大いにあります。マネジメント層に向けてアンコンシャスバイアスについて知ってもらう機会を作るというのは、非常に重要な取り組みの1つです。

仕事と家庭の両立への不安を減らす取り組み

制度を整えることも重要ですが、それを使ってもらうことも同じくらい重要です。とくに女性の場合、結婚・出産・子育てなどにより機会やキャリアが失われることから、働く女性が結婚・出産に対して消極的になり、育児と仕事の両立に強い不安を感じている現状があります。

時間制約、その他制約、一時的な休業や家庭・プライベートとの両立を可能にするための評価、職場環境、仕組みをつくっていくことが大切です。また、当事者の女性の不安を取り除く支援をするためにセミナーを開催することも有効です。

女性が管理職になることの魅力と具体的なイメージを醸成する

女性にキャリアを継続してもらうことは重要です。ですが多くの企業にとって、女性のキャリアアップはもっと重要なテーマとなっています。

女性が管理職を目指せないことの代表的な理由に、

- 管理職に対して漠然とマイナスイメージを持っている

- 女性管理職は全員スーパーマンのような人だと思っている

ことが挙げられます。

例えば女性リーダー研修の場で、自社にいる女性管理職や育児を経験した男性管理職などと接する機会をつくることで、

- 管理職としての働き方やメリットを具体化にイメージし不安を減らす

- 管理職のなかの多様性に気づき、自分なりの管理職像を描くことに前向きになる

ことができるようになります。

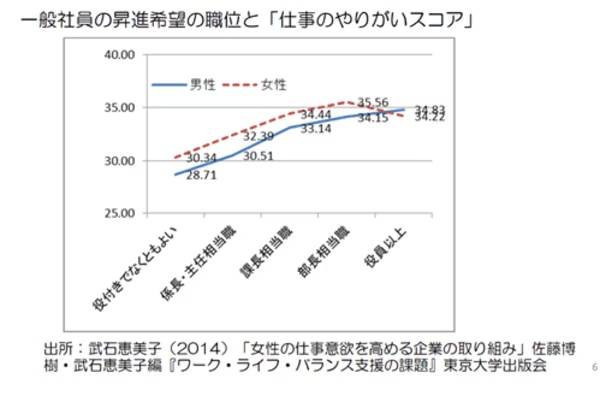

下記のグラフにある通り、昇進意欲とやりがいには関連性があります。

自分の人生にとってのやりがいを見つけてもらうことで、キャリアアップに前向きになることが期待できます。

アルーの仕事と育児の両立を応援する研修事例

人材育成を手掛けているアルーでは、これまでにさまざまな企業で仕事と育児の両立を応援するための施策を支援してまいりました。若手女性社員や育休前後の女性社員を対象とした研修から、女性管理職候補や男性管理職を対象とした研修まで幅広く対応しています。ここからはアルーがこれまでに支援した中から厳選して、女性けキャリア形成支援研修事例を1つ紹介します。

女性キャリア形成支援研修

▼テーマ

女性キャリア形成支援

▼ねらい

- 女性のキャリアにとっての「ライフイベント」とはどういうものかを理解する

- 今のうちから考えておけることを見つけて、会社人生の中で、今後のライフキャリアを前向きに描くことをイメージする

▼内容

①私達の「いま」を確認する

仕事や生活を振り返り自分たちの現在の気持ちに目を向けます。そのうえで不安、グチ、ネガティブな感情を吐き出して「これから先」の気持ちを整理し、どのようにすれば解決できるのかを考えます。

②自分のことを理解する

自身のリソースと強みを洗い出します。無限にあると思っている時間の限界と、残された時間や現実に目を向け、自分が大切にする考えや価値観や優先順位の付け方、自分らしさを内省して考えます。

③ロールモデルについて考える

- 「ロールモデルとはどのような存在か」

- 「どのようなロールモデルが必要か」

- 「ロールモデルをみつけたら何をするのか」

をディスカッションし整理します。また、自分自身がロールモデルになっている状態を想い描きます。

④キャリアサクセスをつくる

自分にとっての仕事が成功している状態を思い浮かべ、ライフイベントの前にキャリアプランをつくります。成功に向けた戦略づくりをしたうえで仕事の目標、達成したいことを明確にします。

⑤将来の姿をイメージする

キャリアとは何か、ビジョンとは何かを理解します。10年後の自分を想像し逆算して必要となるスキルや人脈などのリソースを整理します。さらに、受講者同士のインタビューワークによって、考えを深堀りしていきます。

⑥キャリアプランニングをする

今後の戦略的なキャリアの計画を立てます。目標達成に向けた具体的な行動計画を上司に報告し、どんな成果を上げるためにどのような支援が必要かを面談の場で伝え協力者になってもらいます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

本記事では、仕事と家庭の両立をテーマに、女性が抱えるキャリアへの不安に対して、女性自身や家族である夫、企業や人事担当者がどのように関わっていけるのかをを解説しました。

労働生産人口の減少が加速している日本において、女性をはじめとした多様な人材に活躍してもらえる環境の整備は喫緊の課題です。女性自身の人生にとっても、自分の描きたいキャリアを諦めることは不幸なことです。

本記事を参考に、「女性の仕事と家庭の両立」について考えていただけましたら幸いです。