提案者と支援者が共に手を動かして汗をかく 経営学の視点で考えるHonda「IGNITION」プログラムの特徴 Vol.1

Hondaのチャレンジスピリットを体現した、新事業創出プログラム「IGNITION(イグニッション)」をご存知ですか?IGNITIONは、Honda創業時の原点である「社会や人の役に立ちたい」という想いを出発点に、熱意ある挑戦者を専門家チームが手厚く支援し、夢を事業へと加速させるプログラムです。本記事では、本田技研工業株式会社 新事業開発部 イグニッションドメインの松澤拓未、神戸大学 大学院経営学研究科准教授の吉田満梨、京都大学 経営管理大学院副院長の関口倫紀、アルー株式会社 エグゼクティブコンサルタントの中村俊介の4名が、実際の起業ストーリーの事例や経営学の観点を交えながらIGNITIONプログラムの特徴に迫ります。創業以来、一貫して社会の課題解決と新しい顧客価値の創造を続けてきたHondaならではのプログラムの特徴とは?そこには、起業に関心のある方、アイデアを形にしたいという想いを持つ方の背中を押すための工夫とHondaの企業カルチャーのエッセンスがつまっていました。

本記事は2025年5月21日に開催したセミナーHonda「IGNITION」×「経営学の思考法」の内容を元に編集したものです。

この記事は、特にこのような方におすすめです。

|

プロフィール

松澤 拓未 本田技研工業株式会社 新事業開発部 社内採択テーマ の事業開発支援とともに、昨年度はIGNITION社外公募を主推進し、採択テーマの事業開発支援も担当。 |

|

|---|

吉田満梨 神戸大学 大学院経営学研究科准教授 専門はマーケティング論で、特に新市場の形成プロセスの分析に関心を持つ。主要著書に、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著、ダイヤモンド社)、共訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(碩学舎)など。 |

|

関口倫紀 京都大学 経営管理大学院 副院長 兼 大学院経済学研究科 教授 大阪大学大学院経済学研究科教授等を経て現職。専門は組織行動論および人的資源管理論。欧州アジア経営学会(EAMSA)会長、日本ビジネス研究学会(AJBS)会長、国際ビジネス学会(AIB)アジア太平洋支部理事、学術雑誌Applied Psychology: An International Review共同編集長、European Management Journal副編集長、Asian Business & Management副編集長等を歴任。海外学術雑誌に論文多数。パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座の代表教員。共監訳:『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』(JMAM) |

|

中村俊介 大手損害保険会社を経て創業初期のアルー株式会社に入社し、営業マネージャー、納品責任者、インド現地法人代表などを歴任。また京都大学経営管理大学院「パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座」の創設を主導し、客員准教授として教鞭をとった。現在はエグゼクティブコンサルタントとして企業のリーダー育成を手掛けるほか、ソリューション本部長として開発の責任者を務める。 |

|

目次[非表示]

社会課題の解決と新しい顧客価値の創造を実現するHonda IGNITIONプログラムとは

中村俊介(以下 中村)

今回は、Hondaの新事業創出プログラム「IGNITION」について、具体的な起業ストーリーや「経営学の思考法」の観点を交えながら迫っていきたいと思います。まずは、IGNITIONプログラムの概要について、Hondaの松澤さんからご紹介いただきます。

松澤拓未(以下 松澤)

本田技研工業株式会社 新事業開発部イグニッションドメイングループリーダーの松澤です。私は、エンジニアを経て、2023年にイグニションの運営にジョイン、現在は事業インキュベーターとして活動しています。

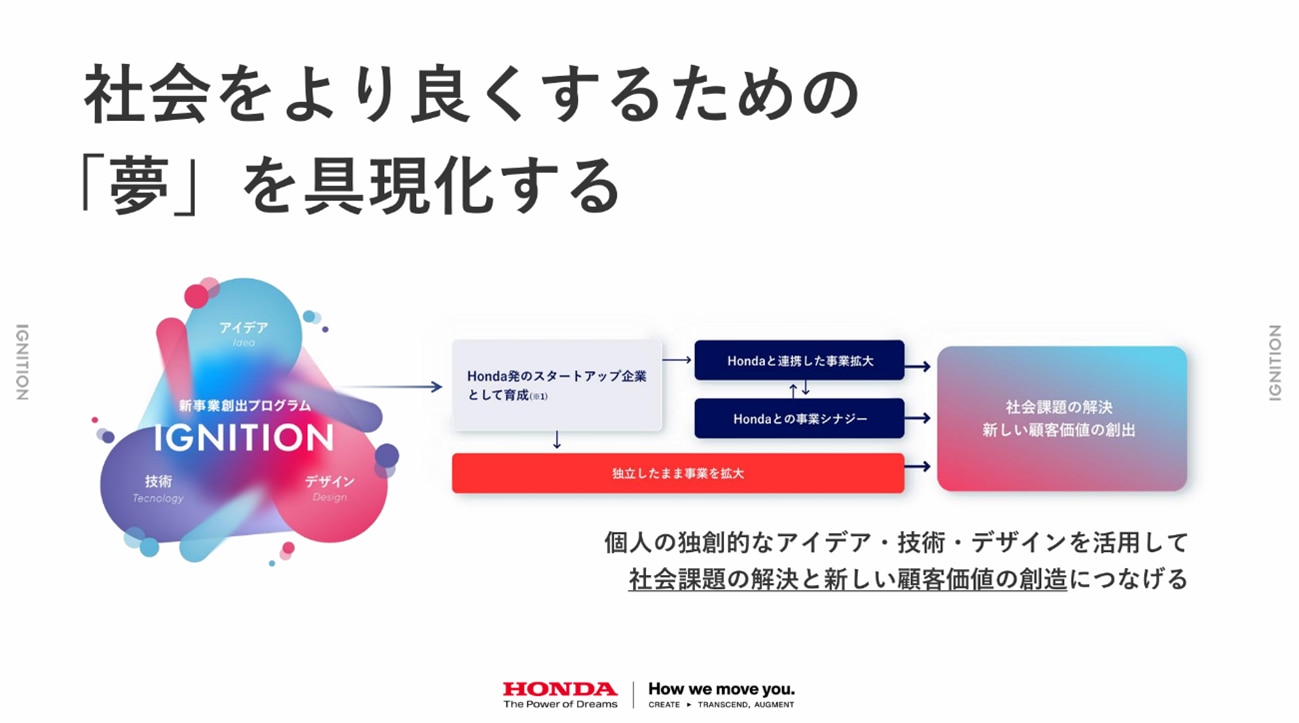

IGNITIONは、Hondaのチャレンジングスピリットを体現し、個人の夢やアイデアを実現するためのプログラムです。原点には、Hondaの「社会や人の役に立ちたい」という思いがあります。Honda創業以前、本田宗一郎は、買い物に行くまでの長い道のりを苦労する妻を想い、無線機の発電用のエンジンを自転車に取り付けた通称「バタバタ」を作ったというエピソードがあります。

中村

「誰かのために」という想いは、創業者のエピソードと共にHondaのDNAとして受け継がれているわけですね。

松澤

はい。「IGNITION」は、こうした企業カルチャーを背景として、社会をより良くするための「夢」を具現化するプログラムとなっています。個人の独創的なアイデア、技術、デザインを活用して、社会課題の解決と新しい顧客価値の創造につなげることに挑戦しています。

元々は技術開発を行っている本田技術研究所から生まれた新規事業企画の取り組みで、その後、起業をするという選択肢を追加して、2021年からは研究所だけでなく、国内Honda全社で展開することになりました。また、2023年からは、社外からも応募いただけるようになり現在に至ります。

松澤

これまで3社のスタートアップが誕生しています。靴に付けるデバイスと専用アプリを連動することで、目的地まで「右に行く、左に行く、止まる」など曲がる方向やタイミングを振動でナビゲーションし、視覚障がい者の歩行課題を解決するAshirase。バイクの転倒リスクを軽減する技術を活かした独自のバランスアシストで、初めてでも安心して乗ることができる電動三輪マイクロモビリティストリーモ。そして、独自の姿勢制御技術を応用した小型無人ボートで、海洋データを集めることで海を見える化する事業を展開しているUMIAILE。社会に貢献する新しい事業を次々に生み出しています。

中村

Hondaの創業ストーリーとして、本田宗一郎が夢を追う技術者で、パートナーの藤沢武夫がそれをビジネスにしていったという話が有名です。新規事業を考える際に、藤沢武夫側=ビジネスサイドではなく、本田宗一郎側=研究サイドというアイデンティティからはじまったプログラムであるという点が非常に興味深く、IGNITIONのスピリットを表しているのかなと思いました。Honda社内の新規事業企画の取り組みとしてスタートする中で、起業を選択肢に入れたのはなぜでしょうか。

松澤

Hondaの社内でも新規事業開発は行っています。一方、Ashiraseやストリーモのような小さくはじめて、早く成長させることを求められる領域の場合、我々が車をつくる上での品質や安全に細心の注意を払って市場に出していくというスタイルでは、どうしても社会実装するまでに時間がかかってしまいます。そのため、早く市場にだして、ベンチャーキャピタルの力を借りながら、スピード感を持って育てていくことができるように起業という選択肢をつくりました。

中村

なるほど。はじめは本田技術研究所のプロジェクトとしてスタートして、その後全社の取り組みとなって、現在では、社外公募まで取り組みを広げている背景についても理由をうかがえたらと思います。

松澤

元々、IGNITIONプログラムは社会課題の解決、「人の役に立ちたい」という思いからはじまった取り組みです。運営を続けていく中で、起点となる個人のアイデア、技術、デザインは、Hondaの社内にあるものだけではなくても良いのではないかという議論が出てきました。

プログラムをスタートした当初は事業化するノウハウについては、社外のベンチャーキャピタルなどに勉強させてもらいながら、インキュベートしていくという方法をとっていました。その後、社内にスタートアップを支援するためのノウハウがたまってきたことから、これからは我々が支援側にまわってスタートアップにいる人たちに価値を提供することができるのではないかと考え、社外に展開することを決めました。

関口倫紀(以下 関口)

プログラムの背景にHondaの濃い企業文化があることを感じていました。大企業の多くは、新事業やイノベーションを起こしていきたい、ボトムアップでやっていきたいと考える一方で、社内で新規事業企画の制度などをつくっても中々盛り上がらないという課題を抱えていると感じています。

Hondaの場合は、IGNITIONのプログラムができる前から企業のカルチャーとして、新規事業がボトムアップで出てくる体質があったのでしょうか。また、そうした企業文化を維持するための工夫などはあるのでしょうか。

松澤

元々、本田技術研究所では工数の一部を使って自分たちのやりたいことに取り組める文化があり、それを拡大したものとしてIGNITIONがあります。

また、企業として個人の思いを大事にして発信するということに取り組んでいます。我々のグローバルブランドスローガンは、「The Power of Dreams」。一人ひとりの夢を大事にして、それを応援していくということを全社の共通認識として取り組んでいるためその様なHondaの企業カルチャーがIGNITIONにも根付いていると言えます。

吉田満梨(以下 吉田)

社内で新規事業を起案する人がいてもどのように支援をしたら良いかが分からず苦労をする企業の声を多く聞きます。その中で、IGNITIONでは、起業を支援するノウハウが溜まっていて社内にも社外にも提供できるようになったというのはすごいことだと思いました。具体的にどのような支援を行っているのでしょうか。

松澤

伴走支援は、事業側の事業インキュベーターと、デザイナー、エンジニア、知財のメンバーなどがいてチームを組んで行っています。

事業インキュベーターは、提案者の方々と同じ創業者になった気持ちで取り組むということを大切にしています。そのため、単にアドバイスをするというスタンスではなく、自分がこの事業を本気でやるとしたらどうするかを考え、頭だけでなく、手と足を動かすということに泥臭く取り組んでいます。そのような取り組みを社内で蓄積して共有知として展開していくということをやっています。

中村

当事者として一緒に身体を動かす汗をかくという点にまたHondaらしい企業カルチャーが見えると思いました。

ポイント

・「IGNITION」はHondaのチャレンジングスピリットを体現し、 個人の夢やアイディアを実現するためのプログラム。原点には社会や人の役に立ちたいという創業者本田宗一郎の思い=HondaのDNAがある

・2017年に本田技術研究所からスタート。2021年国内のHonda全社展開、2023 年から社外公募を開始。これまでに「Ashirase」 「ストリーモ」 「UMIAILE」の3つのスタートアップが誕生

・伴走支援者は提案者と同じ目線で創業者になったスタンスで 一緒に手と足を動かしながら泥臭く支援していくことが特徴の一つ。支援のノウハウを社内で共有知として蓄積している

「海の見える化」に挑戦するUMIAILEの起業ストーリー

中村

ここから、具体的な起業ストーリーをうかがっていきたいと思います。

松澤

今回は、今年(2025年)の1月に創業したUMIAILEの事例をご紹介できたらと思います。

UMIAILEは「海の見える化」に取り組むスタートアップです。海洋観測には現状様々な課題があります。専門人材の不足や調査船の建造費や燃料費など。調査船を出すためには、

1日500万円~1500万円ほどの費用がかかるため、中々海洋データをとることができないというのが現状です。

UMIAILEは、ASVという自律型のサーフェイスビークル、小型無人ボートを使って海洋データを集めるという事業となっています。 創業メンバーは、Honda出身のエンジニア板井、仲間として、他社の電機メーカー出身の海野さん、我々と同じIGNITIONの伴走支援メンバーの中島の3名です。

UMIAILEが提案するASVは、水中翼船と呼ばれていて、揚力を発生させる水中翼を備えることで、船体が水上に浮いて少ない抵抗で進むことができるため、コンパクトな船体とスピードの両立を実現したプロダクトとなっています。

元々は、板井が個人で開発に取り組んでいたものでした。学生時代に鳥人間コンテストに出場するなどものづくりが好きだった板井は、水中翼船を開発して、会社に提案。はじめは、社内の予算をつけて研究開発をしていたのですが、社内での事業化は難しいということになり断念。IGNITIONへの応募から、我々の伴走支援経て、起業に至ったという経緯があります。

中村

UMIAILEが現在の事業に至るまでにはピポッドがあったと聞きました。はじめにIGNITIONに応募された時にはどのようにプランだったのでしょうか。

松澤

板井が開発に取り組んでいた水中翼船の技術をどのように事業化していくかを考える上で、最初は漁業者のための魚群探知を行うプランを提案していました。

当時は、事務局や審査員サイドでは、プロダクトは良いけど、本当にそれが大きなビジネスになるのかというところは半信半疑という状況でした。

中村

一般的な新規事業プランコンテストでは、事業の戦略や可能性のあるマーケットへの着眼点が評価されることが多いと感じます。そう考えるとこのプランはそのままでは、落選してしまいそうな気もするのですが、どのような点が評価され、採択に至ったのでしょうか。

松澤

一般的に、事業を企画する上では、マーケットインが基本と言われている中で、このプランは完全にプロダクトアウトの提案でした。ですが、我々は審査をする際に、「可能性を評価する」ということを重視しています。最初に提案するプランの段階でマーケットが確実にあることや完成度が高いことは重視していなくて、提案の中に可能性を感じたら、我々が伴走支援をして伸ばせばいいと考えています。

プランはあるけど、プロダクトはない場合や、プロダクトはあるけど、プランが荒い場合など、様々なものがあるのですが、キラリと光るものがあれば評価して、それを伸ばしていくという考えです。

中村

今回のUMIAILEの場合は、1次審査を通過した後から、実際にどのように磨きをかけて、現在の事業になったのでしょうか。

松澤

はじめに漁業者のための魚群探知サービスを提案した板井は、全国の漁業者の方々にお話を聞きにいきました。その過程で、「魚がいるところが分かると乱獲に繋がるのではないか」「ノウハウとしてそういう情報を教えたくない」など、予想と異なる意見をいただいて、水中翼船のニーズを考え直すことになりました。

さらに様々な業界関係者にヒアリングを行う中で、海洋調査のニーズを見つけたのです。

南海トラフ地震のような地震の予測のために海底地殻変動の観測をする必要があるのですが、大型の調査船は費用などの点から年1~2回しか出すことが難しい中、自立航行できる無人ASVなら月に1~2回程度出すことができるのではないかということが分かりました。

そこから、海洋安全保障や、ブルーカーボンなど、どんどん領域が広がっていき、全体をカバーできるサービスとして海洋観測のプラットフォーム事業にビジネスモデルが変わっていきました。

足でかせぐということで、半年間で何百件という関係者のインタビューを重ねたことがこうした新しいニーズの発見に繋がりました。板井は、新規事業を企画する上で、アクションの量が大事だと話しています。

中村

プロジェクトに関わるメンバーのリアルな温度感が伝わるお話でした。

ポイント

・UMIAILE はASV(小型無人ボート)を活用することで海洋観測を変革する事業。

はじめは、一人の社員の個人的な技術開発の取り組みからスタートした

・最初はASV(小型無人ボート)を活用した魚群探知サービスを検討していたが、関係者へのヒアリングを重ねる中で、新たなニーズを発見し、ピポッドして現在の事業に至る。

・IGNITIONでは、プランの完成度ではなく、可能性を見ている。ビジネスプランやプロダクトが不完全であっても光ものがあれば、伴走支援をしながら伸ばしていく

経営学の視点からみたIGNITIONプログラムの特徴

中村

改めて、IGNITIONについて、関口先生、吉田先生に経営学の観点から気になった点について掘り下げていただきたいと思います。

関口

ビジネスプランの選考では、一般的に、ビジネスそのものではなく「人を見る」、「人にお金を出す」という視点もあるかと思うのですが、IGNITIONにおいてはいかがでしょうか。

松澤

誰がやるかという人の要素については、我々も重視しています。新規事業企画では、熱意がないと途中で諦めてしまうということを経験しているので、審査会は原則対面で、提案者の人となりを見た上で、この人ならやり切ってくれるかどうかを判断材料にしています。

会社の性質上エンジニアの方々からの応募が多いのですが、ビジネス面のスキルや経験については、必要に応じて後から学習していただけたら良いという考えで、まずは提案者の「想い」を見るというスタンスで選考をしています。

関口

想いを持って応募をしてきた提案者が、様々なフィードバックを受けてプランを変更しなくてはならないという際に、代案が受け入れられない、モチベーションが下がってしまう、などの課題が生じて悩まれることはありますか。

松澤

支援をする中で悩むことは多々あります。我々伴走支援側は、自分たちの意見を押し付けるのではなく、本人がやりたいことをかたちにしていくための支援を心がけています。

伴走支援のチームには、デザイナーがいるのですが、自分がやりたいことをいかに言語化して相手に伝えるかというコミュニケーションの支援に取り組んでいます。

提案者の多くははじめ「なんとなくこれを世に出したい」という状態で応募してくるのですが、デザイナーが入って、1on1をする中で、「あなたは何がしたいのですか。どういう世界をつくりたいのですか。」ということを丁寧に引き出していきます。

そうすることで、はじめ「これを世にだしたい」という考えから、「こういう世界をつくりたい」という考えに変わり、プロダクトはあくまで手段だと考えられるようになって、事業をピボットできるようになるのです。

吉田

IGNITIONの話を聞いて創業者と伴走支援をする側の関係が素晴らしいと思いました。

伴走支援をするメンバーが、創業者と同じ視点に立って支援をするというのは、HondaのIGNITIONならではの特徴の一つだと思ったのですが、創業者と伴走支援のマッチングはどのように行っているのでしょうか。

松澤

事務局内で、誰がどのテーマの伴走支援をするかを決める際に、議論をした上で決めています。この案には想いをのせられるという点や、ケイパビリティーなど、丁寧に相性を見た上で伴走支援者を決めています。

また、事務局を組成する際に、「事業を支援したい」という人間を集めているという特徴があります。自分が起業家になりたい人を集めてしまうと支援が出来なくなってしまうので、人の想いを実現することに一緒にコミットできる人材を選んでいます。

吉田

様々な専門性や想いを持った方々が支援に関われるので、創業者とは異なる視点で支援が出来るのかと思いました。また、支援する側もアドバイスをするだけ、単に口やお金を出すだけではなく、一緒に事業をつくっていくパートナーであるという気持ちで事業に取り組んでいるという点に感銘を受けました。プランが完全じゃないからこそ、この様なパートナーシップが生まれる可能性があるのではないかと思い、エフェクチュエーションの理論にも通じる良い関係性だと考えておりました。

中村

今回ご紹介いただいたUMIAILEは、現在、どのような状況になっているのでしょうか。

松澤

1月に会社を設立した後、ベンチャーキャピタルおよび、Hondaからの出資が決まり、現在既に活動がはじまっています。Hondaでは、IGNITIONプログラムを経て独立する人間に、もし会社が上手くいかなかった際には戻ってくることができるというセーフティーネットを用意しています。メンバーは、休職開始に向けた引継ぎをやりながら、UMIAILEの活動に取り組んでいるという状況です。

中村

UMIAILEは社内からの応募のプランでした。今回のIGNITIONプログラムでは、社外からの公募をする上で、変化するポイントなどはあるのでしょうか。

松澤

伴走支援のメンバーが変わるという点があります。社内向けはビジネス、デザイン、知財のメンバーで支援しているのですが、社外向けには、知財の代わりにエンジニアが加わります。

社内向けの際は、そもそもエンジニアからの応募が多いことから、新たにエンジニアをアサインすることはやっていなかったのですが、社外の方からHondaに対する期待を聞かせていただいた際、エンジニアからの支援に価値を感じていることが分かったので、現在のかたちとなりました。

中村

改めて、Hondaらしい企業カルチャーの上に生まれたプログラムであることを実感しました。ありがとうございました。

後編ではさらに、吉田先生の研究テーマである「エフェクチュエーション」など経営学

の観点から、IGNITIONプログラムの特徴を深掘りしていきます。

ポイント

・支援をする上で、提案者の思いを大切にしている。デザイナーが1on1を通して提案者の「想い」の言語化を支援する過程で、「これを世に出したい」という視点から「こういう世界をつくりたい」と視野が広がっていく

・運営事務局には「事業を支援したい」という思いを持ったメンバーが集まっている。アイデアやお金を出すだけではなく、一緒に事業をつくるというスタンスで手足を動かしていくことで、強いパートナーシップが生まれる