提案者と支援者が共に手を動かして汗をかく 経営学の視点で考えるHonda「IGNITION」プログラムの特徴 Vol.2

Hondaのチャレンジスピリットを体現した、新事業創出プログラム「IGNITION(イグニッション)」をご存知ですか? IGNITIONは、Honda創業時の原点である「社会や人の役に立ちたい」という想いを出発点に、熱意ある挑戦者を専門家チームが手厚く支援し、夢を事業へと加速させるプログラムです。本記事では、本田技研工業株式会社 新事業開発部 イグニッションドメインの松澤拓未、神戸大学 大学院経営学研究科准教授の吉田満梨、京都大学 経営管理大学院副院長の関口倫紀、アルー株式会社エグゼクティブコンサルタントの中村俊介の4名が、実際の起業ストーリーの事例や経営学の観点を交えながらIGNITIONプログラムの特徴に迫ります。創業以来、一貫して社会の課題解決と新しい顧客価値の創造を続けてきたHondaならではのプログラムの特徴とは?そこには、起業に関心のある方、アイデアを形にしたいという想いを持つ方の背中を押すための工夫とHondaの企業カルチャーのエッセンスがつまっていました。

本記事は2025年5月21日に開催したセミナーHonda「IGNITION」×「経営学の思考法」の内容を元に編集したものです。

この記事は、特にこのような方におすすめです。

|

プロフィール

松澤拓未 本田技研工業株式会社 新事業開発部 |

|

吉田満梨 神戸大学 大学院経営学研究科准教授 専門はマーケティング論で、特に新市場の形成プロセスの分析に関心を持つ。主要著書に、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著、ダイヤモンド社)、共訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(碩学舎)など。 |

|

関口倫紀 京都大学 経営管理大学院 副院長 兼 大学院経済学研究科 教授 大阪大学大学院経済学研究科教授等を経て現職。専門は組織行動論および人的資源管理論。欧州アジア経営学会(EAMSA)会長、日本ビジネス研究学会(AJBS)会長、国際ビジネス学会(AIB)アジア太平洋支部理事、学術雑誌Applied Psychology: An International Review共同編集長、European Management Journal副編集長、Asian Business & Management副編集長等を歴任。海外学術雑誌に論文多数。パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座の代表教員。共監訳:『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』(JMAM) |

|

中村俊介 大手損害保険会社を経て創業初期のアルー株式会社に入社し、営業マネージャー、納品責任者、インド現地法人代表などを歴任。また京都大学経営管理大学院「パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座」の創設を主導し、客員准教授として教鞭をとった。現在はエグゼクティブコンサルタントとして企業のリーダー育成を手掛けるほか、ソリューション本部長として開発の責任者を務める。 |

|

エフェクチュエーションから見たHonda 「IGNITION」

中村俊介(以下 中村)

今回は、Hondaの新事業創出プログラム「IGNITION」について、具体的な起業ストーリーや「経営学の思考法」の観点を交えながら迫っていきたいと思います。

前編では、「IGNITION」プログラムの概要について、本田技研工業の松澤さんから紹介いただきました。後編では、吉田先生の研究テーマである「エフェクチュエーション」の理論を軸に、経営学の観点から、「IGNITION」プログラムの特徴についてさらに掘り下げていきたいと思います。

まずは「エフェクチュエーション」の理論から読み解く「IGNITION」プログラムの特徴について吉田先生からお話いただきます。

吉田満梨(以下 吉田)

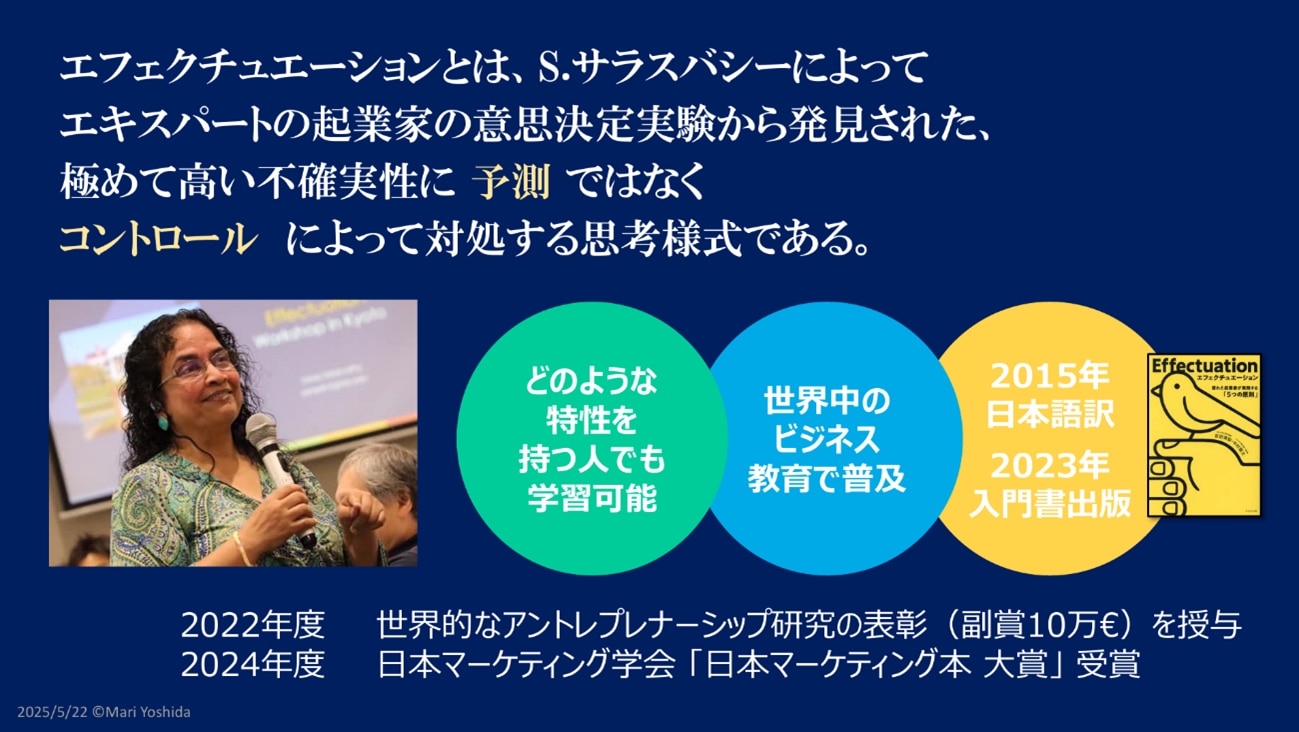

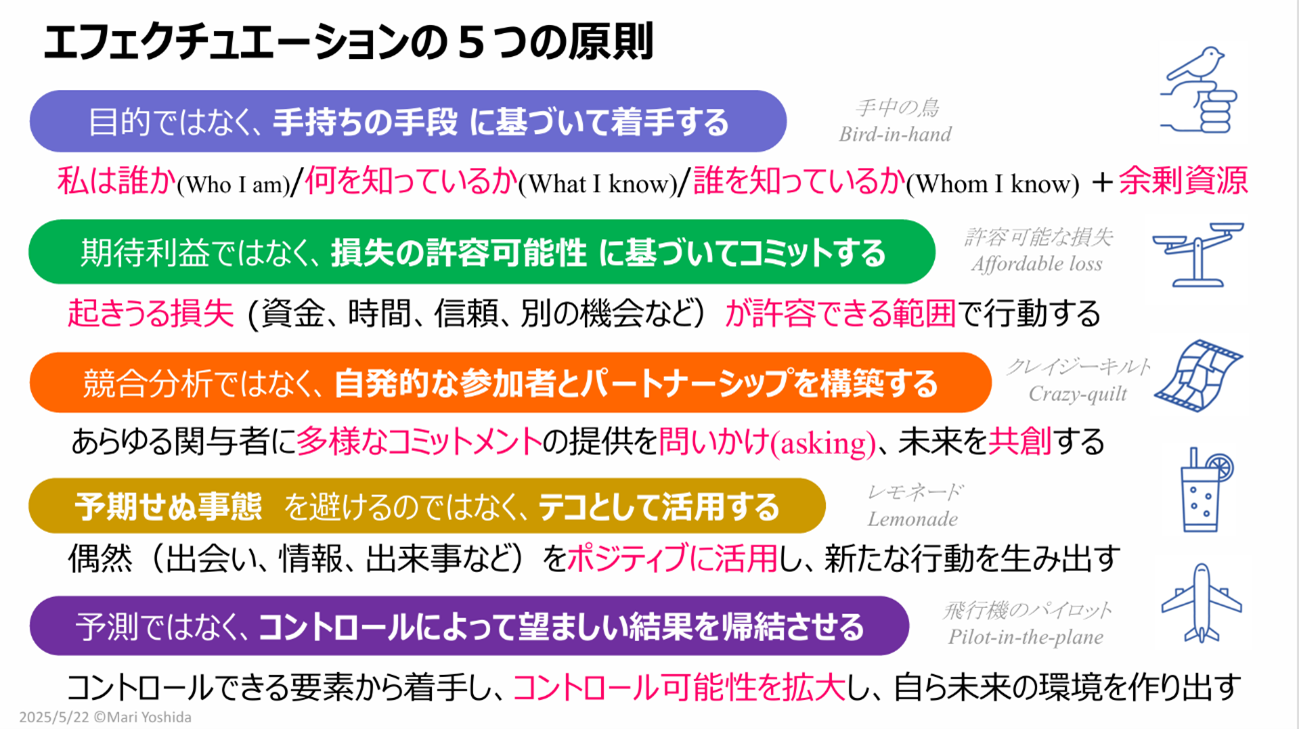

エフェクチュエーションとは、サラス・サラスバシーという研究者が起業家の意思決定実験から発見をした法則です。5つの考えを組み合わせることで不確実性が高い状況であっても、コントロールできることに集中して試行錯誤をすることで、これまでになかった事業や市場など未来をつくることができると言われています。

吉田

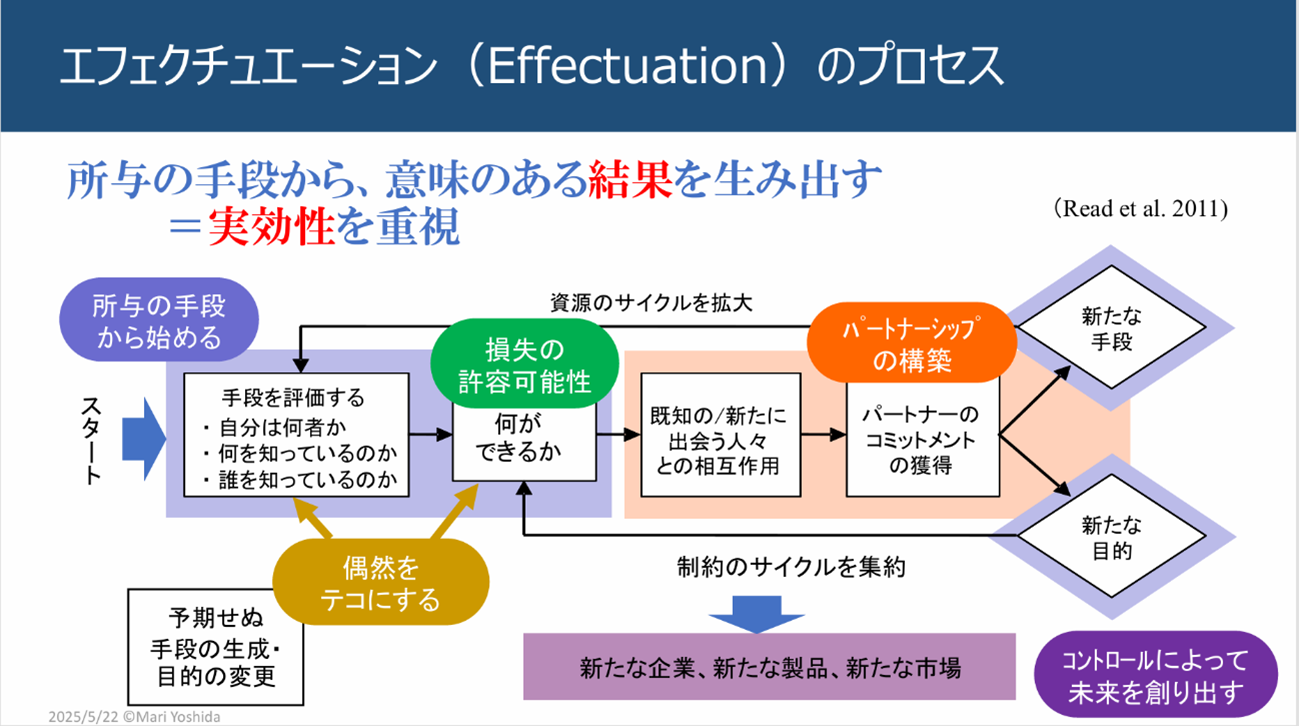

出発点は、起業家自身の思いや熱量を含む「私は何者か」という問いからスタートして、

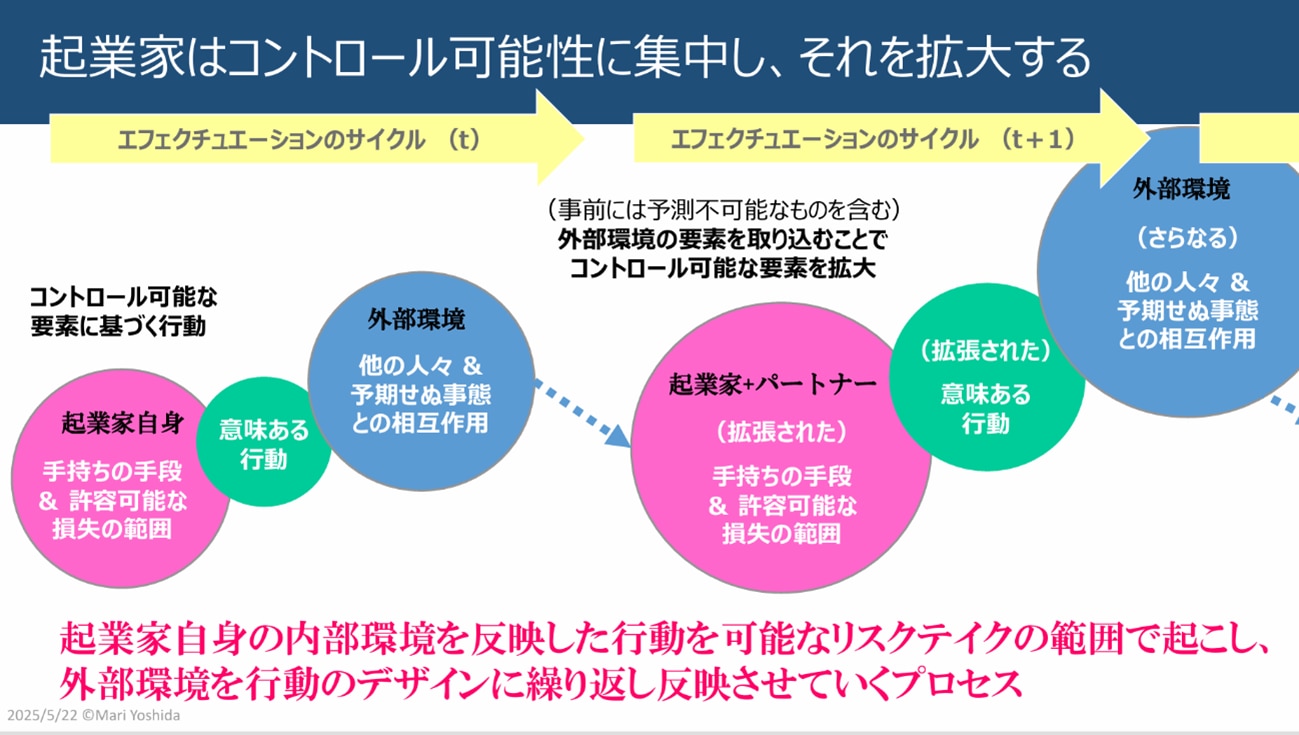

許容可能な損失の中で、試行錯誤を繰り返し行っていく。この過程にパートナーが加わることで、望ましい結果が出せる可能性を上げていく。さらに思ってもいなかったことを取り込むことで、学習として成果を出せる可能性を上げていく。これがエフェクチュエーション全体のプロセスになります。

中村

大企業になるとこのエフェクチュエーションのプロセスを実行することが難しくなると聞きました。

吉田

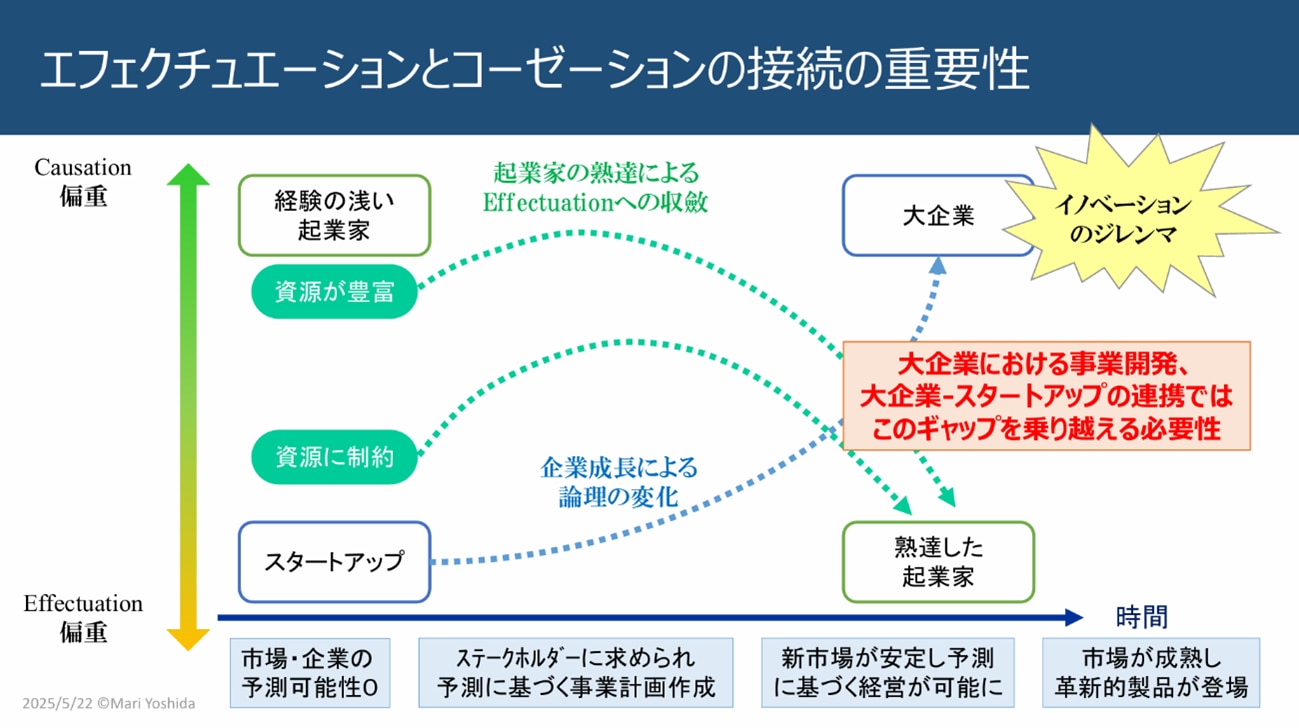

その通りです。大企業では、目的に対して合理的なやり方をとるというコーゼーションという考えをベースに組織や制度が作られているので、エフェクチュエーション的なチャレンジは難しいと言われています。

吉田

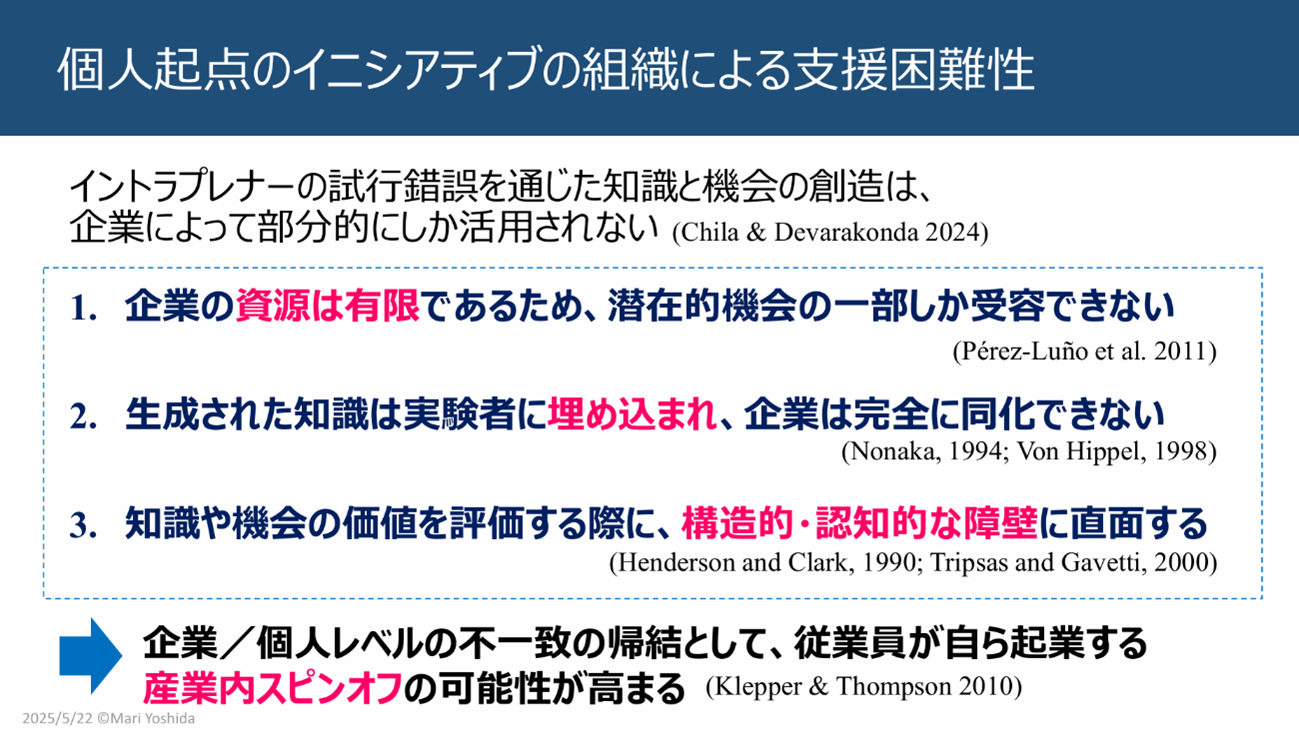

社内で新規事業を提案する制度は持っているのですが、アイデアをかたちにするための伴走支援の方法については共有されていないという会社が多いと感じています。また、

社内で提案された新規事業が組織の戦略と重ならないことや、必要な支援をすべて提供することができるわけではないことから、提案者が社外に出て行ってしまうことがあるなどの課題があることが知られています。

HondaのIGNITIONプログラムは、社外に出るという選択肢をつくることで、大企業の中から、イノベーションにチャレンジしようとしている取り組みであると理解しました。

吉田

改めて、HondaのIGNITIONプログラムをエフェクチュエーションの視点から考察してみたいと思います。まず、Hondaのアイデンティティである「社会や人の役に立ちたい」という考えに基づいた取り組みである点が重要だと感じました。また、一定の期間の中で、外部のVCなどを入れて、会社としての許容可能な損失の範囲でチャレンジをする人を支援するという点、パートナーを社内にとどめていない点がポイントだと感じました。さらに、支援をする側も、創業者と同じ視点に立って、エフェクチュエーション的に取り組んでいくことで、事業を支援することのノウハウが社内にどんどん蓄積されていき、社内外に波及効果を持った取り組みになっているという点が素晴らしいと思いました。

中村

創業者でエンジニアの本田宗一郎のパートナーで、起業家マインドを持ったビジネパーソンである藤沢武夫をたくさん育てるための取り組みであるという話を聞きました。

吉田

IGNITIONプログラムの大きな特徴の一つは、支援をする側にもエフェクチュエーションが求められるという点だと思います。本田宗一郎という創業者に対する藤沢武夫というパートナーが一つのモデルのようなかたちで社員の中に根付いているため、口を出す、お金を出すだけではなく、創業者にほれ込んで、一緒に泥臭く動いていくという2者の関係性がベースとなって、現在の枠組みできているのではないかと理解しました。

中村

コーゼーションは目的に対する合理性を頭で考える領域、エフェクチュエーションは、個人の想いを起点に試行錯誤をする身体性を伴った領域と言えるかもしれません。 Hondaには「個人の想い」の尊重や「手や足を泥臭く動かす」という企業カルチャーがあることで、コーゼーションとエフェクチュエーションの両立が実現できているのではないかと感じました。

ポイント

・Hondaのアイデンティティ「社会や人の役に立ちたい」という創業者の想い=DNAに基づいた取り組みである。会社として許容可能な損失の範囲で、VCなど外部のパートナーを巻き込むなどで実行性を最大限に高める仕組みになっている。支援側も創業者と共にエフェクチュエーション的な試行錯誤をすることで、社内にノウハウが蓄積されている

・大企業は様々なステークホルダーがいる中で、安定性や信頼が重要なためコーゼーションの考えも重要になってくる。社内で起業支援プログラムに取り組む際に、一般的に提案者(個人)=アントレプレナーはエフェクチュエーション的に考える一方、支援者(組織)やVCはコーゼーション的に考えるため対立が生まれる

・コーゼーションは目的に対する合理性を頭で考える領域、エフェクチュエーションは、個人の想いを起点に試行錯誤をする身体性を伴った領域。 Honda「IGNITION」は「個人の想い」の尊重や「手や足を泥臭く動かす」というカルチャーがあることで、コーゼーションとエフェクチュエーションの両立に繋がっている

Honda 「IGNITION」の実践事例から学べること

関口

新しい事業をつくっていくというのは非常に面白い取り組みで、私は様々な仕事がある中で、一番面白い仕事なのではないかと思っています。まずは自分が持っている資源は何なのかを考えて、試行錯誤を繰り返しながら社会に役立つものをつくるための道を模索する。これは、我々が本能的に持っている行動原理だと思います。

とはいえ、企業を経営していく上で、企業全体が、エフェクチュエーションであってはおそらく成り立たない。多くの従業員を抱えて、株主などのステークホルダーがいる中で、企業経営をしていく上では、安定性や信頼などが大事になってくる。 なんでもかんでも不確実性を逆手にとって、どこにいくか分からないけどやっていきましょうということでは説明が通らない。

同じようなジレンマが社内の起業支援プログラムにもあると考えています。新しい事業を提案する側はエフェクチュエーション的に物事を進めるが、お金や資源を提供する側はどうしても見返りを気にしてしまう。一般的にアントレプレナーはエフェクチュエーション的な発想をして、VCなどはコーゼーション的な発想をする。そこでどのようなやりとりがあって、ビジネスが成長していくかという点は経営学の観点からも非常に興味深いテーマです。

一般的な大企業の多くは、先ほどお話したようなジレンマを抱えている中で、IGNITIONプログラムにおいて、企業のリソースの管理や取り組みのリターンについては、どのように考えているのでしょうか。

松澤

新規事業開発支援の取り組みについて会社としてのメリットを説明する責任は事務局にあります。事務局のメンバーは、提案いただいたプランを本気で事業化することを第一に考えているので、Hondaの会社としてのメリットという意識はあまり強くないというのが現状かもしれません。一方で、取り組みを通して、事業支援のノウハウが蓄積されていくので、それを会社に還元するということに取り組んでいます。

IGNITIONプログラムの起案者曰く、Hondaの開発はトップダウンがあって、IGNITIONプログラムは、ボトムアップであると。そして、その2つの間に、ミドルアップという考えができるのではないかということで、現在、IGNITIONでの事業開発方法をベースとしてミドルアップの事業開発の方法も社内で模索しています。

中村

直接的なリターンについてはそれほど重視していないということですが、とはいえ、

会社のリソースは有限です。支援をする事業の可能性の見極めはどのようにしているのでしょうか。

松澤

提案者、伴走者共に新しいスキルを身に着けながら事業に取り組んでいます。そのため、UMIAILE(ウミエル)のように、はじめはマーケットの可能性が低いと感じられたプランがピポッドすることを経て、事業へと変化するケースもあります。

そのため、例えば、撤退基準については、マーケットが判断する、つまり「顧客が存在しなかった」ということが判明すればそのプロジェクトは終了という考えのため事務局側でそれ以外の基準は設定していません。2次審査までに途中でクローズドしたプロジェクトでも提案者が取り組みを続ける場合には、再チャレンジができる仕組みにしています。

関口

私の専門は組織行動論ですが、人間にとって、ビジネスをつくるような内発的動機に基づいて、アドレナリンが出てわくわくする経験というのは素晴らしいものです。

ところが、多くの人間は、そのような経験をすることがないまま探求心が不活性化した状態で仕事をしています。そのような環境ではイノベーションは中々生まれません。

一方で、人間が持っている探求心のスイッチを押すことができたら、どんどん活性化して、イノベーションが生まれる組織に変化することができます。では、探求心のスイッチを押すためのポイントは何か。一つは挑戦する仲間の姿を見ることを通して「自分もやってみたい」「自分でもできそう」と思わせることだと思います。

HondaのIGNITIONプログラムでは、最終的に採択されなかった人でもまたチャレンジしたいと思える仕組みができている点が素晴らしいと思いました。こうした仕組みがあることで最終的に事業を立ち上げて成功する人がどんどん増えていくのではないかと思います。

吉田

創業者本田宗一郎の「社会や人の役に立ちたい」という企業カルチャーが根付いているHondaらしい取り組みであると思うと同時に、仲間が挑戦する様子を見ることで、自分の中にも事業創造に繋がる想いやアイデア=火種があることに気づく人が増えていくというモデルは、様々な組織で展開できる可能性を感じる取り組みだと思いました。

ポイント

・事業がピボットをすることはよくある。撤退基準はこちらでは設定はせず、マーケットが判断するという考え。一度採択されなくてもまた再チャレンジできる仕組みにしている

・多くの人間は内発的動機に基づいたわくわくするような挑戦を経験しないまま探求心が不活性化した状態で仕事をしている。探求心のスイッチを押すポイントは挑戦している仲間の様子を見て、「自分もやってみたい」と思わせること

・創業者の「社会や人の役に立ちたい」という思いが根底にあるHondaらしい取り組みであると同時に、仲間が挑戦する様子を見ることで自分の中にも事業創造に繋がる想いやアイデア=火種があることに気づく人が増えていくというモデルは、様々な組織で展開できる可能性がある