これからの時代に求められる2つの理論「エフェクチュエーション」と「両立思考」とは?

不確実性の時代、リーダーの意思決定のあり方にも変化が求められています。そんな中、話題となっているのが『エフェクチュエーション』と『両立思考』の2冊の経営書です。

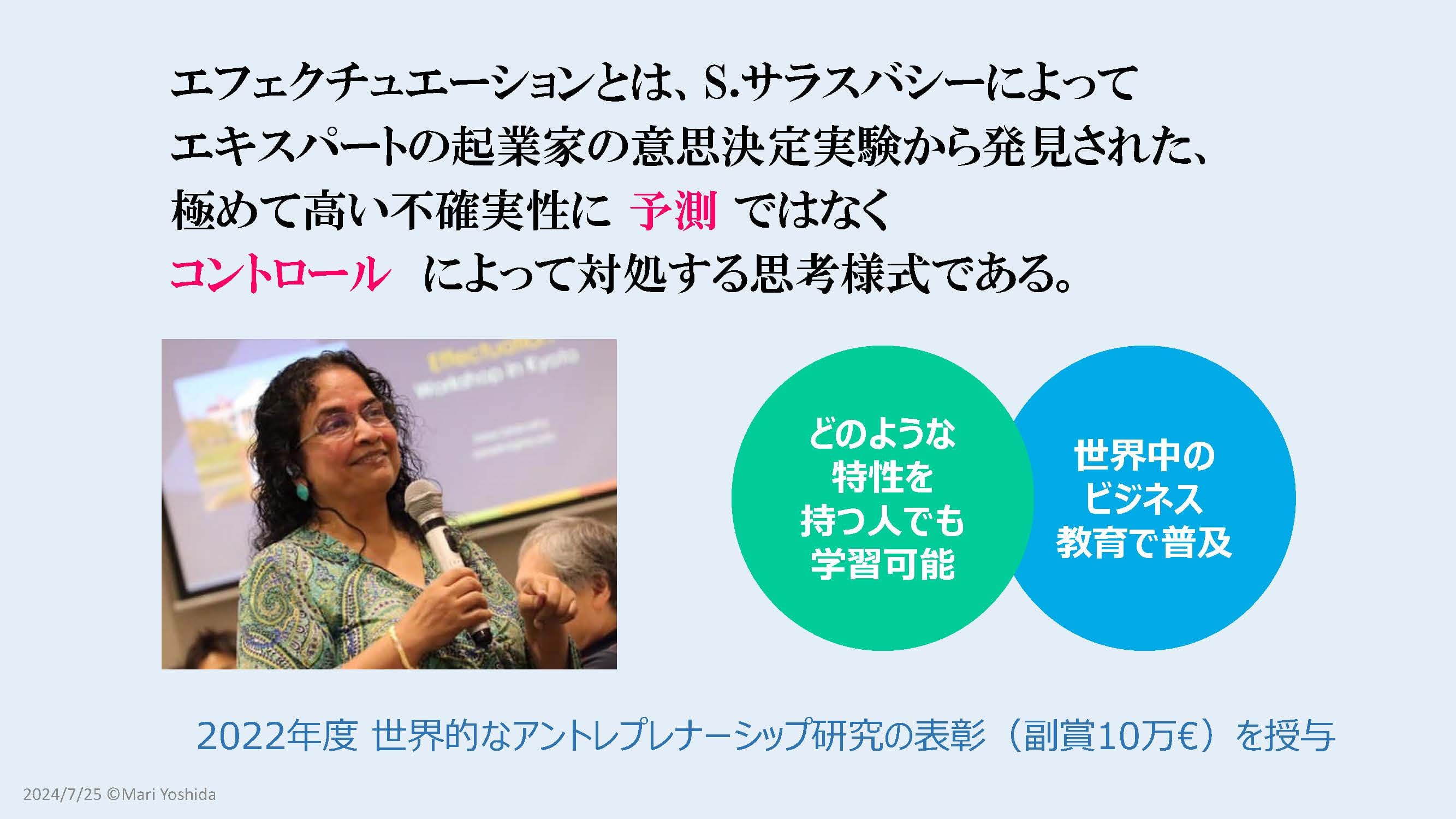

『エフェクチュエーション』はサラス・サラスバシー氏の起業家研究によって発見された、不確実性の高い状況における意思決定に関する理論で、論文は世界的に多くの引用がなされると共に、多くの実務家の共感を呼び、日本でも広がりを見せています。

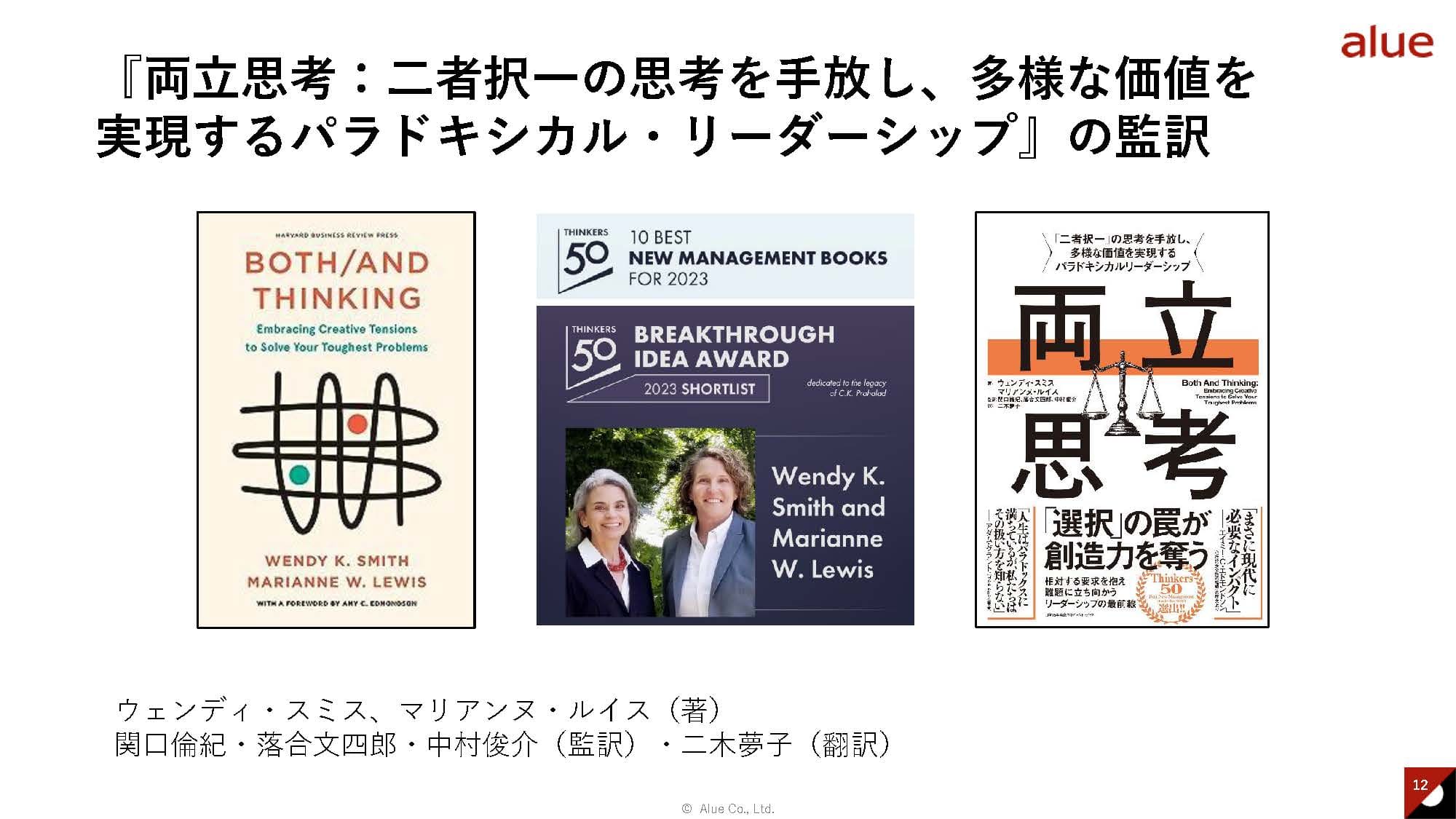

『両立思考』は、「パラドックス理論」という意思決定を二者択一の世界観ではなく、選択肢の裏にあるパラドックス(相反する要素が同時に存在し続ける状態)を認識してその両立の道を探る世界観で体系化した理論を扱った書籍で、原書は経営思想のアカデミー賞とも称されるThinkers50で10 Best New Management Booksの1冊に選ばれているほか、多くの論文に引用されています。この2つの書籍の内容とその背景を紐解くと、共通する時代の潮流が見えてきます。

本記事では、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』の共著者で神戸大学大学院経営学研究科の吉田満梨准教授、『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』の共同翻訳者で京都大学経営管理大学院の関口倫紀教授、アルー株式会社のエグゼクティブコンサルタントで京都大学経営管理大学院客員准教授の中村俊介の3名の視点から、「エフェクチュエーション」「両立思考」2つの理論を通して、これからの時代のリーダーの意思決定や2つの理論を組み合わせた先に見える可能性について考えます。

Vol.1では、両理論が注目を集める現代の時代背景と『エフェクチュエーション』『両立思考』の概要についてお話します。

この記事は、特にこのような方におすすめです。

|

プロフィール

吉田満梨

神戸大学 大学院経営学研究科准教授

神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了(商学博士)。京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授を兼任。 専門はマーケティング論で、特に新市場の形成プロセスの分析に関心を持つ。主要著書に、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著、ダイヤモンド社)、共訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(碩学舎)など。

関口倫紀

京都大学経営管理大学院 副院長 兼 大学院経済学研究科 教授

大阪大学大学院経済学研究科教授等を経て現職。専門は組織行動論および人的資源管理論。欧州アジア経営学会(EAMSA)会長、日本ビジネス研究学会(AJBS)会長、国際ビジネス学会(AIB)アジア太平洋支部理事、学術雑誌Applied Psychology: An International Review共同編集長、European Management Journal副編集長、Asian Business & Management副編集長等を歴任。海外学術雑誌に論文多数。パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座の代表教員。共監訳:『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』(JMAM)

中村俊介

アルー株式会社 エグゼクティブコンサルタント

京都大学経営管理大学院 客員准教授

東京大学文学部社会心理学専修課程卒。 大手損害保険会社を経て創業初期のアルー株式会社に入社し、営業マネージャー、納品責任者、インド現地法人代表などを歴任。現在はエグゼクティブコンサルタントとして企業のリーダー育成を手掛けるほか、京都大学経営管理大学院「パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座」の客員准教授を務める。共監訳:『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』(JMAM)

※本記事はアルー株式会社主催のオンラインセミナー「『エフェクチュエーション』×『両立思考』コラボセミナー いま世界的に注目を集める2つの「経営学の思考法」が指し示す、1つの「時代の潮流」とは?」の内容を元に編集したものです。

※肩書はセミナー実施当時のものです

目次[非表示]

不確実性の時代に企業経営に求められる思考法

中村俊介(以下 中村) 今回は、今注目を集めている2つの経営書『エフェクチュエーション』と『両立思考』の内容と背景に迫ることで、これからの時代の企業経営に求められる思考法について考えていきたいと思います。

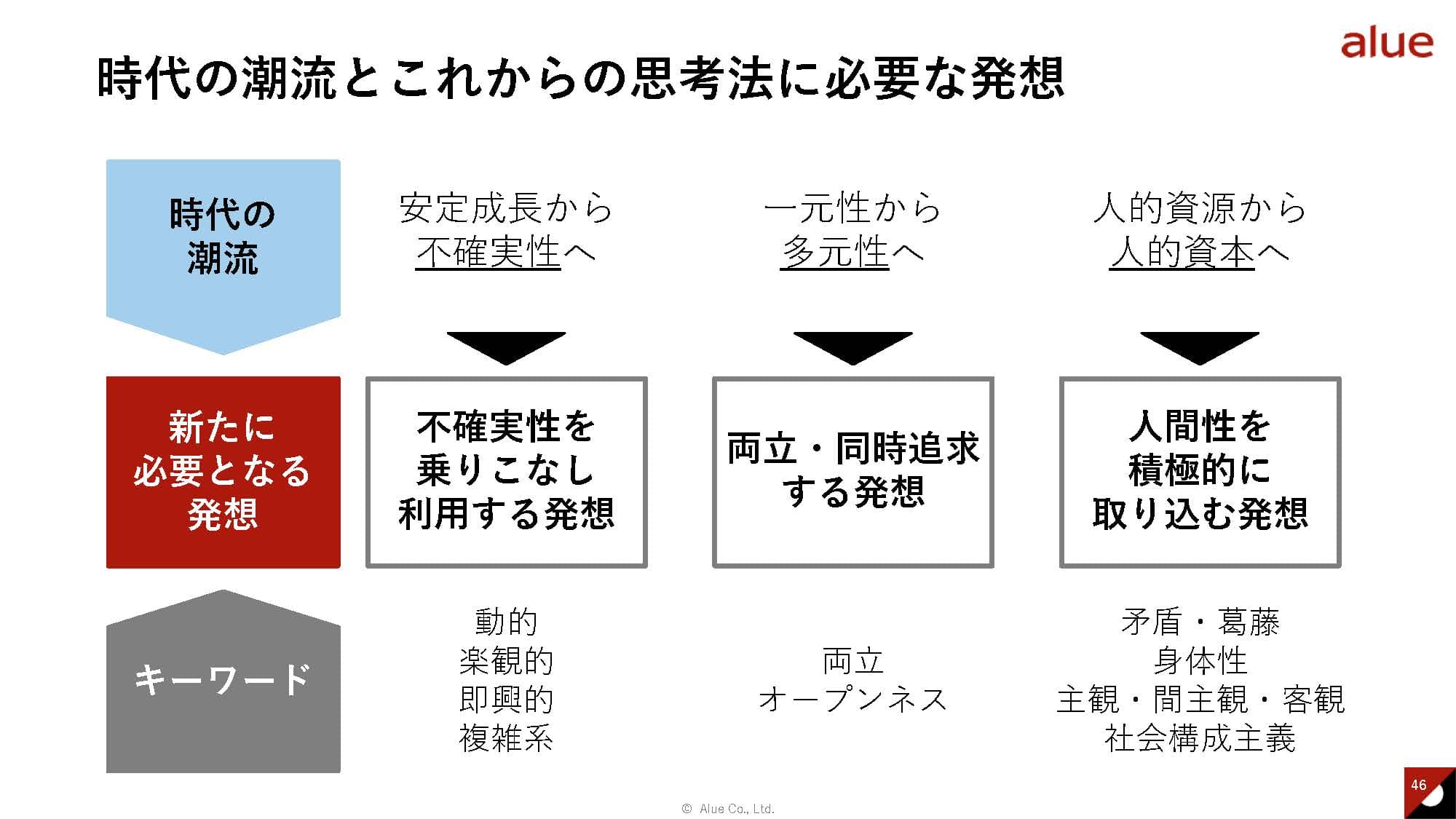

はじめに、私から今これらの経営書が注目を集めている背景にある時代の潮流についてお話できたらと思います。現代の市場環境では、様々な変化が起こっています。大きな特徴として次の3つが挙げられます。「安定成長から不確実性へ」VUCAと呼ばれる変化の激しい時代の中で、不確実性を乗りこなし利用する発想が役立ちます。また、「一元性から多元性へ」利益のみの追求から脱却して、様々な価値観を両立・同時に追求する発想が必要です。

さらに、「人的資源から人的資本へ」人を目的達成の手段(=資源)として考える捉える発想から、

投資をして価値を最大化する資本である捉える発想の転換が求められています。「エフェクチュエーション」と「両立思考」2つの理論には、これらの今の時代に求められる要素が盛り込まれているのではないかと考えています。

関口倫紀(以下 関口) これからの時代は、予測不可能なことが次々と起こってくる。変化の激しい市場の中で、チャンスを逃さないためには、1つのことに集中し過ぎず、複数のものを追求しようとする態度、「両立思考」の発想が重要となります。一方で、矛盾しているものを同時に追求する方法を考える際に、立ち止まって議論をしているだけでは答えはでません。そこでは、動きながら考えるという姿勢が求められます。そして、これは、「両立思考」と「エフェクチュエーション」に共通する考えです。2つの理論を合わせて考えることで、これからの時代に求められる思考法のヒントが得られると考えています。

中村 不確実性の時代、予測や計画が困難な時代の中、現代のリーダーの意思決定のあり方について考えるために、まずは、2つの理論の概要を紹介したいと思います。

ポイント

|

「エフェクチュエーション」不確実性の時代を生きるすべてのビジネスパーソンのためのアントレプレナーの思考法

吉田満梨(以下 吉田) エフェクチュエーションとは、一言で説明すると、熟達した起業家に対する意思決定実験から発見された、高い不確実性に対して予測ではなくコントロールによって対処する思考様式となります。

提唱したS.サラスバシーはバージニア大学の教授なのですが、彼女は博士課程の研究の中で、エキスパートの起業家に対する意思決定実験を行いました。これまでにない新しい事業をつくることを繰り返している方々(=シリアルアントレプレナー)に特徴的な考え方として、高い不確実性に対して、予測ではなくコントロールで対処するというやり方をとっていたということを発見して「エフェクチュエーション」として体系化しました。

中村 「エフェクチュエーション」はアントレプレナーシップの研究として、高く評価されていて大きな注目を集めていると聞きます。どういった点が多くの人の支持に繋がっているのでしょうか。

吉田 評価の理由の一つとして、「どのような特性を持つ人でも学習可能」であるという点があります。実際に私が教育をしている立場としても実感しているところです。すごい起業家の思考法、例えば、スティーブジョブズなどをイメージすると我々には到底真似できないと思われがちですが、「エフェクチュエーション」は、誰でも学習可能な理論であるという前提がとられていて、そのため世界中のビジネス、教育業界で普及しています。

中村 誰でも学習可能な理論というのは大変興味深いです。

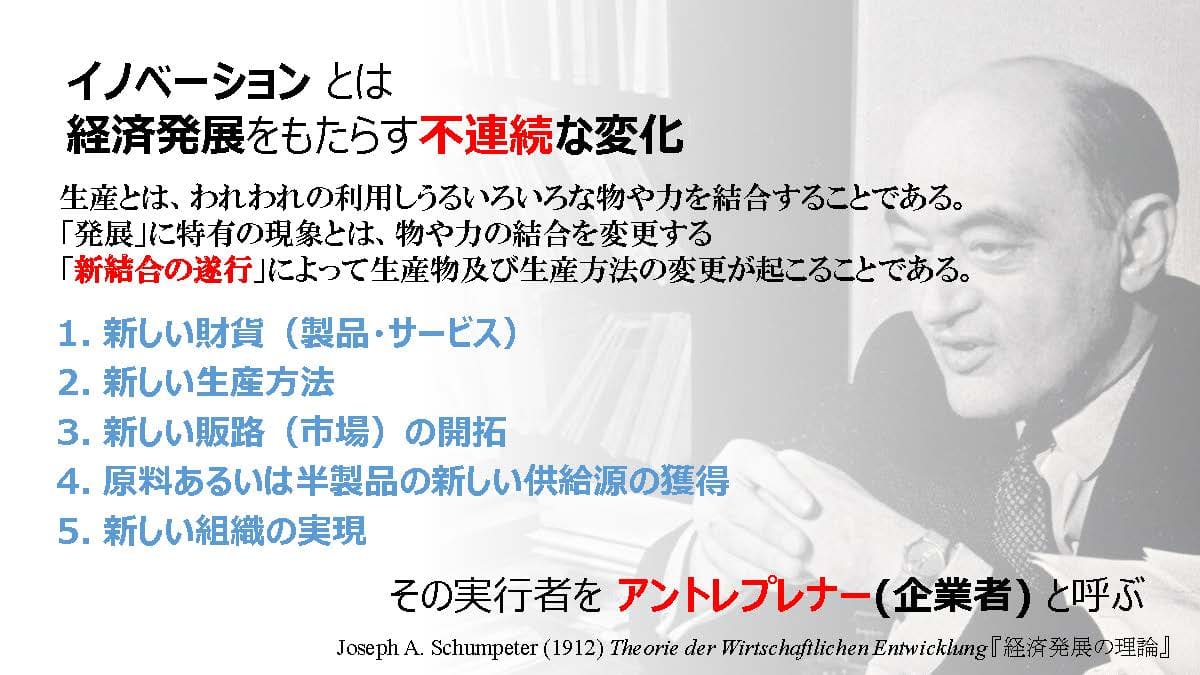

吉田 アントレプレナーシップ研究から生まれた理論と聞くと、大企業の方々は「起業の話なんて関係ない」と思われるかもしれません。ですが、イノベーション理論で有名なシュンペーター教授の定義によると、起業家だけでなく、事業やサービスの企画、組織の開発など新しい価値創造をする実行者をアントレプレナーと呼んでいます。つまり、「エフェクチュエーション」は、新しい価値創造に挑戦したいと考える全ての人にとってヒントとなる理論であると考えています。

中村 今は様々な業界で生き残りを賭けた改善や新規事業が求められる中、起業家のみならず、組織で働く多くの人がアントレプレナーとしての発想を求められる時代であると感じています。「エフェクチュエーション」が注目を集める背景には、このような時代の変化も関係しているのでしょうか。

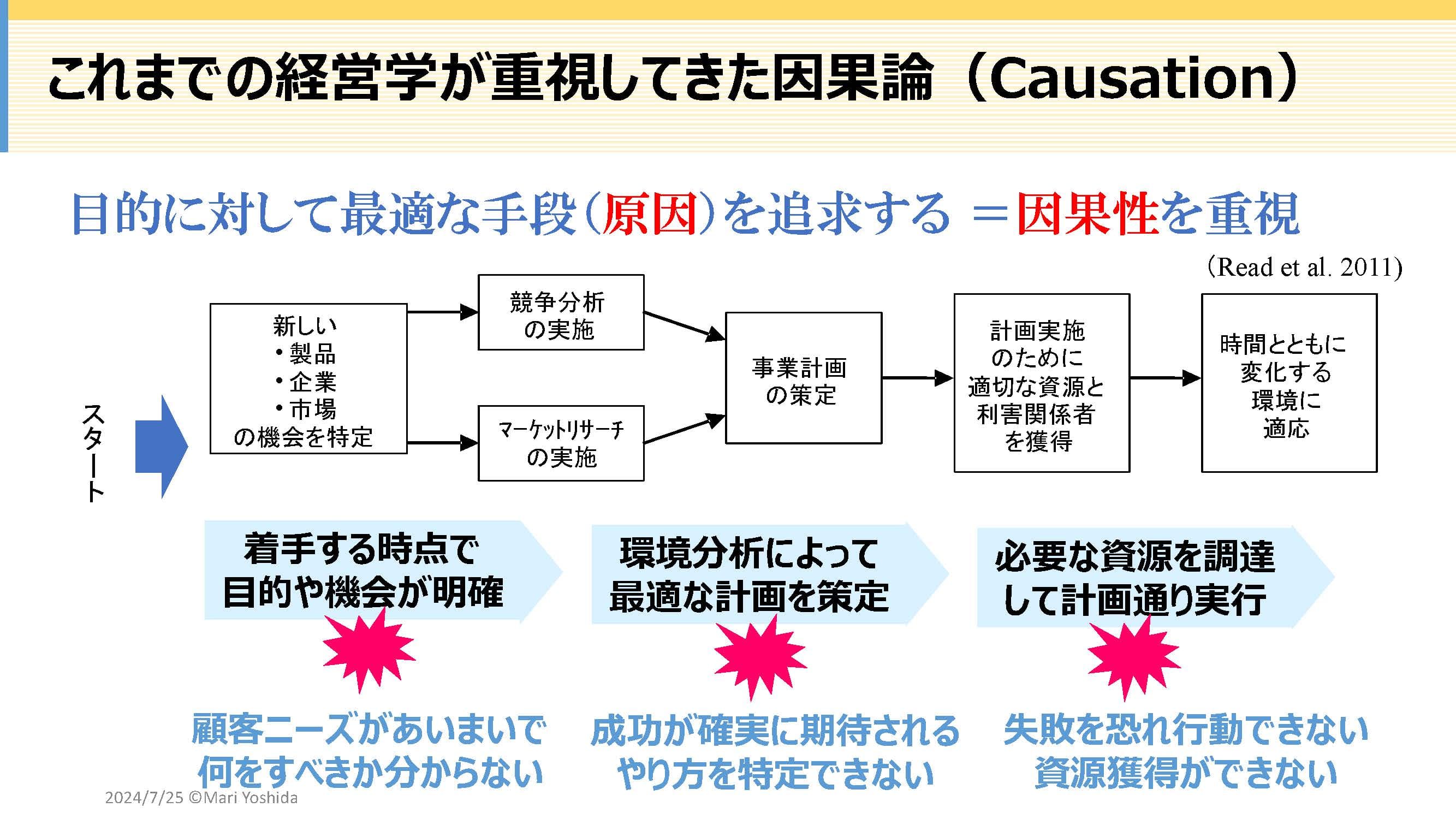

吉田 これまで、経営学では「コーゼーション」という考えがとられてきました。「コーゼーション」は現在でも多くのビジネス領域で活用されています。特徴は、因果関係を重視して、目的に対して最適な手段を考え、実行することです。例えば、新しい事業や製品をつくりたいという場合、どのようなプロセスになるかを考えてみます。出発点として、目的や機会が明確という状態からはじまります。次に、環境分析を行って、そこから最適な計画を策定します。その後、必要な資源を調達して計画通り実行します。

中村 一見、合理的なプロセスに思えます。

吉田 その通りです。もちろんコーゼーションが有効な場合もあります。一方で、このようなやり方では、上手くいかないと感じている方もいるのではないでしょうか。例えば、新規事業をやる上で顧客ニーズがあいまいで何をすべきか分からない。計画は立てるけど、最適なものであると断言することはできない。 前例がないことのため、他の人に説明しても資源が獲得できないなど。不確実性が高い現代では、このように「コーゼーション」の考えだけでは、対応できないケースが増えています。目的が決まっていて、最適なやり方が特定出来ていたら「コーゼーション」で進めることができるのですが、 到達したい状態はあってもどうやったらいいか分からない時は「エフェクチュエーション」のプロセスで考えていく必要があります。

中村 「エフェクチュエーション」では、どのようなプロセスで考えるのでしょうか。

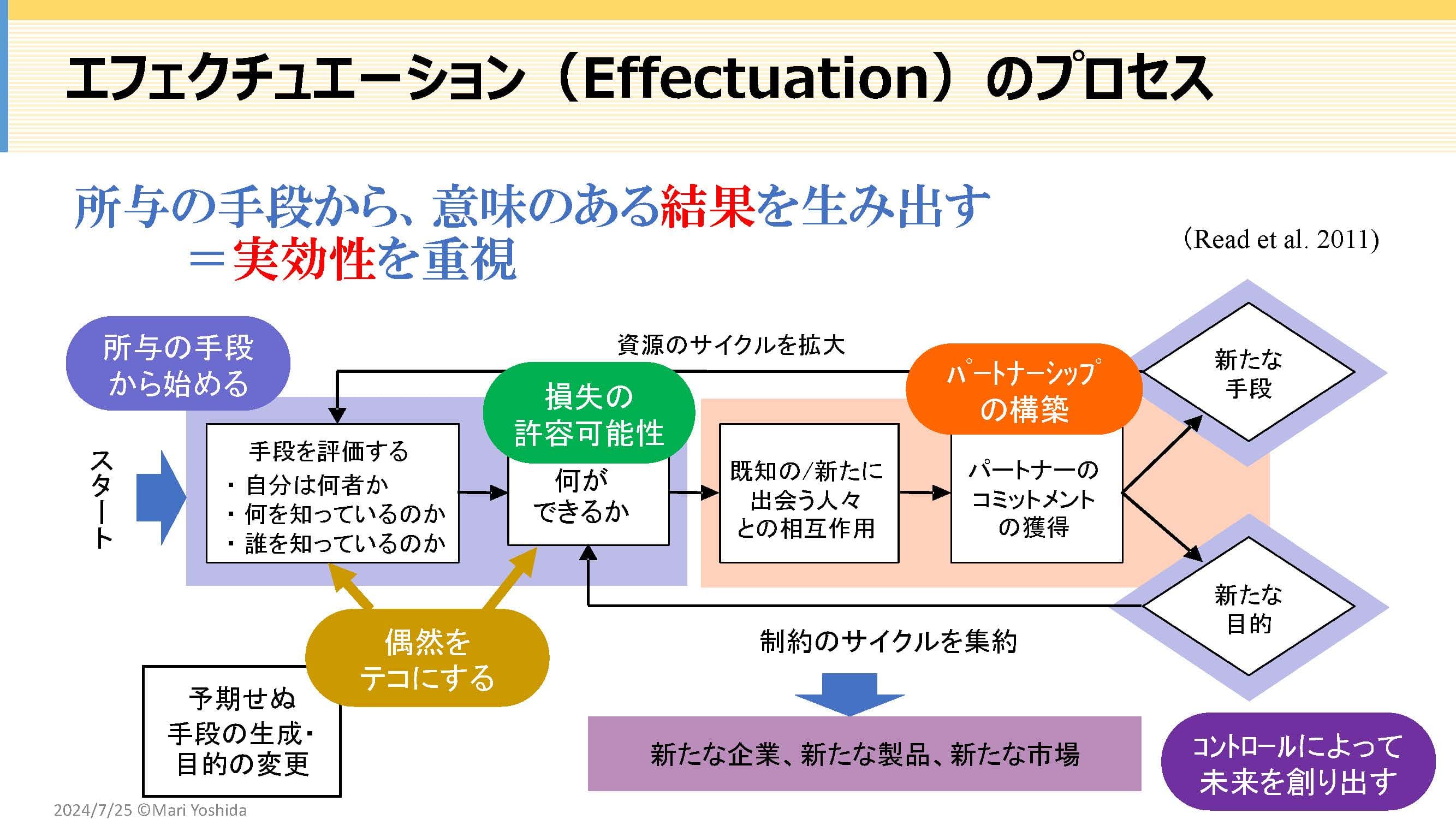

吉田 「エフェクチュエーション」では、実効性を重視して、所与の手段から、意味のある結果(effect)を生み出すという発想をします。まずは、手持ちの手段から具体的に何が出来るかを考えます。その際には、最悪の事態が起こったときに、どの程度の損失なら許容できるかを考慮します。許容可能なリスクを具体化することで、見通しが立たない中でも、素早く行動に移すことができます。行動をすることで、他者との相互作用が発生して、新しい仲間との出会いパートナーシップの構築に繋がります。そのことによって、目的や手段をアップデートすることができるのです。「エフェクチュエーション」のプロセスでは、このように行動と資源の拡大を繰り返しながら、コントロールできる領域をどんどん拡大して、新たな価値創造を目指していきます。

中村 はじめに決めた目的や計画ありきで進めるのではなく、まずは行動することで起こす偶然の出会いや変化を積極的に活用して、新たな手段や目的を発見しながら、実効性を高めていく。まさに、不確実性の時代に対応した思考だと感じました。

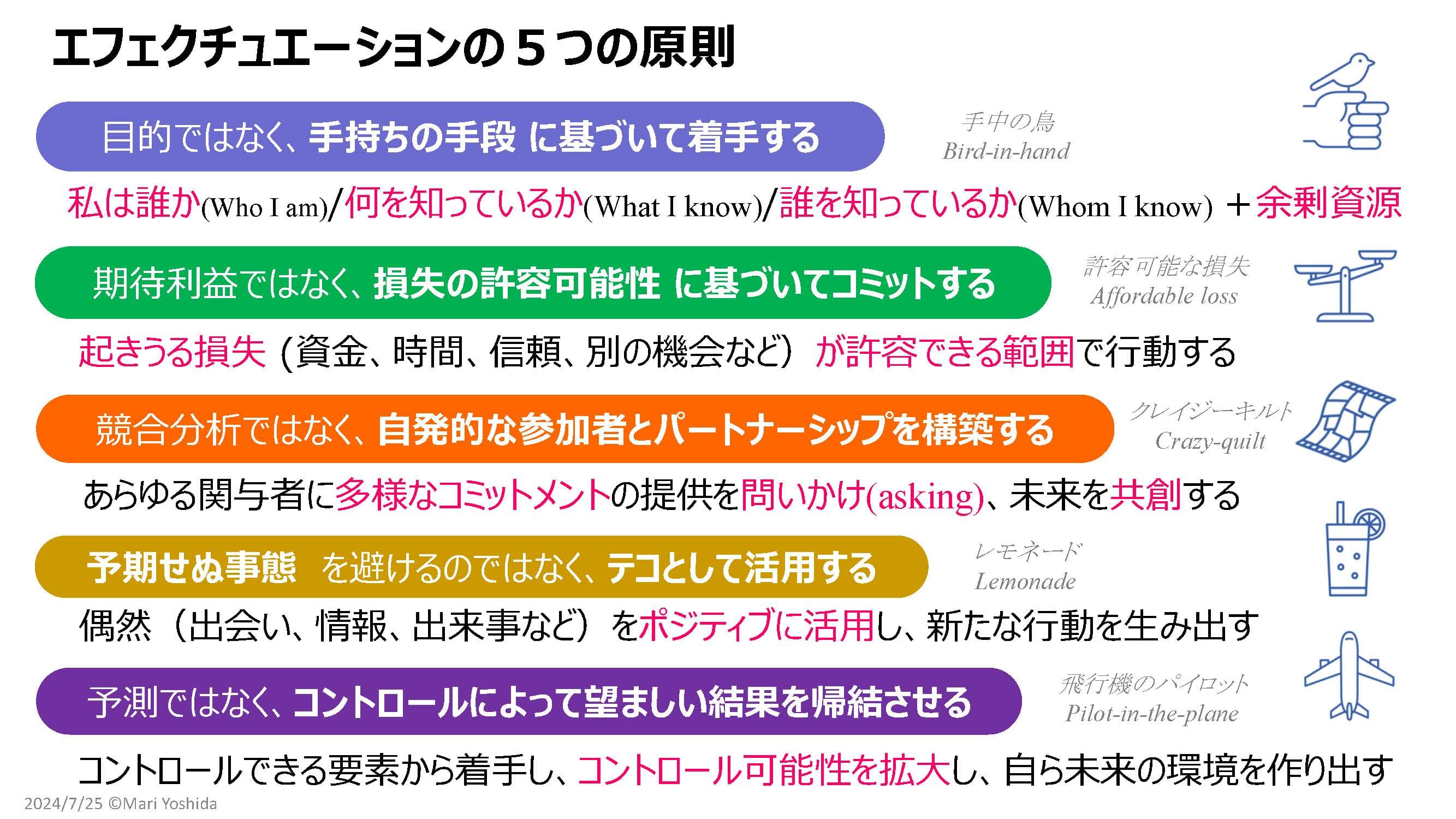

吉田 さらに「エフェクチュエーション」では、こうしたプロセスを進めていくためのステップとして以下の5つの思考様式を定めています。

中村 ポイントが明確に体系化されているので、実践に取り入れやすいですね。

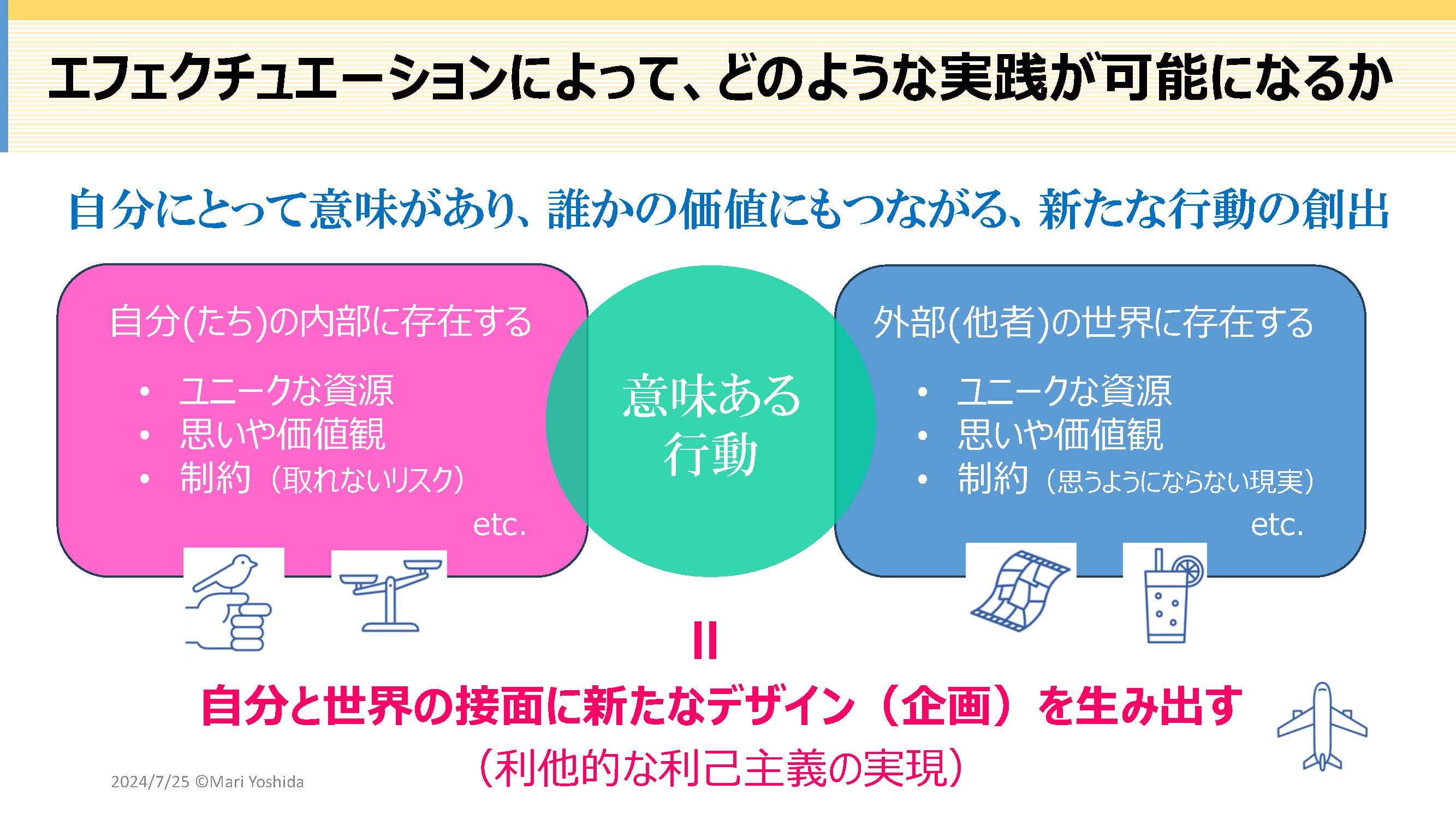

吉田 私は、人々が「エフェクチュエーション」を実践することを通して、自分にとって意味があって、 誰かにとっての価値にもなる、 新しい行動を生み出すことを可能にすると考えています。自分たちの内部に存在するものと外部の世界に存在するものが行動することによって出会った際に、自分と世界のインターフェイスに新しいデザイン(企画)を生み出すこと(利他的な利己主義の実現)に繋がるのではないかと考えています。

ポイント

|

「両立思考」二者択一思考から解放され、多様な価値を実現する思考法

中村 続いて、私から「両立思考」の理論について紹介致します。

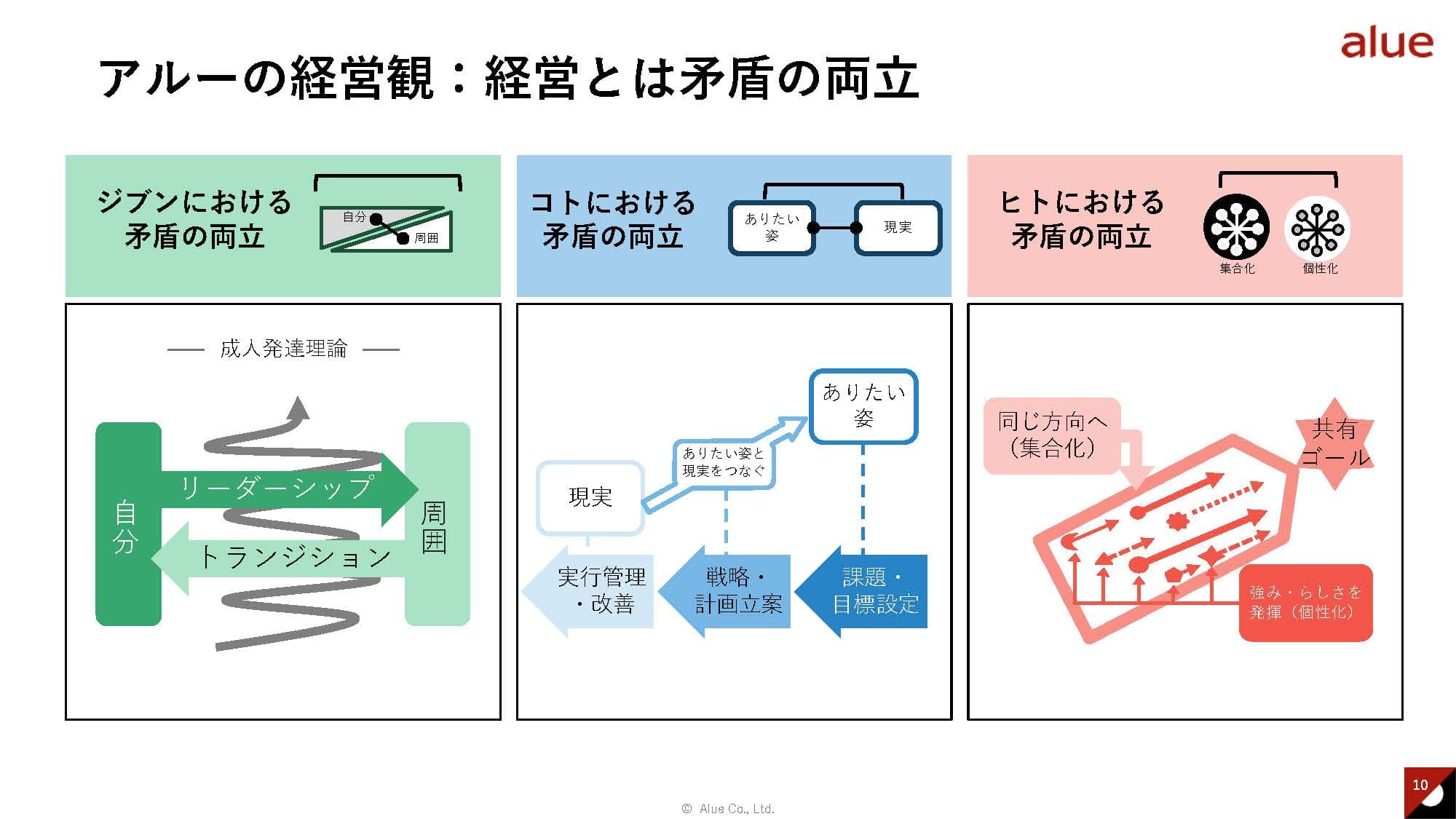

アル―では、パラドックス研究に関わる以前から、経営とは矛盾の両立であると考えていました。そんな中、実は経営学にそのような潮流があることを京都大学の経営管理大学院の関口先生から紹介いただいたことをきっかけに、一緒に産学共同講座を立ち上げ、経営におけるパラドックス研究を進めています。

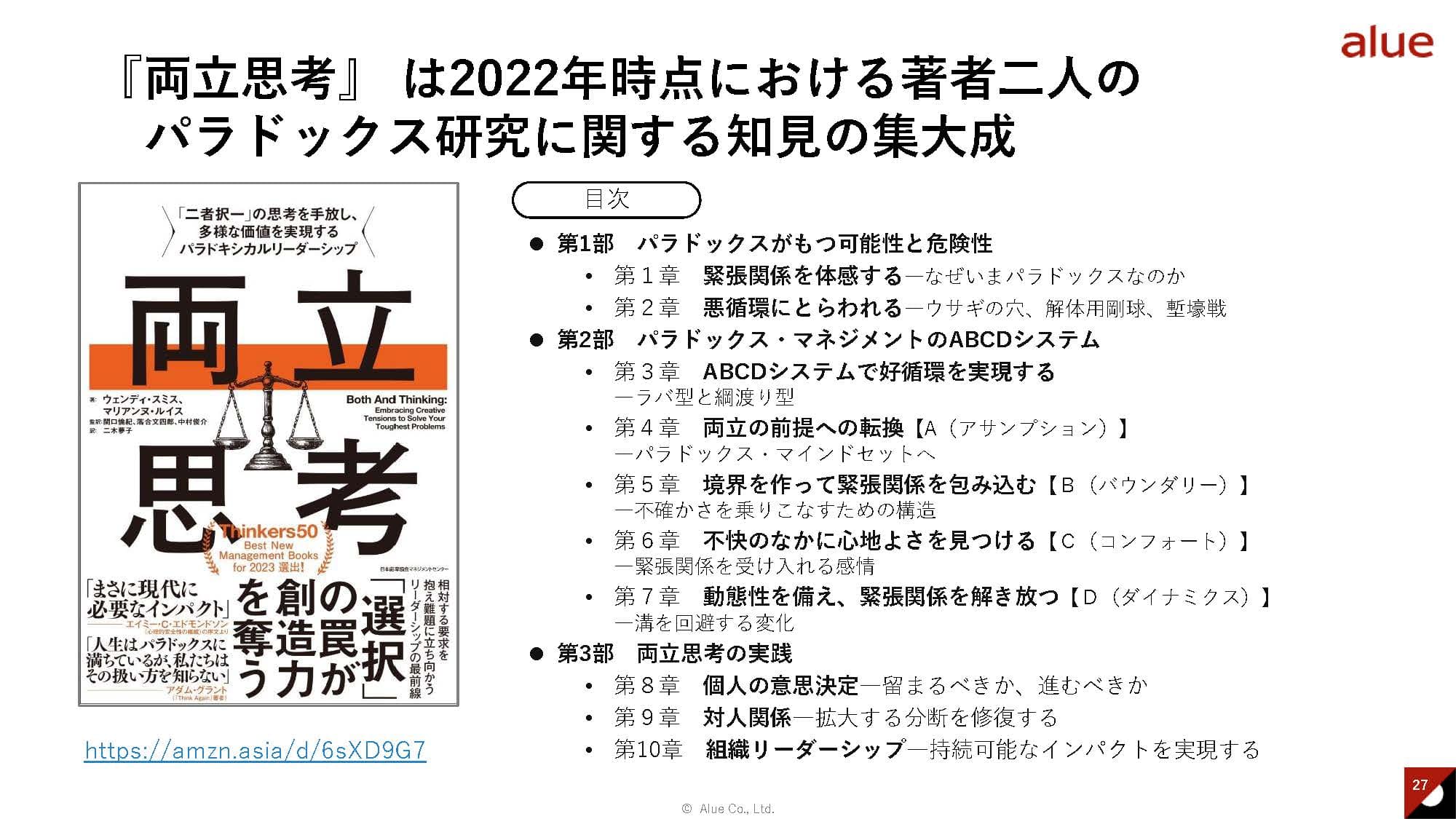

中村 経営書『両立思考』は、そのような活動の一環で、パラドックス研究の第一人者である2人の世界的な経済学者の著書を日本に紹介したいという思いから、監訳に関わることになりました。

中村 「両立思考」のお話をする上で、まずは、その土台となるパラドックス研究、パラドキシカル・リーダーシップのご紹介をしたいと思います。

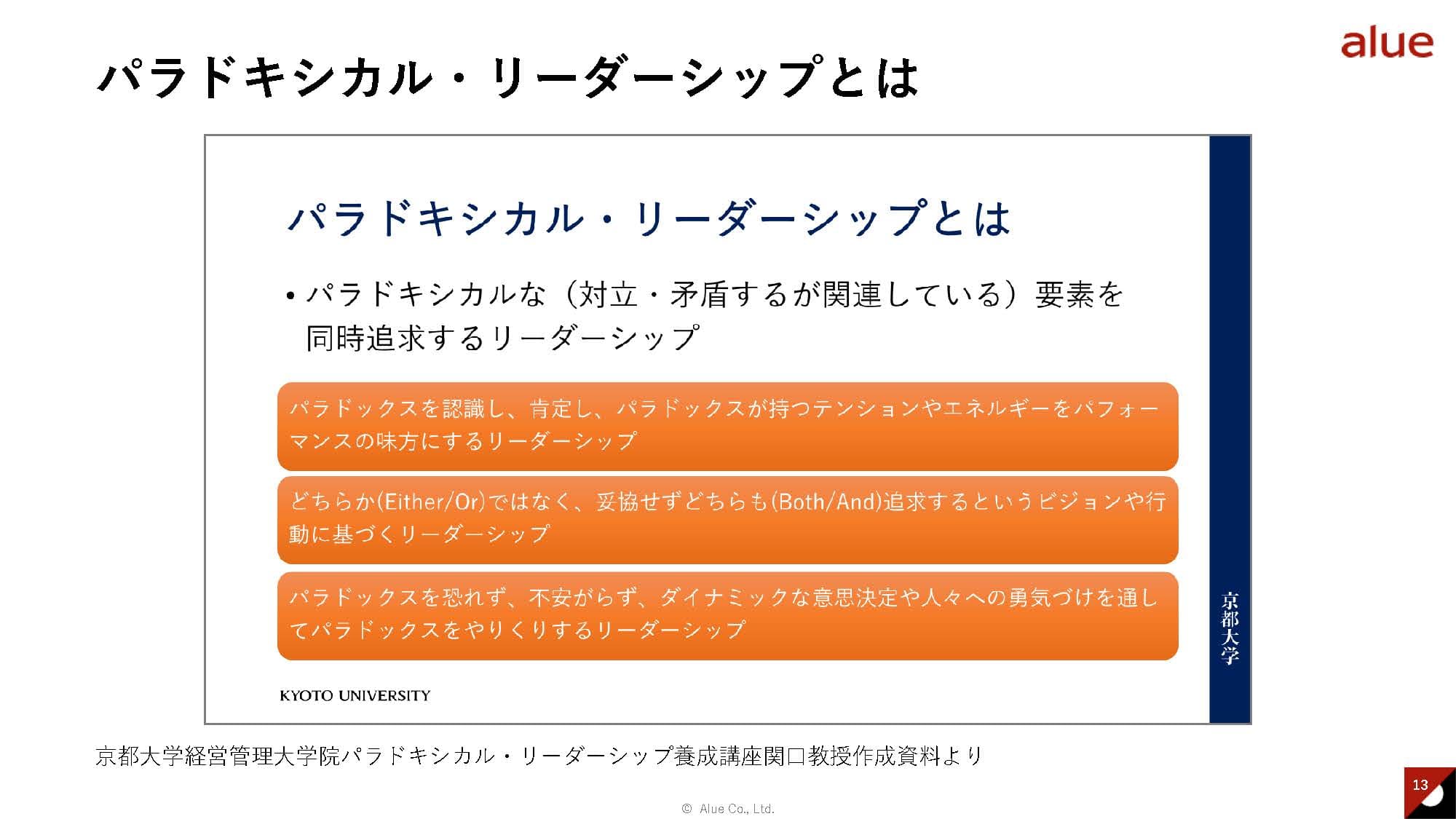

パラドキシカル・リーダーシップとは、 「矛盾、対立するが関連しているパラドキシカルな 要素を同時に追求していくリーダーシップである」と、我々は定義をしています。リーダーというと選択と集中の意思決定をする人というイメージを持っている方も多いかもしれません。ここで提案しているのは、意思決定をしないという意味ではなく、意思決定をダイナミックに繰り返すことによって、複数の要素を同時に追求することを目指すようなリーダーシップのあり方です。

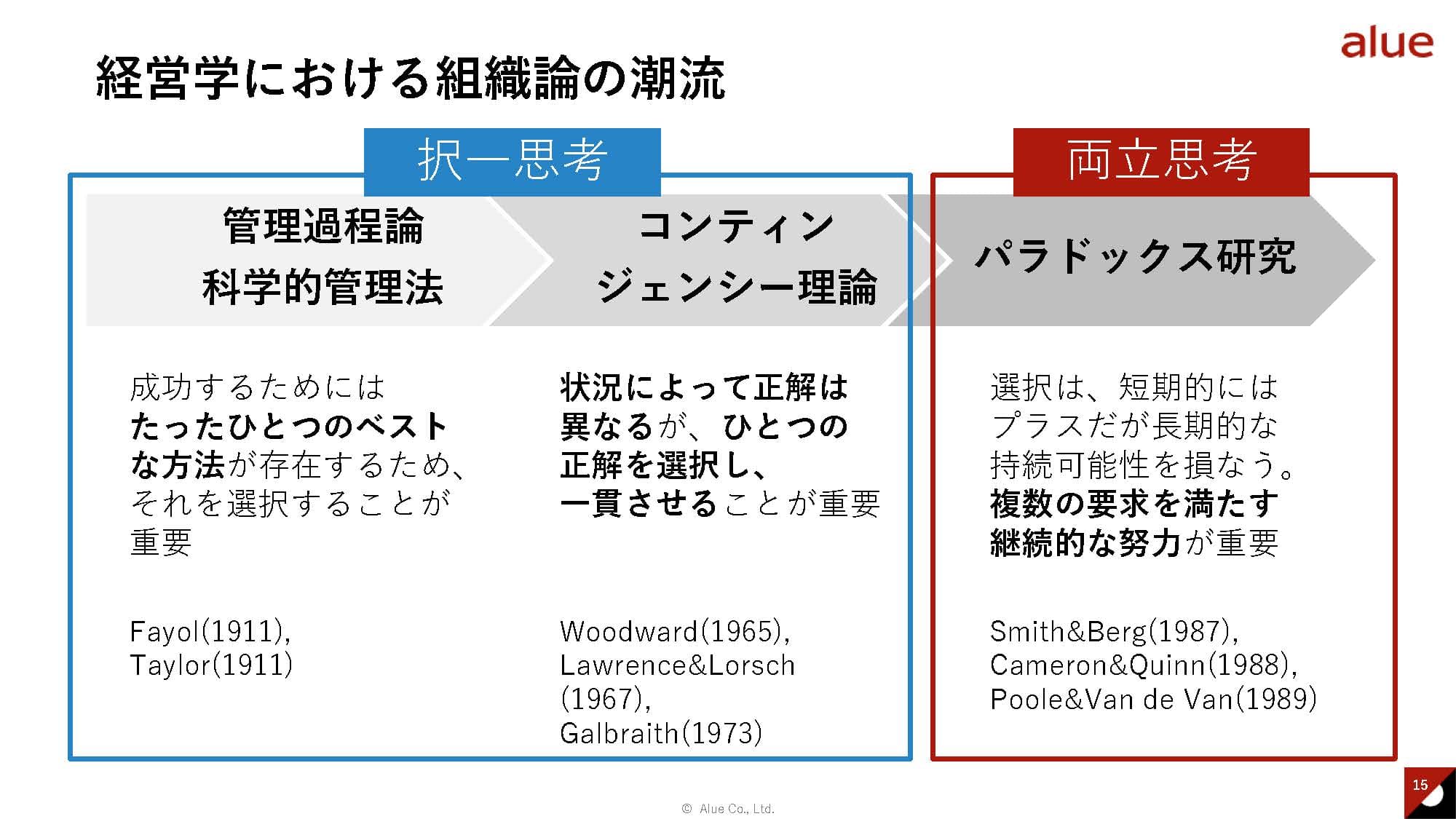

関口 このようなパラドックス研究が、経営学の組織論の潮流の中でそのような位置づけになるのかを解説したいと思います。一番はじめの段階の管理過程論や科学的管理法の考えでは、合理的でベストな方法を探求して、そこから示唆を導いていくのが経営学の役割でした。次に登場したコンティンジェンシー理論では、状況によって正解は異なるという前提の上で、状況ごとに正解があり、その正解のもとに一貫性を持たせることが重要であると考えられていました。今でも、この理論は経営学のスタンダードとして、多くの研究の拠り所となっています。

そんな中、1980年代くらいから、パラドックス研究というものが生まれました。択一思考は短期的にはプラスだけど、長期的には持続可能性を損なっているのではないか。複数の要素を同時に追求する姿勢こそが重要なのではないか。これまでの経営学の理論では対応が難しい状況に対して、新しい考えを提示したのが、パラドックス研究です。これまでの理論を択一思考と両立思考というフレームで整理をすると、管理過程論 科学的管理法、コンティンジェンシー理論は択一思考的な考えで、 パラドックス研究は両立思考的な考えであると言うことができます。

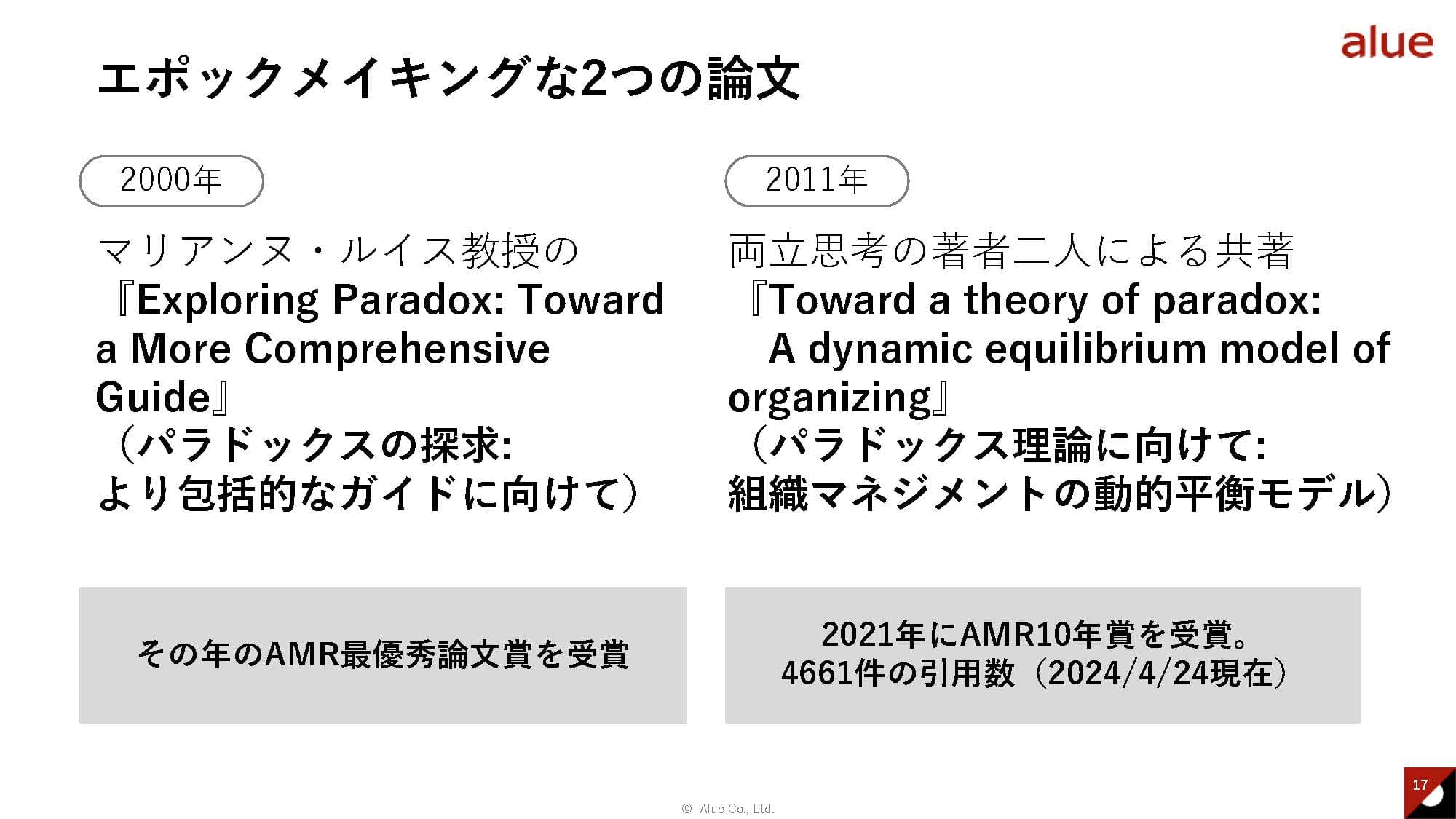

中村 こうして経営学の世界に登場したパラドックス研究ですが、当初は分かりづらさもあって、なかなか大きな潮流にはなりませんでした。その流れを一気に進めたのが、『両立思考』の著者のウェンディ・スミス先生と、マリアンヌ・ルイス先生です。2人が発表した論文が大きな注目を集め、今に至るパラドックス研究の潮流ができました。

関口 パラドックス研究において、2人はどのような点で大きく貢献をしたのか。

「両立思考」の理論につながる2つのポイントを紹介します。

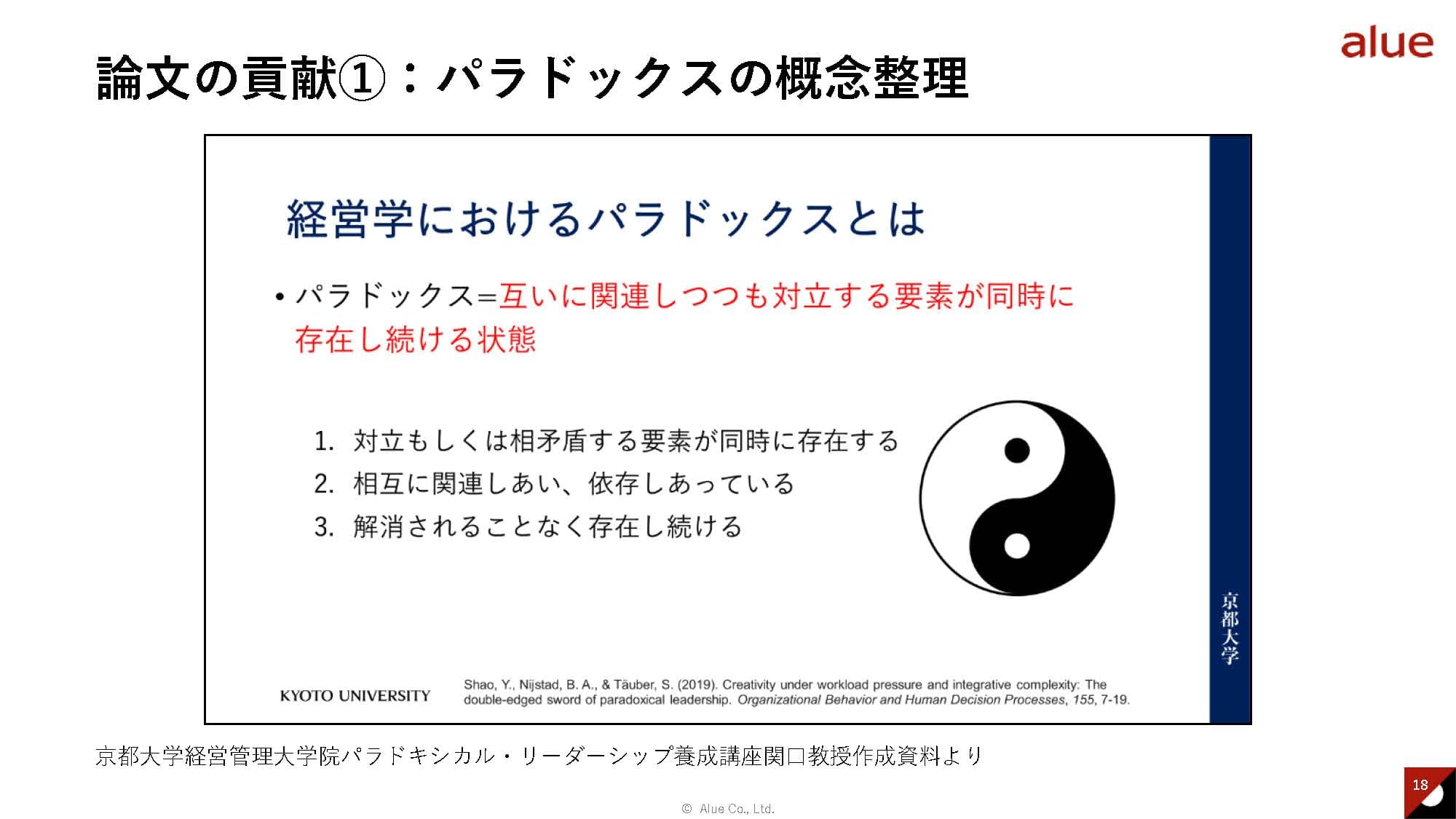

1つは、パラドックスという複雑でつかみづらい概念を整理したことです。経営学におけるパラドックスは、以下の3つの条件を満たすものであると考えられています。

1対立もしくは相矛盾する要素が同時に存在する

2相互に関係しあい依存しあっている

3解消されることなく存在し続けている

一見相矛盾しながら、相互に補完し合っている要素をどのように両立していくのか。解消することができない対立する要素が存在し続ける状態をパラドックスと定義をして、同時に追求する方法を考えることが求められる場面があるのではないかというのが2人の研究者の提案です。

中村 会社の中で、一見すると矛盾するが相互に関連している2つの要素について意思決定を迫られる場面があった際に、択一思考のみを前提としてどちらかを選ぶのではなく、両方を追求する道はないかを考える。こんな発想を持つということが、重要なポイントですね。

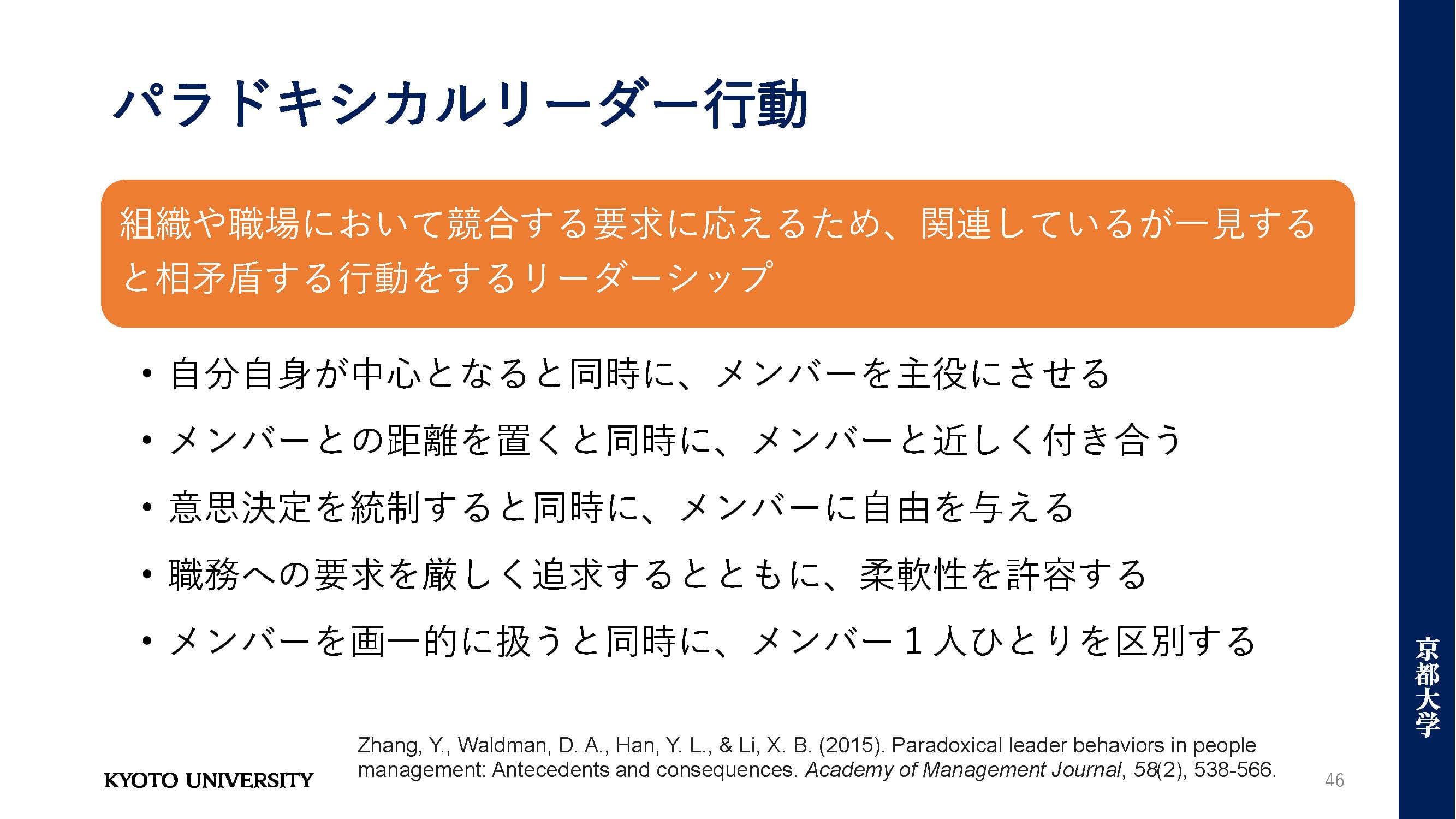

関口 パラドックスの概念はリーダーシップのあり方にも応用することができます。実際の組織の中で理想的なリーダーの行動を考えた際に、一見矛盾する行動を状況に応じて使い分けることが求められています。率先垂範のリーダーか、奉仕型リーダーか、と言った、択一思考で捉えるのではなく、必要に応じてどちらの姿勢も取り入れることを提案しています。以下の5つの項目は、研究によってパラドキシカルリーダー行動として体系化されたものです。リーダーがこれらの行動を実践することで、チームの創造性や、パフォーマンスが向上することが報告されています。

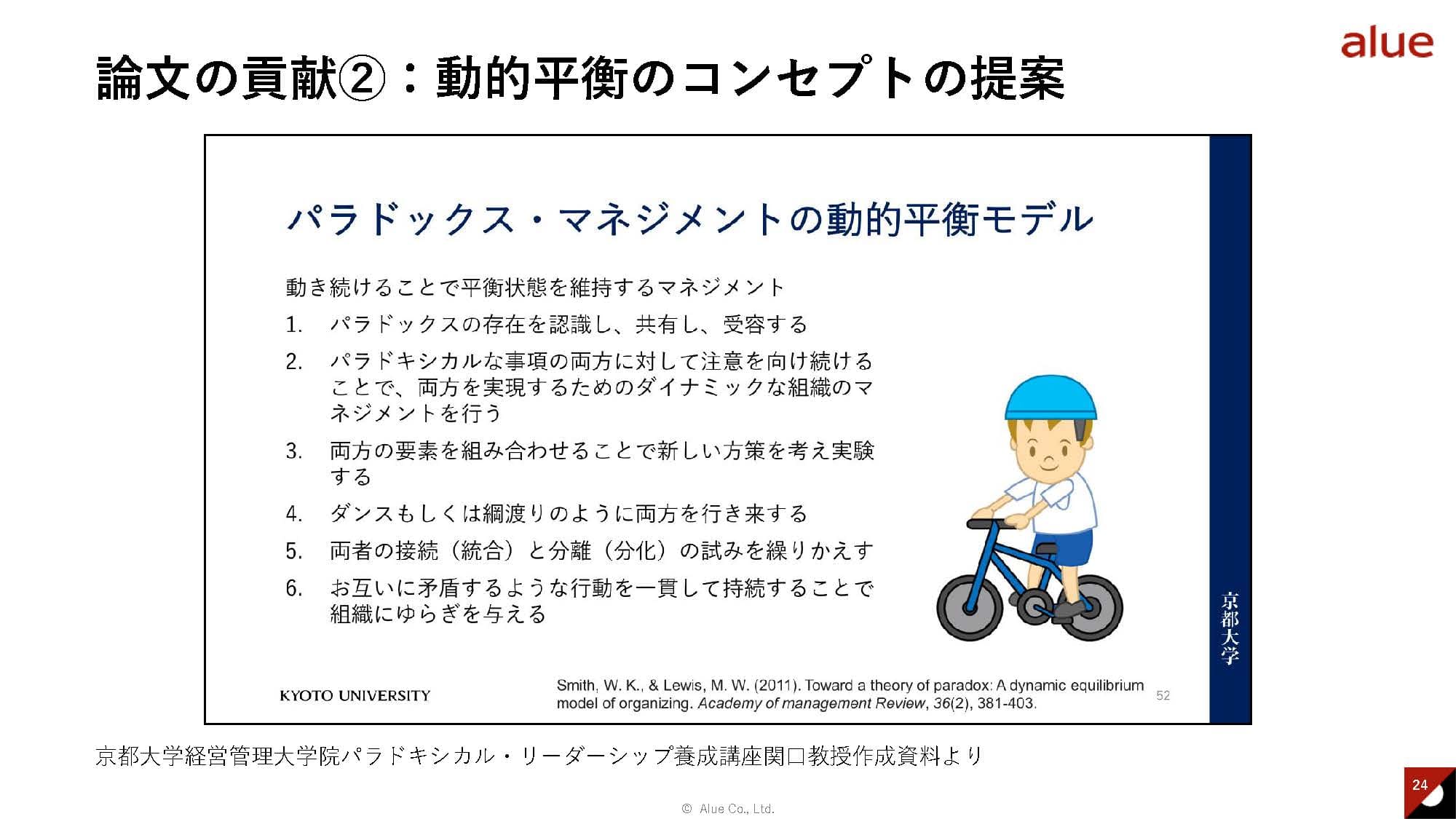

関口 2人の研究の特筆すべきポイントの2つ目は、「動的平衡」というコンセプトの提案です。これは、一言でいうと「動き続けることで平衡状態を維持する」という考えです。例えば、自転車は、それを漕いで走ることで自立して前に進むことができます。このように、動き続けることで安定を追求するというのが「動的平衡」というコンセプトです。組織のマネジメントというと、静的な構造をつくって安定させるというイメージを持っている人も多いかもしれません。そんな中で、視点を変えて、1つの考えに縛られることなく、ダイナミックな意思決定を繰り返しながら、安定を追求する道もあるのではないかというのが2人の提案です。

中村 このような2人の経営学におけるパラドックス研究の成果を集大成としたまとめたものが『両立思考』となります。『両立思考』では、経営学におけるパラドックスの概念や、パラドックスを活用したマネジメントを組織や個人で実践していくための方法について、様々な企業の具体的な事例を交えてまとめられています。

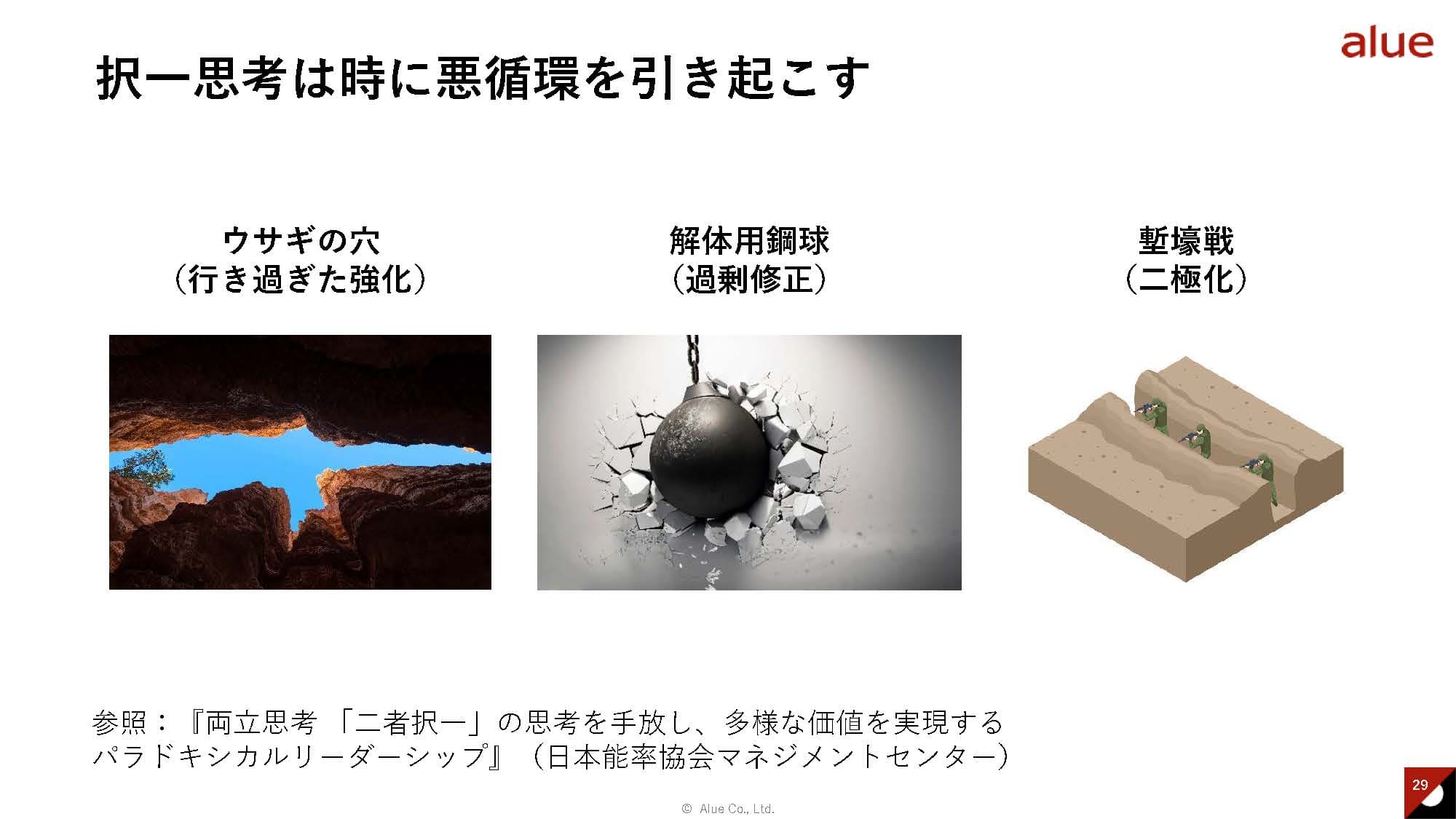

中村 2人は著書の中で、択一思考が引き起こす悪循環の事例として、3つのモデルを提示しています。ウサギの穴 (行き過ぎた強化)は、過去の選択へ執着や成功体験によって、他の選択肢が目に入らないようになってしまう状態。解体用鋼球(過剰修正)は、時代の変化に合わせて、AからBへと転換をする際に、過剰になって、Aの良かったところまで壊してしまう状態。塹壕戦(二極化)は、組織が択一思考に囚われ、お互いの正しさの中に閉じこもって、対立してしまう状態。こうした悪循環を避けるために、両立思考という視点を持つことが重要であるというわけです。

中村 一方で、2人は、択一思考を全否定しているわけではありません。両立思考という視点を持つことで、状況に応じて、両立思考と択一思考を使い分けられるようになるというのがお2人の主張です。つまり、択一思考と両立思考もパラドックスの関係にあるということです。 そして、両立を追求する方法として2つのモデルを提示しています。

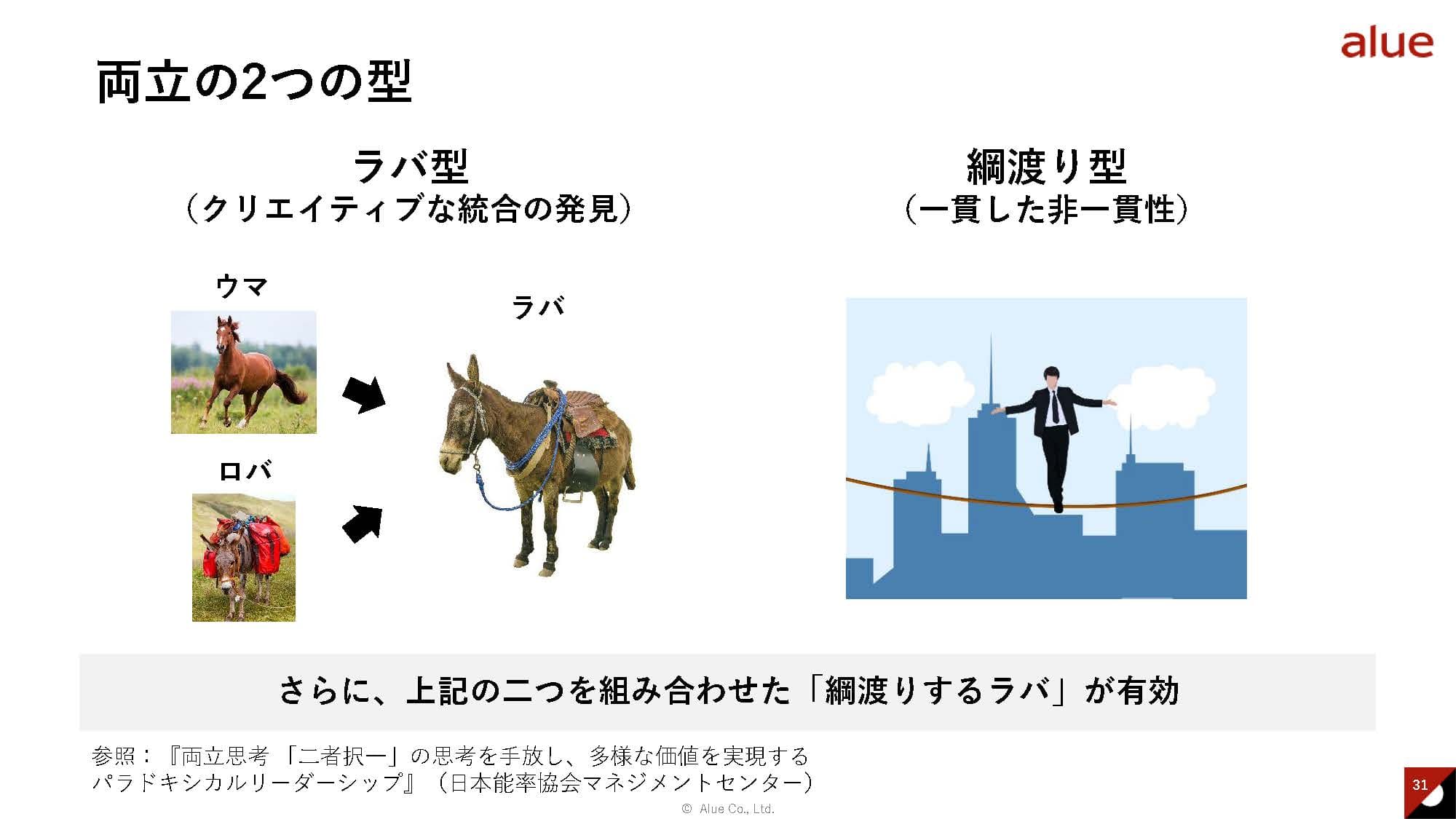

1つは、ラバ型。クリエイテイブな統合と呼ばれていて、ウマの足の速さと、ロバのスタミナを掛け合わせたラバのような状態のイメージです。しかしながら、これは中々実現が難しいのが現状です。もうひとつは、綱渡り型です。こちらは、「動的平衡」に近いイメージで、綱の上で右、左と動き続けることで、両立を追求するという世界観です。

基本的には、ダイナミックな意思決定繰り返しながら両立を追求する綱渡りを基本としながら。時に見つかるクリエイテイブな統合(ラバ)を取り込み、最終的には綱渡りするラバを実現しましょうというのが、2人が提案する「両立思考」の世界観となっています。

吉田 改めて、両立思考とエフェクチュエーションの親和性の高さを感じました。「エフェクチュエーション」と「コーゼーション」をどのように組み合わせて実践していくのかということを具体的な事例から研究して整理をする必要があると感じていたのですが、そのためのヒントとなる考えを「両立思考」が提示してくださっていると思いました。

中村 Vol.1では、「エフェクチュエーション」と「両立思考」の概要と、2つの理論が注目を集める時代背景についてお話をしました。続いて、Vol.2では、2つの理論の共通点と組みわせることで見えてくる発展可能性について考えます。

ポイント

|