「エフェクチュエーション」と「両立思考」 2つの理論の共通点と発展可能性

不確実性の時代、リーダーの意思決定のあり方にも変化が求められています。そんな中、話題となっているのが『エフェクチュエーション』と『両立思考』の2冊の経営書です。

『エフェクチュエーション』はサラス・サラスバシー氏の起業家研究によって発見された、不確実性の高い状況における意思決定に関する理論で、論文は世界的に多くの引用がなされると共に、多くの実務家の共感を呼び、日本でも広がりを見せています。

『両立思考』は、「パラドックス理論」という意思決定を二者択一の世界観ではなく、選択肢の裏にあるパラドックス(相反する要素が同時に存在し続ける状態)を認識してその両立の道を探る世界観で体系化した理論を扱った書籍で、原書は経営思想のアカデミー賞とも称されるThinkers50で10 Best New Management Booksの1冊に選ばれているほか、多くの論文に引用されています。この2つの書籍の内容とその背景を紐解くと、共通する時代の潮流が見えてきます。

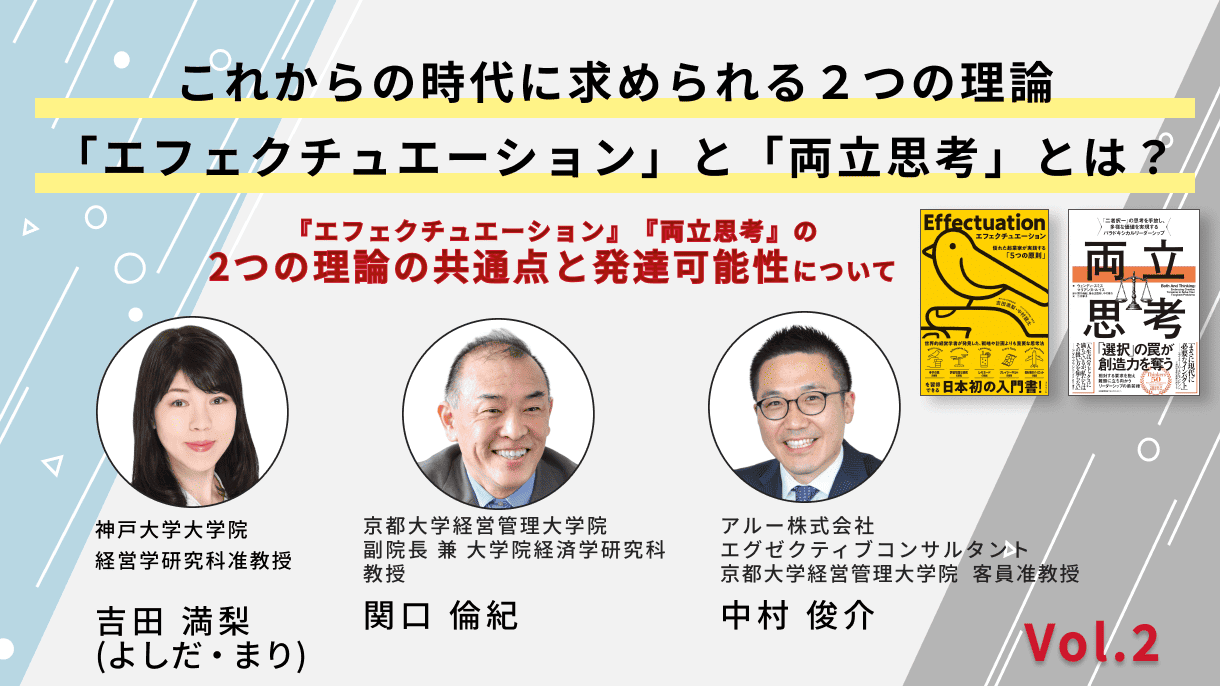

本記事では、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』の共 著者で神戸大学大学院経営学研究科の吉田満梨准教授、『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』の共同翻訳者で京都大学経営管理大学院の関口倫紀教授、アルー株式会社のエグゼクティブコンサルタントで京都大学経営管理大学院客員准教授の中村俊介の3名の視点から、「エフェクチュエーション」「両立思考」2つの理論を通して、これからの時代のリーダーの意思決定や2つの理論を組み合わせた先に見える可能性について考えます。

Vol.2では、両理論の共通点と発展可能性についてお話します。

この記事は、特にこのような方におすすめです。

|

プロフィール

吉田満梨

神戸大学 大学院経営学研究科准教授

神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了(商学博士)。京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授を兼任。 専門はマーケティング論で、特に新市場の形成プロセスの分析に関心を持つ。主要著書に、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著、ダイヤモンド社)、共訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(碩学舎)など。

関口倫紀

京都大学 経営管理大学院 副院長 兼 大学院経済学研究科 教授

大阪大学大学院経済学研究科教授等を経て現職。専門は組織行動論および人的資源管理論。欧州アジア経営学会(EAMSA)会長、日本ビジネス研究学会(AJBS)会長、国際ビジネス学会(AIB)アジア太平洋支部理事、学術雑誌Applied Psychology: An International Review共同編集長、European Management Journal副編集長、Asian Business & Management副編集長等を歴任。海外学術雑誌に論文多数。パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座の代表教員。共監訳:『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』(JMAM)

中村俊介

アルー株式会社 エグゼクティブコンサルタント

京都大学経営管理大学院 客員准教授

東京大学文学部社会心理学専修課程卒。 大手損害保険会社を経て創業初期のアルー株式会社に入社し、営業マネージャー、納品責任者、インド現地法人代表などを歴任。現在はエグゼクティブコンサルタントとして企業のリーダー育成を手掛けるほか、京都大学経営管理大学院「パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座」の客員准教授を務める。共監訳:『両立思考 「二者択一」の思考を手放し、多様な価値を実現するパラドキシカルリーダーシップ』(JMAM)

※本記事はアルー株式会社主催のオンラインセミナー「『エフェクチュエーション』×『両立思考』コラボセミナー いま世界的に注目を集める2つの「経営学の思考法」が指し示す、1つの「時代の潮流」とは?」の内容を元に編集したものです。

※肩書はセミナー実施当時のものです

不確実性の時代、動きながら考え、新しい価値を創造するための思考法

中村俊介(以下 中村) Vol.1では、今注目を集めている「エフェクチュエーション」と「両立思考」の理論の概要と時代背景についてお話しました。続いて、Vol.2では、2つの理論の共通点と発展可能性について考えたいと思います。

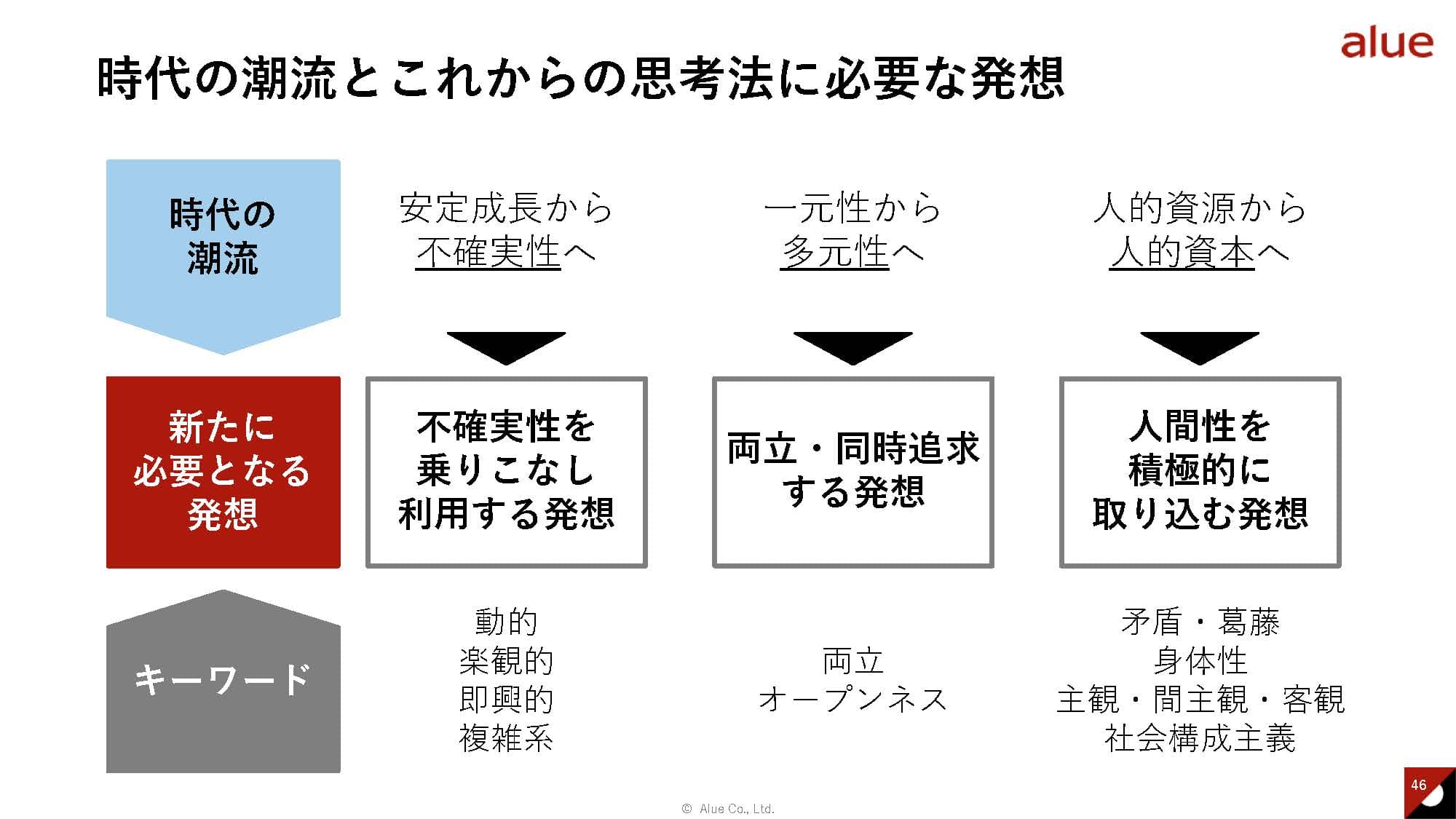

まず 前提として、2つの思想は共に、不確実性の高い変化の激しい時代の中で注目を集めているという点を挙げることができます。私達の生きる現代の時代の潮流は、安定成長から不確実性へ、一元性から多元性へ、資源から人的資本へと様々な市場環境や価値観の変化を経て、不確実性の高い、予測や計画が困難な時代となっています。こうした時代の変化を背景に、リーダーの意思決定のあり方にも変化が求められています。新たに、求められる思考法のポイントとして、不確実性を乗りこなして利用すること、両立すなわち同時に追求すること、人間性を積極的に取り組むことなどが重要になってくると考えられています。

「エフェクチュエーション」と「両立思考」2つの理論には、これからの時代に求められるこのような要素が盛り込まれているとのではないかと考えています。

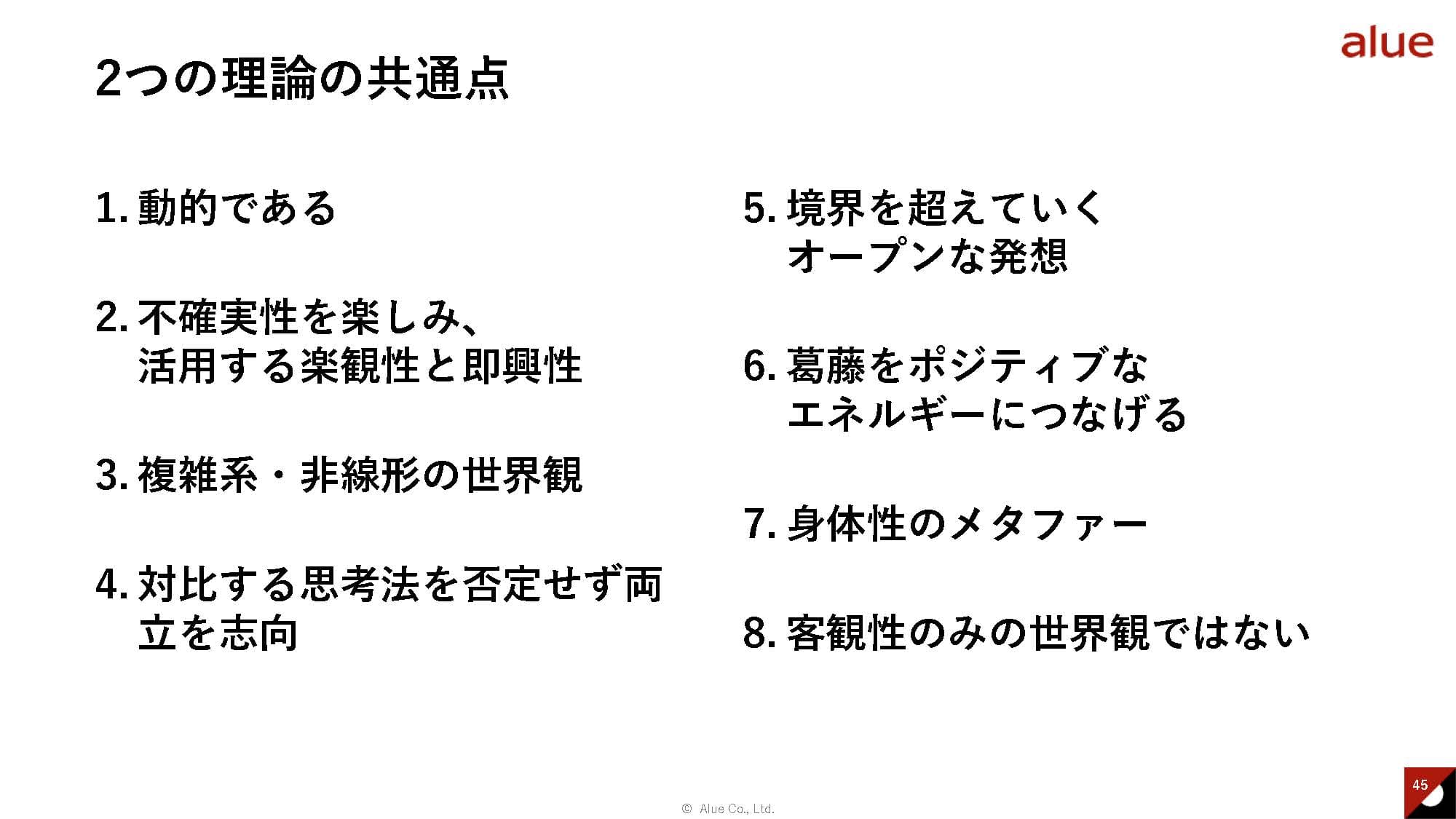

中村 関口先生、吉田先生と共通点について議論をする中で次の8つのキーワードが挙げられました。

関口倫紀(以下 関口) これからの時代はますます変化が激しく、予測不可能な世界になっていく。そうした状況の中で 重要なのは、動きながら考えるということです。エフェクチュエーション」と「両立思考」の最大の共通点はここにあるのではないかと考えています。

また、当初の想定を越えることが起きうることを前提にしている点、相反する要素、内部と外部を行き来しながら拡大していく点、客観性のみに閉じるのではなく、主観性や、やり取りを通じて育まれる間主観性を重視している点など様々な共通点を挙げることができます。

吉田満梨(以下 吉田) エフェクチュエーションの最初の登場は2001年なのですが、今大きな注目を集めているのは、組織の中で新しい目的や価値を創造するアントレプレナーの役割を求められる人が増えているからだと感じています。

中村 両理論共に、登場をした2000年代初頭に比べて、不確実性の高い今の時代に重要度が高まっている思考法であると言えそうです。

ポイント

|

大企業文化(=コーゼーション文化)の中で「エフェクチュエーション」を実現するには?

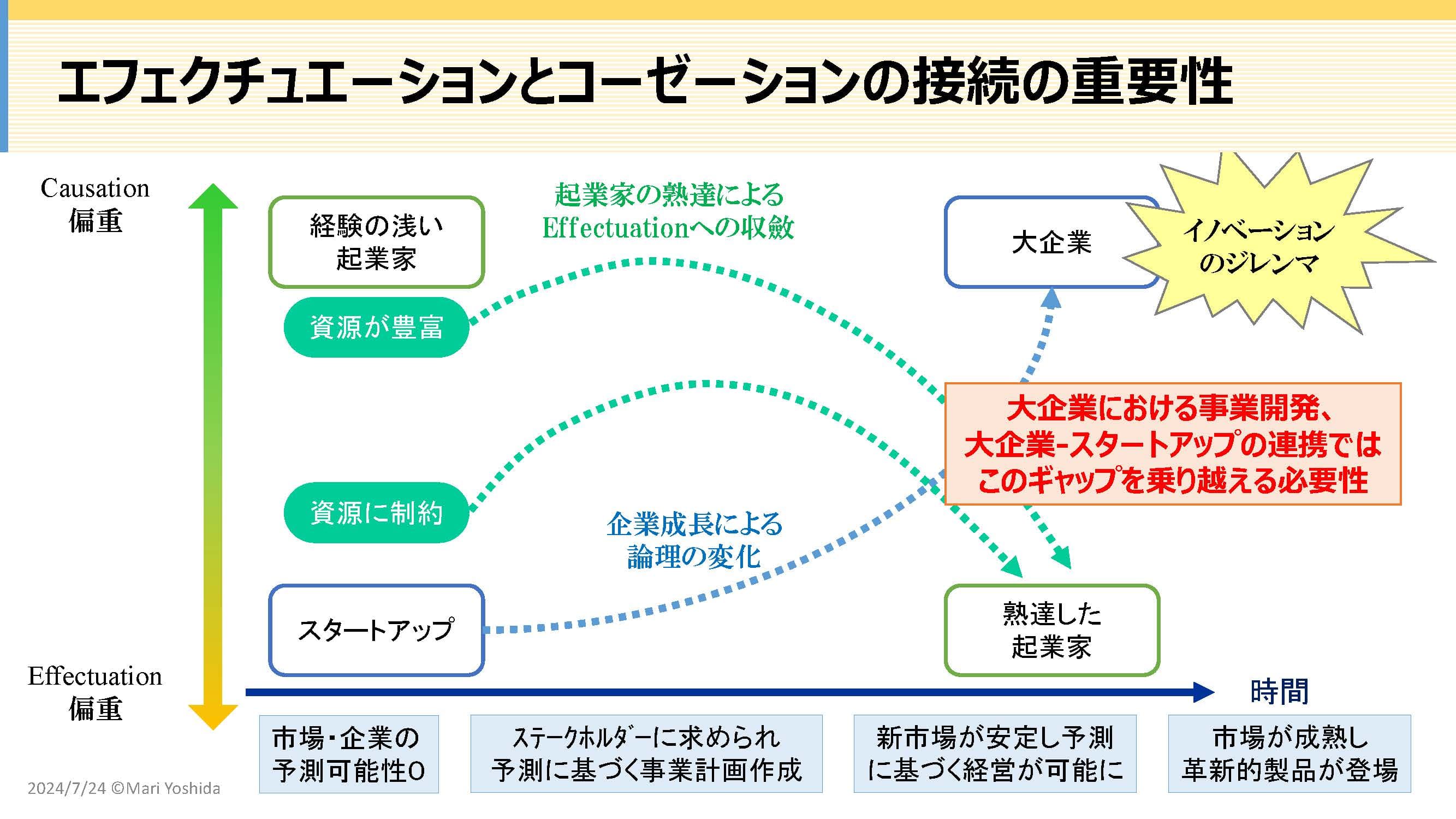

中村 次に、両理論の発展可能性について考えていきたいと思います。題材として、「コーゼーションの文化の中でエフェクチュエーションを実践するにはどうすればいいか?」という問いを考えてみたいとおもいます。組織が大きくなるにつれて、コーゼーション(=因果関係)を軸に物事を考える必要性が高まってくるため、大企業は基本的にコーゼーション優位の文化であることが多いと言えます。そうした環境の中で、エフェクチュエーションを実践するにはどうすればいいのか。ひとつの可能性として、そこに両立思考の発想を掛け合わせることで、コーゼーションとエフェクチュエーションをパラドックスとして捉え、どちらか一方ではなく、2つの世界観の両立を追求することができるのではないかと考えていました。

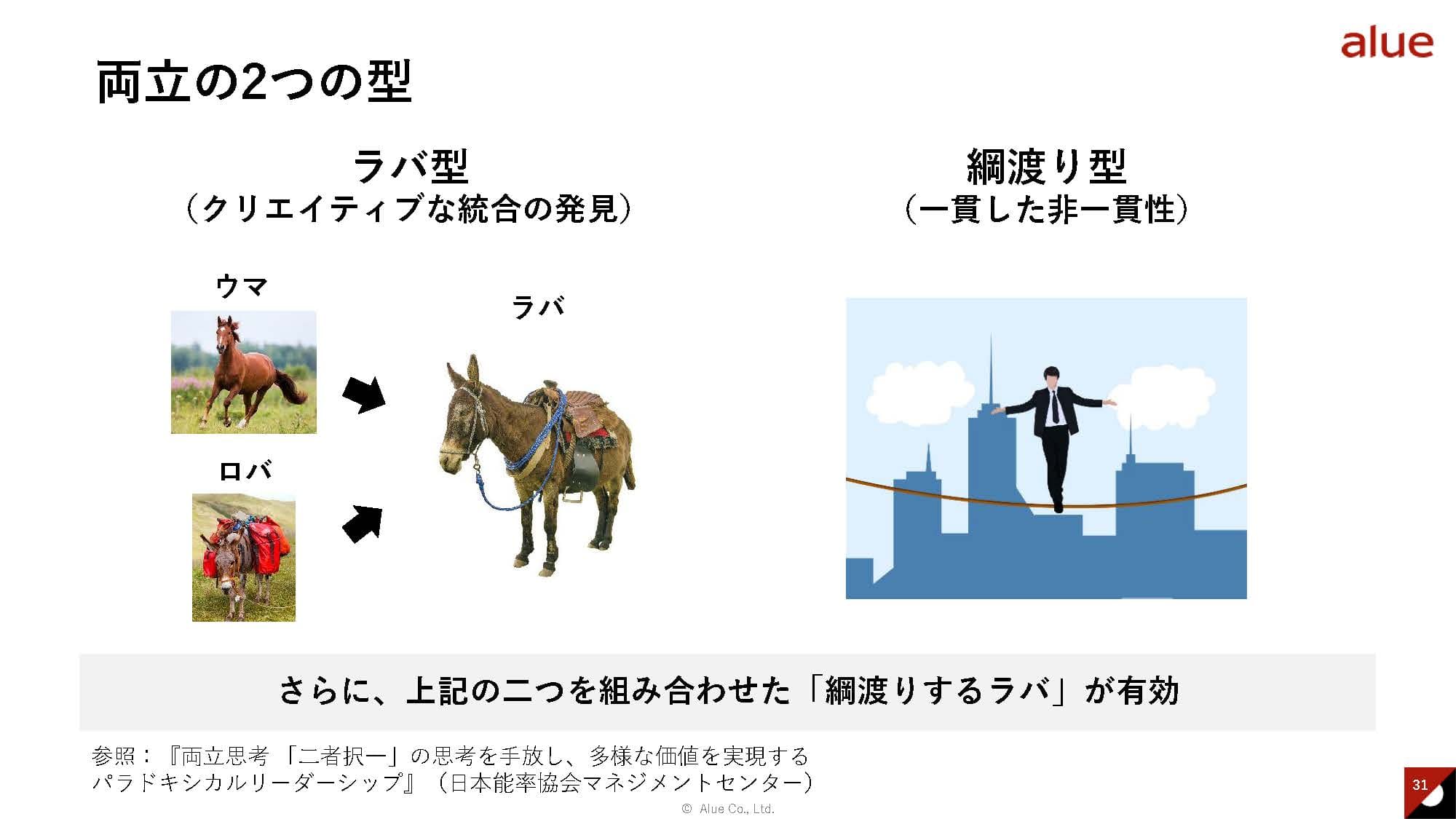

吉田 両立思考が提示をする2つのモデル「ラバ型」と「綱渡り型」は、「コーゼーション」と「エフェクチュエーション」を考える上でも大きなヒントになると感じました。

個人でも、組織でも、エフェクチュエーション的に進むフェイズもあれば、 コーゼーション的に進むフェイズもある。2つのスタイルを繰り返し行き来しながら綱渡り型で進めていくべきというのは重要な視点だと思います。また、場合によっては、コーゼーションとエフェクチュエーションの対話関係を生み出すことで、お互いの機能を補完するクリエイティブなソリューション(ラバ型)が見つかることもあるかもしれません。

吉田 実際に、スタートアップでも、ビジネスモデルが見えて進むべき方向が見えてくるとコーゼーションが強くなるのですが、動き続ける中で、異なる可能性が見えてくるとエフェクチュエーション的な探索に移るということがあります。企業のステージに応じて、2つの思考をどのように切り替えていくのかを追いかけることで、両立思考に近づいていく過程を観察することができるかもしれません。

中村 企業として、コーゼーションに寄ってくる、エフェクチュエーションに寄ってくるという場面の中で、「やっぱりうちの会社は、コーゼーションの文化が強い」と捉えるか、「綱渡りの途中なんだな」と捉えるかで、企業の見方が変わってくると思いました。

関口 コーゼーションとエフェクチュエーションのパラドキシカルな関係は、 特に大企業で新規事業を起こしていくという時に直面する問題です。これは、両利きの経営のテーマとも似ています。守りと攻めをどうのように両立していくか。これは企業経営の普遍的な悩みですが、「エフェクチュエーション」と「両立思考」を掛け合わせることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

吉田 今回の対話を通して、今後の研究の可能性が見えてきました。コーゼーションのカルチャ―の中で、エフェクチュエーションをどう展開するのかというのはまだ答えがない問題です。日本でも、海外でも、大企業の中でのエフェクチュエーションの実践は困難に直面するケースも多いので、引き続き研究を通して試行錯誤していくことは、日本の産業にとって意義のあることだと感じています。

中村 コーゼーションとエフェクチュエーションを両立して混ぜることが当たり前というカルチャーをつくっていけたらいいですね。そうすれば、大企業の中で、エフェクチュエーションを実践していくことを定着させることができるのではないかと思いました。引き続き、我々、アル―も研究、実践、両面から、世の中に発信して、貢献してけたらいいなと思っています。

ポイント

|