「新任管理職が組織変革のカギになる」個人と組織におけるアンラーニングのすすめ ー後編ー

AIの台頭など技術の進化によって社会の変化のスピードがどんどん速くなっている現代。過去の経験に囚われず、新しい環境に適応をしていくための手段として「アンラーニング」に注目が集まっています。一方で、「アンラーニング*1に興味はあるけど、どうやって取組んだらよいのか分からない」と頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。本対談では、経験学習の研究を専門とする青山学院大学経営学部 教授の松尾睦氏を迎え、アルー株式会社商品開発部の須藤賢太郎と中束美幸が、個人や組織がアンラーニングに取組んでいく上で重要なポイントや具体的な手順についてお話をうかがいました。

この記事は、特にこのような方におすすめです。

|

*1:アンラーニングとは、学習棄却、学びほぐしともいわれる。これまで身につけてきた知識やスキル、価値観のうち、時代に合わなくなったものを意図的に手放し、新しい時代に対応できるような知識やスキル、価値観を獲得し直すプロセスのこと

前半はこちらからお読みいただけます。

プロフィール

松尾 睦

青山学院大学 経営学部 教授

1964年東京都町田市生まれ。経営組織論を専門としており、経験学習などをテーマにした研究を重ねている。主な著書に、『経験からの学習』(同文舘出版、2006)、『経験学習入門』(ダイヤモンド社、2011、HRアワード書籍部門・最優秀賞)、『仕事のアンラーニング働き方を学びほぐす』(同文舘出版、2021)などがある。

須藤 賢太郎

アルー株式会社 商品開発部 部長

青山学院大学大学院経営学研究科修了。 青山学院大学総合研究所特別研究員を経て、アルー株式会社入社。商品開発部にて、育成プログラム開発に携わる。

中束 美幸

アルー株式会社 商品開発部

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科修了。大手食品メーカー営業部門にて人材育成・ダイバーシティ推進等に従事。2023年アルー株式会社入社。商品開発部にて、育成プログラム開発に携わる。

アンラーニングの視点から考える管理職の育成戦略

須藤 賢太郎(以下、須藤) 後編では、日本の企業の中で実際にアンラーニングを進めていく上で意識すべき具体的な手順やポイントについて、さらに掘り下げて松尾先生にお話をうかがっていきたいと思います。前編では、組織の成長のためにはマネージャーを育てていくことが重要であるという話が上がっていました。将来的には、自分が経験したことがない分野でもマネジメントが出来るというのが理想だと思うのですが、そうしたマネージャーの育成を考える場合、自分が知っている分野でマネジメントを経験してから異なる分野にいくのと、いきなり異なる分野でのマネジメントを経験するのではどちらが良いのでしょうか。

松尾 睦(以下、松尾 敬称略) 組織や個人の状況によると思います。具体例をお話ししますね。

これは以前、看護師さんに聞いた話しです。看護師さんは様々な専門の科がある中で、突然全く異なる科に異動することがよくあるそうです。専門的な技術やスキルとしてはいきなり素人になってしまうような状況ですが、そうなるとマネジメントスキルが鍛えられて、意外とやりやすいという声を聞きます。上手く適応できる人は、指導した先でマネジメントスキルを活かして仕事を進めながら、習得が必要な技術やスキルについては後からキャッチアップしていきます。

松尾教授研究室にて

須藤 その分野のスキルがなくても、マネジメントスキルがあれば、チームの中でちゃんと活躍できるということでしょうか。

松尾 おっしゃるとおりです。逆に、ずっと同じ組織の中で役職が上がっていくと、なんでも自分でやってしまうという状況に陥りやすいんです。プレイヤーがそのまま管理職になってしまったパターンで、「こうやっておけばいいんだ」みたいに部下に押し付けてばかりいると、人が育たなくなってしまいます。もちろん、同じ組織の中で役職を上げるという方法もあるかと思いますが、しばらくしたら、自分が不慣れな役割を任せるなどの配慮が必要です。

一方、IT企業にいるエンジニアなどのプロフェッショナル組織の場合は、管理職がその分野のことをよく知っている方が上手くいくというケースもあるので、異動させることが難しいケースがあると思います。その際、昇進したマネジャーは、部下の仕事に介入することを我慢して、マネジメント力を磨くことを意識しなければならないでしょう。

須藤 なるほど。これからジョブ型雇用が進んでくると分野ごとにマネージャーに登用するケースが多くなってきそうですね。

松尾 はい。そういう意味では、ジョブ型雇用では活動分野が固定化されてしまう危険性があると言えます。外資系のIT企業でも、ジョブディスクリプションが細分化していて、部門を越えた動きがないため、組織が硬直化しているという話を聞きます。

須藤 改めて、マネージャーになる際に、本人がマネジメントに舵を切るということを意識して、組織がそれをサポートしていくことが重要になってきそうですね。

松尾 そうですね。日本型のメンバーシップ型雇用と欧米型のジョブ型雇用では、それぞれに長所と短所があると言えるのですが、いずれにしても、アンラーニングを通して、マネージャーとしての役割を考えるということに意識的に取組んでいく必要があります。

ポイント

|

管理職を起点とした企業組織の中のアンラーニングの実践モデル

須藤 松尾先生にもご協力いただき以前実施した「課長職のアンラーニングに関する実態調査」の結果をふまえて、改めて、企業組織の中でアンラーニングを進めていくために取組むべきことについて考えていきたいと思います。

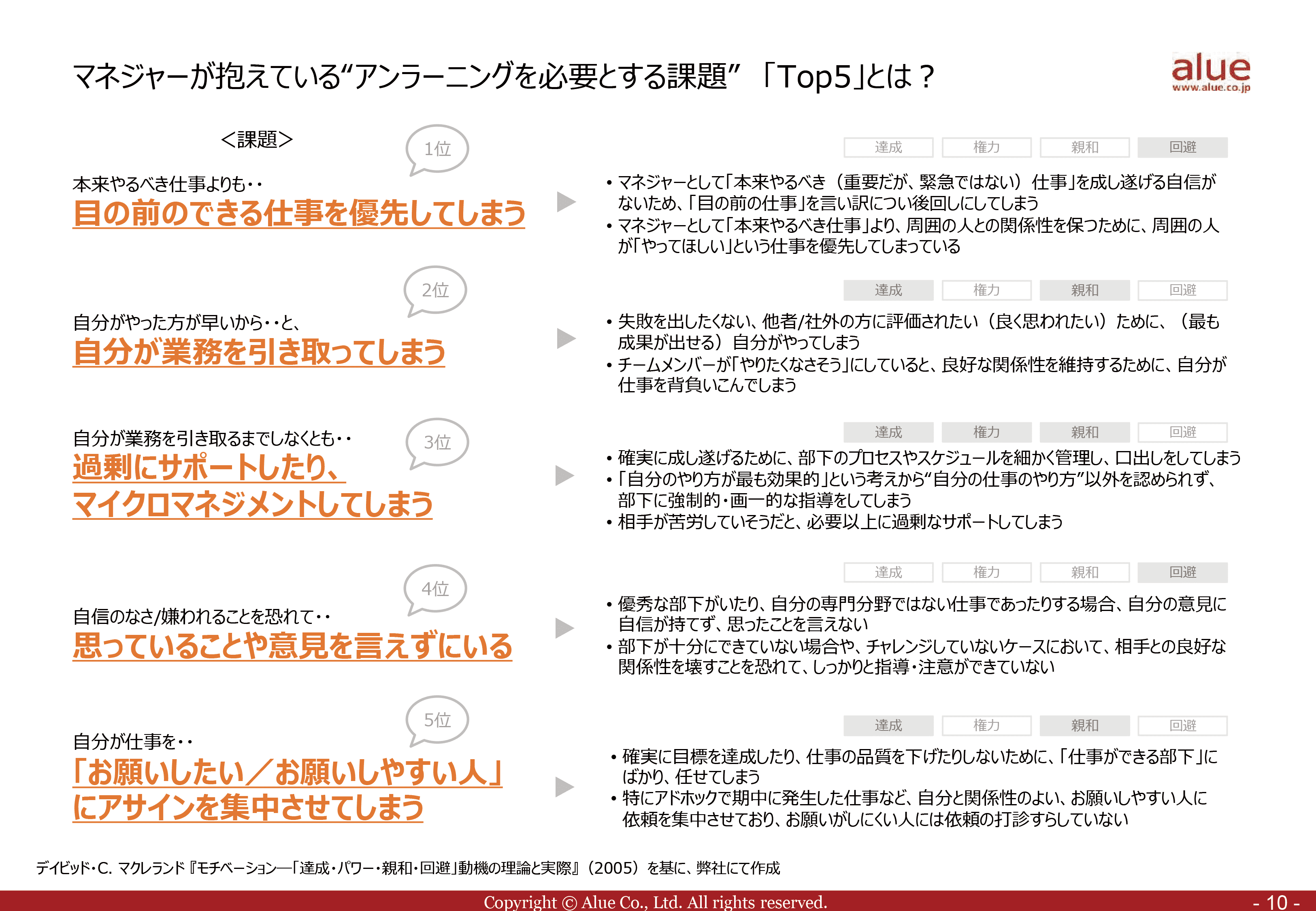

管理職が抱えている「アンラーニングが必要な課題」という調査項目の中で、「目の前のできる仕事を優先してしまう」「自分が業務を引き取ってしまう」「過剰にサポートしたり、 マイクロマネジメントしてしまう」等、「任せることができない」という悩みが目立っていたことが印象的でした。一見個人の問題のようにも思えますが、組織として取組むべきことがありそうです。この結果について松尾先生はどう思われますか。

「課長職のアンラーニングに関する実態調査」より。

マネジャーが抱えているアンラーニングを必要とする課題TOP5。

本記事下段から、全データをダウンロードいただけます。

松尾 「あなたの人事部の課題はなんですか?」という調査をすると、たいてい上位にランクされているのが、「マネジメント能力不足」と「人材育成」です。これは、「任せることができない」という問題に直結しているように思えます。いかに人に任せるかというのは、いかに人を育成するかということでもあるので、組織運営の中核にある問題だと言えます。

中束 美幸(以下、中束) マネジメントや人材育成について人事の視点から考える際に、つい方法論で解決しようという視点になりがちだと思いました。例えば、1on1を導入して育成をしましょうというように。ですが、もっと深掘りをしていかないと、根本的な課題は見えてこないことに気づきました。これまで本人に、「なぜ任せられないのか?」という問いかけをしてこなかったなと。こうした課題を解決するために、人事部としては、どのよう なサポートができるとよいのでしょうか。

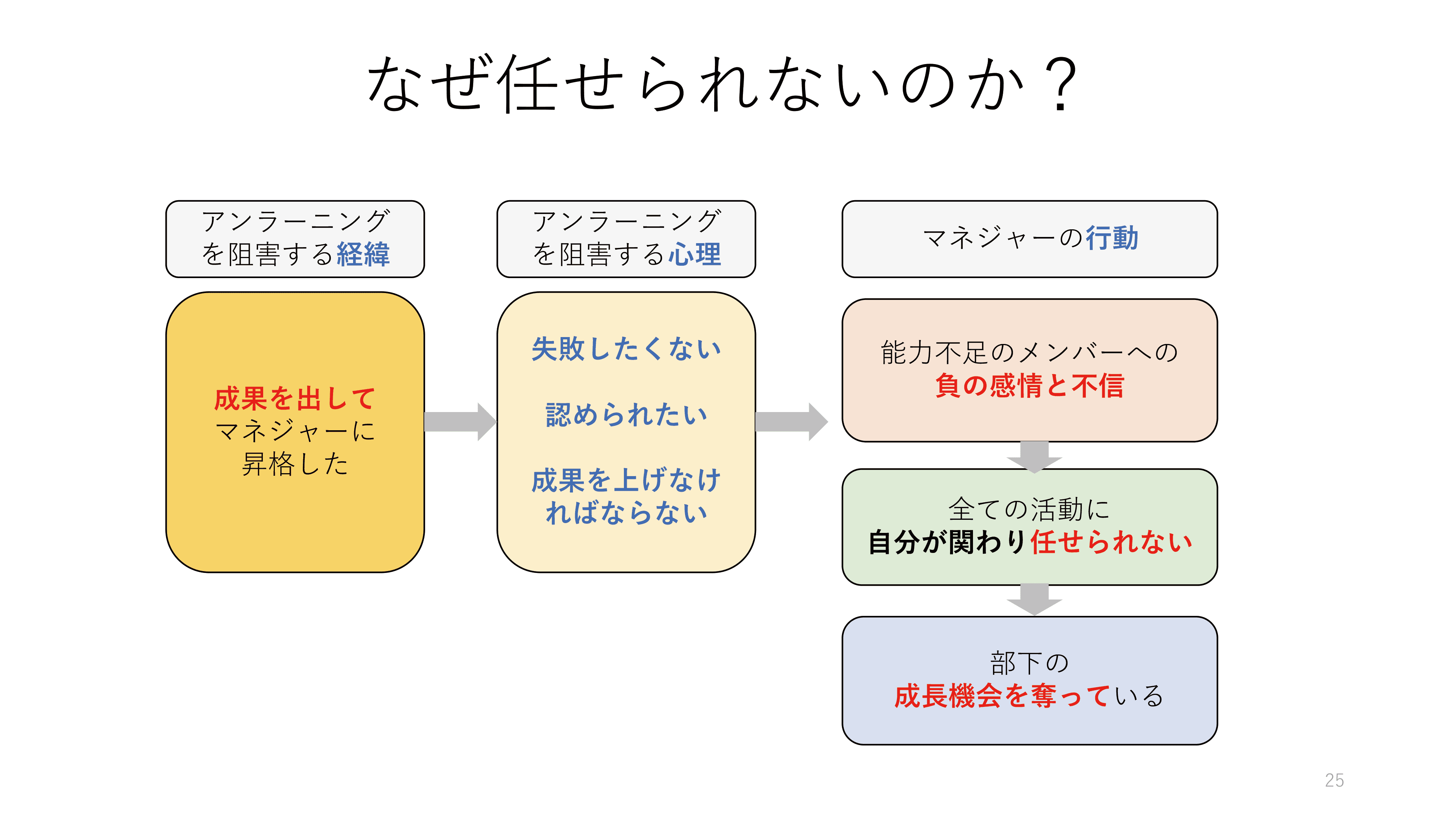

松尾 色々と出来ることはあります。例えば、管理職の「任せることができない」背景を調査すると、「まわりからの期待に対して、早く結果を出さないといけない」というような気負いがあるケースが多いことがわかりました。つまり、「成果を出してマネジャーに昇格した」→「成果を上げなければならない」→「能力不足の部下には任せられない」→「部下の成長機会を奪っている」という流れです。こうした問題を管理職本人に気づいてもらうために、うまくアンラーニングしている人の事例を示しながら、背中を押してあげることが有効かもしれません。

『管理職のリスキリングを考える前に、「アンラーニング」から考えはじめませんか?』 松尾睦教授作成資料より

あるいは、アルーさんの取組みのように、管理職の人同士が定期的に集まって振り返りをする機会をつくるのも良いと思います。自分とは考え方が異なるマネジャーと話す機会は、自身の固定概念を知る機会に、また自身の器を大きくする機会にもつながります 。アンラーニングをマネージャー育成のプログラムの中にしっかりと組込んでコミュニティー化することで、みんなで支え合いながら進めていけると良いのではないでしょうか。

中束 人事の側からすると「出来るから課長にしたんだ」みたいに期待を押し付けてしまいがちな気もするのですが、マネージャーも様々なプレッシャーの中でどうしたらいいのか悩んでいるのかもしれないという視点に立つと、出来ることが見えてきそうです。

松尾 そのとおりです。「出来るから課長にしたんだ」というのはよくある話ですが、逆に出来るから困っちゃうんですよ。プレイヤーとしてのスキルとマネジメントのスキルは違うので。「あなたは今までプレイヤーとしては成果を出してきたけど、マネージャーとしては新人です。マネジメントは一から学ばないといけないですよ。出来る人にありがちな落とし穴はここですよ」と。当たり前のことのようにも思えますが、こうしたことを伝えるために、もう少し意識的にアンラーニングについて学ぶ機会があると良いかもしれません。

須藤 確かに。アンラーニングとは環境に適応することだというお話がありましたが、組織の中で、そのやり方が教えられていないという実態があると思います。本人も、自分に今何が求められているのか、立場が変わったということをふまえて客観的に考える機会が出来ると、アンラーニングすべきことが見えやすくなってきそうですね。

ポイント

|

人や組織がアンラーニングをはじめるためのポイント

中束 最後に、より多くの人や組織にアンラーニングに取組んでもらうためのポイントを教えていただけますか。

松尾 アンラーニングの源泉は、学習志向(学びや成長することを目標にする傾向)なんです。だから、成長したいと思わないとアンラーニングしようと思わない。では、学習志向をどうやって高めるかというと、職場が実践コミュニティーになっていないといけません。実践コミュニティーとは、共通の目標、情熱を持って、価値のある知識体系をつくり上げたいという思いを共有している集団です。そうした環境が実現出来たら、組織のアンラーニングも進みます。

須藤 確かに、危機感や義務感からは生まれてこない気がします。

松尾 前回のHRカンファレンスでも話ましたが、エンジョイメント、つまり、やっていて楽しい、成果が出るということが重要です。人間は「快」がないと、次にまたやろうとは思えません。楽しいな、面白いなと思えることが、チャレンジをする源泉になるのです。

例えば新任管理職で、任せることが苦手という人でも、少し任せ方を変えて、部下が自主的に動き、成果が出たり、楽になったと感じると、快の経験が出てくるはずです。任せ方のメソッドを教えて、見通しを提示しながら導いてあげると良いでしょう。そうしたことがないと、苦行になってしまいます。

須藤 なるほど。以前の調査でも、アンラーニングが上手くいっている組織の人は、「楽になった」「面白くなってきた」というキーワードがありました。

松尾 いきなり難易度が高いことをやってしまうと挫折しがちなので、まずは簡単なこと、成果が出やすいことから取組んでいくのが良いでしょう。

自分の部門のルーティンをアンラーニングする際に参考になる事例を紹介します。以前、小売業のマネージャーさんとアンラーニングについて議論をしたことがありました。今まで報告だけだった定例会の中で、会議の目的を明確にして意見交換をする時間を設けたところ、定例会の時間が以前より楽しく盛り上がるようになったそうです。こうした小さなことであれば、すぐにはじめることができます。まずは、難易度が高くなく、効果が期待できるアンラーニングから着手することをおすすめします。

須藤 あまり気張らずに、出来ることからやってみようという気軽さが大事ですね。

松尾 はい。例えば、3年~5年先を見据えて組織の戦略を考えるって難しいじゃないですか。他部署と連携をして変革をするというのもちょっと時間がかかる。なので、簡単なこと、やりがいを感じやすいことからはじめることがポイントです。

組織変革に取組む上で、初期に小さな成功があると変革が進みやすいと言われています。アンラーニングにおいても、まずは勢いをつけるために、簡単で成果が出やすいことから取組むことをおすすめします。そうしたら、みんな、「アンラーニングは楽しい。成長するかもしれない。もうちょっとやってみたい」となってくるので、職場の中で、そうした空気をつくっていくことが大切ですね。

須藤 アンラーニングに取組んでいくための道筋が見えてきました。引き続き、個人と組織の変革推進に携わっていきたいと思います。本日は、ありがとうございました。

ポイント

|

参考データ

課長職のアンラーニングに関する実態調査

~なぜ、プレイヤーからマネジャーに生まれ変わることは難しいのか?~

松尾睦先生との共同研究に関連した調査データです。

どなたでもダウンロードいただけます。

ライティング協力:金井塚悠生

撮影協力:稲垣純也