「新任管理職が組織変革のカギになる」個人と組織におけるアンラーニングのすすめ

AIの台頭など技術の進化によって社会の変化のスピードがどんどん速くなっている現代。過去の経験に囚われず、新しい環境に適応をしていくための手段として「アンラーニング*1」に注目が集まっています。一方で、「アンラーニングに興味はあるけど、どうやって取組んだらよいのか分からない」と頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。本対談では、経験学習の研究を専門とする青山学院大学経営学部 教授の松尾睦氏を迎え、アルー株式会社商品開発部の須藤賢太郎と中束美幸が、個人や組織がアンラーニングに取組んでいく上で重要なポイントや具体的な手順についてお話をうかがいました。

この記事は、特にこのような方におすすめです。

|

*1:アンラーニングとは、学習棄却、学びほぐしともいわれる。これまで身につけてきた知識やスキル、価値観のうち、時代に合わなくなったものを意図的に手放し、新しい時代に対応できるような知識やスキル、価値観を獲得し直すプロセスのこと

プロフィール

松尾 睦

青山学院大学 経営学部 教授

1964年東京都町田市生まれ。経営組織論を専門としており、経験学習などをテーマにした研究を重ねている。主な著書に、『経験からの学習』(同文舘出版、2006)、『経験学習入門』(ダイヤモンド社、2011、HRアワード書籍部門・最優秀賞)、『仕事のアンラーニング働き方を学びほぐす』(同文舘出版、2021)などがある。

須藤 賢太郎

アルー株式会社 商品開発部 部長

青山学院大学大学院経営学研究科修了。 青山学院大学総合研究所特別研究員を経て、アルー株式会社入社。商品開発部にて、育成プログラム開発に携わる。

中束 美幸

アルー株式会社 商品開発部

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科修了。大手食品メーカー営業部門にて人材育成・ダイバーシティ推進等に従事。2023年アルー株式会社入社。商品開発部にて、育成プログラム開発に携わる。

目次[非表示]

個人と組織のアンラーニングは、信念とルーティンの変化という意味では同じ

中束 美幸(以下、中束) 5月25日開催のHRカンファレンス2023春では、『管理職のリスキリングを考える前に、「アンラーニング」から考え始めませんか?』の講演をご一緒いただき、ありがとうございました。今回改めて、今大きな注目を集めているアンラーニングの研究の第一人者である松尾先生に、企業組織の中でアンラーニングを進めていくための具体的な手順やポイントについてお話をうかがえたらと思います。

さっそくですが、そもそも個人と組織のアンラーニングでは何が違うのでしょうか。

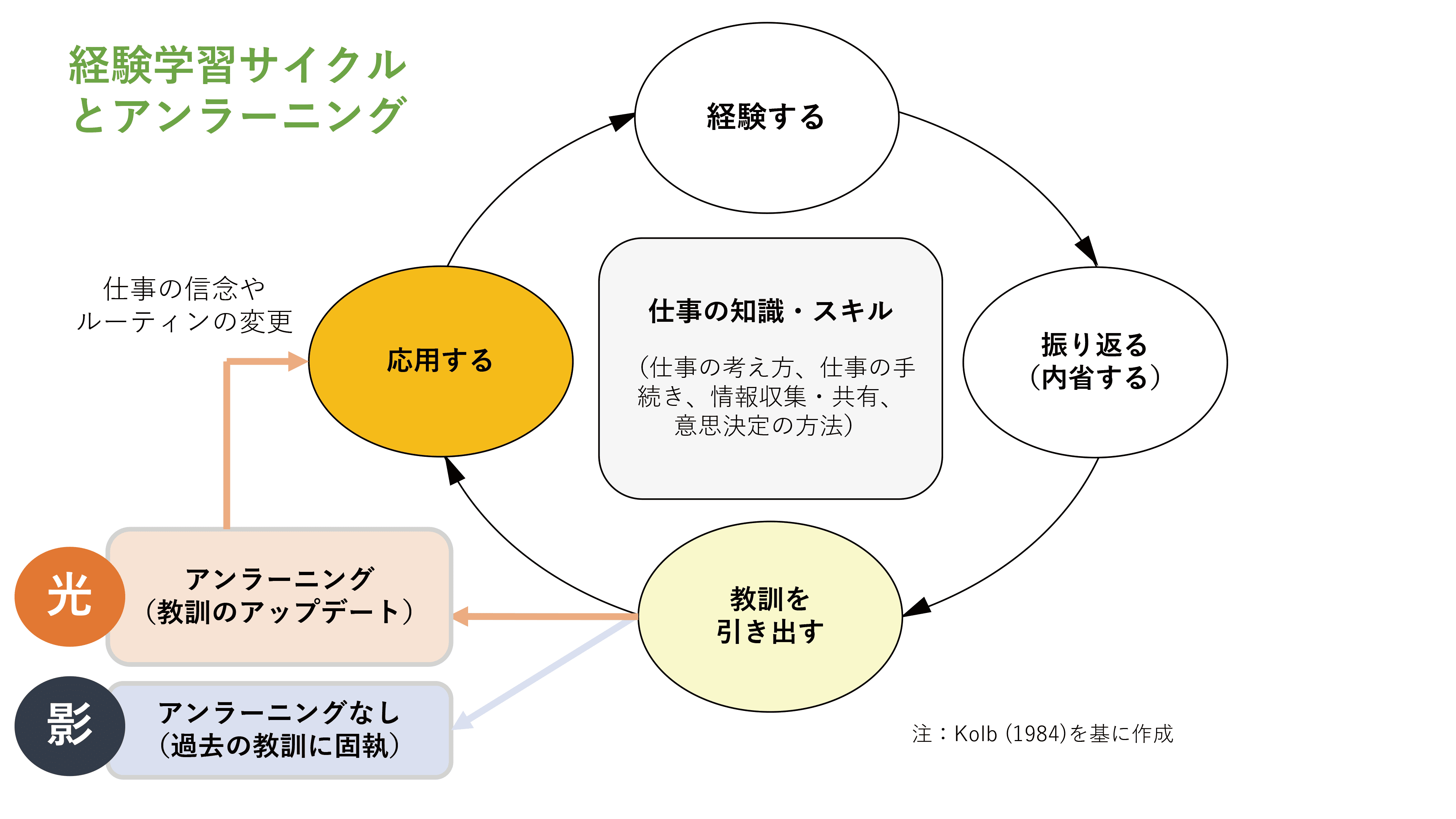

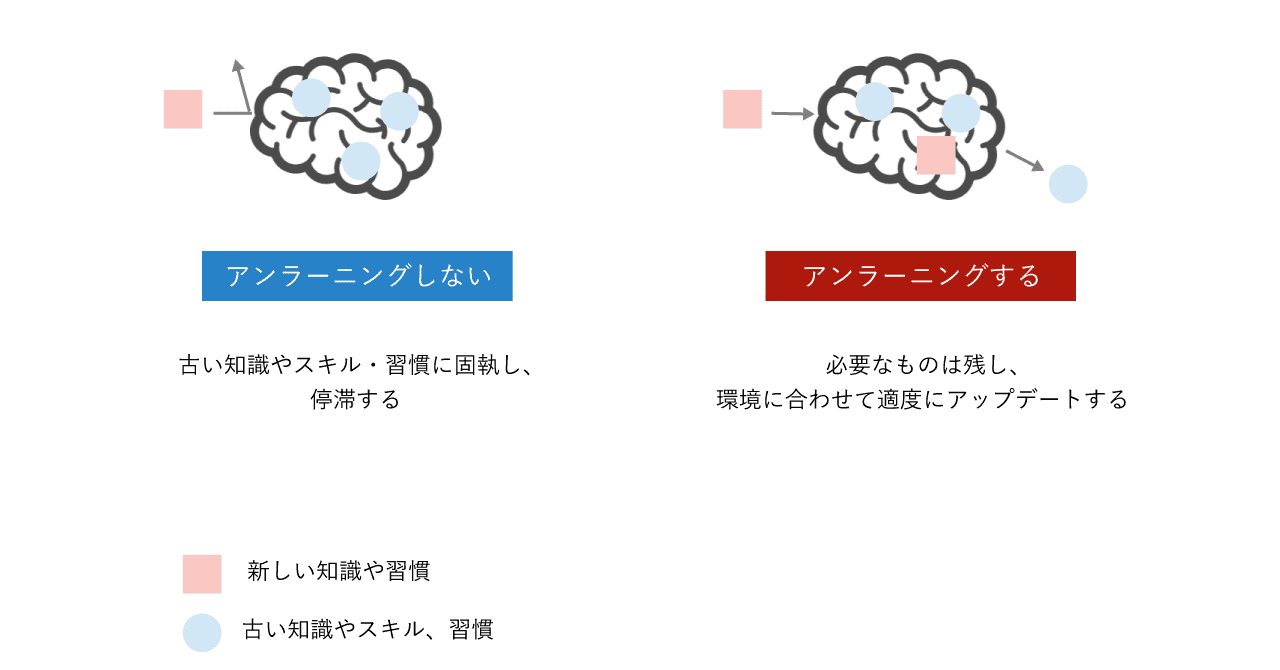

松尾 睦氏(以下、松尾 敬称略) 信念とルーティンの変化という意味では同じです。個人も組織もこうあるべきだという信念を持っていて、過去の経験に基づいた行動のパターンや習慣である「ルーティン」を持っています。アンラーニングはこれを変化させていくことなので、そういう意味では同じなんです。個人のアンラーニングを、デイビッド・コルブが提唱した学習理論、経験学習*2サイクルとあわせて図にすると、このような形になります。

具体的な経験をして、振り返り、教訓を引き出して、次の状況に応用する。これが経験学習のサイクルです。この中で、通用しなくなった過去の成功体験を手放して教訓をアップデートする際にアンラーニングが必要となるのです。

松尾睦教授作成資料。経験学習とアンラーニングの関係

*2:経験学習理論とは、経験から学んだことを活かしていく学習プロセスのこと

一方、個人アンラーニングよりも、組織アンラーニングの方が難しいと言われています。組織は過去の成功経験に基づいてデザインされるため、長い間それで回ってしまっていると硬直化しがちです。だから、崩しにくい。組織でアンラーニングをするということは、組織変革に取組むのと同じことなんです。

中束 組織変革ですか。

松尾 はい。組織の中で時代遅れになった信念やルーティンを捨てるということが、組織改革レベルのアンラーニングのポイントです。今まで慣れ親しんでいる考え方や仕組みを変える場合には、抵抗が生じやすいので、組織のアンラーニングは難しいのです。

中束 なるほど。企業で個人や組織のアンラーニングを進めていくためには、どのよう な手順でどのようなことに取組んでいくとよいのでしょうか?

松尾 先行研究では、個人のアンラーニングが先だと言われています。「うちの会社これダメだよね」と気づく人がいて、そうした個人がチェンジエージェント*2となって、色々な人を巻き込みながら組織を変えていく活動がはじまります。

*2:チェンジエージェントとは、組織に変革を起こす仕掛け人のこと

中束 チェンジエージェントとなる個人の存在があって、はじめて組織が変わっていく。はじめに声を上げる個人は勇気がいりますね。

松尾 そうなんですよ。変化を求める声が上がったとき、賛同する人もいれば、抵抗する人もいる。そこを乗り越えていくためには、戦略を考えなくてはなりません。今の環境に慣れ親しんでいる人たちの抵抗をなくしていくのは、とても大変なことなので。

ポイント

|

新任管理職は、組織を変えるチェンジエージェントとなる可能性を持っている

中束 そうですよね。アル―では、新任管理職を対象にアンラーニングに取組む研修プログラムを実践しています。新任管理職は、組織の中で変革のためのチェンジエージェントを担っていく可能性があると考えているのですが、松尾先生のご意見をうかがってもよろしいでしょうか。

松尾 可能性はあると思います。新任管理職の人は今までメンバーだったので、組織に対する不満が溜まっている場合があります。しかし、管理職になってしばらく経つと環境に慣れてしまうので、成り立ての時に「今の組織の課題を指摘してほしい」と聞いてみるとよいのではないでしょうか。

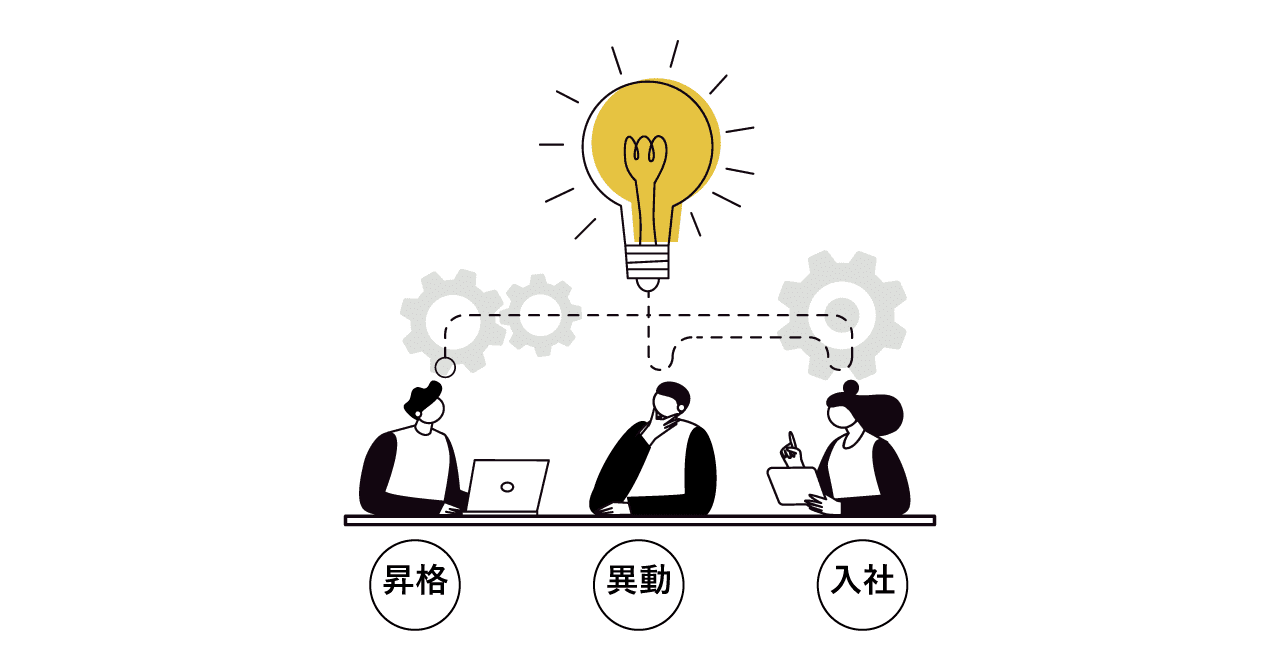

同様に、異動者や中途入社者も組織の違和感に気づきやすい存在です。新しく組織のメンバーになった人たちは、従来の仕事の進め方をアンラーニングして、自分の役割にあったスキルを獲得しなくてはなりませんが、同時に、新しい組織の中の信念やルーティンに違和感を持つこともあると思うので、それをどんどん出してもらって組織の中に取込んでいく。そのように、昇進したての人、異動したての人、入りたての人を上手く活用していくことが、組織でアンラーニングを進めていく上で有効な手立てとなります。

環境に「慣れる前」の人は、組織の違和感に気づきやすい

中束 環境が変わったタイミングであれば、組織に対する違和感に気づきやすいということですね。また、管理職の場合は、組織の中である程度権限を持っているので、まわりを巻き込んでいくことも期待できそうです。

松尾 人事部などが主導となって、組織全体でそうした取組みを支援していけると、新任の管理職に対して期待しているというメッセージにもなって、本人のモチベーションも高まると思います。

一方、変えることに抵抗がある人たちとの間にコンフリクトが生まれるので、そこはお互いが積極的によい方向に改善することに対してコミットしていくことが必要です。それがないと対立から溝や感情的なしこりができる危険性があります。「アンラーニングするんだ」という決意を組織全体が持っていることが大切です。

中束 声を上げた本人や期待をかけた組織側、チームのメンバーなど関係者全員で、共通認識を持って取組んでいくことが望ましいということですね。

ポイント

|

なぜ今、企業組織において「アンラーニング」が注目されているのか

中束 先日登壇いただいたHRカンファレンスでは、改めて企業のみなさんのアンラーニングへの関心の高さを実感しました。昨今ではメディアでも度々話題となっていますが、何故ここ数年、企業の中のアンラーニングが注目をされているのか、先生のご意見を聞かせてください。

松尾 アンラーニングは、環境の変化に合わせて、自分の知識や習慣を意識的に組み替えていく、いわば環境適応なんです。個人レベルのアンラーニングは、「学びほぐし」などとも言われています。環境が変わると、信念やルーティンを変えないといけない。ずっとそのままだと変化に適応が出来なくなって、パフォーマンスが上がらず、個人も組織も衰退してしまいます。今は、そうした環境の変化がどんどん速くなってきているのだと思います。

必要なものは残して新しい知識やスキルを習得していくことで、環境に合わせたアップデートが可能になる

中束 社会の変化のスピードが高まる中で、新しい環境に適応するための手立てとして、アンラーニングに注目が集まっているということですね。

松尾 そういうことです。政府の方針からリスキリングが話題になっていますが、背景にあるのはAIの台頭とオートメーション化です。AIが進化して、色々な分野でオートメーションが進んでいくと、今ある仕事の多くが近い将来なくなるのではないかと言われています。今やっている仕事がなくなってしまったら、別の仕事に移らなくてはならない。そのためにリスキリング*3やアップスキリング*4が推奨されているというわけです。リスキリングによって、これまでと異なる職のスキルを身につける際には、過去の経験が邪魔になることもあるため、アンラーニングが必要になってきます。リスキリングもアンラーニングも昔からずっと必要なことだったのですが、今は環境の変化やスキルの陳腐化のスピードがどんどん速くなっているので、ますます重要になってきていると言えます。

*3:リスキリングとは、今とは異なる職務において必要となる新しいスキルを身につけること

*4:アップスキリングとは、現在の職務において、よりレベルの高い知識やスキルを身につけること。

中束 AIの台頭によって私たちの仕事がどう変化するのかという話題は様々なところで活発に議論されています。環境に適応するためにリスキリングを考える上でも、 その過程においてアンラーニングが重要になってくるということですか。

松尾 そういうことです。新しい知識やスキルを獲得する際には、古い知識やスキルが邪魔をすることがあります。スムースにノウハウを入れ替えたり、アップデートするためにはアンラーニングが必要になります。

なお、AIがライバルですから、AIで代替できるスキルを身につけてもすぐに追いつかれてしまいます。AIにできないこと、AIが苦手な分野のノウハウを身につけることが重要です。

須藤 新しいスキルを学んで習得したと思ったら環境が変わる。その都度また、振り出しに戻ってしまうような感覚があるという声を聞くことがあります。ノコギリ型の成長曲線と言われていたりもしますが、そうならないためにはどうしたらよいのでしょうか。

松尾 そこで重要になってくるのが、マネージャーの育成について考えることです。多くの管理職は、マネジメントスキルではなく、専門スキルによってマネジメントをしています。例えば、IT職だったらSEとしてやってきた経験、営業職だったら営業マンとして売ってきた経験を基にマネジメントをしていて、マネジメントスキルを使っていないというケースです。そうした人たちは、違う領域に異動した場合に、上手くマネジメントができなくなるということが起こります。プレイヤーからマネージャーへと認識を変えるために、アンラーニングが必要です。

組織マネジメントで有名な某外資系企業では、育成すべきグローバルマネージャーを「自分の知らない領域においてマネジメントできる人」と定義しています。また、経営学の基礎を築いたチェスター・バーナードは、組織の条件として、共通目標、コミュニケーション、貢献意欲の3つを挙げていますが、この考えに基づくと、組織のマネジメントスキルは、次の3つであるといえます。

(1)目標を共有する力

(2)コミュニケーションを促進する力

(3)モチベーションを上げる力

このようなスキルを持っていれば、自分が知らない分野でもマネジメントすることができますし、現状のAIには難しい、人間ならではのスキルだと考えられます。

須藤 なるほど。昨今ではリスキリングという言葉が話題になって、個人のリスキリングが盛り上がっていますが、組織全体の成長を考えるなら、アンラーニングから入って、マネージャーとして育てていく視点が重要ですね 。

松尾 そうですね。マネージャー として成長していくことは、個人としても企業としても生き残るための道になっていくと思います。

中束 人事部等の組織側から個人に対して、マネジメントスキルを磨くための動機づけや支援も重要になってきそうです。後編では、実際に企業組織の中で、アンラーニングを進めていく上で意識すべき具体的な手順やポイントについてお話をうかがっていきたいと思います。

ポイント

|

後編はこちらから!

ライティング協力:金井塚悠生

撮影協力:稲垣純也