ノンデザイナーが1年かけてCIとVIの策定にチャレンジした話①~「らしさ」と「価値」の探索~

2023年4月、アルー株式会社では新たに策定したCI*1(コーポレートアイデンティティ)とVI*2(ビジュアルアイデンティティ)をリリースしました。本リリースに伴い、コーポレートサイトをはじめ、様々な制作物や発信の方向性をそろえ、さらなる飛躍に向け、アクセルを踏み込んでいきたいと思います。

このデザインの記事はいくつかのシリーズに分け、これまで策定してきたCIやVI、そして想いなどをご紹介できればと考えています。当社を知っていただく一つの機会となればうれしいです。

また、これからCIやVIの策定、ブラッシュアップを検討されている方や、デザイナーではないけど、急にデザインの担当になってしまった!という方などにも、参考にしていただけるような内容にしていきたいと考えています。

この記事は、このような方に特におすすめです

|

*1:コーポレートアイデンティティの略。設立から現在、そして未来のありたい姿に向けての企業の想いをたどり、言葉に紡いたもの。そして、会社の軸と方向性をまとめた総称であり、組織の独自性を表すものである。

アルー株式会社では、基本理念(Mission、Vision、Value、アイデンティティ、コアバリュー)、ステートメント、VIで構成している。

*2:ビジュアルアイデンティティの略。基本理念を視覚的に一貫性をもって表現するためのデザイン全般をまとめたもの。

目次[非表示]

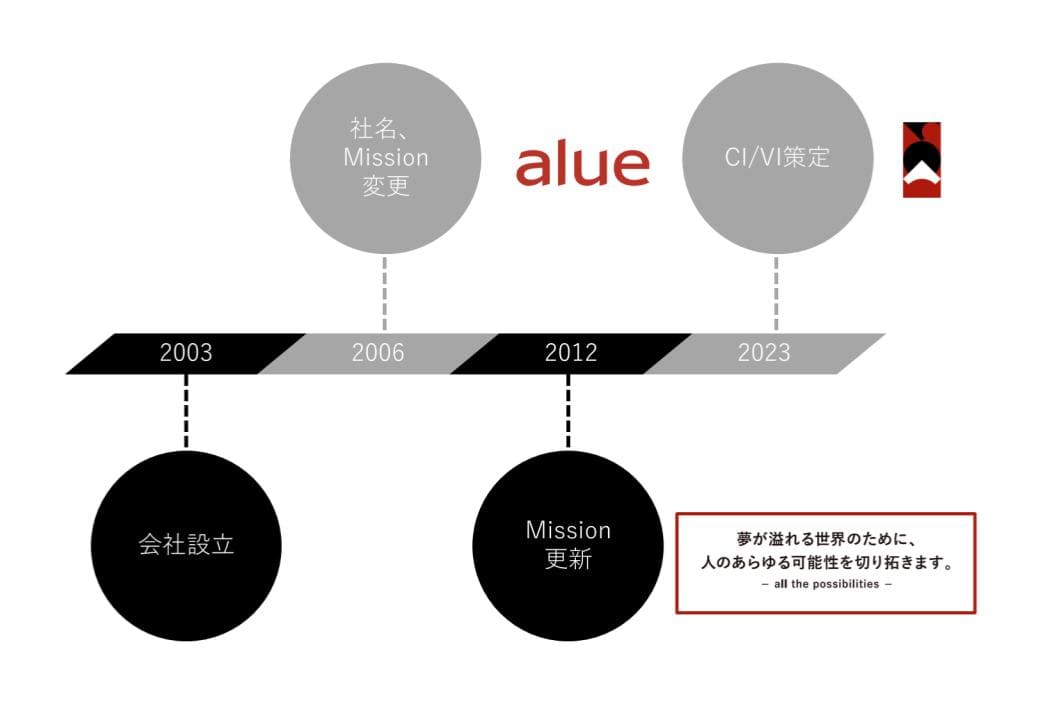

ブランドの観点から見た、会社設立からの流れ

アルー株式会社になったのは、2006年から。その後2009年に更新されたMissionは、現在も掲げています

CI/VIの話の前に、簡単にブランドの観点から当社の変遷をご紹介します。

2003年、会社設立時は「社会の発展に貢献するパイオニア人材の育成への寄与」というMissionを持ち、エデュ・ファクトリーという社名で事業をスタートしました。当時のコーポレートカラーは、青です。とてもスマートな印象で、名前に「ファクトリー」とある通り、工業製品を生み出すような機械的なイメージをお客さまに持たれることもありました。

その後、2006年に社名をアルーに変更し、新たにMissionを策定しました。社名変更時のMissionは、『「夢が人を育て、人が夢を創る」そんな社会を実現します』というものです。社員数が大幅に増え、新入社員の採用を開始した時期でもあります。コーポレートカラーも、エネルギーや情熱を示す赤に変わりました。

さらに2009年にはMissionが改訂され、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます。-all the possibilities-」となりました。このMissionは、現在も掲げています。

そして2023年、設立から20周年を迎える今年、CIとVIを策定するに至っています。

なぜ、CI/VIの策定に動いたのか?

当社は、国内・海外支社含めて190名(2022年12月時点)の従業員規模です。決して大きな会社ではありません。はたしてこの規模の企業が、CIやVIを定める必要があるのでしょうか。

当社は2019年にetudes(エチュード)*3を事業譲受しました。これを機に、現在部門が多角化し、サービスラインナップが拡大しています。

そして当社は、先にご紹介したとおり2003年の設立から社名変更やMission変更があるにも関わらず、ブランドやビジュアルに関する公式のマニュアルが存在しておりませんでした。そのため、マーケティングや広報などを行う際、社内外の関係者の意図を合わせることが難しくなってきたことが、今回の策定へのきっかけの一つです。

*3:LMS(ラーニングマネジメントシステム)。

「社内教育のあらゆる課題はetudes(エチュード)だけでスマートに解決」

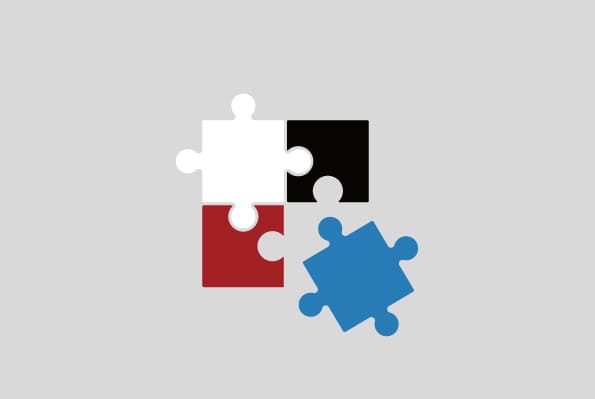

また、採用も増やしているタイミングであること、20周年という一つの節目を迎える時期であり、次の10年の飛躍に向け、新しいスタートを切るのにふさわしい時期であるなど、ピースがきれいにはまりました。

会社として大事にしたいことを明確にし、そこに様々な活動を紐づけて社内の機運を高めるきっかけを作ることは、経営的にもインパクトがあるのではという考えに至り、今回のCI/VI策定プロジェクトがスタートしました。

ポイント

|

今回策定した全体像

今回の策定にあたり、主に以下の内容を検討しました。これからnoteの記事で、少しずつご紹介していきます。

● CI(コーポレートアイデンティティ)

・アイデンティティ*3、コアバリュー*4

・社名の由来

・ステートメント*5

● VI(ビジュアルアイデンティティ)

・ロゴタイプ

・基本カラー、サブカラー

・指定フォント

・デザインモチーフ

・タイルパターン

・WEBデザイン

・名刺デザイン

・数字・記号デザイン

・PowerPointテンプレート

*3:「自分たちは何者か?」という問いへの答え

*4:「自分たちの提供価値は何か?」という問いへの答え

*5:基本理念を凝縮して、社内外への宣言として表現したもの

1年間のプロジェクトの流れ

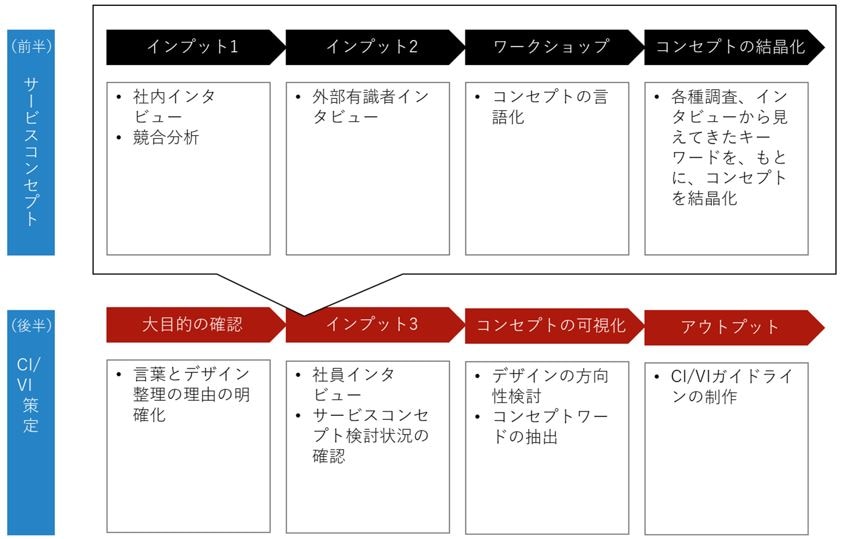

前半と後半に分かれ、1年間のプロジェクトを運営しました

これまでブランド、デザインとは縁遠かった会社であるため、急に全社デザインの検討をスタートしても、社内への浸透が難しいだろうと判断しました。

そのため前半と後半に分け、前半で主要事業のサービスコンセプトの検討を行い、この時のインプットやアウトプットもベースにして、後半に全社ブランドであるCI/VIを策定するという2ステップで進めていきました。本格スタートから社内カットオーバーまで、1年をかけています。

ポイント

|

ノンデザイナーが知恵を絞った、CI/VIの体系整理

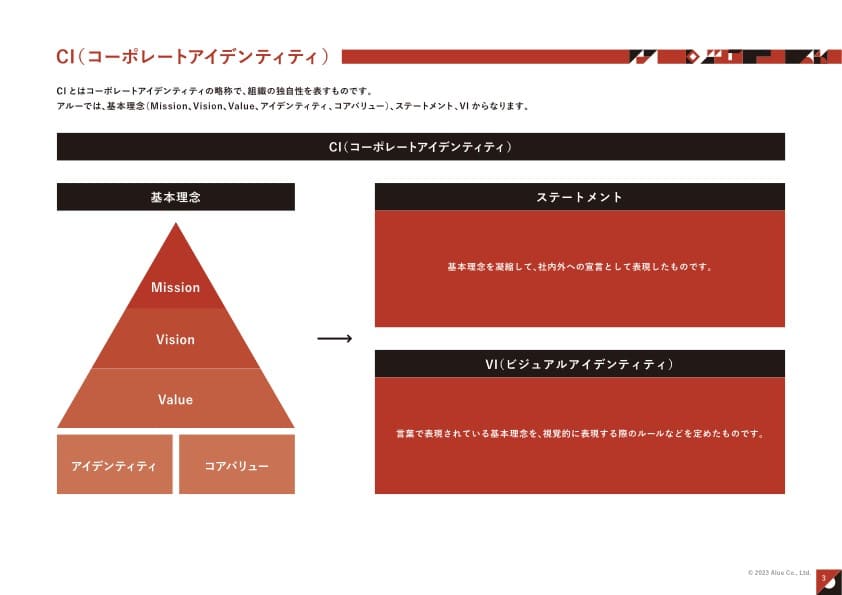

今回のプロジェクトの初期立ち上げは2名で、かつ新設の部署でした。恥ずかしながら、「ブランドとは…?CIやステートメントは、Missionと何が違うのか…?」というところからスタートをしました。世の中でも様々な切り口があり、これが正解というものはないと思っています。だからこそ、概念の整理に最も時間がかかったのかもしれません。外部パートナーの力も借り、当社はこのように整理をしました。

●アルーのCIとは?

設立から現在、そして未来のありたい姿に向けての企業の想いをたどり、言葉に紡いたもの。そして、会社の軸と方向性をまとめた総称であり、組織の独自性を表すものである。

当社は、基本理念(Mission、Vision、Value、アイデンティティ、コアバリュー)、ステートメント、VIで構成されている。

図にすると、このようなイメージです。

CI/VIガイドラインより

今回の策定の前に当社にあった概念は、Mission、Vision、Valueのみでした。そこから、アイデンティティ(自分たちは何者か)、コアバリュー(自分たちの提供価値は何か)、ステートメント(CIを凝縮した社外への宣言)、VIを新たに作り、体系立てました。今後、CIやVIを検討される企業さまの参考になればうれしいです。

ポイント

|

CI/VI策定のメッセージ。キーワードは、「すっと伝わる」

自社でブランドマネジメントを担当している方なら、誰しも一度は、必要性を社員へ伝える際に苦労したことがあるのではないでしょうか。今回の策定にあたり、当社はこのように位置づけをしました。キーワードは、「すっと伝わる」です。

◇◆◇◆◇◆▣◆◇◆◇◆◇

CI/VIガイドライン策定によせて

20周年を迎える2023年、改めて自分たちの大切にしたい事を見つめて形にする絶好のタイミングと考え、この度、CI/VIガイドラインを策定しました。

「人のあらゆる可能性を切り拓く」

「教育は人の選択肢を増やす」

「選択肢があるから人生に自己決定感を感じ、主体的真理に生きているという実感ができる」

「より多くの人に届ける『広さ』とより本質を追究する『深さ』の両方を大切にする」

これらの、大切にしている考えは変わりません。

一方で、自分たちが大切にしていることを言語化することと、社外の方に的確に伝わることにはギャップがあります。

このCI/VIガイドラインの完成を一つの契機にして、これからは「すっと伝わる」ことを大事にしていきたい。

また、人は経験を通じて成長し、新しい事に気づくこともあります。

そして時代によって、年代によって、装いがかわるように、大切にしていることは変わらなくても、その表現が変わっていくことは自然なことです。

一定のタイミングで、それまでの自分たちの歩みを振り返り、自分たちの中にすでにある大切なことや、生まれている想いを言葉にして、社外の方にも「すっと伝わる」にはどうしたらいいかを考える。

CI/VIガイドラインの策定・見直しという活動は、そのようなイメージのものです。

このガイドラインは社外向けのアウトプットを制作する際に立ち戻るものという位置づけですが、読むことで自分たち「らしさ」を振り返る機会にもしていただければと思います。

アルー株式会社 代表取締役社長 落合文四郎

◇◆◇◆◇◆▣◆◇◆◇◆◇

このような位置づけで、社員に発信していきました。

|

ポイント

|

アイデンティティの探索。私たちは何者か?

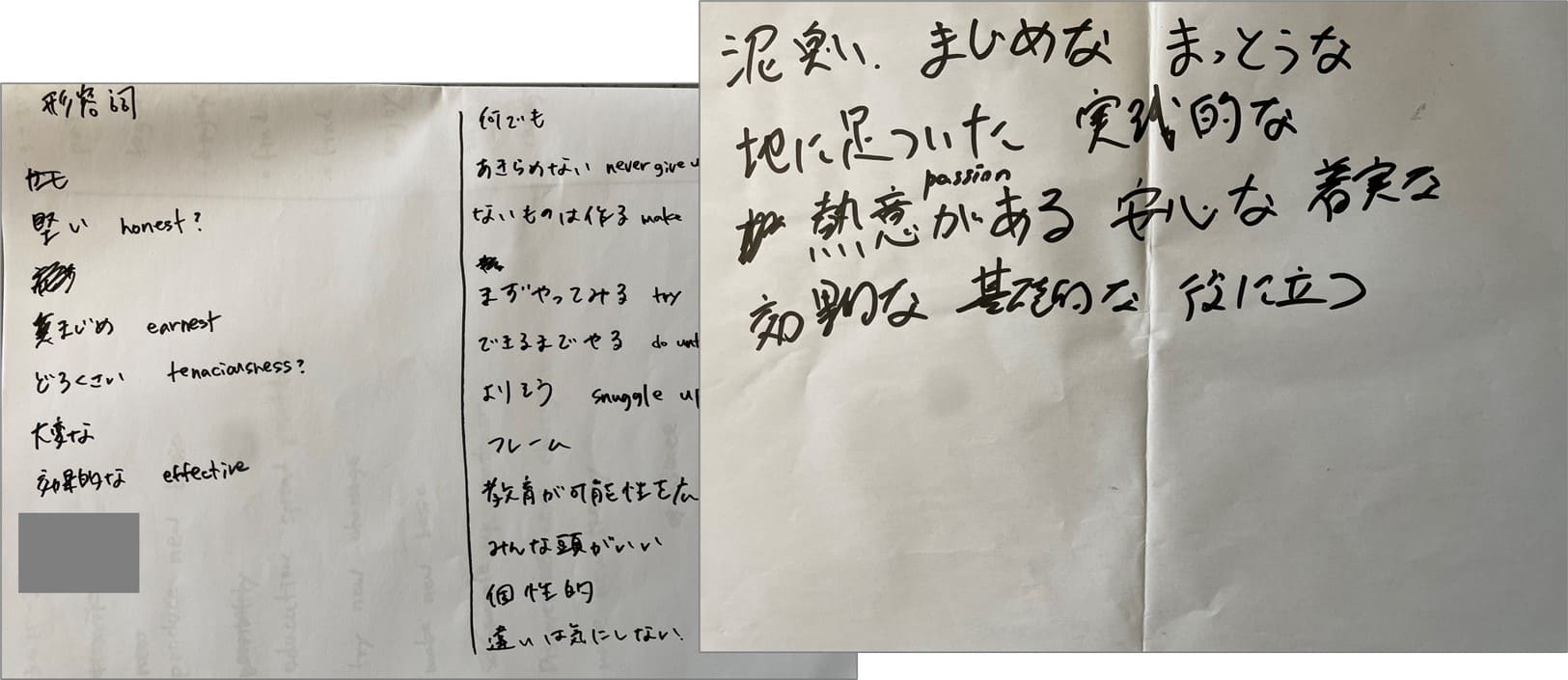

社員インタビューを中心に、当社の核となるキーワードを探していきました。2年目社員から社長まで、役職や部門、社歴を問わず幅広く、実に30名以上の方にインタビューをしました。

(社員インタビューの他、ワークショップの実施、社外のパートナーインタビュー、外部有識者インタビューなども行いました)

アウトプットのほんの一部です。数々のキーワードは、私たちにとって宝の山です

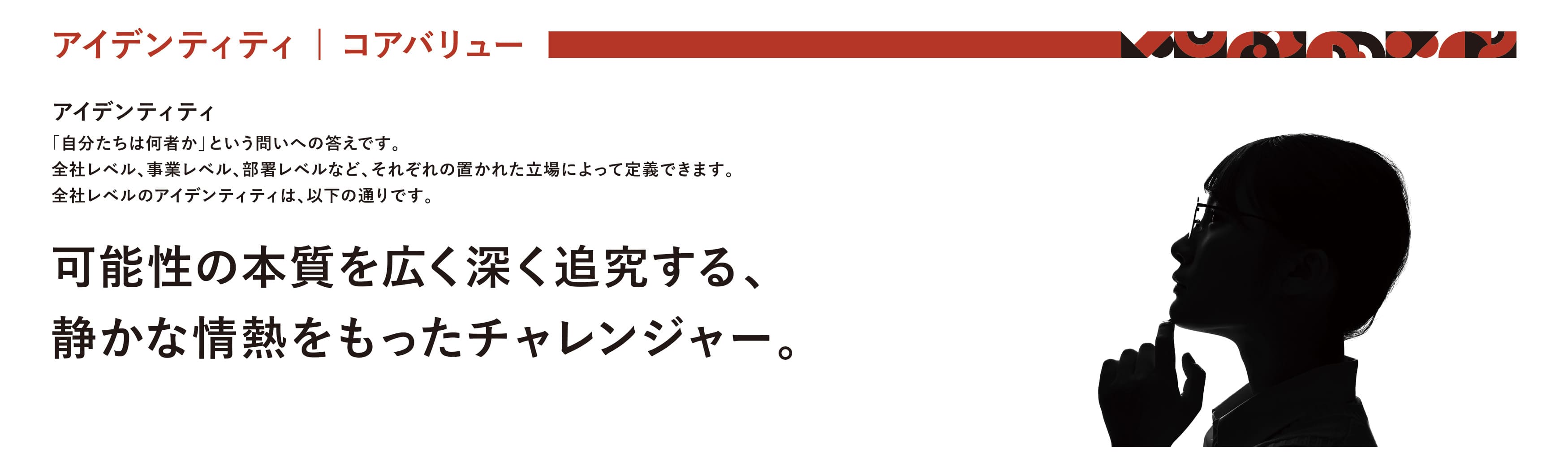

キーワードとして目立ったのが、「all the possibilities」「可能性」「成長」などの表現でした。そして「どん欲に本質を追究していくという姿勢」も、ポジティブなキーワードとして出てきました。それらをまとめあげたのが、こちらです。

●アルーのアイデンティティ

可能性の本質を広く深く追究する、静かな情熱を持ったチャレンジャー

CI/VIガイドラインより

「静か」と「情熱」は、相反する、矛盾した表現です。しかしあえて、この2つを並べています。

本質を追究し、お客さまに価値を提供するという強い探究心と情熱を持っていますが、決してそれを押し付けることはしません。最後の選択は、相手がするのが大切であると考えています。情熱を持ちながらも、どこか落ち着きも感じる、当社らしさが詰まった表現になりました。

また、本質の追究に終わりはありません。さらに先はないのか、可能性の可能性まで追い求めるどん欲な姿勢を、チャレンジという言葉に込めています。

ポイント

|

価値の結晶化。私たちは世の中に、どのような価値を提供するのか

サービスの観点で考えると、当社が提供しているものは企業向けの教育研修です。

これも一つの表現ではありますが、ブランドや想いの観点で考え直したものが、今回のコアバリューにあたります。策定したものは、こちらです。

●アルーのコアバリュー

教育で一人ひとりの人生の選択肢を増やす。

CI/VIガイドラインより

教育機会により、人はより多くの人生の選択肢を手に入れることができます。この想いは、当社代表取締役社長 落合文四郎のnoteから引用します。

教育や育成をすることによって、人により多くの選択肢を提供することができます。例えば、日本で生まれ育った日本人の人が、英語を習得することができれば、その人にとって日本で働くという選択肢だけではなく、海外で働くという選択肢が増えるかもしれません。 選択肢が増えることによって、その人が自分らしい人生を送るための選択ができやすくなります。増えた選択肢をとるかどうかは問題ではありません。その人にとって十分な選択肢があると思うことができて、その選択肢の中から自分なりに選ぶことができていると感じることができる自己決定感が大切だと思います。 ですから、選択肢を増やすこと自体が目的ではありませんし、選択肢が多ければ多いほど良いという話でもありません。あくまでも、その人が自分らしい人生を送ることに向けて自己決定感をもつことができて、その結果としての充実感・幸福感を持てることが目的です。 |

落合文四郎note「人を育てるとはどういうことか?」より

アルー株式会社は、「教育で一人ひとりの人生の選択肢を増やす」という想いを持ち、「夢が溢れる世界」を実現するため、企業の人材育成のご支援をしている会社です。

ブランド、想いの観点からは、今後はこのように自社を紹介していきたいと考えています。

本記事はここまでとさせていただき、次の記事でステートメントや社名の由来などをご紹介していきます。