自己信頼と自己信用は何が違うか?

前回の記事では、メタ意識から直感・思考・身体意識をありのままに捉えるということが大切であり、それを自己一致と呼ぶこと、そして、自己信頼とは、いつでも「自己一致」できることによって生まれてくる、自分を無条件で信じる状態であることをお話ししました。

これまで、自己信頼とは何かについてお話しをしてきましたが、今回の記事では、自己信頼とは何ではないのか、についてお話しすることによって、自己信頼についてさらに深くお伝えしたいと思います。

「信頼」と「信用」の違い

信頼と信用という言葉は、似たような意味ですが、違うニュアンスを含みます。辞書を調べると次のような解説があります。

信用

(1)人の言動や物事を間違いないとして,受け入れること。

(2)間違いないとして受け入れられる,人や物事のもつ価値や評判。

信頼

信じて頼ること。

(大辞林)

確かに、似たような意味で捉えることもできますが、信用は「間違いないとして受け入れる」というニュアンスが強いように感じます。そして、私たちが実際に使うときにも、微妙なニュアンスの違いを感じます。

「信頼関係」とは言いますが、「信用関係」とは言いません。

「信用取引」はあっても、「信頼取引」はありません。

要するに、「信頼」の方が無条件で信じるというニュアンスが強くなります。ここからは私の考えなのですが、「自己信頼」と「自己信用」を次のように定義しています。

自己信頼の定義(落合の考え)

無条件で自分を信じること

自己信用の定義(落合の考え)

条件付きで自分を信じること

「無条件で信じる」とは、例えば親が自分の子どもを信頼するときのように、客観的な根拠のない信頼です。根拠なく「自分は自分でいいんだ」と存在を認めるような考え方です。

これに対して、条件付きの信用とは、何らかの根拠に基づいた判断が伴います。学歴・職歴はその典型ですし、保有資産や社会的なステータスなども同じです。また、「過去に成功した」「こんなに努力してきた」といった過去の経験に基づく判断も、条件付きの信用です。

以前の記事で、社員のNさんから次のような質問をされたエピソードをご紹介しました。その内容を改めてご紹介します。

お客様との打ち合わせの後、一緒に案件を手がけていた社員のNさんと食事をしていたときに、Nさんが聞いてきました。

「社長は、自分を信頼していますか?」

お客様との打ち合わせの中で、職場における人間関係や、相互信頼ということをテーマに議論をしていたので、信頼というテーマがでてくることは自然な流れでしたが、自分自身に問いが向けられたことに少し驚きながら答えます。

「そうだね。信頼しているよ。やろうと思えばできるという自信を漠然と思っているよ」

そのときに、Nさんがこのように言ってきたのです。

「もし、落合文四郎が、アルーの社長でなくて、BCGの出身でもなくて、大学院卒という学歴もないとしても、同じことが言えますか?」

当時の私の答えは「No」でした。

このやりとりを「自己信頼」と「自己信用」という言葉を使い分けて解説をすると、Nさんの質問は、「自己信頼をしているか」ということを聞いています。それに対して、私は「過去の経験に基づいて、やろうと思えばできるという自信があるから、自己信用はしている」と答えているわけです。

Nさんは、自己信用と自己信頼は違うということを見抜いていて、「いろいろな肩書きや実績がなかったとしても、自己信頼できますか?」と聞いています。

条件付きの「自己信用」ばかり積み重なると、かえって自分を見失う

自己信用、すなわち条件付きで自分を信じることは、決して悪いことではありません。むしろ、それは何らかの根拠があって、自分・他者・社会から認められているということですから、望ましい面もあります。

ただ、「自己信頼」ができていない状態で「自己信用」だけを追い求めることはお薦めできません。

勉強していないと不安。

四六時中、仕事のことを考えていないと不安。

友人や恋人がいないと不安。

有名な会社に所属していないと不安。

こうした状態は、自分を信じるための何らかの根拠を追い求めている典型例です。私自身、起業してからしばらくの間、起業した理由を尋ねられた時に「自分の存在証明。すなわち、自分がいたときの世界と、自分がいなかったときの世界の差分を創りたい」ということを惜しげも無く披露していました。汗。

今から考えると、自己信用を追い求めていたと言えます。要するに、「自己信頼」がないと、自分の行動や成果、あるいは他人の基準によって自分自身の存在意義を証明するモードに入ってしまうのです。

学校ではいい成績を取らなければならない。

社会に出たらいい会社に入らなければならない。

社長は社長らしくしなければならない。

こういった「~ねばならぬ」モードに入ってしまいます。「~ねばならぬ」モードになると、主体的真理、つまり自分の本当の心の声を見失ってしまいます。

私自身も、社長としての責任を強く感じすぎるあまり、周囲との一体感が薄れ、組織マネジメントがうまくいかない時期がありました。「社長たるもの」という責任感が悪循環を起こし、会社を通して仲間たちと本当にやりたいことを見失ってしまったのです。

そんな私も、コーチングセッションなどの様々なきっかけを通じて、ありのままの自分を客観的に捉えられるようになっていきました。すると、社長という立場は関係なく「自分は自分」と思う気持ちが生まれました。

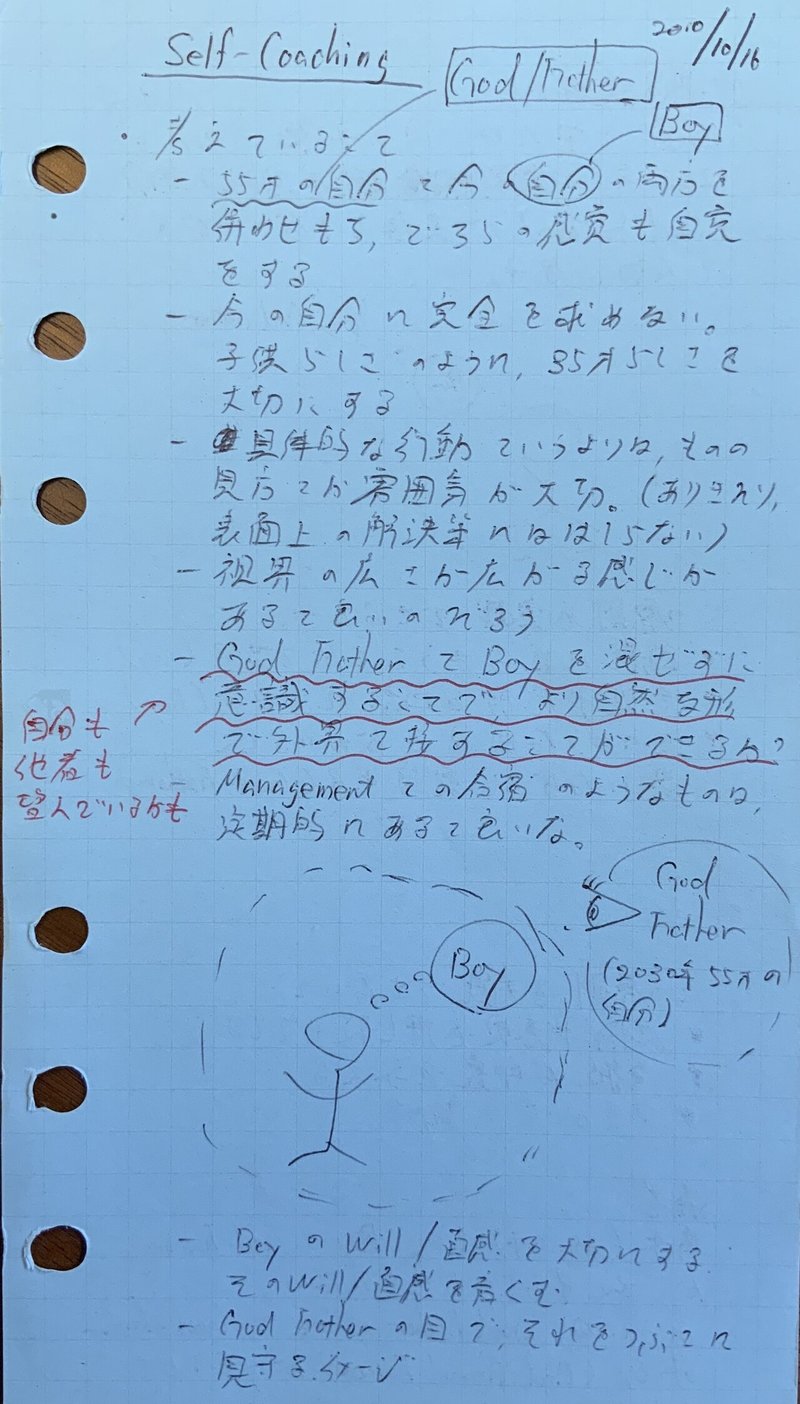

これは、コーチングセッションの内容をもとに、内省したことをメモしたものです。(字の汚さはご容赦を)

字が汚くて読めないかもしれませんので、ポイントを抽出すると以下のように書いてあります。

▼55歳の自分(God Father)と、今の自分(Boy)の両方を併せもち、どちらの感覚も自覚する

▼今の自分に完全を求めない。子供らしさのように、35歳らしさ(注釈:当時35歳でした)を大切にする

▼God FatherとBoyを混ぜずに意識することで、より自然な形で外界と接することができる

▼BoyのWill/直感を大切にする。そのWill/直感を育む

▼God Fatherの目で、それをつぶさに見守るイメージ

少しわかりにくいかもしれないので、解説を加えます。ここでいうBoyというのは、映画俳優と映画監督のメタファーで言えば、映画俳優の立場と同じです。God Fatherというのは、映画監督の立場になります。

当時の自分は、映画俳優であるBoyとしての直感と、それを見守る映画監督であるGod Fatherとしての視点を併せ持つことによって、どちらの視点も大切にすることに言及しています。

逆に言えば、この2つの視点を切り分けずに、混同していたために、次のような苦しさを感じていました。

▼社長という立場にいるのだから、常に完全でなければいけない

▼Boyにある、喜怒哀楽や、やんちゃな発想は押し殺さなければいけない

▼一方で、社員からは、もっと感情を表に出して欲しい、もっと表現して欲しいと言われる

それが、BoyとGod Fatherという2つの視点を切り分けて、両方を大切にすることによって、次のような感覚に変わっていったのです。

▼社長という立場にはいるものの、1人の個として完全である必要はない。自分ができないことは、誰かに助けてもらえばよい

▼Boyにある、喜怒哀楽や、やんちゃな発想を大切にして、自然に表現すればよい

▼God Fatherの視点からBoyを見守ることで、BoyがBoyらしく振舞うことで周囲に迷惑をかけていたり、逆に周囲を気にしすぎてBoyがBoyらしく振舞えていなかったりすれば、うまく調整すればよい

当時は、3+1意識モデルを明示的に意識していませんでしたが、メタ意識から自分のありのままを捉えるということと本質的には同じであることがご理解いただけると思います。

このように思えると、気持ちとして非常にラクです。ありのままの自分を認めながら、社長という立場をうまく活用して、本当にやりたいことにのびのびと取り組める場面が増えるようになりました。

今回の記事では、自己信頼と自己信用の違いを取り上げ、自己信頼とは何ではないかという視点から、自己信頼について一段深くお話ししました。

本日の問いとなります。(よろしければ、コメントにご意見ください)

・あなたにとって、自己信用と自己信頼という言葉の間には、どのような質感の違いを感じますか?

・自己信用に立脚した自分のあり方と、自己信頼に立脚した自分のあり方には、どのような感覚の違いがあるでしょうか?

What is the difference between self-trust and self-credit?

In my previous article, I talked about the importance of perceiving intuition, thinking, and bodily consciousness as they are from the meta-consciousness, and that this is called self-congruence, and that self-trust is a state of unconditional belief in oneself that comes from being able to "self-congruence" at any time.

So far, I have talked about what self-trust is, and in this article, I would like to tell you more about self-trust by talking about what it is NOT.

The difference between "trust" and "credit"

The words trust and credit have similar meanings, but contain different nuances. If we look up the dictionary, we will find the following explanation.

Credit:

praise, approval, or honor

Trust:

To believe that someone is good and honest and will not harm you, or that something is safe and reliable

(Cambridge Dictionary)

Certainly, it can be taken in a similar sense, but credit seems to have a stronger nuance of "accepting as certain." And when we actually use it, we feel a subtle difference in nuance.

We say " relationship of mutual trust," but we don't often say "relationship of mutual credit."

We say "credit card," but we don't say "trust card."

In short, "trust" has a stronger nuance of unconditional reliance. From here on, it's just my opinion, but I define "self-trust" and "self-credit" as follows.

Definition of self-trust (Ochiai's idea):

To put unconditional reliance on oneself

Definition of self-credit (Ochiai's idea):

To put conditional reliance on oneself

Unconditional trust is a trust without any objective basis, as when a parent trusts his or her child. It is a way of thinking that acknowledges the existence of a person without any evidence that he or she is okay.

In contrast, conditional credit involves a judgment based on some evidence. Education and work experience are typical examples, as are assets and social status. Judgments based on past experiences, such as "I have been successful in the past" or "I have worked so hard" are also conditional credit.

In a previous article, I introduced an episode where Ms. N, an employee, asked me the following question. I would like to reintroduce the content.

After a meeting with a client, I was having dinner with Ms. N, an employee who was working on a project with me, and she asked me a question.

"Do you trust yourself, Bunshiro-san?"

In the meeting with the client, we had been discussing human relations and mutual trust in the workplace, so it was natural that the theme of trust would come up, but I was a little surprised that the question was directed at myself.

"Yes, I do. I have trust in myself. I'm somewhat confident that I can do it if I put my mind to it."

It was then that Ms. N said this to me.

"Would you say the same thing if Bunshiro Ochiai was not the president of Alue, did not come from BCG, and did not have a graduate degree?"

My answer at the time was "No".

To explain this conversation by using the words " self-trust" and " self-credit" interchangeably, Ms. N's question is asking me whether I have "self-trust." In response, I said, "Based on my past experiences, I have confidence that I can do it if I want to", which means I do have "self-credit."

Ms. N recognized the difference between self-trust and self-credit and asked, "Would you still be self-trusting if you didn't have all these titles and accomplishments?"

Piling up conditional "self-credit" can make us lose sight of who we really are

Self-credit, that is, the conditional reliance on oneself, is not a bad thing. In fact, it is desirable in some respects because it means that there is some foundation for it, and that it is recognized by ourselves, others, and society.

However, it is not recommended to pursue only " self-credit" when "self-trust" has not been developed.

Feel anxious if I'm not studying.

Feel anxious if I'm not thinking about work 24/7.

Feel anxious if I don't have any friends.

Feel anxious if I don't belong to a famous company.

This situation is a typical example of pursuing some kind of evidence to believe in yourself. This was true for myself as well. For a while after I started my business, when I was asked why I started my business, I said, "To prove my existence. In other words, I want to create a difference between the world when I was there and the world when I was not there."

In hindsight, I can say that I was in pursuit of self-credit.In short, without "self-trust," we might go into a mode of proving our own existence by our own actions and achievements, or by the standards of others.

We must get good grades in school.

When we finish school, we must join a good company.

A president must act like a president.

It's easy to get into this "I must" mode. When we are in this "I must" mode, we lose sight of the subjective truth, the voice of our true heart.

There was a time when I myself felt so strongly about my responsibility as president that I lost a sense of unity with the people around me and had trouble managing the organization. This sense of responsibility as the president created a vicious cycle, and I lost sight of what I really wanted to do with my colleagues through the company.

Through various opportunities such as coaching sessions, I became able to see myself objectively as I really am. Then, I began to think of myself as "true myself" regardless of my position as president.

This is a memo of my reflections based on the coaching session at that time.

▼ Have both your 55-year-old self (God Father) and your current self (Boy), and be aware of both senses.

▼ Do not seek perfection in your current self. Value your 35-year old self (note: I was 35 years old at the time) as if it were a child.

▼ By being aware of God Father and Boy without mixing them, it is possible to interact with the external world in a more natural way.

▼ Value the Boy's will and intuition. Nurture that will/intuition.

▼ Watch over it closely with the eyes of the God Father.

It may be a little confusing, so I will add an explanation. In terms of the metaphor of the film actor and the film director, the Boy here is the same as the position of the film actor, and the God Father is the position of the film director.

At the time, I mentioned that I valued both perspectives by having both my intuition as a Boy as a film actor and my perspective as a God Father as a film director watching over the actor.

To put it another way, I did not separate these two perspectives and confused them, which led to the following painful experience.

▼As the president, I must be perfect at all times.

▼The joy, anger, pleasure, grief, and naughty ideas in Boy must be stifled.

▼On the other hand, the employees ask me to show more emotions and to express myself more.

But by separating the two perspectives of Boy and God Father and valuing both, the feeling changed to the following.

▼ Although I am in the position of president, I do not have to be perfect as an individual.

▼ If I cannot do something, I can ask someone else to help me.

I should cherish the joy, anger, pleasure, grief, and adventurous ideas in Boy, and express them naturally.

▼ By watching over the Boy from God Father's point of view, if the Boy is annoying the people around him by acting like a boy, or on the other hand, if the Boy is not acting like a boy because he is too concerned about the people around him, it is possible to manage the situation.

At the time, I was not explicitly aware of the 3+1 Consciousness Model, but I think you will understand that it is essentially the same as perceiving oneself as one is, from the meta-consciousness.

When I think this way, I feel much more relaxed. While accepting myself as I am, I am able to make good use of my position as president, and I am able to work more freely on what I really want to do.

In this article, I discussed the difference between self-trust and self-credit, and talked about self-trust in more depth from the perspective of what it is NOT.

Here are the quests of the day. (If you'd like, please share your thoughts in the comments.)

・For you, what is the difference in texture between the words self-trust and self-credit?

・What is the difference in feeling between the way you are based on self-trust and the way you are based on self-credit?

Bunshiro Ochiai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?