主体的真理と意識構造

これまでの記事では、「主体的真理とは何か?」と「主体的真理とは何ではないのか?」についてお話ししました。これまでの話で、主体的真理のイメージについては掴めていただけたかと思います。今回は、もう少し踏み込んで、主体的真理は、3+1意識モデルにおいてどのように位置付けることができるのかについてお話しします。

以前の記事において、リーダーが成長・成熟するためには意識の意識化が大切であり、3+1意識モデルを活用することによって、意識の意識化をしやすくなることをお伝えしました。

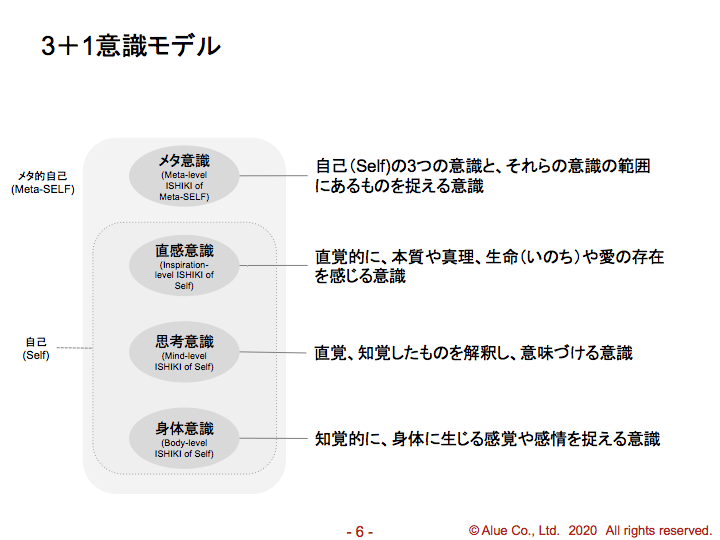

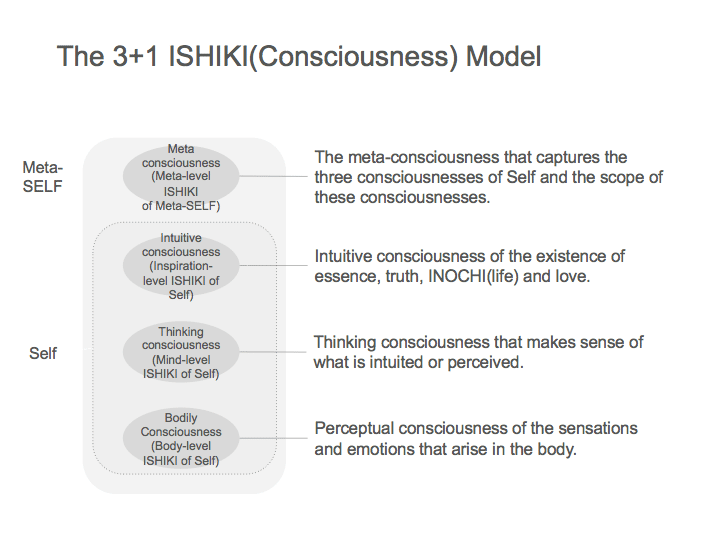

本論に入る前に、3+1意識モデルにおけるそれぞれの構成要素について少し説明します。本論において、それぞれの意識の特徴と紐づけて説明しますので、その前提としてご理解頂ければと思います。

直感意識とは、「直覚的に、本質や真理、生命(いのち)や愛の存在を感じる意識」のことであり、一言で言えば「一(いち)なるものに統合する意識」です。

これに対して、身体意識は「知覚的に、身体に生じる感覚や感情を捉える意識」であり、一言で言えば「感じる意識」です。

思考意識は、直感意識や身体意識で「直覚、知覚したものを解釈し、意味づける意識」であり、一言で言えば「分別する意識」です。

この3つの意識はお互いに連携しており、直感意識や身体意識が何らかを直覚的・知覚的に認知して、思考意識で判断するという、認知して判断するプロセスを具現化します。

また、思考意識は、物事を「分ける」ことによって理解する方向性を持つのに対して、直感意識は物事を「統合する・総合する」ことによって1つのイメージとして捉える方向性を持ちます。言語は、物事を分割してラベリングしますので、思考意識に司られています。直感意識は、物事を1つのものとして統合・総合して捉えようとしますので、言語によってその全てを表現することはできません。

これらの3つの意識とは、少し異なるものがメタ意識です。メタ意識は、「自己(Self)の3つの意識と、それらの意識の範囲にあるものを捉える意識」であり、一言で言えば「見守る意識」です。

3+1意識モデルの構成要素についての説明は以上となります。ここでは、3+1意識モデルの詳細について理解いただくというよりも、それぞれの意識の具体イメージや、関係性について、大枠を捉えて頂ければ十分です。

主体的真理は、直感意識に属する

まず、主体的真理の定義について確認しておきたいと思います。

主体的真理の定義(落合の考え)

自分にとって生きがいとなる理想、自分固有の生きる目的。あるいは、それらの理想や目的につながる「いまここ」の方向感。

前回の記事において、主体的真理は何ではないのかについて、お伝えしました。

▼主体的真理は、客観的真理ではない

▼主体的真理は、全てを言語化できるものではない

▼主体的真理は、与えられるものでも、作りだすものではない

▼主体的真理に、大小・善悪・貴賎はない

▼主体的真理は、固定化したものではない

(エネルギー次元であって、物質次元ではない)

それでは、この主体的真理は3+1意識モデルにおいてはどのように位置付けられるのでしょうか?

結論から言えば、主体的真理は、直感意識に属します。直感意識とは「一(いち)なるものに統合する意識」でしたね。主体的真理というのは、生きがいとなる理想、自分固有の生きる目的という、自分にとっての究極の目的・ゴールのようなイメージとなります。自分にとっての目的レベル(Whyレベル)を統合・総合したものが主体的真理と言えます。そのように考えると、主体的真理が、「一(いち)なるものに統合する意識」である直感意識に属することも腑に落ちるのではないかと思います。

なぜ、「私は考える」という認識が可能になるのか?

この節では、主体的真理そのものからは離れて、少し哲学的なお話しをしますが、後ほど主体的真理との関係が明らかになりますので、少々お付き合いください。

みなさんは、これまで次のような疑問を持たれたことはありませんか?

▼昨日の自分と、今日の自分が、同じ自分であると認識できるのはなぜだろう?

▼本を読んでいる自分と、同時に、音楽を聞いている自分が、同じ自分であると認識できるのはなぜだろう?

▼何かを判断したり、意思決定する場面において、Aがいいと思う自分と、Bがいいと思う自分の両方がいる。どちらが本当の自分なんだろう?

私は、小学生の頃に、兄から「昨日の自分と、今日の自分が、同じ自分と思えるのは何でだろう?ひょっとしたら、全く違う自分になっているかもしれないよね」という趣旨の問いかけをもらったことを、鮮明に覚えています。

最近まで、この問いは自分の中で未解決のままだったのですが、最近ようやく自分なりに咀嚼できるようになってきました。ドイツの哲学者カントの著書「純粋理性批判」にある、以下のような記述にピンと来たのです。

(Immanuel Kant, Kaliningrad)

与えられた表象という多様なものをひとつの意識において私が結合しうることをつうじてだけ、これらの表象そのものにおける意識の同一性を私が自ら表象することが可能となる。

(中略)

これらの表象が、総じて私にぞくしているとする考えは、こうして、私がそれらの表象をひとつの自己意識にあって統一する、あるいはすくなくとも、諸表象をそこで統一しうるというしだいを意味するものにほかならない。

(純粋理性批判、カント、熊野純彦訳、B135前後)

カントの純粋理性批判は、難解なことでも有名な著書ですから、この引用を読んだだけでは理解することが難しいかもしれませんが、ポイントとしては「私は考えるということが成り立つためには、様々に意識されたものが、1つのものとして統一されることが必要である」ということを言っており、その統一していく作用を「統覚」と呼んでいます。

一言で言えば、「統覚があるから、「私は考える」ということが可能になる」ということです。

私が、兄から尋ねられて疑問を持ち続けた「昨日の自分と、今日の自分が、同じ自分と思えるのは何でだろう?」という問いに対する、私自身の現時点の答えは「様々に意識されたもの(昨日の自分と今日の自分)が、統覚作用によって、(昨日と今日に共通する)自分というものに統一されているから」ということになります。

そして、この「統覚」という作用は、3+1意識モデルにおいては、「一(いち)なるものに統合する意識」である直感意識に属します。属するというよりは、統覚と直感意識はほぼ同じことを指しているといっても過言ではないほど、直感意識の働きの基礎となるものです。

統覚(Appercepction)の定義(落合の考え)

意識に現れる様々な表象を、自己意識のもとに一(いち)なるものに統合する意識

主体的真理とは、自分の目的レベル(WHYレベル)が統覚されたもの

少し回り道をして、「統覚」についての定義と、私自身の気づきのストーリーをお話ししました。この統覚という捉え方が腑に落ちると、主体的真理についての理解が、さらに立体的になります。

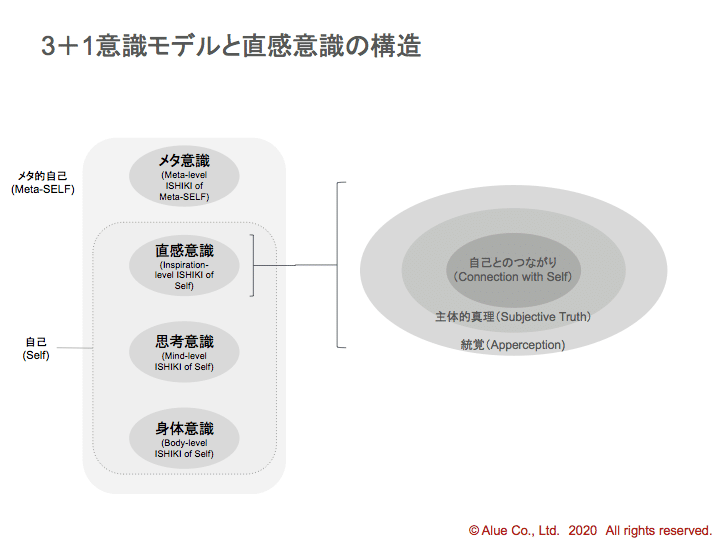

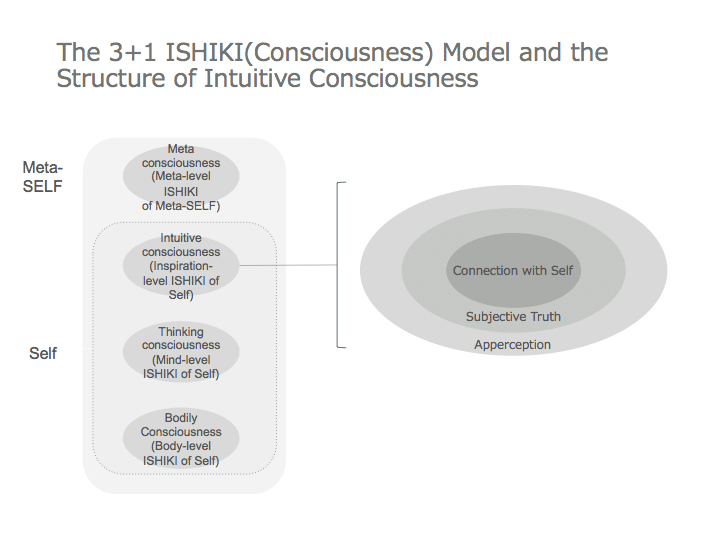

直感意識を構成する3つの要素は、統覚という概念を中心に整理すると次のように言い換えることができます。

▼自己とのつながり:自分の存在レベル(Beingレベル)が統覚されたもの

▼主体的真理:自分の目的レベル(Whyレベル)が統覚されたもの

▼統覚:上記のもの以外が統覚されたもの

共通するのは「統覚」であり、3つの要素の違いは「どのレベルのものが統覚されているのか」にあります。その中で、「主体的真理は目的レベル(Whyレベル)のものが統覚されたもの」と位置付けることができます。

この感覚を持ちながら、主体的真理の定義(主体的真理とは何か?)や、主体的真理は何ではないのか?、を見ていただくと、主体的真理の立体像が浮かんでくるのではないでしょうか。

【主体的真理とは何か? 主体的真理の定義(落合の考え)】

自分にとって生きがいとなる理想、自分固有の生きる目的。あるいは、それらの理想や目的につながる「いまここ」の方向感。

【主体的真理とは、何ではないのか?】

▼主体的真理は、客観的真理ではない

▼主体的真理は、全てを言語化できるものではない

▼主体的真理は、与えられるものでも、作りだすものではない

▼主体的真理に、大小・善悪・貴賎はない

▼主体的真理は、固定化したものではない

(エネルギー次元であって、物質次元ではない)

本日の問いとなります。(よろしければ、コメントにご意見ください)

・最近、直感意識の統覚作用を感じることができた出来事があったとすれば、それはどのような場面で、どのような統覚作用でしたか?

(例:一見別々なものの共通点を発見した、しばらく疑問や問いだったことに対する閃きを感じた、など)

・これまでの自分、そして、今の自分が目的レベル(Whyレベル)で捉えていること(ありたい姿、夢、ヴィジョン、没頭していることなど)を複数あげた上で、「それが統覚されたものがあるとすれば。それはどんなイメージか?」と問われたら、どんなイメージが湧いてきますか?

Subjective truth and the structure of consciousness(ISHIKI)

In previous articles, we have discussed "What is Subjective Truth? and "What is NOT subjective truth?" I hope that you have been able to grasp the image of subjective truth from the previous articles. This time, I would like to go a little further and talk about how subjective truth can be positioned in the 3+1 ISHIKI(consciousness) Model.

In a previous article, I mentioned that ISHIKI(consciousness) management is important for leaders to grow and mature, and that using the 3+1 ISHIKI(consciousness) Model makes it easier to manage consciousness.

Before getting into the main topic, I would like to explain a little about each component of the 3+1 ISHIKI(consciousness) model. In this article, I will explain the concept of subjective truth in connection with the characteristics of each consciousness, so I would like you to understand this as a prerequisite.

Intuitive consciousness is "the consciousness that intuitively senses the existence of essence, truth, INOCHI(life), and love. In a word, "it is the consciousness that integrate into the One."

On the other hand, bodily consciousness is "the consciousness that perceptually captures the sensations and emotions that arise in the body," or in a word, "it is the consciousness that feels."

The thinking consciousness is "the consciousness that interprets and makes sense of what is intuited or perceived by the intuitive or bodily consciousness"; in a word, "it is the consciousness that sorts."

These three consciousnesses cooperate with each other and embody the process of cognizing and judging, wherein the intuitive or bodily consciousness cognizes something intuitively or perceptually, and the thinking consciousness judges it.

Also, the thinking consciousness is oriented to understand things by "dividing" them, while the intuitive consciousness is oriented to see things as a single image by "integrating and synthesizing" them. Language is governed by the thinking consciousness, as it divides and labels things. Intuitive consciousness tries to integrate and synthesize things as one, so it cannot express all of them through language.

Slightly different from these three types of consciousness is meta-consciousness. Meta-consciousness is "the consciousness that captures the three consciousnesses of Self and the scope of these consciousnesses," or in a word, "the consciousness that watches over.”

This is the end of the explanation of the components of the 3+1 ISHIKI(consciousness) Model. Rather than trying to understand the details of the 3+1 ISHIKI(consciousness) Model, it is sufficient if you understand the general framework of the relationship between the three consciousnesses and their concrete images.

Subjective truth belongs to the intuitive consciousness

First, I would like to review the definition of subjective truth.

Definition of subjective truth (Ochiai's definition)

An ideal that makes life worth living for us, a purpose for living that is unique to us. Or, a sense of direction here and now that leads to those ideals and purposes.

In my last article, I told about what subjective truth is NOT.

▼Subjective truth is not objective truth

▼Subjective truth is not something that can be verbalized entirely

▼Subjective truth is neither given nor created

▼Subjective truth has nothing to do with big or small, good or bad, high or low

▼Subjective truth is not a fixed matter.

(It exists in the energy dimension, not in the matter dimension.)

So how is this subjective truth positioned in the 3+1 ISHIKI(consciousness) model?

In conclusion, subjective truth belongs to intuitive consciousness. Intuitive consciousness is the consciousness that integrates into the One. Subjective truth is an image of an ideal that makes life worth living, a unique purpose of life, like an ultimate purpose or goal for oneself. We can say that subjective truth is the integration and synthesis of the purpose level (why level) for oneself. When you think about it in this way, it becomes clear that subjective truth belongs to the intuitive consciousness, which is the consciousness that integrates into the One.

To put the conclusion first, subjective truth belongs to the intuitive consciousness. Intuitive consciousness is the consciousness that integrates into the One. Subjective truth is an image of an ideal that makes life worth living, a unique purpose of life, like an ultimate purpose or goal for oneself. We can say that subjective truth is the integration and synthesis of the purpose level (why level) for oneself. When we think about it in this way, it becomes clear that subjective truth belongs to the intuitive consciousness, which is the consciousness that integrates into the One.

How can the perception of "I think" be made possible?

In this section, I am going to talk a bit philosophically, away from the subjective truth itself, but please bear with me a bit, because the relationship with the subjective truth will become clear later.

Have you ever asked yourself the following questions?

▼Why is it that I can recognize myself as the same person today as I was yesterday?

▼Why is it that I can recognize myself as the same person when I am reading a book and when I am listening to music at the same time?

▼In a situation of judgment or decision making, there are two selves, one who thinks that A is better and one who thinks that B is better. Which one is the real me?

When I was in elementary school, I vividly remember my brother asking me, "Why is it that the person you were yesterday and the person you are today seem to be the same person? You could be a completely different person, couldn't you?"

Until recently, this question had remained unanswered in my mind, but recently I have finally come to comprehend it in my own way. The following description from the German philosopher Kant's book, "Critique of Pure Reason," gave me an inspiration.

It is only through the possibility of my combining the diversity of given representations in a single consciousness that I am able to represent the identity of consciousness in these representations themselves.

(Omission)

The idea that these representations belong to me in the aggregate thus implies that I unify them in a single self-consciousness, or at least that I can unify them there.

(Critique of Pure Reason, Kant, translated by Sumihiko Kumano,B135)

Kant's Critique of Pure Reason is famous for being difficult to understand, so it may be difficult to understand just by reading this quote, but the main point is that in order for "I think" to be possible, it is necessary for various conscious things to be unified as one thing, and this unifying effect is called "Apperception."

In a nutshell, "Apperception" makes it possible for us to say, "I think."

My current answer to the question that my brother asked me and that I keep asking myself, "Why is it that yesterday's self and today's self seem to be the same self? My current answer to this question is that it is because the various conscious things (yesterday's self and today's self) are unified into one self (common to both yesterday and today) through "Apperception."

In the 3+1 ISHIKI(consciousness) model, this function of "apperception" belongs to the intuition consciousness, which is the consciousness that integrates into the One. Rather than saying that it belongs, it is no exaggeration to say that apperception and intuition are almost the same thing, and it is the basis of the function of intuitive consciousness.

Definition of Apperception (Ochiai's definition)

Consciousness that integrates the various images that appear in consciousness into One under self-consciousness

Subjective truth is the integration of one's purpose level (WHY level) through apperception

I took a little detour to share with you the definition of apperception and the story of my own insight into it. When this way of understanding apperception becomes clear to us, our understanding of subjective truth becomes more multifaceted.

The three elements that make up intuitive consciousness, organized around the concept of apperception, can be rephrased as follows.

▼Connection with the Self: The level of one's being (Being level) is unified through apperception

▼Subjective truth: The level of one's purpose (Why level) is unified through apperception

▼Apperception: Things other than the above are unified.

The common denominator is "apperception," and the difference between the three elements is "at what level things are unified". Among them, we can position "subjective truth" as "the one that is integrated at the purpose level (why level)".

With this understanding in mind, if you take a look at the following statements on the definition of subjective truth (What is subjective truth?) and "What is NOT subjective truth?", you will be able to see the multifaceted picture of subjective truth.

Definition of subjective truth (Ochiai's definition)

An ideal that makes life worth living for us, a purpose for living that is unique to us. Or, a sense of direction here and now that leads to those ideals and purposes.

What is NOT subjective truth

▼Subjective truth is not objective truth

▼Subjective truth is not something that can be verbalized entirely

▼Subjective truth is neither given nor created

▼Subjective truth has nothing to do with big or small, good or bad, high or low

▼Subjective truth is not a fixed matter.

(It exists in the energy dimension, not in the matter dimension.)

Here are the quests of the day. (If you'd like, please share your thoughts in the comments.)

・In what situations, if any, have you recently experienced the apperception effects of your intuitive awareness?

(e.g., discovering similarities between seemingly separate things, having a flash of inspiration for something you've been wondering about for a while, etc.)

・List up several things that you have been and are perceiving at the purpose level (Why level) (what you want to be, dreams, visions, things you are immersed in, etc.) And if there is one thing these purpose-level things are all integrated into, what image is that?

Bunshiro Ochiai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?