精神的成熟段階による主体的真理の質感の違い

前回の記事では、主体的真理に生きることはなぜ難しいのかについてお話をしました。今回の記事では、精神的成熟段階による主体的真理の質感の違いについて話します。

なぜ、このようなテーマを取り上げたいのかについてその背景を共有させてください。これまでの主体的真理に関する記事をお読み頂いた方は、主体的真理とは何かについて、解像度高くご理解いただいていると思います。主体的真理について、我々の共通の問いと言ってもいいものは、「どうすれば主体的真理を見つけることができるのか?」ということになります。

内なるエネルギーの湧出を最も大切にする

主体的真理について最も大切なことは、自分の内なるエネルギーが湧いてくるかどうかの1点にあります。とてもシンプルに表現するならば、自分の内なるエネルギーが湧いてくるものは、全て主体的真理につながっている可能性があるということです。

自分の内なるエネルギーが湧いてくるというのはどういうことでしょうか。もう少し具体的に、内なるエネルギーが湧いている状態を表現したいと思います。

▼誰かに言われなくても、あるいは、誰かに反対されたとしても、それをやりたい、やり続けたいというエネルギーがでてくる

▼やらないと不安だからやるのではなく、それをやりたいからやっている

▼やるべきだからやるのではなく、それをやりたいからやっている

繰り返しになりますが、主体的真理(や、その表出である願い)に大小・善悪・貴賎はありません。内なるエネルギーが湧いてくるものであれば、それが一般的にあまり大切にされていないことであっても、私たち自身は大切にすると良いです。最も大切なことは、一般的にみてどうかということではなく、自分の内なるエネルギーが湧いてくるかどうかの1点にあります。

精神的成熟段階による主体的真理の質感の違い

主体的真理において内なるエネルギーが湧いてくることが大切であることがわかったとすれば、その次はより具体的にどのように捉えていけばいいのかという話になります。

その話をするにあたり、主体的真理が、精神的成熟段階によって、質感が異なることを理解しておくことが有用です。より正確に表現するならば、主体的真理が願いとして表出してくる仕方、ならびに、自分たちが認知する仕方は、精神的成熟の段階によって質感が異なってくるということです。

何かを見つけにいく時に、みなさんはどんな準備をするでしょうか?見つけにいくものは、どんなもので、どんな種類があるのかを理解したくなるのではないでしょうか。例えば、キノコ狩りにいくときは、獲りたいキノコの種類の違いを理解しておきたくなりますね。

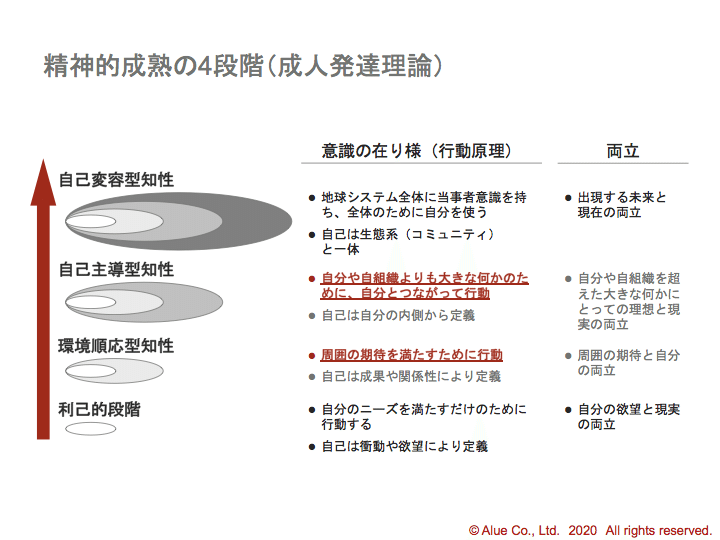

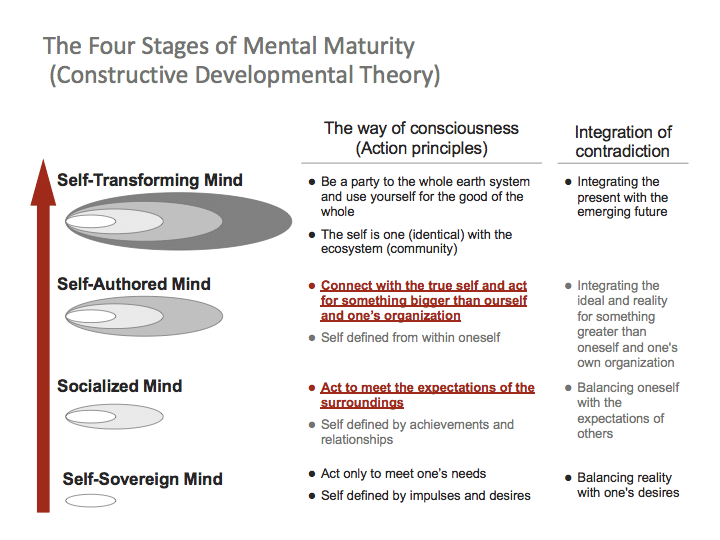

まず、精神的成熟段階について確認をいたしましょう。次の図は、成人発達理論における意識の成長段階を説明したものです。

①利己的段階

沸き上がる衝動や欲望が自分自身という世界観。欲望をストレートに表現することで周囲を動かそうとする。

例えば、お菓子がほしいときに泣くことでそれを叶えようとする。

②環境順応型知性

周囲との関係性や周囲への成果で自分を定義する世界観。周囲から期待されている自分と、自分自身(エゴ)の両立を図る。

例えば、親の期待に応えることによって(例:習い事をちゃんとやる)、お菓子をもらえるように振舞う。

③自己主導型知性

自分自身を超えた「本当に大切なもの」に従って行動する世界観。自分の信じる理想に従って、現実を変えていくことで両立を図る。

例えば、誰かから具体的に期待されていないとしても、組織のビジョン実現に向けて、周囲の人を巻き込み行動していく。

④自己変容型知性

自分の掲げる理想すら一定のものではなく、変化する器が自分自身という世界観。世界と自分の境界が薄くなる、自分は「無」である、とも言い換えられる。これから起ころうとする未来を感じ取り、現実との両立を図る。

以上が、成人発達理論で考える4つの意識段階です。これを読むと、この段階の違いによって、主体的真理として捉えるものの質感が違ってくることが予感できるのではないでしょうか。

ここで、改めて強調させていただきたい点は、主体的真理に大小・善悪・貴賎はないということです。あるのは、本来の自己とのつながりがあるかどうかだけです。エネルギーが自然と湧いてくるかどうか、誰が何といっても自分はこうしたいと思える何かかどうかということのみが大切です。

ですから、精神的成熟の段階による主体的真理の質感の違いがあるからといって、それがいい・悪いという話ではありません。キノコ狩りのメタファーでいえば、キノコの種類を理解しておいたほうがいいけれども、どのキノコが優れているという話ではなく、キノコの種類が違うだけであるということです。

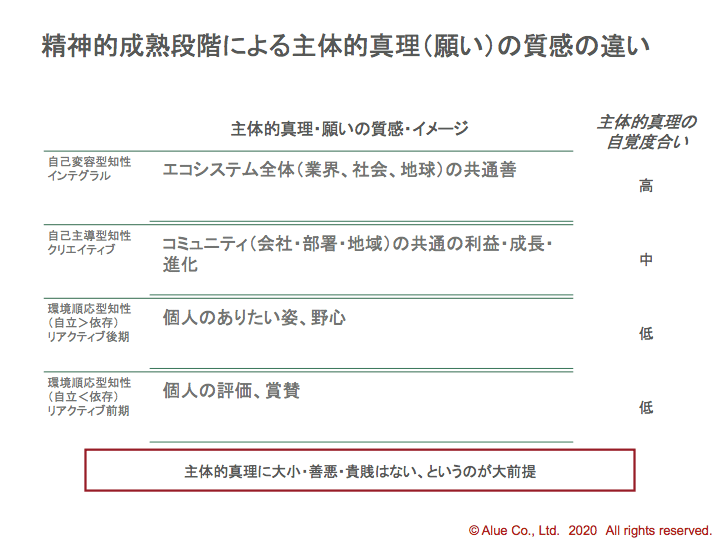

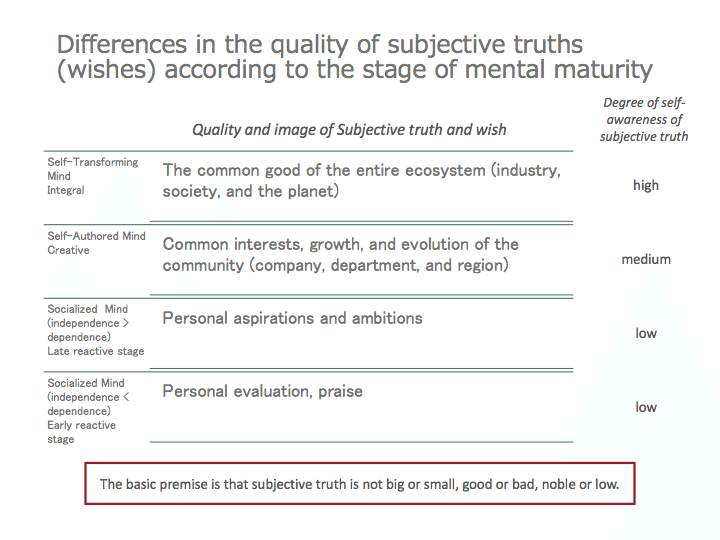

こちらが、精神的成熟段階における主体的真理・願いの質感の違いをまとめたものです。精神的成熟段階の環境順応型知性から自己変容型知性までをまとめており、環境順応型知性については二段階に分けています。利己的段階については、ここでは割愛しています。

また、こちらの記事でお話しした通り、主体的真理は、個人の目的レベル(Whyレベルのもの)が統覚されたものであり、1つの側面や1つの言葉で表現し尽くせるものではありません。それは、いろいろな顔をして自分にやってきます。

したがって、日常的に私たちが内なるエネルギーが湧くこととして認識することは、主体的真理そのものというよりも、主体的真理がその顔をして表出してきたもののうちの1つとして捉えるのが妥当です。

言葉を使い分けるために、「主体的真理」という言葉を、自分の中の目的レベルのものが統覚された1つのものとして用い、それがいろいろな顔をして表出したものを「願い」と呼んでいます。

環境順応型知性(自立<依存)の願い

この段階の願いは、個人の評価や、個人に対する周囲からの賞賛に類するものになります。評価というのは、人事考課などのいわゆる評価だけではなく、外部で何らか設定された基準に対して自分が満たしたかどうかということに関する全てのものが当てはまります。

▼仕事で評価をされることを一番大切にしている

▼XXさんに認められたい

▼仕事で業績をあげることによって、同僚や同期から認められたい

▼上級役職に昇格することを目標にしている

▼XXさんに勝つことが、自分の目標だ

これらが、環境順応型知性(自立<依存)の願いの具体例です。内容はそれぞれ違いますが、外部で何らか設定された基準を満たすことに軸足が置かれています。

このように外部の基準を満たすことに自分の内側のエネルギーが湧いてくるならば、それを大切にしたほうが良いです。主体的真理(と、その表出である願い)に大小・善悪・貴賎はありません。内側のエネルギーが湧いてくるならば、それが自分の願いかもしれませんので、それを大切にして、満たしていくことをお勧めします。

この段階の願いについて、注意するべきことが2つあります。1つ目は、「外部の基準に対する無意識の順応」ではないことです。無意識の順応というのは、それが自分ではなく外部が設定した基準であって、それに従うかどうかは自分が決めることができるにも関わらず、無意識に「従うべきもの」として順応しようとしてしまうことを指します。

2つ目は、「恐れや不安からの回避」ではないことです。外部の基準から外れてしまうことの恐れや不安から、エネルギーを出して頑張っているという状態は、主体的真理とは言えません。上司から評価されないという不安から頑張っている状態、昇進できないと周囲から何かを言われるという恐れで頑張っている状態は、願いとは言えません。

1つ目も、2つ目でもなく、外部で設定された基準を満たすことに自分の内側のエネルギーが湧くのであれば、それは自分の願いである可能性が高いです。そして、この段階の願いが自分の中にあるならば、それは最優先で大切にした方が良いものになります。(なぜ最優先なのかは、後述します)

環境順応型知性(自立>依存)の願い

この段階の願いは、個人のありたい姿、目指したい姿、野心、キャリア像という類のものになります。ヴィジョンやありたい姿など、いろいろな表現があり得ますが、個人の目的レベル(Whyレベル)のものであり、その影響範囲が本人(と直接的に関係する人)になっているもの全てとなります。

▼将来、XXという仕事につきたい(給与や評価という意味ではなく、純粋にその仕事につきたいというエネルギー)

▼仕事とプライベートが両立された状態で過ごすことが一番大切

▼お客様から信頼されて、悩みを打ち明けてもらえる営業になりたい

▼自分の知的好奇心を満たす研究をやり続けたい

これらが、環境順応型知性(自立>依存)の願いの具体例です。内容はそれぞれ違いますが、個人の目的レベルのものであり、その影響範囲は本人と直接的に関係する人になっています。

これらは、個人の願いであるから「利己的段階」ともみなせるのではないかと思った方もいるかもしれません。もし、それぞれの願いが、「この願いを衝動的に優先するがあまり、周囲との関係性を損ねてしまったり、物事がうまく進まなくなったりする」というレベルであれば、それは利己的段階となるでしょう。

例えば「自分の知的好奇心を満たす研究をやり続けたい」というときに、周囲の人との関係性が一定レベルで円滑であり、自分の生活も十分になりたっており、職場での仕事ぶりとしても成り立っているのであれば、それは環境順応型知性(自立>依存)の願いの可能性が高いです。

一方で、「研究に没頭しようとするがあまり、職場の仕事がうまくまわっていない、人間関係がうまくいっていない、生活がなりたっていない」ということがあれば、利己的段階と考えた方がいいかもしれません。

自己主導型知性の願い

この段階の願いは、コミュニティの目的、成長、進化に類するものになります。ここでいうコミュニティとは、共通の目的や利害を自覚的にもっている人の集まりのことを指します。例えば、仕事の文脈でいえば、会社であり、部署であり、プロジェクトチームが該当します。仕事以外の文脈でいえば、共通の趣味をもつ集まりや、地域活動の集まりなどが該当します。

▼自分のやりたいことと、会社が掲げているヴィジョンが一致しており、自分が活躍することで、会社全体のヴィジョン実現に貢献したい

▼自分から働きかけて周囲の人々に貢献することで、周囲の人々が気持ちよく働ける環境をつくりたい(評価されたり、賞賛されたりするためではなく、純粋に周囲の人々に貢献したいと思うエネルギー)

▼自分の営業としてのノウハウをチーム全体に共有していくことで、チームの営業生産性を高め、一人ひとりが営業として熟達することに貢献したい

▼自分の研究を進めていくことで、会社の次の成長ストーリーを見いだせるように貢献したい

▼自分が地域活動に積極的に貢献することで、地域の子供達が学校以外でも楽しく学んだり、遊んだりする場を創りたい

この段階の願いの特徴は、目的レベル(Whyレベル)のものであり、その影響範囲が自分に閉じずにコミュニティに開かれている点です。その影響範囲に自分が含まれていることは環境順応型知性の場合と同じですが、それが自分だけに閉じていないことがポイントになります。

これらの内容を見ると、環境順応型知性(自立<依存)の内容と近いのではないかと感じられた方もいるかもしれません。例えば、自分から働きかけて周囲の人々に貢献するというのは、その行動だけを見ると、周囲の人に認められるために貢献することと、似ているかもしれません。

しかし、エネルギーが湧きでるポイントが、自己主導型においては周囲に貢献することそのものにあるのに対して、環境順応型においては周囲の人に認められることにあります。別の言い方をすれば、周囲の人から認められなかったとしても、自己主導型の場合はエネルギーを失うことはありませんが、環境順応型の場合はエネルギーを失ってしまうかもしれません。

このように自己主導型の願いは、影響範囲が自分以外のコミュニティに広がっていながらも、内面からのエネルギーの源泉は、自分がしていることそのものにありますので、周囲に影響を与えながらも、周囲からの影響を受けにくいという特徴があります。

自己変容型知性の願い

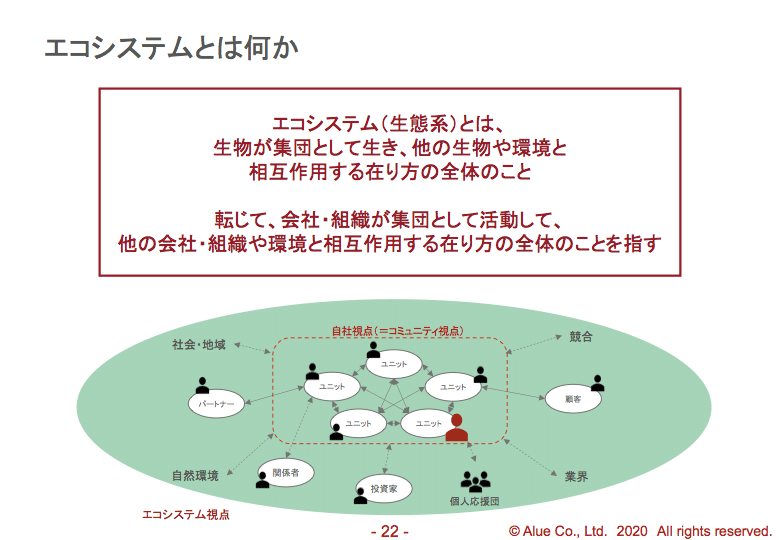

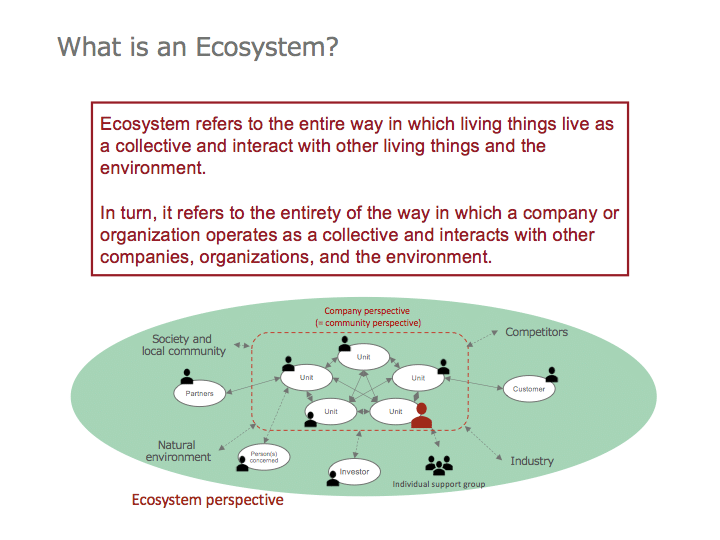

この段階の願いは、エコシステム全体の共通善に類するものになります。エコシステムというのは、生物が集団として生き、他の生物や環境と相互作用する在り方の全体のことを指します。そこから転じて、会社や組織が集団として活動をして、他の会社・組織や環境と相互作用する在り方の全体のことを指します。

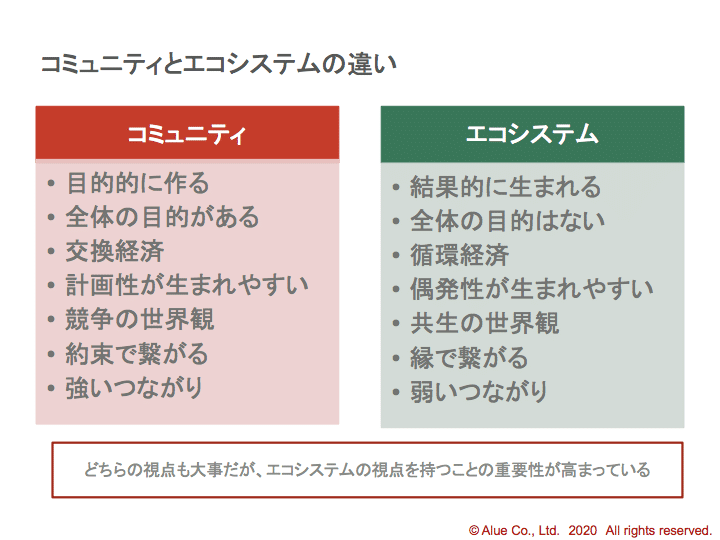

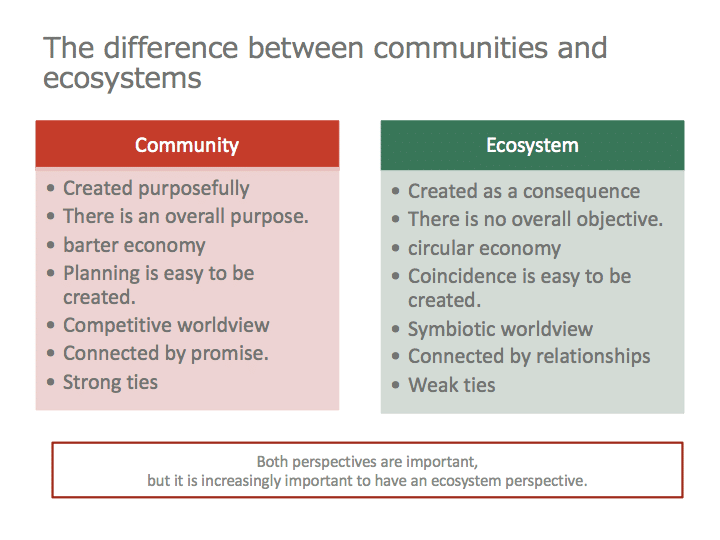

自己主導型知性においては、コミュニティの目的をテーマとしていますが、自己変容型知性においては、エコシステムの共通善に関わるものになります。コミュニティは共通の目的がある集まりですが、エコシステムには共通の目的があるわけではないので、目的という表現ではなく共通善という表現を用いています。

コミュニティとエコシステムの違いについて、少しわかりにくいかもしれませんので、その違いをまとめておきます。

ビジネスの世界観でいえば、会社はコミュニティですが、顧客や競合やサプライチェーンを含めた業界全体はエコシステムです。業界のプレイヤーで構成されている業界団体は、個々の目的は違うものの、全体としては共通の目的を有しているという点において、コミュニティ性とエコシステム性の両方を持っているというイメージでしょうか。

この段階の願いの特徴としては、影響範囲がコミュニティだけに閉じずに、エコシステムに対して開かれているという点です。

▼会社の理念を追求すると同時に、循環型社会の実現に向けて、二酸化炭素排出のネットゼロを同じくらいの重要性で両立しようとする

▼SDGsに掲げられている社会課題を解決するために、自分たちは社会からどのような役割を担うことを要請されているかという視点で捉え、貢献しようとする

▼業界内の競争に終始するのではなく、業界全体が健全に発展して、顧客などのステークホルダー全体の共通善に叶う持続的な活動ができるように、業界内の自主規制や倫理規程、法律の整備などを含め、業界全体への働きかけを行う(最終的に自分のコミュニティにいい影響を与えるためという動機ではなく、純粋にエコシステム全体のことを想っている)

▼研究開発において、新しい技術の開発をするときに、その正の側面だけではなく、将来に渡って起こり得る負の側面にも十分に検討した上で、技術開発を行なう(形式的・表面的に行うのではなく、将来の地球全体に対する影響を純粋に、真摯に考えている)

自己変容段階知性の願いを言葉で表現するのは難しい面があります。それは一面では捉えきれない願いであり、言葉で表現するのはその一面のみを切り取ることになってしまうからです。敢えて言えば、純粋かつ真摯にエコシステムの共通善に向き合っています。共通善と向き合っているという感覚よりも、自分とエコシステムが一体化した感覚という方が適切かもしれません。

全ての願いを大切にする

ここまで、精神的成熟の段階による主体的真理(とその表出である願い)の質感の違いについて説明をしました。このように説明をすると、自己変容型知性の願いが一番良くて、環境順応型知性の願いは良くないものという印象を持ってしまいがちですが、全くそうではありません。

繰り返しになりますが、主体的真理(や、その表出である願い)に大小・善悪・貴賎はありません。最も大切なことは、自分の内なるエネルギーが湧いてくるかどうかの1点にあります。

そして、ひとりの人の中にも、願いは複数あります。将来のキャリア像に関する願いもあれば、家族に関する願いもあれば、お給料や評価についての願いもあれば、衣食住に関する願いもあるというのが、普通の感覚ではないでしょうか。

そして、これらの願いは、この記事で説明をしたどれかの段階のみにあるというよりは、Aという願いは自己主導型であり、Bという願いは環境順応型であるという具合に、複数の段階にまたがっていることも多いでしょう。

これらの願いのどれが良いとか悪いということではなく、全てを大切にしたいものであるということを改めて強調させて頂きたいと思います。

本日の問いとなります。(よろしければ、コメントにご意見ください)

・自分がこれまで感じてきた願いを思い返してみた時に、それぞれの願いはどの精神的成熟段階に該当しそうでしょうか?

・上記の全ての願いについて、「(ある1つの)主体的真理がいろいろな顔をして表出したもの」とすると、どんな主体的真理のイメージが浮かびますか?

Differences in the quality of subjective truth according to the stage of mental maturity

In my last article, I talked about why it is difficult to live in subjective truth. In this article, I will talk about the differences in the quality of subjective truth depending on the stage of mental maturity.

Let me share some background on why I want to cover this topic. If you have read my previous articles on subjective truth, you have a high resolution understanding of what subjective truth is. Our next question about subjective truth is, "How can we find it?"

The outpouring of inner energy is most important

The most important thing about subjective truth is whether or not it comes from our own inner energy. A very simple way to put it is that anything that makes your inner energy come alive can be connected to the subjective truth.

What do you mean when you say that your inner energy is flowing out? I would like to be more specific and describe the state of inner energy outpouring.

▼Even if someone doesn't tell you to do something, or even if someone disagrees with us, we will have the energy to want to do it and keep doing it.

▼We do things not because we feel anxiety if we don't do them, but because we want to do them.

▼We don't do things because we have to, but because we want to.

Again, there is no subjective truth (or wish that is an expression of it) that is large or small, good or bad, noble or low. As long as it is something that comes from our inner energy, even if it is something that is not generally valued, we should value it. The most important thing is not what the general opinion is, but whether or not our own inner energy comes up.

Differences in the quality of subjective truth according to the stage of mental maturity

Now that we know the importance of inner energy coming forth in subjective truth, the next question is how to capture it in a more concrete way.

In talking about this, it is useful to understand that subjective truths have different qualities depending on the stage of mental maturity. To put it more precisely, the way in which subjective truths are expressed as wishes, as well as the way in which we perceive them, have different qualities depending on our stage of mental maturity.

When we go to find something, what kind of preparation will we do? We will want to understand what the thing we are going to find is and what kind of thing it is. For example, when we go mushroom picking, it is important to understand the different types of mushrooms that we want to catch.

First, let's look at the stages of mental maturity. The following figure illustrates the stages of growth of consciousness in constructive developmental theory. Here is a general overview of the four stages of consciousness maturation.

1) Self-Sovereign Mind

A worldview in which the impulses and desires that bubble up are our own. We try to move people around us by expressing our desires in a straightforward manner.

For example, when children want a piece of candy, they try to make it come true by crying.

(2) Socialized Mind

A worldview that defines us in terms of our relationships with our surroundings and our achievements to those around us. Balancing ourselves (ego) with what is expected of us by those around us.

For example, by meeting parental expectations (e.g., doing their lessons well), children behave so that they get candy.

3) Self-Authored Mind

A worldview that acts according to what is "really important" beyond ourselves. We achieve both by changing reality in accordance with the ideals we believe in.

For example, even if no one specifically expects us to do so, we take action to involve others around us in realizing the organization's vision.

(4)Self-Transforming Mind

Even the ideals we hold up are not constant, and our worldview is that we are the receptacle for change. The boundary between the world and oneself becomes thin; one can say that one is "nothing". We sense the future that is about to happen, and we try to integrate it with reality.

These are the four stages of consciousness considered in constructive developmental theory. When you read this, you may foresee that the quality of what you perceive as subjective truth will differ depending on these different stages.

The point I would like to emphasize again is that subjective truth is not big or small, good or bad, noble or low. The only thing that matters is whether or not you are connected to your true self. The only thing that matters is whether or not energy flows naturally and whether or not it is something that you want to do no matter what anyone else says.

Therefore, the fact that there are differences in the quality of subjective truth depending on the stage of mental maturity does not mean that it is good or bad. To use the metaphor of mushroom picking, it is better to understand the different kinds of mushrooms, but we are not talking about which mushrooms are better, just that they are different.

Here is a summary of the differences in the quality of subjective truths and wishes in the stages of mental maturity. It summarizes the stages of mental maturity, from Socialized Mind to Self-transforming Mind, and divides the Socialized Mind into two stages. I have omitted the Self Sovereign Mind here.

Also, as I talked about in this article, the subjective truth is a synthesis of the individual's purpose level (the Why level), and it cannot be fully expressed in one aspect or one word. It comes to us in many different faces.

Therefore, what we perceive on a daily basis as an outpouring of inner energy is more appropriate to be seen as one of the things that the subjective truth has manifested on its face, rather than the subjective truth itself.

In order to use the words differently, I use the term "subjective truth" as a single thing that has been enlightened by the purpose level within us, and call it a wish, which is the manifestation of the subjective truth in its various faces.

The wishes of Socialized Mind (independence < dependence)

The wishes at this stage are for personal evaluation and praise from the people around us. Evaluations are not only so-called assessments, such as personnel evaluations, but also anything related to whether or not we have met some external standard.

▼The most important thing for me is to be recognized for my work.

▼I want to be recognized by Mr. /Ms. XX.

▼I want to be recognized by my colleagues and peers for my performance at work.

▼ My goal is to be promoted to a senior position.

▼My goal is to win against Mr. /Ms. XX.

These are specific examples of the wishes of the Socialized Mind (independence < dependence). Each of them is different in content, but they all revolve around satisfying some external set of criteria.

If your inner energy comes from satisfying external standards in this way, then you should cherish it. Subjective truth (and its manifestation, the wish) is not big or small, good or bad, noble or low. If inner energy comes up, it may be your wish, so it is better to cherish it and fulfill it.

There are two things to note about this stage of wishing. The first is that it is not "unconscious adaptation to external standards." Unconscious adaptation means that we try to unconsciously adapt to external standards, even though they are not set by us but by others, and we can decide whether or not to follow them.

Second, it is not "avoidance out of fear or anxiety. The state of exerting energy and working hard out of fear or anxiety of falling short of external standards is not the subjective truth. The state of working hard out of fear of not being appreciated by our superiors, or out of fear that people will say something about us if we don't get promoted, is not a wish.

If it's neither the first nor the second, and if our inner energy comes from fulfilling an externally set standard, then it's likely to be our own wish. And if there is a wish in us at this stage, it will be the one we should give top priority to and take care of. (I'll explain why it's a top priority later.)

The wishes of Socialized Mind (independence > dependence)

Wishes at this stage are the kinds of things that individuals want to be, aspire to be, ambitions, and career visions. It can be expressed in a variety of ways, such as a vision or a wish to be, but it is everything that is at the individual's purpose level (why level) and whose influence is on the individual (and those directly related to the individual).

▼I want to work in a job called XX in the future (not in the sense of salary or evaluation, but pure energy to want to work in that job).

▼The most important thing is to have a good balance between work and private life.

▼I want to be a salesperson that customers can trust and confide their problems in.

▼ I want to continue doing research that satisfies my intellectual curiosity.

These are specific examples of the wishes of the Socialized Mind (independence > dependence). Although the content of each is different, they are at the personal purpose level, and their sphere of influence is those directly related to the individual.

One might think that since these are individual wishes, they can also be regarded as the Self Sovereign Mind. If each wish is at the level of "I will impulsively give priority to this wish, and it will damage my relationship with the people around me, or things will not go well," then that would be the Self Sovereign Mind.

For example, if we want to continue doing research that satisfies our intellectual curiosity, and if our relationships with the people around us are smooth at a certain level, and if our own lives are satisfactory, and if our work performance is satisfactory, then this is most likely a wish for the Socialized Mind (independence > dependence).

]On the other hand, if we find that we are trying so hard to immerse ourselves in our research that our work is not going well, our relationships with people around us are not going well, and our lives are not going well, we may need to consider the Self Sovereign Mind.

The wishes of Self-Authored Mind

The wishes of this stage are analogous to the purpose, growth, and evolution of a community. A community here refers to a group of people who consciously have a common purpose and interest. For example, in the context of work, it could be a company, a department, or a project team. In a non-work context, it could be a group of people who share a common hobby or a community activity.

▼What I want to do is in line with the vision of the company, so I want to contribute to the realization of the vision of the company as a whole by playing an active role.

▼I want to create an environment where people around me can work comfortably by proactively contributing to the people around me (energy to genuinely contribute to the people around me, not for recognition or praise).

▼I want to contribute to the team's sales productivity by sharing my sales know-how with the entire team, and to help each individual become proficient as a salesperson.

▼I want to contribute to finding the next growth story for the company by advancing my own research.

▼By proactively contributing to community activities, I want to create a place where children in the community can enjoy learning and playing outside of school.

The characteristic of wishes at this stage is that they are at the purpose level (why level), and their sphere of influence is open to the community, not closed to oneself. The fact that one' s sphere of influence includes oneself is the same as in the case of the Socialized Mind, but the point is that it is not limited to oneself alone.

Looking at these contents, some of you may have felt that they are similar to the contents of the Socialized Mind (independence < dependence). For example, if we look only at the behavior of contributing to the people around us by proactively working, it may be similar to contributing in order to be recognized by the people around us.

However, in the Self-Authored Mind, the energy comes from contributing to the environment itself, whereas in the Socialized Mind, the energy comes from being recognized by the people around us. In other words, even if the people around us don't recognize us, we don't lose energy in the Self-Authored Mind, but we may lose energy in the Socialized Mind.

In this way, wishes of Self-Authored Mind are characterized by the fact that while their sphere of influence extends to communities other than their own, the source of their energy from within is in what they are doing themselves, so that while they influence their surroundings, they are not easily influenced by their surroundings.

The wishes of Self-Transforming Mind

The wishes of this stage will be analogous to the common good of the entire ecosystem. Ecosystem refers to the entire way in which living things live as a collective and interact with other living things and the environment. In turn, it refers to the entirety of the way in which a company or organization operates as a collective and interacts with other companies, organizations, and the environment.

In Self-Authored Mind, the theme is the purpose of the community, but in Self-Transforming Mind, the theme is the common good of the ecosystem. A community is a group with a common purpose, but an ecosystem does not have a common purpose, so I use the term "common good" instead of "purpose."

The difference between communities and ecosystems may be a little confusing, so I will summarize the difference.

In terms of the business world, a company is a community, but the entire industry, including customers, competitors, and supply chain, is an ecosystem. Industry associations, which are made up of industry players, have both community and ecosystem characteristics in that they share a common goal as a whole, although their individual goals are different.

One of the characteristics of wishes at this stage is that the sphere of influence is not limited to the community, but is open to the ecosystem.

▼While pursuing the company's mission statement, we are also trying to achieve net-zero carbon dioxide emissions toward the realization of a perpetually circulating society with equal importance.

▼In order to solve the social issues set forth in the SDGs, we must consider what role we are called upon to play by society and try to contribute to it.

▼Rather than focusing on competition within the industry, we will work to encourage the industry as a whole, including the development of self-regulation, codes of ethics, and laws within the industry, so that the industry as a whole can develop in a sustainable way that serves the common good of all stakeholders, including customers. (This is not motivated by a desire to ultimately have a positive impact on one' s own community, but purely with the ecosystem as a whole in mind.)

▼In research and development, when developing new technologies, not only do we consider the positive aspects, but we also give full consideration to the possible negative aspects in the future. (Genuinely and sincerely consider the future impact on the entire planet, rather than doing it formally and superficially.)

It is difficult to express in words the wish for the Self-Transforming Mind. This is because it is a wish that cannot be captured in a single aspect, and to express it in words would be to isolate only one aspect. I dare say that it is purely and sincerely facing the common good of the ecosystem. It may be more appropriate to say that we feel that we and the ecosystem are one, rather than that we are facing the common good.

Cherish every wish

So far, I have explained the differences in the quality of subjective truth (and its expression, wishes) depending on the stage of mental maturity. This explanation tends to give the impression that the wishes of Self-Transforming Mind are the best and the wishes of Socialized Mind are the worst, but this is not the case at all.

Again, the subjective truth (and its manifestation, the wish) is not big or small, good or bad, noble or low. The most important thing is whether or not your inner energy comes to life.

And even within one person, there are multiple wishes. It is normal to have wishes for one's future career, one's family, one's salary, one's reputation, one's food, clothing, and housing at the same time.

And rather than being in only one of the stages described in this article, these wishes may often span multiple stages, with wish A being Self-Authored and wish B being Socialized.

Let me emphasize again that it is not that any of these wishes are good or bad, but that all of them are to be cherished.

Here are the quests of the day. (If you'd like, please share your thoughts in the comments.)

・When you think back on the wishes you have felt in your life, which stage of mental maturity does each wish seem to belong to?

・For all of the above wishes, what image of subjective truth comes to mind when you think of "(one) subjective truth expressed in various faces"?

Bunshiro Ochiai

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?